环滇池地区城市用地扩张与经济发展脱钩分析

■ 王 涛/李 君/陈长瑶,3/王若菲/张烈琴

(1.云南师范大学旅游与地理科学学院,昆明 650500;2.云南师范大学经济与管理学院,昆明 650500;3.云南师范大学泛亚商学院,昆明 650092)

0 引言

城市是经济地域系统的一部分[1],城市空间结构合理与否决定了城市生产效率与城市发展的趋势[2],而城市用地空间扩张已成为我国土地利用的主要特征之一[3]。在该研究领域中,城市用地扩张与地区经济发展关系研究已成为学者所关注的焦点[4-5]。Wu[6]认为城市边缘区扩张是经济发展同环境多样化共同响应的结果;杨艳昭等[7]和周艳等[8]通过构建城市用地扩张与人口增长耦合协调模型解释人口增长与城市用地扩张呈正相关关系;白忠菊[9]在城市化过程中分析得出政府宏观政策是影响土地供应和房价波动的必要因素;王胜蓝等[10]通过对重庆市土地利用碳排放与经济增长的脱钩分析,揭示了土地利用碳排放与经济增长保持同步增长的趋势。总之,城市用地扩张是环境响应、经济发展和政策调控等因素作用下协同驱动的结果[11-12]。主要表现在两个方面:一是在经济发展、城镇化发展和国家政策驱动下探究城市用地扩张的强度、贡献率和驱动作用[13-15];二是揭示“经济—社会—环境”与城市用地扩张系统的稳定性和协调性[16-17]。随着城市化的加速推进,经济发展高度依赖城市用地扩张,城市用地扩张对经济发展的贡献率和响应强度逐渐降低[18],人地矛盾关系日趋紧张,因此单研究城市用地扩张与经济增长之间的关系已不能适应现代社会对土地集约化和可持续化发展的要求。国内已有学者对这一领域的城市用地扩展[19]、扩张模式[18,20]等进行了相关研究,但对城市用地与经济发展的关系、状态、强度之间的研究还相对较少。基于此,本文引入脱钩分析方法,以城市用地扩张和经济发展的时空演变为基础,对不同阶段的脱钩状态、强度进行研究,探讨城市用地扩张与经济发展的关系,旨在为城市可持续发展提供科学依据。

1 研究方法与模型构建

1.1 基于变化量的脱钩理论

脱钩(Decoupling,又称解耦)最早源于物理学[21],经济合作与发展组织(OECD)于2002年率先提出“脱钩”概念,将其定义为经济增长与环境冲击耦合关系的破裂,并把脱钩分为绝对脱钩和相对脱钩[22]。其中,绝对脱钩是指在经济发展的同时与之相关的环境变量保持稳定或下降的现象,相对脱钩则定义为经济增长率和环境变量的变化率都为正值,但环境变化量的变化率小于经济增长率的情形[23]。

1.2 基于改进的IPAT方程的脱钩模型分析

IPAT模型 是20世纪70年代美国生态学家康默纳和埃里奇提出来的,用来解释环境冲击(Impact,I)、人口变化(Population,P)、财富变动(Affluence,A)和技术进步(Technology,T)之间的互动关系[24],其表达式为:

式(1)中: GDP/P定义为财富(A),I/GDP定义为技术(T)。根据IPAT方程,构建含有建设用地面积与经济发展水平的目标变量方程:

式(2)中,L为城市用地面积,P为城镇人口数量,E为国内生产总值GDP。设A=E/P表示人均GDP,T=L/E表示单位GDP占地率,与IPAT模型中的“技术”含义相同即城市土地利用技术,可将(2)式简化为:L=E×T

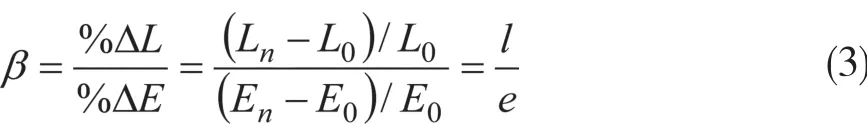

由于IPAT方程脱钩模型存在临界值,因此可实现经济增长和资源消耗脱钩的定量分析,但存在脱钩状态划分较为模糊和精度不高等弱点,无法准确划分经济增长与资源消耗之间的脱钩状态和偏离程度[25]。因此,选取Tapio弹性系数计算城市用地扩张与经济增长的脱钩弹性系数β,参照韩莉[26-27]的改进方法,具体公式为:

式(3)中,l,e,t表示L,E,T的年均变化率,基期L0、E0和n期Ln、En。

将公式(3)改写成I=β·e,带入公式(4),得到改进后的IPAT脱钩临界值:

根据Tapio脱钩模型,把β=0.8和β=1.2分别代入公式(5)中,得到明确的脱钩状态类型和脱钩状态指示经济意义(表1)。

1.3 环滇池城市用地扩张综合指数

城市用地综合扩张不仅是在时空上的综合反映,也是资源—环境—社会经济共同作用的结果。基于环滇池各县(市/区)2005—2015年建成区面积,测算城市用地综合扩张指数(UL综)以及其构成指标扩张速度(UL1)、扩张结构(UL2)和扩张强度(UL3),计算公式为:

其中:

式(7)中S0和St分别为环滇池期初和期末城市用地面积,P0和Pt分别为研究区期初和期末城市用地占土地总面积的比例,H为环滇池土地总面积(除去滇池水域面积),t为研究时间段。

表1 脱钩状态衡量标准及经济意义

2 研究对象选择与数据来源

环滇池地区地处高原湖泊平坝区,区域环境特殊,是云南省社会经济和城市发展最集中、最具活力的地区,也是云南省具有高原湖泊生态脆弱区、历史文化多元融合区、城市经济发展活跃区等多重特征的典型区域,是湖泊生态环境脆弱性与城市发展快速化不协调的典型区域,在全国具有鲜明的区域特征。

本文所选取的区域范围涉及环滇池8个县(市/区),包括嵩明县、官渡区、西山区、五华区、盘龙区、安宁市、呈贡区和晋宁区,时间跨度为2005—2015年。城市用地面积、人口数量、城镇化率和第二三产业GDP来源于各县(市/区)统计年鉴和土地信息政府工作报告。为剔除通货膨胀的影响,运用平减指数法将各年现价GDP折算为1978年可比价,平减指数来源于前瞻数据库。由于城市用地对第二三产业经济增长的贡献率具有明显的滞后性,本文借用前人经验,将第二三产业滞后期设定为2年,即城市建设用地选用2003—2013年的数据,第二三产业GDP选用2005—2015年数据,为方便分析,研究年份统一为2005—2015年。

3 环滇池城市用地扩张特征分析

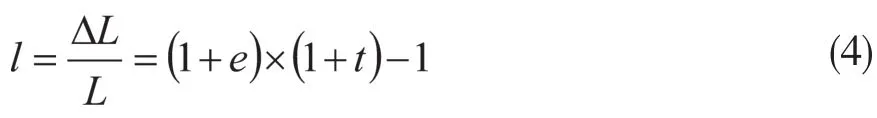

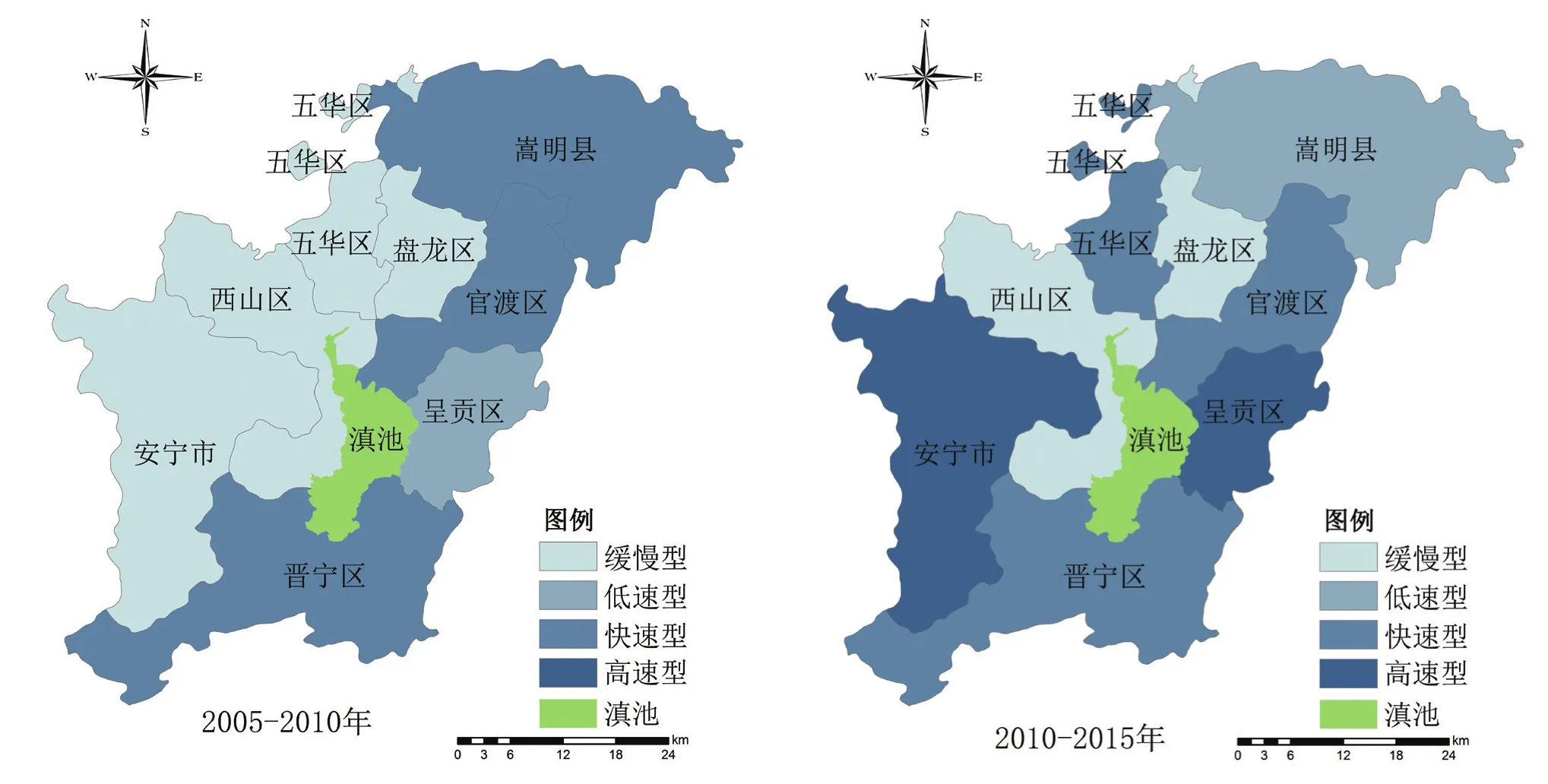

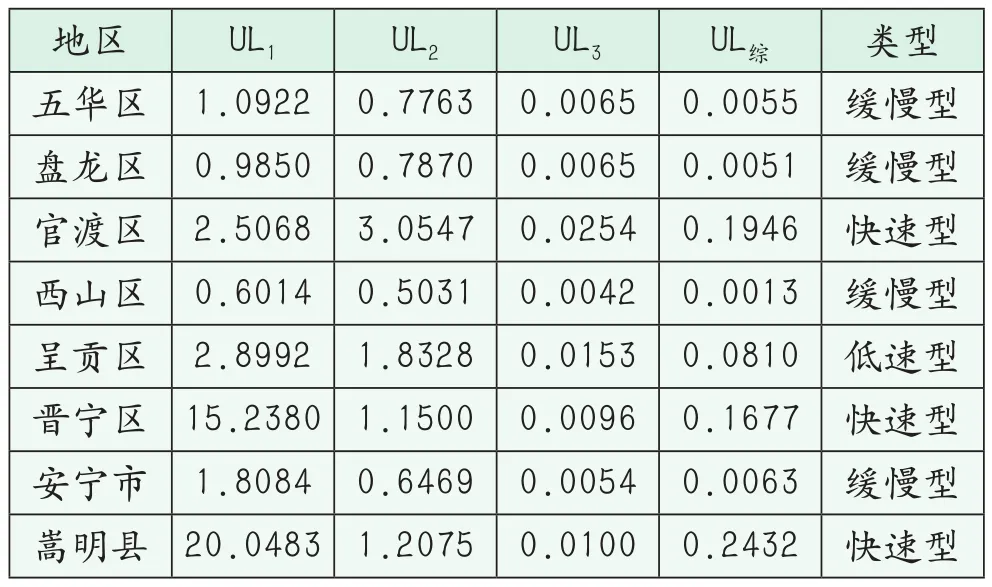

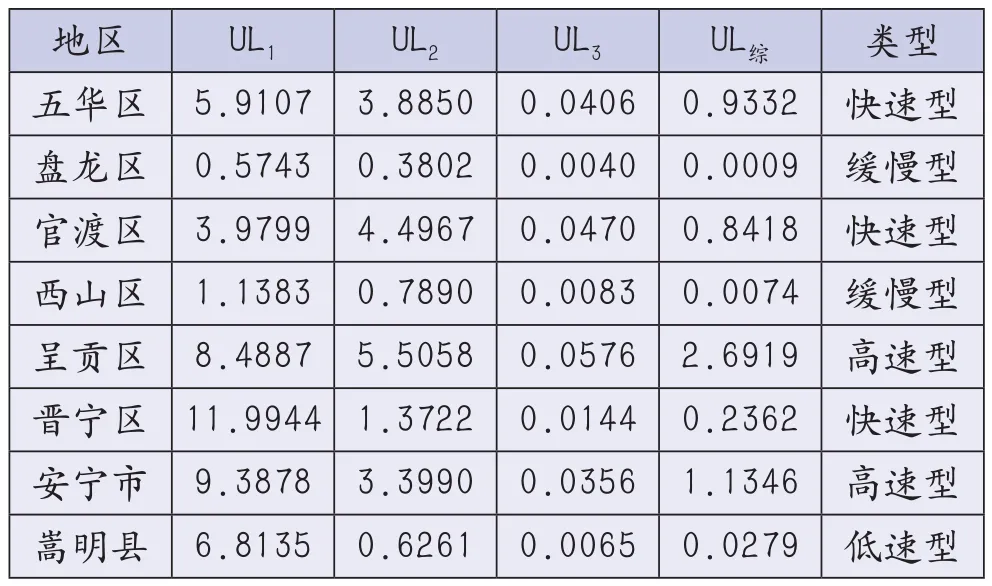

以2005—2015年环滇池8个县(市/区)建成区的面积为基础,测算城市扩张综合指数(UL综)、扩张速度(UL1)、扩张结构(UL2)和扩张强度(UL3),城市扩张综合指数越大表明城市扩张的速度、强度越大,结构越趋向合理化。根据环滇池不同区域城市用地综合扩张指数,借助GIS空间平台,采用最佳自然间断法将环滇池8个县(市/区)划分为高速扩张型、快速扩张型、低速扩张型和缓慢扩张型四种类型。

3.1 2005—2010年环滇池城市用地扩张特征

2005—2010年环滇池地区城市用地规模不断扩大,与经济增长的联系逐渐增强,该区建成区面积由250.55km2增加到278.26km2,增长率为11.06%(表2)。空间分布上,城市用地扩张综合指数各区差异明显,最高值在滇池北部与南部,呈现南北对称的快速扩张型,而西部安宁市和西北部西山区、五华区、盘龙区城市用地呈现缓慢扩张型,东部呈贡区为低速扩张型。扩张速度上,晋宁区和安宁市城市扩张速度较快,盘龙区和西山区由于受地形限制,城市扩张速度最低,其他区域扩张较为平稳。扩张结构上,城市用地扩张强度普遍较低,官渡区与西山区呈现最高值与最低值,呈贡区、晋宁区和嵩明县次之,五华区、盘龙区和西山区城市扩张结构指数最低,城市扩张结构有待强化。

3.2 2010—2015年环滇池城市用地扩张特征

伴随经济高速发展,环滇池地区城市用地扩张的速度、结构和强度进一步提升,建成区面积由2010年的278.26km2扩大到2015年的349.81km2,增长率为25.71%,相较于2005—2010年提升约15个百分点(表3)。空间分布上,城市用地扩张综合指数提高,最高值在呈贡区和安宁市,呈现东西区域对称分布的高速扩张型,西山区和盘龙区扩张综合指数变化不大,其他地区综合扩张指数有所提高,扩张指数相对均衡。扩张速度上,城市用地扩张的速度整体提升,但最高值晋宁区的增长速度在降低,盘龙区扩张速度最低,其他6个地区稳步提升。扩张结构上,呈贡区和官渡区扩张结构指数最高,盘龙区、嵩明县和西山区结构指数最低,五华区、安宁市和晋宁区结构指数属于中等,城市用地扩张结构进一步优化(图1)。

图1 2005—2015年环滇池城市用地扩张速度的空间格局

表2 2005—2010年环滇池城市用地扩张指标计算结果及类型

表3 2010—2015年环滇池城市用地扩张指标计算结果及类型

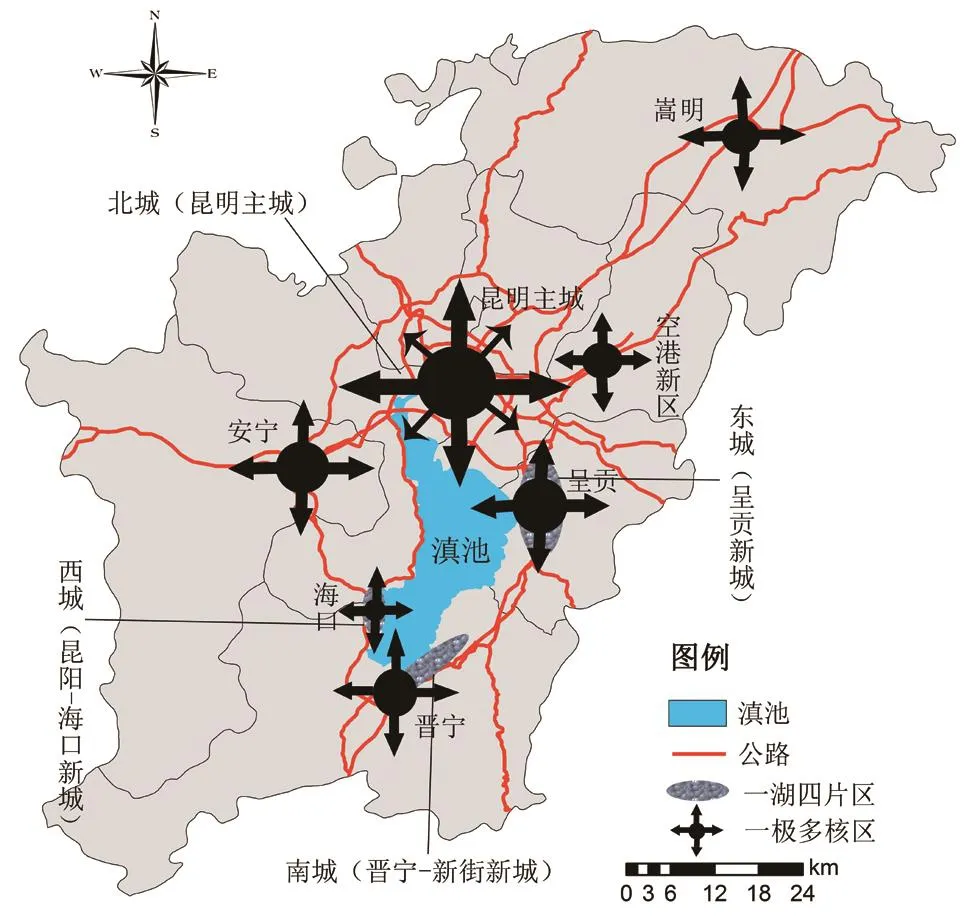

由上述分析可知,2005—2015年环滇池8个县(市/区)综合扩张强度相对平稳,城市扩张以主城为圆心向四周扩散,呈现出以滇池为中心,主城昆明、东城呈贡新区、南城晋城和西城昆阳新城 “一湖四片”的扩张模式。随时间演进,城市空间形态呈现以主城昆明为核心,安宁、呈贡、晋宁、嵩明等地为多核心的“一中心多核心”的发展态势,城市扩张的差距缩小,主城区扩张出现饱和状态,城市用地向着均衡扩张的态势演进(图2)。

图2 环滇池地区一湖四片、一极多核城市空间分布

4 环滇池地区城市经济发展特征分析

以常住人口城镇化率、第二三产业GDP(非农GDP)和人均GDP作为衡量城市用地扩张速度、强度、状态和变化趋势的指标,从经济要素的变动反映城市用地扩张的时空特征。

4.1 城市人口变动的时空特征

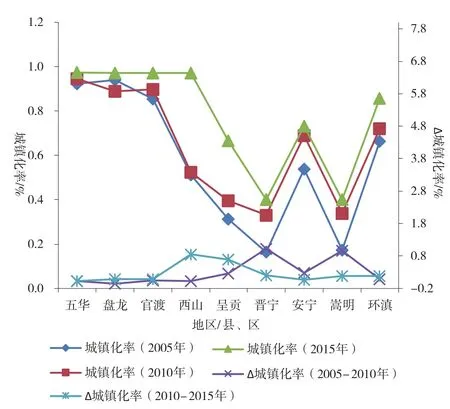

城镇人口是衡量城镇化率的重要指标之一,城镇人口的变动反映城市经济发展的伸缩性。为了解环滇池地区城镇化的特征,收集研究区2005—2015年常住人口和城镇人口资料,核算城镇化率,分析结果见图3。2005—2015环滇池地区整体城镇化速度加快,北部五华区、盘龙区、官渡区和西山区城镇化率均在97%以上,差距较小,逐步趋向均衡化。随着经济的发展,南部呈贡区、西部安宁市由于距离主城区相对较远,经济牵引力较弱,导致城镇化水平较低,但随着经济发展、自然和社会环境的改善,该区将成为城镇化率增长潜力较大的区域。

图3 环滇池各县(市/区)2005—2015年城镇化水平演变趋势

4.2 非农GDP变动的时空特征

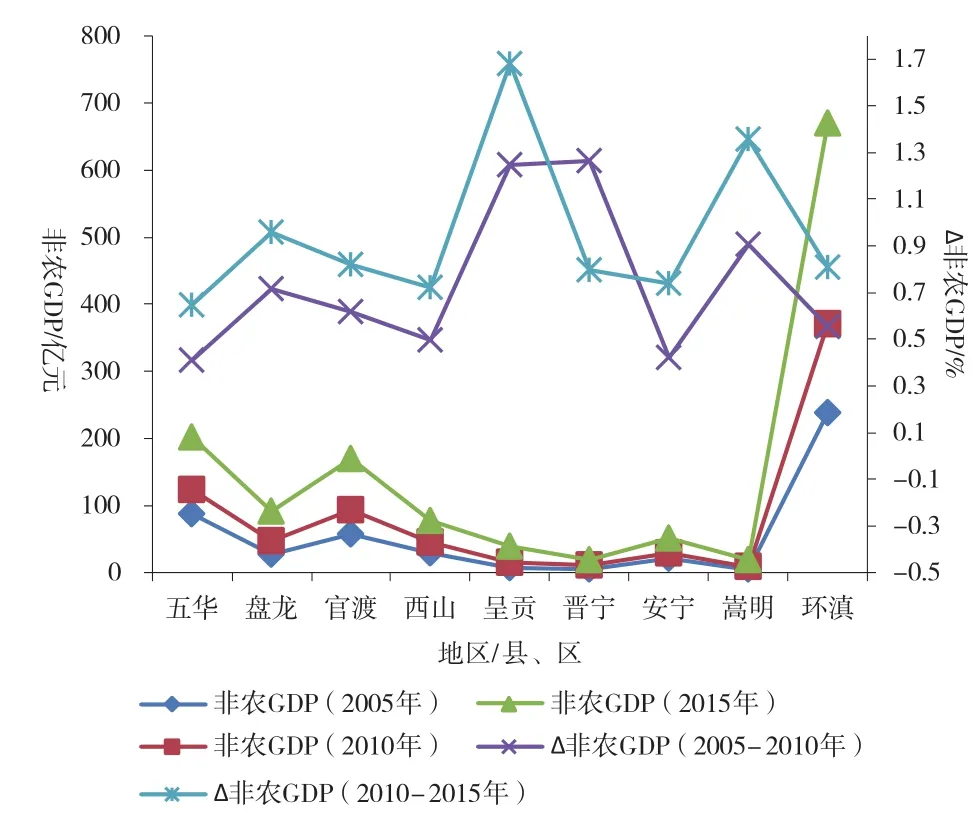

非农GDP是度量地区生产力发展的重要指标,本文收集了2005—2015年环滇池8个县(市/区)第二、三产业GDP数据,为真实反映环滇池地区城市用地扩张与经济发展的联系,运用平减指数去除通货膨胀的影响,平减后的非农GDP变化特征如图4所示。2005—2015年环滇池地区非农GDP稳步增长,集中在五华区、盘龙区、官渡区和西山区,城市生产功能分区逐步明显,非农GDP由主城区向北、向南逐渐减少,主城区与其他地区非农GDP差距逐步拉大,城市“两极分化”严重,城市问题更加突出。

4.3 人均GDP变动的时空特征

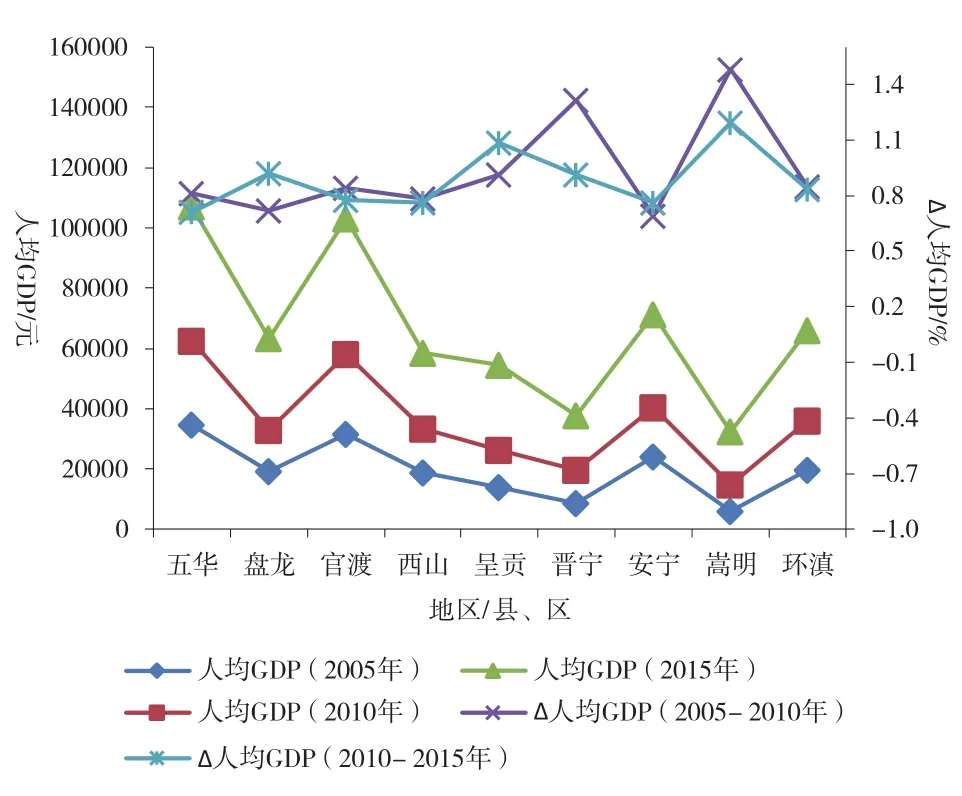

人均GDP能够直观反映人民生活水平的高低,是人民生活水平的物质基础。本文选用2005—2015年环滇池8个县(市/区)的人均GDP进行分析,人均GDP变化特征见图5。2005—2010年环滇池地区人均GDP各区在波动上升,五华区和官渡区人均GDP最高,安宁市次之,但这三区增速相对缓慢;南北两端的晋宁区和嵩明县人均GDP最低,但是增速最高。2010—2015年环滇池地区人均GDP持续增长,五华区、官渡区和嵩明县人均GDP最高,最低仍是南北两端的晋宁区和嵩明县,但增速最高,其他3市、区人均GDP逐渐拉开,差距显著。

图4 环滇池各县(市/区)2005—2015年非农GDP演变趋势

图5 环滇池各县(市/区)2005—2015年人均GDP演变趋势

5 城市用地扩张与经济发展脱钩分析

构建基于上文1.2改进的IPAT模型,建立城市用地、人口城镇化率、非农GDP和人均GDP四个变量在内的核算方程,对环滇池城市用地扩张时空演变规律和经济发展的相互关系进行脱钩分析。

5.1 城市用地扩张与人口城镇化脱钩特征

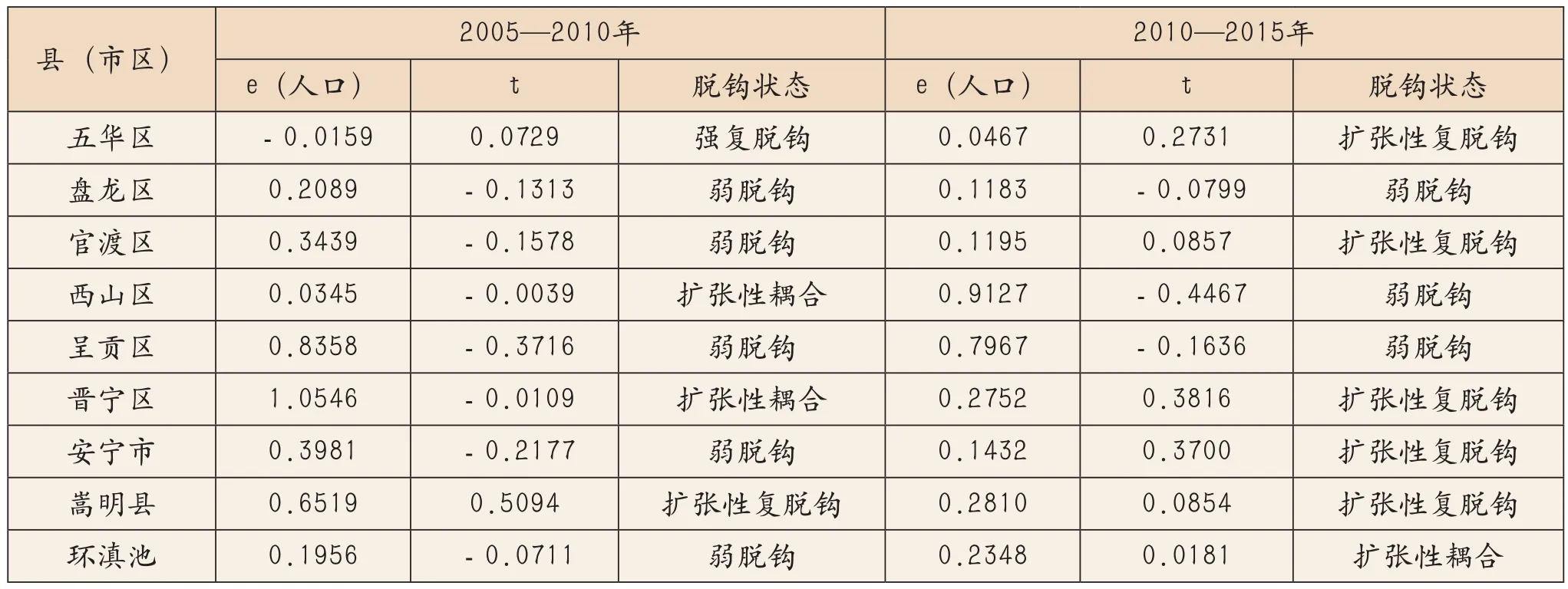

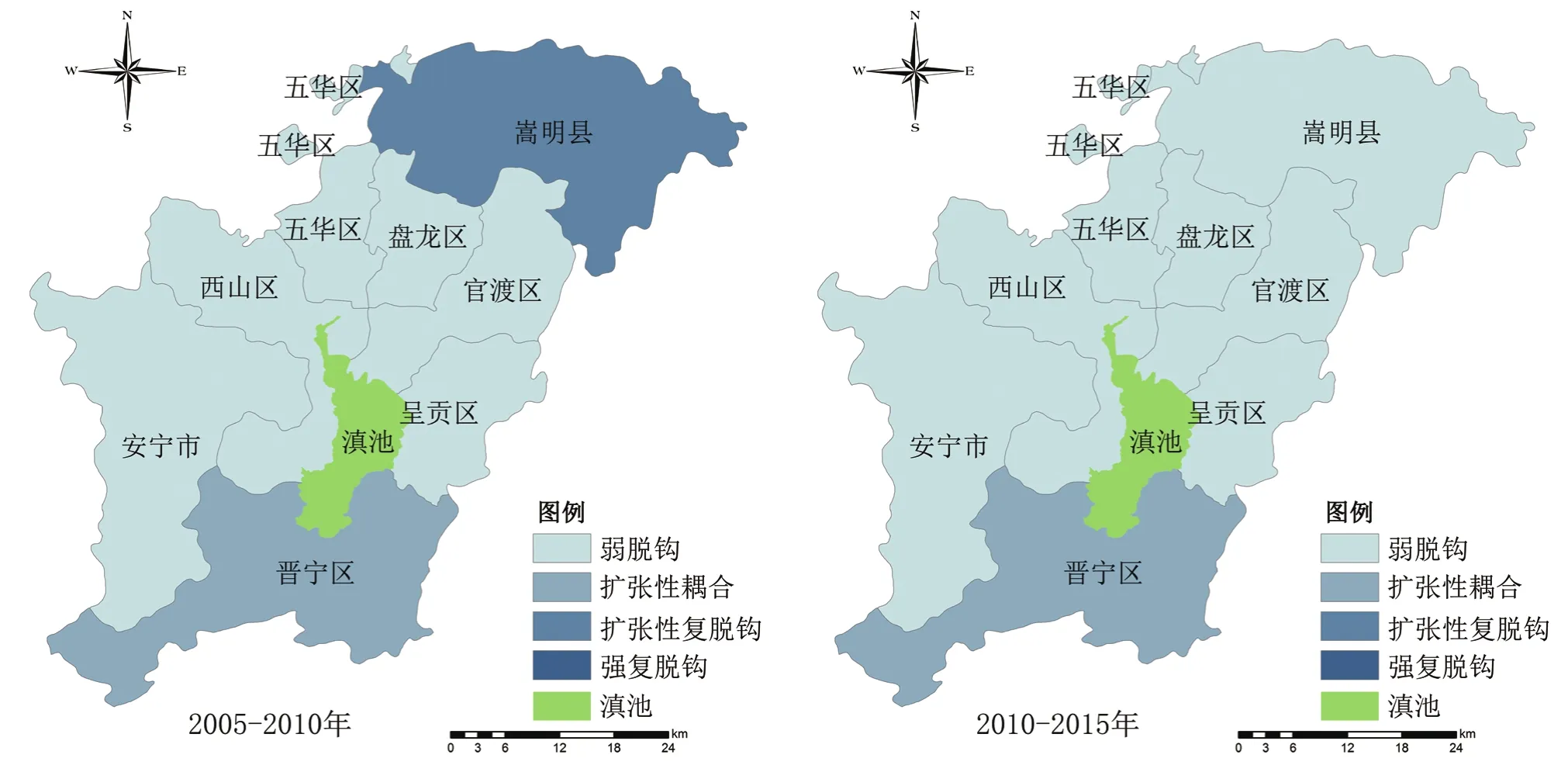

运用改进的IPAT模型对2005—2015年环滇池地区城市用地扩张与人口城镇化率进行计算,划分脱钩状态,从而揭示城市用地扩张与城镇化之间存在的联系,分析结果见表4和图6。

2005—2010年,环滇池地区城市用地扩张增速与人口城镇化率的变动总体上呈现弱脱钩的状态,人口城镇化率均为正值,表明城镇化增速大于城市用地扩张的速度。五华区城镇化率为负值,强复脱钩状态明显,表明城镇化率和城市用地同时缩减,城市用地扩张与城镇化率表现为理想的状态。空间分布上呈现4种类型:弱脱钩区在西部安宁市和西北部盘龙区、官渡区与东部呈贡区,占环滇池地区总面积的50%;扩张性耦合区位于西北部西山区和西南部晋宁区,呈现对称性分布;扩张性复脱钩区位于最北部嵩明县;强复脱钩区位于经济较为发达的五华区。2010—2015年,环滇池地区整体上处于扩张性复脱钩的状态,人口城镇化与人口城镇化占地年均变化率均为正值,城镇化与城市用地增速保持同步,但城镇化增长小于城市用地增幅。该区主要以扩张性复脱钩为主,包括五华区、官渡区、晋宁区、安宁市和嵩明县5个地区,占到总体的62.5%,而滇池周边的盘龙区、西山区和呈贡区属于弱脱钩状态,城镇化增长速度大于城市用地增长的速度。

从两阶段对比看,环滇池地区城市用地扩张的增速和城镇化率总体上由弱脱钩转变为扩张复脱钩的状态,表明该区城市用地扩张与城镇化率的关系日趋强化。另外城市用地合理扩张依赖于人口城镇化率的协调,随着经济的发展,城市用地扩张与人口城镇化的协调性逐步强化。

5.2 城市用地扩张与非农GDP脱钩特征

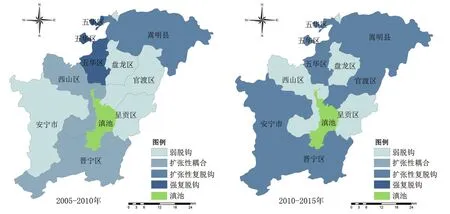

通过对环滇池地区2005—2015年第二、三产业非农GDP进行脱钩计算,划分脱钩状态,从而揭示城市用地扩张与非农GDP之间存在的联系,分析结果见表5和图7。

2005—2010年,环滇池地区总体上呈现弱脱钩状态,非农GDP变化率均为正值,单位占地变化率为负值,此时非农GDP增速大于城市用地增速。空间分布上来看,弱脱钩均匀分布于滇池周边,弱脱钩强度由主城向四周逐渐减弱,反映非农GDP与经济发展和城市用地扩张的速度成正比关系。扩张性耦合和扩张性复脱钩分布于滇池的最南端晋宁区和最北端嵩明县,呈现对称分布,非农GDP与城市用地关联性随时间逐渐加强。2010—2015年,环滇池地区整体仍表现为弱脱钩状态,非农GDP变化率均为正值,非农GDP单位占地变化率全部为负值,经济和城市用地不断发展,但非农GDP增速大于城市用地增速。该阶段空间分布差异逐渐缩小,位于最南端晋宁区属于扩张性耦合的状态,非农GDP与城市用地增长的速度呈现出同步的态势;其他地区则属于弱脱钩状态,分布相对均衡,但由于地区间非农GDP的总值有所差距,脱钩的强弱也有差异。

表4 2005—2015年环滇池地区城市用地扩张与人口城镇化脱钩特征

图6 2005—2015年环滇池地区城市用地扩张与人口城镇化脱钩特征

结合两个时间段分析,环滇池地区整体上向着弱脱钩态势发展,非农GDP增长的速度始终大于城市用地扩张的速度,第二、三产业对城市扩张的影响作用较为明显。弱脱钩由主城区向四周蔓延,分布出现集中连片的格局,但最北的嵩明县和最南的晋宁区脱钩的强度相对较小。

5.3 城市用地扩张与人均GDP脱钩特征

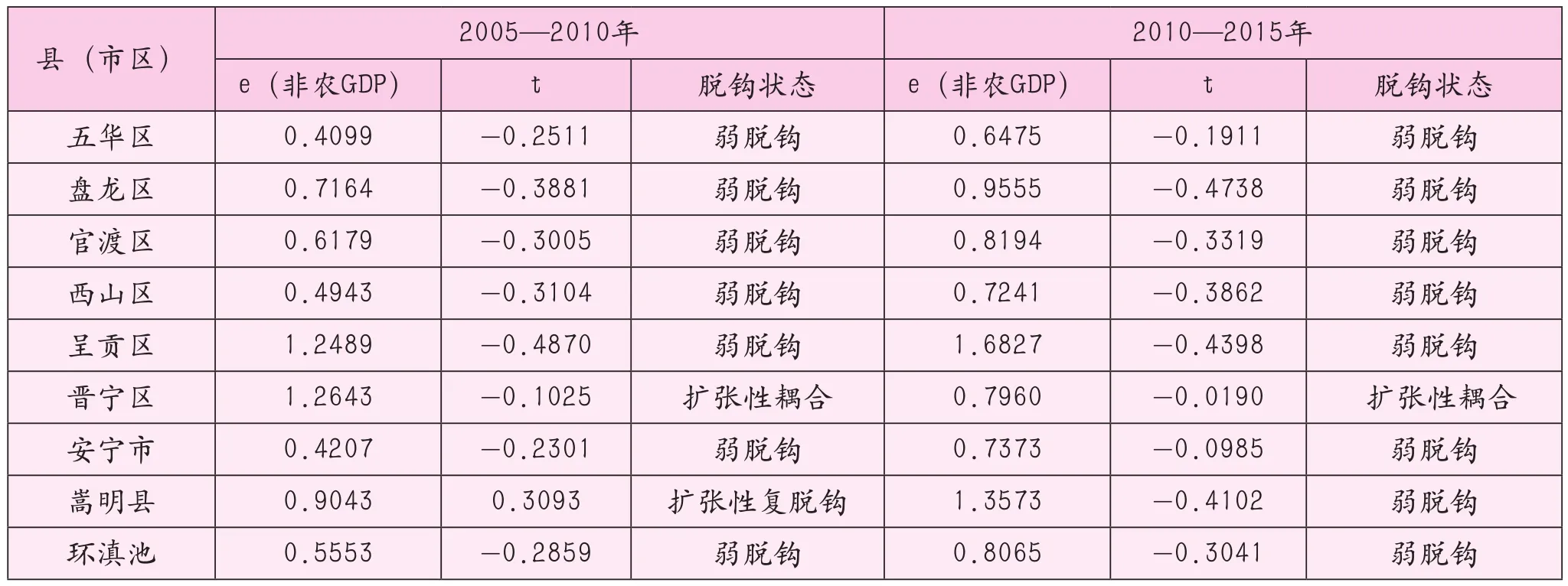

通过对环滇池地区2005—2015年人均GDP进行脱钩测算,划分脱钩状态,从而解释城市用地扩张与人均GDP之间的联系,分析结果见表6和图8。

2005—2010年,环滇池地区整体上表现为弱脱钩状态,人均GDP变化率均为正值,单位占地变化率整体上为负值,人均GDP增速大于城市用地扩张的速度。空间上看,最北端嵩明县为扩张性耦合,表明人均GDP增值同城市用地扩张速度保持同步。其他地区则属于弱脱钩状态,且分布均匀,但是脱钩强度仍有一定差距。2010—2015年,环滇池地区整体脱钩状态仍为弱脱钩,城市用地扩张速度小于人均GDP的增速,表明人均GDP增长对城市用地扩张的贡献率逐渐增强。从空间局部上来看,晋宁区由弱脱钩转变为扩张性耦合,人均GDP增速同城市用地扩张增速保持同步的趋势,其他各区为弱脱钩状态,分布较为均匀;北部地区全部为弱脱钩状态,人均GDP增速大于城市用地扩张速度,各区人均GDP差距正在逐步缩小。

表5 2005—2015年环滇池地区城市用地扩张与非农GDP脱钩特征

图7 2005—2015年环滇池地区城市用地扩张与非农GDP脱钩特征

总之,北部嵩明县和南部晋宁区在两个时间段弱脱钩与扩张性耦合脱钩状态相互转化,表明该地区城市用地扩张对人均GDP的依赖程度逐渐增强,城市用地扩张速度在加快。其他地区仍然属于弱脱钩状态,人均GDP增速大于城市用地增速,城市用地逐渐扩大,但区域间脱钩的强度也存在差别。

6 结论与讨论

6.1 结论

(1)2005—2015年,环滇池地区城市用地扩张综合强度不断增强。各县(市、区)城市用地扩张差异逐渐缩小,主城区城市用地扩张趋于饱和状态,由北部主城向南 “一湖四片”,朝着以主城昆明为核心与安宁、呈贡、晋宁、嵩明等地为多核心的“一中心多核心”扩张模式发展,逆城市化现象明显。

表6 2005—2015年环滇池地区城市用地扩张与人均GDP脱钩特征

图8 2005—2015年环滇池地区城市用地扩张与人均GDP脱钩特征

(2)2005—2015年,环滇池地区城镇化率持续加快,北部主城拉动四周卫星城稳步前进,区域差距逐渐缩小;第二、三产业GDP增速逐步提升,城市功能分区明显,非农GDP由主城区向北、向南差距逐渐拉大,城市“两极分化”明显;人均GDP各县(市、区)在波动上升,但差距一直明显。

(3)2005—2015年,环滇池地区城市用地扩张与经济发展整体上表现为弱脱钩状态,经济增长速度大于城市用地扩张的速度。由于城镇化率、非农GDP和人均GDP快速增长,使得各县(市、区)单位城镇化、单位非农GDP和单位人均GDP占地率在不断地减少,因此在促进经济发展的同时提高土地利用的效率对于实现脱钩增长的理想状态具有重要意义。

6.2 讨论

(1)环滇池地区作为云南省经济、文化和政治中心,又是面向南亚、东南亚的中心辐射区,是建设“一带一路”的前沿阵地,战略位置十分重要。城市用地扩张反映其经济发展,经济发展又反过来推动城市用地扩张。通过对环滇池地区不同阶段城市用地与经济发展的关系、状态、强度脱钩分析,厘清城市用地扩张时空演变特征及影响因素,从而透过经济发展来科学规划环滇池地区城市用地空间功能分区已成为当务之急。

(2)在分析经济因素对城市用地扩张影响时,受到理论及技术水平的限制,本文只考虑了人口城镇化率、非农GDP和人均GDP,对脱钩分析方法在未来研究中的应用有待进一步完善,综合考虑城市用地扩张与“资源—环境—社会”系统的响应关系将成为未来研究的重点。