Xp11.2易位性肾癌与肾嫌色细胞癌基于动态增强CT的鉴别诊断

董 翔,刘 宁,马文亮,何 健,李笑弓,张古田,甘卫东,郭宏骞

(1.南京医科大学鼓楼临床医学院泌尿外科,江苏南京210008;2.南京大学医学院附属鼓楼医院泌尿外科,江苏南京 210008;3.南京大学医学院附属鼓楼医院放射科,江苏南京 210008)

Xp11.2易位性肾癌是X染色体短臂上的TFE3基因与其他基因发生平衡易位所形成的一种特殊类型肾癌,2004年世界卫生组织将其归为独立的肾癌亚型[1]。我们在2014年发现Xp11.2易位性肾癌与小眼畸形转录因子(microphthalmia-associtated transcription factor,MiTF)的关系,2016年其被正式归为MiT家族易位性肾癌[2-3]。Xp11.2易位性肾癌好发于儿童和青少年,女性多于男性,相较其他肾癌亚型,Xp11.2易位性肾癌恶性程度高并易出现转移和复发[4]。Meta分析显示,Xp11.2易位性肾癌患者往往预后不良[5]。而肾嫌色细胞癌好发于中年男性,大多数患者就诊时并没有明显的临床症状,局部进展和远处转移少见,5年生存率超过90%[6]。

电子计算机断层扫描(computed tomography,CT)作为诊断肾肿瘤最重要的术前影像学方法,不仅可以提供肿瘤解剖位置等信息,还有助于鉴别诊断。HE等[7-8]研究显示,CT增强扫描下Xp11.2易位性肾癌易于与肾透明细胞癌和乳头状肾细胞癌鉴别。然而,Xp11.2易位性肾癌和肾嫌色细胞癌在CT中均表现为乏血供肿块,国内外尚无关于两者的CT对比资料。本研究拟通过比较Xp11.2易位性肾癌和肾嫌色细胞癌的临床资料及动态增强CT特点,为鉴别两种肾细胞癌亚型提供依据,进而指导临床治疗。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性分析2010年1月至2019年1月间南京鼓楼医院收治的38例Xp11.2易位性肾癌患者的临床资料,根据以下标准选择其中的27例为Xp11.2易位性肾癌组:①临床及随访资料完善,具有完整的双肾动态增强CT图像;②Xp11.2易位性肾癌均经术后病理证实并经TFE3分离探针确诊[9];③病灶均为首次发现,未施行局部或系统治疗。另外,采用简单随机抽样方法选取相同时间段内就诊的、具有完整临床病理资料和动态增强CT图像的28例肾嫌色细胞癌患者作为对照。其中,Xp11.2易位性肾癌组中男性10例,女性17例,发病年龄19~64岁,平均(31.9±10.6)岁。肾嫌色细胞癌组中男性16例,女性12例,发病年龄19~74岁,平均(51.6±11.6)岁。

1.2 检查方法所有患者均使用美国通用公司生产的Light speed 64排螺旋CT进行扫描。扫描参数:扫描时间0.6 s/r,层厚0.5 mm,管电压120 kV,管电流240 mA。对比剂为非离子型造影剂(欧乃派克350 mgI/mL),注射速度3.0 mL/s,剂量40 mL。在造影剂注射前以及在造影剂注射结束的第40、80 s进行扫描,获得平扫期、皮髓质期和肾实质期的CT图像。

1.3 数据采集为了避免瘤内钙化、囊性或坏死成分的影响,我们将感兴趣区域(the region of interest,ROI)定义为病灶的实体部分。每平方厘米的ROI经2名泌尿外科医师和1名影像科医师测量3遍取平均值。根据上述原则,在CT平扫期、皮髓质期和肾实质期分别测量病灶组织、正常肾实质和肾髓质的CT值。计算Xp11.2易位性肾癌和肾嫌色细胞癌各期CT值并进行对比。

1.4 统计分析采用SPSS 13.0统计学软件,计量资料以平均值±标准差表示,计数资料以百分比表示。组间比较行t检验或χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 Xp11.2易位性肾癌组与肾嫌色细胞癌组的临床与病理表现Xp11.2易位性肾癌组平均发病年龄(31.9±10.6)岁,12(44.4%)例伴有肉眼血尿,19例采用根治切除术;8例采用部分切除术;肾嫌色细胞癌组平均发病年龄(51.6±11.6)岁,3(10.7%)例伴有肉眼血尿,11例采用根治切除术;17例采用部分切除术,差异均具有统计学意义(P<0.05,表1)。除此之外,两组的病灶位置、形状、坏死或囊性成分、密度和轮辐状增强比较差异均具有统计学意义(P<0.05,表1)。

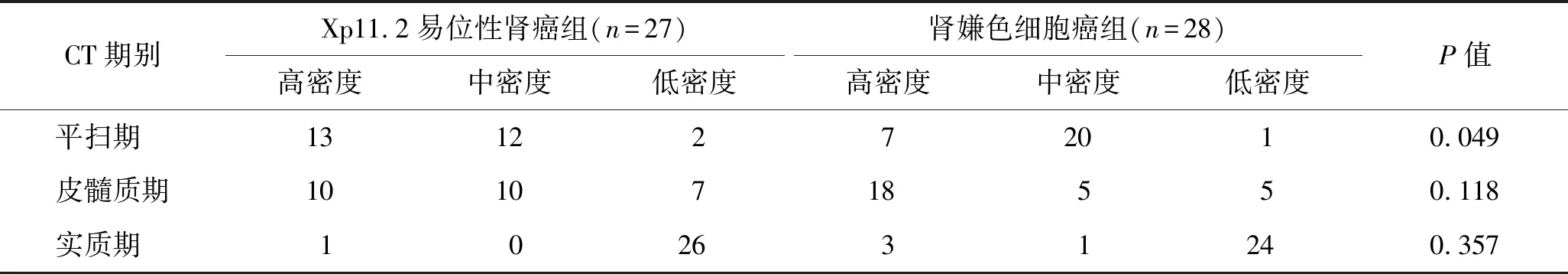

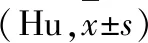

2.2 Xp11.2易位性肾癌组与肾嫌色细胞癌组的CT比较在CT平扫期,肾嫌色细胞癌组有7例表现为高密度,20例为中等密度,1例为低密度;Xp11.2易位性肾癌组13例表现为高密度,12例为中等密度,2例为低密度,差异具有统计学差异(P<0.05,表2)。注入造影剂后,Xp11.2易位性肾癌组和肾嫌色细胞癌组均表现出中等程度的持续强化,且在肾实质期达到顶峰(表3)。

2.3 Xp11.2易位性肾癌组与肾嫌色细胞癌组的典型CT图像典型的Xp11.2易位性肾癌和肾嫌色细胞癌的CT图像分别见图1和图2。本研究中,共有5(17.9%)例肾嫌色细胞癌在动态增强CT中呈现出了典型的“轮辐状增强”的特点(图3),2(7.1%)例肾嫌色细胞癌呈现出“节段性强化逆转”的特点(图4),而Xp11.2易位性肾癌没有表现出这两种增强模式。

表1 Xp11.2易位性肾癌组和肾嫌色细胞癌组的临床、病理以及CT特征对比

项目Xp11.2易位性肾癌组(n=27)肾嫌色细胞癌组(n=28)P值性别(例)0.135 男1016 女1712平均发病年龄(岁)31.9±10.651.6±11.6<0.001肉眼血尿[例(%)]12(44.4)3(10.7)0.005侧别(例)0.322 左913 右1815位置(例)0.030 皮质18 皮髓交界2520 髓质10直径(cm)5.5±2.35.3±3.80.863边界(清晰/不清晰)(例)23/425/30.322形状(规则/不规则)(例)11/1624/40.028坏死或囊性成分[例(%)]25(92.6)8(28.6)<0.001环形钙化[例(%)]10(37.0)4(14.3)0.053项目Xp11.2易位性肾癌组(n=27)肾嫌色细胞癌组(n=28)P值密度(均匀/不均匀)(例)6/2120/8<0.001增强(均匀/不均匀)(例)4/233/250.648轮辐状增强[例(%)]05(17.9)0.021节段性逆转强化[例(%)]02(7.1)0.157癌栓形成[例(%)]3(11.1)00.070淋巴结转移[例(%)]3(11.1)00.070远处转移[例(%)]3(11.1)00.070治疗方式(例)0.021 根治1911 部分817分期(例)0.102 Ⅰ1821 Ⅱ36 Ⅲ50 Ⅳ11生存期(月)∗28(2~78)21(2~53) -5年生存[例(%)]24(88.9)28(100)0.070

*中位数(95%可信区间)。

表2 Xp11.2易位性肾癌组和肾嫌色细胞癌组在动态增强CT中的病灶密度对比 (例)

注:平扫期,根据病灶组织CT值与肾实质CT值的差值分为高密度(Δ>10 Hu),中等密度(-10 Hu≤Δ≤10 Hu),低密度(Δ<-10 Hu);在皮髓质期和肾实质期,根据病灶组织CT值与肾髓质CT值的差值分为高密度(Δ>10 Hu),中等密度(-10 Hu≤Δ≤10 Hu),低密度(Δ<-10 Hu)。

CT期别Xp11.2易位性肾癌组(n=27)肾嫌色细胞癌组(n=28)P值平扫期43.4±11.938.1±8.70.021皮髓期77.8±41.081.6±35.70.828实质期88.6±40.583.0±29.00.247

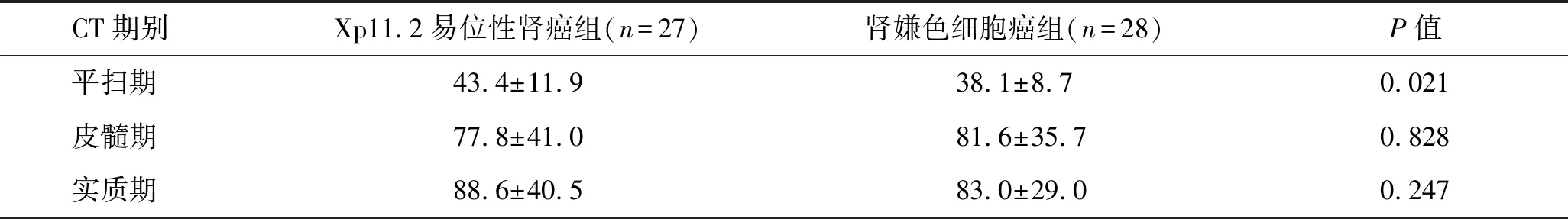

图1 22岁女性患者Xp11.2易位性肾癌腹部CT图像

A:平扫期(右肾病灶直径3.6 cm,CT值35 Hu);B:皮髓质期(病灶不均匀中等程度增强,CT值79 Hu);C:肾实质期(病灶持续增强,CT值90 Hu)。

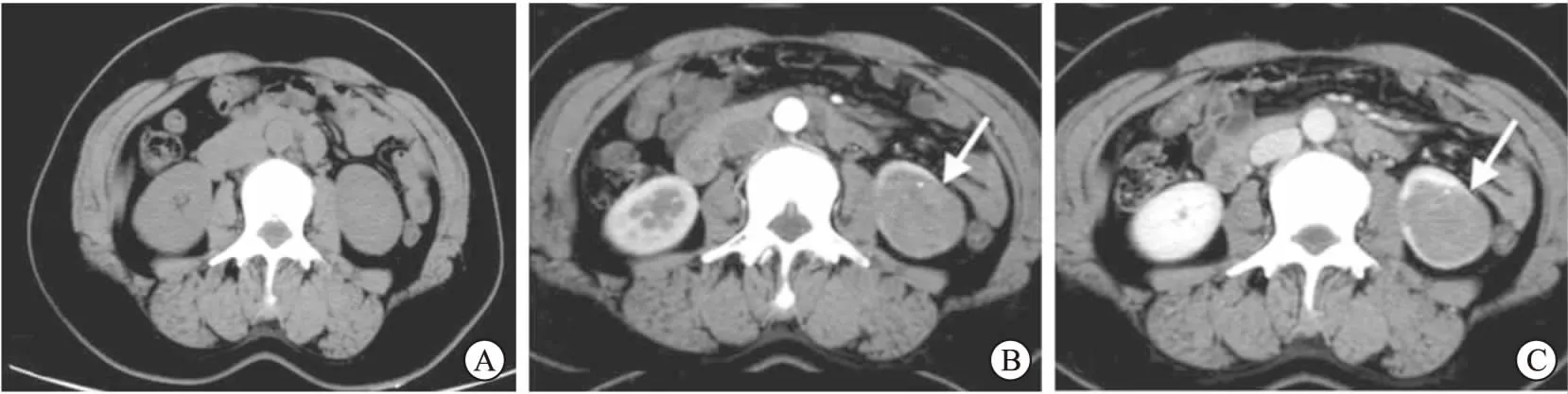

图2 51岁男性患者肾嫌色细胞癌腹部CT图像

A:平扫期(左肾病灶直径5.0 cm,CT值39 Hu);B:皮髓质期(病灶不均匀轻度程度增强,CT值58 Hu);C:肾实质期(病灶中等程度增强,CT值83 Hu)。

图3 肾嫌色细胞癌“轮辐状强化”CT图像

A:女性,38岁,肾嫌色细胞癌患者,腹部CT扫描肾实质期中左肾病灶,直径10 cm。可见典型轮辐样强化(星号所指);B:男性,17岁,肾嫌色细胞癌患者,腹部CT扫描肾实质期中右肾病灶,直径12 cm。可见典型轮辐样强化(直箭头所指),病灶中央可见片状钙化(弯箭头所指)。

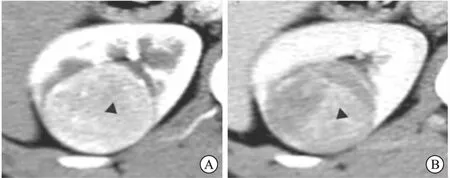

图4 肾嫌色细胞癌中“节段性逆转强化”CT图像

男性,32岁,肾嫌色细胞癌患者,腹部CT扫描可见右肾病灶,直径4 cm。A:皮髓质期可见中等程度的不均匀增强。注意病灶中心轻度增强的楔形区域(三角)与病灶周边中等程度增强区域的对比;B:肾实质增强期中。病灶表现为节段性逆转强化的特点,即病灶的中心区域仍在增强而周边区域强度却在下降。

3 讨 论

Xp11.2易位性肾癌是特殊类型的肾癌,占成人肾癌的0.2%~0.5%,女性患者所占比例明显高于男性,最常见的症状包括血尿及腰痛[8,10]。本研究中,有26(96.3%)例Xp11.2易位性肾癌侵犯肾髓质,这可能是Xp11.2易位性肾癌患者多发肉眼血尿的原因。成人Xp11.2易位性肾癌常伴有淋巴结转移以及远处转移的侵袭性行为[9]。部分患者即使接受了一系列治疗手段,例如肾根治切除术、分子靶向疗法以及免疫疗法,预后也往往不佳[8]。

研究显示,Xp11.2易位性肾癌表现为有明确界限的囊实性巨大肿块,常伴瘤内出血和圆形钙化,在伴有肉眼血尿的年轻女性中尤为突出。CT增强扫描下,Xp11.2易位性肾癌常表现为不均匀的中等程度持续强化肿块,动态显像显示“少进慢出”模式,明显不同于肾透明细胞癌的“快进快出”模式[11]。相比乳头状肾癌,Xp11.2易位性肾癌的不均匀囊性成分及环形钙化的特点更为突出[12]。

肾嫌色细胞癌作为另一种常见的乏血供肾癌类型,占所有肾细胞癌的4%~10%[13]。大部分患者就诊时缺乏特征性的临床表现,少部分患者自诉伴有血尿及腰痛。并且与Xp11.2易位性肾癌相比,少见淋巴结转移及远处转移[14-15]。相较于Xp11.2易位性肾癌,肾嫌色细胞癌的惰性特点表现为膨胀性生长的巨大肿瘤,少见肾包膜及集合系统的侵犯[16-17]。在CT平扫期常表现为均质性肿块,少见出血及坏死[15]。本研究中,肾嫌色细胞癌组病灶平均直径为(5.3±3.8)cm,8(28.6%)例位于肾脏边缘,8(28.6%)例出现瘤内坏死,这些结果与ROSENKRANTZ等[13]以及ZINI等[15]的研究结果类似。

AMBOS等[18]最早在肾嗜酸性细胞腺瘤的血管造影中报告了轮辐状强化血管的特征。轮辐状强化是指在增强扫描中,病灶中心出现放射样增强的现象,这一特点最早是在肾嗜酸性细胞腺瘤中被发现的[6,19]。ROSENKRANTZ等[13]报告了3(27.3%)例肾嫌色细胞癌出现“轮辐状强化”的特点,本研究中有5(17.9%)例肾嫌色细胞癌表现出该特点。提示CT中的轮辐状强化征象可能是肾嫌色细胞癌的一个重要特征。

节段性逆转强化是肾嫌色细胞癌另一重要特点,是指病灶在皮髓质期表现为强化明显和强化不明显两部分,而在肾实质期这两部分发生强化逆转的现象。这一概念最早由KIM等[20]在研究肾嗜酸性细胞腺瘤中发现。ROSENKRANTZ等[13]发现,在肾嫌色细胞癌中有4(26.7%)例出现了节段性逆转强化,而本研究中也有2(7.1%)例肾嫌色细胞癌出现了“节段性逆转强化”的特点。

通过对Xp11.2易位性肾癌和肾嫌色细胞癌的临床及CT资料对比分析发现,在增强扫描中两者均表现出不均匀中等程度持续强化的特点,强化均在肾实质期达到顶峰。Xp11.2易位性肾癌多伴有肉眼血尿,CT图像显示病灶形状更不规则,包含更多的坏死成分且更容易侵犯肾髓质,在平扫期也往往呈高密度表现。肾嫌色细胞癌的“轮辐状强化”以及“节段性逆转强化”的特点可能是其特征性的表现,如果患者未出现上述特征高度怀疑为Xp11.2易位性肾癌,且应注意是否发生淋巴以及远处转移,这有利于患者治疗方案的制定以及对预后的评估。因此,这两种肾细胞癌亚型的临床特点和动态增强CT特征为临床医生的诊断提供了更多依据。