半导体激光和等离子电切术治疗非肌层浸润性膀胱癌的疗效比较

徐 炜,胡宏业,王允武,张书贤

(皖南医学院第二附属泌尿外科,安徽芜湖 241000)

膀胱肿瘤是泌尿系统最常见的恶性肿瘤之一,临床上常见的为非肌层浸润性膀胱肿瘤[1],根据其生物学特性容易在膀胱内形成局部转移灶,并且术后复发率较高。目前常见的手术方式主要是经尿道膀胱肿瘤电切术(transurethral resection of bladder tumor,TURBT),但是由于TURBT在手术过程中存在瘤体切除不完整、出血较多、易膀胱穿孔等多方面问题局限了其在临床上的运用[2]。而1 470 nm半导体激光作为一种新型手术激光,与TURBT相比具有不刺激闭孔神经、微创可控性强、术后并发症少、肿瘤复发率低等优点,与其他激光等相比,1 470 nm激光具有较强的汽化切割能力和止血效果,可以精确至1 cm以内切割膀胱组织,副损伤小[3]。本文对比1 470 nm半导体激光与TURBT对非肌层浸润性膀胱癌的疗效和安全性,现报道如下。

1 资料与方法

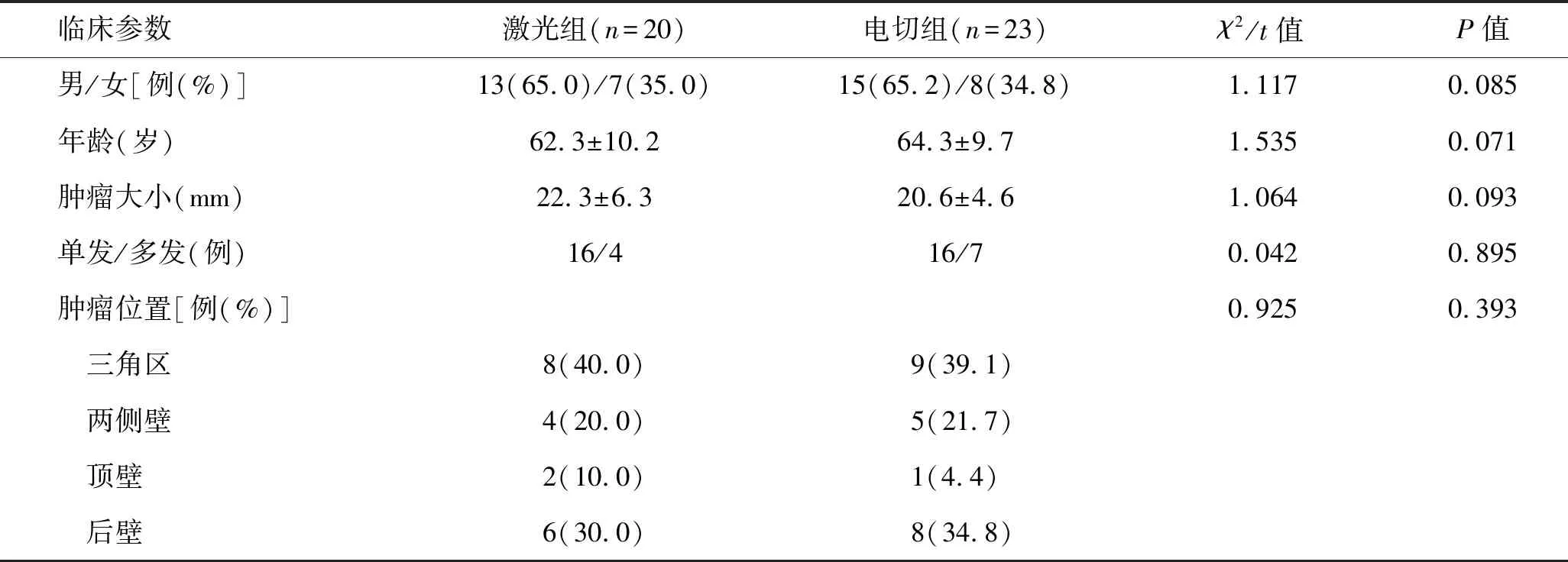

1.1 一般资料选取2015年1月至2017年6月曾就诊于我院的膀胱癌患者43例,术后病理报告均确诊为非肌层浸润性尿路上皮癌。根据两种不同的手术方式分为等离子电切组(电切组)23例和1 470 nm半导体激光组(激光组)20例。两组患者性别、年龄、肿瘤大小、肿瘤的数目、生长的位置等组间对比,均无统计学意义,具有可比性(P<0.05,表1)。

表1 激光组和电切组患者的基本资料对比

临床参数激光组(n=20)电切组(n=23)χ2/t值P值男/女[例(%)]13(65.0)/7(35.0)15(65.2)/8(34.8)1.1170.085年龄(岁)62.3±10.264.3±9.71.5350.071肿瘤大小(mm)22.3±6.320.6±4.61.0640.093单发/多发(例)16/416/70.0420.895肿瘤位置[例(%)]0.9250.393 三角区8(40.0)9(39.1) 两侧壁4(20.0)5(21.7) 顶壁2(10.0)1(4.4) 后壁6(30.0)8(34.8)

1.2 纳入与排除标准纳入标准:患者诊疗和随访资料完整;术后病理检查明确诊断为非肌层浸润性尿路上皮癌。排除标准:血液系统性疾病、心肺功能不全、肝肾功能障碍、自身免疫系统异常性疾病、其他肿瘤术后与精神性疾病患者等。

1.3 治疗方法患者采用截石体位在腰硬联合麻醉下接受手术。电切组采用等离子双极内窥镜系统(英国佳乐),在观察镜直视下通过操作腔置入电切环,从瘤体的表面由远及近进行电切,直至膀胱浅肌层,并将切取的肿瘤和部分肌层组织送病理学检查,电切范围为瘤体周围2 cm的膀胱黏膜。激光组应用国产ML-DD01F半导体激光系统,波长为1 470 nm,采用额定的40 W输出功率,操作镜为F23德国Storz公司生产的回流式电切镜。旋切剜除瘤体及其周围2 cm以内的膀胱黏膜,切割深度达膀胱浅肌层,将膀胱肿瘤连同肌层一并整块剜除。

两组患者术后均保留导尿管,视病情拔除。术后采用吉西他滨膀胱灌注化疗,周期是前两个月每周1次,后10个月每月1次。术后每3个月来我院复查泌尿系B超、腹部CT或者膀胱镜检查,明确有无复发、转移,所有资料均记录在案。

1.4 观察指标观察两组患者的手术时间、术中出血量、术中闭孔神经反射发生率、保留导尿时间、术后膀胱冲洗时间、平均住院天数和术后2年肿瘤复发率。

2 结 果

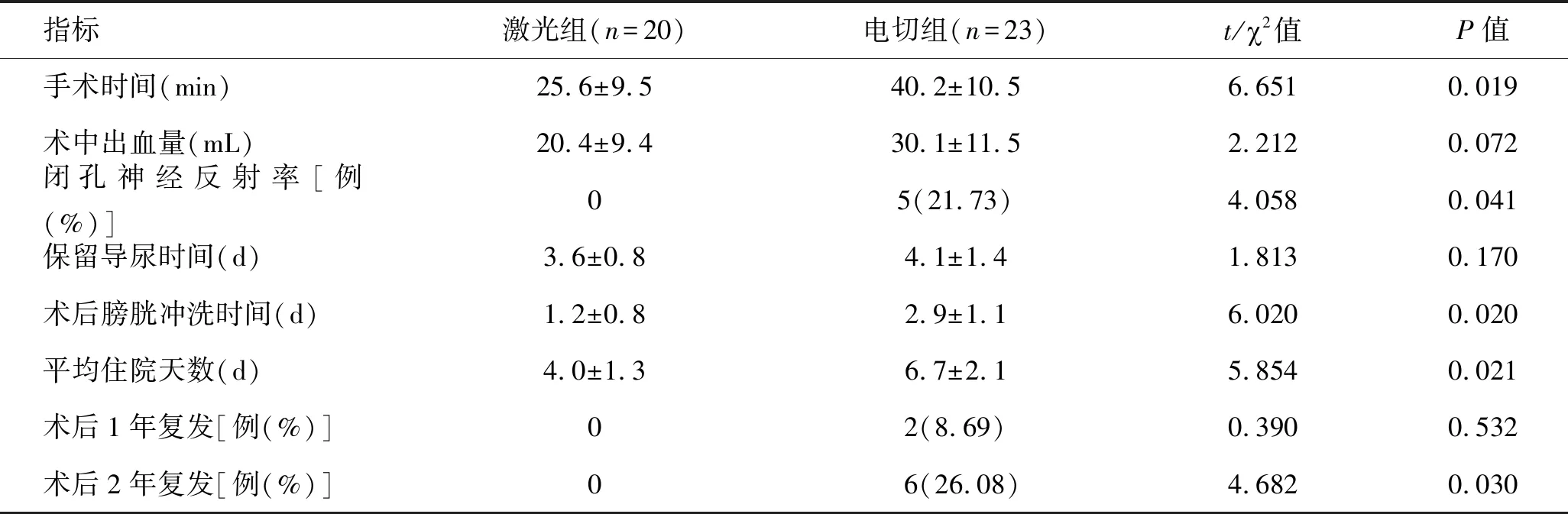

2.1 两组患者术中、术后指标比较术中出血量、保留导尿时间,两组患者对比差异无统计学意义(P>0.05);而手术时间、术后膀胱冲洗时间、平均住院天数、闭孔神经反射发生率4项指标激光组均低于电切组,差异有统计学意义(P<0.05,表2)。

2.2 两组患者随访情况随访术后1年两组患者肿瘤复发率差异无统计学意义(P>0.05),术后第2年激光组肿瘤复发率显著低于电切组(P=0.030,表2)。

表2 激光组和电切组患者手术相关指标及随访情况比较

指标激光组(n=20)电切组(n=23)t/䘯2值P值手术时间(min)25.6±9.540.2±10.56.6510.019术中出血量(mL)20.4±9.430.1±11.52.2120.072闭孔神经反射率[例(%)]05(21.73)4.0580.041保留导尿时间(d)3.6±0.84.1±1.41.8130.170术后膀胱冲洗时间(d)1.2±0.82.9±1.16.0200.020平均住院天数(d)4.0±1.36.7±2.15.8540.021术后1年复发[例(%)]02(8.69)0.3900.532术后2年复发[例(%)]06(26.08)4.6820.030

3 讨 论

临床上常见的膀胱肿瘤多为非肌层浸润性[4],其发病率逐年增加且趋于年轻化[5],如得不到及时有效的治疗,肿瘤会进展突破膀胱肌层,甚至转移到其他脏器,严重威胁患者的健康。目前为止常见的治疗浅表膀胱癌的手术方式主要是TURBT,其工作原理是通过电极形成动态的等离子体,通过高频电流直接作用于膀胱黏膜组织,产生电汽化切割组织和电凝止血功能[6],在长期的临床实践中确实取得了满意的疗效。但是这种术式在操作过程中产生的高频电流容易刺激闭孔神经反射,导致术中膀胱穿孔、出血影响手术视野,增加手术并发症并影响患者的预后。因此,在不影响疗效的前提下,减少手术并发症,缩短住院天数和手术时间成为治疗膀胱肿瘤的关键。近年发展的各种新型激光治疗方式应运而生,其中1 470 nm半导体激光旋切剜除术为治疗膀胱肿瘤提供了一种创新型方法[7]。

同等离子电切环相比,1 470 nm半导体激光对组织热损伤小,可控性强,采用接触性方式进行汽化切割,能精准控制组织的深度和范围,在切割的同时能迅速电凝止血,出血少为手术暴露了一个良好的视野,术后形成的瘢痕相较于等离子电切要少。国内有学者通过临床对照回顾性分析了1 470 nm半导体激光在非肌层浸润性膀胱肿瘤中的安全性和有效性,结果发现激光组术中出血量明显少于对照组,手术时间、术后膀胱冲洗和保留导尿时间明显短于对照组,使患者受益,是一种安全有效的治疗方式[8]。本次研究中发现两组患者术中出血量对比没有统计学意义,可能是因为术中冲洗液混杂血液计量存在人为误差、样本量不足等多方面原因导致。正是因为这种半导体激光的可控性强,稳定性高,能量比较集中,术中可以通过摆动光纤头端快速的切下瘤体和周围组织,并形成一个0.5 mm的凝固带,减少了术中和术后脱痂出血的风险,从而使术后膀胱持续冲洗、保留导尿管的时间变短,患者住院天数也随之缩短,对于患者无论是从手术的安全性、有效性以及经济效益上来说都是优于电切治疗的。近期有学者通过对比两组患者的临床疗效得出了相同的结论,半导体激光治疗非浸润性膀胱肿瘤临床疗效确切,手术操作简便,术中和术后的并发症少,安全性高,并且肿瘤的复发率也随之下降[3]。本次研究中发现激光组手术时间、术后膀胱冲洗时间和平均住院天数均短于电切组,两组对比有统计学意义。但术后保留导尿时间未见明显差异,考虑有些患者合并其他基础疾病需长期卧床或者拒绝拔除导尿管所致,该结论可行性还需长期大样本的结果来佐证。

相较于等离子而言,这种新型的激光没有电磁场的效应,不会产生高频电流,特别是剜除膀胱两侧壁的肿瘤时,不会刺激闭孔神经反射,显著降低膀胱穿孔风险。本研究中激光组未出现闭孔神经反射,而电切组有5例,两组对比有统计学意义,闭孔神经反射发生率的降低提高了手术安全性。这种激光在剜除膀胱肿瘤的时候由远及近,保留了肿瘤的完整性,同时可以阻断并封闭淋巴管,降低了肿瘤细胞形成的微转移灶向其他部位扩散。有学者通过2年随访对比两种术式治疗膀胱肿瘤患者的预后情况发现激光组肿瘤复发率明显低于对照组,半导体激光能有效地控制肿瘤复发,延缓疾病进展[9]。本次研究的结论同样佐证了这点,两组患者术后随访第1年的结果是激光组与电切组复发率为(0vs. 8.69%,P>0.05),两组之间差异无统计学意义;而术后第2年激光组肿瘤复发率明显低于电切组(0vs. 26.08%,P<0.05)。

相较于等离子而言,1 470 nm半导体激光的手术适应证更广,手术禁忌证更少,甚至本次研究中心肺功能不全或者合并其他基础疾病的患者都可以激光剜除,术中出血少,在剜除的同时可以破坏脱落的肿瘤细胞,肿瘤种植到膀胱黏膜其他部位的机率减少,从而导致复发率低于等离子组。而第1年两组肿瘤复发率相比无统计学差异可能是因为本次试验是单中心研究、样本量较少,需要长期、多中心及大样本的研究结果证实。

综上,1 470 nm半导体激光剜除术在治疗非肌层浸润性膀胱肿瘤上突出了其独特性,在有效性和安全性上要优于传统的等离子电切,并且操作简便,术中和术后导致的并发症较少,同时也降低了肿瘤的复发率,无论从经济效益方面还是临床疗效方面都值得推广。