学龄前唇腭裂患儿术后疼痛的临床护理措施

李罗春,吕 芳,刘倩倩

(郑州人民医院整形外科,河南 郑州,450000))

唇腭裂为人类患病率相对交稿的先天性畸形之一,可造成患者面部形态、结构及功能出现程度不一异常情况,以致患者及其家属在精神与心理方面承受一定创伤,手术为现代临床治疗唇腭裂的首选方法[1,2]。疼痛是唇腭裂术后常见症状之一,若不能及时解除将影响后续治疗效果。为优化学龄前唇腭裂儿童手术治疗效果,减轻术后疼痛,进而改善生活质量,我科对60例患儿实施了综合护理干预,取得的效果相对理想,先做出如下报道:

1 资料与方法

1.1 一般资料

取具有明确诊断、自愿参与本次研究的60例学龄前唇腭裂患儿,排除合并精神类疾病及诊断为综合征性唇腭裂者,样本纳入时间为2017年6月~2018年6月,分为对照组与试验组各60例,对照组中男38例,女22例;年龄3.3~7.5(4.2±0.3)岁;其中唇裂37例、腭裂23例。试验组中男34例,女26例;年龄3.2~7.1(4.0±0.4)岁;其中唇裂35例、腭裂25例。两组患儿年龄、性别及疾病类型经比较,无明显差异(P>0.05),有可比性。

1.2 方 法

两组患儿均在气管插管、静脉复合麻醉下手术,采用两瓣法/两瓣法结合犁骨瓣法/改良式不完全行腭裂修复法先进行腭裂修复,再采用功能性口轮匝肌重建、Millard法或原长法修复唇裂。

对照组给予外科术后常规护理干预,监测患儿体征、切口换药、口腔护理,结合患儿疼痛情况遵医嘱给予阵痛药物等基础护理干预。试验组在常规护理基础上联合综合护理干预,具体方法如下:

1.2.1 早期切口综合干预术后早期定时监测患儿呼吸、体温、心率等生命体征,应用凡士林油纱布覆盖伤口,以减少或规避组织渗透、丢失等情况;根据患儿腭裂唇裂修复方式,做好术后口腔护理,冲洗后应用碘伏对伤口行消毒处理,按照由近端到远端的顺序,清理与伤口相距5cm左右的皮肤范围,2~3次为宜,最后用无菌纱布覆盖;积极预防切口感染,避免引发严重感染情况,从而加重疼痛。

1.2.2 体位干预患儿术后6h内绝对卧床或侧卧,并吸氧治疗,生命体征稳定后,予以斜靠于照顾者怀里的吸氧方式,从而满足患儿与家长两方的情感交流,还能便于家长及时发现患者异常状况。此外,半卧位还能使患儿膈肌下降,减轻切口疼痛,有助于维持其呼吸道通畅。

1.2.3 合理使用镇痛药物患儿由复苏时返回至病房后,大部分会因不适而出现躁动不安、哭闹等行为,应及时遵医嘱给予冬非或鲁米那缓慢静脉注射法以减轻患者面部的疼痛感,同时也能保证患儿在术后2~4h内相对安静,以防因上唇或上腭张力增加导致伤口疼痛出血或开裂,进而降低唇腭裂术后并发症发生率。在此笔者重点提及的内容时在静脉注射之前,护理人员在正确计算给药剂量的基础上,用5ml的5%葡萄糖溶液充分稀释药剂后缓缓推注,推注时间应维持在3~5min;同时在推注过程中护理密切观察患儿脸色、呼吸节律,以防出现呼吸骤停现象。用药后观察镇痛情况,及时向医生反馈,保证镇痛效果和安全性。

1.2.4 个体化心理护理护理人员先利用玩具、小公仔等物品,吸引患儿的注意力,耐心与其玩耍,逐渐消除患儿的戒备感,建立良好的护患关系。然后对患儿进行心理暗示,通过沟通、讲故事,解释说明手术后情况,指导患儿作小英雄,积极战胜疼痛;同时,引导患儿进行宣泄,并根据患儿情感状态给予心理疏导,消除负性情绪反应,避免情绪波动加重疼痛。另外,播放动画片吸引患儿注意,减轻其疼痛感受。

1.2.5 进食干预唇腭裂患儿家属是医护人员最坚实的后援力量,故此医护人员应引导家属积极参与至患儿术后疼痛管理进程中,共同为患儿提供最全面的服务。患儿初次进食时,护理人员一定要在严格评估其进食条件后,在旁指导照顾者喂食,嘱患儿家属不宜应用过大、过薄的金属汤勺,而是要选用唇腭裂;喂食时候汤勺放置在健侧,以防触碰到患儿伤口,减轻患儿疼痛;另外,要将多种维生素滴剂混合至流质食物内,以促进手术切口的恢复。

1.3 观察指标

采用儿童疼痛行为量表(FLACC)[3]:评估两组患儿术后疼痛,主要包括面部表情(Facial Expression)、下肢动作(Legs)、活动(Activity)、哭闹(Cry)、是否易安慰(Consolability),每项评分0分~10分,上述5项指标总和为总分,得分越高,不适和疼痛越明显。采用我院自编的《护理满意度调查量表》,分为非常满意、满意、不满意三个级别,总满意率=非常满意率+满意率。观察并记录两组患儿术后并发症发生情况。

1.4 统计学方法

本次试验研究选用SPSS16.0软件包,表示计量资料,率(%)表示计数资料,进行χ2检验。当P<0.05时,代表数据差异有统计学差异。

2 结果

2.1 VAS评分

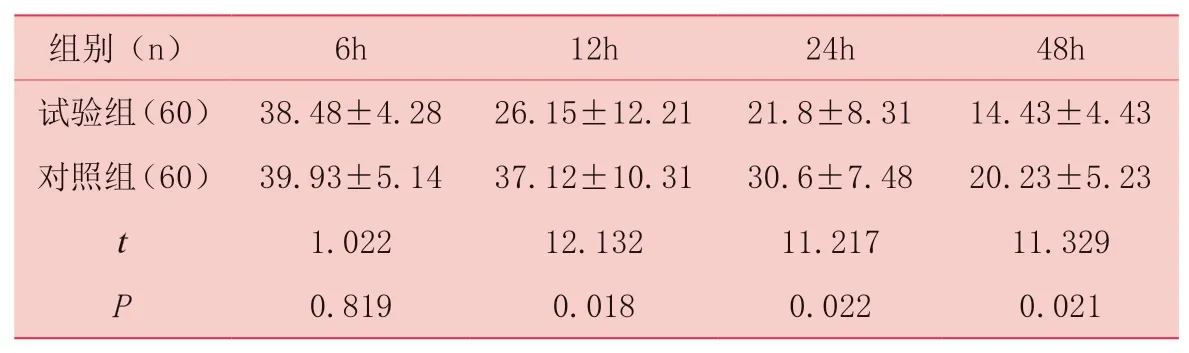

术后6h时两组患儿FLACC评分差异无明显差异(P>0.05);术后12、24、48h时,患儿FLACC评分均有所降低,而试验组患儿FLACC评分低于同期对照组FLACC评分,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

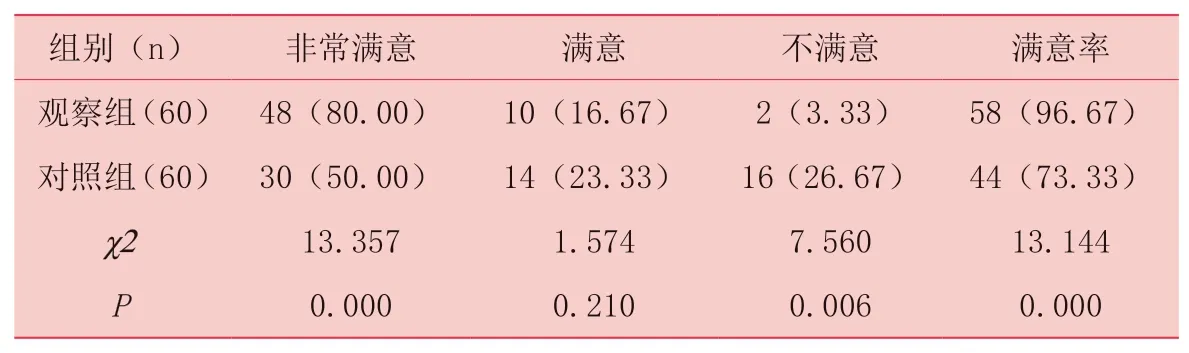

2.2 护理满意度

试验组非常满意48例,满意8例;对照组非常满意15例,满意7例,经统计学软件分析,差异均有统计学意义(P<0.01),见表2。

2.3 并发症

试验组中术后有1例患者出现喉头水肿,并发症发生率为1.67%;对照组中术后感染6例,喉头水肿3例,并发症发生率为15.00%.可见,试验组术后并发症发生率(1.67%)较低于对照组(15.00%),差异有统计学意义(χ2=4.033,P=0.026<0.05)。

表1 两组患儿术后不同时间点FLACC评分比较(±s,分)

表1 两组患儿术后不同时间点FLACC评分比较(±s,分)

表2 两组患儿护理满意情况比较[n,(%)]

3 讨 论

唇腭裂为口腔颌面部最常见一类先天性畸形,有报道显示平均每出生的700个婴儿中就有1个患有唇腭裂[4]。唇腭裂式患者面部美观度严重降低的同时,也会由于口、鼻腔相通的生理特征,直接影响机体发育,可能会伴有呼吸道感染、中耳炎等多种病症[5]。当下,临床针对唇腭裂的发病机制尚未达成共识,但普遍认为其与遗传、感染与损伤、母体妊娠期患有贫血与严重营养障碍或服用某些药物等因素相关[6]。唇腭裂手术治疗目的是为恢复正常的上唇形态与语言功能,疼痛是唇腭裂术后常见并发症之一,其会使患儿出现焦躁不安、紧张等多种不良情绪以及一系列的生理反应,重者可造成伤口裂开,进而影响手术治疗效果,增加患儿家庭就医压力,甚至产生医患纠纷[6,7]。

学龄前唇腭裂患儿使一类特殊的群体,因为其对外界的认知尚未形成自主化的体系,故此用不断强化护理干预的全面性[7]。伴随着“生物—心理—社会”现代化医疗体系的推广,传统护理干预模式做出相应的转型也势在必行[8]。护理人员间应加强团队合作,密切观察患儿在围手术期的各种表现与症状,明确手术治疗、各种辅助性药物的药理作用,详细向患儿家属讲述手术必要性、药物疗效及预后等相关内容,在护理团队人员合力作用下,进一步提升患儿家属对学龄前唇腭裂治疗及治疗后疼痛症状的认知水平,配合护理人员完成各项工作,给予患儿足够的疼爱,以在亲情与护理人员专业服务的萦绕下缓解患儿疼痛。护理人员应对儿童术后疼痛的特点有全面性了解,例如儿童与成人疼痛感强度并无二致,并且儿童存在对疼痛的记忆,故此应严格控制止痛药的给药剂量,坚持越少越好的原则[9-11]。护理人员也要明确心理护理在疾病临床治疗中发挥的作用,其能有效改善患儿的心理状态,进而转化为外显行为方式,配合护理人员完成各种“减疼痛”工作的落实。综合护理可被视为传统护理模式改良与发展的产物,其在唇腭裂患儿术后护理中实施的不仅是治疗性护理干预,侧重点是提升患儿的舒适度,从良好环境构建、分散注意力、给予止痛药、调整体位以及饮食等多个方面着手,始终将减轻患儿术后疼痛感,促进病情转归放在首位,真正落实了“以人为本”的服务理念[12]。

此外,通过本次护理研究笔者发现,本次研究中术后6h时两组患儿FLACC评分差异无明显差异;术后12、24、48h时,患儿FLACC评分均有所降低,而试验组患儿FLACC评分低于同期对照组FLACC评分。试验组家长护理总满意率为96.67%,明显高于对照组73.33%;试验组术后并发症发生率(1.67%)较低于对照组(15.00%)与国内相关报道结果一致[13-17]。由此可见,唇腭裂术后给予患儿综合护理,以缓解其术后疼痛感,降低并发症发生率,并提升临床护理服务满意度,值得推广。

综上所述,结合学龄前唇腭裂患儿的个体特征,采用综合化的术后措施护理,可有效缓解其术后疼痛感,并降低并发症发生率,改善护理服务满意度。