山东省灵山岛早白垩世莱阳群沉积特征及演化模式

袁 静, 谢 君, 董志芳, 单 康, 周瑶琪, 吴根杰, 俞国鼎, 钟剑辉

(1.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛 266580; 2.青岛海洋科学与技术国家实验室,海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室,山东青岛 266071)

中国东部白垩纪大地构造处于相对活跃期,也是油气资源和金属矿产形成的重要时期,长期以来是国内外学术界的研究热点。对位于华北与扬子克拉通结合部位的山东东部近海裂陷盆地[1]白垩纪地层进行研究有利于揭示该区沉积-构造-岩浆演化和资源前景。灵山岛位于该裂陷盆地西南部,吕洪波等[2]最早在该岛发现早白垩世复理石沉积及滑塌褶皱层。此后,众多学者对其地层时代[3-5]、沉积环境及构造特征[1-2,6-9]、软沉积物变形构造[2,5,10-12]、有机地球化学和烃源岩特征[13]等进行了大量的研究。目前,对于其沉积岩地层的沉积环境主要观点有冲积扇[7]、河湖[8]、深海浊积扇[2,5]和陆相三角洲[8,11]等,尚未形成统一认识。同时,前人多依赖于野外地质调查,受岩层出露限制,迄今尚未看到对灵山岛岩层逐层的岩性特征定量的描述资料[14],亦未对研究区早白垩世莱阳群沉积特征及其演化过程进行系统、细致的刻画。笔者通过精细观察与描述全井岩心,对其岩石类型、沉积相类型、特征和演化开展系统研究,并结合前人对灵山岛露头沉积特征的认识,总结研究区早白垩世莱阳群沉积特征和演化过程。

1 地质背景

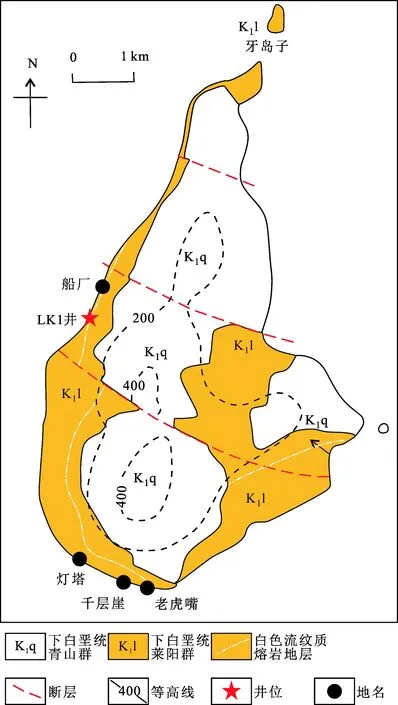

早白垩世早、中期莱阳群沉积期山东东部裂陷盆地原型盆地主要受NE至NNE向断裂带控制调节,呈NE向区域拉伸构造,推测其为狭长的海相盆地,且水深很大,莱阳群沉积末期该裂陷盆地受强度较弱的近W-E向挤压[5]。本文中沿用此观点作为区域沉积学研究背景。

灵山岛(图1)上莱阳群主要出露于岛北侧的背来石剖面、西北侧的船厂剖面、西南侧的灯塔剖面、千层崖剖面以及东南侧的钓鱼台剖面。灵山岛科学钻探工程灵科1井(图1)完钻井深1 352 m,针对下白垩统莱阳群全取心钻探,其上地层为千层崖—灯塔—造船厂剖面的莱阳群。钻井揭示灵科1井莱阳群由埋深18.6~418 m、430.4~923.1 m和979.3~1 352 m三套砂岩(偶为砾岩)和泥岩互层夹418~430.4 m、923.1~979.3 m两大套基性侵入岩(其间尚有多套厚度较薄的基性侵入岩)组成。

图1灵山岛地质简图(据文献[13]修改)Fig.1 Geologic sketch map of Lingshan Island(After citation[13], modified)

2 沉积特征

据灵科1井岩心揭示,研究区早白垩世莱阳群沉积岩地层旋回性特征较为明显。通过对其综合分析,结合前人对该区露头沉积特征与区域构造等的研究基础,认为灵山岛早白垩世莱阳群自下而上发育扇三角洲—水下扇—浊积扇—三角洲沉积。三者是裂陷盆地中常见的沉积相类型,其沉积物特征具有一定的相似性,皆发育有重力流沉积。区别在于:扇三角洲主体发育于浪基面之上,水下部分(前缘)兼具重力流和牵引流沉积特征,单向水流和浅水波浪沉积是其典型特征。水下扇和浊积扇均发育于深水区,前者发育于裂陷盆地扩张深陷期的较深水环境,系沉积物从古凸起直接入水而成,主要为洪水成因的重力流沉积;浊积扇一般发育于盆地深陷稳定期的深水环境,物源为浅水沉积物,为突发性浊流成因。

2.1 扇三角洲

自Holmes提出扇三角洲概念以来,国内外学者对扇三角洲沉积进行了大量研究[15-20]。研究区自早白垩世起持续裂陷,盆地不断扩张,水体逐渐加深,受古构造、古地貌、物源等因素控制,在裂陷早期发育扇三角洲沉积。

2.1.1 相标志

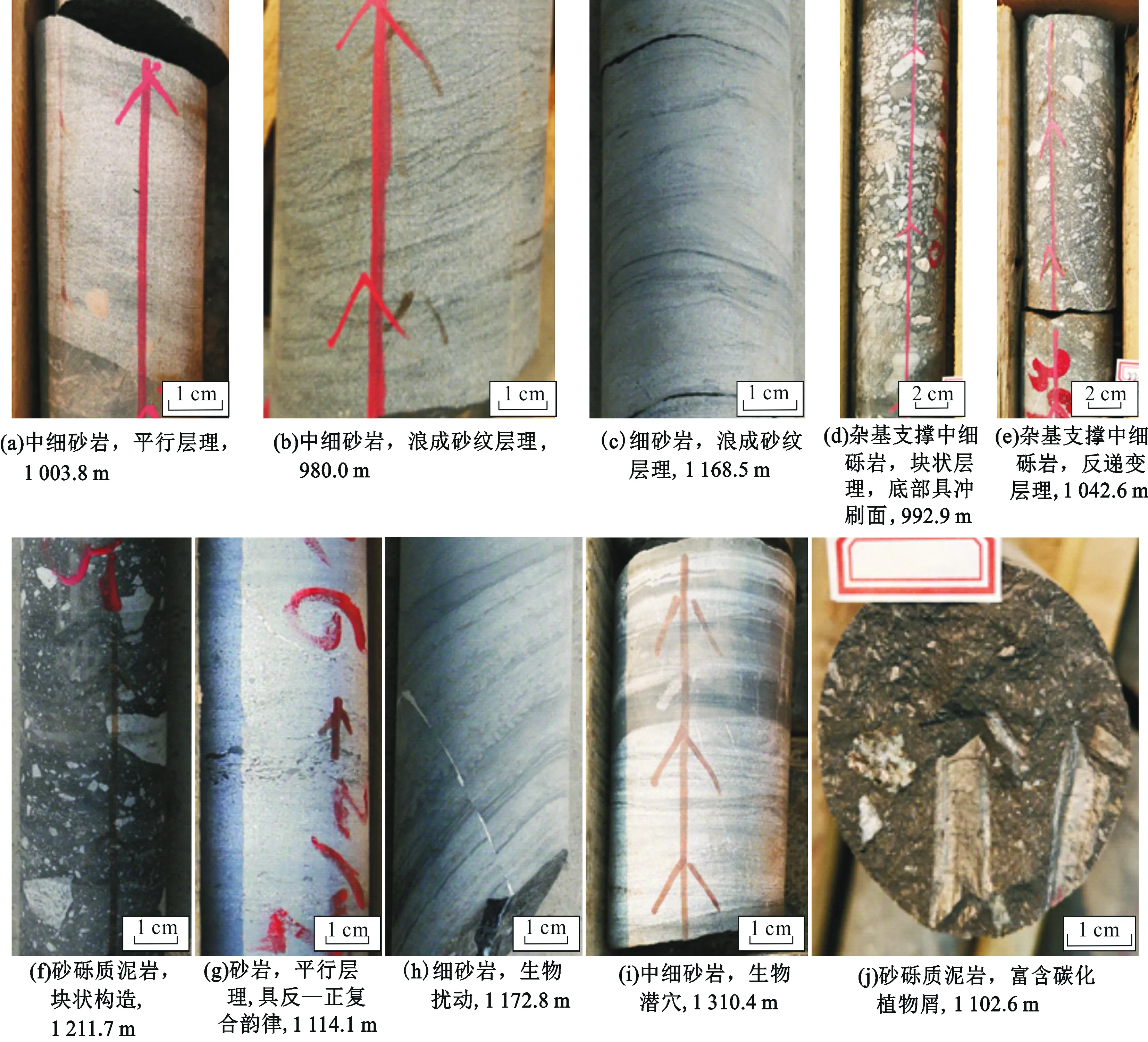

灵科1井扇三角洲相主要发育于1 352~979.3 m深度段。沉积物粒度区间大,粒度直方图往往为多众数。砾岩多为杂基支撑,砾石呈棱角—次棱角状,反映短距离搬运,近物源堆积。沉积构造中牵引流成因者(图2(a)、(b)、(c))和重力流成因者(图2(d)、(e)、(g)、(f))皆著,并可见生物扰动构造和斜交于层面的生物潜穴(图2(h)、(i));在砂砾质泥岩中常见丰富的炭化植物屑(图2(j))。泥岩颜色为深灰色、灰色,反映其沉积于浅水弱还原环境。

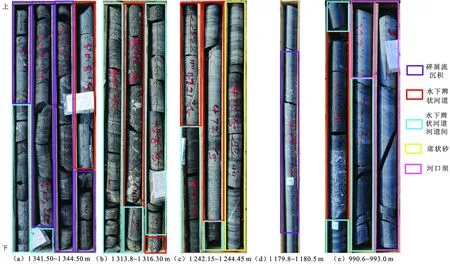

灵科1井岩心中仅见扇三角洲前缘亚相沉积,可识别出碎屑流沉积、水下辫状河道、河道间、河口坝和席状砂5个微相,其中碎屑流沉积微相较水下辫状河道发育,这与研究区扇三角洲发育于裂陷盆地扩张早期,海平面上升的沉积背景相适应[21]。

图2 灵山岛灵科1井扇三角洲沉积典型沉积构造Fig.2 Sedimentary structures of fan delta facies from well Lingke1 in Lingshan Island

2.1.2 前缘亚相沉积特征

(1)碎屑流沉积微相。碎屑流是在重力作用下沿斜坡向下流动的砂、砾、黏土物质和水的混合物高密度流体[22]。研究区碎屑流微相垂向序列多呈块状,偶见反粒序(图2(e)),颗粒分选磨圆差,从砾岩到细砂岩均有发育,基质含量高,可见砾石悬浮其中,且常见定向排列的泥岩撕裂屑(图3(a)、(d))。

(2)水下辫状河道微相。该微相是扇三角洲平原辫状河道向水下延伸部分,兼具牵引流和重力流沉积。该微相以灰色、灰白色中粗砂岩、含砾砂岩及砾质砂岩为主要岩石类型,砾岩较少见,粒度分布直方图为多众数,反映洪水期能量较强的不稳定动荡流体入水后的快速堆积。岩石以颗粒支撑为主,颗粒圆度较好,且砾石常呈定向(叠瓦状)排列,具明显的河道沉积特点。岩层底部多发育冲刷面(图2(d)、(e)),其上主要发育(叠覆冲刷)正递变层理和块状构造,还可见平行层理和交错层理(图3(a)、(b)、(c)、(e))。

(3)水下辫状河道间微相。该微相主要由绿灰色、灰色块状或具水平层理的砂质黏土岩夹薄层或透镜状砂岩组成,有时为富含碳屑的砂砾质泥岩((图2(j)),砂岩可见(反/正)递变层理。由于水下辫状河道改道频繁,该微相沉积物易被冲刷侵蚀(图3(a)、(b)、(c)、(e))。

图3 灵山岛灵科1井扇三角洲前缘各微相沉积特征剖面Fig.3 Typical sedimentary characteristic profiles of microfacies of fan delta front from well Lingke1 in Lingshan Island

(4)河口坝微相。该微相位于水下辫状河道前端,主要由厚层或块状粉(细)砂岩构成,杂基含量低,颗粒分选好,粒度概率累积曲线为三段式或具两个跳跃次总体的两段式,单层厚度多大于1 m,在岩性剖面表现为反—正复合韵律(图2(g))或均质韵律,层内可见清晰的砂纹层理、平行层理和块状层理。由于沉积物受单向水流和波浪的双重影响,常见浪成砂纹层理(图2(b)、(c))。灵科1井自下而上河口坝单层厚度增大,出现频率增多(图3(e)),反映了裂陷盆地逐渐扩张,水体逐渐加深的沉积背景。

(5)席状砂微相。该微相位于扇三角洲前缘亚相的最前端,在灵科1井不甚发育。该微相沉积物粒度较河口坝细,主要为粉(细)砂岩夹薄层黏土岩或与之互层。其中,粉(细)砂岩单层厚度较小,通常低于1或0.5 m,多发育浪成砂纹层理、波状复合层理、平行层理,生物扰动和生物潜穴发育(图2(h)、(i)),总体呈反韵律或均质韵律(图3(c))。

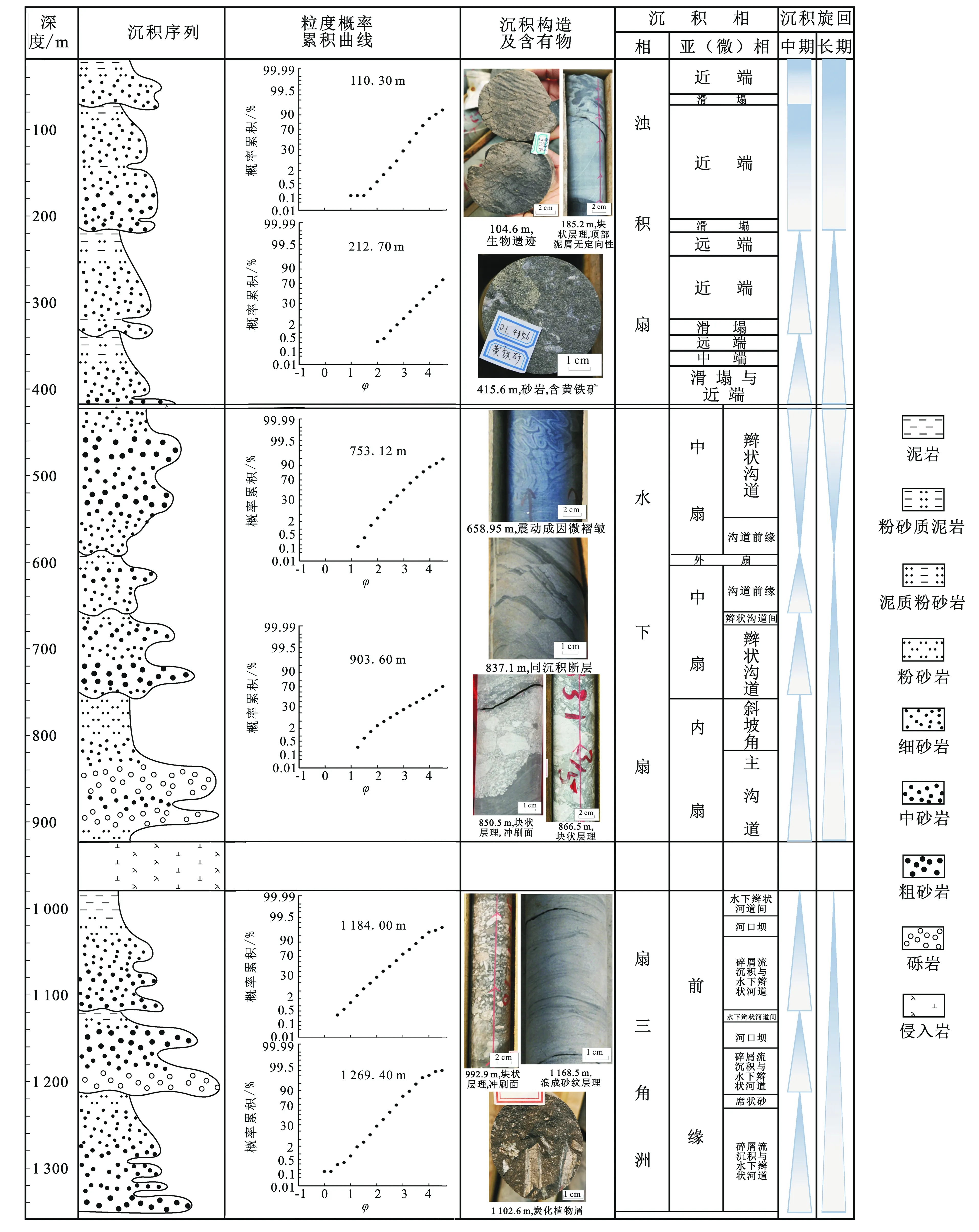

2.1.3 垂向沉积序列

灵科1井1 352~979.3 m深度段早白垩世莱阳群扇三角洲沉积为退积序列,自下而上可分为3个次级旋回,分别为1 352~1 224 m、1 224~1 086.4 m和1 086.4~979.3 m(图4)。每个次级旋回早期多为大套碎屑流砂砾岩或砾岩、水下辫状河道及河道间砂岩、泥岩,晚期多以正常浅水砂岩、泥岩的广泛发育为特征。总体而言,各旋回自下而上沉积物粒度变细,碎屑流沉积减少,而河口坝发育程度增强,反映了物源渐远、盆地扩张的沉积背景。

2.2 水下扇

研究区水下扇是碎屑物质直接从短轴方向进入裂陷盆地,且主要沉积于(半)深水环境的扇形砂砾岩体,与深水暗色泥岩呈互层分布。扇体类似于断陷湖盆的近岸水下扇,以典型的重力流沉积为主,无水上暴露标志。随着盆地范围扩大,扇体不断后退,且始终沿盆地边缘紧邻山麓分布。

图4 山东东部近海裂陷盆地灵科1井下白垩统莱阳群垂向沉积序列Fig.4 Vertical sedimentary sequence of Laiyang Group of Cretaceous from well Lingke1 in Lingshan Island in rift basin of eastern Shandong Province

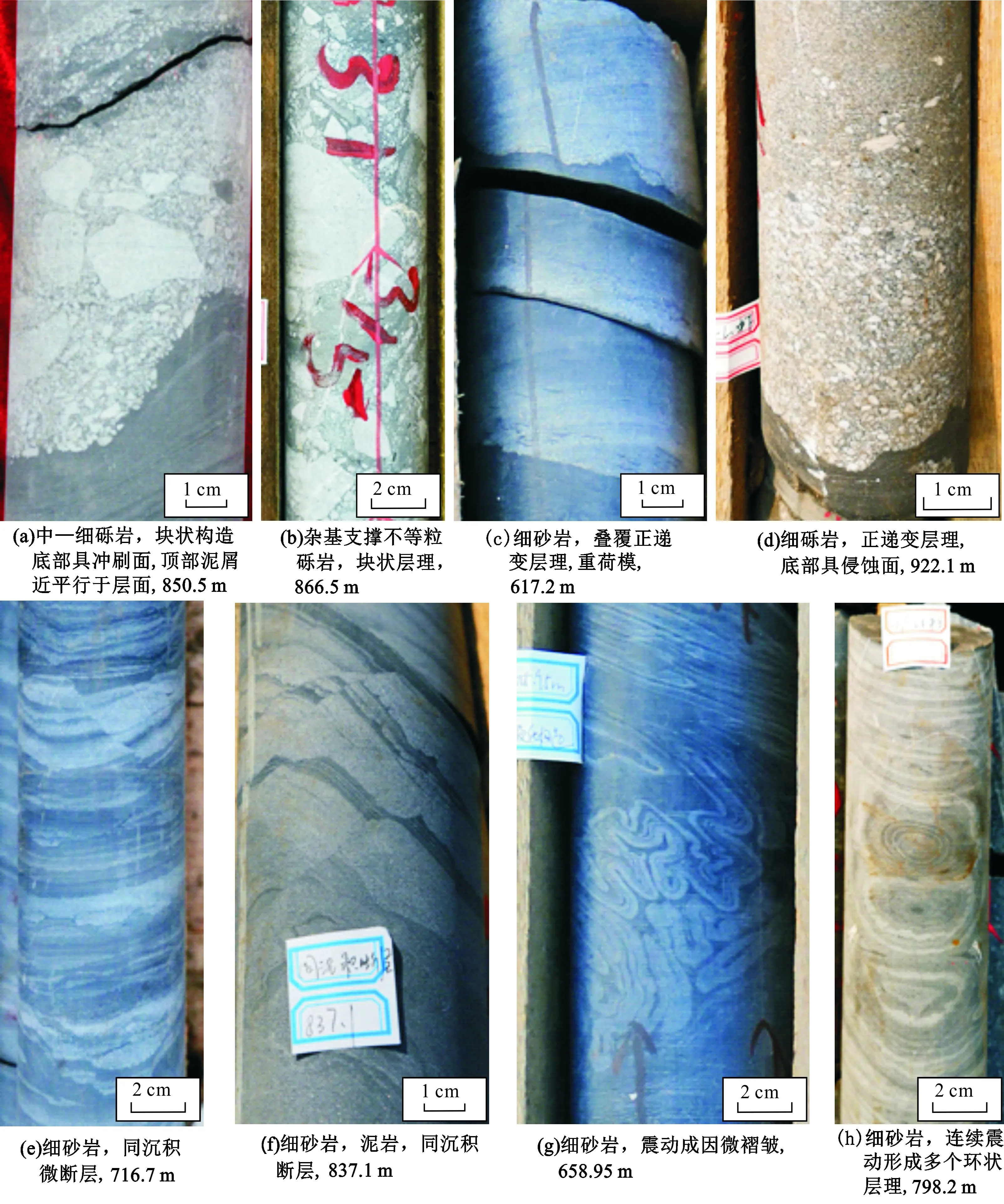

2.2.1 相标志

灵科1井水下扇相发育于430.4~923.1 m深度段内,泥岩均为黑色、灰黑色,反映深水还原环境。杂基支撑中细砾岩为其常见粗碎屑沉积,分选和磨圆较差,砾石无定向排列(图5(a)、(b)),块状层理是其主要沉积构造。递变层理发育,主要为正粒序(图5(c)),出现在细砾岩中或细砾岩向砂岩过渡岩层中,属于浊流沉积后期动力逐渐减弱的产物。砂级沉积物粒度分布区间较大,反映其分选中等到较差。冲刷面在水道沉积物底部较为发育(图5(a)、(d))。受裂陷鼎盛期强烈构造活动、快速沉积和差异性重力作用的影响,多见多种同沉积变形构造(图5(d)、(e)、(f)、(g)、(h))。其中细砂级以上粒度样品多为双峰(如111.90 m和122.15 m处),能够反映浅水沉积物二次搬运快速沉积的特征。

图5 灵山岛灵科1井水下扇沉积典型沉积构造Fig.5 Sedimentary structures of nearshore subaqueous fanfacies from well Lingke1 in Lingshan Island

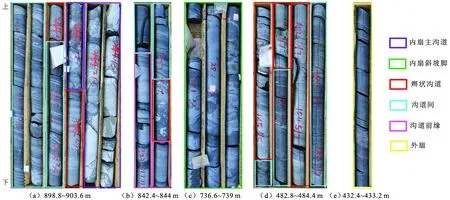

2.2.2 内扇亚相沉积特征

内扇亚相位于水下扇根部,一般发育一条或几条主要水道,单层厚度较大,向下呈喇叭状,是山洪暴发和高能环境下的快速沉积物,可划分为主沟道和斜坡脚两个微相。

(1)主沟道微相。该微相以砾质碎屑流沉积为主,岩性粒度较粗,主要由杂基支撑的砾岩、含砾砂岩夹薄层泥岩组成,砾石成分复杂,层理不发育,底部常见岩性突变,粒度概率累积曲线以简单一段式、上拱弧形为特征。岩心上表现为多个厚层的均质韵律叠置(图6(a))。

(2)斜坡脚微相。内扇亚相发育于斜坡带,地形倾角大,搬运距离短。在斜坡脚处由于坡度骤减,快速搬运的碎屑物质前缘极易发生滑塌,因此斜坡角微相常见滑塌变形构造以及杂乱分布的泥质撕裂屑,多为砂泥混杂的滑塌岩(图6(c))。

图6 灵山岛灵科1井水下扇各微相沉积特征剖面Fig.6 Typical sedimentary characteristic profiles of microfacies of nearshore subaqueous fan from well Lingke1 in Lingshan Island

2.2.3 中扇亚相沉积特征

中扇亚相位于内扇亚相前方,为水下扇的主体。沉积物搬运距离较远而具备一定的分选性,结构成熟度提高,粒度较内扇亚相的细,泥质夹层增多,显示为多个水道叠置,可分为辫状沟道、沟道间和沟道前缘3个微相。

(1)辫状沟道微相。该微相由一系列分流辫状沟道组成,上接内扇主沟道,是中扇亚相的主要沉积微相。其主要为碎屑流和浊流沉积,粒度概率累积曲线型式多样,单层砂体的中下部以“近似上拱弧形”为主,上部以反映浊流搬运沉积特征的一段式以及向牵引流过渡的具递变悬浮次总体的曲线为特征。以厚层灰色、灰白色含砾砂岩、中粗砂岩为主,底部发育冲刷面,多期沟道垂向叠置组成叠覆冲刷构造,常见正递变层理,也见块状构造。近物源端见碎屑流成因的杂基支撑砾岩,多呈块状,偶见反粒序(图5(a)、(b)、(d),图6(a)、(b)、(d))。

(2)辫状沟道间微相。该微相由流体溢出辫状沟道后在沟间沉积形成,其发育程度与辫状沟道微相此消彼长。灵科1井中该微相以灰白色、白色块状层理、正递变层理细砂岩与黑色、灰黑色水平层理粉砂质页岩及页岩夹互层构成,常伴有变形构造(图5(e)、(g)、(h),图6(a)、(b)、(d))。

(3)沟道前缘微相。该微相位于辫状沟道微相前端,类似于扇三角洲前缘河口坝微相,系碎屑物质向前流出辫状沟道后沉积而成。其沉积物为中粗砂岩夹薄层泥岩或与之互层,粒度概率累积曲线以一段式为主,砂岩具Tbc序或块状层理,单层厚度小于0.5 m(图5(f))。局部见球枕、重荷模等变形构造(图6(b))。

2.2.4 外扇亚相沉积特征

外扇亚相位于水下扇最前端,平面上与深水相相邻。灵科1井中该亚相主要由多段厚度较大的暗色泥岩组成,偶夹层理(图6(e))泥质粉砂岩、粉(细)砂岩、含砾砂泥岩,并与深水暗色页岩互层。

2.2.5 垂向沉积序列

灵科1井923.1~430.4 m深度段水下扇相总体表现为向上变细的退积型沉积序列,顶部略有进积特征。具体来说,由下至上细分为4个次级旋回,分别是923.1~758.4 m、758.4~659.8 m、659.8~590 m和590~430.4 m(图4)。前3个次级旋回为退积序列,均是从厚层块状砾岩、块状砂岩开始逐渐变为砂泥互层、砂泥混杂,最终变为深水泥岩沉积,为沉积物粒度向上变细,单层厚度变薄的多个正韵律叠置;顶部进积旋回则表现为反韵律;此垂向系列反映裂陷盆地从扩张期开始转为深陷期的演化过程。

2.3 浊积扇

浊积扇为裂陷盆地深陷期由沉积于浅水区的三角洲类或滩坝沉积物受地震、火山活动等突发性事件触发而发生滑塌,大量碎屑物质在深水区快速堆积形成的砂(砾)岩体。其沉积物以褶皱变形、块状层理、富含深水再搬运沉积物以及经典鲍马序列为特征[23],反映了浅水沉积物在重力作用下向前方和坡下滑动、滑塌、经碎屑流化转化为浊流[24]的再沉积过程。滑塌褶皱是在灵山岛露头发现的最主要的同沉积变形构造,其排列方向揭示了其物源来自南东方向[2],反映出NE-SW向裂陷盆地近源浅水沉积物失稳滑塌的成因特征。莱阳群沉积时期研究区所属的近海裂陷盆地原型盆地的南东边界断裂由一系列向北西倾的多米诺式正断层构成[5],为浊积扇的发育提供了必要的古构造和古地貌背景。

2.3.1 相标志

灵科1井中浊积扇相主要发育于418 m以上深度段,以细砂岩和粉砂岩为主,夹于(半)深水暗色泥岩中,较扇三角洲和水下扇粒度细,反映其浅水物源相沉积物粒度较细。其中细砂级以上粒度样品多为双峰(如111.90 m和122.15 m),能够反映浅水沉积物二次搬运快速沉积的特征。该沉积相中以反映深水沉积环境及突发性浊流成因的沉积构造为主(图7(a)~(g))及包卷层理、液化砂岩脉等;也发育如平行层理(图7(h))、波状层理(图7(d))等反映浊流晚期向牵引流转化过程中形成的层理构造;黑色页岩层面上可见呈规则图案状的生物遗迹(耕作迹)(图7(i));无浅水环境及暴露水面的沉积构造。

图7 灵山岛灵科1井浊积扇沉积典型沉积构造Fig.7 Sedimentary structures of turbidite fan facies from well Lingke1 in Lingshan Island

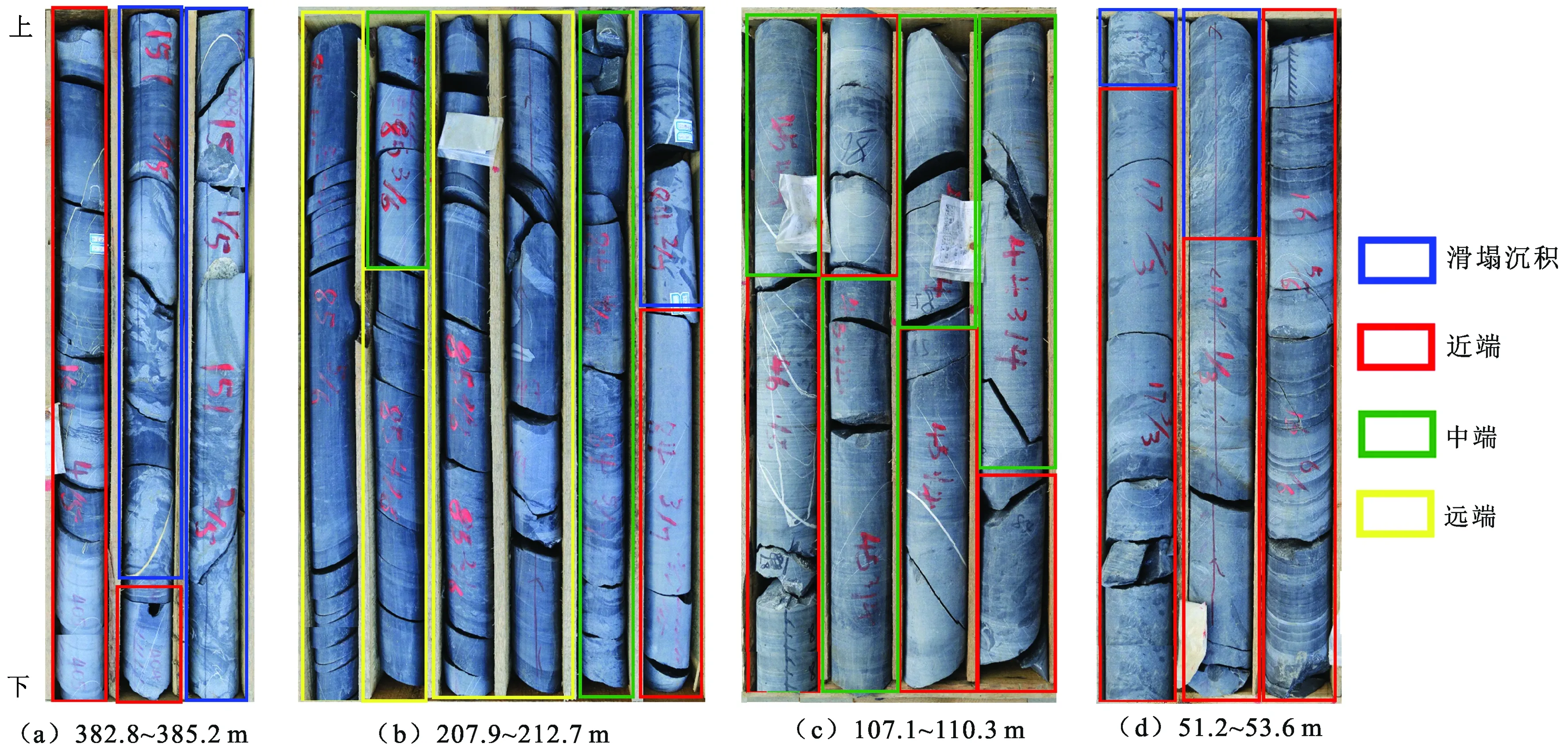

综合考虑沉积物的沉积特征、形成过程及沉积机制等因素,将灵山岛莱阳群浊积扇沉积相分为滑塌沉积、近端、中端、远端4个亚相。

2.3.2 各亚相沉积特征

(1)滑塌沉积。灵科1井中浊积扇滑塌(包括滑动)沉积较复杂,滑塌构造及砂泥岩性混杂是其典型特征(图7(f)、(g),图8(a)、(b)、(d)),滑动沉积物的沉积构造和粒度特征继承物源相特征[20]。

(2)近端亚相。近端亚相垂向上与滑塌沉积叠置。岩性以含砾砂岩、中粗砂岩、中细砂岩为主,粒度概率累积曲线以上拱弧形为主,一段式为次,反映其成因流体主要为砂质碎屑流,其次为浊流。其中,砂质碎屑流沉积底部具滑动剪切面,上部含有近平行于层面的泥屑(图7(a)),浊流沉积则主要发育中薄层Ta、Tab及Tc序列(图7(a)、(d),图8)。水槽实验已证实,在同一期重力流中,浊流主要分布于流体的顶部与前端,砂质碎屑流分布在流体底部[25],以此可以解释近端亚相以砂质碎屑流沉积为主,浊流沉积为辅的现象。

图8 灵山岛灵科1井浊积扇相各微相沉积特征剖面Fig.8 Typical sedimentary characteristic profiles of microfacies of turbidite fan from well Lingke1 in Lingshan Island

(3)中端亚相。中端亚相是浊积扇沉积的主体,厚度通常较大。此时,碎屑流逐渐向浊流转化(图7(b)),因此该亚相以浊流沉积为主,其次为砂质碎屑流沉积。砂岩发育,其泥岩夹层较近端亚相增多。易见Ta、Tab、Tabc(频繁)叠覆和块状层理,另可见平行层理、水平层理及各种底模构造(图7(c)、(h),图8(b)、(c))。

(4)远端亚相。远端亚相位于中端亚相外缘,地处地形平坦、水体宁静、沉积作用缓慢的深水平原,系深水泥质沉积周期性地被浊流沉积间断所致,多发育横向上厚度较为稳定的黏土岩,偶夹薄层(厚度一般小于0.1 m)正递变粉砂岩层(图7(d),图8(b)),粒度概率累积曲线以粒度较细的一段式为特点。深水黑色页岩层面上可见耕作迹(图7(i))。

2.3.3 垂向沉积序列

灵科1井中418 m以上深度段的浊积扇相总体表现为退积到加积的沉积序列,可细分为4个次级旋回(图4)。第一、二个旋回(418~315.5 m,315.5~217.3 m)表现为扇体退积序列,第三、四个旋回(217.3~67.1 m,67.1~18.6 m)则表现为加积序列,反映研究区浊积扇发育于裂陷盆地扩张末期到深陷稳定期,因此与一般的浊积扇垂向剖面总体呈水退式反旋回[35]有所不同。其中,退积旋回以滑塌和近端沉积开始,以远端沉积结束;加积序列则主要为中端沉积,兼具砂质碎屑流沉积和浊流沉积。

3 沉积演化和沉积充填模式

综上所述,通过对灵科1井的精细分析,结合前人对山东东部晚中生代近海裂陷盆地构造演化历史[6]和对灵山岛露头莱阳群沉积环境的研究成果[10,13,16],梳理出灵山岛早白垩世莱阳群垂向沉积序列(图4)。

早白垩世早、中期(莱阳群沉积期135~126 Ma)是该裂陷盆地断陷作用阶段[6],断陷早期盆地水体尚浅,主要发育扇三角洲沉积,其中灵科1井1 352~979.3 m段为扇三角洲前缘亚相。之后裂陷盆地不断扩张进入扩张深陷期,来自物源区的碎屑物质随洪水直接进入(半)深水区形成水下扇,对应于灵科1井923.1~430.4 m段,以发育水下扇中扇和外扇亚相为主。晚期近海盆地构造活动逐渐稳定,研究区进入稳定深陷期,于418~18.6 m深度段发育浊积扇,见滑塌沉积、近端、中端和远端4个亚相,且由退积转为加积,并与灵山岛地面露头的三角洲沉积相接,是莱阳期与青山期之间轻微的构造反转[6]在沉积序列上的响应。

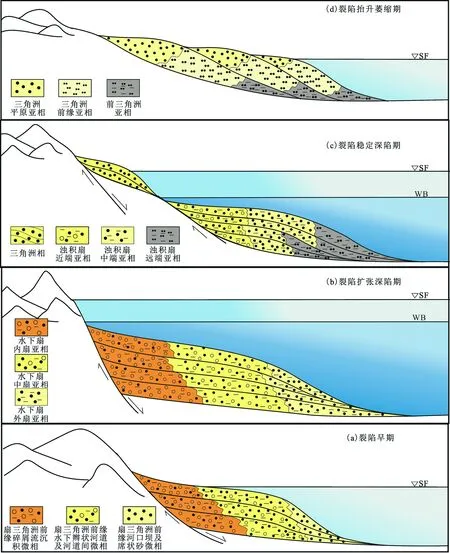

综上所述,总结出山东东部近海裂陷盆地早白垩世莱阳群沉积充填演化模式(图9):由裂陷早期的扇三角洲退积序列开始(图9(a)),经裂陷扩张深陷期的水下扇退积—进积序列(图9(b))和裂陷稳定深陷期的浊积扇退积—加积序列(图9(c))至抬升萎缩期的三角洲进积序列(图9(d))结束,构成一个完整的裂陷盆地沉积充填序列。

图9 山东东部近海裂陷盆地下白垩统莱阳群沉积演化模式Fig.9 Sedimentary evolution model of Early Cretaceous Laiyang Group in offshore rifting basin of eastern Shandong Province

4 结 论

(1)山东东部近海裂陷盆地西南部灵山岛早白垩世莱阳群沉积地层自下而上发育扇三角洲—水下扇—浊积扇—三角洲相,构成完整的裂陷盆地沉积充填序列。

(2)裂陷盆地发育早期,研究区发育扇三角洲相退积序列,灵科1井仅见扇三角洲前缘亚相。裂陷盆地扩张深陷期,研究区发育水下扇相退积—进积序列,以中扇和外扇亚相为主。裂陷盆地稳定深陷期,研究区发育浊积扇相退积—加积序列,包括滑塌沉积、近端、中端、远端4个亚相。盆地抬升萎缩期则发育三角洲相。