刺参“参优1号”

一、品种概况

(一)培育背景

刺参(Apostichopus japonicus Selenka),又称仿刺参,分类地位为棘皮动物门(Echinodermata),游走亚门(Eleutherozoa),海参纲(Holothuroidea),楯手目(Aspidochirota),刺参科(Stichopodidae),仿刺参属(Apostichopus),自然分布于北纬35°到44°的西北太平洋沿岸,分布区域北起俄罗斯远东沿海,经过日本海、朝鲜半岛到我国渤海和黄海。因其具有极高的营养保健功能和医用价值,被列为“海产八珍”之一,是我国北方主要的水产养殖品种。自上世纪80年代人工繁育技术突破以来,其养殖规模迅速拓展,养殖面积迅速扩展至辽宁、山东、河北、江苏、浙江及福建等地,形成了北参南养、东参西养的养殖格局,为沿海经济结构调整和渔民就业增收开辟了新途径,产生了巨大的经济社会效益。在养殖面积迅速扩张以及集约化养殖情况下,养殖过程中相继出现了病害频发、养殖成活率低、生长速度慢等一系列种质退化问题。刺参病害的频繁发生,每年造成约30亿元的经济损失,给刺参产业造成了重创,成为制约刺参养殖健康发展的重要瓶颈。通过提高刺参自身抵抗力抵御病害是刺参健康养殖最有效的方法。因此,对刺参进行遗传改良,培育出具有抗病力强、生长速度快等优良性状的新品种,对于抵抗产业风险,重拾养殖业者信心,提高产业效益具有重要的现实意义,是刺参养殖业健康发展的重要保证。

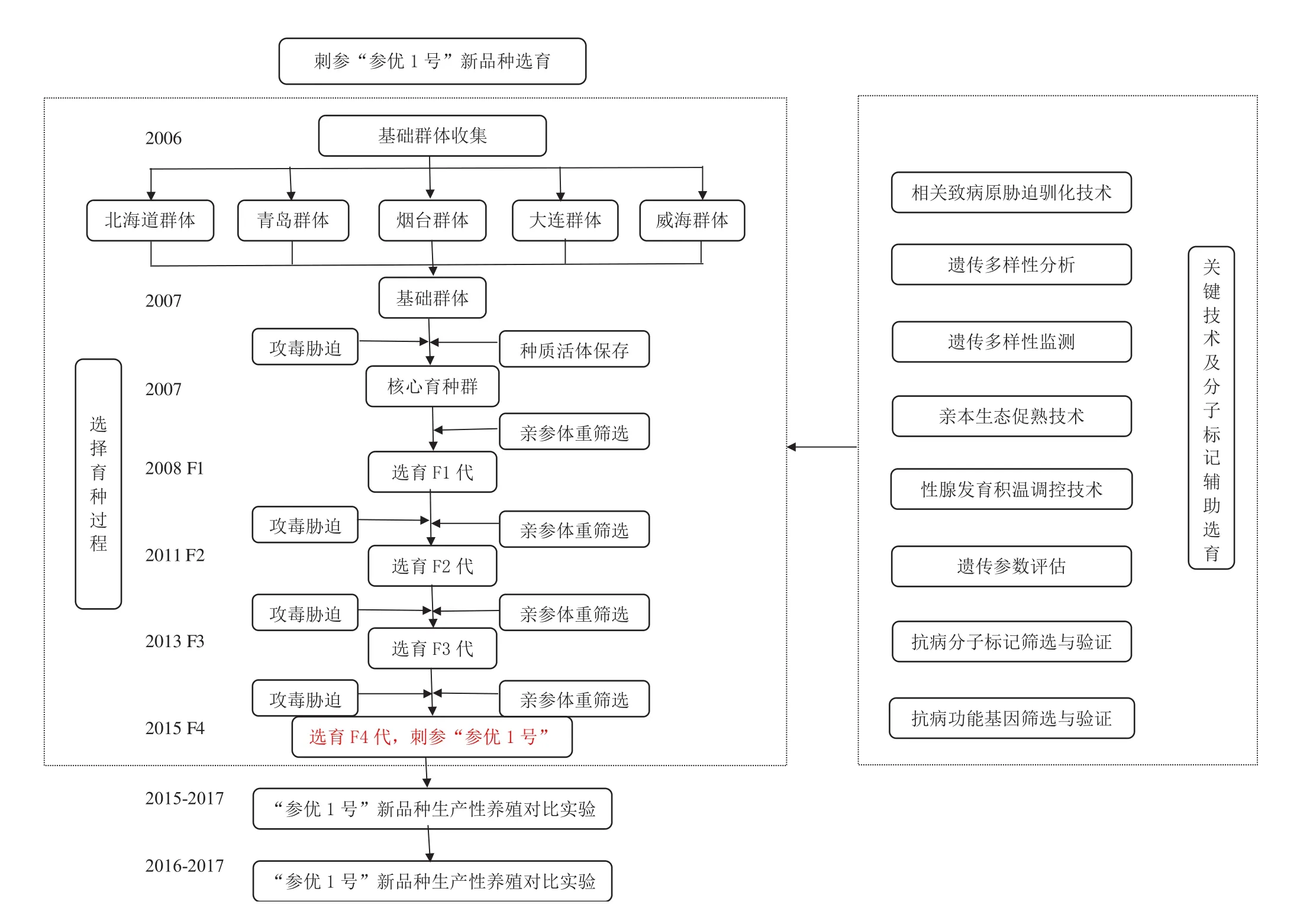

图1 刺参“参优1号”选育技术路线

(二)育种过程

1.亲本来源

收集大连、烟台、威海、青岛以及日本沿海刺参,共收集规格大于200g/头的刺参5050头,作为刺参“参优1号”的选育基础群体。

2.技术路线

刺参“参优1号”选育的总体策略是以抗灿烂弧菌侵染能力和生长速度作为选育性状,利用群体选育方法构建刺参抗逆选育系,采用致病原半致死浓度(LD50)胁迫驯化技术、刺参亲本生态促熟技术、性腺发育积温控制技术、选育遗传参数评估以及选育世代遗传多样性监测等多项关键技术,对每代群体进行胁迫和选择,实行群体定向、累代闭锁繁育,同时评估其在池塘养殖过程中的优势性状,并通过多代连续选育形成性状稳定的新品种,详见图1。

3.培育过程

2006年~2007年:收集我国刺参主要分布区大连、烟台、威海、青岛以及日本沿海刺参,共收集规格大于200g/头的刺参5050头,作为刺参“参优1号”的选育基础群体。

2007年~2008年:自基础群体中挑选规格大于300g/头的刺参1987头,采用前期通过实验获得的刺参腐皮综合征(也称化皮病)致病原—灿烂弧菌24h半数致死浓度1.5×106CFU/mL(LD50)对5个群体亲本进行连续胁迫24h后解除胁迫,并进行30d的养殖观察,淘汰攻毒后出现化皮症状的个体,对未发病的976头个体混群后进行留种,组建核心育种群体,经PCR探针检测无灿烂弧菌携带后投放到室外池塘进行养殖和成熟培育。

2008年~2011年:F1代群体选育,自核心育种群中选取性腺成熟的734头刺参作为繁育亲本,培育F1代选育苗种。6月龄刺参F1代苗种病原菌胁迫后成活率比对照组提高2.41%,收获时平均体重增长率比对照组提高14.38%,养殖成活率提高6.26%。

2011年~2013年:F2代群体选育,对6月龄F1代苗种进行灿烂弧菌攻毒侵染胁迫,筛选健康存活个体作为刺参F2代亲本进行培育。2011年5月以体重为选择指标筛选自然成熟的F1代个体为亲本进行F2代苗种培育,留种率为1.24%,选择强度为2.578。6月龄刺参F2代苗种病原菌胁迫后成活率比对照组提高9.92%,收获时选育群体的平均体重增长率比对照组提高28.71%,成活率提高28.22%。

2013年~2015年:进行F3代群体选育,按照F2代的选育策略,以体重为选择指标从F2代养殖池塘中筛选大规格刺参进行冬季生态促熟培育,于2013年3月进行F3代选育苗种的培育,F3代的留种率为1.67%,选择强度分别为2.415。6月龄刺参F3代苗种病原菌胁迫后成活率比对照组提高11.17%,收获时选育群体的平均体重增长率比对照组提高27.86%,成活率提高7.78%。

2015年~2017年:进行F4代群体选育,按照F3代的选育策略和亲参培育方法,于2015年3月进行F4代选育苗种的培育,F4代的留种率为2.51%,选择强度分别为2.341。6月龄的刺参F4代苗种病原菌胁迫后成活率比对照组提高11.38%,收获时选育群体的平均体重增长率比对照组提高38.75%,养殖成活率提高25.62%。

表1 刺参“参优1号”苗种与未选育苗种攻毒胁迫后成活率比较

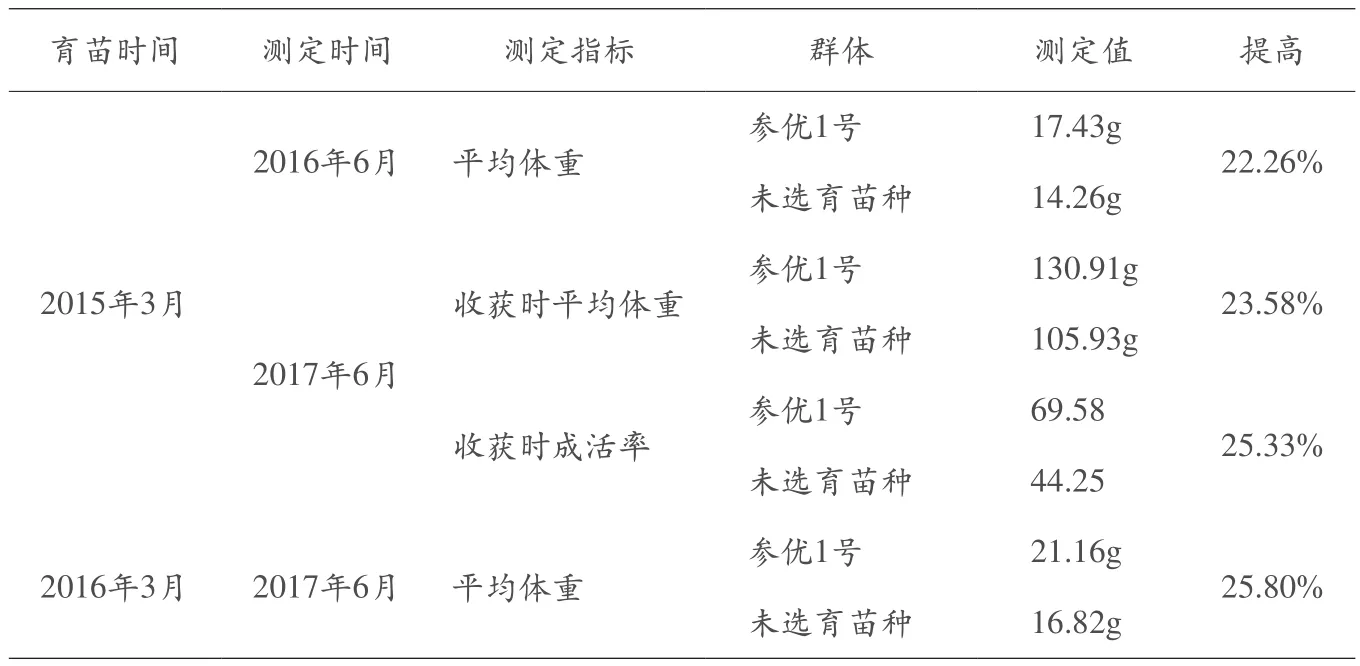

表2 刺参“参优1号”苗种与未选育苗种生产性对比养殖试验结果

至2015年经过连续4代群体选育,形成了特征明显、性状稳定的刺参新品种,命名为刺参“参优1号”。

(三)品种特性和中试情况

1.品种特性

刺参“参优1号”的外部特征在选育过程中未出现明显改变,参体呈圆筒状,两端稍细,背部隆起,肉刺坚挺,具有4排~6排不规则排列的圆锥形疣足。口偏于腹面,周围生有20个楯状触手,肛门偏于背面。体色黄褐、棕褐或绿褐色,部分个体疣足周围有黑色斑点。

2.优良性状

(1)抗灿烂弧菌能力强。在6月龄时灿烂弧菌侵染后成活率提高11.68%,可显著提高抗化皮病的能力。

(2)生长速度快。池塘养殖收获时其平均体重提高38.75%,可显著提高刺参的产量和经济效益。

(3)成活率高。池塘养殖收获时成活率提高23%以上。

3.中试情况

为评估刺参“参优1号”新品种的生产性状,2015年~2017年在青岛西海岸海洋渔业科技开发有限公司的苗种扩繁车间和养殖池塘对2015年3月和2016年3月所繁育的两批次苗种进行了“参优1号”新品种连续两年生产性对比养殖实验。对照组为未选育苗种,苗种繁育方式均为升温育苗。

(1)抗灿烂弧菌侵染力比较:分别在2015年11月份和2016年11月份对两批次6月龄苗种进行攻毒胁迫,攻毒的病原菌为刺参重大疾病“腐皮综合征”的致病菌—灿烂弧菌(Vibrio splendidus),浸浴浓度为灿烂弧菌对刺参的半致死浓度——1.5×106CFU/mL,集中浸浴24h后恢复正常养殖条件,统计胁迫后的成活率。由两批刺参“参优1号”苗种的灿烂弧菌攻毒侵染存活率统计结果(表1)可以看出,两批次“参优1号”苗种的攻毒侵染后成活率分别为51.92%和53.68%,分别较未选育组(对照组)提高11.38%和12.56%,“参优1号”刺参攻毒侵染后的平均成活率为52.80%。

(2)生长性状及成活率比较:2015年~2017年进行第一批次生产性对比试验。刺参“参优1号”苗种选择6个标准化养殖池塘(共240亩),对照苗种选择3个刺参标准化养殖池塘(共120亩)。在2016年6月(15月龄)时自养殖池塘中抽取养殖个体进行体重测定,计算体重平均值,并比较其与未选育组的差异。在2017年6月(27月龄)进行清池收获,测定体重平均值并统计养殖成活率,比较其与对照组的差异。2016年~2017年进行第二批次生产性对比试验,刺参“参优1号”苗种选择5个标准化养殖池塘(共200亩),对照苗种选择3个刺参标准化养殖池塘(共120亩),在2017年6月(15月龄)时自养殖池塘中抽取养殖个体进行体重测定,计算体重平均值,并比较其与对照组的差异。

各个试验池塘连续两年生产性对比养殖试验结果见表2。由“参优1号”苗种与未选育组对比养殖的统计结果可以看出,相同养殖条件下,2015年3月所繁育的第一批苗种经过15个月的养殖,2016年6月“参优1号”刺参体重较对照组苗种提高22.26%,经过27个月的养殖,截止到2017年6月收获时,“参优1号”刺参体重较对照组提高23.58%,成活率提高25.33%。2016年3月所繁育的第二批苗种经过15个月的养殖,2017年6月“参优1号”刺参体重较对照组苗种提高25.80%。

二、人工繁殖技术

(一)亲本选择与培育

1.亲本来源

刺参“参优1号”亲本保存在特定的良种场,是经过选育的性状优良、遗传稳定、适合扩繁推广的群体。用于生产的刺参“参优1号”亲本要求个体重量在300g以上。

2.亲参培育

(1)培育方式:采取常温育苗的亲参培育方式,主要是生态露天池塘养殖,养殖到5月份,性腺发育良好时将亲参转移到室内水泥池中蓄养,池塘养殖的密度一般在2头/m2~3头/m2,水泥池蓄养的密度一般在20头/m2~25头/m2。采取升温育苗的亲参培育方式是生态促熟车间养殖,即11月份将大于200g的亲参转移到生态促熟车间进行成熟培育,养殖密度一般在3头/m2~4头/m2,翌年3月份性腺发育良好时直接进入产卵池孵化。

(2)亲参管理:池塘养殖过程中大潮期换水,每天换水量为1/5~1/4。生态促熟车间每天换水一次,换水量为1/4~1/3。亲参培育过程中经常观测刺参的活力、摄食、健康状况,并抽检测定亲参的性腺指数。性腺成熟后注意观察亲参的活动状况和精卵排放情况,以安排苗种繁育生产。

(二)人工繁殖

将选择好的亲参用清洁海水冲洗后,用消毒剂对亲参体表的细菌和猛水蚤进行杀除。将处理后的亲参放入产卵池中进行产卵,产卵前一般采用阴干刺激的方式诱导精卵排放。

一般雄性先爬到池壁进行排精,呈白色烟雾状,雄性排精后雌性开始排卵,精卵在养殖池中自然受精。产卵结束后,停止充气,将亲参从产卵池中捞出,待受精卵沉于池底后,采用虹吸的方法用260目的网箱过滤,将上层池水排出1/2~3/4,然后再加满海水,待受精卵沉底后,再用上述方法进行洗卵,一般重复3次~4次。洗卵结束后,持续充气,直至浮游幼体孵出。然后,利用拖网选择法或虹吸法进行选优,将收集的健康浮游幼体进行布池。

(三)苗种培育

1.浮游幼体培育

(1)培育密度:一般浮游幼体的布池密度为0.2个/mL~0.5个/mL。

(2)投饵:受精卵发育至耳状幼体后,即可投喂,主要以盐藻、牟氏角毛藻、三角褐指藻、小新月菱形藻、骨条藻等单胞藻类2种~3种混合液为主,辅以海洋酵母、面包酵母、藻粉等代用饵料。

(3)换水:优选分池后可在培育池加入60cm的水,前3天内逐渐把水加满,然后每日用200目网箱换水1次~2次,每次换水量1/5~1/3。随着幼体的发育成长和投饵量的增加,换水量逐步加大。

(4)日常监测:及时、定时地检测幼体发育、摄食情况和水质状况,每天镜检2次以上,记录幼体形态变化、活动力、摄食、生长发育及健康等情况。

(5)附苗板投放:刺参幼体发育到大耳后期,水体中出现10%~20%的樽形幼体时投放附苗板。附苗板以聚乙烯波纹板组合筐为主。

2.稚幼参培育

(1)密度:稚参培育密度一般不高于0.2头/cm2。

(2)饵料种类:饵料以底栖硅藻、鼠尾藻滤液、海参粉末饲料和海泥为主。

(3)饵料投喂量:饵料投喂量根据稚参的摄食情况而定。通过肉眼观察附苗板上饵料的剩余量和摄食半径以及通过显微镜观察稚参消化道内饵料的充盈度来判断投饵量是否适宜。

(4)饵料投喂:一般投喂2次/天,早、晚各一次。

(5)换水:每日换水1/4~1/2。

(6)倒池:投放附苗板10d~20d后,需要进行倒池一次。具体倒池时间根据附苗板上清洁程度、参苗状态和敌害生物数量来确定。

三、健康养殖技术

(一)养殖模式和配套技术

养殖海区选择在水质良好、无污染、无淡水注入的海域。适宜的水温为5℃~25℃,适宜的盐度为20~33,溶解氧≥5mg/L,pH7.8~8.4。主要养殖模式为池塘养殖和南方吊笼养殖。

1.池塘养殖

(1)池塘整理:新建池塘应对池底和池坝进行平整,通过自然纳潮或者泵取海水浸泡2次,每次3d~5d,沉实池底土壤,之后将水排尽,曝晒一周。旧池塘在参苗放养前要将原池水放干,彻底清淤、平整,修护池坝,对池底和石块、瓦片等参礁反复冲洗,并封闸暴晒至池底干裂。

(2)池塘消毒:在放苗前30d~45d,池塘进水淹没池底和参礁,准备消毒处理,消毒剂选择生石灰900kg/hm2~1800kg/hm2或者漂白粉(含有效氯30%)15g/m³~30g/m³,全池泼洒,浸泡池塘2d~3d后排干池水,再进入海水浸泡2d~3d,将水排出,重复进排水1次~2次。

(3)参礁设置:池塘要投放一定数量的参礁,参礁以瓦片等硬质附着基为主。

(4)苗种投放:放苗分为春、秋两季,秋季放养当年3月份繁育的8月龄刺参,春季放养经过冬季车间养殖的大规格12月龄刺参。水温在10℃~17℃时投放较为适宜,盐度25~34,溶氧≥5.0mg/L,水温差要小于2℃,盐度差要小于2。放苗应选择风浪较小的天气,阴天可以放苗,雨天则不应放苗。苗种的投放密度由环境条件、苗种规格、参礁数量、换水频度、是否投饵、计划产量等因素决定,秋季11月份首次投放同一规格苗种(500头/kg~800头/kg)6000头/亩,春季4月份首次投放同一规格苗种(100头/kg~150头/kg)4000头/亩。养殖后期根据池塘刺参存量进行苗种的补放。

(5)饵料投喂:将川蔓藻、鼠尾藻、海带等加工成藻粉,制成配合饵料投喂,或直接使用海参专用人工配合饲料。刺参摄食季节(3月~6月、10月~12月),根据刺参的规格及摄食量确定饵料的投喂量,一般日投喂量为刺参体重的1%~2%,7d~10d投喂一次,避免过量投喂。海参夏眠或冬眠后,停止投喂饵料。

(6)日常管理

池塘透明度保持60cm~80cm,春、秋季水位在1.2m~1.5m,进入夏眠和冬眠后,应保持水位在1.5m以上。汛期前在蓄水池内注满养殖用水,同时养殖池塘内保持高水位;降水较多时及时排出表层淡水,严防池塘盐度骤降。

坚持早、晚巡池,检查堤坝、闸门、防逃网等设施设备的安全情况。定期观察刺参的活动、摄食、生长及健康情况,定期监测水温、盐度、溶解氧、水深、透明度等指标,并做好记录。

2.南方吊笼养殖

(1)养殖设施:浮筏吊笼养殖系统由浮桶、筏架(木板)、竹竿、橛缆、橛子、吊绳、养殖笼等组成。橛缆和橛子固定整个筏架,养殖笼通过吊绳悬系在筏架的竹竿上,并通过浮桶浮力悬浮于水面之上。养殖笼通常由5层~6层养殖箱组成,养殖箱的规格为40cm×30cm×12cm;吊养水深2.5m~8m,笼间隔40cm~70cm,每亩水面悬挂养殖笼1500串~2500串。

(2)吊笼消毒:放到海域前5d~10d对养殖吊笼进行清洗,并利用漂白粉(含有效氯30%)15g/m³~30g/m³浸泡1d~2d,冲洗后再用海水浸泡2d~3d。

(3)苗种投放时间:放苗时间一般在11月上、中旬温度适宜的时间进行。

(4)苗种投放规格和密度:苗种投放规格为20头/kg~30头/kg。放养密度为5头/层~6头/层,即每笼约30头~36头,根据刺参的生长速度、吊笼的附着物多少以及水质情况等因素适当调整密度。

(5)饵料投喂:以海带、鼠尾藻、江蓠为主要原料,将海带等藻类经发酵浸泡后直接投喂,也可投喂刺参吊笼专用饲料。投喂量和投喂次数根据实际摄食情况及时调整,一般2d~3d投喂一次。

(6)日常管理:坚持经常巡视检查,发现吊笼堵塞严重或破损时更换吊笼。刺参养殖1个~2个月后,根据刺参的生长情况进行分苗。定期观察刺参的活动、摄食、生长及健康情况,定期监测水温、盐度、溶解氧、pH、透明度等指标,并做好记录。

(二)主要病害防治方法

1.腐皮综合征

该病主要致病原为灿烂弧菌(Vibrio splendidus)等。稚参培育、保苗期幼参和养成期刺参均可被感染发病,初冬11月份到翌年4月初是该病的高发期。该病以预防为主,主要的预防措施包括:投放苗种的密度适宜,保持良好的水质和底质环境;采取“冬病秋治”策略,入冬前后定期施用底质改良剂氧化池底有机物,改善刺参栖息环境;饵料中定期添加穿心莲、金银花、黄芩等中草药进行预防处理;治疗时建议使用头孢噻肟钠浸浴或口服治疗。

2.肠炎病

该病是刺参育苗早期、保苗期、养成期较常见的疾病,其致病原为哈维氏弧菌(Vibrio harveyi)等。主要防治措施包括:苗种培育密度不宜过高,定期倒池、分苗,并剔除不良个体。饵料不卫生或蛋白含量过高是导致肠炎的重要原因,选择优质饵料,进行有效发酵或臭氧消毒后进行投喂,蛋白含量在15%~17%之间为佳;饵料中定期添加有益菌剂或者添加黄芩、五倍子等中草药,调控肠道菌群;经常观察刺参活动状态、摄食与粪便情况、测量生长速度等指标,一旦发现早期症状,及时药浴或口服投喂氟苯尼考治疗。

四、育种和种苗供应单位

(一)育种单位

1.中国水产科学研究院黄海水产研究所

地址和邮编:山东省青岛市南京路106号,266071

联系人:王印庚

电话:13969877169

2.青岛瑞滋海珍品发展有限公司

地址和邮编:山东省青岛市黄岛西海岸新区琅琊镇刘家崖下村,266408

联系人:范瑞用

电话:13791918333

(二)种苗供应单位

青岛瑞滋海珍品发展有限公司

地址和邮编:山东省青岛市黄岛西海岸新区琅琊镇刘家崖下村,266408

联系人:范瑞用

电话:13791918333

(三)编写人员名单

王印庚,廖梅杰,李彬,范瑞用,荣小军,张正,陈贵平