文化遗产的适应性管理

(日本)菅丰(Suga Yutaka)著 张晨译

【内容提要】如今,文化遗产管理不仅给文化遗产本身带来了冲击,还影响着文化遗产所在的社会及与其相关的人群。文化遗产管理在保护文化遗产的同时,也会时不时给文化遗产造成威胁。文化遗产管理充满着不确定性,处于不稳定的状态。为了改善这一状况,我们需要使用“适应性管理”这种有效的管理方法。这种方法在自然资源管理論中已被长期讨论,它也可以被应用于文化遗产管理中,使其能够健全、有效地实施。然而,文化遗产的适应性管理并非易事,往往不能按照理想的状态进行。为了提高它的实效性,我们需要把“生活文化主义”的基本思想融入文化遗产的适应性管理中,在此基础之上设计文化遗产的管理体系。

【关键词】适应性管理 文化遗产 生活文化主义 不确定性 复杂性

引言:文化遗产时代的到来

具有历史性、艺术性、稀缺性的珍贵文化,自古以来就被称为“财产(property)”[1][2][3]。例如,被视为世界先驱的日本文化保护政策、保护法律中,《文化财产保护法》(1950年施行)名称里就用了“财产”两字的。把“文化”视作“财产”的想法,或是将其表述为“财产”的情况,并不仅局限于日本。联合国教科文组织(UNESCO)主导的《武力冲突时文化财产保护公约》(Conventionfor the Protection of Cultural Property in theEvent of Armed Conflict,缔结于1954年)、《关于禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法的公约》(Conventionon the Means of Prohibiting and Preventingthe Illicit Import, Export and Transfer ofOwnership of Cultural Property,缔结于1 970年)等全球性的文化政策,也使用了“财产”这个词,可见这种表述是世界性的趋势。

然而,将文化表述为“财产”的情况,自20世纪70年代以后,在政策上发生了很大的转变。原本作为“财产”的文化,改由“遗产(heritage)”这一新的核心概念来加以描述。以UNESCO在1972年缔结《世界文化遗产及自然遗产保护公约》(ConventionConcerning the Protection of the WorldCultural and Natural Heritage)为契机,“财产”被置换为“遗产”这一表述,扩散到全世界。于是,体现货币价值及交换行为价值的“财产”这一概念,转变成为体现从过去流传到现在,并将从现在传承向未来的事物价值的“遗产”这一概念。

在这之后的1992年,UNESCO启动了名为“世界的记忆(Memory of the World)”的计划。此计划把以往被当作“历史记录物(historical documents)”的东西,重新定位为“记录遗产(documentary heritage)”。这是以“遗产”这一核心概念重新把握历史文献的新战略,UNESCO试图通过这一战略重拾历史文献的价值,并发掘其新的价值,开创理解历史文献价值的新局面,并与濒危历史文献的保全与使用相结合。

此外,2001年UNESCO通过了《世界文化多样性宣言》(UNESCO UniversalDeclaration on Cultural Diversity) ,

并 宣布了第一批“人类口承及非物质遗产杰作”(Masterpieces of the Oral and IntangibleHeritage of Humanity)。而2003年《非物质文化遗产保护公约》(Convention for theSafeguarding oflntangible Cultural Heritage)的缔结等,标志着“遗产”这一核心概念的框架已扩大到非物质文化的范畴。[4]

围绕“遗产”开展的多方面、一系列的全球政治活动,不仅对世界各国的政治、经济、社会、文化,而且对地方社会及当地人的生活产生了巨大的影响。[5]说如今已进入“文化遗产”[6]的时代也不为过。[7]在“文化遗产”时代之前的“文化财产”时代,其管理政策的重点是对优秀艺术品、遗物、建筑物等实物的保护,与之相对,到了“文化遗产”时代,在文化保护的名义下,不仅对文化本身,还对文化赖以生存的社会进行了政策上的介入,如此一来文化政策对社会和人们的生活产生了前所未有的影响。特别是在现代社会,文化被视为资源,对文化的管理,即“文化资源管理(cultural resourcesmanagement: CRM)”十分活跃,作为其中一部分的“文化遗产管理(cultural heritagemanagement: CHM)”也在积极开展。如今文化遗产管理不仅仅触及到文化遗产本身,还对与文化遗产相关的社会和人群产生强烈冲击。不过带有讽刺意味的是,“文化遗产管理”保护文化遗产的同时,有时也会成为威胁到文化遗产的存在。从这点来看,这是“文化财产”时代所没有的、却是“文化遗产”时代的显著特征。

本文就现代有效的文化遗产管理方法进行思考。具体来说就是,对自然资源管理论领域长期被讨论的资源管理方法——适应性管理进行解说,论述其应用于文化遗产管理的可能性,并从生活文化主义的观点展开,探讨有助于文化遗产管理健全化的可能性。

一、生活文化主义

通过世界各国施行的文化遗产管理,承载地方文化遗产的社区、群体或是个人是否获得幸福了呢?这个问题,是民俗学和文化遗产管理研究领域必须始终关注的、最重要的课题。

文化遗产管理研究的初始阶段,主要关注点不是承载文化遗产的人,而是文化遗产本身。例如关于观光和文化遗产保护的关系的研究,其研究的重点是观光事业会对文化遗产产生多大影响这一问题。[8][9][1 0]也就是说,研究的中心课题是文化遗产该如何保全、或是如何活用。但是,近年来,涌现出大量新视角的研究,这些研究旨在重新审视文化遗产管理对于当地文化遗产持有人而言的意义。[11][12][1 3]研究的焦点从“文化”逐渐转向了“人”。

这其中,有基于“生活文化主义”来研究文化遗产管理之道的。[14]所谓“生活文化主义”,是从文化持有人的生活现场出发对文化问题进行分析、探求解决之道的立场,它要求尊重当地人(而不是地域外部人士)的思维规律和方式,尊重形成这一规律的过程,尊重当地的价值观。生活文化主义指导下的研究和社会实践,不是为学者进行的,也不是为政府等公共部门进行的,而是为了在该地方生活、并长期承载文化的“人”进行的。这是把文化传承人的文化管理权能放在首位的一种“温和的意识形态”。[15]

文化生活主义否认文化遗产具有先天的、本源上的价值。文化遗产不是最初就作为文化遗产存在的,而是被人们发掘出特定的价值才得以成为文化遗产的。这种价值是在与人的关联中产生的。从生活文化主义的立场来看,文化遗产本身没有价值,其价值是通过某种文化与人的关联而被赋予的。如果某种文化是能给传承人带来幸福的资源的话,就会产生作为文化资源的价值,这种文化资源肩负历史性、继承性时,就产生了文化遗产的价值,文化遗产在经济、社会和精神等各个层面又具有有益于人们幸福的资源价值。

立足于生活文化主义来考虑,当地承载文化遗产的社区、集团或者个人,他们对地方文化遗产最熟悉、与它们的生成和保护关系最密切、对它们也最有感情,是文化遗产管理的最重要的当事人。因此保护和活用文化的时候,必须要把当地民众的知识、思维方式、价值观和利害作为最重要项目予以尊重。

在以往的文化遗产管理和制度中,也有一定程度上类似于生活文化主义观点的考量。例如,2015年UNESCO政府间委员会上通过了《保护非物质文化遗产的伦理原则>的决议,决议的第一项中如此记述“社区、群体或有关个人( communities,groups and,where applicable,individuals)应在保护其自身非物质文化遗产中发挥首要作用(primaryrole)”,这体现出对保护非物质文化遗产的社区、群体或有关个人的保护行动的尊重。但是反过来说,这说明在伦理原则中非得添加此项内容不可,也就是说,在以往的非物质文化遗产保护具体的活动现场,存在不少不尊重当地社区、群体或有关个人的情况。

文化遗产管理把当地人卷入其中,所以目前有时会成为搅乱地方社会及人与人之间关系的因素。有时表面上看文化遗产得以保护,实际上人们的生活却因而出现了混乱。

二、文化遗产管理的复杂性和不确定性

文化遗产管理的现场,充斥着“复杂性”和“不确定性”。“复杂性”指的是,产生或是决定某种状况的要素过多而导致出现各方面的交错纠缠,结果引发面对这种状况时人们的认识和评价也是错综复杂、各执一词的状况。而“不确定性”指的是无法通过经验来预测的不确定状况,它与表示能够从过去经验和信息数据对将来进行一定程度上的预测的“风险(risk)”有所不同。

我们首先得认识到,在充满复杂性和不确定性的文化遗产管理的现场,要严密且完全把握其实际状况变化几乎是不可能的。随着文化遗产政策和社会实践的长期持续进行,相关地区的社区内外状况也在发生变化。文化遗产管理在社区内部不仅给文化带来变化,也给内部的经济、生活状况、人际关系等错综复杂的状况带来变化。

这些变化有的在事先预想范围内,有的无法预测、超出预想。而且变化的结果和文化遗产管理实施前相比,有可能给当地居民带来某些改善,也可能会导致恶化。关于文化遗产管理的利益相关者的策划、规划和预想,在施行文化遗产管理的过程中有时会与预期背道而驰,发生预料不到的情况。文化遗产管理有可能对当地社会产生各种各样的影响,这些影响难以事先预料,管理的结果充满不确定性。民俗学者等积极从事文化遗产管理的专家们必须对此有充分的认识。

认识到了文化遗产管理的复杂性和不确定性,那么在其实践中就必须要考虑到这些特性来设计文化遗产的管理方法。“适应性管理(adaptive management)”就是应对这种复杂性不确定性的管理方法。

“适应性管理”本来是在保全生态学和资源管理论中、特别对是水产物和野生动物等自然资源进行管理的探索中设计出来的方法,由加拿大著名生态学者克劳福德·霍林(Crawford S.Holling)提出,后来在水产资源管理中得以应用。[16]适应性管理是针对将来状况变化具有不确定性的对象进行管理的有效方法。

例如,如今日本经常会出现被称为“兽害”的社会问题:在山里随着人口减少,猴子、熊和鹿等野生动物在人类的生活领域出没、伤害人类。解决这个问题最简单而有效的方法就是驱除害兽,但是从生物多样性的观点看必须避免使它们灭绝。换言之,必须控制它们的个体数在适当数量,既不对人类造成伤害,又保证动物自身的安定存续。但是,究竟要驱除多少动物、达到安定的个体数是多少,准确的数字是无法依据生态学和动物行动学在桌面上算出来的。而且随着自然环境的变化动物数量每年也在发生变化。应对这样的不确定的管理,适应性管理十分有效。为了应对保护野生动物和维持人类生活这种二者有时会发生利益冲突的困难状况,很有必要采用灵活的管理方法。

适应性管理现在应用于国家间及世界各国内部的野生动植物的保全、开发时的环境保全、自然资源的持续利用和管理等方面。不僅在自然资源管理上,在包括文化遗产在内的文化资源管理上,它也能提供诸多有益的启示。但是在文化资源管理领域,适应性管理目前还没有被充分探讨。

三、文化遗产的适应性管理

首先,介绍一个与自然资源的适应性管理相关的简单定义。

“适应性管理,是基于未实证的前提实施管理计划,通过持续监控不断检验前提的妥当性,并按照状态变化调整策略,来降低管理失败风险的管理方法。”[17]

以这个定义为蓝本, (笔者)将文化遗产的适应性管理定义如下:

“文化遗产的适应性管理,是基于未实证的前提实施文化遗产的管理计划,通过持续监控不断检验前提的妥当性,并按照状态变化调整文化遗产管理的策略,来降低管理失败风险的文化遗产管理方法。”

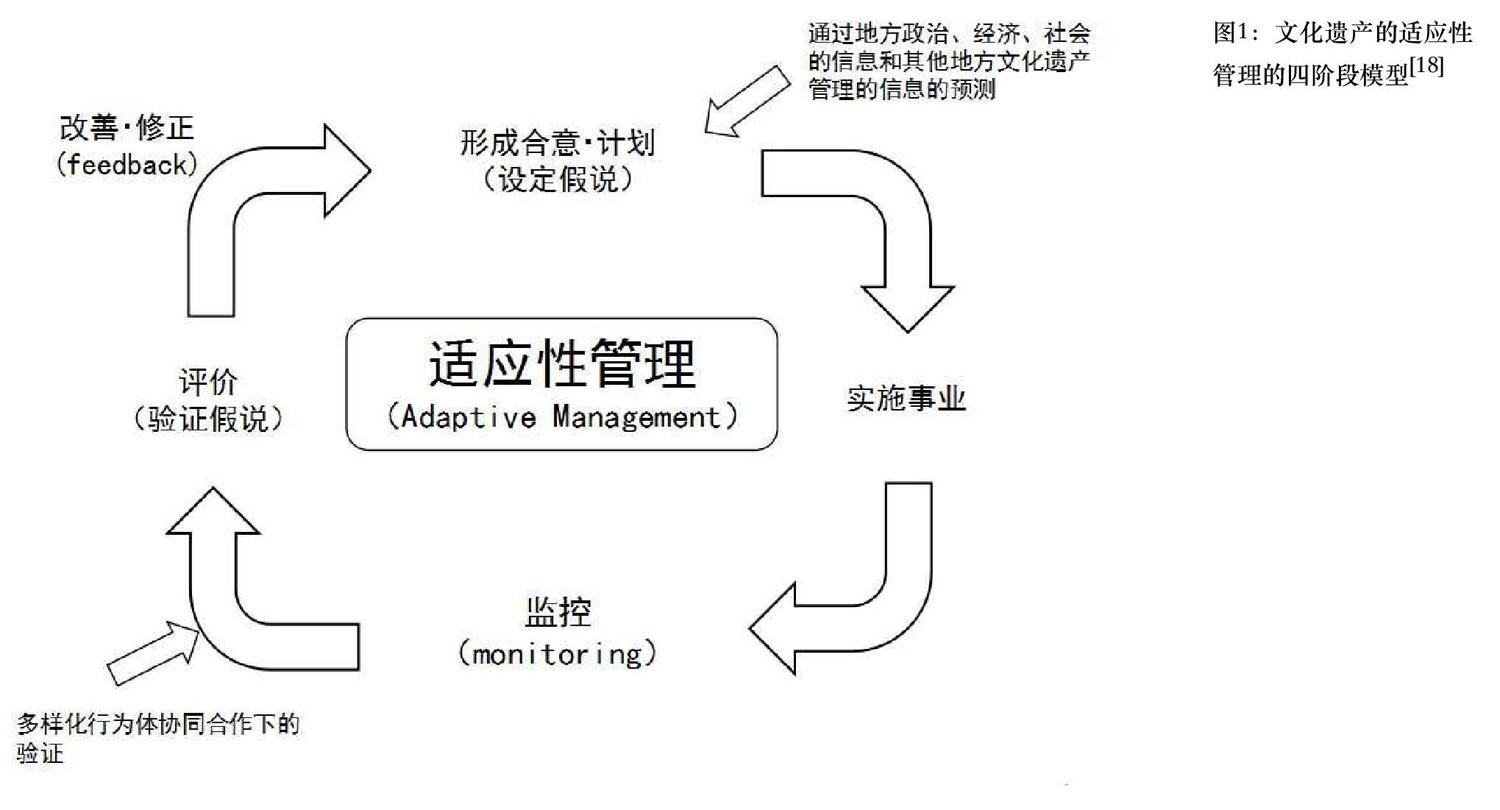

文化遗产的适应性管理中最重要的是,通过文化遗产所在地方特有的历史因素、与文化遗产相关的地方内外社会、经济、政治等的变动,来设想會发生哪些最初的文化遗产管理计划中未曾想到的状况。换言之,把将来可能会发生不确定状况这一点,预先在文化遗产管理系统里考虑进去,是非常重要的。文化遗产的适应性管理中,考虑到文化遗产管理的不确定性,需首先设计作为假说的计划,接着设定目标,再按照计划实施管理事业。而且不是说事业开展了就完事了,接下来要监控目标的达成度和计划的实施状况,将检验结果反馈到最初的计划中加以改善,阶段式、圆环式地持续下去。通过这个圆环式的构造,把本来的计划向更具效果、问题更少的计划慢慢修正和改善。因此在理想状况下,其构造会形成慢慢地向更好的状态螺旋式上升的流程。

进一步说,适应性管理具有基于多样主体所达成的共识,共同将一系列螺旋式的管理过程灵活地持续下去的特征。围绕文化遗产,我们可以设想到形形色色的利益相关者( stakeholder):文化遗产的所有者、持有人、传承者等当地居民自不必说,实际开展文化遗产管理工作的政府和外界团体、研究文化遗产的专家学者、关注文化遗产的NPO、NGO等市民团体、活用文化遗产的企业等也可以想见。在适应性管理的理想状况中,这些多样的主体享有平等的权利,协同合作。

但是,站在生活文化主义这一思想观念的角度来看的话,将一直在保护文化遗产的当地居民看作是文化遗产管理的利益相关者的核心主体是很有必要的。他们的权利和想法最应该受到尊重。如上文所述,不仅对文化,还对文化传承人所属的社会、生活世界积极介入的文化遗产管理,必须优先考虑文化传承人的幸福。若没有这样的考虑,将来很可能要受到文化传承人们的怨言和异议。

不过,作为文化遗产管理主体的传承人,不是那么容易就能明确划分出来的。我们不能以外部的标准随意判断当地居民中的文化传承人是否具有正当性(legitimacy)。也就是说,我们需事先注意到在我们挑选当地居民作为文化传承人时的困难性和危险性,进行适应性管理。当地居民中被选作文化传承人和未被选上者之间的隔断,会导致不仅在文化遗产管理方面,在当地的日常生活中也出现龃龉。

然而与之相对的,我们还需要事先注意到另一种危险性:尽管原本按地区内部标准对文化传承人是否具有正当性已有判断,但我们又按外部评判标准选出具有不同正当性的文化传承人并混为一谈。原本在当地居民内部不被看作是文化传承人的人,却成为文化遗产管理中的文化传承人,这将成为诱发地区内部矛盾冲突的重要原因。为了避免这样的情况发生,在文化遗产的适应性管理的初始阶段,必须把握文化遗产所属地区的政治、经济、社会和文化方面的整体状况,进行周密的信息收集和分析。那么这时,就需要能基于细致的田野调查进行信息收集和分析的民俗学者的见解和参与。

四、文化遗产的适应性管理的四个阶段

下面就文化遗产的适应性管理的各个阶段和构造进行详细说明。文化遗产的适应性管理可以分为四个阶段(图1)。

首先第一阶段,是拟定作为假说的文化遗产的计划并形成合意的阶段。在此我们首先得认识到,计划说到底只是假说,其本身是可以进行修正的。一般来说政策在立案后,就要按照规定路线行进,是难以变更的,但将其视作假说,就能够减少为应对突发事态而变更计划时的抵抗情绪。不过虽说是可以修正的假说,也绝不是单纯的纸上谈兵。我们需要事先好好收集能把握文化遗产所属地区的政治、经济、社会和文化方面的整体状况的详细信息并加以分析,还需收集、分析和学习其他地区文化遗产管理中产生的各种问题的事例,将这些结果反映到计划上。就是说,防备不确定性、尽可能地制定最适当最好的计划是很重要的。

在立案阶段,我们首先应设定目标:为了什么、为了谁进行作为文化资源的文化遗产的管理?以及,进行多大程度的管理?该怎样实施管理?我们有必要在最初明确设定这些目标,并形成利益相关者之间的合意。在文化遗产管理中可以设定各种各样具体的目标:如保存( preservation)文化遗产这样一目了然的目标,包含有复兴( revitalization)内涵的保护(safeguarding)的目标,以及积极将文化遗产客体化并活用的地方开发的目标、通过文化遗产象征化强化地方认同感(有时是强化民族认同)的目标等应用性目标。

这些目标,在开始进行文化遗产管理之前,有必要向文化遗产利益相关者明确说明,达成合意获得共同理解。在适应性管理中,第一阶段的计划立案和信息收集分析,必须向多样化行为体公开[19]。适应性管理中,专家有说明责任( accountability),信息的收集和分析则不应只由专家承担,而应该向利益相关者开放,共同合作完成。此时面向一般公众的信息公开、多样化行为体间的信息共有成为前提,在利益相关者间有必要基于信息充分讨论后形成合意。信息的透明性和合意形成的协作性,不止在第一阶段,之后的各个阶段也都必须坚持。可以说这是适应性管理中必不可少的项目。

文化遗产管理的推进者们必须注意到,无论计划是好是坏、是对是错,倘若利益相关者感到没有获得必要的信息,或是感到信息即使传达了也不清楚,或是误解成没有传达的话,就很有可能反对计划、对计划冷眼相看。对计划的不信任感可能会导致将来地区内部在感情上的抵触、引发摩擦,我们应充分注意这一点。

总而言之,在第一阶段必须尽可能地采取相应措施来防备不确定性。

第二阶段是事业的具体实施阶段。

此阶段遵循第一阶段谨慎设定的目标,围绕文化遗产开展各种活动。由于目标明确,所以为作为文化资源的文化遗产而采用的各种方法也变得明晰。就非物质文化遗产来说,《保护非物质文化遗产公约》第二条提到:“确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、传承(特别是通过正规和非正规教育)和振兴”,可以采取多样的措施,对于各种措施也可以采取多样的具体对策。在对策的选择和实施阶段,可以广泛参考其他地区已经实行了的措施、采取有效的对策加以应用。

结语:基于生活文化主义的适应性管理的必要性

以上我们主要进行了这样的论述:自然资源管理论中被长期研究的资源管理方法——适应性管理,可以应用于文化遗产管理中,而且这种方法能够使文化遗产管理更加有效地、健全地进行。文化遗产的适应性管理是圆环式的构造:第一阶段完成文化遗产管理的计划立案和合意形成,第二阶段具体实施事业,第三阶段实行监控,第四阶段按照状态变化改善管理、修正管理路线。这样的过程若持续进行,会使管理形成向更好的方向发展的螺旋式结构。适应性管理若运用得当,文化遗产管理会卓有成效,效果拔群,并且文化遗产给地方社会带来的不良影响也会降低。这样的文化遗产的适应性管理,虽然目前还没有普及,但我们已经看到了像欧洲的HerO之类的先例,可以期待,在今后世界各国的文化遗产管理的现场,它会得以应用。

然而,将文化遗产的适应性管理理想化地运用,不是那么简单的事情。现在尚处于实验阶段,今后在具体现场的实践研究必不可少。如果只是导入适应性管理的形式,而忽视了蕴含其中的理念,则会降低管理的有效性。不仅如此,形式化的文化遗产的适应性管理,还有可能被自上而下的文化遗产管理所利用。为了克服此类问题,我们必须设计一种将本文开头所述的“生活文化主义”的基本思想融入文化遗产的适应性管理之中的文化遗产管理系统。

(责任编辑:赵倩)

注释:

[1]七海のみ办子無形文化遗麈己法何加一工禾叉了の缌形文化遗麈毫新广二强祝点e解税亨为本[M],东京:彩流社,2012.

[2]营璺,跨越“错误的二元谕(mistaken dichotomy)”[J]民同文化谕埴,2014,2:20-23.

[3][7]营璺.中国に挡时为[遗麈]政策己现突己の相克一工禾スコ加ら[云统の担い手]まて[C]//铃木正崇.アツアの文化遗麈一遇去·现在·未来东京:废庶羲塾大学出版会,2015: 269-307

[4]“遗产”这一概念和表述,在联合国粮食及农业组织(FAO)认定的“世界重要农业遗产系统(GloballyImportant Agricultural Heritage Systems:略稱:GIAHS,始于2002年)”中也有被使用,可见它不仅活用于文化机构,还活用于各类机构的政策中。而且,各国受到影响也在各式各样的制度中使用这一概念和表述,“遗产”已经成为一般用词。

[5]菅璺.幻影化亨为無形文化遗麈[C]//饭田卓,文化遗産と生きる.京都:臨川害店,2017:68-96.

[6]本文中的“文化遗产”,用其广义概念,指的是人类从过去继承、到现在维持、为了后代的利益可以传承的物质及非物质文化产物。这个概念与UNESCO狭义上限定性地规定的世界文化遗产(物质)是不同的。当然,本文所使用的“文化遗产”,包括世界文化遗产。

[8] Berry,S. Conservation, capacity and cashflows-tourism and historicbuilding management[C]//In AV. Seaton. Tourism: State of the art. Chichester: Wiley,19 94:712 - 718

[9] Boniface,P Tourism culture[J]. Annals of TourismResearch, 1998, 25(3): 746 -749

[lO]Jansen-Verbeke, M. Tourismification and historicalcities[J]. Annals of Tourism Research, 1998, 25(3):739 -741.

[11] Noyes, D. The Judgment of Solomon: GlobalProtections for Tradition and the Problem of CommunityOwnership[J]. Cultural Analysis, 2006, 5:27-56

[12] Foster, M. D. The UNESCO Effect: Confidence,Defamiliarization, and Q New Element in the Discourseon a Japanese Island[J]. Journal of Folklore Research,2011, 48(1): 63-107.

[13] Foster, M. D.and Gilman,L UNESCO on theGround: Local Perspectives on Intangible CulturalHeritage[M]. Bloomington: Indiana University Press,2 015.

[14]菅豊.日本现代民俗学的“第三条路”一一文化保护政策、民俗学主义及公共民俗学[J].民俗研究,2011,2:5271

[15]译者注:意识形态(思想观念)具有多样性,与国家层面强大的意识形态相比,作者认为“生活文化主义”是一种小而柔和的意识形态。

[16] Holling, C.S. Adaptive Environmental Assessmentand Management[M]. Chinchester, USA: Wiley, 1978.

[17]松田裕之.生熊夕学入门一予防的顺心的管理[M]东京:共立出版,2008.

[18]矢原徼一,松田裕之,竹門康厷,西废淳.自然再生ハンドブツク[M].东京:地人害馆,2010.

[19]鹫谷いづみ.自然再生睛代の生物多檬性己乇二夕リンゲ[c]//鬻谷い巧办,鬼头秀一自然再生のたやの生物多檬性乇二夕リンゲ东京:束京大学出版会,2007

[20] UNESCO, Good Safeguarding Practices, https://ichunesco.org/en/register (accessed on November 3, 2017)

[21] Stadt Regensburg 2011 'The Road to Success':Integrated Management of Historic Towns, guidebook,htt p://urb act.eu/site s/de fault/file s/im port/Proj ects/HERO/projects_media/hero_guidebook_FINAL_Ol.pdf(accessed on November 3,2017)