我国医药制造业专利合作发展研究与分析

赵杨升,徐俐颖,褚淑贞

(中国药科大学国际医药商学院,江苏 南京 211198)

[关键字]医药制造业;专利合作;发展;对策

医药产业是公认的技术密集型产业,科技创新是提升产品竞争力的源泉。以往我国医药产业大多是基于创新主体自身的科研成果转化这一线性模式,即传统的独立封闭创新模式,但自20世纪80年代以来由于寻找新化合物愈加困难,研发费用不断增加,这种单一线性模式无法满足产业创新的需求[1]。由此,各创新主体如企业、研发机构、高校、相关政府部门、协会与基金会等开始依托自身地理、技术、资源优势,开展合作创新活动,从而共担风险、共享利益。

目前,用专利合作数据反映创新合作已被广大学者接受,合作专利是衡量研发合作与产出最直接有效的指标[2-7]。国内学者关于医药合作创新的研究主要集中在产学研合作、创新战略联盟、技术转移等方面[8-10],大多针对地区性的产学研合作主体开展研究,关于医药制造业在全国范围内的全部类别相关创新主体的研究较少。本文利用我国医药专利合作数据,针对技术导向型的医药制造业,探讨我国医药制造业创新合作发展的演化特征、存在问题及相应的对策建议。

1 我国医药制造业专利合作发展过程

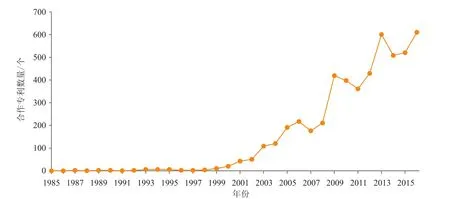

为了便于对我国医药制造业合作创新发展过程与特征进行描述,本研究以我国医药制造业1985—2016年专利合作数据为基础(见图1),结合我国医药制造业合作创新网络发展情况和相关政策,将我国医药制造业合作创新网络演化分为起步阶段(1985—1999年)、改革创新阶段(2000—2008年)、快速发展阶段(2009—2016年)3个阶段。

第1阶段1985—1999年为起步阶段。1985年我国制定了第1部《专利法》,并发布了《中国专利法实施细则》,但是对药品和用化学方法获得的物质不授予专利,只是对一些药品制备方法或改进过程授予专利。因而在起步阶段,合作专利数量还比较少,1985、1986、1988和1991年合作专利数量为0,在其他年份合作数量也处于个位数。起步阶段的专利制度对于药品的保护还不甚完善,人们对于专利保护的意识也还没有建立起来,因而起步阶段我国医药制造业专利合作的发展较为缓慢。

第2阶段2000—2008年为改革创新阶段。这一阶段在医药市场化进程加快的大背景下,政府部门颁布了一系列有利于药品专利的政策法律,极大地促进了专利合作。2000年8月,我国通过了对《专利法》的第2次修正,加大了专利保护力度并简化了专利审批程序,有效地提高了我国医药专利产品的申请热情。此外,2001年12月我国正式成为世界贸易组织(WTO)成员,这也加速了国内知识产权制度与WTO的《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS协议)相适应,使得我国知识产权体系逐渐完善,我国医药制造企业有机会吸引大量国外先进技术,从而提高企业的技术水平,专利产品数量稳步增加。2007年我国修订颁布了《药品注册管理办法》,对专利链接制度有了明确的规定,并以立法的形式给予了药品在注册阶段的知识产权保护。显而易见的是,这一阶段合作专利数量相较2000年之前有了质的飞跃,突破了个位数,2000年合作专利数为20个,2006年则增至218个,增长幅度较大。

第3阶段2009—2016年为快速发展阶段。这一阶段合作专利数量呈现井喷式增长,2016年达到顶峰614件,呈现新的快速增长趋势。2008年我国正式颁布了《国家知识产权战略纲要》,提出近5年的目标之一是使我国申请人发明专利年度授权量进入世界前列,政府因此增加了大量的资金投入,例如在专利申请阶段提供补助,并提供年费补贴,减少申请人资金方面的压力,从而刺激专利申请数量的大幅提升,推动了2009年我国医药制造业专利申请数量达到小高潮。2011年是“十二五”规划的开局之年,在“十二五”规划的大背景下,生物医药行业逐渐成长为国民经济新兴支柱产业之一,医药知识产权也得到了进一步的重视。此外,从2012年开始,全球有600余种专利药陆续到期,其中不少是“重磅炸弹”的专利药,这给予了国内仿制药市场巨大的机会,因此合作专利数量又呈现一个逐步爬升的趋势,我国医药制造业专利合作进入快速发展阶段。

图1 1985—2016年合作专利数量情况Figure 1 Number of cooperative patents (1985-2016)

2 我国医药制造业专利合作发展特点

2.1 合作专利主体数量稳步增长

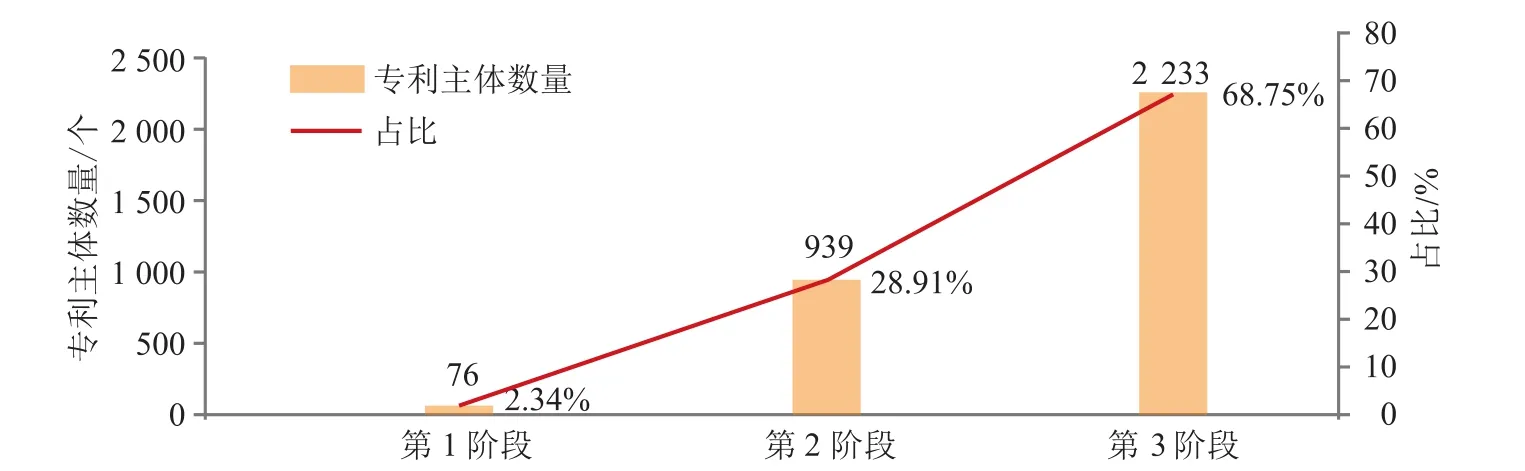

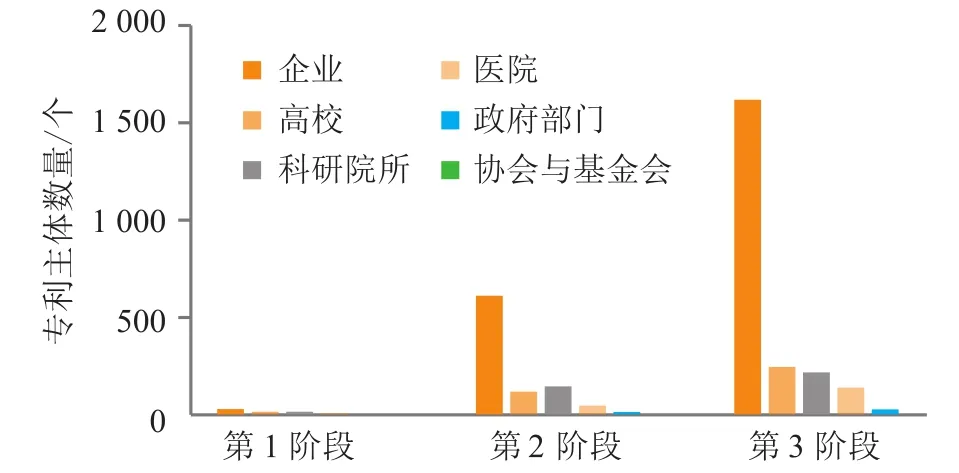

图2 3个阶段专利主体数量及占比情况Figure 2 Number and proportion of patent subjects at three different stages (1985-2016)

根据图2显示,在第1阶段,参与专利合作的主体数量仅为76个,占3个阶段专利合作主体总和的2.34%;第2阶段,参与合作的专利主体数量有了明显的增长,为939个,占比增长至28.91%;而到了第3阶段,合作主体进一步增长,数量上达到2 233个,占比也高达68.75%。整体而言,32年间,参与合作专利主体数量的复合增长率为11.52%,参与合作主体数量稳步增长。特别是近几年,我国知识产权保护意识不断增强,随着仿制药一致性评价的开展,药品创新研发得到广泛重视,在有限的资源下,合作共赢成为了业界共识,专利合作主体数量在此契机下得以迅速增长。

2.2 企业是专利合作主力军

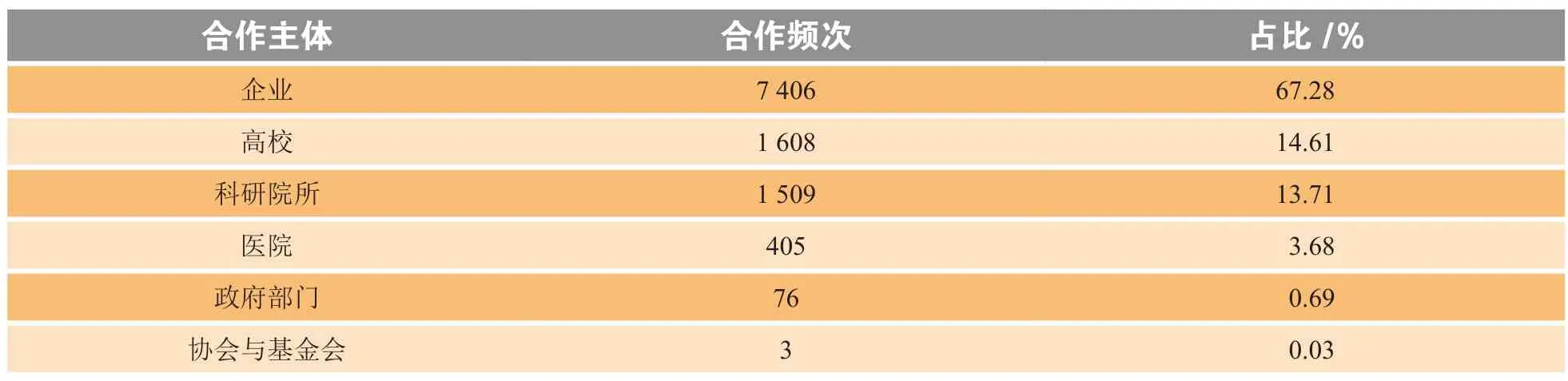

根据表1可以看出1985—2016年各合作主体的合作频次情况,参与合作的主体大致可以分为6种,分别是企业、高校、科研院所、医院、政府部门以及协会与基金会,其中企业参与合作的频次最高,是专利合作的主力军,达7 406次,占比为67.28%,其次是高校与科研院所,占比分别为14.61%和13.71%。在医药专利申请中,还有一个

有别于其他产业的特殊合作主体——医院,医院参与合作频次不高,但也占据了一席之地,占比为3.68%。政府部门、协会与基金会在医药专利合作中占比较低,仅为0.69%、0.03%。整体来看,我国医药制造业专利合作的主体类型丰富多样,由于医药制造企业的数量较多,并且研发需求大,企业在合作专利中发挥着举足轻重的作用。

表1 各类专利主体合作频次情况Table 1 Frequency of cooperation among various patent subjects

2.3 专利主体合作日渐密切,多次合作比率上升

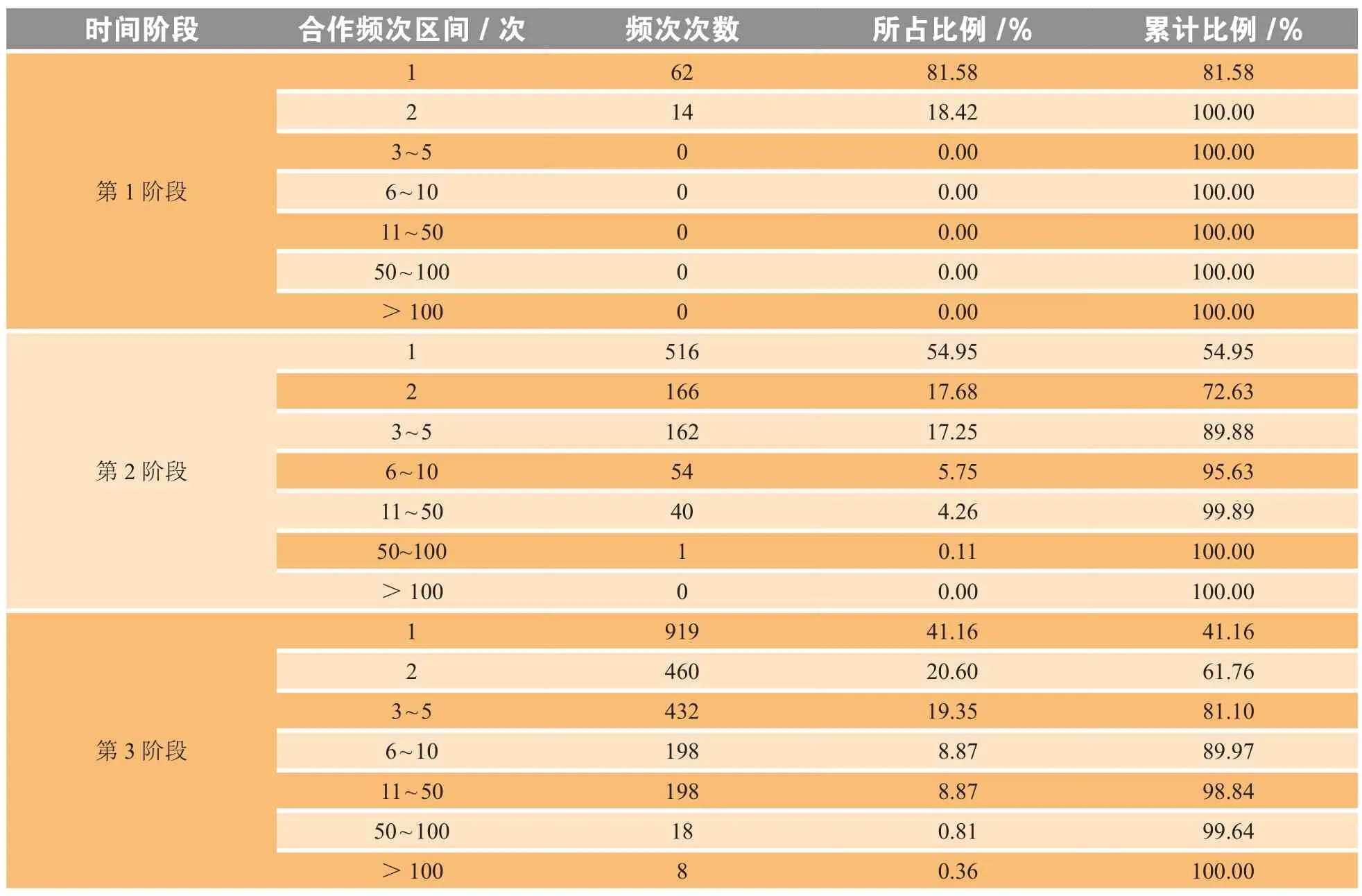

专利主体的合作频次可以作为专利各主体之间合作强度的重要指标,合作频次越高则反映合作越加紧密。分阶段对专利主体的合作频次进行统计,具体见表2。在第1阶段,合作频次为1次的,占比高达81.58%,绝大部分的专利主体在1985—1999年间的专利合作只维持了1次,而剩下的18.42%均为合作频次为2次的,可见这一阶段,医药制造业的专利合作网络较为松散,合作网络处于初步萌芽阶段。第2阶段,合作频次为1次的占比也超过了一半,达到54.95%,合作频次在10次以内的累计占比超过了95%,合作频次在50次以上的只有1个,这说明第2阶段的合作密度也较低,但是已经初步形成专利合作网络,有了较为清晰的合作趋势。第3阶段,合作频次为1次的占比首次低于50%,只占到41.16%,合作频次在10次以上区间的占比均超过10%,并且出现了合作频次在100以上的主体。专利主体的合作频次稳步上涨,各专利主体之间的合作更为密切,多次合作比率上升,合作网络渐趋成熟。

表2 3个阶段专利主体合作频次分布Table 2 Frequency distribution of patent subjects at three different stages (1985-2016)

3 我国医药制造业专利合作存在的问题

3.1 产学研以外的创新主体创新合作参与程度不高

按照3个阶段划分,医药制造业参与专利合作的六大主体数量变化情况如图3所示。可见,企业始终是专利合作的主要创新主体,科研院所和高校随时间推移,参与数量也有所增长,但医院和政府部门以及协会与基金会等到第3阶段才有明显增长,尤其是协会与基金会到第3阶段才开始参与合作,虽然可以看出我国医药制造业参与专利合作的主体类型在逐渐丰富,但企业、高校、科研院所始终是主要的创新主体,其他类型的主体在医药合作创新中参与程度不高,尚未充分发挥其创新活力和资源优势。

图3 3个阶段专利主体类型数量情况Figure 3 Number of patent subject types at three different stages (1985-2016)

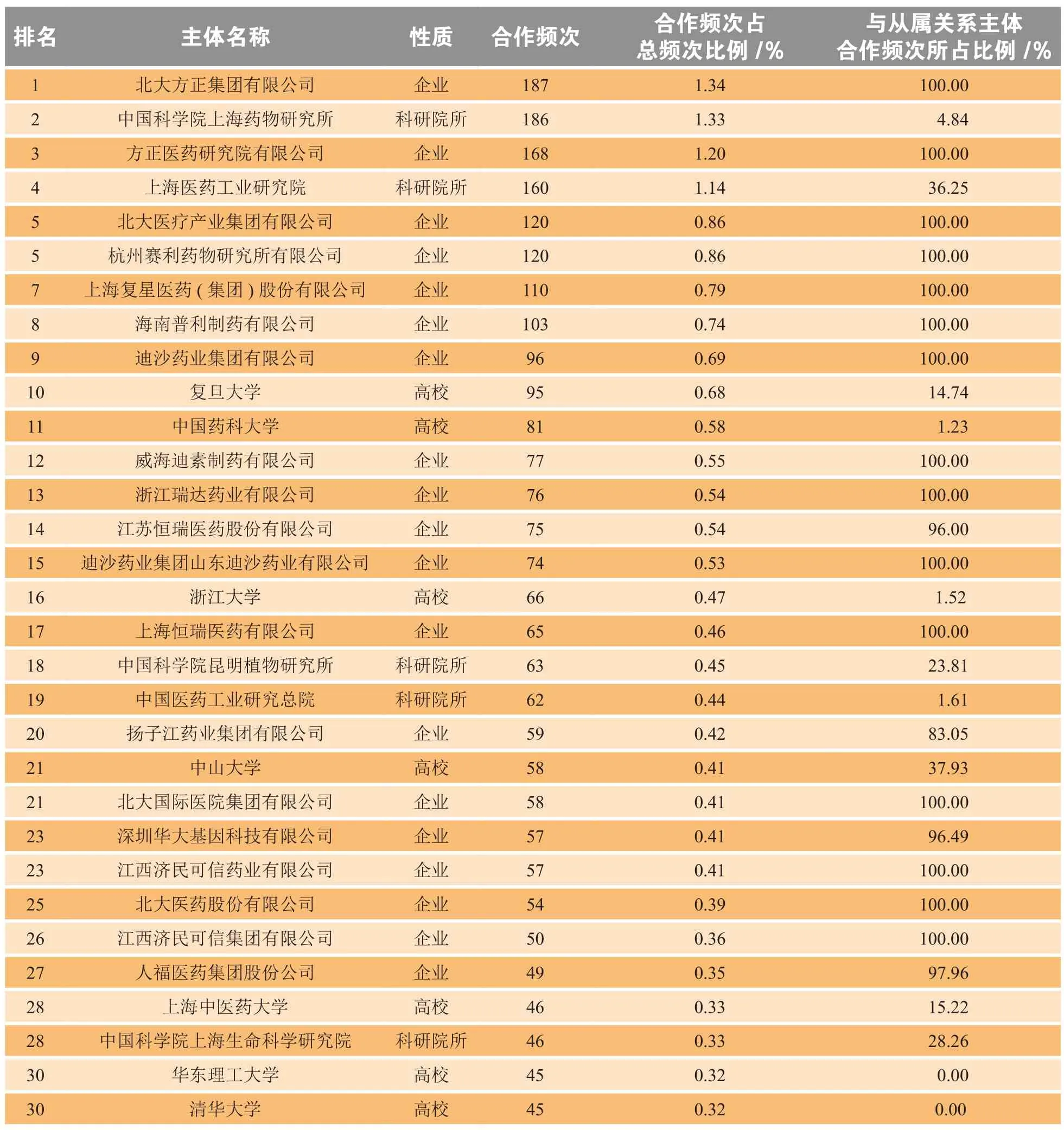

3.2 大企业参与合作带头作用不明显

尽管企业是专利合作的主力军,但是从单个个体的角度观察大型医药企业参与合作程度并不高,从专利合作排名前30的主体来看(见表3),广药集团、中国医药集团、华润医药集团、山东齐鲁制药等2018中国医药工业百强(工信部排名)排名前10的企业均没有进入前30的行列,而业内公认的行业创新领头企业江苏恒瑞股份有限公司也只是排到第14名的位置,考虑是否大企业更倾向于内部研发而不是合作。仅仅依靠企业内部创新,对大企业来说无法借助外界的创新优势,对小企业来说不能利用大企业的创新资源,大型医药企业辐射带动作用不明显。

表3 专利合作频次排前30的主体情况Table 3 Top 30 patent subjects in cooperation frequency

3.3 合作关系多为从属关系,有较大的局限性

从合作关系上来看(见表3),合作双方多为从属关系,合作频次排名前30的主体中,有15家企业所有的合作均是与其有从属关系的主体进行的,如母公司与子公司的合作,或者为同一个企业的法定代表人,剩下4家企业中与其有从属关系的主体进行合作的占比也均超过80%。例如,排名第1的北大方正集团有限公司的合作对象均是与其有从属关系的主体,如方正医药研究院有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大国际医院集团有限公司等,北大方正集团有限公司是北京大学创办的全国最大的校办企业,方正集团拥有强大的资金实力和产业整合能力,因此专利合作频次较高,但是合作对象均为母公司与子公司之间的合作,合作范围较为局限。其他企业如杭州赛利药物研究所有限公司、上海复星医药(集团)股份有限公司、迪沙药业集团有限公司等也存在类似的情况,不利于产生新的合作创新。相对而言,科研院所和高校与其有从属关系主体的合作频次所占比例明显较低,合作范围较广。

4 对策与建议

4.1 政府政策方面

4.1.1 鼓励各类主体积极参与合作创新目前我国的医药合作网络主要参与者还是以企业、科研院所、高校为主,医院、政府部门、协会和基金会等主体的参与程度较低。医院是最接近药品最终消费者(患者)的场所,在发现问题方面具有重要的作用,要积极发挥医院的需求作用,与其他创新机构在以疾病为研究对象的医学研究方面协同攻关。应鼓励医院参与企业、高校和其他科研机构研发活动,通过医院发现问题,推动其他科研主体有针对性地进行创新,在医院之间注意交流沟通,鼓励医院间联合开展实验和创新活动。此外,政府部门、协会和基金会等作为桥梁,拥有更多的合作机会资源,要鼓励其利用好在企业、高校、科研院所、医院等创新主体间的桥梁作用,推动各方合作,自身也可通过提供政策支持、资金支持、入股等方式参与创新合作,共同促进我国医药制造业合作创新。

4.1.2 促进大型医药企业参与合作创新本研究在对我国医药制造业合作发明专利排名靠前的专利申请人分析中发现,大型医药企业在我国医药制造业研发合作中带头作用不明显,没有充分发挥大型医药企业在合作中的带动力量。应加强政府引导,推动大型医药企业参与医药创新合作,从市场转化的角度提高大型医药企业与高校、科研院所的研发合作市场转化效率,使高校、科研机构等的科技创新成果更加符合市场需求,充分调动创新合作中各创新主体的积极性,促进医药研发科技成果转化,努力形成现实生产力,推动我国医药制造业创新水平的提高。

4.1.3 利用信息分享平台扩展外部合作关系为避免合作局限于企业母子公司内部关系,可借力国家大数据战略的实施和发展数字经济进程的稳步推进,利用数字化实现数据医药信息资源的获取和积累,通过网络化构造信息分享平台,促进医疗信息资源的流通和汇聚,通过多源数据的融合分析帮助科研人员更好了解当前医药发展的最新动态和热点难点,合作研发适应市场的新产品。

4.2 企业方面

4.2.1 以优势互补、合作共赢的理念,构筑利益共享机制科学合理的利益共享机制是创新主体共建合作的前提。在推进医药创新合作过程中,要注重发挥各创新主体的资源优势,充分发挥不同主体拥有的创新技术优势、空间资源优势、人力成本优势等,强化合作双方优势的互补性,根据合作双方在合作共建中的要素投入程度、承担的主要责任等,探索建立有利于发挥各自优势、有利于满足各自利益诉求、有利于推动两地共赢发展的利益共享机制。

4.2.2 组建实体运作企业,推动跨区域创新合作园区共建利用区域间医药创新要素资源禀赋差异,推进跨区域医药创新园区合作共建,实现区域间医药产业协调共赢发展。组建推进跨区域园区共建的实体运作企业,针对园区合作共建中的主要合作内容,明确运营管理、产业招商、品牌管理等不同的业务发展方向,完善企业组织架构,负责协调推进异地不同园区的合作共建事宜。联合各省市重点医药行业协会、规模企业、科研院所等,建立并完善跨区域合作服务平台,全面了解和动态把握医药企业、科研院所等不同主体开展跨区域合作的需求,积极汇集并更新园区企业跨区域布局、科技成果异地转化等需求信息,实现与合作共建园区的及时对接。积极探索与异地园区合作共建的利益共享机制,要针对不同的合作诉求,建立满足两地利益的利益分享机制,调动两地合作共建的积极性,充分发挥两地共同推动的作用,促进创新资源的集中输出和产业资源的有效转移。