岷江杂谷脑河跨过沟泥石流致灾机理及发展趋势

(四川省地质工程勘察院, 四川 成都 610000)

跨过沟地属四川阿坝州理县箭山村,位于岷江水系一级支流杂谷脑河的右岸。沟口是G213国道和部分箭山村农户居住区,泥石流灾害对沟口居民及国道存在着重大安全威胁。跨过沟在20世纪70~80年代曾暴发过间歇性小规模泥石流,2008年汶川地震产生的大量松散物源,致使该沟在震后的雨季时常暴发山洪灾害[1-2]。其中2011年7月6日该地区突降暴雨,随即引发了山洪,洪水高出护堤顶面约0.5 m左右,致使部分浆砌块石护堤被冲毁,并淹没了箭山村居民区道路和部分居民房等。

国内外学者对泥石流的致灾机理及发展趋势预测开展了大量的研究工作。Hollingsworth 等使用计分法叠加评价因子,得到了危险评价结果[3]。刘希林等建立了基于物理模拟试验的泥石流危险范围预测模型[4]。唐川等通过遥感解译、野外调查及现场访问等手段,分析了于2010年8月14日暴发的映秀镇红椿沟泥石流的形成及运动堆积过程,有助于进一步认识强震区泥石流的致灾机理及发育条件[5]。罗健等从降雨、物源量等方面分析了龙王沟泥石流的动力学特征[6]。田树峰等[7]通过遥感解译和现场调查,计算了绵九高速-平武段泥石流的运动参数特征,并分析了其危害模式,提出了相应的治理措施。

笔者在前人研究的基础上,通过野外调查、物理实验及理论研究等方法,分析了薛城镇箭山村的跨过沟泥石流的发育特征、致灾机理、发展趋势等,旨在对跨过沟泥石流的监测预警及防治工作提供参考。

1 形成条件

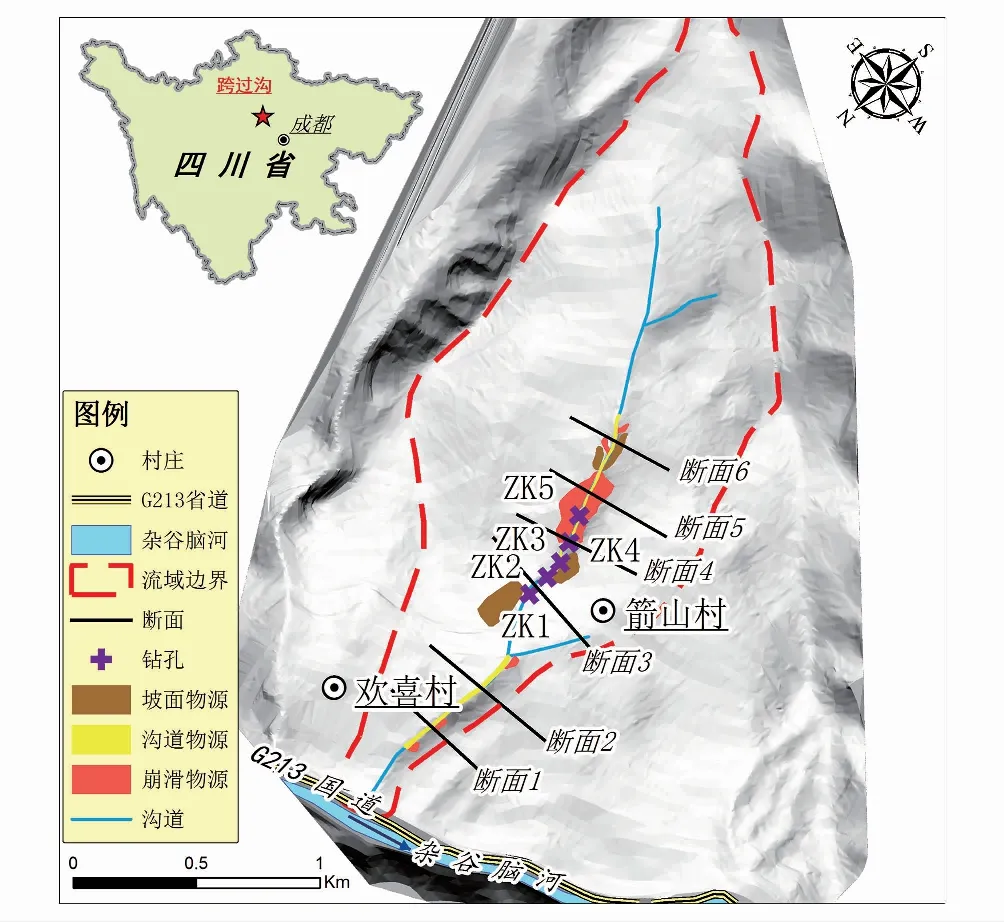

跨过沟位于阿坝州理县薛城镇箭山村岷江一级支流杂谷脑河右岸,西距理县县城23 km(见图1),沟口处为G213国道及部分箭山村农户居住区。泥石流流域的地形起伏和沟道纵坡降较大,为泥石流提供了有利的汇水条件;流域揭露的地层主要为炭质千枚岩和石英岩,汶川地震产生的大量残崩坡积物淤积于沟道及其两侧斜坡处,形成了丰富的物源条件。

1.1 地形条件

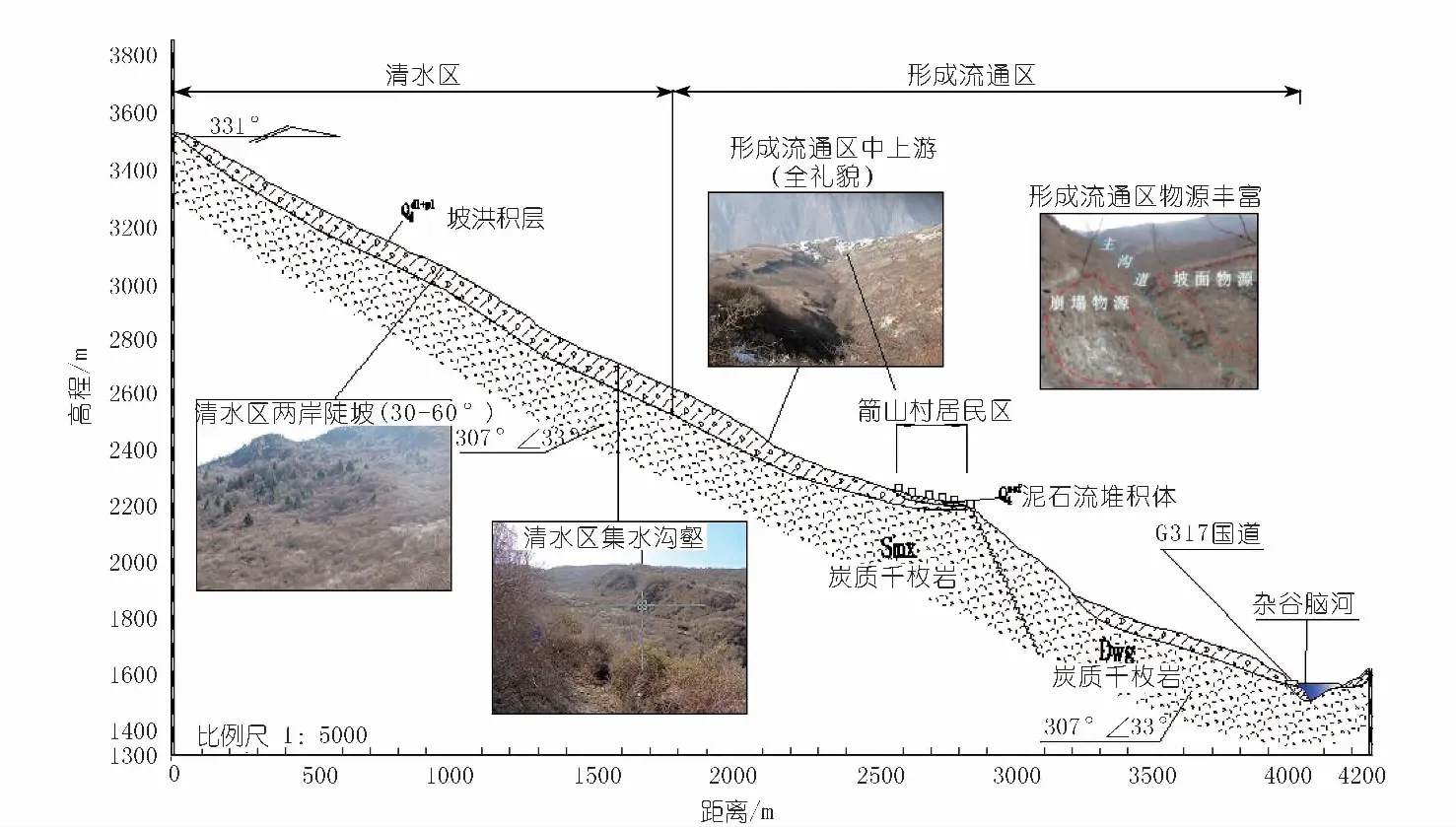

跨过沟地属剥蚀侵蚀高山地貌,流域形态呈“柳叶形”,无明显支沟发育,整体地形上陡下缓,底部发育深切沟谷,多为“V”型,局部呈“U”型。最高海拔位于沟顶,约3 500 m,最低海拔位于沟口处,约为1 540 m,相对高差达1 920 m,平均纵坡降较大,约为472‰,如图2所示。

图2 跨过沟泥石流纵断面Fig.2 Profile map of Kuaguogou gully debris flow

图1 跨过沟泥石流流域概况Fig.1 Watershed overview map of Kuaguogou gully debris flow

(1) 清水-形成区。该区域为沟床高程2 610 m至沟床最高点,面积约为1.72 km2,沟长1.75 km,地形陡峻,两岸斜坡坡度约为30°~65°,局部近乎垂直,平均纵坡降达到509‰,多为岩质斜坡,覆盖层较薄(0.2~0.5 m),植被发育稀疏,只有零星不稳定斜坡发育。总之,该区良好的汇水条件可以为泥石流提供有利的水动力条件。

(2) 形成-流通区。该区域为高程2 610~1540 m段沟道,该段汇流面积2.25 km2,沟长2.4 km,沟床纵比降446‰,地貌主要为峡谷地貌,局部段较宽缓。该区发育大量沟道堆积物、岸坡崩滑堆积物、坡面侵蚀堆积物,这些潜在物源极易在泥石流体的侵蚀作用下被裹挟,从而大大增加了泥石流体体量及其流量。总之,该区充足的物源条件将对泥石流的规模产生放大效应,进而增加泥石流的危害。

1.2 水源条件

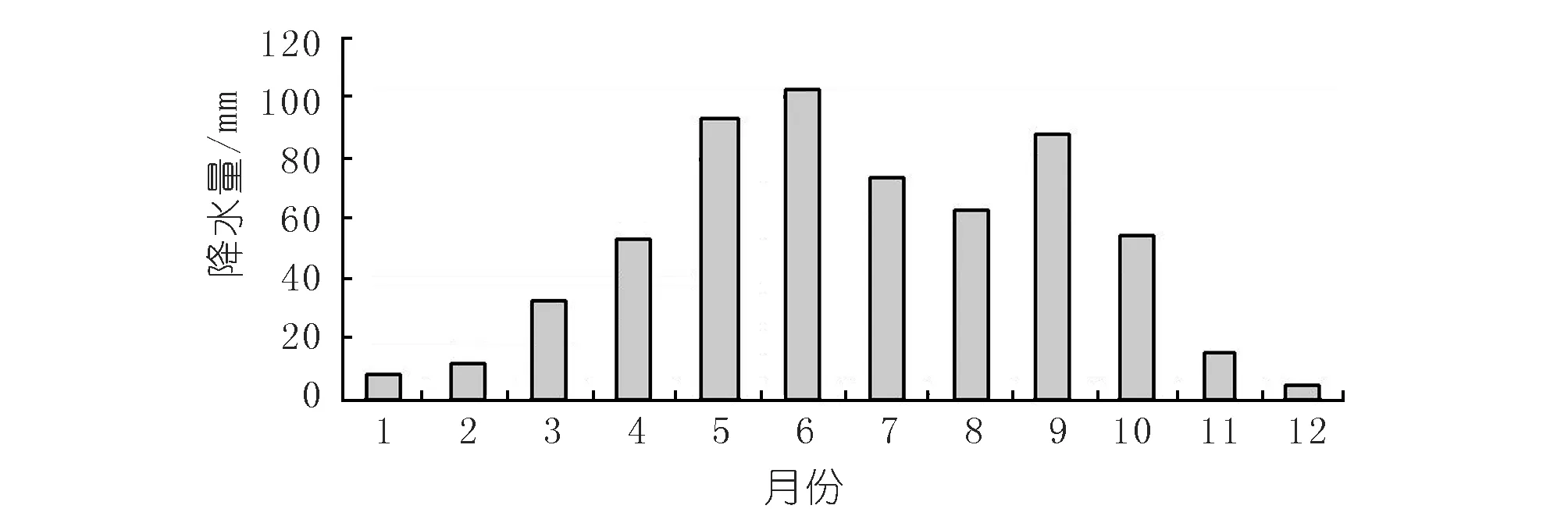

研究区多年平均降雨量为483.6 mm,多集中在5~9月份,占全年的将近69%。通过查阅《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》[8]可知,该地区日最大降水量为55.9 mm ,1 h最大降水量为22.3 mm ,10 min 最大降水量为18.1 mm (见图3)。雨季较为丰富的降雨条件为跨过沟泥石流提供了有利的水动力条件。

图3 研究区各月平均降雨量Fig.3 Monthly average rainfall in the study area

1.3 物源条件

调查发现,跨过沟泥石流物源主要集中分布在形成流通区中上游区域,可分为崩滑物源、沟床侵蚀物源及坡面侵蚀物源(见图1)。其中共计7处崩滑物源,总量约45.25万m3,动储量为6.85万m3;沟床侵蚀物源有3处,共计约3.59万m3,动储量约为1.64万m3;坡面物源1处,约为1.17万m3,动储量约为0.58万m3;物源总量约为50.0万m3,约有9.07万m3的物源可能参与泥石流活动。

2 泥石流活动特征

2.1 泥石流冲淤特征

跨过沟形成流通区的冲淤现

象最为显著,中上游下切侧蚀段、中游淤积段、下游下切侧蚀段分别体现出不同的冲淤特征。

(1) 中上游段(见图4)。该段常年流水,沟谷形态主要表现为“V”型,侵蚀类型主要表现为侧蚀和下切,最少下切深度约为0.5 m,最大约为2.0 m。沟道两侧堆积崩滑体,沟底宽一般3~5 m,汇流集中,沟道平均坡降400‰左右,冲刷特征明显,近年平均冲刷深0.2~1.0 m。

(2) 中游段(见图5)。该段主要位于跌坎上部箭山村农户聚集区,地势宽缓,沟道形状主要呈U型,沟宽约3~10 m,平均纵坡约232‰。因为地势平缓,所以泥石流在该段的运动形式主要表现为淤积,历次泥石流在该区堆积,堆积厚度已达3~14 m。

图4 中上游沟谷冲刷情况Fig.4 Erosion situation at upstream gully

图5 中游沟谷泥石流淤积Fig.5 Deposition at midstream gully

(3) 中下游段(见图6)。该段沟谷宽4~10 m,局部宽约15 m,平均坡降355‰左右。由于与中游段高差较大,存在高陡跌水现象,导致该段泥石流体流速较大,冲刷特征明显,主要表现为下切与部分侧蚀,沟床切割较深,沟道一般呈长条槽状、部分区段为较宽缓沟谷,近年平均冲刷深度约为0.4~2 m,造成了大量沟床堆积物起动。

2.2 泥石流堆积特征

调查发现,由于跨过沟泥石流整体纵坡降较大,下游平均坡降达到355‰左右,沟道以冲刷切割为主,主河道杂谷脑河水流湍急河面宽阔,即使有泥石流冲出也被河水携带走,故跨过沟潜在泥石流没有明显的沟口堆积区,仅在形成流通区沟道中游箭山村段的较缓沟道内堆积,其余沟段仅有零星堆积。其中,2011年7月6日暴雨后暴发的泥石流,使沟口公路和部分民居、基础设施被淤埋,淤埋厚一般20 cm左右。

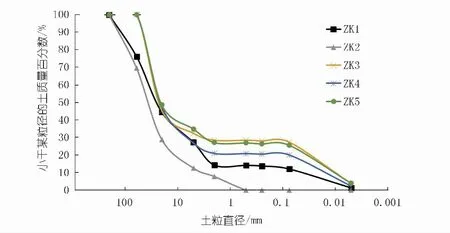

现场调查及钻探数据显示,泥石流堆积物质成分主要为次棱角碎石、块石及其间充填的细颗粒物质,呈松散-中密状,通过室内筛分试验,得到其颗粒级配曲线如图7所示。实验结果显示,堆积物中的碎块石含量占60%~70%,其中块石占10%~20%,碎石粒径3~8 cm,块石一般20~30 cm,大者可达30~50 cm,粉质黏土及角砾充填,具有黏性泥石流堆积的性质。从分布来讲,下游堆积物含有大量泥沙,且颗粒较小;而上游堆积物含泥沙较少,颗粒较大。 目前跨过沟内仍存在大量物源,且还将随着降雨等外力作用而增加,因此只要降雨量充足,其仍有可能再次爆发泥石流。

图6 中下游冲刷情况Fig.6 Flushing situation in the middle and lower reaches

图7 跨过沟堆积物级配曲线Fig.7 Gradation curve of Kuaguogou debris flow

3 跨过沟泥石流动力特征分析

3.1 泥石流体重度

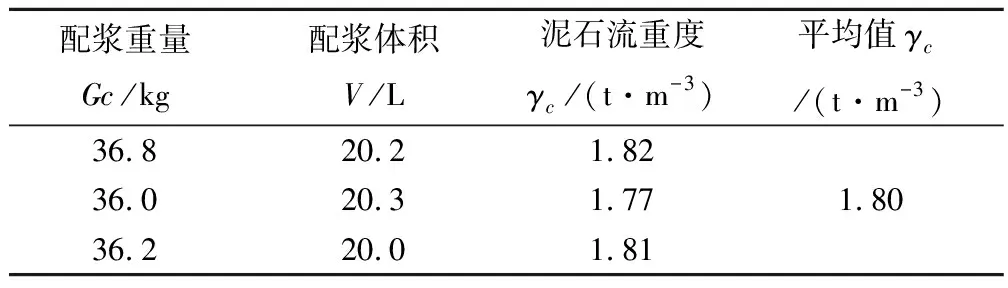

本次采取现场调查试验法确定泥石流重度。在跨过沟2011年的堆积区选取3组样品,通过配浆法配制泥石流体,测取相关参数,并按式(1)计算重度。

(1)

式中,γc为浆体重度,t/m3;Gc为样品重量t;V为样品体积,m3。

计算结果如表1所示,跨过沟潜在泥石流重度平均值为1.80 t/m3,重度较大,属于黏性泥石流。

表1 现场配浆法计算泥石流体重度Tab.1 Calculation of debris flow weight scale by on-site slurry blending method

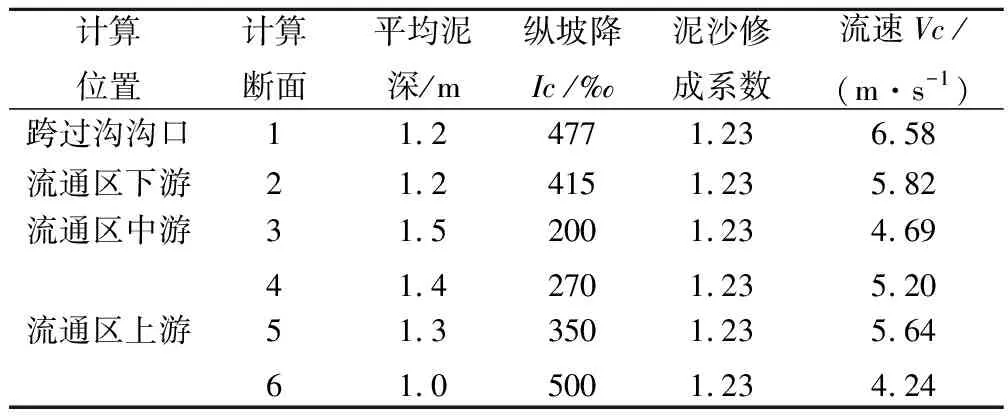

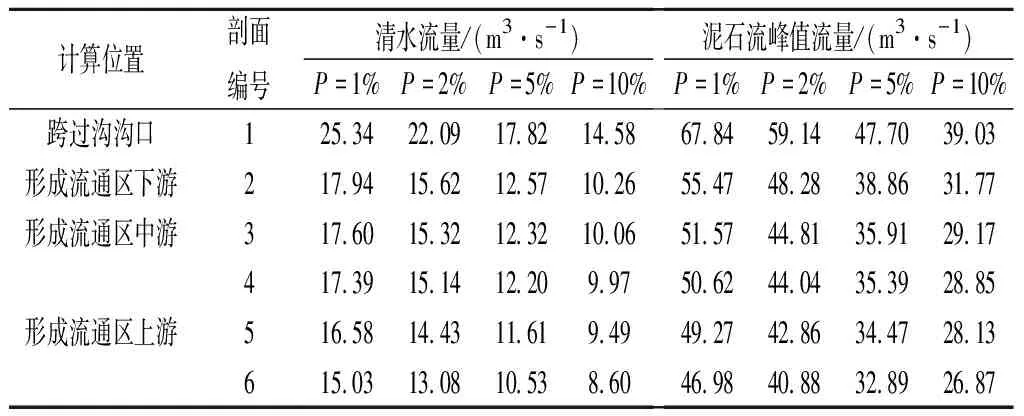

3.2 泥石流流速及峰值流量

根据跨过沟泥石流的特点,选取6条不同位置的断面(见图1),采用2011年泥石流爆发时的暴雨量和适用于黏性泥石流流速计算的曼宁公式[9]计算断面处的泥石流流速,见表2,采用雨洪法计算各断面处的泥石流流量,见表3。计算结果显示,断面1处的流速及流量最大,流速达6.58 m/s,位于沟口处,而断面6处最小,流速为4.24 m/s,位于形成区上游部位,可见本次跨过沟泥石流流速较大。

表2 跨过沟泥石流流速计算结果Tab.2 Calculation result of Kuaguogou gully debris flow velocity

3.3 一次泥石流过程总量

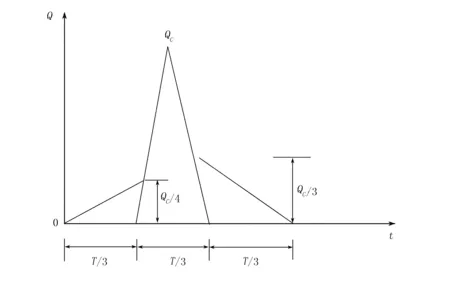

由于泥石流具有集中暴发、过程短促的特点,其从形成起动到堆积停止的一次全过程时间均比较短,其过程线可以概化如图8所示的三段线[10],并按式(2)进行计算。

Q=0.264TQC=KTQC

(2)

式中,Q为泥石流总量,m3;T为历时,s;Qc为泥石流峰值流量,m3/s;K为常数,当F<5 km2,K=0.202。

按照式(2)计算10%,5%,2%,1%不同频率下泥石流一次泥石流总量分别为1.419万,1.734万,2.150万,2.467万m3。

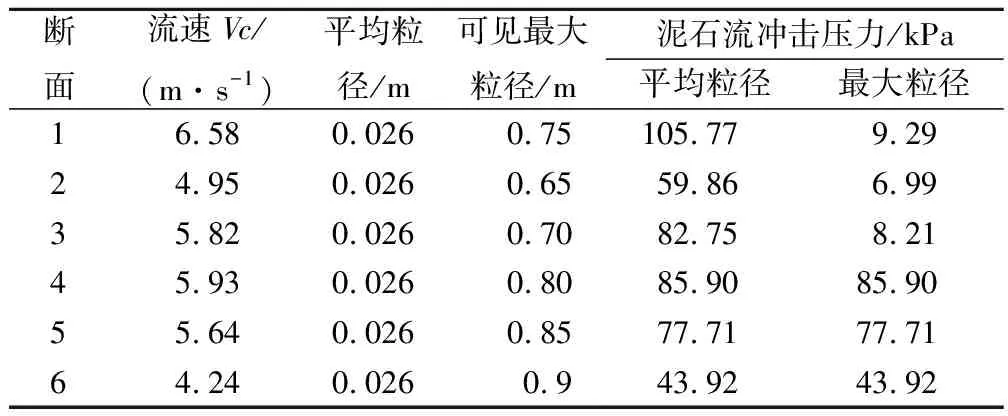

3.4 泥石流整体冲压力计算

结合跨过沟泥石流的实际情况,按照(DZ/T 0220-2006)《泥石流灾害防治工程勘查规范》[11]规范选取公式:

(3)

式中,δ为泥石流体整体冲压力,Pa;g为重力加速度,m/s2,取9.8 m/s2;α为建筑物受力面与泥石流冲压力方向的夹角(°);λ为建筑物形状系数,圆形建筑物λ=1.0,矩形建筑物λ=1.33,方形建筑物λ=1.47。计算结果如表4所示。

图8 概化泥石流流量过程线Fig.8 Generalized flow rate process line of debris flow

计算位置剖面编号清水流量/(m3·s-1)P=1%P=2%P=5%P=10%泥石流峰值流量/(m3·s-1)P=1%P=2%P=5%P=10%跨过沟沟口125.3422.0917.8214.5867.8459.1447.7039.03形成流通区下游217.9415.6212.5710.2655.4748.2838.8631.77形成流通区中游317.6015.3212.3210.0651.5744.8135.9129.17417.3915.1412.209.9750.6244.0435.3928.85形成流通区上游516.5814.4311.619.4949.2742.8634.4728.13615.0313.0810.538.6046.9840.8832.8926.87

表4 泥石流冲击压力计算表Tab.4 Calculation table of impact pressure of debris flow

4 泥石流发展趋势预测

4.1 发育阶段识别

泥石流的发育阶段是指其沟谷地貌的发育阶段,根据沟道侵蚀强度及活动频率的不同,一般可以分为幼年期、壮年期和老年期,是减灾规划决策的重要依据[12~13]。泥石流发育阶段主要由地形因素控制,可用A-E(面积-高程)分析法判断[14],其中对A-E曲线的面积积分如公式(4)所示。

(4)

式中,a为流域内每一高程线以上的总面积;h为该高程与流域最低高程的高差;H为最大相对高差;S为A-E曲线面积积分,<0.35为老年期; [0.35-0.6]为壮年期;>0.6为老年期。将跨过沟相应数据进行计算,得到其S=0.46,即属于壮年期。同时,对跨过沟的实地调查结果也证明了这一判断结果的准确性。

实地调查显示,跨过沟泥石流崩塌滑坡发育,共计有9.07万m3动储量,同时整体地形陡峻,土体很容易在降雨等外动力条件下失稳;另外,汇水面积达到1.72 km2,且汇水条件良好,可以为泥石流的形成提供充足的水动力条件。尤其是2011年7月4~6日,48 h雨量超过100 mm,导致跨过沟暴发高含砂洪水,致使沟道两侧松散堆积物更加不稳定,有可能在下一次强降雨时滑动,进而形成堵塞,发生溃决型泥石流,因此,跨过沟潜在泥石流所处发展阶段为发展期,即壮年期。

4.2 发展趋势预测

有利的形成条件使得跨过沟每年雨季都会有短时洪水发生。通过调查和计算分析,跨过沟潜在泥石流沟在10 a一遇暴雨条件下泥石流冲出物总量为0.783万m3,规模为小型,预计将会在平缓处(箭山村段)产生淤积;而在20,50,100 a一遇的暴雨条件下泥石流冲出总量分别为0.957万,1.186万,1.361万m3,其规模为小~中型,危害范围继续延伸扩大,将会淤积、冲毁沟道两侧50~100 m以内的房屋,掩埋村道,甚至冲毁G317国道。

5 防治措施建议

基于对跨过沟泥石流动力特性的分析,参考相关设计标准及研究成果[8],其总体防治思路是通过排导和固源措施进行综合整治。

(1) 对主要危害对象分布区——中上游箭山村居民区的已建护提进行整修,提高泥石流排导能力,降低或消除危害。

(2) 在中上游滑坡区沟床强侵蚀段修建几座谷坊坝对沟侧滑坡回淤压脚和固床。

(3) 在X1不稳定斜坡前缘设置一排抗滑桩支挡,防止浅层滑坡失稳危害其坡脚居民。

6 结 论

(1) 跨过沟是爆发在岷江支流杂谷脑河的一次灾害性泥石流,给沟口处的居民和省道等基础设施造成了极大的经济损失。有利的地形条件、丰富的物源储备、短时强降雨过程是跨过沟泥石流形成的条件。

(2) 通过野外调查和室内试验,分析了跨过沟泥石流堆积物的颗粒组成,详细阐述了泥石流的冲淤及堆积特征,有利于进一步认识泥石流活动过程。

(3) 通过野外调查和理论分析,对泥石流流体流速、流量、一次泥石流过程总量、泥石流体集体冲压力等动力学参数进行了计算,进而可以为后续的防治设计和危险性评价等工作提供理论支撑。

(4) 跨过沟潜在泥石流所处发展阶段为发展期,有利的形成条件使其在强降雨条件或强震作用下有可能发生更大规模的泥石流,淤积、冲毁沟道两侧房屋,甚至冲毁G213国道。

(5) 根据跨过沟泥石流潜在泥石流的特点,建议采取排导槽加固源措施的方式进行综合整治,并在X1不稳定斜坡前缘设置一排抗滑桩支挡,防止浅层滑坡失稳危害坡脚居民。

——以日本经典文学《金阁寺》与电影《火烧金阁寺》为例