碎石土古滑坡演化复活机理分析

(1.商丘工学院,河南 商丘 476000; 2.成都鑫华农业有限公司,四川 成都 610000)

古滑坡是斜坡长期复杂演化的产物[1]。随着人类工程活动的加剧及地震、强降雨的影响,古滑坡复活问题日益突出。碎石土滑坡常常是填土、残积、坡积、崩塌或老滑坡堆积及硬岩全风化物等形成的结构松散的堆积体滑坡[2]。碎石土古滑坡常含有大量碎石与岩石碎屑,因此碎石土古滑坡复活失稳之后对工程设施和人民生命财产安全造成的危害尤其严重。

对碎石土滑坡稳定性的研究较多,影响碎石土滑坡稳定性的因素很多,主要分为内部因素和外部因素两大类,内部因素主要指物质组成、结构特征、地貌形态、地质构造、地下水等工程地质条件;外部因素主要包括降雨、地震、风化作用、冻融作用及人类活动等因素,是碎石土滑坡发生变形破坏的主要诱发因素[3-4]。降雨是碎石土滑坡发生变形失稳的主要诱因[5-9]。碎石土滑坡中粗大碎石及岩石碎屑构成骨架形成架空结构,使碎石土滑坡体内部具有独特的渗流系统,渗流对碎石土滑坡的稳定性具有重要的影响[10-13]。目前对古滑坡的研究主要针对变形发育特征与稳定性方面[14-16],对古滑坡复活问题的研究较少[17-20]。本文从工程地质分析的角度出发,以西南地区甘孜州赤绒碎石土古滑坡为研究对象,系统研究碎石土古滑坡滑体、滑带土的物理力学性质和渗透性质,综合地形地貌、构造、地震、降雨等外部因素,对碎石土古滑坡的复活演化机理进行分析研究,对碎石土古滑坡的治理及防治具有重要的意义。

1 地质背景

1.1 滑坡概况及物质组成

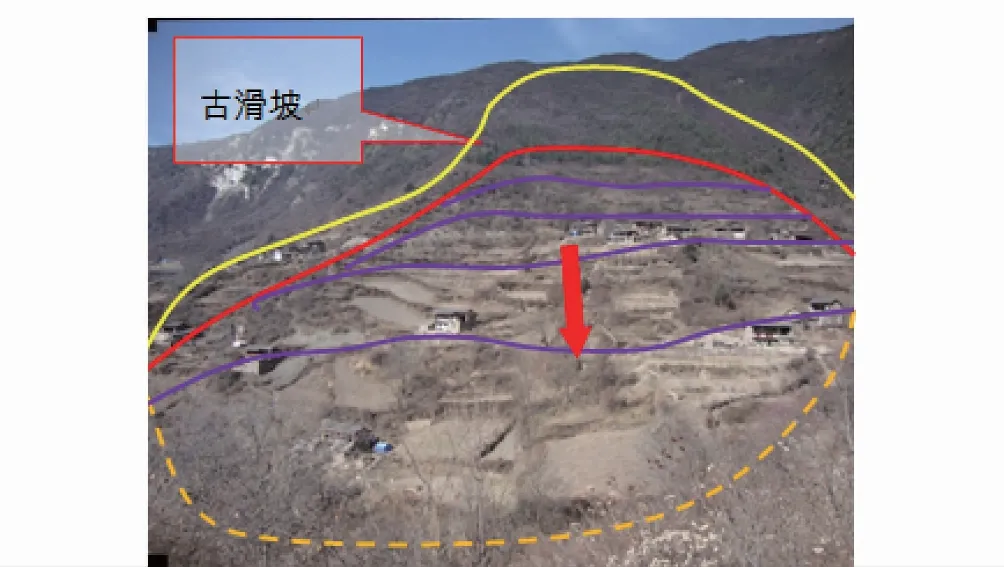

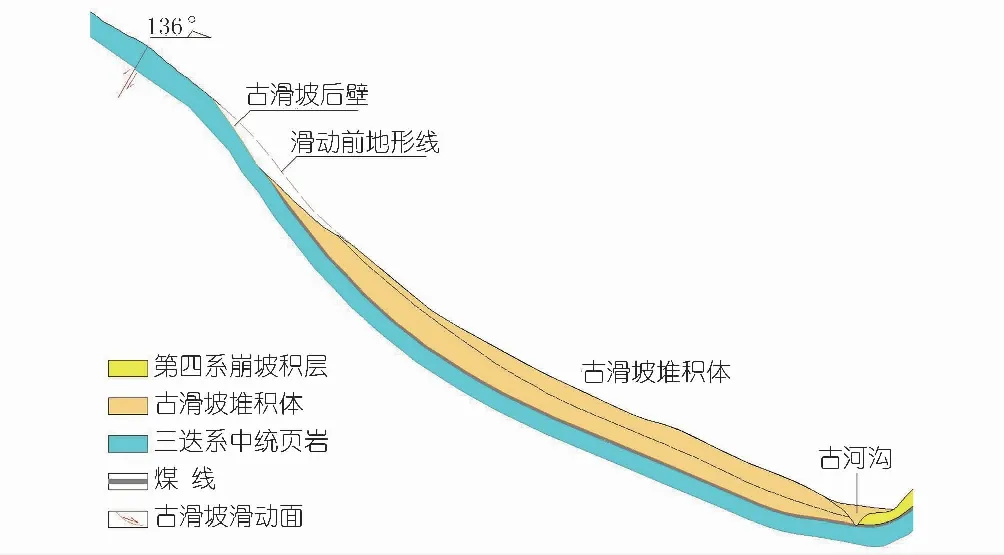

赤绒滑坡位于川西高原山地与东部盆地西缘山地接触带的大雪山中段,位于高山、极高山峡谷地区。微地貌为斜坡,从上至下依次为陡坡—斜坡—缓坡—斜坡。滑坡后缘稳定地带为斜坡、陡坡(见图1),坡度为40°~50°,滑坡主要发育在斜坡、缓坡地带,坡度为25°~35°,局部分布高2~4 m的陡坎和缓坡平台。滑坡从平面形态上看,呈不规则的长舌状,主滑方向为136°。滑坡后壁为基岩陡坡,前缘位于坡脚冲沟附近。冲沟切割深约2~5 m,存在季节性水流。滑坡相对最大高差为475 m,滑坡两侧以冲沟和山脊为界。滑坡区域属青藏高原亚湿润气候区,具高原气候特征,气候干燥,日照充分、昼夜温差大,常年无夏、冰雪期长。年均降水量803.8 mm,多集中5~9月,占全年的60%~85%,多暴雨和连绵雨。最大日降雨量达65.9 mm,最长连绵雨长达58 d,雨量达542.9 mm。

图1 滑坡地形地貌Fig.1 Landslide topography

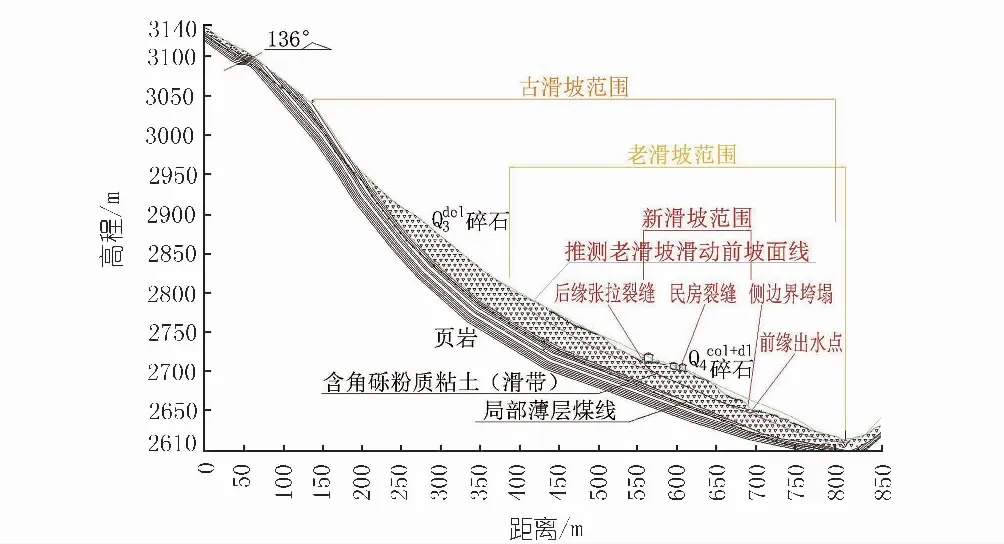

图2 工程地质剖面Fig.2 Engineering geological profile

1.2 地质构造

滑坡区域主要受北东向张扭断裂与南东向冲断裂影响,北东向张扭性断层与冲断层走向线近似垂直,相互切割,造成古滑坡基岩岩体节理裂隙发育,完整性差,形成顺层碎石土滑坡。

1.3 水文地质条件

滑坡南侧发育一条冲沟,冲沟断面多呈“V”字型,切割深2~5 m,存在季节性水流。滑坡前缘分布两排线性出水点,该出水点常年有水,水量随季节有一定变化。

滑坡地下水类型按储存方式分为松散层孔隙潜水和基岩裂隙水。赋存于中生界三迭系页岩基岩风化带、层间裂隙及煤线中,主要受大气降水、地表水及松散层孔隙水补给,地下水主要沿节理裂隙运移,赋存在煤线中的裂隙水对斜坡表层的岩土体影响明显,对古滑坡的复活及失稳起到重要作用。

2 滑坡物质结构及特征

2.1 滑体物质结构及特征

通过工程地质调查,滑坡的滑体物质主要由碎石组成,成因类型主要为冲洪积、残坡积堆积形成。滑体碎石粒径一般为2~6 cm,最大粒径12 cm,松散状态,呈棱角状、次棱角状,通过碎石土样颗分试验,碎石含量约为64.6%~73.2%,含量较高,碎石孔隙之间充填粉质黏土、角砾,局部含石膏碎屑(见图3)。

图3 黄褐色碎石Fig.3 Yellow brown detritus

滑体碎石含量较高,由粗大碎石颗粒作骨架构成架空结构,形成降雨及地下水渗流通道,影响古滑坡的复活及稳定性。

2.2 滑带物质结构及特征

滑坡滑带土位于黄褐色碎石和灰黑色碎石之间,主要为灰黑色含角砾粉质黏土(见图4)。

图4 滑带土(含角砾粉质黏土)Fig.4 Slippery soil(Breccia silty clay)

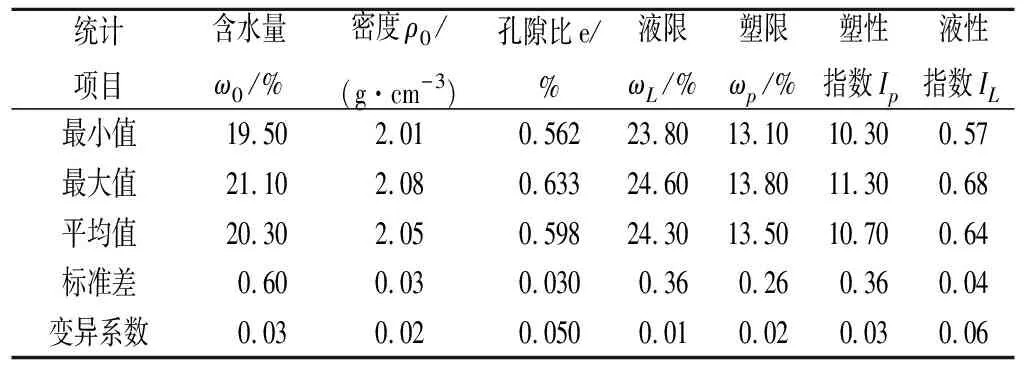

通过对6个滑带土岩芯样品物理力学试验数据进行分析可知:含角砾粉质黏土含水率较高,达19.5%~21.1%,液性指数为0.57~0.68(见表1),呈软塑-可塑状态,以可塑状为主,主要为粉质黏土,土质不均匀地含有角砾,角砾呈次棱角状,母岩成分主要为页岩,碎石含量为10%~25%。粉质黏土干强度中等,渗透性较差,为微弱透水层。据对岩芯的观察,局部角砾被挤压平躺,具定向排列特征,滑面附近色泽较滑体略深,含水率较高。滑带土的高含水率及弱透水性是造成滑坡体失稳的主要内在因素。

纵向上,滑面前缘相对较平缓,倾角为16°~23°,中部和后缘相对较陡,倾角分别为25°~30°和40°~55°。横向上,滑带埋深于中部较深,两侧较浅。

表1 滑带土物理性质Tab.1 Statistical table of slippery soil physical properties

3 滑坡复活特征

通过工程地质调查,古滑坡局部区域可见变形复活迹象,碎石土古滑坡复活变形特征如下。

(1)滑坡后缘发育拉裂缝。探槽揭露拉裂缝(见图5),裂缝宽约15 cm,上宽下窄,深度大于1 m。通过现场调查,裂缝延伸长度约20 m。

图5 探槽拉裂缝Fig.5 Tension crack in trough

(2)滑坡侧边界出现多次垮塌。在滑坡左侧边界处由于剪切作用形成了垮塌(见图6)。

图6 侧边界垮塌Fig.6 Side boundary collapse

(3)坡体上民房开裂。坡体中部分布20户居民,建筑物上见有多处裂缝,下错迹象明显(见图7)。前缘民房因滑坡推移出现变形,重建了数次。

图7 民房裂缝Fig.7 House crack

(4)前缘分布线性出水点。前缘分布线性出水点,主要沿灰黑色含角砾粉质黏土中渗出,水流常年不断,雨后呈股状,晴天呈点状(见图8)。

图8 前缘出水点Fig.8 Water outlet at front

碎石土古滑坡变形复活区域主要集中分布于老滑坡中部台地及前缘部分区域(见图9),其主要原因在于人类耕种及频繁的工程建设活动,同时生产生活用水无序排放以及降雨条件下,地表水不断下渗进入坡体,降低了岩土体的抗剪强度,导致老滑坡局部复活失稳。

图9 滑坡变形复活迹象分布示意Fig.9 Distribution of landslide deformation ofreactivation signs

4 滑坡复活影响因素分析

通过对滑坡区地质条件、滑坡特征和诱发滑坡发生的外在因素等进行系统地调查研究,影响碎石土古滑坡复活的主要因素有以下5个方面。

4.1 地形地貌

古滑坡地形为斜坡地貌,斜坡平均坡度25°~35°,前缘为冲沟,具备临空面,易使斜坡向临空面产生变形。古滑坡两侧边界为山脊与冲沟,有利于降雨及地下水向滑坡区汇集。

4.2 物质组成

古滑坡上部为松散堆积碎石土,渗透性较强,下伏基岩为中生界三迭系(T2)页岩,产状为170°~175°∠28°~32°,为顺向岩层,上部碎石层易沿基覆界面产生滑动。受区域构造影响,节理裂隙发育,岩体较为破碎,局部夹0.3~0.6 m的煤线,力学强度低,为易滑地层,为古滑坡复活及变形失稳提供了有利的物质条件。

4.3 地质构造

古滑坡区域主要受北东向张扭断裂与南东向冲断裂影响,北东向张扭性断层与冲断层走向线近似垂直,相互切割,古滑坡区域位于北东向张扭断裂与南东向冲断层下盘,受断层影响,古滑坡区地面抬升、河谷下切强烈,构造应力集中,节理裂隙发育,岩体破碎完整性差。

4.4 降雨、地下水渗流作用

根据气象水文资料,古滑坡区域具有降雨时间和降雨量集中、短时强降雨量和连续多日降雨量大等特点。古滑坡地下水接受大气降雨和降雪后,入渗土体后增大土体容重,滑坡土体在水力作用下带走一部分孔隙中砾石和黏性土,同时雨水经土体下渗受下伏页岩阻隔,地下水在土体与页岩接触面及煤线处积聚,运移,沿滑带上部碎石层、基覆界面和页岩中的煤线渗流,使基覆界面土体及煤线形成软弱带,滑带土饱水软化,抗剪强度下降,导致古滑坡复活变形失稳。

滑坡滑动后,滑体内土体相对松散,有利于降雨的入渗;另一方面,后缘形成的陡坎和滑坡台地更有利于地下水的富集,在持续降雨或暴雨的天气易形成地下水的集中入渗。通过工程地质调查,滑坡滑动后前缘沿滑动面形成线性出水带。根据现场实测,滑坡前缘出水带在降雨后出水量较平时偏大,约为1.2 L/min。经一段时间后,水量逐渐趋于平衡,约为0.5 L/min。这也说明在基覆界面附近地下水渗流空间较好,形成的地下水运移的活跃带。

4.5 人类工程活动

修建公路和民房开挖切坡形成高陡临空面,破坏了土体原有应力平衡,同时耕地松动土体,更有利于地表水入渗滑体,降低土体强度,触发滑坡发生。因此人类工程活动是古滑坡复活的直接诱发因素。

通过综合分析,古滑坡复活变形是由地形地貌、物质组成、地质构造、降雨、人类工程活动等共同作用的结果。古滑坡地形地貌、物质组成、地质构造是复活的主要内在因素。降雨及人类工程活动是造成古滑坡复活的主要外在因素和直接诱发因素。

5 变形破坏模式及复活演化机理分析

5.1 滑坡变形破坏模式分析

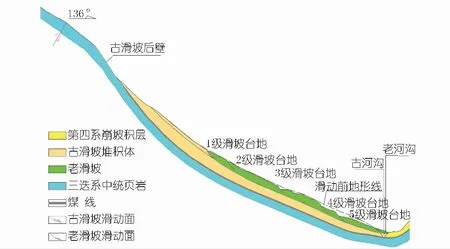

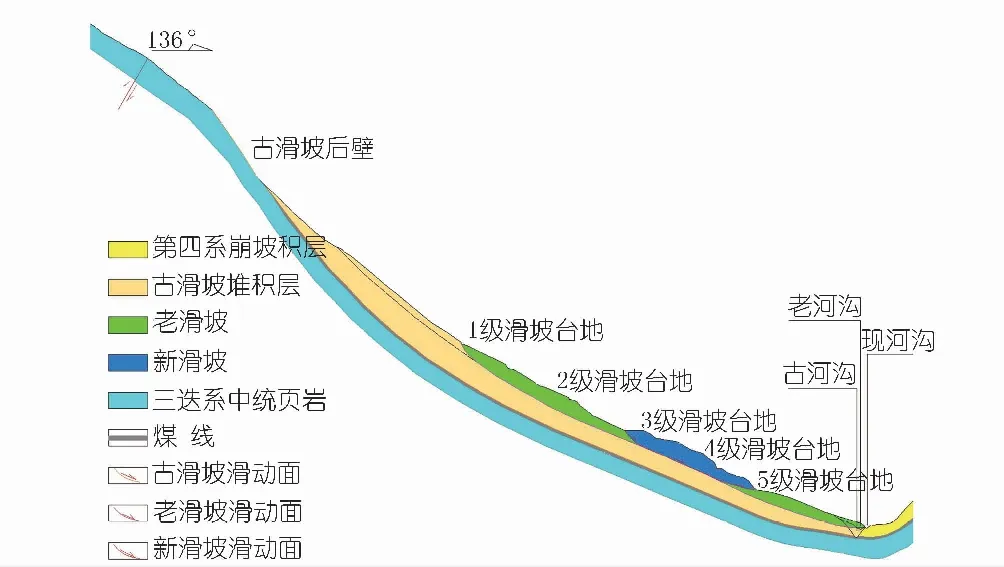

通过工程地质分析,滑坡属于多期次复活型滑坡,按滑坡形成的先后顺序,大致可以分为3个期次,即古、老、新3级滑坡。

滑坡所在区域构造发育,受区域构造应力影响,岩体节理裂隙发育,完整性差。滑坡所在斜坡为顺向坡,斜坡覆盖层及破碎岩体存在下滑趋势,且岩层中局部发育0.3~0.6 m厚的煤线,该煤线为含水层,力学强度低,为易滑地层。区内先发生大规模的古滑坡,据区域地质资料和工程地质调查分析,斜坡曾发生大规模整体滑动,即古滑坡时期,为顺层岩质滑坡,平面形态呈不规则的簸箕状,滑动方向为北东向,滑坡纵向长660 m,宽280~400 m,滑动面产状175°∠28°,滑动距离约30~60 m,堆积物主要为碎石等,母岩成分为页岩、白云岩等。在古滑坡的中前部发育了1处老滑坡,之后在老滑坡中部又发生了1处新滑坡。古滑坡滑坡规模最大,老滑坡次之,新滑坡最小。

古滑坡主要是沿着层间的煤线滑动,其运动形式为推移式。老滑坡沿着原古滑坡堆积体内的“基覆界面”(黄褐色碎石和灰黑色碎石接触面)滑动,前缘首先滑动,形成一级陡坎和台地,其后部的坡体因上部失去支撑,也相续产生滑动,最终形成了5级滑坡台地,其运动形式为牵引式。新滑坡主要因后缘加载、前缘切坡、地表水下渗等原因引起的复活,主要沿着老滑坡滑面滑动,并从5级滑坡台地后缘临空面处剪出,其运动形式为蠕滑推移式。

5.2 滑坡演化复活机理分析

斜坡的变形破坏是在自然历史过程中经历长期变形演化,并在内外营力影响下所发生的,因此,对斜坡历史演化过程和变形破坏历史的研究是评价其稳定性并提出合理治理措施的前提。综合研究碎石土古滑坡滑体、滑带土的物理力学性质和渗透性质,综合地形地貌、构造、地震、降雨等外部因素,将碎石土古滑坡的复活演化过程归纳为“四时期-六阶段”。

5.2.1古地貌形成时期

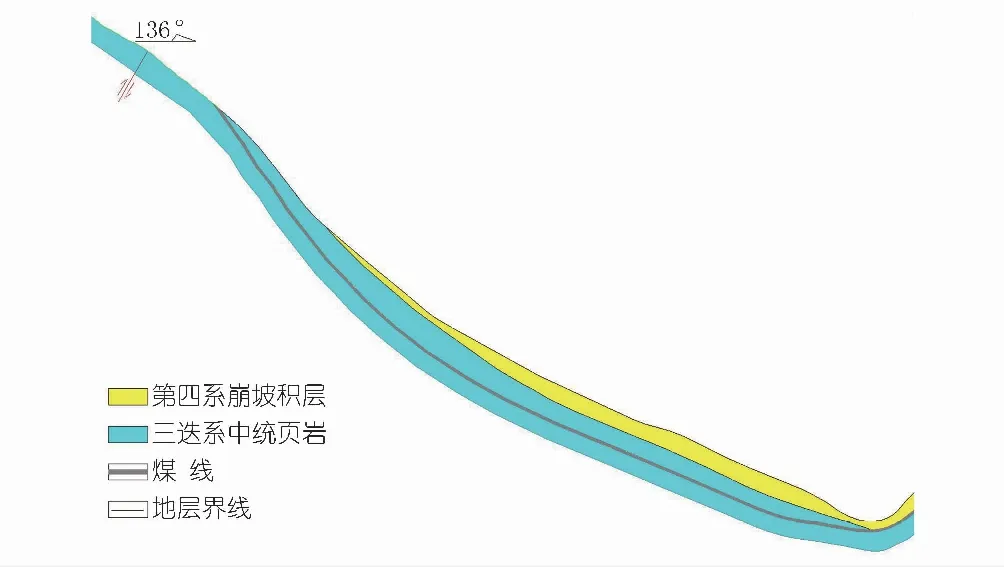

原始的斜坡地貌是由海陆相沉积及构造运动形成的,随着构造运动的开始,地面不断抬升隆起,形成山脉、沟谷地貌,此时河流也初具规模,形成斜坡古地貌,即古地貌形成阶段,如图10所示。

图10 古地貌形成阶段Fig.10 Paleogeomorphic formation stage

5.2.2古滑坡时期

(1)古滑坡形成阶段。随着构造运动,地面继续抬升,同时河流对坡脚不断冲刷,前缘临空加大,岩层中的软弱夹层-煤线出露地表,饱水软化后抗剪强度降低,斜坡岩土体失稳,沿着层间的煤线滑动,形成古滑坡,如图11所示。

图11 古滑坡形成阶段Fig.11 Ancient landslide formation stage

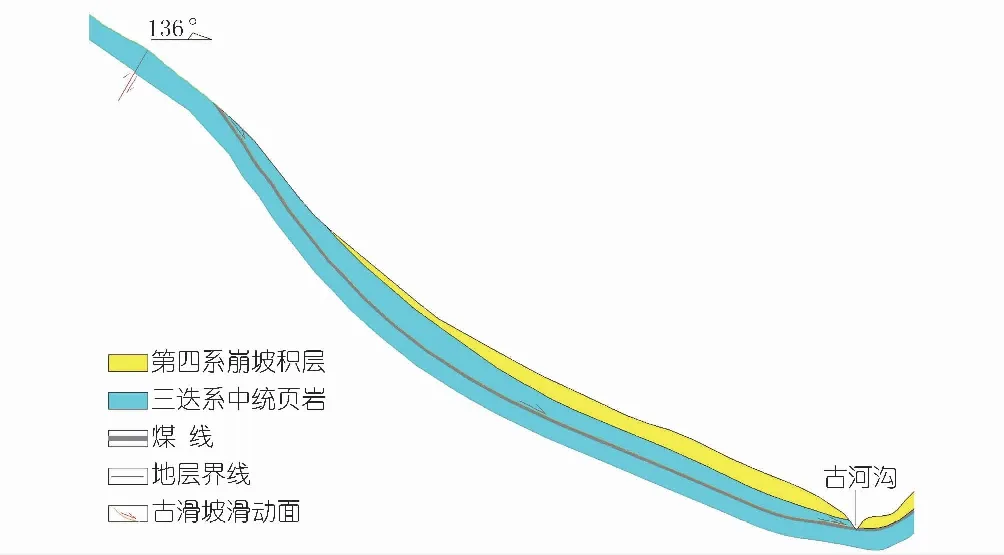

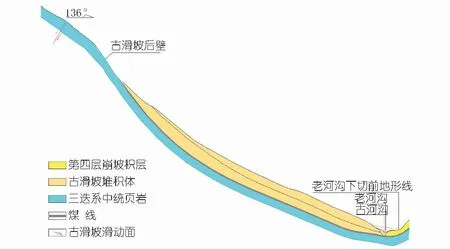

(2)古滑坡稳定阶段。古斜坡滑动失稳形成古滑坡,导致古滑坡地形地貌发生变化:古滑坡堆积体大部分堆积于斜坡上,部分滑入坡脚溪沟内,将古河沟掩埋,并迫使溪沟沟道向南东侧偏移,古滑坡前缘的沟谷谷底加宽变缓,滑坡后壁出露,局部滑床基岩裸露。古滑坡滑动失稳之后,滑坡内部积聚的能量得到释放,岩土体应力应变状态发生变化,古滑坡进入相对稳定阶段,如图12所示。

图12 古滑坡稳定阶段Fig.12 Stability stage of ancient landslide

5.2.3老滑坡时期

(1)古滑坡局部复活阶段。随着时间推移,新的溪沟形成,对坡脚再次构成冲刷,促使前缘临空面加大,前缘溪沟水流不断冲蚀岩土体,在牵引力作用下,前缘发生部分垮塌,古滑坡局部复活,如图13所示。

图13 古滑坡局部复活阶段Fig.13 Local reactivation stage of ancient landslide

(2)老滑坡阶段。古滑坡局部复活之后,在降雨、地震等外部作用下,滑坡坡脚岩土体最先失稳,沿着原古滑坡堆积体内的“基覆界面”(黄褐色碎石和灰黑色碎石接触面,灰黑色碎石是破碎基岩顺层滑动后形成,局部仍呈现出类似基岩的层面、节理面等岩体特征)发生牵引式滑动,前缘首先滑动,形成一级陡坎和台地,其后部的坡体因上部失去支撑,也相续产生滑动,最终形成了5级滑坡台地,即为老滑坡,构成了斜坡现今地貌,如图14所示。

5.2.4新滑坡时期

人类耕种、修路、修建民房等工程活动逐渐变得频繁,其中建设活动主要集中在第3,4级滑坡台地,不仅对坡体中后部形成了加载、扰动,而且对前缘构成了切坡和减载,加之生产生活用水的无序排放,地表水不断下渗进入坡体,降低了岩土体的抗剪强度,导致老滑坡局部复活,坡体中部最突出部分——第3,4级滑坡台地发生滑动,复活滑坡大部分沿着老滑坡滑面滑动,并从5级滑坡台地后缘临空面处剪出,形成了新滑坡,即新滑坡阶段,如图15所示。

图14 老滑坡阶段Fig.14 Old landslide stage

图15 复活形成新滑坡阶段Fig.15 Stage of reactivating to form a new landslide

6 结 论

(1) 赤绒古滑坡属于多期次复活型滑坡,按滑坡形成的先后顺序大致分为古、老、新3个阶段。古滑坡为推移式滑坡,老滑坡为牵引式滑坡,新滑坡为蠕滑推移式滑坡。

(2) 赤绒碎石土古滑坡物质组成中,以碎石为主,碎石孔隙充填砾石与黏性土,粗大碎石及岩石碎屑构成骨架形成架空结构,使碎石土滑坡体内部具有独特的渗流系统,降雨沿孔隙入渗,在水力作用下带走一部分砾石与黏性土,同时沿滑带上部碎石层、基覆界面和页岩中的煤线渗流,使基覆界面土体及煤线形成软弱带,滑带土饱水软化,抗剪强度下降,在内外部因素作用下造成古滑坡失稳复活。以粗大碎石形成骨架构成降雨下渗通道的滑坡渗流模式是造成碎石土古滑坡复活的主要外部因素。

(3) 从工程地质分析的角度出发,系统研究碎石土古滑坡滑体、滑带土的物理力学性质和渗透性质,综合地形地貌、地震构造、降雨等内外部因素,对碎石土古滑坡演化复活机理进行研究,将碎石土古滑坡的复活演化过程归纳为“四时期-六阶段”。