上肢康复机器人辅助训练对脑卒中患者上肢功能的影响

张海燕 吴方超 李建华 廖志平

1 杭州市大江东医院(杭州311225) 2 浙江大学医学院附属邵逸夫医院(310000)

脑卒中具有高发病率、高致残率和高死亡率的特 点,我国每年新发卒中患者约200 万人。随着经济和医疗水平的提高,脑卒中的死亡率已降至3%左右[1-2],但致残率仍居高不下。国内流行病学显示,卒中后约70%~80%的患者存在不同程度的肢体功能障碍[3],且大部分患者上肢功能的恢复速度和预后均不及下肢[4],严重影响了患者的日常生活和工作。

目前,针对脑卒中上肢功能障碍的训练方法较多,常规的有神经生理学疗法[5]、磨砂板训练[6]、镜像疗法[7]、作业疗法[8]等,但多对患者的上肢残存功能有一定要求,训练方式单一、枯燥,且较依赖于治疗师人工辅助,因此存在患者主观训练意愿低、训练强度难以客观量化等问题。研究发现[9],康复机器人可通过情景互动或晋级式游戏模式提高患者的主动性和参与度,并可采集训练数据、量化训练强度、实现大量重复,从而改善脑卒中患者的上肢功能。

近些年来,表面肌电图(surface electromyography,sEMG)评估技术在康复领域的应用越来越广泛,其可客观量化脑卒中患者的肌肉功能,为制定康复方案和评价疗效提供参考[10]。但文献检索发现,将其用于评估康复机器人辅助训练后上肢功能变化特征的研究仍较少。因此,本研究增加表面肌电图作为客观评价手段,探讨Fourier M2 上肢康复机器人对脑卒中患者上肢功能的影响,为上肢机器人在脑卒中领域的合理应用提供电生理理论基础。

1 资料与方法

1.1 研究对象

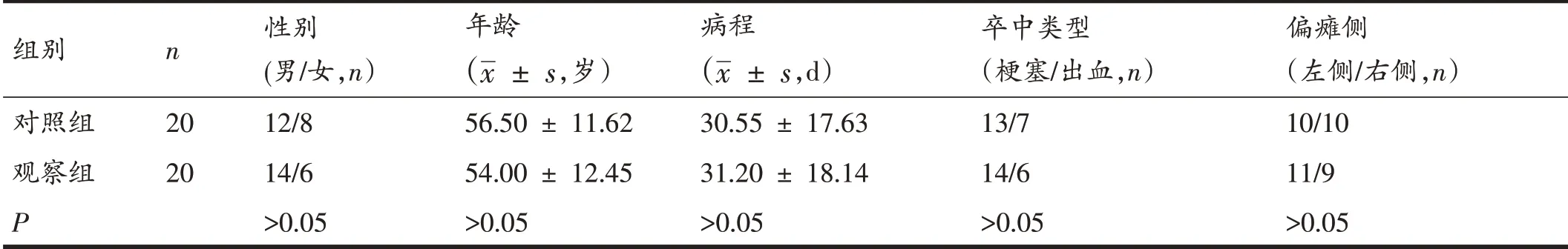

选取2018年1月1日至2018年12月31日收入浙江大学医学院附属邵逸夫医院康复医学科的脑卒中上肢功能障碍患者40例,按随机数字表法分为观察组和对照组,每组20例。两组患者性别、卒中类型、偏瘫侧别、年龄、病程等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

纳入标准:(1)符合全国第四届脑血管病会议对脑卒中的诊断标准[11],经头颅CT 或MRI 等辅助检查确诊。(2)年龄>18岁,伴上肢功能障碍,首次发病,病情稳定。(3)病程≤3 个月,MMSE 测试评分20 分以上。(4)Brunnstrom 分期≥Ⅲ级。(5)Ashworth 分级<1 级。(6)坐位平衡≥Ⅱ级。

排除标准:(1)病情不稳定者,以及有新的梗塞或出血的患者。(2)有认知及言语障碍影响交流者。(3)有肩关节半脱位、肩手综合征或疼痛影响训练者。(4)因外伤、软组织损伤、骨折、肩周炎、关节挛缩等致肩、肘、腕关节活动障碍者。(5)安装心脏起搏器患者,及其它严重心肺疾病者。(7)既往或本次发病致视力障碍者。本研究通过医院伦理委员会批准,所有受试者入组前均已熟知实验要求,且签署知情同意书。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 治疗方案

两组患者均进行常规康复治疗,主要包括慢性小脑电刺激、功能性电刺激、Bobath技术、PNF技术、全范围关节活动度维持训练、日常生活自理能力训练(翻身、坐起、穿衣等)、上肢控制能力训练(木插板训练、上肢协调功能训练器等)。所有患者的治疗强度为每天1次,每周6天,共持续4周。合并基础疾病者,同时进行常规药物治疗。

(1)磨砂板训练

对照组增加20 分钟磨砂板训练。患者端坐于磨砂板前,通过主动或助力运动将患侧上肢推向磨砂板的某个方向,致肘关节完全伸直后停留5 秒,然后拉回,重复20次,换方向,直至各个方向均推到。

(2)上肢康复机器人训练

观察组增加20 分钟Fourier M2 上肢康复机器人训练。此款机器人是上海傅立叶智能自主研发的基于视觉反馈和力反馈原理的训练系统,主要用于改善肩、肘关节的屈伸及肩内收、外展功能。训练时,患者端坐于机器人前,将患手固定于固定手套内,治疗师依据患者的上肢功能状况选择相应的训练模式(等速被动训练模式、助动训练模式、主动训练模式、抗阻训练模式),自定义训练轨迹,定制任务导向性游戏和阶梯性量化方案。借助机器人自带的评估系统每周评估1次,据评估结果调整训练参数。训练过程中若患者出现不适或肌张力突然增高应立即终止训练。

1.3 评定方法

两组患者治疗前和4周后均由同一位不了解分组情况的有经验的康复医师进行评定。

(1)上肢FMA评估

上肢运动功能采用简化Fugl-Meyer 运动功能评分法(Fugl-Meyer assessment scale,FMA)[12],内容主要包括反射、协同运动、分离运动、协调性等方面。本研究摘选的是上肢运动功能(不包括手指功能)的评定,共26 项,每项分为0 分、1 分和2 分三个计分等级,总分为52分。得分越高表示功能越好。

(2)MBI上肢部分评估

日常生活活动能力采用改良Barthel 指数(modified Barthel index,MBI)评定[13],共11 项,每个活动可分为5级,分别代表不同的独立程度,级数越高代表独立能力越强。本研究选取修饰、洗澡、进食、用厕、穿衣这5 项主要与上肢功能有关的日常生活活动进行评价,共计40分,分数越高表示自理能力越好。

(3)表面肌电图评估

患侧肱二头肌和肱三头肌的均方根值(root mean square,RMS)采用绍兴联合UMI-SE-I型(四通道)肌电图仪,评估场地选择在康复医学科表面肌电图室,将室温控制在25℃左右,设备2 m 内关闭手机等信号接发装置,且不与其它电子设备同时连接到一个患者身上,以避免气温、电磁干扰等因素影响实验的准确性。EMG 信号进行带通滤过器(10~200 Hz)滤过和全波整流,采样频率1000 Hz,共模抑制比>110 dB,增益1000,噪声<1 μV,A∕D 转换12 Bit。采集前确保患者熟悉采集过程,用75%酒精棉片清洁采集部位,以尽量减小皮肤与电极间的阻抗。主电极一片置于待测肌肉肌腹最高隆起处,另一片沿肌纤维走向置于其下方,两电极中心的距离约为2 cm,参考电极贴在尺骨鹰嘴周围无肌肉附着处。患者仰卧于治疗床上,为了实现采集过程的标准化,最大限度地消除肢位不同对肌肉发力点和发力程度的影响所致的结果差异,本研究选取在肘关节90°位肱二头肌(biceps brachii,BB)和肱三头肌(triceps brachii,TB)做最大随意等长收缩时采集sEMG 数据。将患者肘关节固定在锁定于90°的美国JAS肘关节训练器内,肩关节保持中立,无内旋和外旋,确保肩胛骨、三角肌后束及肱三头肌紧贴于治疗床,前臂旋后。嘱患者对抗JAS的阻力分别进行肱二头肌和肱三头肌最大随意等长收缩,每次收缩维持5秒,重复3 次。从所采集的3 段sEMG 信号中分别截取4 秒相对稳定的信号段,生成RMS,计算三次RMS 的平均值作为治疗前后疗效分析的参数。

1.4 统计学处理

本研究采用SPSS20.0 统计软件进行统计学分析。两组患者性别、卒中类型、偏瘫侧别的比较采用卡方检验;符合正态分布的计量资料采用均数± 标准差(±s)表示,用t检验,其中健患侧比较和治疗前后比较采用配对t检验,组间各参数比较采用独立样本t检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗前后上肢运动功能和日常生活活动能力比较

治疗前,两组患者组间FMA和MBI比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗后,观察组患者FMA 和MBI 与对照组比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。两组患者组内治疗前后FMA 和MBI 比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者治疗前后FMA、MBI比较( ± s)

表2 两组患者治疗前后FMA、MBI比较( ± s)

*P<0.05,与治疗前相比;#P<0.05,与对照组相比

组别对照组(n=20)观察组(n=20)治疗前治疗后治疗前治疗后FMA 16.45 ± 3.37 30.80 ± 8.96 *15.00 ± 3.61#38.95 ± 10.32 *#MBI 11.95 ± 3.84 21.70 ± 5.86 *10.30 ± 3.71#29.50 ± 8.16 *#

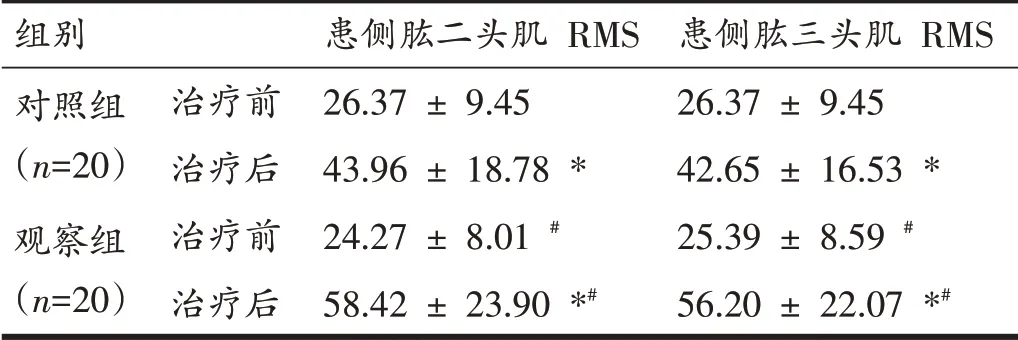

2.2 两组患者治疗前后患侧肱二头肌和肱三头肌肌肉激活能力比较

治疗前,两组患者组间患侧肱二头肌RMS和肱三头肌RMS 比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。治疗后,观察组患者患侧肱二头肌RMS和肱三头肌RMS与对照组比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。两组患者组内治疗前后患侧肱二头肌RMS和肱三头肌RMS 比较,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者治疗前后患侧肱二头肌、肱三头肌RMS比较( ± s)

表3 两组患者治疗前后患侧肱二头肌、肱三头肌RMS比较( ± s)

* P<0.05,与治疗前相比;# P<0.05,与对照组相比

组别对照组(n=20)观察组(n=20)治疗前治疗后治疗前治疗后患侧肱二头肌RMS 26.37 ± 9.45 43.96 ± 18.78 *24.27 ± 8.01#58.42 ± 23.90 *#患侧肱三头肌RMS 26.37 ± 9.45 42.65 ± 16.53 *25.39 ± 8.59#56.20 ± 22.07 *#

3 讨论

偏瘫是脑卒中后常见的功能障碍。由加拿大神经外科医生Penfield和Bordeley[14]绘制的身体各部分对应于运动皮层相应区域面积的“小矮人”可知,上肢比下肢动作更精细,对应的大脑皮层面积更大,因此大部分卒中后上肢功能障碍患者的预后较差,目前针对上肢功能障碍还没有特效方法[15]。

磨砂板训练[16]是目前常用的训练手段,其优点是可健侧带动患侧活动、操作简便;缺点是训练模式相对单一、枯燥,患者兴趣和主动性缺乏,且易受环境干扰,需要依靠治疗师一对一地口头指导或动作辅助,疗效受主观因素影响大。

上肢康复机器人是逐渐兴起的用于脑卒中上肢功能障碍患者辅助训练的新手段,研究表明[17-18]其可有效改善脑卒中患者的上肢功能,甚至可实现远程康复。但具体作用机制尚未明确。笔者分析其作用机理可能是基于大脑可塑性理论。根据大脑可塑性理论[19],一定强度的高重复性训练可以改善运动功能。该理论认为大脑皮质具有结构可塑性和功能可塑性。结构可塑性包括神经干细胞的激活、神经生物活性因子释放及突触功能的重建等;功能可塑性是指卒中后患者通过科学的康复训练,脑功能可出现一定程度的恢复。上肢康复机器人可提供高精度、高强度、高重复性的训练,实时地反馈运动参数,可在一定程度上促进脑区激活和大脑重塑,从而有效改善患者的上肢功能。

sEMG 可记录并定量分析肌肉收缩过程中产生的皮下运动单位的动作电位之和,在一定程度上反映肌肉收缩过程中募集的运动单位的数量、肌纤维收缩的同步性及肌肉激活(或募集)的速率。脑卒中后大脑失去对脊髓前角运动细胞的支配能力而表现为一侧肢体的瘫痪,属于上运动神经元性瘫痪,而sEMG 信号的振幅、频率等参数的特异性变化在一定程度上实时、无创地反映了中枢控制因素(运动单位的募集和同步化)及外周因素(如肌肉兴奋传导速度、代谢状态等)对肌肉活动的共同作用[20],因此,通过观察sEMG 信号提供的相关信息来探讨卒中后上运动神经元控制障碍的临床表现及其机制具有可行性,在临床上被广泛用于定量分析肢体运动功能、卒中后神经肌肉功能及康复训练的疗效评定[21-22]等。均方根值(root mean square,RMS)是SEMG 时域分析中最可靠的指标,可体现肌电幅值的大小,与肌肉的运动单位募集程度和肌肉激活程度呈正相关[23]。刘骞豪等[24]研究发现脑卒中患侧上肢FMA 评分、徒手肌力测定(manual muscle testing,MMT)评分与肱二头肌表面肌电信号RMS 呈显著正相关,表明表面肌电信号的变化可在一定程度上反映偏瘫上肢的运动功能水平,为制定针对性的上肢功能康复训练方案提供理论指导及客观依据,结论与本研究一致。

本研究结果显示,治疗后两组患者的MBI、FMA、患侧肱二头肌RMS、患侧肱三头肌RMS 较治疗前均改善,表明Fourier M2 上肢康复机器人和磨砂板训练均能够实现屈肘和伸肘动作的大量重复,反复刺激大脑形成正确的运动模式,提高上肢运动的协调性,更好地促进分离运动。观察组疗效优于对照组,究其原因可能是Fourier M2上肢康复机器人将偏瘫患者缺损的本体感觉通过视觉来代偿,通过对视感受器的刺激,将更为准确的感觉信息传至中枢神经系统,大脑据此发出指令来支配偏瘫侧肢体做出相应动作,同时系统可感知患者肌力的大小,施加相应的助力或阻力,通过一定强度的大量重复改善感觉采集与运动支配的失联,并且通过设置任务导向性的游戏和阶梯性量化的训练方案提高了患者训练的趣味性,患者主动参与成分增多,从而提高运动单位的激活和募集能力,以及运动的协调性和中枢控制能力。此外,只要根据患者的功能状况设置好治疗方案后,患者即可自行锻炼,在很大程度上解放了治疗师的劳动力,一位治疗师可以在同一时间为更多的患者提供服务,解决了医院康复科普遍存在的治疗师不足的难题,大大提高康复治疗的效率。

徐冬艳等[25]采用上肢Fugl-Meyer 评定法、改良Barthel 指数评分等量表评价发现上肢康复机器人联合常规康复治疗可显著改善脑卒中患者上肢运动功能,而本研究在量表评价的基础上增加表面肌电图评估,从电生理层面验证了上肢康复机器人的疗效,但引起肌电指标改善的到底是中枢机制还是周围机制,是今后笔者将要进一步研究的方向。

4 结论

Fourier M2 上肢康复机器人可有效提高脑卒中患侧肱二头肌和肱三头肌运动单位的激活和募集能力,改善偏瘫上肢的运动功能,提高日常生活活动能力。