肿瘤放射增敏剂在鼻咽癌放射治疗中的价值分析

蔡琳婷

厦门大学附属第一医院杏林分院放射科,福建省厦门市 361021

随着生活压力的增加与自然环境的改变,我国鼻咽癌患者的数量也呈现递增的状态。据资料显示[1],医院收治的鼻咽部肿瘤癌患者当中,鼻咽癌占据了99%以上。鼻咽癌是临床常见的头颈部恶性肿瘤,具有较高的致死率。目前,治疗鼻咽癌的首选办法即为放化疗。但放化疗治疗极易引发患者出现并发症,如颈部皮肤反应就是放化疗中最常见的并发症,反应严重者甚至会导致放疗中断,进而耽误患者的治疗时间[2]。随着医疗技术的发展,在放疗治疗中运用增敏剂逐渐得到了临床的认可,但有关增敏剂的安全性的研究较少。因此,本文就肿瘤放射增敏剂在鼻咽癌放射治疗中的临床应用效果展开如下探讨。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年2月—2018年2月期间于我院行放疗治疗的88例鼻咽癌患者作为观察对象。纳入标准:(1)经活检组织病理检查确诊为鼻咽癌者;(2)KPS评分≥80分[3];(3)首次行放射治疗者;(4)通过伦理协会批准且自愿签署本研究知情同意书者。排除标准:(1)存在远处肿瘤转移者;(2)有药物过敏史;(3)伴有严重疾病或心肺功能不全者。通过随机数表法将其分为常规组与增敏剂组,每组44例。其中,常规组有男21例,女23例;年龄31~58岁,平均年龄(43.84±1.16)岁;病灶分型:结节型17例,菜花型15例,溃疡黏膜下型12例;病理分期:Ⅱ期18例,Ⅲ期14例,Ⅳ期12例。增敏剂组有男22例,女22例;年龄33~60岁,平均年龄(44.81±1.21)岁;病灶分型:结节性15例,菜花型15例,溃疡黏膜下型14例;病理分期:Ⅱ期20例,Ⅲ期13例,Ⅳ期11例。对比两组一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法 两组均进行放射治疗,使用6MV-X线对患者进行常规的外照射,分割照射则为200cGy/次,主野为双侧面颈联合野;折射3 600cGy之后则缩野并绕开脊髓等局部继续进行照射;在进行外照射时,面对颞叶、脑干、视神经等部位时应注意控制好适宜的剂量,即DT 7 200cGy/36f/7-8w,颈部预防性用量:5 600cGy,颈部淋巴结:DT 7 000cGy/35f/7-8w。增敏剂组患者则在上述常规放射治疗的过程中增加肿瘤放射增敏剂,增敏剂为甘氨双唑钠(山东绿叶制药有限公司,国药准字H20020706,规格0.25g),在患者进行放射治疗前以静脉滴注的方式给药,给药时先使用100ml生理盐水进行稀释,用药剂量为800mg/m2,需要在30min内滴注完毕,用药时间为每周3次,直至放疗治疗结束。两组患者均持续进行3个月的放射治疗。

1.3 观察指标 根据治疗总有效率以及并发症(贫血、恶心呕吐、白细胞减少、皮肤反应、血小板水平降低、肝肾功能异常等)发生率来评估治疗的效果。采用WHO提出的实体瘤疗效评价标准来判定临床疗效,临床疗效分为三个标准[4],即显效:病灶体积缩小程度>50%,且保持时间>30d;有效:病灶体积增大程度≤25%或病灶体积缩小程度在50%以内,且保持时间>30d;无效:病灶体积增大程度>25%或者出现新的病灶。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

2 结果

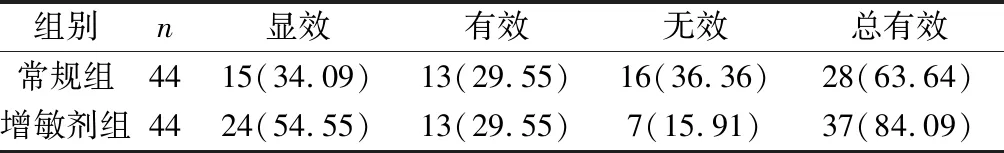

2.1 两组患者治疗总有效率对比 经治疗,增敏剂组的治疗总有效率明显高于常规组(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗总有效率对比[n(%)]

注:两组总有效率比较,χ2=4.77,P<0.05。

2.2 两组患者不良反应发生率对比 经治疗,增敏剂组的不良反应发生率明显低于常规组(P<0.05),见表2。

表2 两组患者不良反应发生率对比[n(%),n=44]

3 讨论

鼻咽癌发生在人体鼻腔的腔侧或顶部,是临床的一类恶性肿瘤。患者的主要症状有涕中带血、耳部闷堵、鼻塞、头痛以及复视等,给患者的生命健康与生活质量带来极大威胁。医学界尚未明确该疾病的具体病因,但通过既往临床数据及研究来看,病毒感染、环境污染以及遗传等均为引发鼻咽癌的重要因素[5]。现阶段,我国治疗鼻咽癌多采用放射治疗,虽然该治疗方法疗效确切但较易出现并发症,影响治疗进度,且局部容易复发,对患者的疗效及生活质量造成影响。而随着医学研究的持续探索,分子生物理论有了很大的提升,临床对细胞周期分化、紊乱、DNA损伤、凋亡以及放射所致细胞信号转导的过程均有了较为深入的理解,因此放疗增敏的概念逐渐得到了临床的认可。

现阶段,常规放射治疗是临床较为常用的鼻咽癌治疗方法,具有疗效确切的优点。该治疗法能够在不损伤正常组织细胞的前提下提高肿瘤靶区的照射剂量。但由于该治疗方法形式较为单一,因此治疗效果也颇为有限,容易引起复发[6]。同时,正常组织的放疗耐受剂量仍然是放射治疗中必须要考虑且不能逾越的限制因素。在对患者进行放疗时,不同类型的恶性肿瘤对放射线的敏感性均有所不同,例如淋巴瘤、生殖细胞肿瘤等经过单纯放射治疗即可取得理想的治疗效果,复发率也较低;而软组织肉瘤对放疗的敏感性则较为低下,即便在大剂量的照射下也容易复发。此外,鼻咽部位是人体较为敏感脆弱的部位,对该处进行放射治疗势必会增加患者的不良反应程度,导致患者的生存质量大幅度降低[7]。因此,改善肿瘤的乏氧性,提高放射治疗的敏感性是临床治疗的一大重要目标。本文结果显示,经治疗,增敏剂组的治疗总有效率明显高于常规组(P<0.05);增敏剂组的不良反应发生率明显低于常规组(P<0.05)。这说明相比于单纯放射治疗,在其基础上增加增敏剂可以显著提升治疗效果与安全性。目前,临床治疗鼻咽癌的增敏药物有铂类等修复抑制剂、三氧化二砷等肿瘤血管生成抑制药、作用于细胞周期的拓扑替康、沙纳唑亲电子性化合物以及甘氨双唑等乏氧细胞辐射增敏剂等。由于肿瘤细胞具有乏氧性,因此乏氧细胞增敏剂成为了放射增敏剂当中的重点使用对象。甘氨双唑钠则是乏氧细胞增敏剂的药物,该品能够将受损分子上的电子进行转移,抑制肿瘤细胞中受损因子的修复,还可将肿瘤细胞的损伤固定于细胞核内,从而促进放射治疗对肿瘤细胞的杀灭率。同时,甘氨双唑钠对肿瘤内乏氧细胞的放射敏感性有显著提升的作用,所以能够促进大量肿瘤细胞的凋亡,进而降低肿瘤复发或转移的概率。此外,甘氨双唑钠是一种低毒性的高效放射增敏剂,使用方式也较为简易,当甘氨双唑钠进入人体后,血液药物浓度维持时间可长达48h,即便应用在头颈部的肿瘤放射治疗也具有较高的安全性,降低了不良反应的发生率。有研究学者[8]对甘氨双唑钠与紫杉醇者两种增敏剂的疗效进行对比,而后发现此两种增敏剂的治疗效果无明显差异。紫杉醇虽然能够有效降低远处转移的发生概率,但紫杉醇的所引发的急性不良反应较多。因此医生在临床选择增敏剂时应注重全面评估患者的病情需要及耐受情况,合理选择增敏剂。

综上所述,在肿瘤放射治疗中运用增敏剂可以显著提高鼻咽癌放射治疗的效果,降低患者的不良反应发生率,进而在一定程度上提高患者治疗期间的舒适度以及生存质量,因此建议将该治疗方法进行临床推广。