鲁迅原配朱安:一只被遗忘的蜗牛

乔丽华

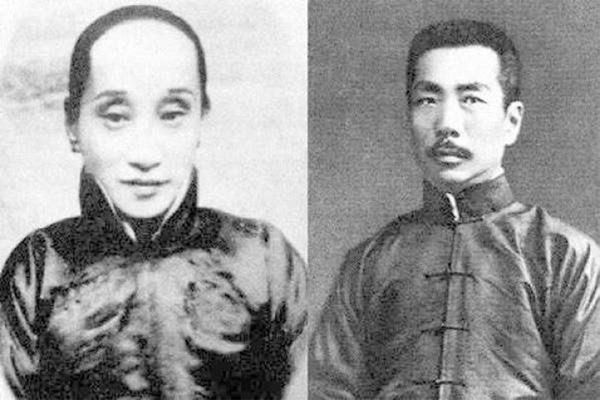

提到鲁迅夫人,多数人只知道许广平,却不知鲁迅身后还有一个叫朱安的女人。朱安虽然是鲁迅的妻子,却有名无实,她为鲁迅空守了41年,最后孤独地长眠于北京西直门外保福寺处。

朱安与鲁迅是同乡,祖上曾做过知县一类的官。在这样的家庭环境中长大的朱安,虽然识字不多,但是懂得礼仪,性格温和,待人厚道。朱安和旧中国很多家庭的女儿一样,从小被教养成一个切合传统要求的典型:三从四德,温良贤淑。

父母惜之如掌上明珠,取名为“安”,想必是希望女儿平安、恬淡度过一生。朱安最终却用“安静”两字诠释了自己的名字,她安静地走完了自己的一生,安静得让人忽略了她的存在。

朱安和鲁迅定亲时,按照现在的说法,已是“大龄剩女”了。朱安比鲁迅大三岁,乡里有俗语:女大三,抱金砖。彼时周家虽然败落,但周家也称“周家台门”,看起来还是门当户对的。

1906年,鲁迅的母亲装病将鲁迅从日本骗回家与朱安成亲,时年鲁迅26岁,朱安29岁。听说新郎官喜欢大脚,新婚的朱安特意穿了双大鞋,里面塞了很多棉花,本想讨新郎的欢心,可是在出花轿的时候,轿子太高,鞋子掉了下去,露出了三寸金莲。按当时的民间说法,成亲时掉鞋,是凶兆。这就像一个魔咒,诅咒了朱安以后的人生。

鲁迅堂叔周冠五回忆那天晚上的情形:“结婚的那天晚上,是我和新台门衍太太的儿子明山二人扶新郎上楼的。一座陈旧的楼梯上,一级一级都铺着袋皮。楼上是两间低矮的房子,用木板隔开,新房就设在靠东首的一问,房内放置着一张红漆的木床和新媳妇的嫁妆。当时,鲁迅一句话也没有讲,我们扶他,他也不推辞。见了新媳妇,他照样一声不响,脸上有些阴郁……”

周家的佣工王鹤照当时18岁,他透露了一个不为人知的细节:鲁迅新婚后的第二天早上,印花被的靛青染青了他的脸,让人想到他那晚很可能把头埋在被子里哭了。婚后第四天,鲁迅就携二弟周作人去了日本,离开了母亲强加给他的女人。

没有人提到,朱安在这新婚的三四天里是怎么熬过来的。也许,就是在那一刻,她想到自己就像一只蜗牛,只要慢慢爬,慢慢熬,总能等到周家少爷回心转意的那一天。

1919年,鲁迅卖掉周家老房,在北京买下了八道湾的宅子,准备把家人接去同住。对朱安来说,这意味着她从此要离开故乡去一个完全陌生的地方,这无异于和娘家人生离死别。但朱安谨遵嫁鸡随鸡嫁狗随狗的习俗,跟随鲁迅来到北京,此生再也没有回去。

自1919年起,鲁迅搬了三次家,朱安也跟着一次次地迁居。1924年5月25日晨,鲁迅携母亲、朱安迁居到西三条胡同21号的住宅,开始了他们在新家的生活,这使她重新看到了希望,以为他终于回心转意了,然而,这一切只是朱安自己的幻想……

“这是母亲给我的一件礼物,我只能好好地供养它,爱情是我所不知道的。”鲁迅的这句表白很著名,曾被许多人引用,以证明他对朱安确实毫无感情,只有供养的义务。

与鲁迅相比,朱安更加不幸。鲁迅忍受了漫长的煎熬,最终还是等到了他的“月亮”许广平;而朱安真的“做一世的牺牲”,陪伴她的只有年迈的鲁老太太和日复一日的空房……

1923年秋天,鲁迅应好友许寿裳之邀,到北京女子高等师范学校(1924年更名为北京女子师范大学)讲课,在这里认识了许广平。这样的师生关系延续了一年多,直到1925年3月,由于许广平写信向鲁迅求教,他们之间有了进一步接触,原本疏远的师生关系才有了突破。

鲁迅和许广平在上海同居并生下海婴,对朱安是一个很大的打击。房东的妹妹问她“那你以后怎么办呢”,她一下子被触动了心事,显得相当激动:“过去大先生和我不好,我想好好服侍他,一切顺着他,将来总会好——我好比一只蜗牛,从墙底一点一点往上爬,爬得虽慢,总有一天会爬到墙顶的。可是,现在我没有办法了,我没有力气爬了。我待他再好,也是无用。”

她说这些话时,神情十分沮丧。她接着说:“看来我这一辈子只好服侍娘娘(鲁迅母亲)一个人了,万一娘娘‘归了西天,从大先生一向的为人看,我以后的生活他是会管的。”这也是朱安唯一一次向别人袒露心迹。

鲁迅去世后,朱安将鲁迅著作权的所有版权全权委托给许广平打理,《鲁迅全集》才得以顺利筹备出版。

许广平也对朱安的生活设法维持。然而在心底里,朱安依旧有一种“拿人家的手短”的客气和怯怯,有时还会出现联系不上许广平的状况。

贫困潦倒、体弱多病又步入老年的朱安,仅靠周作人每月供给的150块钱根本无法维持生活。她每天的食物主要是小米面窝头、菜汤和几样自制的腌菜,即使这样,也常常难以保证,到1944年已欠债4000多元。因此,她听从了周作人的建议,决定出售鲁迅的藏书。

1944年8月25日的《新中国报》刊登了这一消息,许广平闻悉,忧心如焚,立即给久未通音信的朱安写了信,加以阻止。同时,上海文化界进步人士都很焦急,当年10月,还推举唐弢、刘哲民二人去北京解释劝阻。

1944年唐弢造访朱安,看见她也只是默默地喝着汤水似的稀粥,吃着几块酱萝卜。在来客面前,朱安情绪激动,她冲着客人说:“你们总说鲁迅遗物,要保存,要保存!我也是鲁迅遗物,你们也得保存保存我呀!”

在困顿的岁月里,哪怕是作为“鲁迅的遗物”,她也被世人长久地遗忘了。万千辛酸,使她发出了这样的呐喊。这是她一生最后的呐喊,也是她一生唯一为自己的申诉。这句悲号积攒了朱安一生的委屈与压抑,也用尽了她一生的力气。

在艰难的抗战以及国内战争期间,朱安作为鲁迅的合法夫人,都做到了有尊严地活着,对社会各界的捐助,一般都是辞而不受,她说“宁自苦,不愿苟取”,确实不愧为鲁迅夫人。

朱安并不迂腐,相反,她异常清醒,对于自己的处境,对于生活和时代强加给她的一切,她无力反抗,只能默默承受。

朱安去世前一日,对前来探访的记者说:“周先生对我并不算坏,彼此间并没有争吵,各有各的人生,我应该原谅他……许先生待我极好,她懂得我的想法,她肯維持我……她的确是个好人。”而对鲁迅的儿子周海婴,她虽终生未见,却充满了挂念。据亲友给许广平说,朱安临终时,“泪流满面,她念大先生,念先生又念海婴”。她唯一的遗憾,是没有见过海婴。

朱安曾说:“灵柩回南,葬在大先生之旁。”她至死都想着要跟鲁迅守在一起,可是,就像生前不能如愿,她的遗愿也没有实现。

1947年6月,朱安在北平病逝,走完了她看似波澜不惊实则暗潮汹涌的一生。她的葬礼按许广平的意思举行,墓地设在西直门外保福寺处,没有墓碑。她在这个世界上生活了69个春秋,孤独地度过了四十多年的漫长岁月。最终,朱安这个“母亲的礼物”还是还给了母亲。

编辑/汪微微