没有“事实”概念的新符合论(上)

摘要:使用“事实”概念的传统符合论遇到了很多严重的困难,主要是难以说清楚“事实”概念以及命题如何与事实“符合”。这不意味着要完全放弃传统符合论,转而求助某种其他形式的真理论。为了确保真理的客观性,符合论的如下核心洞见是任何合理的真理论都必须坚守的:不是我们语言中的东西,也不是我们心智中的东西,而是外部世界中的东西,使得我们描述这个世界状况的命题为真或为假。完全有可能塑述一种不使用“事实”概念又坚持传统符合论核心洞见的新符合论,新符合论有自己的形而上学假定、认识论假定和语言哲学假定。由于语言具有生成性,在定义“真”概念时,新符合论必须诉诸塔斯基所使用的递归程序,先给出命题组成成分的语义值,再定义出最简单的命题即原子命题的真,然后逐步定义出越来越复杂的命题的真。融贯是真理的内在要素。“真”概念绝不是平庸的和不足道的,相反,它是非常重要的和实质性的。追求真理是我们的使命。

关键词:命题;“事实”;符合;真;融贯;新符合论

中图分类号:B81 文献标志码:A 文章编号:1001-862X(2019)05-0005-008

各门学科的目标是在各自的范围内发现有哪些真理。哲学的目标则更具一般性,它研究这样的问题:什么是真?当一个人说一个命题是真的时候,他在说些什么?传统有几种主要的真理论:符合论,强调真命题与外部世界之间的关联;融贯论,强调真命题之间的融贯和相互支持;实用主义真理论,强调真理所造成的实际后果;冗余论,断言“真”概念不具有实质性作用,等等。其中,符合论被认为是最古老也最有影响的真理论,但它遭遇了某些严重的理论困难。后来又出现了很多真理论,其中许多只是前几种的变种,至少与它们有密切关系,例如语义真理论、使真者理论、真理同一论、实质真理论、多元真理论、紧缩真理论和初始真理论,等等。本文的目标是:先概述传统符合论所遭遇的理论困难,再提出和论证一种新的符合论,它不使用传统符合论的“事实”概念,但坚持它的基本思想:命题的真不在于词语与词语的关系,而在于词语与世界的关系,或内容与世界的关系。具体地说,在于命题的内容与对象在世界中的存在方式或存在状况的符合与对应。这里的关键在于:不是我们语言中的东西,也不是我们思维中的东西,而是外部世界中的东西使得一个命题为真或为假;真理在外部世界中有其使真者(truthmaker)。新符合论试图由此确保真理具有某种程度的客观性。

一、传统符合论的困难

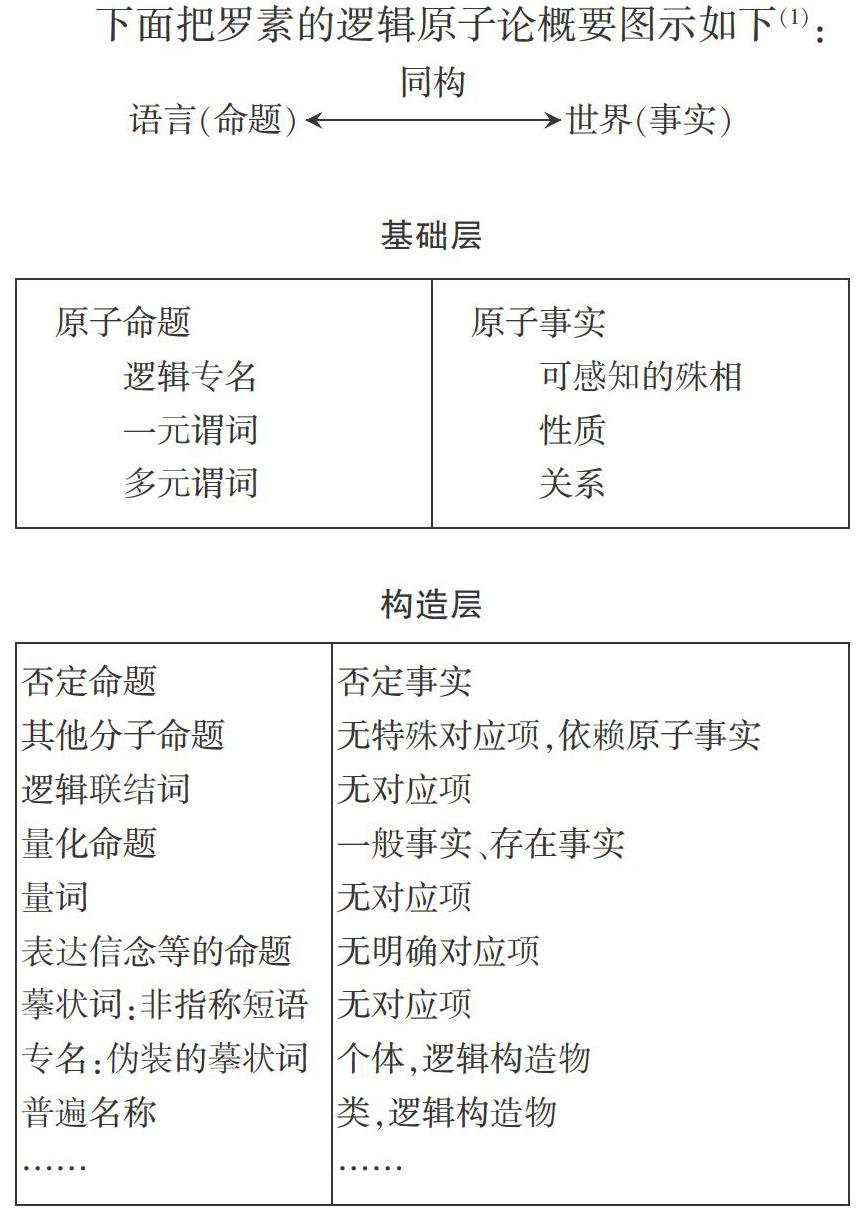

一般认为,亚里士多德对真理符合论做了最早的表述:“说是者为非,或说非者为是,是假的;而说是者为是,或说非者为非,是真的。”[1]换成更明白的表述,事情是怎样的偏说它不是怎样的,事情不是怎样的偏说它是怎样的,这样的说法是假的;而事情是怎样的就说它是怎样的,事情不是怎样的就说它不是怎样的,这样的说法是真的。为了说明命题的真,传统符合论大都设定了“事实”概念,并认为事实在外部世界中,是使得命题为真的使真者:与事实相符合和对应的命题为真,否则为假。为了说明这种符合和对应,罗素提出了逻辑原子主义,维特根斯坦提出了图像论。撇开细节差异,他们的核心思想是近似的:命题中的名称指称外部世界中的个体,命题中的谓词指称或描述个体的性质和关系,命题本身则指称或描述外部世界中的事实(fact)或事态(states of affairs),若相应的事实或事态存在,则该命题为真,否则为假。这套理论更深层的假设是:语言与世界在逻辑形式上同构,因此,由语言可以推论世界。

下面把罗素的逻辑原子论概要图示如下(1):

罗素和维特根斯坦等人的这套理论遇到的最大困难是:如何说清楚命题与事实的“符合”和“对应”。

1.事实是连成一片的,无法个体化

蒯因有一个著名的断言:“没有同一性就没有实体。”[2]个体的同一性是一个体在不同场合出现时将其确认同一个体的标准,也是该个体区别于其他个体的标准。因此,同一性标准亦称个体化标准。只有x具备同一性,我们才能把它称作某个“东西”,并且把它与别的“东西”区别开来:这个x,那个y;才能对它们进行计数:一个x、两个x、三个x……如果有事实并且是某类实体的话,那么,事实的同一性标准是什么?我们如何划定一个事实的边界条件?我们依据什么在不同事实之间做出区分?

先看“CB正在写作”这样的原子命题。所谓原子命题,就是其本身不能析解出别的命题的命题。如果硬要对它再作分析的话,只能将其拆解为不同的命题成分,例如主词“CB”,谓词“正在写作”。问题:这个原子命题符合什么样的原子事实?是“CB正在写作”这个事实吗?它在何种意义上是“原子”的?当CB在写作时,他通常是用电脑写作,因此,他面前有一台电脑或显示屏,他用手指在键盘上操作,他坐在某张椅子上,这把椅子在某個房间里,这个房间在某座公寓楼里,这座楼在某个小区里……当他写作时,他或许还在抽烟,手边还有一个茶杯,当然他还穿着衣服……所有这些是对“CB正在写作”这同一个事实的不同描述,因而是这同一个事实的不同构成部分?或者它们根本上就是完全不同的事实?如何区分?标准是什么?大概没有人能够说清楚。

再看否定命题。有两种类型的否定:“CB不在牛津大学”和“并非CB正在牛津大学”。这两个命题的区别在于:在第一个命题中,否定词“不”插在主词和谓词之间;在第二个命题中,否定词“并非”作为命题联结词置于一命题的开头。当然,这两个命题是等值的,但并非其他命题也是如此,例如“CB不是牛津大学教授也不是哈佛大学教授”,与“并非CB既是牛津大学教授又是哈佛大学教授”就不等值。我们仅考虑“CB不在牛津大学”这个否定命题,它对应什么事实?罗素说它对应相应的否定事实“CB不在牛津大学”。问题:否定事实是寄居、附随在相应的肯定事实之上,还是独立于肯定事实之外的另一种事实?例如,从“CB正在北京”这一事实,我们可以知道下面这些都是“事实”:CB不在上海、CB不在广州、CB不在香港、CB不在台北、CB不在东京、CB不在纽约、CB不在南极、CB不在月球上……由此可知,(1)如果有所谓的“否定事实”的话,这样的否定事实是无穷多的,如金岳霖所言“滔滔者天下皆是”[3]760;承认和接纳这样的否定事实真的有必要吗?(2)这样的否定事实似乎是寄居、附随在肯定事实之上的,因而就没有必要在肯定事实之外去承认所谓的“否定事实”?(3)如果硬要断言“否定事实”自成一类的话,则很难给出识别和确认“否定事实”的可以操作的清晰标准。

丘奇、哥德尔、蒯因和戴维森等人还用所谓的“弹弓论证”去证明:如果真命题对应某个事实的话,它就对应所有事实,甚至对应唯一的“大事实”。他们所使用的“弹弓论证”非常技术化,我对他们的结论给出了一个“直观论证”,只要回过头去仔细思考“CB正在写作”那个例子即可。为了清楚起见,再通过另一个例子来说明。考虑“张学良、杨虎城发动了‘西安事变”这个命题:它是否只描述、刻画了“一个”事实?这取决于你怎么看。这个事件有前因,有具体的发生过程;有众多的人物参与、牵涉其中,这些人有不同的出身和历史,有不同的意图和打算……这个事件有结局,還产生了重要且深远的历史影响……如果有人愿意,完全可以写出几大卷的历史书,实际上已经有多种这样的书。所以,历史学家贝克尔指出:“简单的事实最后看来绝不就是一个简单的事实,而是许许多多事实的一个简单的概括罢了。”[4]戴维森也断言:“如果我们试图为指称事实提出某种严肃的语义学,我们就会发现:事实是连成一片的,没有办法在它们之间做出区分。”[5]如果所有事实都融合成了唯一的“大事实”,后者就蜕变成“世界”和“实在”的同义语。符合论的主张“一个命题为真当且仅当它符合某个事实”就变成了“一个命题为真当且仅当它符合整个世界”,这样的符合论是非常反直观的。通常认为,如果有事实的话,那么,“雪是白的”符合一个事实,“草是绿的”符合另一个事实,“CB是北大教授”则符合第三个事实。如果说它们为真,是因为它们共同符合唯一的“大事实”,并且所有真命题都符合同一个“大事实”,所有的假命题都不符合这个“大事实”,那么,这样的符合论还有意义吗?还有多少人能够严肃认真地对待它?

仔细思考一下就会发现,所谓的“事实”背后隐藏着人的视角。先看普列维尔的一首诗《公园里》:

一千年一万年

也难以

诉说尽

这瞬间的永恒

你吻了我

我吻了你

这冬日朦胧的清晨

清晨在蒙苏利公园

公园在巴黎

巴黎是地上的一座城

地球是天上的一颗星[6]

这首诗先用特写镜头捕捉到一个“瞬间的永恒”:两个恋人接吻。然后镜头开始后退、拉开、拉远,由此逐渐把那个画面推入无穷,也推入永恒,从而贴近了诗开头的关键词“永恒”。同样的道理,“事实”如何捕捉和切分,也取决于你是用特写镜头,还是用广焦距、长镜头,而最后又取决于你究竟想从这个世界捕捉什么、能够捕捉什么、怎么捕捉,以及这个世界中的真实状况。在这个意义上,“事实”已经不完全在这个世界中,而是含有某种认知建构的成分。我曾论述说:“‘事实与认知主体的意图或目标有关,是认知主体利用特殊的认知手段,对外部世界中的状况或事情所做的有意识的提取和搜集,因而是主观性和客观性的混合物。用一种隐喻性说法,‘事实是我们从世界母体上一片片‘撕扯下来的。究竟从世界母体上‘撕扯下什么,既取决于我们‘想撕扯下什么,即我们的认知意图和目标;也取决于我们‘能撕扯下什么,即我们的认知能力;还取决于我们‘如何撕扯,即我们所使用的认知手段和方法。如此刻画的‘事实在科学研究和司法实践中起‘证据作用。”[7]这样的事实可能以多种方式撒谎,从而掩盖本体论意义上的客观真相,故在定义“真”概念时很难发挥什么实质性的作用。

2.事实与命题的关系无法厘清

刻画“事实”概念的常见策略是:为了说明一个命题p的真,由此就创制一个事实p,符合论由此变成了如下的等价式:

对于任意命题p而言,命题p是真的当且仅当p是一个事实。

用英语来表述更好理解:

It is true that p if and only if it is a fact that p.

很显然,这种“事实”概念是为了符合论的目的而由真语句投射出去的,是为了说明语句的真而特别创制的。我们先有一个语句,为了说明这个语句的真,我们设定这个语句所对应的事实。在这样做时,我们实际上是把语句及其结构“移植”和“投射”到现实世界中去。由此至少会带来如下问题:(1)根据这种符合论,“CB在说话”这个语句符合“CB在说话”这个事实。不过,当CB在说话时,他是对着某个人或某些人说的,他的舌头和喉咙在动,存在适当的空气条件传播CB的声音,别人有能够听见CB声音的耳朵;CB还穿着衣服,站着或坐着,比画着某些手势,处于一个特定的时间和地点;他还是他国家的公民……所有这些都包括在“CB在说话”这个事实中吗?一个“事实”的边界条件在哪里?(2)“王强与李莉结婚了”和“李莉与王强结婚了”是两个不同的命题,它们对应同一个事实还是两个不同的事实?“北京是一个现代化大都市”和“中国的首都是一个现代化大都市”这两个命题对应不同的事实吗?通常认为,同一个事实可以由不同的命题来刻画,故事实与命题并非一一对应。

上述版本的符合论还会导致“事实”与“真”这两个概念相互依赖。蒯因论述说,有人告诉我们,“鸟会飞”为真是由于鸟会飞这一事实,“鸟会飞”这个真语句符合鸟会飞这个事实,“鸟会飞”这个语句是真的当且仅当鸟会飞是一个事实。稍微思考一下就会发现: “事实”概念是通过真语句来定义的,而语句之真又是通过事实来定义的。这样一种定义是明显的循环,甚至是恶性循环,因而是空洞无效的。设定“事实”对于真语句没有任何解释力,我们应该放弃“事实”这个概念。“鸟会飞是一个事实”因此就被简缩为“鸟会飞”,我们根据鸟会飞这一事实说明“鸟会飞”为真,现在变成:“鸟会飞”是真的当且仅当鸟会飞。蒯因由此断言:真就是去引号。但他的去引号论仍含有符合论成分:“真谓词在某种程度上用来通过语句指向实在;它用作提醒物:虽然提及语句,但实在仍然是要点所在。”[8]“正如符合论已经暗示的,真谓词是词语和世界之间的中介。真的东西是语句,但该语句的真就在于世界恰如它所说的那样。”[9]去引号论“是真理符合论的重要残余。把真归属于语句(‘雪是白的——译者加)就是把白归属于雪。把真归属于‘雪是白的仅是去引号并且说雪是白的”,“我们看到符合论退化为去引号”。[10]

由于真命题与事实之间的紧密联系——一个命题为真当且仅当它所说的是一个事实,一个命题为假当且仅当它所说的不是一个事实,最后导致有些学者提出了“真理同一论”:真命题与事实是同一的,真命题不仅符合事实,甚至就是事实本身,例如真命题“雪是白的”等于“雪是白的”这个事实。这种同一论会遭遇比传统符合论所遭遇的更严重的困难。首先,句子是语言性的,命题是心智性的,传统符合论所要强调的是:语言所表达的东西,人脑中所想到的东西,与外部世界中的某种状况或情景相符合或对应,由此来保证真理的客观性。按照真理同一论,真命题与事实变成了同一类东西,它们究竟是同属于语言或心智,还是同属于外部世界?相互等同的東西是传统符合论所说的那种“符合”或“对应”吗?我们之所以设定“事实”,是为了让它们成为真命题的使真者。如果让事实等同真命题,那么,真命题能够成为它们自己的使真者吗?事实难道也有真假之分?其次,如果让事实成为某种命题型的东西,那么,两者的存在条件应该是相同的,但实际情形并非如此:即使命题p不为真,该命题仍然存在;只有命题p为真时,相应的事实p才存在。具有不同存在条件的东西怎么能够相互等同?!

由此可以得出结论:“事实”很难作为一个哲学概念被严肃认真地对待,更难以在定义“真”概念时发挥实质性作用。但这并不妨碍事实作为一种日常话语仍被广泛使用,说x是事实就是说x是真实存在的情形或所发生的事情,说者的主观意图是要强调x的客观性,但x不会因为有人说它是事实就自动具有客观性,那个说法的真假还需要鉴别,还需要做大量的探查和研究工作。

二、新符合论的预备性断言

尽管使用“事实”概念的符合论遭遇严重的困难,最主要是“事实”概念以及事实与命题的关系说不清楚,但这不意味着就要完全放弃传统符合论,转而求助于某种其他形式的真理论。在我看来,为了确保真理的客观性,符合论的如下核心洞见是任何合理的真理论都必须坚守的:不是我们语言中的东西,也不是我们心智中的东西,而是外部世界中的东西,使得我们描述这个世界状况的命题为真或为假。外部世界中的东西是使得命题为真的使真者。下面,我着手塑述一种不使用“事实”概念的新符合论,它有如下四个预备性断言。

1.命题是真值载体

在逻辑学上,真和假被叫作“真值”,能够为真为假的东西被叫作“真值载体(truth-bearer)”。关于什么东西能够为真为假,有许多不同的说法,例如语句、命题、陈述、判断、言说、断言、信念、理论,等等。这里只考虑前两种选择。语句是相对于语言的,例如“Snow is white”和“雪是白的”分别是英语和汉语的句子。但真理是跨语言的,不同语言的说话者可以说出和拥有同样的真理,这是把语句作为真值载体难以说通之处。命题是跨语言的,是不同语言的句子所表达的共同的语义内容(意义或思想),例如“Snow is white”和“雪是白的”表达同一个命题,并且是真的。我们把命题视作真值载体,命题还可以是像知道、相信和其他命题态度的对象,以及英语中that-从句的所指,例如“x knows that p”,“it is true that p”。近些年来,语言哲学对所谓单称命题或罗素式命题讨论较多,将其视作一种复杂的结构性实体,直接由个体、属性和关系组合而成。罗素早年基于他所主张的“亲知原则”,认为单称命题不由表达个体、属性和关系的语词构成,而是直接由个体、属性和关系本身构成。当说“苏格拉底是聪明的”这句话的时候,我们直接谈论的就是苏格拉底这个人以及他具有什么属性。罗素式命题可以如此表述:

2.真是关系属性

首先,真是命题的一种属性。通常接受如下的表述,其中x 代表一个命题:

x(x是真的当且仅当x具有属性F)

意思是:对任一命题x来说,x是真的当且仅当x具有属性F。不同的哲学家对这个属性F有不同的理解,例如“与实在或事实相符合”,“与某个被相信为真的命题或信念系统相融贯”,“在实践中造成某种理想的效果”等,由此形成了不同的真理论。

其次,真还是一种关系属性。真预设了表征,表征预设了语言、世界和心灵。当考虑一个命题是否为真时,我们必须从书本中抬起头来,睁开眼睛去看世界,看命题所说到的对象在世界中是否确如该命题所说的那样呈现。如亚里士多德所言:“说是者为非,或说非者为是,是假的;而说是者为是,或说非者为非,是真的。”

再次,要特别强调,只有描述性命题才有真假,评价性命题没有真假,因为后者隐藏着价值判断,而价值判断因人而异,没有公共客观的标准。例如,一份食物是否可口好吃,一位姑娘是否美丽性感,一个人是否道德高尚,一段旋律是否美妙动人,一首诗是否触及心灵深处,一种宗教是否对人有特别的吸引力……诸如此类的事情很难达成主体间的共识,即使达成共识,也与其真假没有多少关系,而是别有原因。新符合论至少暂时不考虑所谓的道德真理、美学真理、宗教真理之类,除非它们是对相关事情的描述性陈述,不包含明显的价值判断。

3.命题具有优先性

在考虑一个命题的真假时,我们先有该命题,对它有一个清晰准确的理解,然后转身去看世界,看世界中的相关对象是否确如该命题之所说;而不是先有某个事实,我们用一个命题去描述该事实,然后再去确定该命题的真假。之所以如此,一是如金岳霖所言:“有时我们的确感到命题容易说事实难说,与其由事实说到命题,不如由命题说到事实。”[3]749 二是金岳霖的一个重要洞见:一件东西并不就是一件事实,假如我们把那件东西加以解析,“我们也许会发现许许多多的事实。我们也许要说,一件东西是一大堆的事实的简单的所在底枢纽”,“不但一件事实(当为‘东西——引者注)本身是一大堆事实底简单所在底枢纽,而就它和别的东西底关系说,它也牵涉到另一堆的事实”。[3]742-743 仅以CB这个人为例:他首先是一个物理个体,具有一定的物理量,如长宽高和体重等,并且与其他的物理个体处于各种各样的关系中;他还是一个生物个体,具有很多生物或生理特性,如皮肤、毛发、骨骼、血液等,其中最重要的生物特性是他有特殊的基因,根据其基因可以做出很多判定;他还是一个社会个体,在特定的社会群体中具有一定的身份和地位,还与其他社会个体发生各种各样的关系。即使在CB这个人身上,假如有事实的话,也隐藏着无穷多的“事实”,等待我们去发现和提取。若从事实开始,我们会无所措手足,故我们选择从命题开始,命题具有优先地位。

4.可以给出关于真的一般定义

对塔斯基式递归真定义的一种常见批评是:它们只刻画和定义了一些特殊命题的真,例如:

“雪是白的”是真的当且仅当雪是白的。

“草是绿的”是真的当且仅当草是绿的。

“CB是北大教授”是真的当且仅当CB是北大教授。

这并没有对任一命题为真给出一般性定义。这个指责有点严苛,也有点不厚道,但还是可以回答的。我这里提供一个对“真”概念的一般性定义:

DT 对任一命题p而言,p是真的当且仅当世界中的相关事物正如p所说的那样呈现。

更具体地说,如果p是一个含一元谓词的命题,形如Fx,DT的变形是:

DT1对任一形如Fx的命题而言,Fx是真的当且仅当x所指称的对象具有F所表征的性质。

如果p是一个含多元谓词的命题,形如R(x1,x2,…,xn),DT的变形是:

DT2对任一形如R(x1,x2,…,xn)的命题而言,R(x1,x2,…,xn)是真的当且仅当x1,x2,…,xn分别所指称的对象具有R所表征的关系。

在此基础上,按照塔斯基关于真的递归定义的方式,就可以得出其他命题的真定义。

需要注意的是,DT中没有使用“事实”概念,而只需要对象、性质和关系等,这是新符合论所接受的本体论假定。在新符合论的世界中,没有“事实”的本体论地位,最多可以把它看作一种说话方式,旨在强调所述内容的客观性。

三、 新符合论的形而上学假定

像传统的真理符合论一样,新符合论预设实在论,认为存在一个外部世界,它构成我们描述的对象,我们的描述因它们而为真或为假。如普特南所言:“对实在论的肯定论证是,它是唯一不使科学的成功沦为奇迹的哲学。”[11]具体来说,我同意苏珊·哈克的如下断言:“有一个真实的世界,这个世界在很大程度上独立于我们,独立于我们的行动和信念,但并不是完全独立的,因为这个世界也包括人类以及所有我们创造的物理的、理智的和想象的物品。”[12]在我们所面对的世界中,包括如下几类存在物。

(1)物理个体

物理个体有时也称宏观物体,如太阳、月亮、树木、花草、飞禽、走兽、男人、女人、桌子、板凳,以及物质名词所表示的存在,如金木水火土等。它们存在于物理时空之中,能够为人的感官所感知,并且相互之间还能够产生因果作用。这是唯名论者所承认的唯一一类存在物,也是亚里士多德所谓的“第一性实体”:“实体,在最严格、最原始、最根本的意义上说,是既不述说一个主体,也不存在于一个主体之中。”[13]

现代科学所说的原子、电子、光子以及其他基本粒子,在有关的哲学争论中被叫作“理论实体”。这些微观实体并不像宏观物体那样是摆在那儿的,而是不可由我们的感官直接触知的,我们对它们的认知是通过仪器进行的,而仪器又是根据一整套科学理论制造出来的;并且通过仪器我们也只是观察到一系列现象,至于这些现象背后所“是”的东西如基本粒子,则是我们根据现有理论所做的推测或假设,根据海森堡的测不准定理(亚原子粒子的位置和动量不可能同时准确测量),我们也许根本不可能彻底弄清楚基本粒子本身究竟是什么样子。有人因此断言:它们不是作为纯粹的客体而存在,而是在某种程度上依赖于认知主体,是在主体和客体的认知关系中而存在;脱离这种关系,它们也许就不存在。但实验的可重复性以及所建立的理论在实践上的一再成功,以及这些微观实体还可以对宏观物体产生因果作用,说明把它们视为客观存在是有充分根据的。我把这种“理论实体”也归入“物理个体”的范围之内。

(2)性质和关系,自然种类

先有物理个体,但它们并不是一个光秃秃的、什么规定性也没有的存在物。相反,个体自身有一定的性质,又与其他个体发生一定的关系。对于性质和关系,有两种不同的看法:一是把它们当作“共相(universals)”,即某种形式的抽象实体,可以为不同的个体所“分有(sharing)”或“例示(instantiation)”。例如,柏拉图断言,存在作为共相的“美”,其他个体以不同的方式甚至分量分享、例示这种“美”。另一种是把它们看作“特普(trope)”,即体现特殊性的普遍性,例如“某头大象很重”,这里的“重”是指这头大象所特有的重,但它又具有一般性,因为我们还可以说“那头大象很重”“那只犀牛很重”……同样,“约翰爱玛丽”,这里的“爱”有约翰特有的方式和程度,但又具有一般性,我们还可以说“罗密欧爱朱丽叶”……

不同的个体因某些重要性质的相同而构成类别,如花草类、动物类、人类等,生物学上还有种、属、科、目、纲、门、界的分类系统。这些类别叫作“自然种类(natural kinds)”。要是不承认自然种类,我们平时的说话方式就会遭遇严重的困难,我们的科学体系也几乎会崩溃。但自然种类并不是与物理个体并列的另一种存在物,它们是基于个体之上的一种思维抽象,但仍具有客观性,仍然可以视为一种客观的存在。

(3)时空、因果关系与规律

物理个体总是存在于一定的时空之中,个体是客观存在的,因而时空也是客观存在的,时空是物理个体的存在方式。此外,任何个体由于内部矛盾和外部环境的作用,都处于变动不居的状态中,都在由此个体向彼个体演变,因而未来的彼个体相对于现在的此个体来说,就是可能的个体。事物的变化并不是完全任意的,而是有特定的因果关系,有特定的规律可循,因此,可能个体、因果关系、规律等等也是客观的,如此等等。

我先前曾把性质、关系、自然种类、可能个体、时空、规律等等叫作“依附性存在”。虽然这些东西不能作为个体而存在,但不能排除它们作为个体的依附物而存在;正是有这些依附物的个体才是真正的现实的个体,否则它们就会变成空洞的抽象和纯粹的虚无。(2)

(4)数与集合

数是一个用作计数、标记或用作量度的抽象概念,是比較同质或同属性事物的等级的简单符号记录形式(或称度量)。代表数的一系列符号,包括数字、运算符号等,统称记数系统。最早出现的是自然数:1,2,3,4,5,6,7……然后逐渐延伸至分数、负数、无理数、超越数和复数等等。数究竟是什么,它们是如何形成的,在本体论上地位如何,特别是与物理个体的关系如何?这类问题是数学哲学的中心问题。

集合是一种数学构造,可以通过枚举法和刻画法来形成,前者逐一枚举构成一个集合的全部对象,后者根据是否满足特定的性质或关系而从个体域中选取作为集合元素的对象。研究集合的性质及其关系的数学理论叫作“集合论”,它是数学的基础部分。

鉴于数学在科学体系中的重要地位,新符合论承认数和集合的存在。

(5)人造物品

人类给这个世界造成的变化太大了,例如有很多或辉煌或精细的人造物品:航天飞船、海底电缆、摩天大楼、高速公路、跨江跨海跨山川的大桥、计算机和互联网、贝聿铭的各种建筑设计作品,不可胜数。这些东西里面灌注着人的意识和理念,说它们完全独立于人或人的意识而存在是胡扯,但因此就说它们不是客观存在也是胡扯。因此,或许要把先前关于外部实在的定义从“独立于人的意识或心灵”修改为“独立于我们如何相信和希望”的东西。

(6)社会实在(制度性事实)

约翰·塞尔在其一系列论著(3)中促使我们注意到,在我们的生活中起至关重要作用的,除了各种各样的物理实在之外,还有许许多多的社会实在,例如货币、公司、政府机构、学校、财产、社会阶级、种族、婚姻、家庭、艺术品、语言、法律、奥运会,它们都是某种形式的社会制度建构,或者如塞尔所称谓的制度性事实。研究这样的社会实在如何建构,又是如何发挥作用的,是当代形而上学研究的一个重要领域——社会本体论的研究主题。

(7)文化构造物

主要指用语言表述的人类知识系统中的存在物,大致相当于卡尔·波普所说的“世界3”,包括各种内涵性对象如意义、概念、命题,各种神话故事、科学理论、文艺作品中的角色,如龙、上帝、孙悟空、哈姆雷特、太空人等等。这些东西是由现实世界中的人利用各种物质性工具(例如笔墨、纸张、电脑和其他器材)创造出来的,又存在于某种物质形态(例如书籍、影像制品、网络文件)之中。这些东西一旦被创造出来,就作为人类的精神产品存在着,是人类主体间共有的精神文化财富。

概言之,我们所面对的这个世界是丰富且异质的,其中的各种对象都是我们的认知对象,我们都可以对它们做描写、刻画和报道,在这样做的时候,我们有可能成功或者失败:有些描述和报道是真实的,有些则是虚假的。

(待续)

注释:

(1)参见陈波:《客观事实抑或认知建构:罗素和金岳霖论事实》,《学术月刊》2018年第10期,第24页。

(2)参见陈波:《逻辑哲学研究》,中国人民大学出版社,2013年,第339-340页。在那里,我还把“事实”也归入“依附性存在”,现在则把它删掉了。

(3)例如,约翰·R·塞尔:《社会实在的建构》,李步楼译,上海人民出版社,2008年。

参考文献:

[1]Aristotle. The Metaphysics[M].Translated with an Introduction by Hugh Lawson-Tancred.Penguin Books,2004:107.

[2]Jr.R.F.Gibson,ed. Quintessence: Basic Readings from the Philosophy of W.V.Quine[M].Harvard University Press,2004:107.

[3]金岳霖.知识论[M].北京:商务印书馆,1983.

[4]卡尔·贝克尔.什么是历史事实?[C]//张文杰,编.历史的话语——现代西方历史哲学译文集.北京:中国人民大学出版社,2012:279.

[5]D.Davidson. Truth,Language and History[M].Oxford: Clarendon Press,2005:5.

[6]诗刊社,编.世界抒情诗选[M].沈阳:春风文艺出版社,1983:358.

[7]陈波.“以事实为依据”还是“以证据为依据”——科学研究和司法审判中的哲学考量[J].南国学术,2017,(1):31-32.

[8]W.V.Quine. Philosophy of Logic[M].Prentice Hall,1970:97.

[9]W.V.Quine. Pursuit of Truth[M].Harvard University Press,1990:81.

[10]W.V.Quine.Quiddities:An Intermittently Philoso -phical Dictionary[M].Harvard University Press,1987:213-214.

[11]Hilary Putnam. Mathematics,Matter and Method[M].Cambridge University Press,1975:73.

[12]陳波,苏珊·哈克.走向哲学的重构——陈波与苏珊·哈克的对话[J].河南社会科学,2016,(1):13.

[13]苗力田,主编.亚里士多德全集(第1卷)[M].北京:中国人民大学出版社,1990:6.

(责任编辑 吴 勇)

——基于巴尔金理论的理解