关注学生现实突出数学本质

——《角的初步认识》教学设计

李积录 邢佳立

角是简单的几何图形,是构成直线图形的基本元素之一,“角的认识”是小学“空间与图形”领域的重要学习内容。角概念的主要作用在于描述方向的改变,对于什么是角,有多种不同的表述方式,常见的一种是:有公共端点的两条射线组成的图形叫角,这个共同端点叫做角的顶点,这两条射线叫做角的边。但在教学《角的初步认识》时,学生既没有射线的概念,又缺少“描述方向改变”的经验,所以教师的教与学生的学都显得格外困难。

本设计试图通过引入角、指角、画角、比较角等活动,引导学生初步认识角,感受角的本质。

【教学过程】

一、“角”字引入,初步辨析

师:(在黑板上写下一个“角”字)这个字认识吗?你知道什么是角吗?生活中哪儿有角啊?

预设:三角形、五角星,也有牛角、羊角,还有小脚丫……

师:今天我们要学习的是数学中的“角”,它可不是牛角、小脚丫什么的,数学中的角什么样呢?

引导学生聚焦到五角星、三角尺上的“角”。

【设计意图:教师的重要作用之一就是在学生原有的经验与要学习的内容之间搭建一座桥梁。从“角”字引入,引导学生从回顾日常生活开始,低起点有利于让学生都顺利参与到学习中,又能在辨析时明确数学中的角与自己头脑中的“角”有什么异同,有益于角概念的初步建立。】

二、引导指“角”,初步感知

师:刚刚有同学说三角尺上就有角,谁能指一指角在哪儿?

(学生指了指教师手里拿的三角板上一个角的顶点)

师:老师明白了,大家指出的角原来是这样一个图形(边说边在黑板上点一个点),这是个角吗?

预设:不是,这是个点。

师:对,这是个点,刚才同学们指的不就是这里吗?

(另一名学生到前面分别摸了摸从这个顶点引出的两条边说“这儿”)

师:在黑板上,从顶点开始,向两边画两条线,(边画边说)哦,角就是这样的线。

生:不是的,这是角。(一边说一边到黑板上摸了摸两条边中间的“区域”)

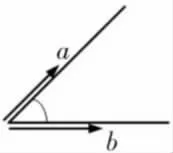

师:其实,为了让别人能够看清楚你指的角在哪里,可以这样指角——先用手指角的顶点——再用手指从顶点开始划过角的两条边——这是一个角(教师演示——用手指在角两条边叉开的地方划过一条弧线)。(如下图)

师:拿出三角板,大家一起指一下!换一个角,再指一次!还有一个角,指给你的同桌看。

【设计意图:如果只是让别人知道哪里有角,指角可以有多种不同的方式,设计这样引导学生指一个角的过程本身不仅仅在于指出角在哪里,更在于让没有射线概念的学生体会角的概念。在上述过程中,“先”指一个顶点,“再”引导学生体会从这个顶点引出两条射线,“划弧线”本质上是让学生体会两条边分开的程度。对于低年级学生来说,思维往往是伴随着动作产生,在每一次指角的过程中,都是在加强对角的感知。】

三、独立画“角”,丰富变式

指角以后,教师进一步引导学生了解角是由一个顶点、两条直直的边组成的图形,并明确角的顶点、边。然后放手,让学生尝试画一个角。

1.学生独立画角,画后交流。

教师将部分学生画好的角拿到展台展示给全班学生看。

交流问题1:画出的这个图形是角吗?为什么?

交流问题2:(将学生画的比较标准的“作品”在展台上转变不同方向)现在还是角吗?为什么?

2.教师演示画角的过程。

师:老师也想画一个角,我在黑板上画,你们来提醒我注意什么好吗?

(教师演示画角的过程:从顶点引出两条线)

【设计意图:画角的过程是学生进一步体会什么是角的过程。在人教版教材上,完整地呈现了画角的过程。先画一个顶点,再从顶点出发向不同的方向画两条边。但本段设计中着重关注的不是画角的方法,更多的,一是通过辨析学生画出的是不是角,进一步体会角的本质。因为民族地区的学生对学具的操作能力比较弱,画角的时候经常会出现线没有画直,两条线没有相交于一点等情况。这样的辨析既符合学生的实际水平,又能借助学生的现状加深学生对角的理解。二是通过感受一个角不管按什么方向放都是角,体会角的不同变式。概念的外延要依托多种不同的变式来丰富,这样的设计避免学生形成“角”一定是朝向某个固定方向,或者“角”一定有一条边是平的等等固定的思维定式。】

四、借助比较,体会本质

师:现在我们已经知道什么是角了,“角”觉得你已经是它的好朋友了!它提出了一个问题:“小朋友们,你们知道我有多大吗?”(课件播放动画声音)

师:怎么知道角的大小呢?

这时学生会用手比划角的样子说:这么大。

师:角朋友告诉我们,“我的大小指的是我两边张口的大小”。(课件播放声音)

师:你明白了吗?

学生重复:角的大小就是两边张口的大小。

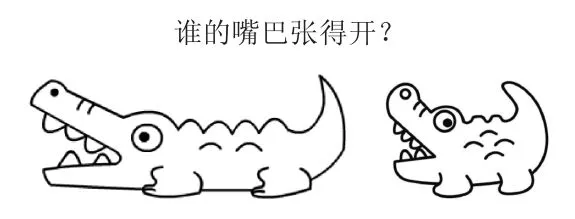

师:那什么是张口呢?咱们先来看一幅图:(课件呈现)

师:哪个鳄鱼的嘴巴张得大?对,小鳄鱼嘴巴张得大!这就像两个角,角的大小指的就是角两条边之间分开的程度。这就是张口。

师:(教师用手做出一个角的样子)看老师的手,这个角有多大?你能用你的手做一个比我这个角更大的角吗?能做一个更小的角吗?

【设计意图:角本质上是为了描述两条射线方向之间的关系而产生的概念,角不仅表示关系,还具有形与量的双重含义。但是角的大小这个“量”与看到角的样子那个“形”上的口的朝向、线的长度都没有直接关系。而是间接的用两条线分开的程度来表示,这对学生来说,当然是较难理解的。本段设计试图借助学生容易体会的“鳄鱼嘴巴张开的大小”引导学生感受角的大小,进而进一步明晰角的本质属性。】

【反思】

一、贴近生活,在做中学

学生的学习往往不是从一张白纸开始,学生在学习《角的初步认识》以前,在头脑里有自己关于“角”的一些认识,这些认识有的会对角的理解有促进作用,如图形中的角,也有的会产生负迁移,如“牛角”“一角钱”等。本节课的教学注重从学生的现实开始,贴近学生的生活,逐步引导学生经历一个数学化的过程。这样的设计与学生的生活实际更贴近,更容易激发学生的学习兴趣,学生更容易接受。

数学知识是在不同层次的言语、图表和符号等交织中存在的。多种感官参与学习活动有利于促进学生对概念的理解。教学中,学生经历了看一看、摸一摸、指一指、说一说、画一画、做一做等多种活动,调动学生的多种感官参与学习,让学生在充分的活动和自主探索、合作交流中建立角的表象,丰富了对角的认识,发展了空间观念,用多种方式从不同角度帮助学生体会、感受角的特征,初步认识角。

二、聚焦活动,突出本质

角是一个非常难理解的概念,因为它是不可指代的。所谓可指代,说的是可以指着某样物品说,这就是……比如鼻子、眼睛,都是可以指代的。而角呢——它不是顶点、不是弧线、不是面,你指到哪儿都不是角,你闭上眼睛想,那就是角。这造成了角概念在初步认识时的麻烦。本节课设计了一系列课堂活动:指角、画角、比较角的大小,每一个活动都清晰地指向角的本质——描述两条边的位置关系。也就是说活动是为了促进理解,在活动中突出角的本质特征。

正是由于教师的设计贴近学生实际,突出数学本质,所以才有了学生的主动探索与思考,才有了学生的自主构建,才有了学生动手、动脑、动口的机会,才有了学生的全员参与,才形成了学生主动学习的心态,才有了学生的主动体验。