文化线路视野下的米仓道(巴中段)遗产认知框架分析

徐桐

0 引言

2014年6月卡塔尔多哈第38届世界遗产大会上,中哈吉三国联合申报的“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”、中国“大运河”成功列入世界遗产名录。这标志着经历了10余年的概念普及、专题研究和保护实践等探索后,大尺度线性遗产使用“文化线路”进行申遗的工作,已经在中国遗产保护领域产生了丰硕成果,促进了国家文物局、国内各省市文物保护单位在这一遗产主题上的积极研究和探索,提升了诸如“中国海上丝绸之路”“蜀道”“茶马古道”“南粤古道”“滇缅公路”等具体遗产线路的申遗和保护研究工作。与此相对的,在《中华人民共和国文物保护法》(以下简称《文物保护法》)保护体系下,不可移动文物的保护视野与保护工作流程长期受“古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等”(《文物保护法》2017年11月4日修订,第三条)分类的制约,文化线路不属于上述中国文物保护体系下的分类,故虽然通过丝绸之路申遗普及了文化线路遗产概念,但在中国文物保护体系下,尚没有线性遗产被明确归为文化线路。此外,“文化线路”视野下保护强调其遗产构成所见证的文化交流的整体性,而文物保护体系则强调实际管理的可行性,大多采取一处文物单位一个管理机构的“一点一保”管理模式,个别案例中一条古道甚至会被分割成不同行政辖区内段落,公布为多个文物保护单位,并需要将其类型按《文物保护法》中明确的类型进行归并,保护实践上难以实现构成“丝绸之路”世界遗产载体的墓葬、古道、石窟、城镇等不同类型以一处文化线路遗产进行申报与管理。也即,国内遗产线路面临着如何将“文化线路”的国际保护视野同“文物保护体系”的国内保护管理体制要求进行衔接的困难。而已有相关研究或偏重于以文化线路视角分析遗产线路,或单纯以文物保护单位对线路遗产构成进行分析,尚需能够对两者区别与联系进行有效衔接,并提出可供借鉴的研究方法与遗产认知框架。

本文作者试以米仓道(巴中段)为例,通过米仓道(巴中段)遗产时空范畴梳理、明确遗产价值认知,明晰其文化线路的基本特征及承载相应遗产价值的物质载体。同时,衔接文化线路申遗工作中对于遗产构成“既应当有物质的线路,也需要有文化交叉融合的衍生遗产作为见证”的分析视野,对米仓道(巴中段)遗产价值承载要素构成进行梳理。分别将作为功能支撑的交通体系遗产纳入国内《文物保护法》保护体系进行保护管理工作,进而将因文化线路的人员、贸易、文化交流而衍生的遗产作为国际文化线路视野和申遗工作框架进行整体关联保护。

1 文化线路概念及既往研究

在遗产保护实践中,以“人类迁徙和文明对话”为主题的遗产线路研究早已开展,如丝绸之路、奴隶贸易之路、欧洲关于“遗产线路”保护等。1993年,“圣地亚哥·康波斯特拉朝圣线路”的西班牙部分以文化交流的主题列入世界遗产。以此为契机,1994年,在马德里召开的“将线路作为文化遗产的一部分”专家会议正式提出“遗产线路”概念,其中核心观点在于阐明文化线路“强调国家间或地区间交流和对话”“遗产线路的文化意义源于其整体性,因此其整体价值大于其组成遗产要素的价值总合”[1],这标志着文化线路作为文化遗产的特定类型被国际文化遗产领域广泛接受的发端。

在学术研究领域,“文化线路”的概念阐释和保护推进以团体研究形式展开,其中世界遗产中心(WHC)、国际古迹遗址理事会(ICOMOS)等是研究推动的核心力量。2001年,ICOMOS下设的文化线路科学委员会(CIIC)进一步对文化线路的内涵予以阐释,在此次委员会会议专家报告(即《2001CIIC专家报告》)中提出:“文化线路必须是两点之间的实际路线(即物质路线和具体路线),这种路线已经在很长的历史时期内被使用。这条路线还必须导致文化的交叉融合……并且已经产生了明显的有形和无形的可以作为见证的遗产”[2]。2008年ICOMOS通过了《文化线路宪章》(以下简称《宪章》),《宪章》指出:“文化线路概念揭示了人类迁徙和交流这一特定现象的遗产内容,这种迁徙和交流是通过促进其流动的交通线路发展起来的,并且被使用或故意用于具体和特殊的目的。”[3]2

通过上述《2001CIIC专家报告》和《宪章》,国际文化遗产保护领域基本厘清了文化线路作为文化遗产的特定类型在保护研究上的框架:文化线路需要依托实际存在(或历史上实际存在过)的有较长历史跨度和空间跨度的交通线路,这种线路包括陆地、海洋、河流、湖泊、混合类型或其他类型的路线;文化线路产生和发展以宗教、商业、政治或者其他特定目的作为多元的动力[4];从结果上,文化线路应当促进“不同民族、国家、区域或大陆之间,在相当长的时期内的贸易、思想、知识和价值观念上的多维度、持续和相互的交流”[3]3,且这种交流成果应当能够通过文化线路的物质和非物质遗产予以充分证明。这一明晰的研究框架拓展并规范了国际范围内文化线路申遗工作中对于遗产构成的分析视野:既应当有物质的线路,同时也需要有证明文化交叉融合的衍生遗产。

2005年《实施世界遗产公约操作指南》进行修订,将文化线路作为特殊遗产类型专门列明其保护与申报特殊要求,从而在申报世界遗产的法定文件上完成了“遗产线路”成为特定类型文化遗产的程序。此后,各国专家多将上述国际遗产保护领域的宪章等应用于其参与的线性遗产保护实例上,如对非洲与美洲两大陆间“奴隶贸易之路”的文化线路属性研究[5]、对印加之路遗产梳理[6]、对西班牙圣地亚哥遗产线路的保护与管理[7]以及丝绸之路的主题研究[8]等。上述国际范围内的保护实践,深化了文化线路遗产类型的认知,并奠定了文化线路在主题框架研究、遗产对象认定、保护框架搭建等方面工作方法和流程的基础。

与国际文化线路研究与保护快速发展相比较,中国国内文化线路的研究稍晚。由于2005年以后“丝绸之路”以文化线路的类型由ICOMOS专家进行主题研究,“文化线路”成为国内城市、景观和遗产保护领域研究的热门,建筑、规划、风景园林及考古等相关领域学者发表了大量论文,对前述国际遗产保护领域在文化线路相关的重要《宪章》和《2001CIIC专家报告》进行阐释,并解析国外成熟文化线路保护的实践。这些学者的研究回应了国内“文化线路”热潮,将国际遗产保护领域的相关理论、概念和申遗成功案例进行介绍、分析和阐释,推动了中国“丝绸之路”和“大运河”2014年申遗的成功。然而,前述中国文物保护体系与“文化线路”作为文物类型进行衔接、搭建文化线路的保护工作框架尚未成为国内文化线路的研究方向。

2 作为文化线路的米仓道(巴中段)空间范畴与价值认知

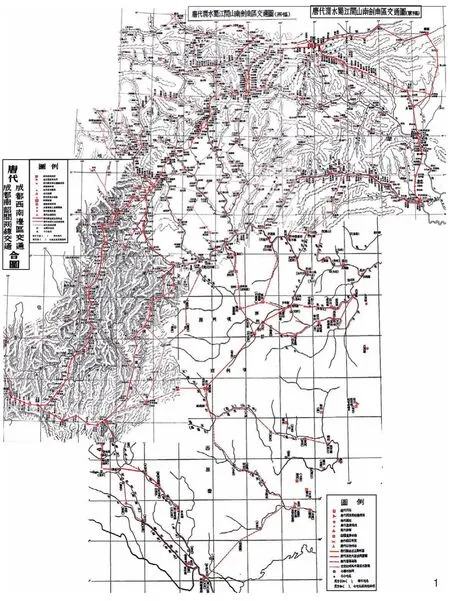

1 唐代《山南剑南区交通图》[9]Traffic Map of Shannan Jiannan District of Tang Dynasty[9]

2 米仓道(巴中段)所在“北四南三”蜀道体系中的空间范畴Location of Micang Road (Bazhong section) in the “North Four, South Three” Shu-Road system

蜀道是历史上连接关中盆地与成都平原,穿越秦岭、巴山,分布于川陕之间,因两大文化区域的人员、物资、文化交流融合而形成的相对固定的道路体系,绵亘数千年(图1)。2015年1月,联合国教科文组织世界遗产中心更新“中国世界文化遗产预备名单”,2012年列入的蜀道项目名称变更为“古蜀道:金牛道(四川省广元市、巴中市、绵阳市、德阳市、南充市、达州市)”,主体位于巴中市的“米仓道”成为蜀道申遗的重要组成部分。

按空间划分,蜀道以汉中盆地为中转站划分为南北两段。北段以西安、宝鸡等地为起点,穿越秦岭抵汉水谷地的汉中,自西向东4条线路,分别为故道、褒斜道、傥骆道、子午道;南段从汉中开始,向南穿越大巴山、米仓山,最终到达四川盆地的成都、重庆等地,有3条线路:西为金牛道、中为米仓道、东为荔枝道[10]12-13。米仓道是秦蜀(巴)“北四南三”道路体系中南半部分的主体,且米仓道翻越米仓山的精华部分几乎全部位于现巴中境内,是为米仓道(巴中段,图2)。

米仓道因翻越大巴山脉的米仓山而得名,历史上又有大竹路、巴岭路、大巴路、小巴路之称。其始于先秦、兴于汉魏、盛于唐宋而衰于明清。米仓道的萌芽和初期发展与巴文化的形成发展有密切的关系,是古代巴人建立古巴国、联系巴汉两地的产物。汉末是米仓道重要的发展兴盛阶段,其在政治、军事、文化及移民等交通效能上表现显著;魏晋南北朝时期,北来移民大量涌入,极大地促进了巴中地域内城镇及道路体系发展,米仓道网状结构雏形初现。唐宋时期,米仓道进入繁盛阶段。唐以前,从北方入蜀之主要道路是经广元之金牛道。从初唐开始,荔枝道、米仓道渐渐兴起,尤其是在安史之乱后,荔枝道渐衰,米仓道的交通地位则大大提升,作为官道,唐宋时期米仓道沿途设有驿站。元明清时期,米仓道道路性质由之前的官道逐步转化为官民并用和民间行旅通商道路,米仓道由官道向民间通道的转化,至清代基本完成。米仓道(巴中段)为蜀道在巴中市境内段落的简称,其在蜀道体系中为米仓道的主体部分[10]487-524。

2.1 米仓道(巴中段)的空间范畴

古代主要连接陕南和四川盆地的蜀道体系以南北向为主路,同时存在主道间的横向联系,这一特征也充分反映在米仓道(巴中段)的道路体系之中,其自身是由多线构成的南北向交通网络。米仓道(巴中段)由“米仓道”(巴中本地将“汉中—南江—巴中道”称为米仓道,即狭义上的“米仓道”)、汉壁道、洋壁道3条道路线组成,其中文化交流及商贸物资交流主线发生在米仓道(狭义)、汉壁道,而洋壁道则基本上为兵旅之道。汉壁道、洋壁道交接于现通江县城,再向南同米仓道(狭义)交于平昌县城,上述南北主线之间存在横向道路联系,共同组成米仓道(巴中段)的网状结构。

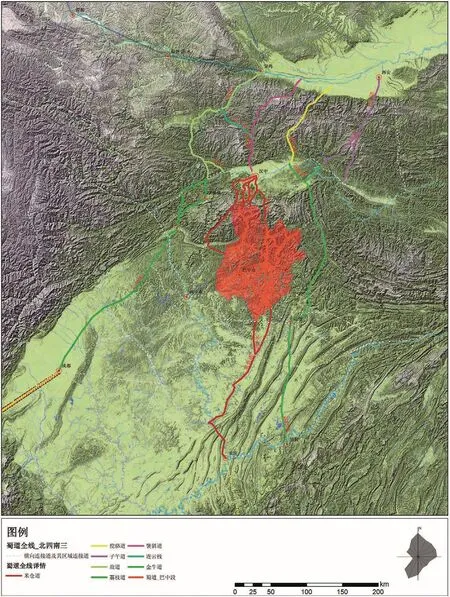

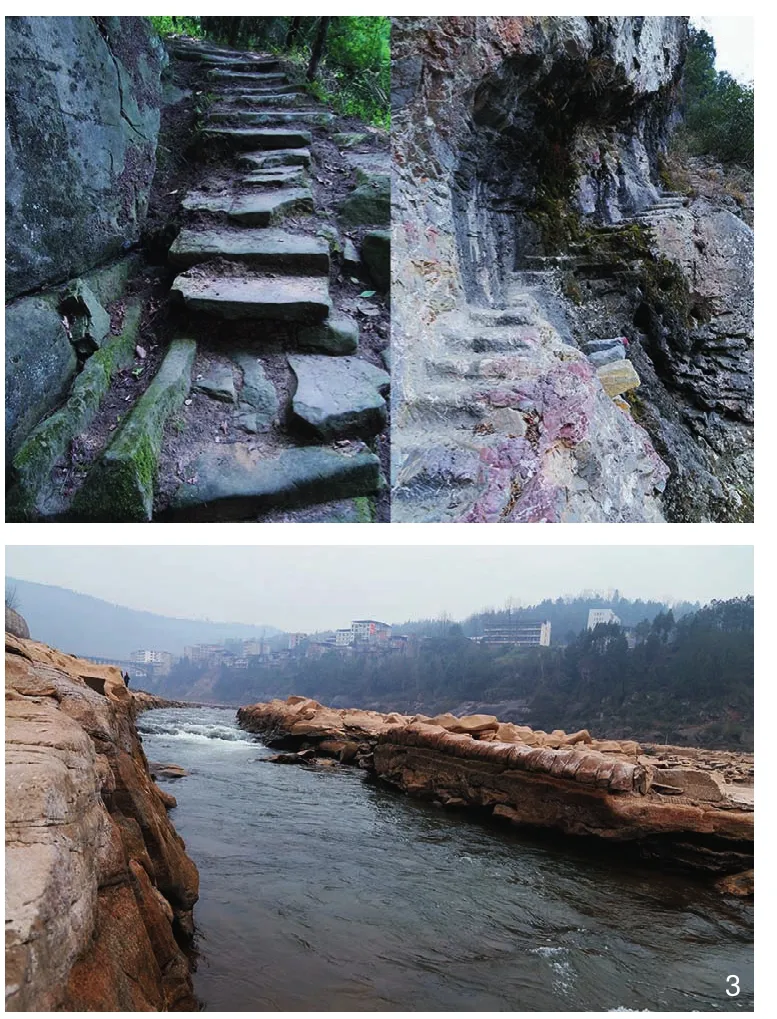

3 米仓道(巴中段)沿线石板路、碥道、河槽等道路工程类型Road types along Micang Road (Bazhong Section) such as stone slab road, bunker road and river canal

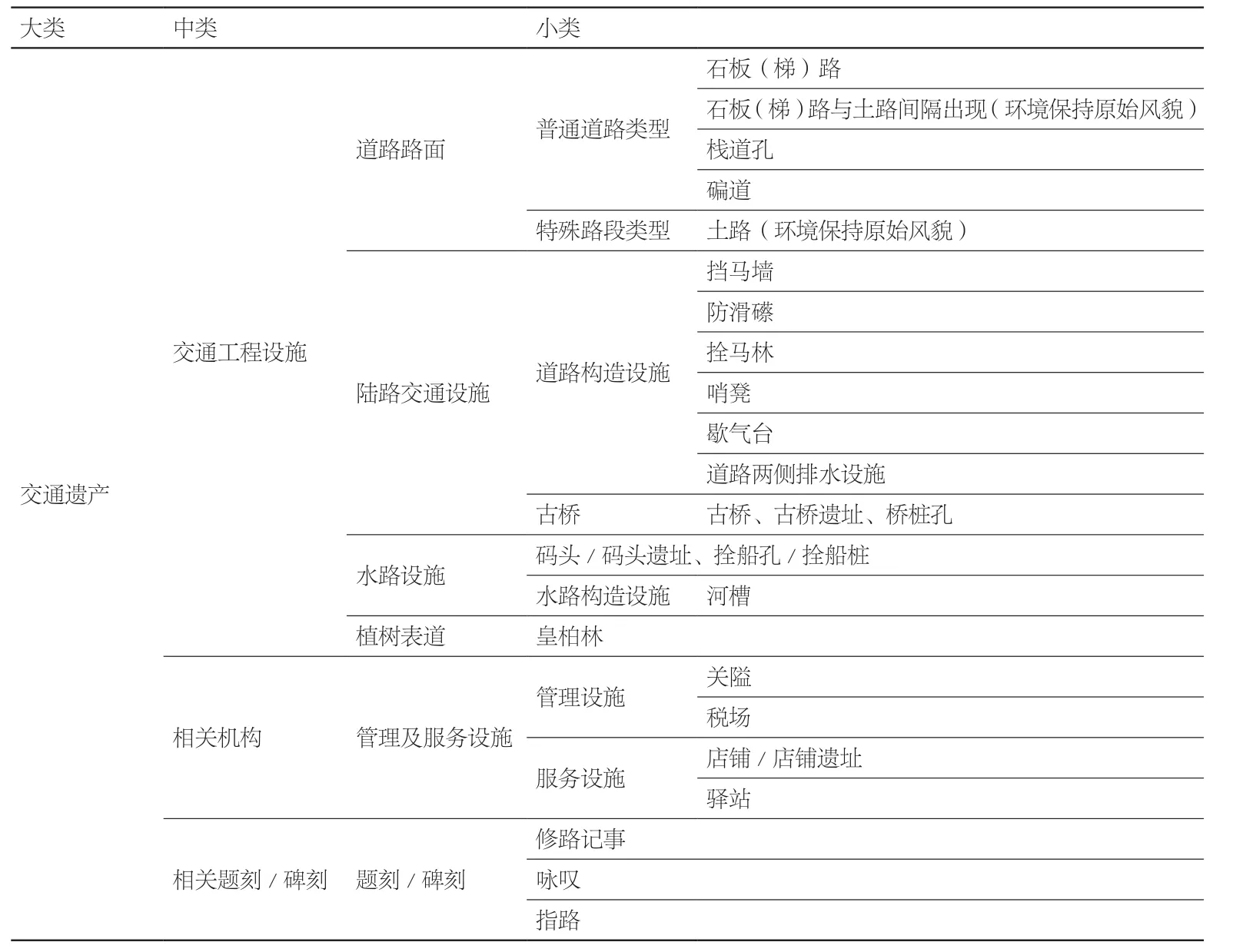

表1 米仓道(巴中段)交通体系遗存构成表Tab. 1 The composition of the transportation system of Micang Road (Bazhong Section)

2.2 米仓道(巴中段)的价值认知

按照《文物保护法》确定的文物“历史、艺术和科学价值”,以及《中国文物古迹保护准则》对遗产价值认知的分析框架,作为遗址类的米仓道(巴中段)其文物价值首先应偏重于其作为交通线路连接区域及更广域地理空间单元的历史信息见证,其次是其工程技术等科学信息的承载,此部分价值的物质载体为米仓道(巴中段)交通体系相关遗存;以文化线路视野分析,米仓道(巴中段)见证的跨区域文化交流是其核心价值,这一价值的载体为巴中石窟群、古镇、关隘、村落等古道沿线文化遗产要素。

在川陕及更广域宏观空间尺度上,米仓道(巴中段)作为“蜀道”体系的主体部分,由其南北主线构成的廊道成为川陕间文化、物资、人员交流的重要通道,促进了四川盆地早期通过汉中同中原文化中心核心区的沟通交流;米仓道(巴中段)见证了四川盆地通过汉中同秦汉至隋唐期间中国政治文化中心西安(即咸阳、长安)沟通交流的网络体系,是中华民族紧密联系的重要实物证明。米仓道(巴中段)同时也是秦汉、隋唐时期中原地区与南亚文化、物资交流的南方丝绸之路体系的重要组成部分,见证了古代中华文明同南亚在陆路上的物资与文化交流。

在巴中地区中微观尺度上,米仓道(巴中段)网络状的道路体系见证了巴中地区早期文明节点,承担了巴中地区内部交流的通道作用。米仓道(巴中段)丰富的物质遗存见证了中国古代山区道路与水运交通设施建造技术。以米仓道(巴中段)为纲,能够有序串联巴中石窟群、古镇、关隘、村落、战场、墓葬、民俗文化等文化资源,能够形成巴中丰富的遗存体系的全域历史文化资源的整体展示效果。

3 沿米仓道(巴中段)的文化交流及其历史遗存

米仓道(巴中段)构成的文化廊道依托交通线路本体存在,丰富的石板(梯)路、栈道、碥道、桥梁、皇柏林,以及码头、河槽等物质遗存构建了巴中地区内部、巴汉间文化、物资、人员交流的空间通道;同时也在网络状古道体系的道路沿线产生大量依托米仓道(巴中段)进行文化交流产生的基本衍生遗产要素,如石窟摩崖造像、城镇、村落、墓葬等。

3.1 米仓道(巴中段)交通体系相关遗存

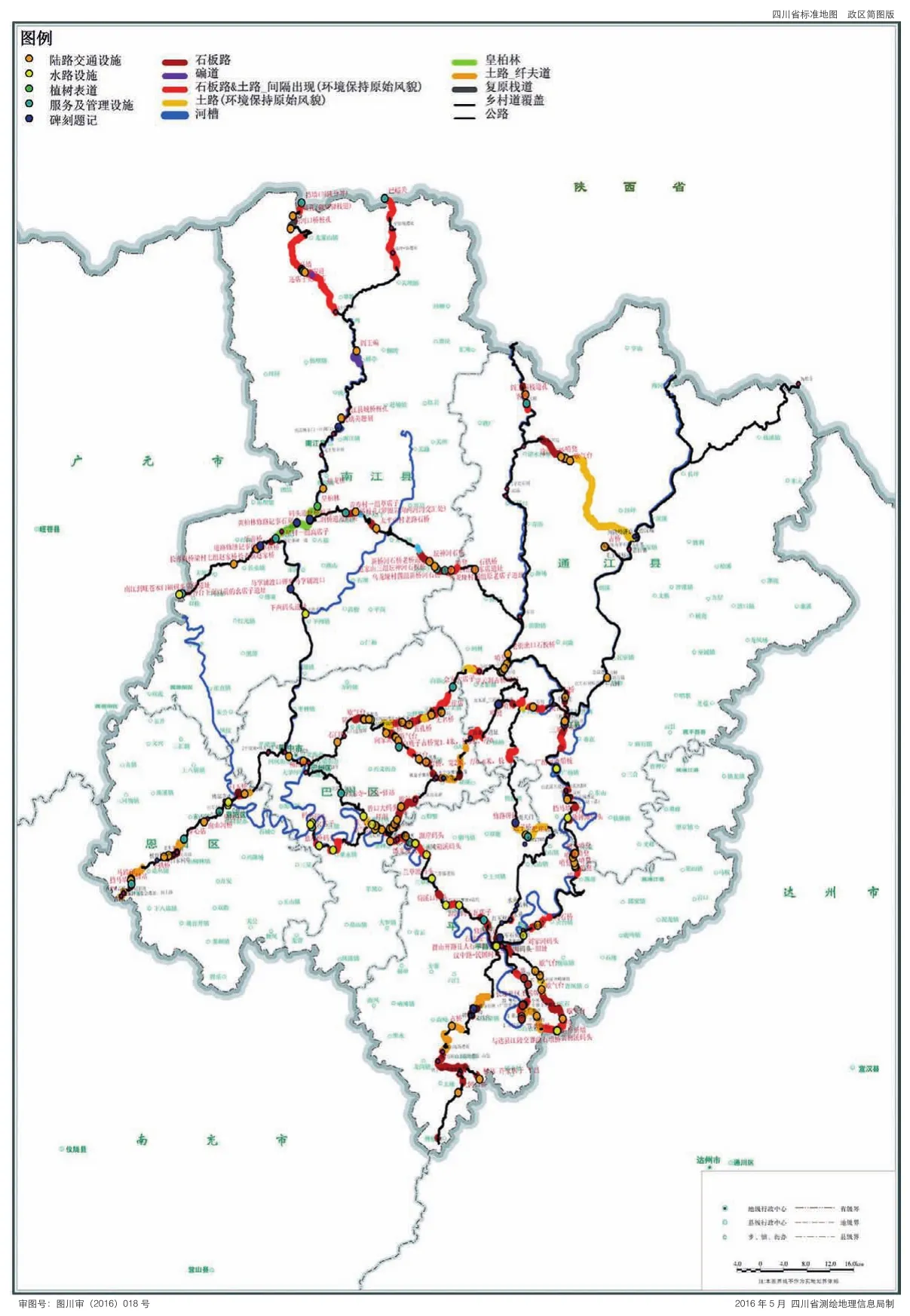

4 米仓道(巴中段)交通体系相关遗存总图General view of heritages in traffic system of Micang Road (Bazhong Section)

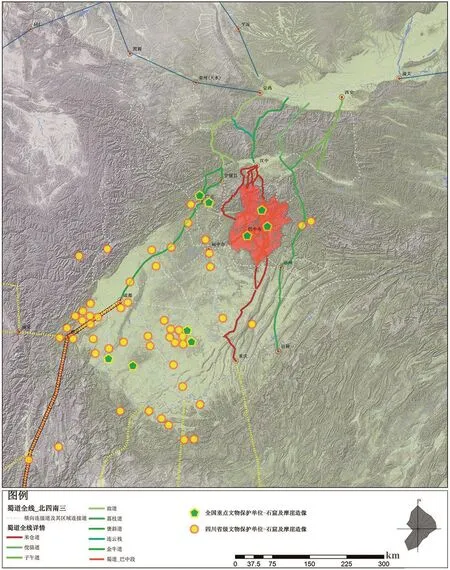

5 四川国保及省保石窟及摩崖造像与蜀道关系示意图[11]Sichuan national and provincial protected grottoes and cliff statues located along the Shu Road[11]

道路修筑及管理使用过程中留存了大量文化遗存,根据古道的交通功能及工程特征,米仓道(巴中段)的交通体系相关遗存可以分为交通工程设施、管理及服务设施和道路修筑及管理等相关题刻三大类,其中交通工程设施又可细分为道路本体(按类型分为石梯路、石板路、栈道、碥路等,图3),陆路交通设施(包括道路构造设施,如挡马墙、防滑礤、拴马林、哨凳、歇气台、道路两侧排水设施和古桥等),水路交通设施(包括码头、码头遗址、拴船孔、水路构造设施等,表1)。现留存历史道路合计269 km,沿线桥梁中具有重要文物价值的古桥36座,其中列为省级文物保护单位2座,市县级文物保护单位2座,其他仅为保护点或未定级文物。“蜀道—巴中段”码头分布于南江河、恩阳河、巴河沿线;特别是巴河沿线,分布码头更为密集,现留存古码头遗址6座。现存关隘遗址包括南江县3座、恩阳区1座,以及大量修路题刻等,这些遗存大多单独成为文物保护单位,尚未成体系进行综合保护(图4)。

上述遗产体系中,保存较为完整、价值较高的段落包括南江县巴峪关、韩溪河桥桩孔、栈道孔遗址、琉璃关桥桩孔及修路题刻、皇柏林及唐代题刻、石板河古桥、修路、修桥题刻及古道路,通江县阎王碥古栈道、广纳坝河槽、渡水溪古道、碑坡古道、龙门溪古道、红花溪古道,巴州区灵应山古道、通官古道、曾口古码头,平昌县汉中古道及碑刻、长安古道及题刻、黄梅溪古码头、恩阳区恩阳古镇古码头及古道路、深渡溪古桥及古道路、佛图关碑刻等。

3.2 作为文化线路的基本衍生遗产要素

作为大蜀道体系下的组成部分,米仓道沟通巴汉地区,其产生及发展的动力是多元的,包括了政治、军事、文化及移民等功能。其中文化交流的成果尤为突出。

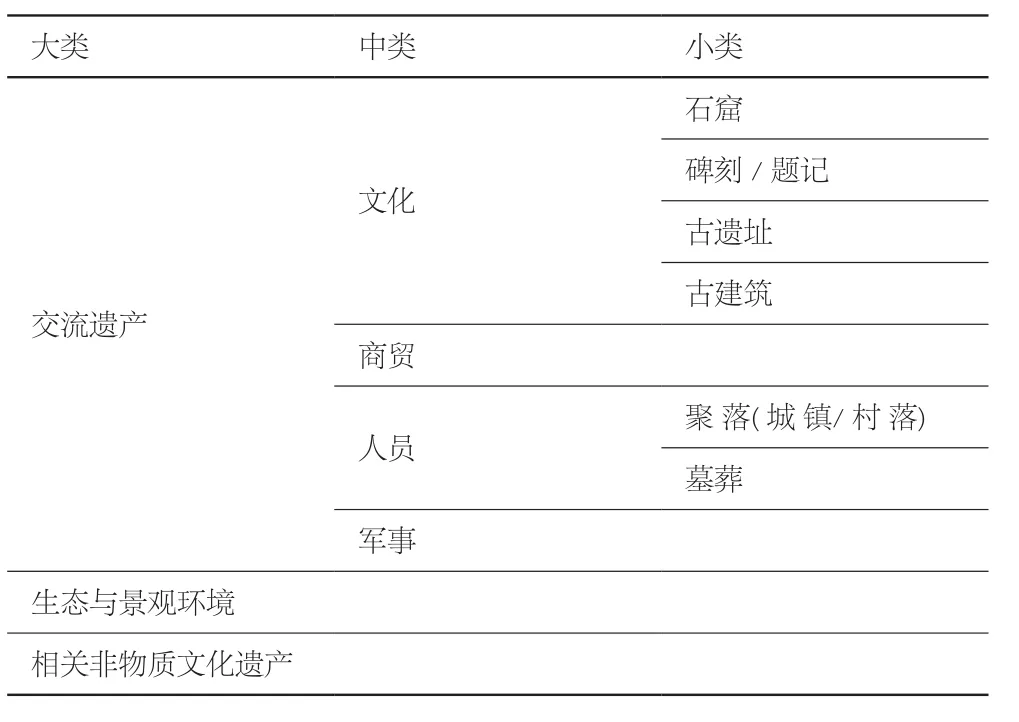

米仓道(巴中段)沿线丰富的石窟、题刻、墓葬、古镇、关隘及题刻等见证了其作为蜀道主体部分,与其他北四南三的道路体系共同构成的南北文化廊道(表2),此廊道以人员交流、物资运输为原始动力,将中国古代西安、洛阳等中原文化核心区的文化传播至四川盆地,实现了米仓道(巴中段)作为文化线路促成不同文化区域间文化交叉融合的功能。

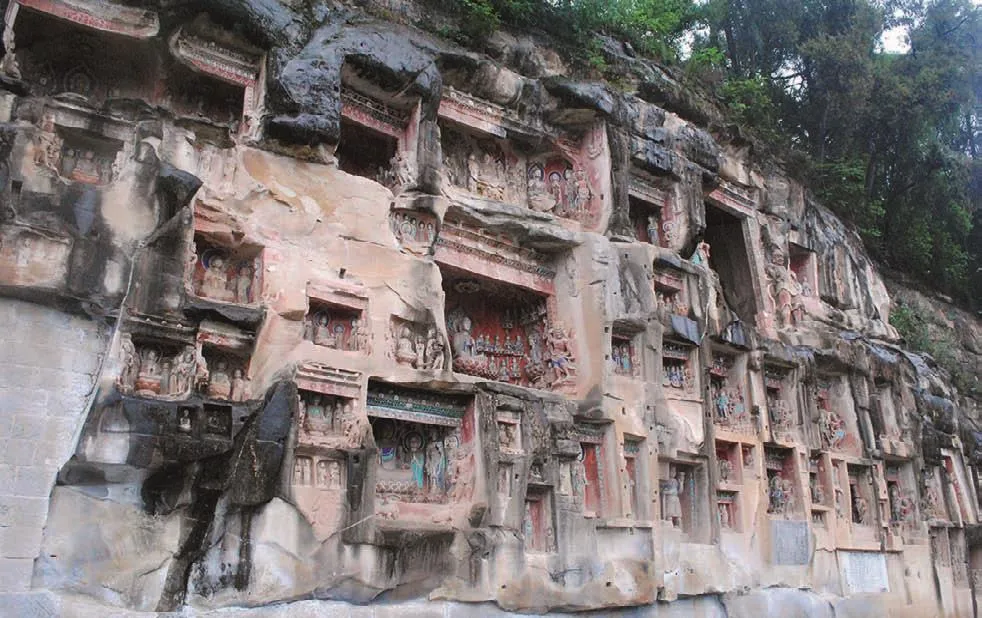

以巴中石窟为例,从初唐开始巴州就成为入蜀官宦文人停留或寓居之地,尤其是安史之乱至唐末,唐玄宗、德宗、僖宗先后奔蜀(德宗停留在中途汉中)。伴随唐皇南迁,官宦士绅及文人也随之纷纷涌入巴蜀地区,其中米仓道是重要的交通线路,这在相当程度上导致当时巴中一带经济、文化的繁荣。其兴盛伴随着佛教文化的传播,特别是许多龛像开凿于与米仓道相连的古道旁(图5),如巴州城周边的南龛、北龛、西龛,水宁镇的水宁寺(图6),化城镇的石门寺,兴文镇的沙溪和三江乡的龙门村等,直接证明米仓道作为文化廊道的作用。

表2 米仓道(巴中段)作为文化线路的基本衍生遗产要素构成表Tab. 2 Basic derivative heritage elements of Micang Road (Bazhong Section) as a cultural route

6 巴中南龛唐代摩崖造像Cliff statues of Tang Dynasty in Nankan of Bazhong

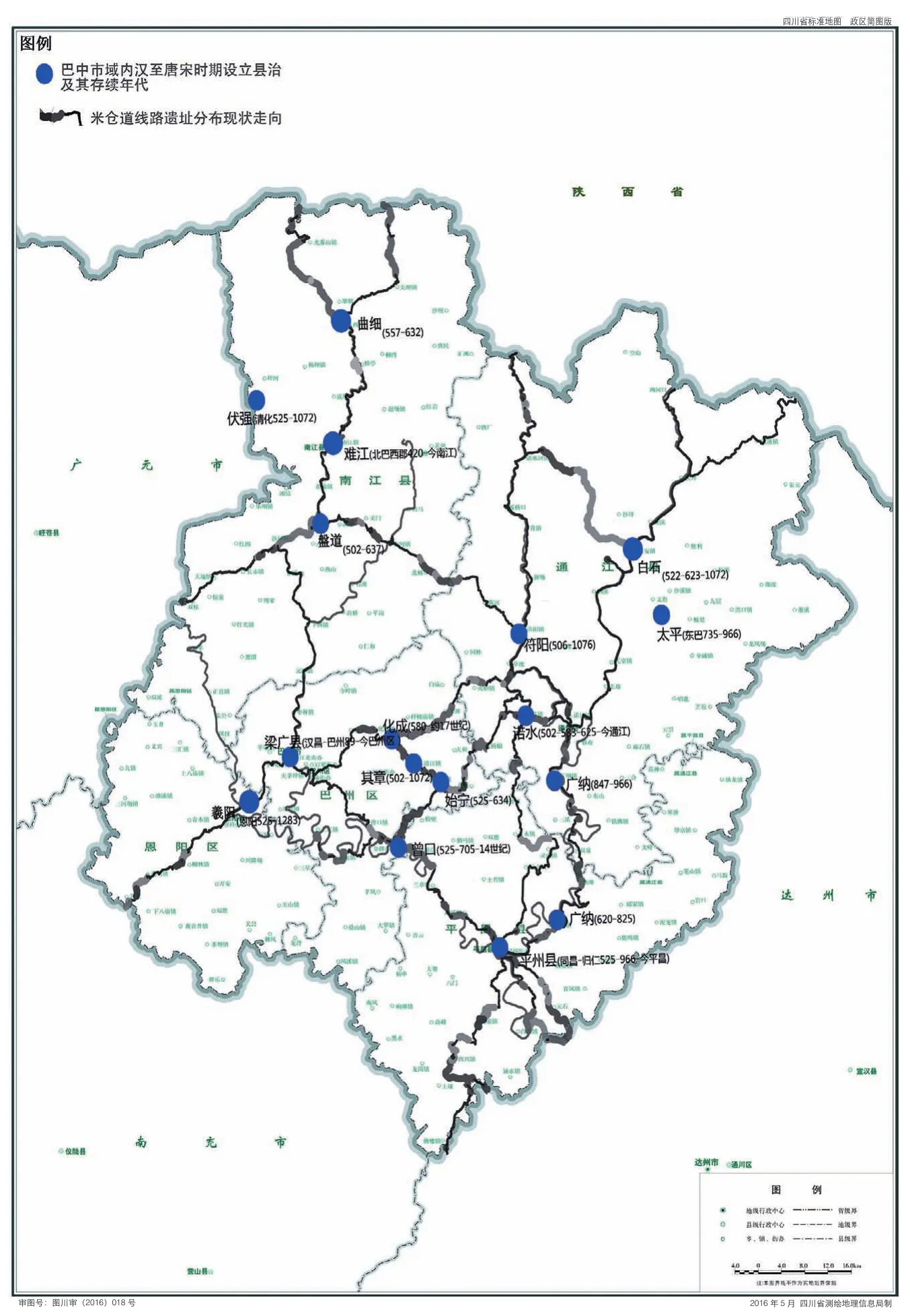

7 巴中市域内汉至唐宋时期县治变迁[12]The change of county governance in Bazhong City from Han Dynasty to Tang and Song Dynasties[12]

此外,在蜀道“北四南三”体系中,米仓道(巴中段)具有线路漫长、体量庞大、内容广泛、串联点多的鲜明特征,从汉代的汉昌县(今巴中)到南北朝的十几个安置北方移民或流民的州郡县,交通与政治中心城镇几乎是同步发展的(图7)。这些州、郡、县的治所承担着交通控制支撑点兼交通中继站的功能,州县的布点在一定程度上决定了米仓道是由主线和若干支线、延长线等陆路和巴江等水路串联起来的多线复合的南北向交通网络,网络结构联系着巴中境内城镇、驿站、聚落,丰富多元的城镇遗产构成是区域人员、物资、文化交流的物质见证。米仓道(巴中段)水陆交汇码头多发展成重要集镇,部分留存的古镇,如恩阳古镇、白衣古镇等,空间布局精巧优美,是川东水陆交汇码头传统村镇的代表。

米仓道(巴中段)古道的艰险与自然景观的峻秀相结合,自古以来大量诗歌咏叹古道沿线风光秀奇,使其成为一条集文化与自然景观于一体的艺术走廊,具有极高的景观价值(图8)。南江皇柏林等路段高大的古树,年代久远,枝干粗壮,荫翳蔽日,成为古道上重要的人文景观。

4 结论与讨论

综上,米仓道(巴中段)的遗产认知框架应基于对其文化线路的时空范畴梳理和遗产价值认知,以认定承载其价值的“物质线路”和“衍生要素”,并分别对应于国内文物保护体系和国际文化线路视野。

8 米仓道(巴中段)关坝段自然景观Natural landscape of Guanba Section of Micang Road(Bazhong Section)

米仓道(巴中段)作为“蜀道”体系的主体部分,其功能和地位可分为微观、中观和宏观3个尺度总结。在巴中的微观尺度上,米仓道(巴中段)承担了巴地内部交流的通道作用;在川陕间的中观尺度上,其是两地区间文化、物资、人员交流的重要廊道之一;在中外交流的宏观尺度上,米仓道(巴中段)也是古代中华文明同南亚在陆路上的物资与文化交流的南方丝绸之路的重要组成部分。这些不同空间尺度的文化交流决定了米仓道(巴中段)符合文化线路遗产的基本特征。

作为文化线路遗产类型,米仓道(巴中段)的遗产构成包括作为交通线路功能的基本遗产要素,由丰富的石板(梯)路、栈道、碥道、桥梁、皇柏林、码头、河槽等物质遗存构成;这部分遗产要素应当单独作为一处文物保护单位。现今,米仓道(巴中段)仅有3段公布为“四川省第八批省级文物保护单位(2012年7月16日):平昌汉中古道(汉至民国)、平昌长安古道(汉至民国)、南江米仓古道(秦至民国)”,其余交通体系相关遗存大多为未定级保护单位,且大部分尚未完成资源调查,未列为保护对象。因此,这部分遗产要素亟须按照现有中国文物保护体系要求,扩展现有四川省文物保护单位的涵盖对象,并将前述价值较高的段落作为对象开展“第八批全国重点文物保护单位”申报工作。同时,在国内文物保护体系下,全面普查米仓道(巴中段)文物遗存,系统掌握文物遗存状况,通过厘清米仓道(巴中段)历史演变脉络和历史定位,真实完整地保护米仓道(巴中段)文物遗存及其所蕴含的文物价值,评估米仓道(巴中段)保存现状和危害因素,搭建动态开放的保护管理框架,确定文物本体保护专项工程方向,清除文本安全隐患,加强对文物赋存文化环境及自然环境的整体保护。

此外,在文化线路视野和申遗工作框架下,川陕间依托米仓道(巴中段)进行人员、物资和文化交流在沿线产生了大量衍生遗产要素,如石窟摩崖造像、城镇、村落、墓葬等,能够承载前述米仓道(巴中段)文化交流见证价值的核心要素应当纳入申遗范畴,借鉴丝绸之路等已经申报世界遗产成功的文化线路保护管理工作框架,建立统一的保护协调机制与平台,保证其作为文物保护单位单体与作为米仓道(巴中段)文化线路遗产构成两部分价值的共同有效保护与展示。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1由参考文献[10]拼合;图2基于《国家基础地理信息中心1∶100万基本地形图》作为底图绘制;图3、6、8由作者拍摄;图4基于《四川省测绘地理信息局制〈巴中市标准地图政区简图〉》(审图号:图川审(2016)018号)作为底图绘制;图5根据参考文献[11],利用《国家基础地理信息中心1:100万基本地形图》作为底图改绘;图7作者依据参考文献[12],基于《四川省测绘地理信息局制〈巴中市标准地图政区简图〉》(审图号:图川审(2016)018号)作为底图综合绘制;表1~2由作者自绘。