古道西风余韵藏 蹄窝深深道沧桑

鹿璐

北京的门头沟区盛产煤炭,自辽代以后一直是京城煤炭的供应基地。元代大都成为全国政治经济文化中心后,人口日益稠密,对煤的需求增多,因此元代以后门头沟的煤炭被大量开采。据史料记载,当时门头沟大峪山周围就有煤窑三十余处,元统治者在门头沟还设有官窑及煤场,专门生产和供应皇室消费的煤炭。

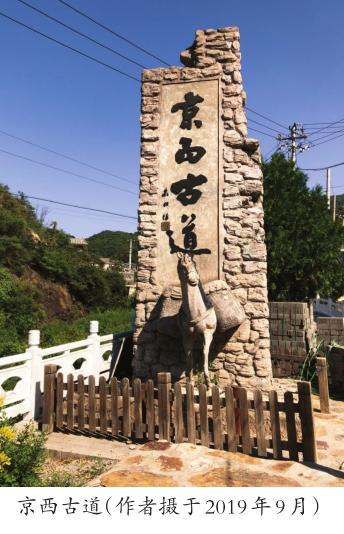

门头沟的煤炭大多产于山区,山路崎岖,运输困难,只能以骡驴等牲畜运输为主,日夜不断。而山里的干鲜果品、土特产品和百姓生活所需的食盐、布匹以及各种日用百货,也要通过骡驴的驮运进出西山。当地百姓和商户募化筹资修建通行商道,历经数百年,叠经修整,成为颇具规模的京西古道。

京西古道依山蜿蜒盘旋,日久年深,构成了京西无与伦比的人文奇观。这些古道纵横交错有十余条之多,其中以西山大道、玉河大道、卢潭古道、庞潭古道最为著名。西山大道又称西山古道北路,大体沿永定河谷而行,是京西历史较为悠久的一条古道。西山大道自三家店起,过永定河,经琉璃渠村,越愁儿岭,经斜河涧、水峪嘴,翻牛角岭,再经桥耳涧、马各庄、石古崖、色树坟,到王平口为止,为西山大道主干线。这条古道是京西古道中使用时间最长的一条,一直到1977年下清(下苇甸——清水)公路修通之后才自然废止。玉河大道又称为西山大道中路,东起石景山区麻峪村,跨浑河(永定河)后进入大峪村,经东辛房、圈门、孙桥、天桥浮、孟家胡同、官厅、峰口庵、黃石港,到王平口止,所经之地为门头沟主要产煤区。西山大道与玉河大道虽出发地不同,但都汇集于王平口。

笔者寻访京西古道的旅程亦从西山大道和玉河大道开始。

一、玉河大道上山的入口——圈门

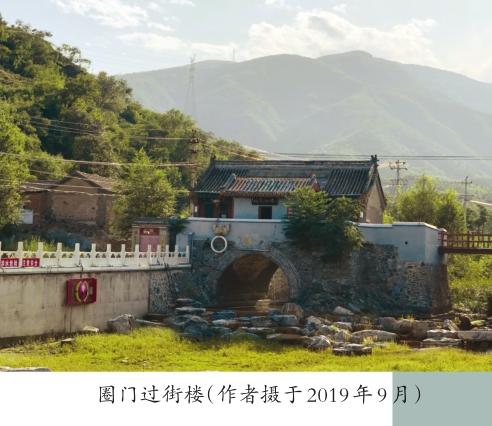

玉河大道从圈门过街楼起,过天桥浮村一路上山可达峰口庵。圈门到峰口庵的山路有一条约六公里长的沟谷,当地人称之为门头沟,门头沟区的名字也由此而来,而门头沟的入口就在圈门。圈门之所以称之为“圈门”,皆因此地有一座过街楼。圈门过街楼坐西朝东,其始建年代不详,清代曾有晋商出资重修。现在圈门过街楼下面是一个大券洞,券洞上部建有平台,平面呈凸字形,其上建有殿堂三间。不过据史料记载,原来过街楼共有四个劵洞,均为砖石混砌,建筑精良。后因年久失修和妨碍交通等原因拆除了两个,另一个被压在房基下,目前仅存一个劵洞。圈门过街楼乃门头沟之门,而坐落圈门过街楼附近的村子也取名为门头口村。

圈门过街楼的北侧是窑神庙,现在窑神庙已整饬一新。清代管理京西煤业事宜的煤业议事公所就设在此庙,庙西院曾是宛平县丞办事公署。1949年以后,这里还一度成为京西矿区政府驻地。相传腊月十八是窑神爷的生日,所以旧时每到腊月十七这天,由各煤窑的窑主出资,在窑神庙举行盛大的祭祀活动。窑神庙的对面有一座戏台,上书“歌舞升平”的匾额,记录了当年的热闹景象。

玉河大道在明《长安可游记》中亦有记载:“门头村登山数里至潘阑庙。三里上天桥,从石门进。二里至孟家胡同,民皆市石炭为生,三里至流水壶泉……路凡十八折至风口岩。两山踞立如门,有庵房数间。”我在实地探访中亦是自圈门而过,踏上玉河大道,然后顺着门头沟的沟谷前行,经过当时人说的“十八盘”到达峰口庵关城。

二、仅存城券的峰口庵关城

《长安可游记》中所说的“两山踞立如门,有庵房数间”指的就是峰口庵关城。峰口庵关城位于圈门以西五公里的山口,为京西古道中路险隘关口之一,关城建于两山之交的鞍部,扼守要冲。清代系宛平县王平社与玉河乡交界处,由王平汛绿营兵把守。现在的峰口庵关城已经坍塌,仅留有关城门券的遗址。在峰口庵关城旁边原有峰口庵,现在庵已无存,仅留下一无头佛像和四通石碑。

自峰口庵关城继续沿玉河古道而行,有一段古道是在山石上开凿而成,在这段古道上遍布蹄窝。我用皮尺丈量了一下,这段古道19.5米长,仔细数来蹄窝有158个之多。这些蹄窝左右交错,直径约20厘米,深15厘米。笔者探访之前看过相关史料介绍,京西产煤的窑地因排水、提升等条件的限制,煤窑大多分布在峰口庵以西的山区,而玉河古道是运输煤炭的主要通道,因山路崎岖车马无法运输,所以运输工具主要是骡子和毛驴。每匹骡子驮煤炭500斤左右,毛驴驮煤炭约300斤。京西古道依山而成,运输不便,而京城需煤量巨大,使得古道上骡驴驮运煤炭昼夜不断。元明清民国历经七百多年,骡驴的铁蹄经年累月不断蹬踏践踩,在坚硬的石板上留下深深的蹄窝。

上学时学过铁杵磨成针的故事,当时读到这个故事时心下不以为然,粗粗的铁杵怎么会被磨成细细的绣花针?而此时面对眼前在石板上骡驴因数百年不断蹬踏践踩而成的蹄窝,不得不信服坚持的力量。滴水石穿、铁杵成针和眼前的蹄窝无不告诉我们唯有坚持方得始终。

三、藏在深山里的石佛岭石窟摩崖石刻

石佛岭一段的西山大道掩映于山石与杂草间,古道在这里逐渐收窄,几无行路。古道一侧是倾斜的山体岩石,另一侧是悬崖深渊。因此处地势险峻、道路狭窄,经常有骡驴失足摔落悬崖,所以古道的铺设方式也非常特别,以长条山石和石块铺就,大约每一米长,即有一道山石竖排栽立作为缓冲,以防止驴骡在行进中滑到,而这道竖排栽立的山石也起到了巩固古道的作用。笔者行走在古道上,感受着脚下坚硬的石板。在古道上,那熟悉的蹄窝又出现了,而且大大小小更加密集、清晰,如鬼斧神工,令人叹为观止。

在古道向深山继续延伸的地方,依山崖雕造有摩崖石刻。石刻刻于明万历六年(1578),虽年代久远,但其上的文字和佛像依稀可辨,此即为修桥补路摩崖石刻。石刻有四方,其中一方雕刻有三世佛像,故这座山岭也称之为石佛岭。这四方石刻主要记述了京西古道从三家店到王平口修建的情况,我仔细辨认着碑文,其记载曰:“……去都城七十余里,其地曰王平社,乃我圣朝基,乃宛平之治。□地而于山险之处,其山石窟崖,东西浑河暴流,南北两山隘,水凶山险,涧凌沟深,甚为樵猎之患。每经雪雨,行人危于颠沛,滚坡坠崖,殃于斯者多矣……”从碑文的记述和一路走来所见石佛岭一段古道之险峻,可以想见当年运输之艰辛。所以明万历六年(1578),由明安禅师发起,王平口巡检司协调朝中管事太监、地方政府官员、各村民等多方捐款,对西山大道进行修治,以改善古道的通行条件。这四方石刻中有三方刻有当时捐钱官员、村民和太监的姓名、官职及僧人法号等。

四、小桥流水人家——马致远故居

从石佛岭摩崖石刻沿古道而行,走过弯弯曲曲的道路,就到了京西古道旁的韭园村,传说此村因村民利用山泉种植韭菜而得名韭园。韭园村附近有一个非常小的村落名西落坡村,这里坐落着马致远的故居。马致远是元曲四大家之一,笔者最初知道马致远是从他的《天净沙·秋思》和其代表作《汉宫秋》开始的。在群星璀璨的元曲作家中,马致远创作的元曲以构思奇巧,语言清丽而著称。《太和正音谱》评价他:“马东篱之词,如朝阳鸣凤。”《百世集》亦说其是“姓名香贯满梨园”。马致远一生著有杂剧十余种,散曲上百首,他也因此被尊为“曲状元”,在文学史上有极高的声誉。马致远在文学上取得了辉煌的成就,但是仕途却不得志,其晚年归隐山林,以诗酒怡情,过起“酒中仙、尘外客、林中友、曲中游”的生活。

马致远故居是一座坐西朝东的四合院。故居门前有小桥流水和一座影壁,绕过影壁进入小院中,院内有一室,题额为“东篱馆”,遂忆起马致远晚年号“东篱”。笔者目光越过小院,可见远处的青山,头脑中不禁浮现出陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的诗句,马致远自号“东篱”也正是以此示效陶渊明之志。离故居不远就是京西古道,古道上骡驴每日昼夜不停地运送煤炭货物,而押运货物的人亦是每日风餐露宿,昼夜劳作不得停歇。马致远在《天净沙·秋思》中写道:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。”这些诗句不就是京西古道当年的写照嘛。

五、牛角岭关城和永久免夫碑

从韭园村继续沿古道而行,就是西山大道上一座重要关口——牛角岭关城。牛角岭关城建在两山对峙之处,扼守古道之要冲,是明清時期捕衙南乡与王平口巡检司的分界处,也是西山大道自东向西第一道关隘,因此有京西古道第一关之称。此关隘既是军事防御关口,又是重要的收费关隘。牛角岭关城坐东朝西,砖石结构,采用当地的山石垒砌而成。关城原有城楼,年久坍塌现在仅存城券。

出牛角岭关城往东的古道,是一段山石铺设的道路,路上留有密密麻麻、大大小小的蹄窝300余个,最深的蹄窝竟达30厘米。这段道路是京西古道上蹄窝最为密集的地方。

在牛角岭关城的古道旁有一碑亭,亭内立有一块石碑,这就是著名的永久免夫碑。我走近石碑仔细观看,只见碑阳额题:名垂永久,碑文曰:“……如我宛邑西山一带,村墟寥落,旗人一半联居,石厚田薄,里人走窑度日,一应夫差,家中每叹糊口之艰,距京遥远,往返不堪征途之苦。是以雍正八年间,司主阮公具详上宪,祈免夫差,幸赖县主王公心存抚字志笃,鞠谋恩准王平、齐家、石港三司夫役尽行豁免,于是黎民佩德,百姓衔恩。一则立碑宛平署前,二则勒石王平通衢,迄今四十余年,瞻仰不胜依依……蒙我司主黄公俯察民隐,复赐转申,谨蒙我县尊黄公钧批查,王平、齐家、石港取豁各村夫役之征收,久经豁免在案,准饬遵照从前祥案,豁免三司夫役,毋得再派,以舒民困……乾隆四十二年岁次丁酉八月立。”

从碑文中可知雍正八年(1730),王平口巡检司官员阮公将乡民疾苦之情呈报县官,县官上奏朝廷请求允准免除这里的夫役,得到朝廷恩准。王平、齐家、石港三司夫役全部豁免。后乾隆四十二年(1777),王平口巡检司官员黄公,亦就此事再次请求朝廷永久免除王平、齐家、石港三司夫役,亦得到朝廷恩准。另据史料记载,清乾隆二十七年(1762)朝廷曾对西山的煤窑进行过调查统计,计有煤窑750座,宛平有煤窑450座,这些煤窑所产之煤炭为了运出深山,需要骡驴昼夜不停地驮运而出。从碑文和史料的记载,加上眼前密布的蹄窝,不难想见当年京西古道沿线各村运输煤炭之艰辛。朝廷为体恤民苦,永久免夫并立碑为证。永久免夫碑是北京地区乃至全国迄今为止发现的,为数不多的封建王朝对局部地区制定减免税收的政策,并得到具体实施的物证史料。

京西古道是一条商业大道、一条军事大道、一条文化大道,历经七百余年,这一切已经成为过去,但是它无时无刻不在述说着西山的过往传奇,成为我们的历史记忆和文化传承的重要载体。

作者单位:北京市档案馆