复合解堵技术在伊拉克某油田的应用

崔 波,冯浦涌,王 贵,王 达,杨 洋

(中海油田服务股份有限公司油田生产事业部 天津300452)

0 引 言

伊拉克某油田主力开发层位为 Mishrif MB21,储层埋深 3800~3900m,岩性以灰岩为主。MB21为层状边水油藏,储集空间以孔隙溶洞为主,孔隙度平均 18%,渗透率平均 64.5×10-3µm2。原始地层压力41.6MPa,饱和压力20MPa,原始压力系数1.17~1.18,地层温度 112℃,属正常压力、温度系统。经过长时间开发,目前地层压力下降至 27.7MPa,地层压力系数降为 0.72。地层压力下原油粘度 0.65~1.03mPa.s,饱和压力 13.7~22.6MPa,溶解气油比92.6~126.93m3/m3。地层原油具有饱和压力高、溶解气油比中等、原油粘度中等的特点。

MB21储层原油含沥青质,由于常年自喷生产,储层压力下降,沥青质析出窗口下移至生产管柱下部和储层,且产量降低可导致井筒温度降低,温压系统变化造成了沥青质的堵塞问题。针对该油田存在的有机垢沉积、常规酸化效果不明显的问题,提出了有机解堵剂清洗+储层深穿透酸化的复合解堵技术。

1 有机解堵剂优选

1.1 原油性质

MB21层位生产原油为中-重质原油,原油中沥青质含量在6.0%~6.9%(表1)。

1.2 沥青质伤害机理

原油沥青质吸附引起的油藏岩石润湿性改变和沥青质沉积对储层孔喉的堵塞是造成储层损害、导致油井产能下降的重要机理之一[1]。沥青质在储层岩石表面上的吸附会导致润湿性从亲水向亲油方向的改变,从而造成储层岩石的油相相对渗透率下降[2]。在一定热力学条件下,沥青质还会在岩石孔隙表面发生沉积,导致有机垢的生成,从而堵塞一部分储层孔喉,造成储层的油相有效渗透率下降[3]。对于该油田的部分油井,在无水开采阶段,随着地层压力降低,原油轻质组分不断析出,破坏了包裹沥青质分子的胶质平衡状态,造成沥青质分子聚集、析出和沉淀。

表1 MB21层位原油性质Tab.1 Crude oil properties of MB21 oil layer

1.3 有机垢分析

针对该油田存在的有机垢沉积问题,进行了取样分析(图1),发现沥青质含量高达37.11%(表2)。

图1 MB21层位有机垢样品Fig.1 Organic scale sample of MB21 oil layer

表2 有机垢组分分析Tab.2 Composition analysis of organic scale

1.4 有机解堵剂优选

常用的清除沥青质沉积的方法是在油井中注入溶剂或分散剂,一般使用的溶剂为芳香族化合物如苯、甲苯、二甲苯等。二甲苯对沥青的溶解能力优于柴油、生物柴油、甲苯[4]。但由于二甲苯的闪点只有29℃,伊拉克夏季温度可达 55℃,现场施工安全隐患大,需要优选安全的有机解堵剂。测试发现2#产品对沥青质和蜡的溶解能力最强(表3)。

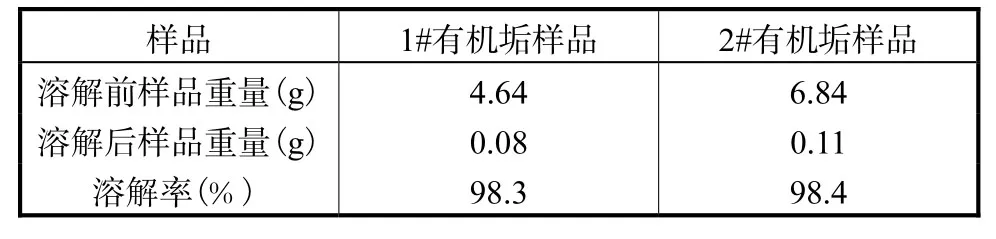

采用 2#有机解堵剂对现场垢样进行溶解实验,由结果可以看出,2#有机解堵剂对现场垢样溶解率大于98%。另外,2#有机解堵剂闭口闪点66℃,属于高闪点液体,满足伊拉克高温环境需要,并且属于绿色环保药剂(表4、图2)。

表3 有机解堵剂优选Tab.3 Selection of organic plugging removal agent

表4 现场垢样的溶解实验Tab.4 Dissolution rate test of samples

图2 1#和2#有机垢样品在有机解堵剂中溶解后照片Fig.2 Pictures of 1# and 2# organic scale samples after dissolving in organic plugging removal agent

2 深穿透酸化技术

2.1 常规酸化效果不明显原因分析

该油田 MB21储层物性较好,试井解释显示部分井的表皮系数为负(表5),渗透率较高。而该区块基质渗透率较低,表明储层溶洞较发育。由于储层表皮系数小于零,采用常规酸化措施无法进一步降低表皮,增产效果不明显,增产倍比 1.00~1.11。常规酸化措施工艺参数见表6,措施效果见表7。

表5 措施前试井解释数据Tab.5 Well test interpretation data before stimulation

表6 常规酸化措施工艺参数Tab.6 Parameters of conventional acidizing

表7 常规酸化措施效果Tab.7 Result of conventional acidizing

2.2 酸化工艺参数及液体体系优化

2.2.1 处理规模优化

储层流体径向流入井内时,80%~90%的压力损耗发生在井筒周围 10m 的范围内。酸化可使天然裂缝重新打开,并在井筒附近产生高渗流通道的酸蚀孔洞,碳酸盐岩酸化常使表皮系数变为负值,在相同的生产压差下可大幅度增加单井产量[5]。根据径向流达西渗流公式:

假设酸化区域内的渗透率为无限大,则有:

通过计算可得出不同酸化半径所对应的表皮系数(图3)。

图3 不同酸化半径所对应的表皮系数和每米油层用酸量Fig.3 Skin factor and acid volume per meter of oil layer at different acidizing radius

根据径向流达西渗流公式可以计算出不同表皮系数对应的采油指数及采油指数的增加百分比:

以X-15井为例对MB21油藏进行模拟,模拟酸化后不同表皮下的产能,见图4。从计算结果可以看出当表皮系数降低时,增产倍数逐渐增大。

图4 不同酸化半径所对应的表皮系数和采油指数Fig.4 Skin factor and oil recovery index at different acidizing radius

从图3和图4可以看出,针对表皮系数小于-3.5的油井,酸化处理半径需要大于 3m,每米油层的用酸量需要大于5m3。

2.2.2 酸化排量优化

注入排量是井筒温度降低的主导因素之一,随着注入排量的增大,井筒温度降低得更快(图5),提高注入排量,可对近井地带的岩石产生大量溶蚀,从而大幅提高近井地带储层孔隙度和渗透率(图6)。

酸化作业中建议采用“最大施工压力法”,即取最大井底施工压力为地层破裂压力的9/10,以最大排量注液。排量高时易发生“溶蚀孔洞型”酸化,穿透距离长。排量低时易发生“点蚀密集型”酸化,穿透距离短[5],优选2~3m3/min注酸排量。

2.2.3 酸液配方优化

常规胶凝酸体系作业后胶凝剂残留在储层中会造成储层二次伤害,清洁自转向酸是一种具有独特性能的粘弹性表面活性剂,在鲜酸中分散为单个小分子,酸液进入储层与岩石反应后在岩石表面迅速形成片状胶束,就地迅速变粘,阻止了酸液中H+向已反应的岩石表面扩散并降低酸液的滤失[6]。因此,该酸液体系在基质酸化中可以迫使未反应的鲜酸转向低渗透层,从而实现均匀布酸。

图5 不同注入排量下井筒温度沿垂深的分布规律Fig.5 Distribution of wellbore temperature along vertical depth at different injection rates

通过粘温曲线测试结果得出,随着测试温度的上升,残酸粘度先上升后下降(图7)。

图7 清洁自转向酸的粘温曲线Fig.7 Viscosity-temperature curve of VES

图6 不同注入排量下酸蚀溶解孔隙度Fig.6 Acid-eroded porosity at different injection rates

3 复合解堵技术在现场的应用

针对该油田存在的有机垢沉积、常规酸化效果不明显的问题,提出了有机解堵剂清洗+储层深穿透酸化的复合解堵技术。

采用优化后的施工参数(酸化半径≥3.5m,处理规模≥5m3/m,酸化排量为 2.0~3.0m3/min)和酸液体系(有机解堵剂+清洁自转向酸)进行现场施工(表6)。首先采用有机解堵剂作为前置液清洗井筒和近井地带有机垢,然后采用清洁自转向酸大排量施工,尽可能沟通储层深部缝洞系统。施工流程为:试压→有机解堵剂清洗→清洁自转向酸大排量酸化→关井反应→返排。

有机解堵剂清洗+储层深穿透酸化的复合解堵技术在现场X-19、X-15和X-25井中成功应用,作业后单井平均产量增加542桶/d,增产效果显著(表7)。

复合解堵措施后产量和增产倍比较常规酸化措施大幅提高,单井平均产量增量从 55桶/d增加至542桶/d,平均增产倍比从 1.07增加至 1.71。对比常规酸化和复合解堵技术措施前后产量(图8),可以看出复合解堵技术较常规酸化措施技术优势明显。

表8 常规酸化和复合解堵技术措施工艺参数Tab.8 Parameters of conventional acidizing and compound plugging removal technology

表9 常规酸化和复合解堵技术措施效果Tab.9 Result of conventional acidizing and compound plugging removal technology

图8 常规酸化和复合解堵技术措施前后产量对比Fig.8 Comparison of production rate before and after conventional acidizing and compound plugging removal technology

4 认识与建议

①常规酸化措施对于表皮系数为负的井效果不明显。②针对该油田存在的有机垢沉积、常规酸化效果不明显的问题,提出了有机解堵剂清洗+储层深穿透酸化的复合解堵技术。该技术在现场成功应用,产量和增产倍比较常规酸化措施大幅提高,单井平均产量增量从 55桶/d增加至 542桶/d,平均增产倍比从1.07提高至 1.71,技术优势明显。③采用有机解堵剂清洗+储层深穿透酸化能有效解决该油田面临的问题,可以为其他相似碳酸盐岩储层的改造提供借鉴。