西北民居建筑特点探析

胡焓冰

摘 要:西北民居的建筑风格因西北地区特有的人文地理环境而具有明显的地域特征,同时也一定程度反映出当地人的生活方式。胡氏古民居因其独特的形制成为西北明清民居中的典型代表,不但深刻体现了当地特色,而且为当地历史脉络、民俗风情提供了珍贵而丰富的历史资料,对研究明代当地人的生活方式也同样具有重要作用。胡氏民居不仅为当地的民俗博物馆,也是古民居建筑文化的博物馆,对现代建筑具有借鉴意义。

关键词:西北民居;明代民居;胡氏民居;建筑特点

一、西北民居建筑地域特征

民居是建筑文化中不可缺少的一部分,其不仅能够深刻反映当地的历史、审美、文化,更是人与人、人与自然之间关系的体现,也展现了当地的历史文化传统。西北地区地域辽阔,具有独特的自然、人文环境,在漫长的历史发展与影响过程中,逐渐形成了独具西北特色的民居形式。

民居建筑无论是内外环境,还是它的装饰、形制、格局布置,都反映了地域文化差异。西北传统民居大都以传统四合院形式呈现,形制多为长条状,左右厢房的间距较窄,受自然地理因素影响,建造大多就地取材,因地制宜,依势而建,建筑的夯土或石砖墙体高大厚实,充分起到防风保暖的作用,是西北建筑的典型代表。民居建筑在实用的前提下,其外在形式、装饰是当地独特文化的集中体现。不同地理地域间,民居文化存在着巨大差异,使民居文化形成了多元的地方特色,西北民居也是西部文化独特魅力的体现。

西北地区最典型的几类传统民居建筑如宁夏民居,陕北、陇东等黄土高原地区的窑洞等。与北京四合院不同,西北传统民居房屋大多为“一坡水”,从材料上看,土坯、青砖、木材兼有。与西北雨水少有关,民居的屋顶采用方砖平铺的居多,少用筒瓦。

二、胡氏民居基本概况

(一)地理位置及功能价值

天水胡氏古民居(也称南北宅子),是由明代名臣胡来缙和其子胡忻所建造的个人住宅。位于甘肃省天水市秦州区民主西路,毗邻文庙,是当前西北地区现存的明代品官府第,明代民居建筑的代表之一,具有很高的历史、文化、艺术价值,为当地人文历史和民俗风情的研究提供了宝贵资料。就其规模来说,在全国范围内也是十分难得的明代古民居群落,南宅子和北宅子,两处古宅的结构形制、建筑布局、屋顶脊饰以及砖木雕刻等都具有很高的历史、艺术、科学价值。有着当前不可多得的建筑規模和建筑整体构造,细节也同样精雕细琢。

(二)建筑特点

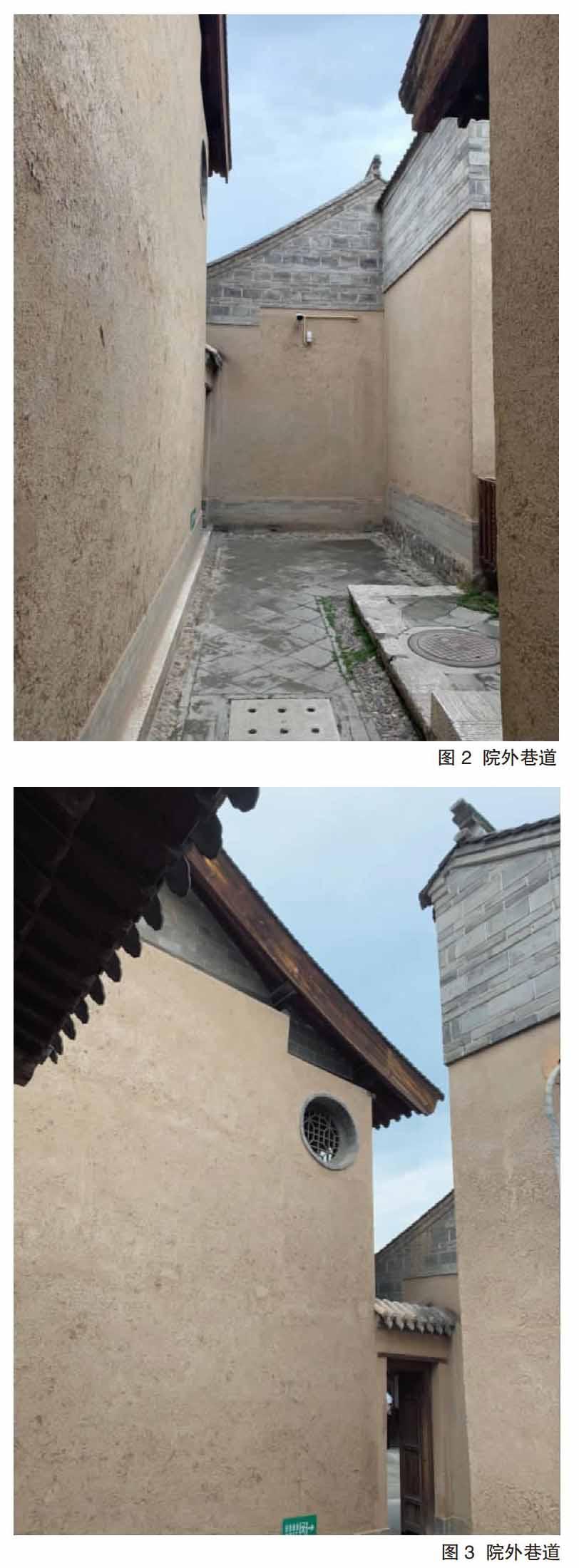

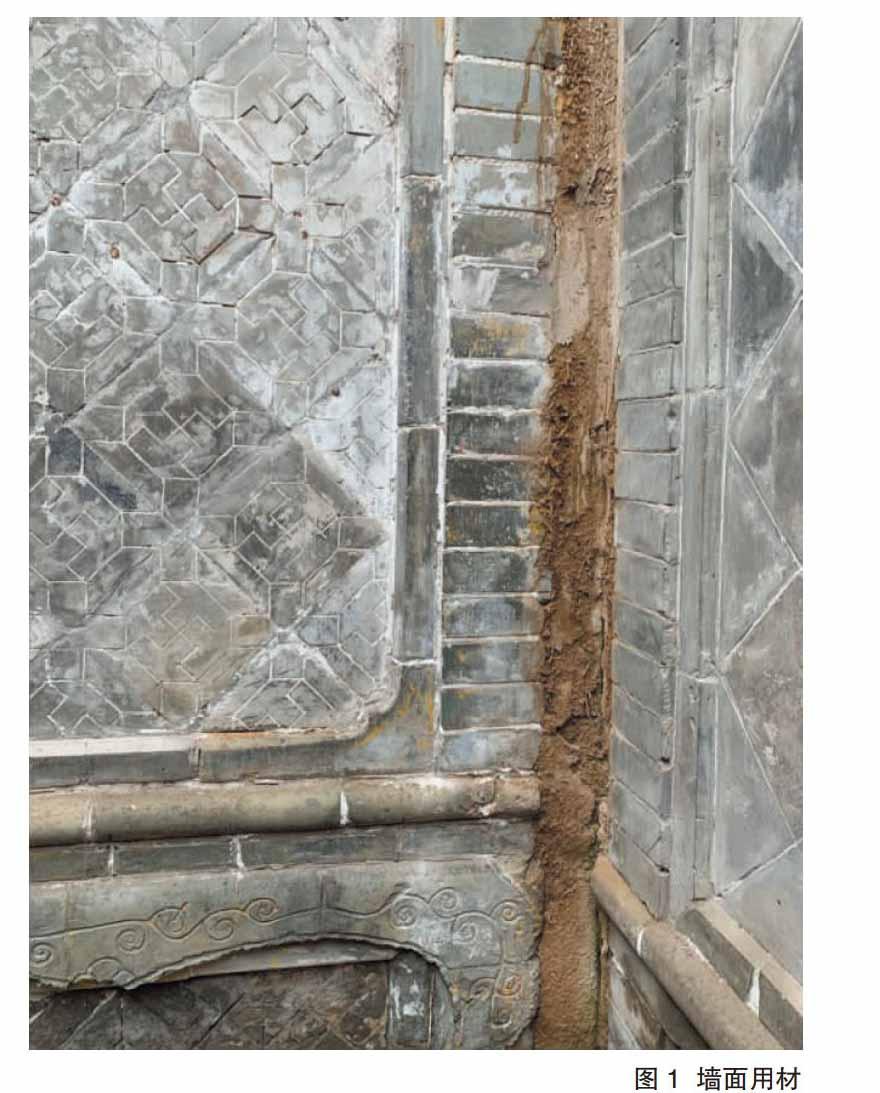

胡氏民居属于明代品官府第,是个人住宅,属传统意义上的小师建筑,由南宅子和北宅子两处古建筑群组成。其形制受地域环境影响,虽有传统四合院的影子,但其特有的构建方式又不同于四合院。最有代表性的四合院属北京四合院,大门多采用屋宇门形式,部分大门采用对山式墙垣门,厚实,造形简约朴素。北京四合院无论是正房或厢房均为人字脊结构,这一点与胡氏民居只有正房与倒座为人字脊结构有很大差别,厢房均采用俗称“一坡水”的天水民居构建方式,四面屋顶均为一坡,各自向院内延伸,因而造成后墙高峻,形成深巷奇观,具有地方特色。墙面多以土木为基础材料,外部立面墙则以厚实的夯土堆砌而成,内墙高度相对降低,建材主要选用木竹材料,土石、砖头用于辅助修葺踏跺和漫道。 图1为墙面用材。

南北宅子受到明代礼制的影响,建筑布局也是等级制度森严的体现,整体结构严谨,“前堂后寝”成为品官宅第的经典建筑模式。因是官式建筑,其形制基本按传统民宅的四合院形式构建,呈三进式。进入大门后是小天井,南设照壁,东西各设一垂花门。主要庭院由四周的房间基本围合,这样的布局形式避免雨淋。

三、胡氏民居建筑艺术特点

(一)南宅子

南宅子是明清建筑,布局严谨,主次分明,古朴典雅,占地约5000平方米,是胡来缙之子胡忻的居所,自明万历朝建成之后,正屋至今保持基本原貌。大门形制上书“副宪第”为单面卷棚顶。其中前后两进四合院,东西各加一侧院,围合中庭形成传统的布局形式,避免雨淋,这一点有南方布局的特点,但房屋围合之中又有间隙,相互走动互不干扰。建筑形制属典型的北方四合院组合,整个宅院的入口临街朝北,大部分房屋坐北朝南,现存前院正厅坐南朝北。

大门以独立建筑物呈现,位于坐南朝北院落组群的东北角,这种形式在天水古民居甚至西北民居中也属独一无二。进入大门首先是一个小天井,正对南墙设青砖影壁,影壁两侧分别通向东西两个院子。现今游人参观的路线由西侧门入,东侧门出,东西各设一垂花门,西垂花门上康熙书“桂馥”二字仍依稀可辨。

东西两院均为厢房,由西海棠门入,到达前院,坐南朝北的主房为明代过厅,过正厅后直达后院,前院的东厢房一侧可入书院。

书院同为四合院布局,院内种植有竹、梅等植物。建筑小巧玲珑,雕饰精细,琴棋书画、喜鹊梅花和博古图案是主人雅致气质和审美情趣的体现。

仆院,由书院南通道向西行,经过垂花门可进入,图2、图3为院外巷道。后院的正房是宅院主人的寝房,还有东、西两厢房。后花园具备园林的基本造园元素,但面积不大。后院东为仆院,水井、磨盘、马车等构成生活场景。后院东侧的绣楼为两层阁楼,是大家闺秀的居所,相对隐蔽。一楼是生活用房和丫鬟房,现陈列纺车、织布机、绣花支架等,二楼为闺房,是小姐起居室。

主院集中在前、后院,是南宅子建筑群的主要活动区;东院为副院,是生产区;仆院和杂院是服务区。院落整体功能布局明确、动静分明,表现了森严的封建等级制度。整体东区民居现为民居保护所在地,建筑种类繁多,由大小14个院落组成,古民居建筑60多座。

南宅子是天水民居的集中展示,对于我国西北地区明清古民居建筑文化的研究起着重要作用。

(二)北宅子

北宅子为胡来缙的居所,相比南宅子,北宅子建筑结构比南宅子复杂许多,建筑体量、规模也更大,但因严重毁坏,规模远不如从前。整个建筑布局呈正方形,原为正院三进,侧面建有大小院落五个,现仅存二、三院的前后正厅与中院庭楼及厢房。东南设总门三间,门前牌坊上书“太常第”,表明主人的身份。前院正厅为明代建筑,坐北朝南,中院厅楼是一座二层楼阁式硬山建筑。中院东、西厢房为近代改建,已不见原貌。由厅楼东侧进后院。后院厅房有明初建筑的特点——崇尚古风,讲究制度,装饰朴素。

四、装饰艺术特点

(一)立柱、大门和花板装饰

当地建造者创造性地将塑佛造像的手法用在传统民居装饰中,在胡氏民居中的雕刻装饰上得以体现。明代木柱建筑装饰有很大发展,古建筑中立柱为整个建筑的主要承重部分,因此建筑体量的大小也与柱子的多少相关,官式建筑更制式,民居建筑则结合地方特色,立柱多种样式并存,因此装饰手法也存在差异。

明代建筑在画面题材以及设色方面更加多变,并在逐渐成熟发展的过程中走向程式化、规范化。与普通民居不同的是,胡氏民居采用直柱,雀替主要起装饰作用,其雕花精致清秀。大门整体呈面阔两间的双檐悬山式建筑风格,门板主要运用浮雕手法,内容丰富,画面生动。门头分上下两块,上为几何图形,下方连杆透过海漫与经线。依传统形式安置两道格栅门,分别是月洞门和海棠门。胡氏民居海棠门位于内庭至倒座间隔的门,安置在住宅中轴线上,呈干阑形样式,具有分割空间的功能。

民居雕刻艺术的升华集中展现在花板上(图4),花板和缔环部位大多雕刻花草树木、琴棋书画等,更能体现建筑空间装饰特征的门扇、窗户,其做工考究,有明代建筑典型的隔扇窗设计,精美大方。栏杆装饰基本组件包括寻杖、立柱、禅杖、宝瓶等,寻杖扶手有一层或者两层,柱间栏板简洁素雅,多饰以梅兰竹菊。

(二)雀替、柱头和间隔空间装饰

胡氏民居的雀替主要起装饰作用,雕花细致精秀,具有明代特点,对角科、柱头科、垂带踏跺、单斗等同样施以精美装饰。与西北浑厚、凝重的建筑特色形成对比,梁头、柱头的雕花彩绘(图5、6),颇有江南风格,繁复中透着清秀。在柱上进行雕花、装饰,并涂以油漆,显得丰富多彩。主梁的前端穿过前檐柱并向外挑出,在挑出的梁头下各悬一根悬空短柱从而形成悬臂梁。在柱头装饰上,主要雕刻有精美的花饰纹样。月洞门设置在胡氏民居主干道上,具有分割住宅内部空间的功能。

在胡氏民居修缮过程中,屋顶运用了多种工艺。明清民居在檩子、大梁结构形式上已有明显变化,主要为屋顶垂脊和太平梁变化。太平梁承重功能逐渐减弱,多了许多雕饰。天水民居在界定室内环境的同时融合了装饰技巧——多宝格与隔扇的设计与运用。隔扇类型分为几腿扇和月光隔扇,多宝阁作为装饰也普遍在胡氏民居中使用,其装饰题材多为充满生机且极富生活气息、展现审美情趣并能够体现自然形象的纹饰。

五、地域内涵

南北宅子是典型的官式建筑,一直由胡氏家族世代居住。两座宅院隔街相望,南宅子因门外临街有百年古槐,于是也叫“大槐树下”。

受五行学说的影响,宅内房屋大多坐北朝南,“圣人南面而听天下,向明而治”。《周易·说卦》中“向明而治”就是“向阳而治”。与地理环境有关,中国古代特有“面南文化”之说,北方地区夏季盛行东南风,冬季盛行偏北风,因此为防止冬季冷风入侵而封闭北方,为夏日凉风的引入和冬日长时间日照而通透南方。院落的大门一般位于东南方向,是整个院落的“气口”,四合院建筑坐北朝南成了最佳方位,使整个院落通透。

天水坐落于西北关中平原地带,以北接黄土高原,以南接秦岭关山。胡氏民居具有北方四合院规整的共性,因为冬季西北风的盛行需要建造厚重的墙体来保温。建筑整体色调以暖黃、暖灰为主,与关中民居相似,单坡屋顶,院内有的墙体开窗采光,朝外的墙体则起到防风的作用。天水虽处于大西北,但并不像西北大多数地区那样干旱少雨,夏秋季雨量充沛,所以也要充分考虑到防雨、排水。胡氏民居在两房的转角处设有一排水槽,连接两屋角的同时房檐转角之间的缝隙也被填补,而屋顶基本连贯,避免雨淋。

六、结语

民居文化长期发展形成的地域特色和长盛不衰的经典建造案例,对当地的人文历史研究具有重要意义,当代设计更应吸取其精髓,充分运用到现代建筑规划和设计创作中。借古开今,研究经典古建筑典籍,了解中国建筑史,对古建筑修复和现代建筑设计仍具有长远影响,是创作创新的基础。

参考文献:

[1]梁思成.中国建筑艺术图集[M].天津:百花文艺出版社,2007.

[2]徐聪慧.天水胡氏民居浅谈[J].文物春秋,2004(5).

[3]王晓华.生土建筑的生命机制[M].北京:中国建筑工业出版社,2010.

作者单位:

西安美术学院建筑环境艺术设计系