全国地下水质分布及变化特征

李圣品,李文鹏,殷秀兰,金爱芳

(1.中国地质环境监测院,北京 100081;2.中国地质大学(北京)水资源与环境学院,北京 100083)

赋存于地面以下岩土空隙中的地下水约占全球淡水资源量的30%,是水资源的重要组成部分[1]。地下水为世界上大部分人口提供着宝贵的水源,特别是在干旱和半干旱地区或者地表水被污染的地区。地下水是人类生活用水、灌溉和工业用水的主要来源[2-3]。我国约有70%的人口以地下水为主要饮用水源,全国95%以上的农村人口饮用地下水,全国40%的耕地使用地下水灌溉[4]。全国有400多个城市开发利用地下水,北方大部分城市以地下水作为主要供水水源,华北、西北城市利用地下水比例分别高达72%和66%[5]。随着工农业的迅速发展,地下水资源问题日益突出,地下水环境问题逐渐加剧。如我国北方地区,地下水在城市供水、工农业生产中起着非常重要的作用。然而,地下水的过度开采和不合理的人类活动,引发了一系列地下水环境问题[6]。目前,已报道的地下水污染来源主要有农业面源、城市生活污水和生活垃圾、工业废水、固体废物的直接或者不达标排放、采矿和废弃矿坑废水。除此之外,超量开采地下水还可能引发海/咸水入侵,砷、铁和锰等原生污染物的溶解等,都会直接或间接的影响到人类生产活动[7-8]。

根据《2015年中国国土资源公报》,在全国202个地市级行政区5 118个地下水监测点开展了地下水质监测工作,依据《地下水质量标准》(GB/T 14848—93),优良级水质监测点为9.1%;良好级水质监测点为25.0%;较好级水质监测点为4.6%;较差级水质监测点为42.5%;极差级水质监测点为18.8%。主要超标组分为总硬度、溶解性总固体、铁、锰、“三氮”、氟化物、硫酸盐等,个别监测点存在铅、砷、六价铬、镉等重(类)金属超标现象[9]。水利部在2016年4月公布的“地下水动态月报”中提到,在我国开发利用程度大,污染较为严重的江汉平原、黄淮海平原、松辽平原、四川盆地等区域的2 000多个浅层地下水井的监测工作中,Ⅱ、Ⅲ类水质大约占比19%;Ⅳ类水质约占比32%;Ⅴ类水质约占比49%,监测区域的主要污染物是“三氮”、氟化物、锰、铁、重金属及其他有毒有机物[10]。以上的报道发现,目前地下水受到由城市化、工业化、农业和矿业活动导致的水质恶化的威胁。地下水资源被大量开采,部分地区地下水位持续下降;一些地区城市污水、生活垃圾填埋场渗滤液以及化肥农药等的大量施用,地下水环境安全面临着严重威胁,污染区域正逐步从浅层地下水向深层地下水转移[11]。由此可见我国地下水污染问题已经十分突出。

本文将2013—2017年间全国地下水质监测数据进行整理筛选,分析20项监测指标的超标情况,筛选超标项目、研究超标项目在各省市的分布特征和年际变化规律。

1 研究方法

文中涉及的地下水监测井,包括不同地区的孔隙水、岩溶水和裂隙水监测井。地下水监测点分布在全国31个省市范围内,2013—2017年统计监测井数量分别为5 521、5 925、5 789、6 427和6 360口。

水质综合评价选取的指标数量是按照《地下水质量标准》(GB/T 14848—93)对地市级行政区内监测点水质进行综合评价时选取的20项常规指标:pH值、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、铁、锰、氟化物、碘化物、硝酸盐(以氮计)、亚硝酸盐(以氮计)、氨氮(以氮计)、汞、砷、镉、铅、铬(六价)、挥发性酚类(以苯酚计)、氰化物。

本文对2013—2017年期间全国地下水质监测数据进行整理筛选,以省市为单位将监测井进行区域划分,分析20项监测指标的超标情况,筛选出超标项目,研究超标项目在各省市的分布特征和年际变化规律。文中描述各省市地下水质状况,仅为相应省市监浊井范围内的水质情况。

2 结果与讨论

2.1 水质年际变化和污染物识别

水质超标的定义为:被检测指标浓度超过《地下水质量标准》(GB/T 14848—93)中规定的Ⅲ类水质标准,即定义为水质超标。水质超标率为:超标水质点的检出数量与总监测点数量的百分比。

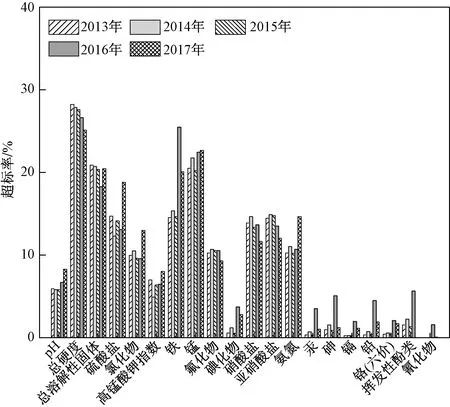

由图1可以看到,2013—2017年间地下水监测井中20项指标均有不同程度的检出,总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、铁、锰、“三氮”等指标超标率均达到了10%,部分井甚至达到20%以上。汞、砷、镉、铬(六价)、铅也有不同程度的超标,尤其2016年。

图1 2013—2017年水质不同组分超标率

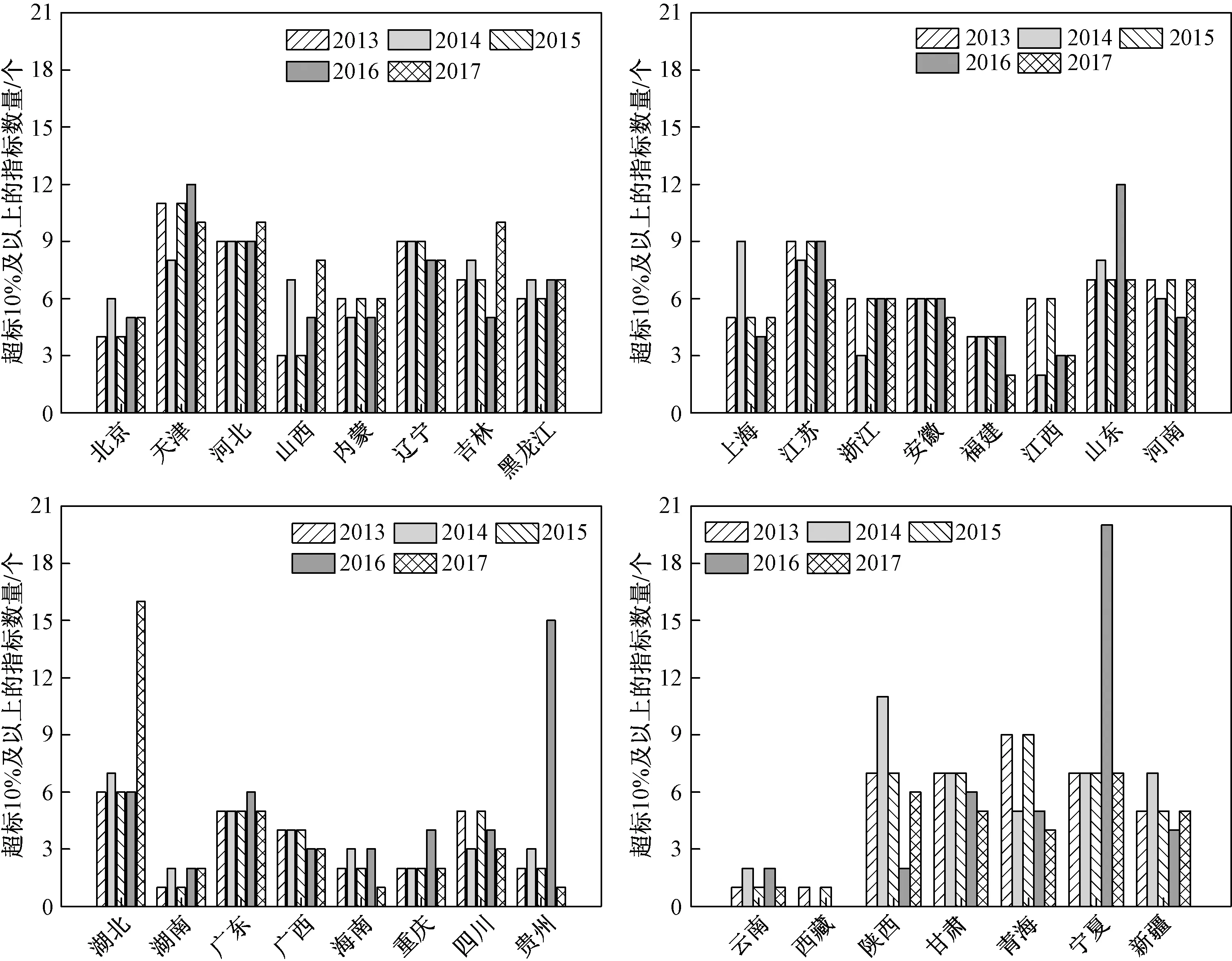

华北地区、东北地区、华东地区和西北地区监测井含有超标10%及以上的监测指标数量明显较高(图2)。超过10%监测指标越多,意味着的地下水水质越差。天津市、河北省、辽宁省和江苏省是代表性的地下水水质较差的省份(表1),每年均有不低于8项监测指标超标10%及以上。陕西省、上海市、山东省、宁夏、贵州省、吉林省和湖北省等地,也均是地下水水质较差的代表性区域,如宁夏和贵州在2016年度,分别有20和15项监测指标超标10%及以上(图2)。

相比较之下,西南地区和中南地区水质超标10%及以上的监测指标数量明显较少(图2),湖南省、云南省和西藏在2013年仅有1项指标检出超标10%及以上;江西省、湖南省、重庆市和云南省2014年有2项指标检出超标10%及以上;2015年湖南省、云南省和西藏均有1项,海南省和重庆市有2项指标检出超标10%及以上;西藏在2016年没有指标检出超标10%及以上,云南省有2项指标检出超标10%及以上;2017年海南省、贵州省和云南省均只有1项指标检出超标10%及以上。

图2 2013—2017年各省市超标10%及以上的监测项目数量

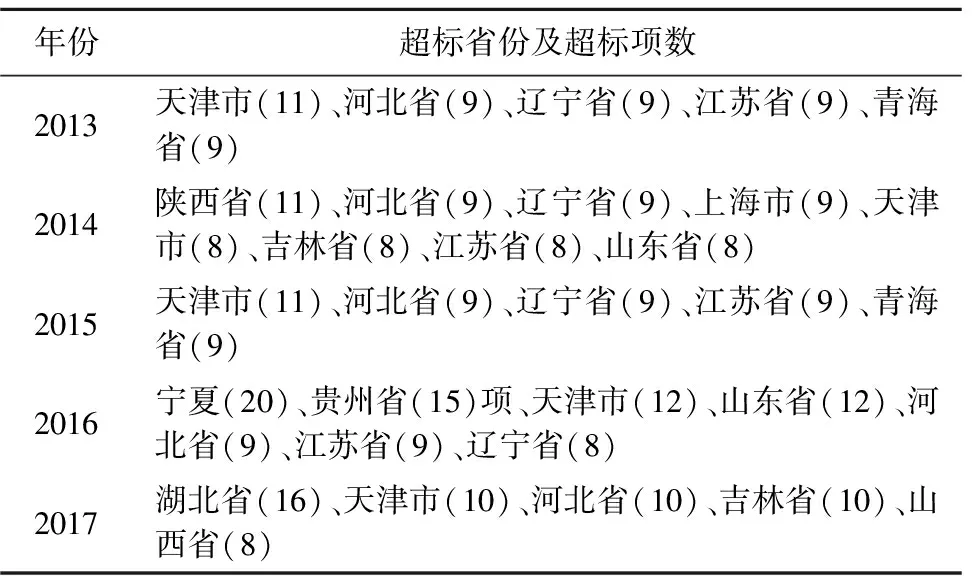

表1 2013—2017年超标率10%及以上大于8项的省份(含8项)

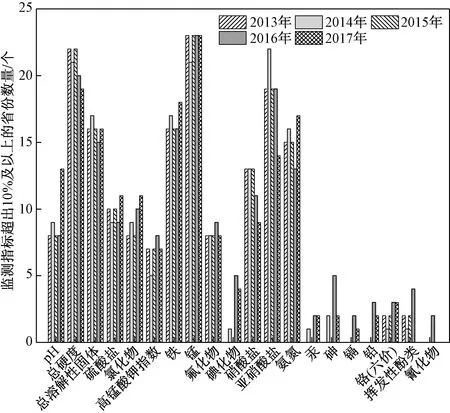

通过统计各个监测指标超标10%及以上的省份数量发现,总硬度、溶解性总固体、铁锰和“三氮”是超标现象最为严重的(图3),其次硫酸盐、氯化物、氟化物等污染物。在20项监测指标中,汞、铬、铅和氰化物是超过10%及以上分布省份最少的监测项目,说明我国以上指标并不存在大面积污染。

总硬度2013年超标最为严重,全国监测区平均检出率为28.20%,其中22个省份检出率超过10%及以上。23个省份的锰含量检出率超过10%及以上,16个省份的铁和溶解性总固体检出率超过10%及以上。氨氮、硝酸盐氮和亚硝酸盐氮的检出率超过10%及以上的省份分别达到了15个、13个和19个。其余年份的情况与2013年基本类似,检出率较高的组分主要是总硬度、溶解性总固体、铁锰和“三氮”,将以上指标作为评定全国监测区地下水质变化的特征指征,通过它们的变化分析地下水质动态变化过程。

图3 2013—2017年监测项目超过10%及以上的省份数量

2.2 总硬度年际变化和超标特征

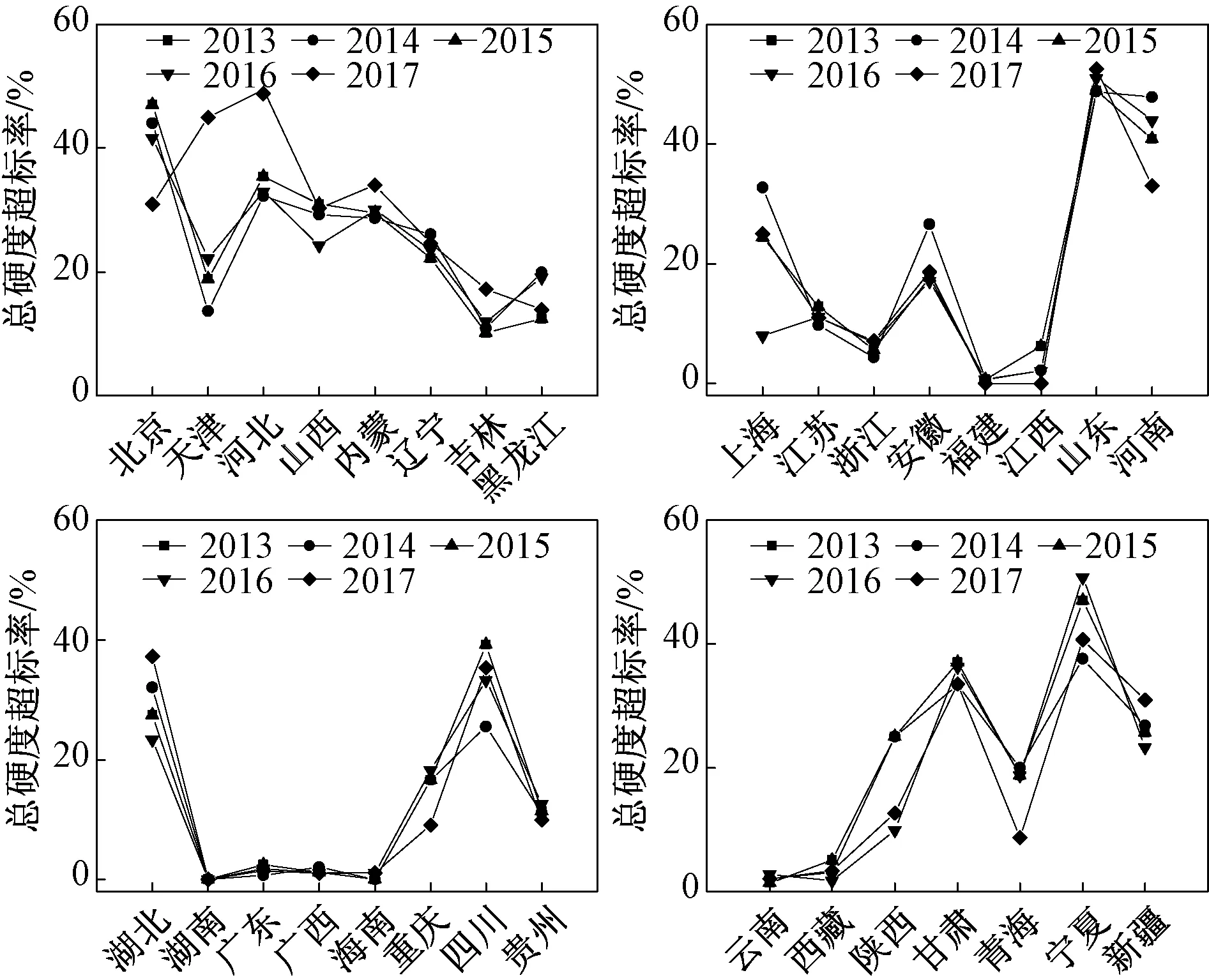

地下水硬度上升,是我国地下水的一个普遍问题,主要原因一方面是地下水污染,另一方面是地下水的过量开采引起水动力场和水文地球化学环境的改变[12-13]。图4展示了2013—2017年各省份监测区的总硬度变化,垂向比较可以展示某一地区的年际变化,横向可以对比不同省市之间的变化。

华北地区总硬度超标率基本在20%以上,高于东北地区。华北地区2017年总硬度超标率变化较为明显。北京地区总硬度超标率在2017年由45%左右降低至31%左右。2017年天津、河北、山西和内蒙总硬度超标率均升高,特别是天津和河北地区,分别增加至了45%和49.5%。华东地区总硬度超标最严重的是山东省,2013—2017年超标率48%~53%。上海市是华东地区总硬度年际变化最大的地区,为8%~32.74%。中南地区总硬度超标率最高的是河南和湖北,河南总硬度超标率为33.06%~47.85%;湖北的超标率为23.3%~37.24%,且年际波动较大。中南其他省市总硬度超标情况均在较低(低于3%)或未检出的水平。西南地区的云南和西藏总硬度超标率均在较低的水平。贵州的总硬度超标率稳定在约12%,2017年重庆总硬度超标率由18.18%降低到9.09%。四川省总硬度年均超标率在30%以上,是西南最严重的地区。西北地区总硬度超标最严重的是宁夏,总硬度超标率为37%~51%,近年来有降低的趋势。甘肃和新疆地区的总硬度变化最为稳定,总硬度超标率分别在35%和25%左右波动。青海地区2017年总硬度超标率明显降低,由18%左右降至8%左右。

图4 2013—2017年总硬度超标率变化

总的来说,总硬度的超标情况在全国监测区较为普遍。比较严重的地区集中在华北、东北、西南和西北地区,如山东、湖北和河南等省。总硬度超标率年际变化较为稳定,但是不同省市之间总硬度超标率的差别较大。

2.3 氨氮年际变化和超标特征

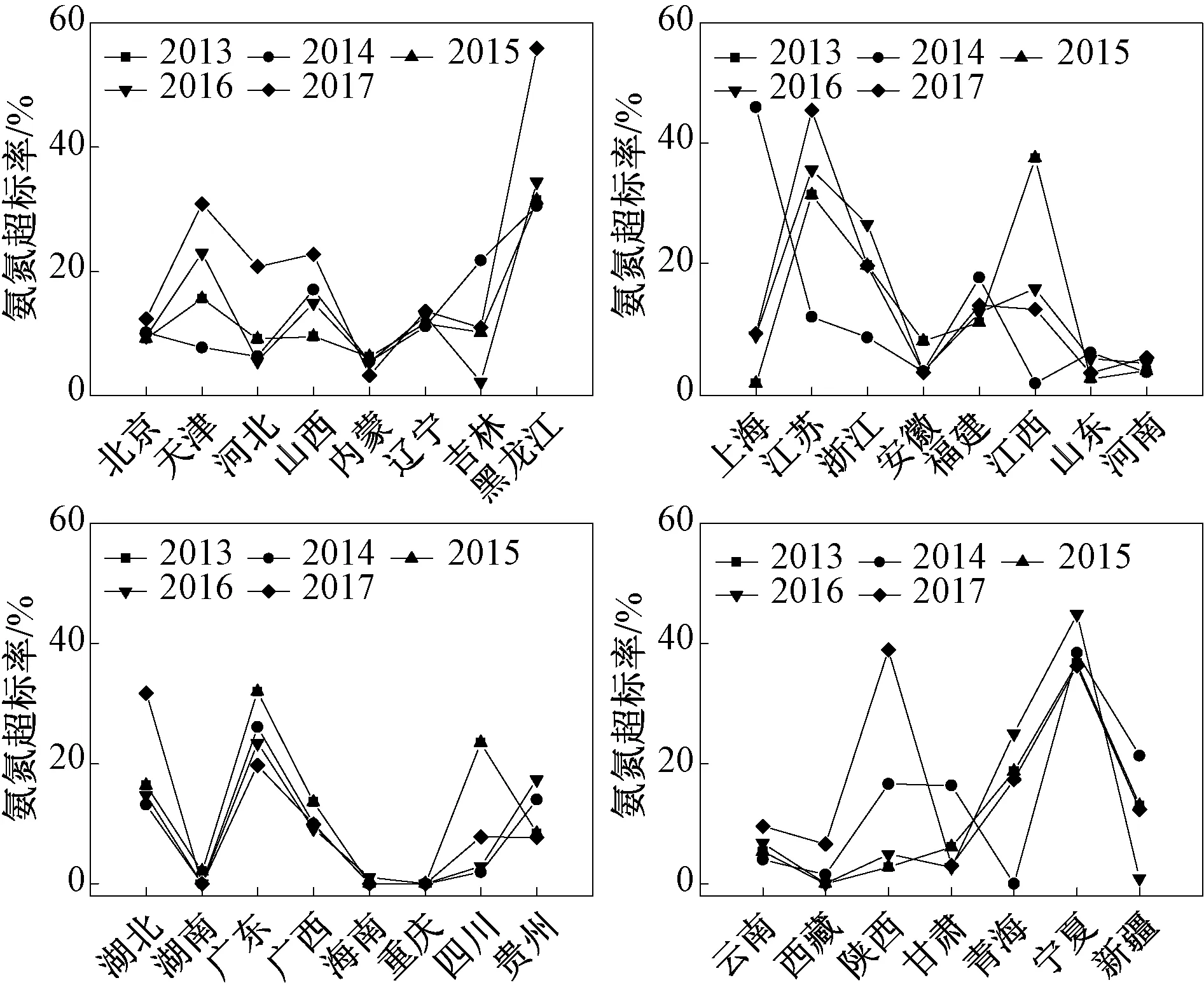

氨氮污染是我国地下水污染中较为普遍和严重的,氨氮在水体中一定条件下可以转化为亚硝酸盐氮和硝酸盐氮,其中亚硝酸盐氮对人体有更大的危害。研究表明,5%~20%的硝酸盐能够转化为亚硝酸盐[14-15]。氨氮在全国各省市监测区均有超标检出,华北氨氮超标率最低的是内蒙地区,近年来逐渐降至3.23%。华北其他省份近年来氨氮超标率均在增加,2017年尤为明显,天津、河北和山西地区,氨氮超标率在2017年分别增加至了30.83%、20.75%和22.73%。黑龙江是东北地区氨氮超标最为严重的地区,氨氮超标率2017年高达55.90%。

图5 2013—2017年氨氮超标率变化

华东地区江苏省氨氮超标率由11.11%逐渐增加至45.45%,情况最为严重。上海市氨氮超标率在0~46.02%之间,变化最大。安徽、福建和山东地区,氨氮超标率变幅较小。中南地区河南、湖南和海南地区氨氮超标率均较低,尤其是海南省,基本没有氨氮超标检出。在2017年,湖北省氨氮超标率由年均15%左右,增加至了31.76%;广东地区氨氮超标率由最高31.94%逐渐降至了19.72%,这两个地区是中南氨氮超标率较严重的区域。西南的重庆和西藏基本没有氨氮超标情况,云南氨氮超标率稳定在5%~10%,四川氨氮超标率在1.96%~23.53%之间。西北地区的陕西和新疆氨氮超标率变化较大。甘肃和青海的氨氮超标率变化稳定,宁夏氨氮超标率高达36%~45%,情况较为严重。

氨氮超标情况在不同省市监测区之间差别较大,除个别省市的少数年份外,都有超标检出;华北、华东和西北地区氨氮超标检出年际差异明显,黑龙江、江苏、广东和宁夏等是氨氮超标情况较为严重的省份。

2.4 硝酸盐氮年际变化和超标特征

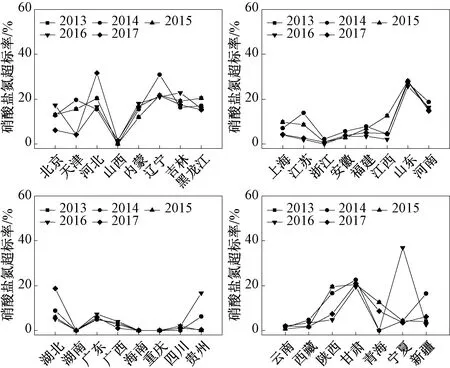

2017年河北硝酸盐氮超标率高达31.66%,是华北最高的。北京和天津的硝酸盐氮超标率近年来降低明显。内蒙古硝酸盐氮超标率稳定在15%左右。东北三省监测区硝酸盐氮超标率变化较小,辽宁最为严重。山东省硝酸盐氮超标率在25%以上,是华东最严重的地区,其余省份硝酸盐氮超标率大多在5%以下,除少数年份达到了10%以上。中南地区硝酸盐氮超标率最高的是河南省,年均超标率15%左右。湖北省,在5%~18%之间波动。其余地区的硝酸盐氮超标率变化均较稳定,不同省份间的差异也较小,超标率基本在5%以下。

西南地区硝酸盐氮超标率均在较低的水平,除贵州省硝酸盐氮超标率最高时达到了16.72%。西北地区各省份间硝酸盐氮超标率差异较大,且年际变化明显。甘肃硝酸盐氮超标率稳定在20%左右,陕西地区的硝酸盐氮超标率逐渐降至7.37%。宁夏硝酸盐氮超标率变化较大,在4%~36.90%之间变化。

图6 2013—2017年硝酸盐氮超标率变化

全国硝酸盐氮超标率最为明显的特征是年际稳定性较好,华北、东北和西北地区的硝酸盐氮超标情况较为严重,东三省、山东、河南、陕西和甘肃等省是较为严重的省份。

2.5 亚硝酸盐氮年际变化和超标特征

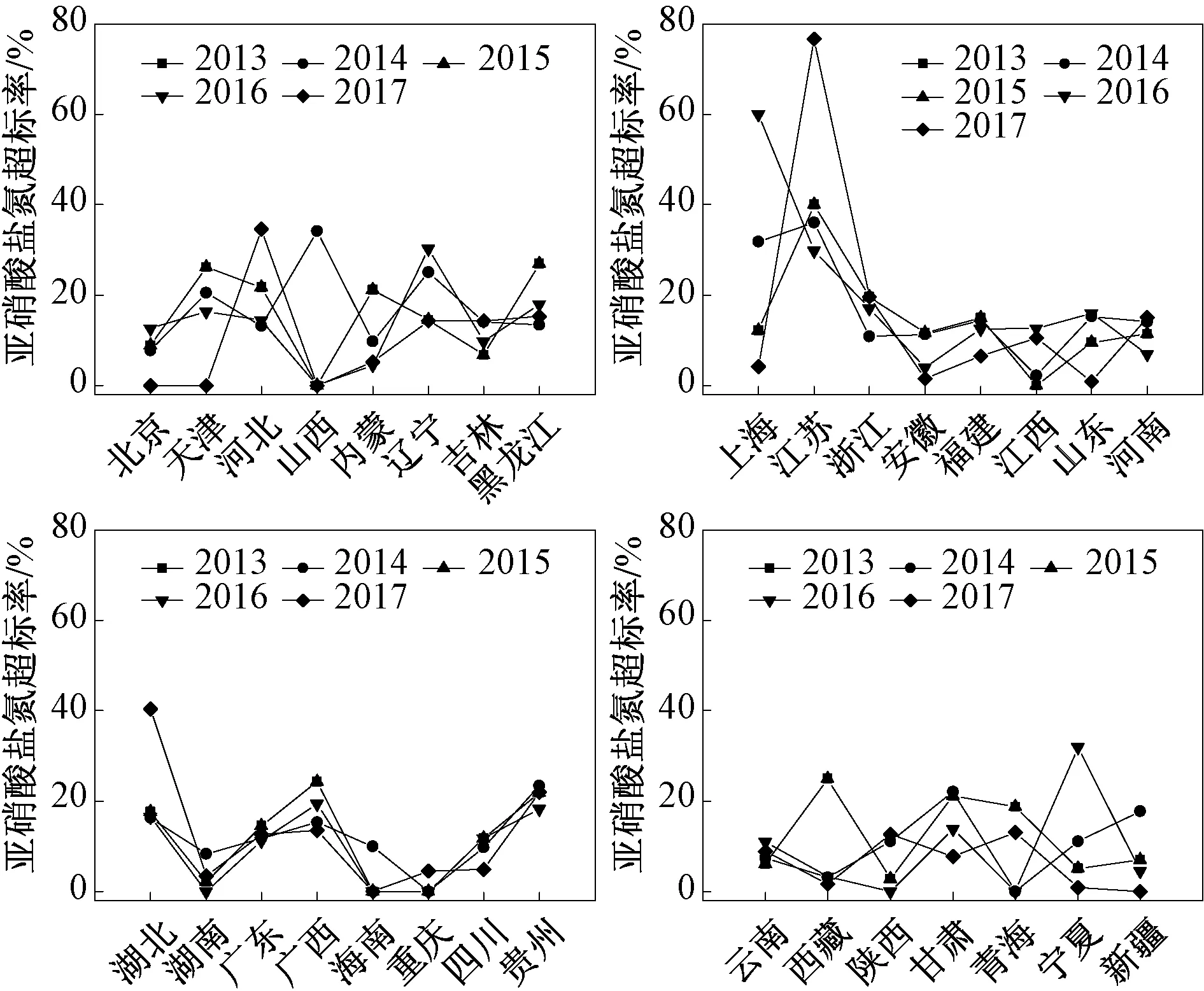

华北地区亚硝酸盐氮超标率年际和地区变化较大,北京亚硝酸盐氮超标率在10%左右,河北省的亚硝酸盐氮超标率不断增高,2017年高达34.49%。东北亚硝酸盐氮超标率变化最大的是辽宁省在14.32%~30.34%之间波动,黑龙江亚硝酸盐氮超标率一直在15%以上。华东地区上海亚硝酸盐氮超标率为4.17%~60%,江苏省亚硝酸盐氮超标率29.81%~76.62%。华东其他省份亚硝酸盐氮超标率的变化相对稳定,中南地区亚硝酸盐氮超标率变化最大的是湖北省,由17%增至了40.43%。其他省份亚硝酸盐氮超标率变化均较为稳定。

西南地区亚硝酸盐氮超标率变化最大的是西藏,超标率为1.67%~25%。其余地区变化均相对稳定,但是不同地区间的差异较大。西北地区亚硝酸盐氮超标率变化较大,以宁夏地区为例,2016年最高时的亚硝酸盐氮超标率达到31.93%,最低时仅为0.88%。

图7 2013—2017亚硝酸盐氮超标率变化

亚硝酸盐氮对人体健康威胁最大,在华北、东北、西北、华东的上海和江苏、中南的湖北和广西、西南的贵州亚硝酸盐氮超标较为严重,中南和西南地区亚硝酸盐氮超标率年际变化较小,华东地区不同省份间的差别较小。

2.6 铁、锰水质变化和超标特征

高铁锰地下水在我国分布非常广泛,并且铁、锰通常共生[16],锰、铁为同族元素,性质类似,地下水中的铁、锰通常是由岩石和矿物的难溶化合物中铁、锰质的溶解。

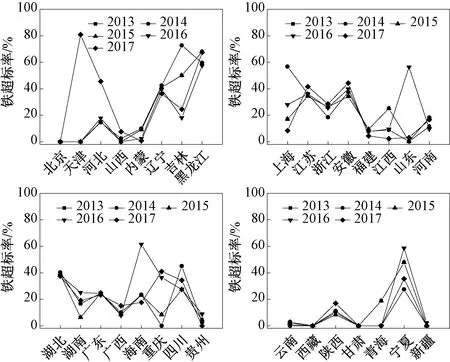

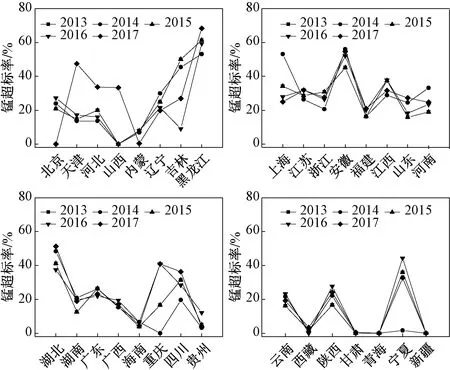

由图8和图9可以看到,华北地区铁超标情况较低,河北2013—1016年铁超标率均在15%左右,但2017年天津和河北的铁超标率分别达到了80.83%和45.49%,变化较为明显。华北地区的锰超标现象严重。2013—2016年间,北京、天津和河北锰超标率年均在15%以上。2017年,北京锰超标率降至较低水平;而天津、河北和山西分别突增至了47.50%、33.75%和33.33%。东北地区铁锰超标现象较严重,辽宁和黑龙江铁超标率年均分别达到40%和60%,吉林省铁超标率在18.18%~72.73%之间波动。辽宁和黑龙江的锰超标率分别达到年均20%和60%以上,吉林的锰超标率在9.09%~50%之间。可以看出,东北地区整体铁锰超标现象均较严重,尤其是黑龙江地区。

图8 2013—2017年铁超标率变化

图9 2013—2017年锰超标率变化

上海市是华东地区铁锰超标变化最大的,铁超标率在8%~57%之间波动,锰的超标率在25%~54%之间波动。其余省份变化较小,但各地区间的差异较为明显。铁锰超标最为严重的地区是安徽省,铁超标率均在35%以上,锰超标率均在50%以上,整个华东地区锰超标现象均较严重,即使情况较好的福建省,锰超标率也接近20%。

中南地区铁锰超标现象变化较稳定,但是各省市间的差别较大。超标现象最严重的是湖北省,铁、锰的年均超标率分别达到了38%和43%以上。广东省铁、锰年均超标率均在20%以上。广西省年均超标率在10%左右;海南省年均在5%左右。中南地区整体锰超标情况要比铁超标情况严重。

西南地区四川铁、锰超标较严重,年均超标率均达到了30%左右。重庆市铁、锰超标现象逐渐严重,铁、锰超标率逐渐增加至40%。其余地区铁超标率均在5%以下。云南地区锰超标率达到了20%,其他地区较低。西北铁、锰超标率年际变化较为稳定,宁夏是该区域铁、锰超标最为严重的省份,铁、锰年均超标率分别达到了40%和30%以上。除宁夏外,陕西省铁、锰年均超标率分别达到了10%和20%以上,情况同样较为严重。其他省市铁、锰超标较轻微。

总体来说,铁、锰超标现象主要集中在华北、华东、中南地区监测区,黑龙江、安徽、湖北、四川、宁夏等省份。铁、锰超标在各省市的年际变化相对稳定,同一地区铁、锰并没有出现一致性的超标特征。

3 结论

(1)总硬度超标集中在华北、东北、西南和西北地区的监测井,以及山东、湖北和河南等省。总硬度超标的年际变化较为稳定,不同省市间总硬度超标率的变化较大。

(2)氨氮超标情况在不同省市之间差别较大,华北、华东和西北地区的监测井超标检出年际差异明显,氨氮超标较为严重的省份为黑龙江、江苏、广东和宁夏地区的监测井。

(3)硝酸盐氮超标率年际稳定较好,华北、东北和西北地区的硝酸盐氮超标情况较为严重,东三省、山东、河南、陕西和甘肃等省份较为严重。

(4)亚硝酸盐氮超标在华北、东北、西北、华东,以及上海、江苏、湖北、广西、和贵州的监测井较为严重,中南和西南地区亚硝酸盐氮超标率年际变化较小,华东地区不同省份间的差别较小。

(5)铁、锰超标现象主要集中在华北、华东、中南地区的监测井,东三省、安徽、湖北、四川、宁夏等省份尤其严重,各省市间铁、锰超标差异较为明显。