70年记忆中,那些与时代共振的文艺作品

海风

唐代诗人白居易所言“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,每个时代都有属于每个时代的文艺作品,而那些优秀的作品往往能切准时代的脉搏,反映社会方方面面和人们思想情感的变化,甚至勇于面对并且回答时代课题。

一批上海的文艺家、评论家围绕“文·忆——新中国70年令人难忘的一部文艺作品”为主题,书写下记忆中的印象深刻的文艺作品。当然,面对壮阔时代和多彩世界,70年来的优秀作品有很多很多,这些私人记忆中的作品只是很小一部分,所论也是一家之言,但见微知著,从这些让大众喜闻乐见的作品中,可以看到文艺作品如何生动鲜活地反映社会热词,与时代共振;文艺如何担当时代前进的号角,呈现时代风貌。

上世纪五十年代

热词:社会新风、家国情怀……

金光锃亮《罗汉钱》

这是1953年春节后的一天,父亲说今晚要带我去南京西路上的仙乐书场听上海人民评弹团的新中篇评弹《罗汉钱》。我一下就兴奋起来了。当时,我家刚从无锡搬到上海定居一年不到,我从小就喜欢吴侬软语的苏州评弹,但都是在收音机里听的,对那些让我十分钦佩和崇拜的评弹艺术家是只闻其声,未见其人。因此听说可到书场里去耳闻耳睹评弹的真人演出,实在是喜出望外。

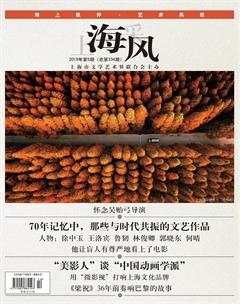

《罗汉钱》这个作品是“评弹一支笔”陈灵犀根据赵树理短篇小说《登记》和同名沪剧改编的,形象生动地反映了小飞娥和艾艾母女两代在《婚姻法》诞生前后的不同命运,讴歌了解放妇女、保障人权的社会新风。而更吸引我的是,舞台上投光灯一亮,随着一回一回书的进展,我终于看到了一批心仪已久的艺术偶像,这些星光璀璨的大牌演员的说唱至今余音绕梁,令人回味无穷。如张鉴庭演唱张木匠“自叹”和“责怪小飞娥”,极尽张派艺术行腔老辣、咬字刚劲的特色,激起阵阵热烈的掌声;严雪亭演唱的“乱鸡啼”曲牌“看灯”,充分展示了严调唱腔节奏明快,喷口清晰、樸实机趣的风格,将解放后百姓欢天喜地的心情渲染得淋漓尽致;而徐丽仙表演小飞娥的 “回忆”和“相亲”等唱段,更是展示了旋律起伏,跌宕有致的丽调风韵。更难忘的还有“金嗓子”朱慧珍所唱的“金光锃亮罗汉钱,送与艾艾为标记”,这个是她在继《一定要把淮河修好》中所唱“新年锣鼓响连天”后,又一次更加成熟的女蒋调展现。

金光锃亮的罗汉钱,不仅是优秀青年李小晚送给她恋人张艾艾的定情“标记”,也是一代杰出评弹艺术家送给广大观众的定情“标记”。

(孙光圻)

从《挡马》看昆曲人的创新、传承意识

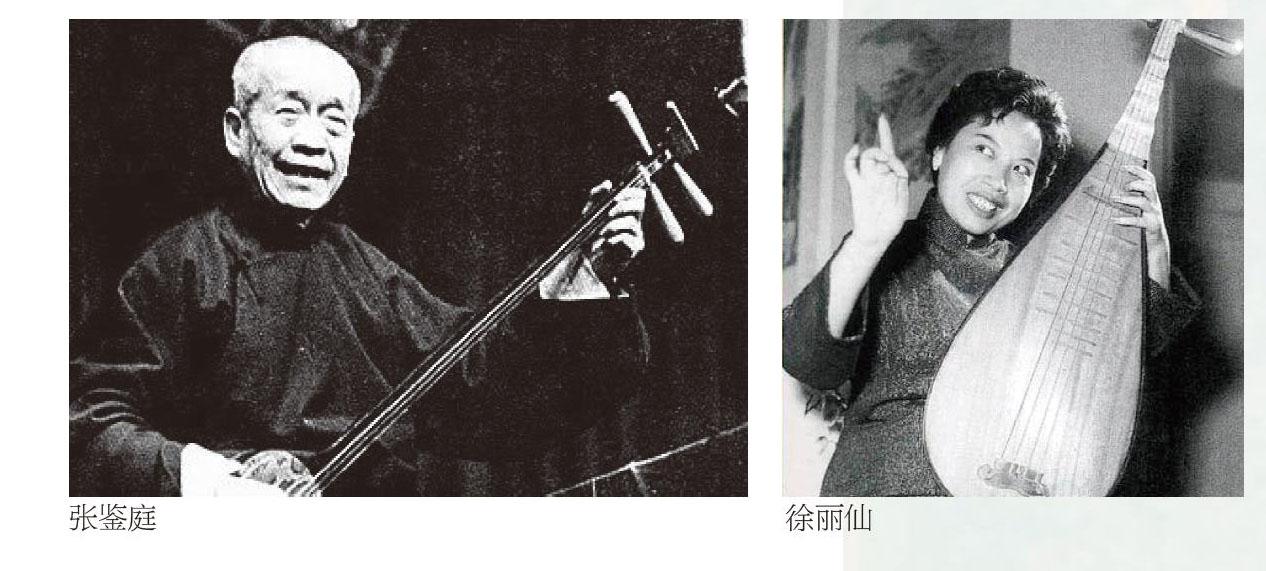

1954年,华东戏曲汇演上一出《挡马》技惊四座,让人们对素以“小生、小旦”为主的古老昆曲产生了新的认识。昆曲“传字辈”演员方传芸和他的师兄汪传钤在剧中分别饰演杨八姐和焦光普。早前,两人在《打店》《借扇》等传统戏码中多有合作,可谓是昆曲武戏的绝佳拍档。此次,根据“花部乱弹腔”重新打造昆曲《挡马》,两人更显得志趣相投——要让昆曲“出新”,呈现出更加鲜明的“家国情怀”,成为一对老拍档的新追求。

《挡马》的求新意识是全方位的,无论是戏眼戏核、唱念歌舞、服饰妆容,还是其中重要的开打场面,都作了悉心编排,演来新意迭出,别开生面。杨八姐进入柳叶镇上的“酒家”,惊诧于墙上挂画尽显“南朝”风情;店主则假献殷勤,伺机盗得“腰牌”——一段“肉头戏”,不仅充满了戏剧性,也充分展现了昆曲载歌载舞、动则有情的艺术特色;剧中的武打则巧妙地利用了一把椅子,蹿翻腾挪,高低起落,尽在其中,场面设计得繁复而优美,将武戏技巧和身段造型结合得格外妥帖。就连杨八姐剧中的妆容,当时也进行了独具匠心的改造,给昆曲舞台留下了一个焕然一新、过目难忘的经典形象。《挡马》获得成功后,各地方戏剧种纷纷前来学演、移植,京剧名家李玉茹、孙正阳、张美娟都曾先后学演过此剧。一出诞生于新中国成立后的昆曲武戏,成为名闻南北、长演不衰的戏曲精品。

中华人民共和国成立后,老一辈昆曲人深受党的文艺思想的感召,当时最朴素的想法是,传统戏曲不能墨守成规,昆曲同样要展现与时代同步的精、气、神。用现在的眼光看,他们的创造性劳动,为今天传统艺术的“创造性转换,创新性发展”作出了很好引领和铺垫。

(方家骏)

《梁祝》,给祖国的最美献礼

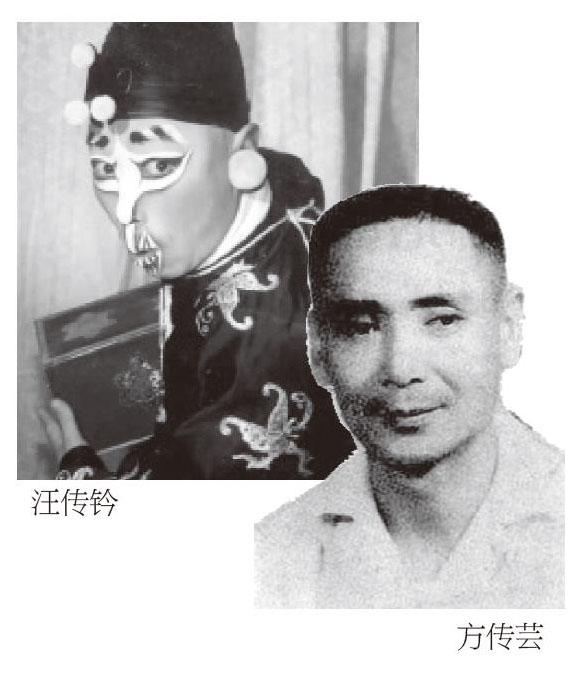

今年是小提琴协奏曲《梁祝》诞生六十周年。六十年过去,《梁祝》早已传遍全世界,享誉海内外,它承载了千古传诵的爱情绝唱,寄托了华人共同的民族情感,也打动了不同肤色的人群。

何占豪、陈钢1959年创作完成的《梁祝》,诞生在一个激情飞扬的岁月,时值国庆十周年。那年,上海音乐学院小提琴民族化实验小组向院党委报送了大炼钢铁、女民兵和小梁祝这3个题材。在号召大炼钢铁、为防蒋介石反攻大陆的年代里,大炼钢铁与女民兵无疑更贴近特定的时代氛围。幸亏时任上海音乐学院党委书记的孟波独具慧眼,精准判断,没有简单地采用题材决定论,他为小梁祝打了勾。他看中《梁祝》是因为懂行,它最符合小提琴能呈现的艺术意境,虽然小梁祝当时被列为选题末位。

传奇中国故事和优美民族旋律为作品成功奠定了基础。它证明,爱国主义主题不是简单喊口号,贴标签;形象地诠释了“只有民族的才是世界的”这句名言。有人说,凡是有太阳的地方就有华人,凡是有华人的地方就有《梁祝》。可见,当年为献礼国庆创作的《梁祝》,已在亿万华人心中悄然凝聚起一种浓郁的故土情怀。这不正是给祖国最美的献礼吗?!

《梁祝》题材是世界性的,跨越国界、跨越民族、跨越时空……在欧美,有人誉之为东方的《罗密欧与朱丽叶》。它集婉约、大气、唯美、真挚、感人、浪漫等诸多优点,成了向世界展示中国文化的一张名片,也是献给人类的一首艺术经典。

(俞亮鑫)

上世纪六十年代

热词:继承与变革……

足尖上的红色经典

原先,芭蕾在我的印象中是一种深不可测的足尖艺术,站在足尖上的飘飘舞者都是彼岸世界的精灵……而芭蕾舞剧《红色娘子军》的足尖却坚实地踩在了中国的大地上。

中华人民共和国成立初期,共和国重视经典引进了西方芭蕾。但巨大的文化差异,使大众产生了“大腿满台跑,工农兵受不了”的抱怨。是“革命化、民族化、群众化”的三化精神,使中国舞蹈家把目光聚焦在讲中国故事,选取了极具典型意义的中国妇女在党的领导下为解放而斗争的感人题材。这来自国人切身体会和反映了民族魂魄的艺术倾诉,一下子拉近了芭蕾和中国人的距离。与此同时,对芭蕾技艺的继承与变革也夺人眼球,比如:吊在水牢中的“双足尖伫立”、逃入密林从树后闪出的“足尖弓箭步”、奋力挣脱时的“倒踢紫金冠”,以及娘子军战士在足尖上的舞刀弄枪、乘胜追击时连续低空的“一字大跳”……这些舞蹈语汇和技巧一改西方古典芭蕾足尖语言的轻柔美感,而赋予其钢锥般的倔强和气宇轩悍的挺拔。

此外,芭蕾语汇的运用和内心情感的表达丝丝入扣:吴清华见洪常青给她银毫子时的“足尖骤立”和“足尖碎步缓缓后退”使观众看到了她心中的波澜与激动的滚滚热泪……正是这些带有中国元素和人物性格的,通过足尖语汇象征性的夸张所带来的舞蹈美感取得了惊人的艺术效果。50多年来,该剧演出了4000多场,不仅吸引了中国大众,还博得了国际友人的交口称赞。一位法国评论家认为:《红色娘子军》的价值和内涵,已经超越了时代和意识形态的局限,成为人类文化遗产的一部分。

“洋为中用”要求借鉴外来艺术形式必须走继承与变革之路。芭蕾舞剧《红色娘子军》之所以一直占据我的心灵,是因为它让我感悟到继承与变革在于“融”,即从人物出发,揉入中国传统舞蹈基因和特有的生活元素,赋予足尖艺术新的表现力。“融”需要创新性转型和创造性发展,而不是简单的拼接。

(郑慧慧)

难忘《早春二月》

由谢铁骊执导,孙道临、谢芳、上官云珠主演的《早春二月》,可以说是个百看不厌的电影之一。

影片据柔石的中篇小说《二月》改编,讲述了一个有理想追求的读书人肖涧秋因苦闷彷徨,欲在江南小镇休息身心,最后饱受刺激,不得不愤然离开的故事。

电影将肖涧秋这个人物“极想有为,怀着热爱,而有所顾惜,过于矜持,终于连安住几年之所,也不可得”的内心戏刻画得淋漓尽致,又将“冲锋的战士,天真的孤儿,年轻的寡妇,热情的女人,各有主义的新式公子们,死气沉沉而交头接耳的旧社会”的现状(鲁迅《柔石作〈二月〉小引》),通过电影语言,而非“直”“露”“粗”“多”,不加说明地再现在人们眼前。不仅主题深刻,艺术上更可称成功。尤其值得一说的是,它采用了个人化的视角,人性化的表现,细节设置丰富,镜头语言精练,像肖涧秋两次弹琴、三次饮酒和七次过桥给全片造成的瞻顾有致,一唱三叹的含蓄的韵味,使它在那个时期独树一帜,不同凡响。它们不是简单的重复,甚至在快节奏的当下看来也不为拖沓,实在是为了征象这个死水般的社会,当然,还有这种社会中居然还残存的这样一种精致、敏感和情深如水,以致让人有一种欲添清泪,成其潺湲的情愫,随着这种基调的悠缓潜滋暗长。这当中,既看得到对此前《神女》《小城之春》那种含蓄委婉的传统审美的继承,也有导演自身的经历与趣味的凸显。

感叹上个世纪,因为上述追求所体现出的对爱与自由的向往,电影曾被认定为宣扬了小资产阶级、资产阶级的人性论和道德的自我完善。好在历史是人民写的,实践最能检验真理。改革开放后中国电影的崛起,正不断确认自己所继承的是很丰厚优质的传统,有很扎实的基础。为我们已能体会到这是新中国电影史上的一个异数,十七年故事片的巅峰之作,我们感谢导演和演员!更感谢今天这个时代!

(汪涌豪)

上世纪七十年代

热词:思想解放……

于无声处听惊雷

《于无声处》是中国话剧史上的一部界碑式的作品,是伴随中国改革开放、开一代思想解放风气之先而诞生的话剧代表作。它表达了当时的中国人民的正义呼声,让人们对“文革”的怨恨得到了一次强烈的宣泄。《于无声处》不属于剧组,不属于编剧和导演个人,而属于那个思想解放的年代。如果说,关于真理标准的讨论是为十一届三中全会做了理论上的准备;那么,《于无声处》演出的轰动,则表达了人民对十一届三中全会在感情上的呼唤。

该剧情节并不复杂:青年欧阳平收集、印刷并散发纪念周总理的诗篇,“四人帮”下令追捕。欧阳平的母亲梅林在战争年代曾救过何是非的性命,而欧阳平又与何是非的女儿何芸相爱。一天,梅林和儿子途经上海,来到何家。当何是非知道欧阳平就是全国通缉的现行反革命分子后,即向“四人帮”告密。欧阳平遭逮捕,何是非的妻儿都与他决裂。

关于当年的轰动,《文汇报》记者周玉明的报告文学曾有详尽的描写;没有想到的是,30年后,2008年上海话剧艺术中心重新将《于无声处》搬上舞台,依然轰动,说明此剧依然有着重要的现实意义。为尊重历史,编剧宗福先基本没有改动剧本。他说:“我希望年轻人在看了这个戏后能知道,中国还曾有过一段不堪回首的过去。”尽管这出戏所描写的大环境与今天已有天壤之别,但昨天发生的一切和今天现实生活的冲撞,仍会给观众带来思想上的震撼和回味。了解过去,为的是更好地把握和面对现在。正是有了他们,才有了后来,才有了今天。解放思想這一点,在今天依然值得大大发扬。我希冀《于无声处》的上演,能对进一步思想解放有所推动。

对于重排,我曾担心演这出戏的三位“80后”青年演员,他们能不能准确地把握好这出戏的精髓?我也担心今天的年轻观众能否理解这部话剧,老观众能否还像当年看戏那样激动。看完这部只有6个人物的四幕话剧后,感到它依然有着非凡的魅力,依然能打动新老观众,有的青年观众流下了激动的泪水。

导演苏乐慈说:“2008年版《与无声处》试图用人性去表达那样一个情感冲突异常激烈的年代,让人物真正活跃在舞台上。”今天虽已事过境迁,但“情感”是能超越时空的,戏在表达爱情、亲情、友情下了功夫,更突出人性善与恶的较量,通过故事、情感去感动今天的观众。

《与无声处》的大幕降落,但“惊雷”依然在剧场内外轰响着。

(戴平)

上世纪八十年代

热词:女排精神、苏醒……

不想当将军的士兵,就不是好士兵

上世纪八十年代初,电影导演张暖昕带着她的新作《沙鸥》,一部讲女排运动员的故事,到我们上译厂作后期配音。厂里指定我作配音导演。我一向喜欢看体育比赛,尤其是女排和乒乓。而且,我非常欣赏这部影片的纪实风格,也特别欣赏女主角沙鸥的扮演者常珊珊。她是北京女排的一名真正的运动员。我觉得她的表演不但朴实、真诚,而且非常到位。我跟暖昕说:你真大胆。怎么敢让一个完全没学过表演的人演这么重的戏?她说:“一个没打过球的演员,很难演出运动员的气质。而运动员在那么多的观众面前打比赛,就是当众表演啊。她不会表演。只是相信我说的规定情境,把自己当成了沙鸥。所以,她的动作,她的喜、怒、哀、乐都是发自内心的。”“演员需要忘我,而运动员是最善于忘我的。”

那一届的中国女排,还从没拿过世界冠军。日本女排,十年不败,被称为“东方魔女”。“打败日本,夺取世界冠军”就是她们的人生目标。影片中提到的口号,振聋发聩。如“不想当将军的士兵,就不是好士兵”。那么,顺理成章“不想当冠军的运动员,就不是好运动员。”

队医警告沙鷗,她身上的伤很严重,不能再打球。否则,很可能下半辈子都得在轮椅上过。可她不想放弃和日本女排决一死战的机会。她信奉容国团的名言“人生难得几回搏”。结果,她们还是打败了。

我跟张暖昕说:你以艺术家的敏感,拍了这部《沙鸥》,我相信,这种女排精神将无往而不胜。女排一定会获得冠军。果然,不久,郎平、周晓兰那届女排姑娘们,不仅打败了日本,获得了金牌。而且,一口气连拿了世锦赛、世界杯、奥运会等所有世界上重要比赛的五连冠。

女排精神不仅为历届女排所继承,也成了鼓舞体育界奋勇争先的榜样。甚至可以说,是我们全国人民的精神财富。 (苏秀)

《庐山恋》:最忆是初吻

时隔40年,人们津津乐道的还是《庐山恋》那个“初吻”,这个“吻”还是女方主动献上的,这开了中华人民共和国成立后中国银幕之先河。

这个“初吻”真是不简单。它为改革开放初期的中国社会留下了样本。这是男女之间的初吻。《庐山恋》讲述了一见钟情式的自由恋爱,打破了长久的人性压抑和道德刻板,女方主动追求男方的婚姻观颠覆了中国社会传统的情感模式;这是东西之间的初吻。影片展示了大量时髦元素的西方舶来品,宝丽来一次成像的相机、柠檬黄的硬壳旅行箱…… 扑面而来的资产阶级生活方式,打破了人们心中的固化概念,这是两岸之间的初吻。影片展示了国共两党在战场上的历史恩怨,父辈们最后为了子女幸福,相逢一笑泯恩仇的大团圆结局,再现了当年《告台湾同胞书》发表后,祖国大陆首次向台湾发出的善意。

性别的复苏,在《庐山恋》里得到最大释放。“17年”的新中国电影话语体系中,女性身体一直是作为“去欲望化”和“去性别化”的对象,受到视觉遮蔽和控制的。革命年代电影中的女主角是淡化性别的,而《庐山恋》中,除了惊世骇俗的“初吻”外,首次出现了女主角身穿比基尼和男角共泳的半裸戏,其呈现的“新女性”形象的强势姿态,是对长期男性主导的视觉叙事之修正。

《庐山恋》的“初吻”记录了国家、社会和个人的历史文化变迁,那个万物复苏的祖国早晨,那个情窦初开的男女恋曲,需要洗尽铅华、褪去妆容、静下心来,才能品得经典之真味。

(金涛)

上世纪九十年代

热词:留守、股疯……

一出戏的剧名成了社会热词

1991年初,一个剧本辗转到我手中。剧名很奇特,《留守女士》。剧本作者是乐美勤先生。用“留守”这个词凝练一种生存状态,并以此体现在文艺作品中,他无疑是率先的。

时任人艺副院长的俞洛生不仅喜欢这个剧本,而且亲自导演,并以小剧场样式推上舞台。他把戏的风格定位于“沙龙戏剧”,让观众随意参与,并要求演员的表演真实、质朴,不露痕迹。饰演男女主角的奚美娟和吕凉出色地体现了导演意图,他们朴实真挚的情感流露和高度生活化的语言动作,使沉浸其中的观众不由自主地勾连起他们自己身边甚或自己身上发生的故事,忍不住泛起情感涟漪,让泪水释放内心的积郁。演出获得极大成功,不仅场场满座,而且需要提前一个多月才能买到票,这在话剧还不太景气的90年代初实在是罕见的。

这个戏之所以如此轰动,并且后来拍成的同名电影也风靡一时,根本原因还是剧本戳中了时代的痛点。经历了浩劫而又困于物质匮乏的国人,一旦看到国门打开,禁锢已久的欲望萌动了。迪斯科、卡拉OK勾起了对灯红酒绿的向往,曾经的噩梦更让有志者产生了要走出去闯荡一片新天地的冲动。理想很美丽,但现实很残酷。虽然一时间“我们的同胞遍天下”,但大部分在异国成了端盘子、洗车子的“下等公民”,空有满腔抱负,却落得无地自容。对恋人曾经的许诺成了一纸空文,重逢的向往成了可望不可及的泡影……乐美勤先生敏锐地察觉了这个痛点,这是民族之痛,时代之痛,他怀着悲天悯人之心写下了这个带有泪痕的作品。

历史翻篇了。当年以及后来出国的弄潮儿,不少已经成了今天的海归,但是,《留守女士》确实在历史上留下了印痕。而“留守”也有了更为宽泛的涵盖,成了时下社会的一个热词。

(李守成)

影坛这阵“疯”腾挪在生活的底色里

《股疯》对于改革开放以后中国影坛的意义,在于它对接了《乌鸦与麻雀》所造就的“新现实主义”上海题材电影这根经脉,又巧妙嫁接了《七十二家房客》所积淀的沪语调侃自嘲的表演风格。这一切投射于在主流悲剧之河中奔突多年的学院表演风格演员潘虹,以及抖得出市井俚俗底色与无厘头表演的上海滑稽剧团一众演员身上,可谓正其时也、正其人也。轻喜剧,快节奏,琐碎而有趣,俗白却不失观照人性的格调,打破了此前当代题材电影表现城市与市井生活质感与俗人心态的空白。

在《股疯》前,如果说中国电影的城市题材主旋律还停留在“都市里的村庄”的悲情叙事、“穷屋”式的空洞慨叹与“街上流行红裙子”的概念化推演,那么,这部用沪语席卷了1993、1994年影坛以及所有最佳女主角奖和合拍片奖项的力作,则用它实在的创作态度、沉潜的制作姿态、大胆的沪语尝试、细抠的人物画影,给当时代“春江水暖”后“石破天惊”的改革巨变生活,留下一份活色生香的记录。

它同时开创了全沪语电影的一脉现实题材创作路线,先于周星驰的《功夫》呈现出市井生活极其驳杂却又俗得精彩的世界。市百一店门口的43路(这还得“归功”于导演的大胆拼接与想象)上硬币抛客、灶披间里拿锅带铲的婆妈之争……这一切击中时代“标签”的场景,正是如今此片一放再放时,被人津津乐道的时代感、多棱镜、烟火气、俗世情的最佳体现。值得我们品味与怀念之余,也未免对这一脉电影创作未能由后来者接续做强做久而留有惋惜之叹。

1993中国影坛里的这一阵“疯”,曾经画出中国影人腾挪于现实的灵巧身影,也曾经创造出香港和内地电影制作力量较为完美融和的先例。

(伍斌)

二十一世纪

热词:反腐、民心、改革开放史……

反腐大片《生死抉择》的成功经验

2000年6月在中国大陆首映的电影《生死抉择》是一部反腐题材的主旋律作品。该片上映后,形成了热潮,不仅创造了票房冲破一亿大关的奇迹,更重要的是使得全党、全社会进一步认识到反腐倡廉的重要性、紧迫性,增强了反腐必胜的决心和信心。该片成功的经验与启示值得总结。

一、关注社会现实,不辱神圣使命。《生死抉择》的成功,最根本的一點就是《生死抉择》关注现实问题,揭示社会矛盾,反映了最广大人民群众的呼声和利益,体现了社会主义文艺工作者的社会责任感。文艺创作要成功,文艺工作者就必须时刻关注社会现实,直面严峻人生,不辱自己的神圣使命。二、实施精品战略,在创作上精雕细琢。在该片的改编中,主创人员抱着精益求精的创作态度,在艺术表现上下了很大功夫。从艺术表现来看,该片独具匠心,在情节推进上,将人物命运作为最大的悬念,采取层层剥笋的方式;在人物塑造上,将理想化和现实性相结合,一方面写出主人公的浩然正气,另一方面也写出了主人公复杂的心路历程,让观众感到可亲可信。三、在尊重艺术规律的前提下,领导有为而治。电影《生死抉择》的创作最初源于当时中国作协党组书记翟泰丰向上海方面领导推荐小说《抉择》,上海市委、市委宣传部和市文广影视局等相关领导看了小说后,都十分支持将小说改编成电影,并与艺术家一起来确定电影的基本主题和改编原则。样片完成后,市纪委、市委宣传部、组织部等相关领导又三次共同观看并提出修改意见,尤其是影片送到北京以后,中纪委的领导先后观看并发表重要意见,国家广电总局领导也给予多方面的指导与帮助。值得指出的是,各级领导的关心支持都是在尊重艺术规律的前提下进行的,在剧本改编和影片拍摄阶段,完全由艺术家自主创作,领导并不横加干涉。所以说,领导在尊重艺术规律的前提下加强对文艺创作的关心和指导,为优秀作品的产生创造尽可能好的条件,对一部优秀主旋律作品的诞生也是十分重要的。

(赵建中)

《我不是药神》触动了观众哪根神经

看完徐峥主演的《我不是药神》,第一个感觉就是:这是中国现实主义电影的重大收获和突破,它彰显了中国电影人的艺术良心。

我这样说,是有依据的。因为在票房和口碑难得一致的情况下,此片不但票房连续走高,且参与方股价逆势增长,产生了“口碑零差评”的奇迹。此外难能可贵的是,影片对功与罪、情与法的矛盾把握,超出了很多人认知中的“把控尺度”,带有相当的尖锐性,可是这些“点”,都被完整地保留下来。在中国观影现状几乎陷入“越脑残越红火”的险境下,一部略显沉闷的现实主义题材电影像一匹黑马那样赫然出现,不但是对“倡导现实题材电影”的强力支持,更让人重新体认电影的多重价值。

《我不是药神》改编自真实事件,讲述的是在进口药价格高昂的情况下,一个看似油腻的保健品店主为绝症患者代购印度仿制药的故事。徐峥扮演的这位店主,其初衷是为了拯救父亲和摆脱家庭困境,所以冒着风险去印度采购白血病人的特效仿制药。但在“非法销售”的过程中,他不但自己发财致富,还给病人带来了福音。然而事关专利的“法理”和事关救命的“情理”产生了矛盾,于是,我们看到这位感人的平民英雄为之付出了坐牢的代价,而那些为保命而购药的病人也差点触犯法律,只能弱弱地向警察设问:我们只是要活下去,难道这也有罪?

这样的设问,触到了观众的泪点,也触到了社会的痛点。

在《我不是药神》里,我们多次看到,那些微粒白血病患者一次次仿佛抓住了生的希望,但又一次次眼睁睁看着希望慢慢滑走,而阻碍他们“保命”的,居然是法律制度设计和公共权力运行中所存在的盲点或模糊地带。观影中,观众身临其境产生的代偿感,让他们止不住泪像决了堤一样涌来,难怪有人观影后在朋友圈发了一条“谁家还没个病人”,立即引来如潮的“泪流满面”表情包。这就是现实主义电影的魅力和伟力。“看谁能够触动观众的神经”的另一种表述就是,谁能搭准时代和人民的脉搏,把人民之心声转换成成功的艺术创作,谁才有可能成为受人民拥戴的艺术家。

好的影片,应该是票房和口碑正相关的,“越脑残越火爆”绝不该是常态。电影的本质就是自带“启蒙、审美、娱乐”功能,如果只有娱乐功能,那是对电影的亵渎和轻慢。多年来,对电影的启蒙和审美功能的开掘进行乏善可陈,其根本原因就是不敢直面现实,尤其是稍带“敏感”的现实题材。真正具有思想的优秀电影人,不会囿于思想惰性和所谓的安全感,忽视遍地皆是的好素材好题材,而会从中沙里淘金,发掘丰厚生活的题材和思想馈赠,并予以提炼提升。虽然这样的优秀电影人还出现得不多,但他们一旦浮出水面,具有重要的表率作用,有望推动中国现实主义电影的良性发展。

(刘巽达)

《大江大河》:“改革开放史”的教科书

《大江大河》讲的是50后和60后的陈年旧事,可做“改革开放史”的教科书来看,来学,来看,来品。

大时代,小人物。每个人都是时代洪流中的一朵浪花,被挟裹着,奔涌着,也只能随着时代的涛声和旋律来歌唱,挥洒血汗泪混杂的青春,书写百味俱全的花样年华。终有一天,时过境迁,我们都要沦为时代的弃儿“唐·吉诃德”,这种命运天注定,无人能够逃过,留下的,只是美好或不美好的回忆。对于50后和60后,拨乱反正、恢复高考、土地承包、平反摘帽子、改革开放、个体经济萌发、民营企业兴起……这些具有中国特色的关键词,烙在了他们的心上,是他们青春背景色,他们竭力地改写着生活,也被生活无情地改写着。

作为一部合格的时代剧和怀旧剧,《大江大河》受众主打而今已过花甲、奔古稀的50后和60后,顺带匀些余味给70后品啜。本剧选景精心,服化道讲究,农村戏怀素抱朴,风物还原度高,生活质感把握得当,合乎物质匮乏年代的原貌,很接地气。脸颊凹陷瘦成排骨的弟弟,梳着两条黑粗麻花辫的姐姐,“下乡知青”的精气神俱在;多年打压之下愁苦满面唯唯诺诺的父亲,操心劳神满脸皱纹的母亲;雷东宝穿到发白的蓝布裤子,被汗水浸过留下盐渍的红色背心;宋运辉按年龄排序的大学室友,差着辈分得喊“叔”;在宿舍抱着啃读的是伤痕文学;在众人面前朗诵解读的是《人民日报》……个人奋斗与国家转型相依相存,关系微妙。《大江大河》里的人物、影像和情节真实生动、鲜活可爱。也正因此,才能让人为之哭、为之笑。

有剧如此,顿觉岁月安好。

(杨晓林)