优化教学设计 落实核心素养

摘 要:以《力的合成》为例,从生活实例引入,设置问题创设情境,帮助学生建立物理观念。充分借助信息技术,让学生经历科学探究过程,帮助他们形成科学思维。

关键词:力的合成;科学探究;信息技术

一、教学目标

(一)知识与技能

(1)知道合力、分力和共点力的概念。(2)掌握力的平行四边形定则,会用作图法求共点力的合力。(3)知道合力随两分力夹角的变化情况,掌握合力的变化范围。

(二)过程与方法

(1)理解合力与分力的关系是作用效果的等效替代。(2)学会物理中常用的观察现象—猜想假设—设计实验—总结规律—延伸拓展的研究问题的方法。

(三)情感、態度与价值观

通过对力的合成方法的科学探究,培养学生的科学思维,体会科学探究中合作交流的重要性和必要性。

二、教学重难点

重点:等效替代的思想,平行四边形定则。

难点:设计实验验证猜想、平行四边形定则的应用。

三、教学资源

力传感器、橡皮筋、细线、图钉、木板、计算机、多媒体课件。

四、教学设计

(一)引入新课

教师活动:同学们,今天我们来做一个“不一样”的拔河比赛。A(女生)和B(男生)分别拉着绳子的两端,进行拔河比赛,A输了。A(女生)能同时拉动他们:B(男生)和C(男生)吗?下面就请大家见证一下A(女生)能不能拉动他们?(让B和C分别拉着绳子的两端,A从绳子的中间拉,轻松拉动两个男生。)

学生活动:一位女生和两位男生上台表演。

设计意图:用“不一样”的拔河比赛打破了学生原有的认识,激发学生的兴趣和求知欲。

(二)力的合成基本概念

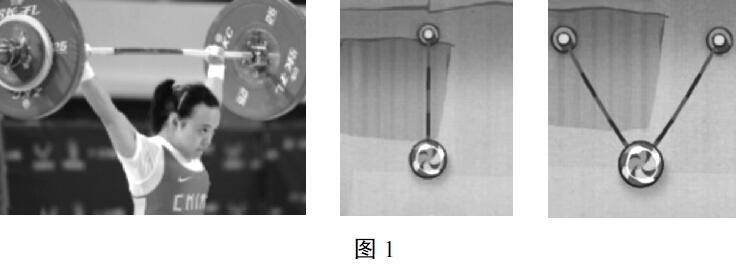

教师活动:展示图片1,两根绳共同用力和一根绳用力悬挂起同一物体,它们什么是一样的?

这种等效思想是物理学中研究问题的重要方法。以前学过的知识中哪些是用“等效”的思想来研究的?

一个力产生的效果跟原来几个力的共同效果相同,那这个力就叫作那几个力的合力,原来的几个力叫作分力。

学生活动:建立基本概念并体会合力与分力的关系,体会等效思想。

设计意图:让生活走进物理,使学生感知等效替代的物理思想,初步建立起物理观念。

教师活动:两个力拉橡皮筋和一个力拉橡皮筋(图2),这一个力F是不是这两个力F1、F2的合力?那如何才能使F是F1、F2的合力?

学生活动:不是,两次拉橡皮筋使结点到相同的位置。

设计意图:帮助学生建立科学思维,透彻理解“等效”的含义,为应用“等效法”解决问题打好基础,为后续的实验探究做好铺垫。

(三)实验探究——力的合成方法

1.回顾同一直线上的二力合成

教师活动:如果已知几个分力,求它们合力的过程就称为力的合成。首先研究同一条直线上力的合成:两个力方向相同时,其合力怎样?两个力方向相反时,其合力怎样?

学生活动:相向相加,方向与两分力方向相同。反向相减,方向与大的分力相同。

设计意图:回顾旧知,拓展新知。

2.猜想与假设

教师活动:从生活实例中可以知道,很多情况下两个力并不在同一直线上,而是成一定的夹角,那么,此时合力与分力的大小,方向又有怎样的关系,遵从怎样的规律?

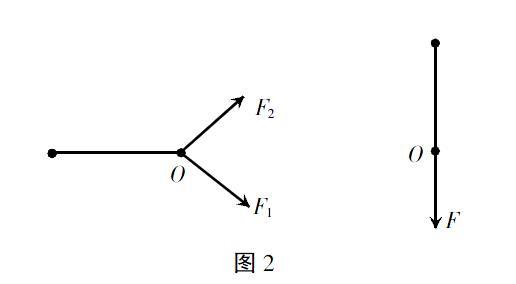

演示实验:用互成角度的两个力平衡一个物体,再用一个力平衡此物体,研究三组不同角度(由小到大)力的合力,力的测量仪器用力的传感器,通过数据采集器用计算机收集各组分力与合力的大小与方向(如图3)。

(1)从图3的实验数据中观察到什么?

(2)用虚线把合力的箭头端和两个分力的箭头端连接,得到的图形像什么?

(3)你能猜想到求合力的方法吗?

学生活动:学生大胆猜想并观察实验。

设计意图:学生思考新问题,观察演示实验,原有的认知与新的问题产生冲突,初步认识合力与分力的关系,激发学生进一步思考和探究的热情。经历矢量图形的处理,使学生形成“像平行四边形”的感性认识。

3.设计实验

教师活动:师生探讨,形成实验方案(如图4):

(1)该实验的原理是什么?

(2)实验器材:DIS传感器、物理实验数字平台、橡皮筋、细线、图钉、木板。

(3)实验的具体操作步骤:

①连接DIS传感器,组装实验仪器;

②用一个力将橡皮筋拉到某一点O,记下读数和方向;

③用两个互成30°、45°的力将橡皮筋拉到同一点O,记下两个力的读数与方向;

④用两个互成60°、45°的力重复步骤③;

⑤用两个互成60°、90°的力重复步骤③。

(4)数据处理(如图5)。

学生活动:学生操作实验,讨论误差来源。

设计意图:通过数据处理平台,设计了电子表格与力的矢量图。力的矢量图是根据输入的角度和采集的数据通过设定的程序自动生成的分力与两种合力的矢量图。这大大减少了实验数据的处理时间。

(四)问题的延伸与推广

教师活动:(1)两互成角度力的合成遵循平行四边形定则,多个互成角度的力如何合成?(2)保持分力大小不变,改变两分力的夹角,合力如何变化?(3)合力一定比分力大吗?

学生活动:思考并回答问题。

设计意图:通过研究,培养学生学以致用的能力,进一步加深对合力、分力关系的认识。

(五)揭秘导入游戏

教师活动:同学们能不能利用今天所学知识解释刚开始的拔河比赛呢?

学生活动:学生对拔河比赛进行思考并解释。

设计意图:培养学生应用物理知识解决实际问题的能力。

五、教学反思

本节课借助于日常生活情景,让学生从物理学的视角认识物理概念及其规律的建立过程,从而形成正确的物理观念。同时,充分借助信息技术的优势,利用传感器和数字实验平台,让学生以观察实验为依据,亲身经历科学探究的过程,不仅培养了学生的实验能力、合作探究能力和归纳总结能力,更培养了学生的科学素养。

参考文献:

[1]马亚鹏.“力的合成”教学反思与重构[J].中学物理教学参考,2017(1-2):47.

[2]张修文,陈文鑫.“力的合成”教学设计[J].物理教学探讨,2017(3):64.

作者简介:张彩霞(1982.10—),女,汉族,一级教师。