生态产品价值实现的政策工具探究

高晓龙,程会强,郑 华,欧阳志云,*

1 中国科学院生态环境研究中心,城市与区域生态国家重点实验室, 北京 100085 2 中国科学院大学, 北京 100049 3 国务院发展研究中心,资源与环境政策研究所, 北京 100010

从人类中心主义的价值观入手,生态产品因为其给人类带来了满足感而具有价值,其价值基础是赋予人类效用(或福祉)的能力[1],生态学家、经济学家等在这一点上基本达成共识,与之相关的分类、物质量和价值量评估等工作成为近二十年来国际组织、研究机构的热点问题,但生态产品价值实现问题尚未得到足够重视,也是现阶段的难点问题[2- 4]。在生态产品供给中,外部性的存在产生“搭便车”行为,导致市场在资源配置中失灵。政策对供给生态产品、纠正市场失灵具有间接作用,因而要发挥政策干预的作用,引导供给者的行为,实现外部性内部化,即对外部性进行付费或补偿。生态文明制度下,生态产品价值实现的主要目的在于,发挥政策工具作用,建立“绿水青山”向“金山银山”的转化机制,供给更多优质生态产品。

目前,政策工具主要有税收、补贴、权利或许可证交易(包括抵消)、规制、消除市场摩擦等[5- 7]。但研究表明,经费来源不稳定、社会认知不足、分类标准不统一等原因导致政策工具在实践中不具备可复制、可推广的条件,所以需要围绕其理论基础、正当性进行系统研究[6, 8]。本文梳理了国内外已有政策工具,并将其分为市场化工具及非市场化工具。在政策工具的基本分析部分,既分析其干预方式,并对其适用范围进行界定。考虑到多种政策工具可能解决同一问题,但成效存在差异,所以研究引入收益及产权矩阵,以收益分配及产权义务为纲,对现有政策工具(市场化及非市场化工具)的合法性进行详细阐述并进行分布研究。研究结果将有利于政策制定者科学决策,为生态产品价值试点工作提供理论依据。

1 生态产品价值实现

党的十九大报告提出“提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要”,为生态文明提出了新要求。生态产品,狭义上单指生态系统调节服务,而广义范畴等同于生态系统服务,是人类从生态系统获得的各种惠益[3],包括生态有机产品、调节服务以及文化服务。

生态产品影响个人和社会的福祉水平,但很少反映在现有经济激励上。通常,那些提供生态产品的人不会因为其为他人提供惠益而得到收益(如水源地上游植树造林),而那些减少生态产品供给的人也不会承担他们强加给其他人的所有费用(如排放污染物),外部性的存在导致市场失灵,即按照理性人假设,个人为自己的利益最大化采取行动,可能导致生态产品供给低于社会最优水平。

外部性存在的影响因素主要包括交易成本较高、产权界定不清、信息不对称、市场规模小等[6]。这些因素的一个或多个都可能同时导致生态产品供给不足。如,信息不对称影响消费者对生态有机产品的消费意愿,受益主体、产权界定不清导致生物多样性保护更多依赖政府及公益组织资金支持[9]。

生态产品价值实现,是要在政策干预下,真正反映生态产品的价值(成本或收益),推动生态产品的持续、有效供给。因生态产品价值(直接利用价值、间接利用价值、选择价值及存在价值)的多样[10],其价值实现的途径也不同。

2 政策工具在生态产品价值实现中的应用

理论上,政策干预可以解决市场失灵。政府可以通过政策干预建立市场交易机制或非市场的管理方式,调整私人成本(收益)同社会成本(收益)之间的关系,减少“搭便车”行为的发生,实现外部性内部化。

2.1 政策工具的作用

外部性的存在导致市场在生态产品的供给中失灵,导致供给不足,自然资产质量下降。这也说明了市场机制并非万能,价值实现的过程中需要考虑公共物品属性、信息不对称、交易成本等因素的影响。“公地悲剧”理论的提出,引发了对具有外部性的公共物品的研究。经济学家庇古提出通过征收税收或补贴以弥补市场失灵的缺陷。科斯提出通过界定清晰产权消除外部性[11]。目前,多种政策工具可被用于对生态产品供给过程中的收益或成本进行干预[8, 12],通过影响生态产品供给者的行为,做出符合私人和社会利益的决定[9]。

2.2 政策工具的分类

政策工具的应用在强制性、可预见性、自由度、直接性等方面存在差异,但主要差异更多在于是否采用市场的手段[5, 7]。市场机制能够降低交易成本、提高经济效率,但非市场化机制以规制为例也是必须的。为探究政府、市场在政策干预中的作用,研究将现有政策工具分为市场化工具、非市场化工具2类。

2.2.1市场化工具

市场是纠正因外部性导致的市场失灵的重要工具[13]。信息不对称、产权界定不清、低于经济和环境成本的生态产品价格导致对自然资产的过度利用,虽然自然资产退化是市场失灵的结果,但同样可以通过市场手段来解决[14]。市场机制为实现生态产品价值提供了成本最低的途径,允许个人在资源分配方面具有灵活性,并为创新提供持续的激励措施[9]。实践中,税收、补贴、权利或许可证交易、消除市场摩擦等都被认为市场化工具,即以功利的视角看待自然,对生态产品的价值在不同程度上通过不同方法定价,从而为潜在交易设定价格或计算成本效益。市场化工具的核心是将生态产品货币化,通过市场机制实现外部性的内部化[7, 14]。

(1)税收

税收,也被成为环境税,作为典型的财政政策工具被广泛适用,其遵循庇古税(Pigouvian Tax)的原则。根据该原则,人类活动负外部性的存在要求政府部门通过价格信号调整激励机制。环境税的可以间接通过单位投入(化肥、农药投入强度)或单位面积(开发土地的面积)征收,抑或是直接征收“碳税”,以降低人类生产行为对气候变化、自然资产损害的影响[7]。为控制污染排放,减轻对自然资产的损害,各国政府立法征收以环境税、资源税为主的税种,一方面通过将税收成本纳入企业成本以自行决定污染水平,另一方面也是借此为污染场地治理、污染物监测、生态承载力提升等筹集资金。此外,可以通过税收抵扣、减税、免税、冻结或缓缴等鼓励具有正外部性行为。目前,税收工具适用于可监测、可量化的点源排放,如碳排放、水资源取用、污染物排放等[9]。

(2)补贴

补贴可以理解为反向的庇古税,鼓励正外部性行为,弥补采取正向行为人的物质投入、资金投入或机会成本[7]。这同我国政府提出的“生态保护补偿”一致,目前最典型的就是生态系统服务付费(Payment for Ecosystem Services,PES)。与缓解银行基于干扰者付费(Disturber Pays) 不同,生态系统服务付费基于受益者付费(Beneficiary Pays)或者管理者盈利原则。 根据经济学家Wunder(2005)年提出的代表性观点,生态系统服务付费是一个自愿、附条件的交易,至少有一个卖方,一个买方,并且具有明确定义的生态系统服务[15]。2015年这一概念修正为: 生态系统服务受益者与供给者之间,以双方商定的自然资产管理规则为条件,以产生非现场生态系统服务为目的的自愿交易,从而与其他正向环境激励工具区分开来[16]。目前,南非“Working for water”、纽约Catskill供水项目、厄瓜多尔基多水基金、世界银行在尼加拉瓜Matiguás-Río Blanco森林畜牧项目[17]、密云水库上游“稻改旱”项目[18]、美国土地休耕保护计划(Conservation Reserve Program)、关坝沟流域自然保护小区等都是通过补贴增加生态产品供给者的收益,只是在补贴标准、补贴方式、补贴主体上存在差异。原则上,提供给生态产品供给者的补贴或报酬应当不低于他们从替代土地利用中获得的额外收益(或者不改变土地用途),且应当不高于生态产品受益者获得的收益。许多PES方案对约定的生产行为采用单位面积固定付费,或者根据所供给的生态产品价值、生态产品供给的成本或两者的融合,可以在空间或代理机构之间区分付费[19]。生态系统服务付费模式适用于可监测、可量化的土地用途变化,比如退耕还林、土地休耕、生态公益林管护等。不过,生态系统服务付费在多数情况下由政府主导,甚至可能不包含交易的成分。特别是当产权不明晰以及交易成本很高时,政府作为受益者代表通过财政资金付费可能是唯一的选择。

(3)权利或许可证交易

在特定领域,基于新的制度要求,生态产品利益相关方可以在新建立的市场里就权利、许可证等进行交易[7]。其中,提供生态产品供给、且生产成本或经济利润表现较好的生产者或土地所有者可以从其他参与者手中购买权利或许可证。这被验证是合理的,能够以更低的社会成本保护自然资产。该政策工具有多种形式:限额交易(温室气体排放权);渔业配额转让(允许渔民购买配额获得捕捞的许可);水权交易(取水权或用水许可);缓解银行(要求减少生物多样性的土地开发商购买其他参与者的土地信用);巴西的可转让发展权(土地开发的发展权利可以在不同行政区域之间进行交易)[7]。抵消(Offsets),是限额交易的衍生机制,如碳汇交易,可以增加限额交易的灵活性和操作空间。目前,权利或许可证交易政策适用于可监测、可量化的活动,比如碳排放、雨水截流等点源排放,以及农业氮、磷的非点源排放[20- 21]。

(4)消除市场摩擦

在生态系统服务付费中,生态产品的供给者通常比受益者更了解供给成本、所用技术等信息,从而获得信息租金。而生态有机产品、生态旅游除了提供物质产品和第三方服务,还提供了调节服务,这同单一的生态系统服务付费不同,需要向消费者传递这一信息,以促进优质生态产品的供给。例如雨林联盟认证(Rainforest Alliance Certification)咖啡、森林认证、中国农产品“三品一标”等。由独立第三方对产品、服务进行认证,消除市场摩擦,生态认证后标记于产品投入市场,获得价格溢价和更稳定的供应链关系[7]。消除市场摩擦可以将环境和经济目标相联系,在实现生态、经济社会效益的同时,也保证了价值实现方式的灵活性[14]。目前,可以通过标准、生态认证、生态标签、道德投资计划、能力建设等降低交易成本或增加信息供给,促进更多生态产品的供给。

2.2.2非市场化工具

市场化工具并不是应对所有市场失灵的万灵药,也不能替代政府规制,因为市场失灵并不总是生态产品供给不足、自然资产退化的原因,因此市场也不总是解决问题的途径。毕竟建立市场机制需要考虑时间、发展阶段等因素,所以中短期内,仍然需要政府加强监管、提供财政支出,以激励有利于生态产品供给的土地利用方式[9]。非市场化工具主要包括规制、政府供给、共同治理以及宣传教育等。

(1)规制

规制(Regulation)或命令控制型工具被认为是机械、直接和低效率的[9],但规制的存在却仍然是必要的。规制通常以法律、政府文件、方案、规划的形式实施。规制的强制性特征,通常意味着较低的政治支持水平。强制是指工具在多大程度上限制行为,而不是仅仅鼓励或压制行为。由于许多生态产品是由私人拥有的自然资产提供的,强制性政策在政治上可能难以执行,只有在整个生态系统受到威胁并需要立即采取行动的情况下才有必要[5]。规制主要适用于管理成本高、系统性、紧迫性问题,比如我国推行的“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单)制度。规制工具通过对生态系统服务功能重要、或易遭受破坏的土地的用途或开发进行管理,具有高度的强制性,通常需要广泛的管理和监督,成本高,执行有力,但对于区域发展是不公平的。生态保护红线制度的落实将保障国家生态空间得到有效保护,生态功能保持稳定。但相应的与之相关的中央对地方的转移支付力度也要加强,以平衡地方社会经济发展同生态保护之间的关系。

(2)政府供给

政府作为土地的主要所有者,在受益者识别不清、管理成本较高时,可以作为买方垄断,实现对公共物品的供给,在某些情况下是高效、公平的,目前更多适用于纯公共物品的供给,比如生物多样性保护、气候调节等[5]。天然林保护工程、退耕还林、土地休耕、自然保护地划定等都是政府作为垄断买方供给生态产品的典型[1, 22]。我国已建立逾1.18万个自然保护地(不包含近5万个自然保护小区),覆盖我国90%的自然生态系统类型、85%的国家重点保护动物和86%的国家重点保护植物种类,总面积覆盖了我国陆地面积的近18%[23]。为提高政府供给的效率、降低道德风险,需要对政府供给的方案或规划进行科学论证,同时加强考核和监督[24]。

(3)共同治理

依据竞用性和排他性的有无,公共物品可以分为纯公共物品、公共池塘资产、俱乐部产品、市场物品、低效市场物品5类[5]。哈丁“公地悲剧”的提出是基于公共池塘资产(公共草地)的破坏,从而引发对共同治理机制的研究。公共池塘资产产权归集体所有,具有竞用性,但具有非排他性,任一资产使用者施加的影响都会影响其他利益相关方,且不用全部承担可能造成的所有成本。“搭便车”行为的存在导致资产必然遭受损失。通常采取政府管制或私有化。除此之外,Ostrom从理论与案例的结合上提出了通过自治组织管理公共物品的新路径:设计有生态产品供给者组织和管理的持久合作组织[25]。基于社区的自然资源管理(Community-Based Natural Resource Management,CBNRM)在此基础上不断得到完善和发展[26- 27]。

(4)宣传教育

意识对行动的影响缓慢,却是有效的。关于生态系统服务的价值分类中存在价值或选择价值的定义,便是体现人类对自身无知的清醒认识。有关生态产品或自然资产价值的研究警示人们对自然应该采取审慎的态度。由于信息不对称问题的存在,社会对生态系统服务功能、生态系统安全的认知是缺乏的。宣传教育可以直接针对潜在的生态产品供给者,且非常有效,所以得到较广泛的应用。比如,倡导养成节约资源的消费习惯;向农民普及土地的最佳管理措施(Best Management Practices)以提高土壤生产力和增强碳汇,减少水土流失等。但是,在机会成本很高,实施成本也很高的情况下,宣传教育仍不足以引起其行为上的变化[5]。

2.3 工具的选择

不管政策工具类型如何,都是通过影响生态产品供给者的行为,以此为基础做出符合个人和公共利益的决策。基于市场的工具并不要求生态产品供给者无私地提供公共产品,而是遵循理性人的假设,做一个自私的生产者。假设所提供的政策工具设计的好,每个生态产品供给者在空间和时间上灵活多样运行经济合理性实现环境和社会成本的内部化,或生产额外的公共产品以实现政策目标。以市场为主的政策工具给生态产品供给者灵活的空间,可以避免产权受到侵害的冲突,毕竟冲突不可避免地伴随着管理的不确定性和争议,特别是通过规制手段[9]。基于市场的政策工具保证了参与并降低了交易成本。然而,并不是说基于市场的政策工具便是解决市场失灵的灵丹妙药,尤其当冲突的重点是自然资产政策的目标,而不是手段,或者冲突的重点是私人生态产品供给者应该为实现这些目标承担多少责任。此外,有些对人类至关重要、需要快速做出决策的情形,非市场化的工具是必要的,有时也是市场工具的制度基础。

3 政策工具的合法性分析

多种工具可能解决同一问题,但成效存在差异,这既可能源于工具的理论基础差异,也可能是政策工具的合法性或正当性问题。因为产权关系,设计政策工具促进生态产品生产者增加供给是有效和可行的,但限制生态产品受益者对生态产品的需求则是不可行的。如何针对具体情形更有效地保障生态产品的持续供给,需要在现行制度下,对不同类型的政策工具进行深入研究。

3.1 收益及产权矩阵

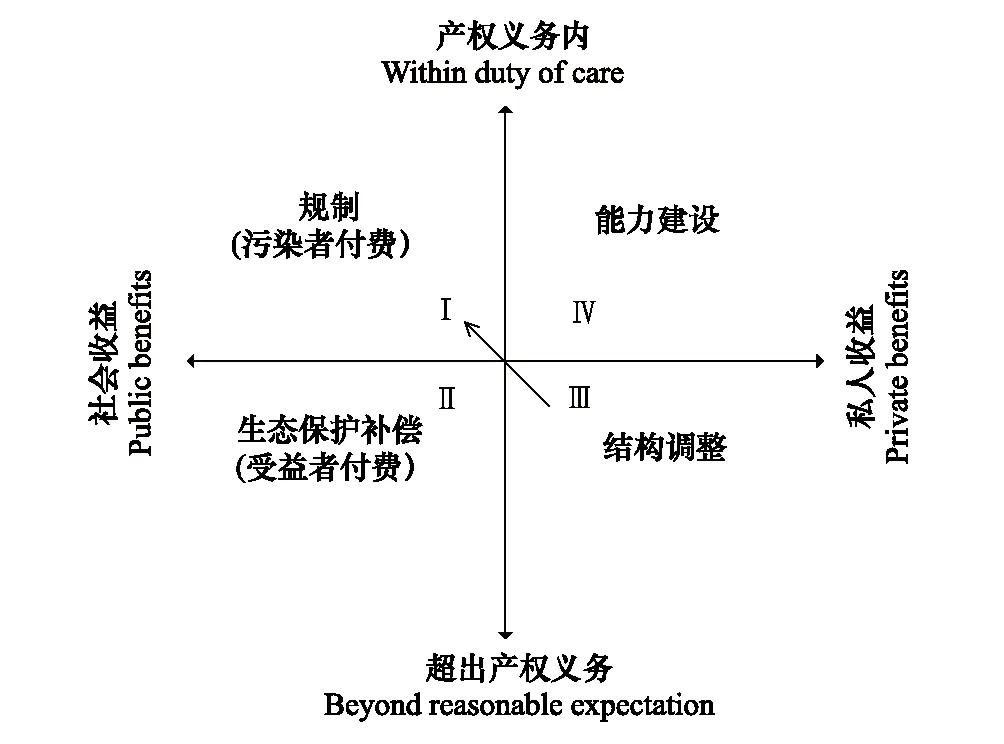

图1 收益及产权矩阵:框架及政策干预的原则[9] Fig.1 The benefit flows and property rights matrix: framework and principles of policy intervention

收益及产权矩阵是将生态产品的收益及产权归属置于一个坐标系,横轴反映的是从保护或加强生态系统过程和产品的行动中获得的公共收益和私人收益的相对分布;纵轴反映了供给者在生态产品生产中所需承担的管护义务,或超出其义务范围的需要[9, 28- 29](图1)。主要目的:第一,表征生态产品的性质,以及随后从生态系统管理中产生的收益在社会和私人之间的分配。第二,在自然资产的使用权和提供生态产品的范围内,对环境和其他资源的管护义务可在此职责范围内或超出范围有更高的要求。例如,管理部门对水源地周边土地管理的要求高于非水源地区域。第三,依据上述关于生态产品收益分配及产权义务的假设,可以科学选择相应的政策工具[9]。

所谓政策工具的合法性,取决于公共利益与更广泛的社会接受,即现行制度下私人在供给生态产品的行动中是否得到补偿。如果不能与政策工具相匹配,那么生态产品供给者和公众对利益分配和权利、义务分配的信念很可能会破坏方案的合法性,导致政策失灵。

干预生态系统过程的权利是自然资产产权所固有的。产权可以界定为与访问特定资产相关的权利和义务的集合。产权会随时间发生变化。与生态系统过程相关的权利的一个关键特征是生态产品供给者可能将危害或惠宜转移给他人(即外部性)。政策干预的权利往往具有强烈的文化或意识形态,但危害或惠宜的转移并非不可避免。政策工具可以明确地对自然资产中的财产权与特定的生态系统过程中的权利进行干预。

3.2 政策干预的原则

图1给出了环境政策工具的干预原则。在图1建立的收益及产权矩阵中,两轴的交叉形成的象限为政策工具建立了合理的空间。连续的轴线,保证与生态产品相关的收益和产权义务可以共享。矩阵为识别和阐述政策的重要特征提供了具有启发式的框架。

象限I:生态系统提供的产品被视为公共物品。而且,与之相关的规定被视为对生态产品供给者或资产使用者的合理期望。此种情形下,主要的政策选择是规制。政府可以对资产使用进行法律限制,或者强制执行具体的管理行动。最典型的例子是对点源污染物实施实时监控并征收环境税,表现为“污染者付费”(Polluter Pays)[5]。

象限II:产品仍然主要是公共物品性质的,但服务的提供被认为是超出了生态系统服务供给者合理预期或义务范围的。此种情形下,政策选择上主要是通过补偿供给者在供给生态产品时产生的机会成本(例如生产损失)或补贴此类行动的直接成本(例如物质、劳动投入等)。这里适用“受益者付费”(Beneficiary Pays)的原则[5, 16]。从道德或法律视角来看,供给所需生态产品可能被视为侵害生态产品供给者的财产权利,或者超出可能被认为公平的财产权利,同时,在机制上缺乏要求私人供给者采取行动提高社会福祉水平的合法性。

象限III:受益群体是私人,但对产品的供给要求超出了供给者的合理期望。对提供产品的行为进行补贴是不错的选择,但缺乏政治上的正当性。结构调整措施要求对不具备提供私人收益能力(环境成本较高导致收益低)的产品供给者实行关停并转,或提供足够的短期援助来提高这种能力。市场准入负面清单制度是我国各级政府落实生态文明的一项重要制度安排。而且,随着环境标准的提升、管理更加严格,象限III会向象限I过渡。

象限IV:收益被认为主要是私人的,并且在生态产品供给的合理期望内。当然,规制仍然可能被用于要求产品供给者提供这些惠益。但是,由于产品供给者的自身利益是将这些环境成本内部化,且确保自身收益得到保障并采取行动而不被视为侵犯私人权利的策略,教育和能力建设通常是首选的。能力建设的措施可能不限于提供信息和技术援助,包括业务和资产规划和管理培训、支持组建生产者自治机构或协会等,通过减少市场摩擦或综合考虑经济和生态目标,保障生态产品供给[5, 9]。

3.3 政策工具的合法性

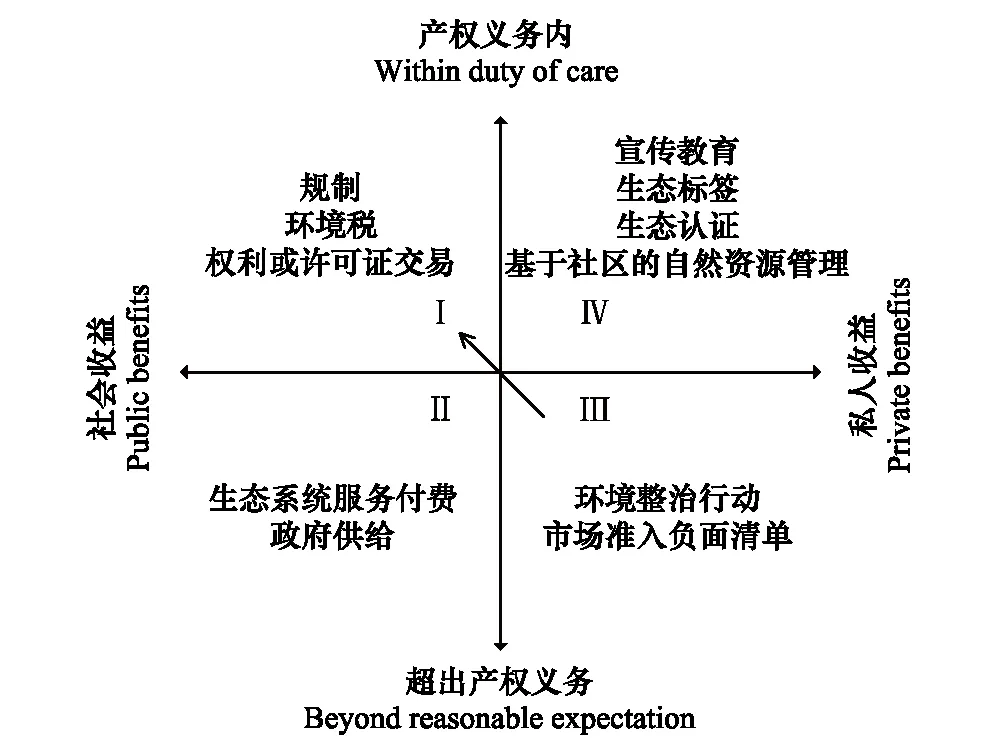

图2 收益及产权矩阵:政策工具的合法性 Fig.2 The Benefit flows and property rights matrix: the legitimacy of policy instruments

在象限I中(图2),权利或许可证交易、环境税等工具反映了“污染者付费”原则。权利或许可证交易、环境税都试图通过市场改革实现环境成本内部化。环境税的政策初衷是生态产品供给者支付污染排放或生态系统破坏的成本。但因为生态产品供给者或消费者只承担部分成本,并不能实现净损失为零。权利或许可证交易通过设置排放或开发上限、建立配额和信用抵消的新机制来解决这一问题,市场的建立以社会最佳方式实现环境成本的内部化,是市场机制改革的重要手段。

规制或命令控制型工具是以政治手段,将污染治理或生态产品供给的任务逐级下达给地方政府并对完成情况进行考核,相对于其他工具具有较高强制性、缺少灵活性的特点。例如,一项要求保护森林的命令将适用于所有森林,而不管其所提供的收益或管护成本如何。尤其在发展中国家,治理(方案设计、监测、执法等)薄弱、交易成本高等都会影响规制工具的政策效果[19]。

象限II中,生态系统服务付费工具通过向生态产品供给者提供补贴以激励生产者参与其中,是将生态环境效益纳入社会收益,并将产权责任市场化。参与生态系统服务计划是以产生非现场服务为目的的对自然资产管理的约定[16]。诸如拍卖之类的市场机制的引入可以用于识别能够以更低成本供给生态产品的生产者,但也可以提供固定的激励支付方案,然后供给者可以在资产使用方式上进行评估并做选择。此种情况下,会产生新的产权安排(比如,生物多样性保护或排放权),供给者可以决定是否交易[30- 31]。

“受益者付费”原则下,政府供给仍然是主流。作为土地所有者及区域管理代理人,政府需要代表人民实现区域经济社会可持续发展。公众对自然资产保护的要求、对生态产品的需求会随着社会发展水平的提升而提高,为了集体利益,政府需要通过制定区域发展规划、划定保护地、治理污染、保护水源地等提升生态系统承载力,供给更多优质生态产品。虽然同引入市场机制的生态系统服务付费工具相比成本较高、效率较低,但也有推进快、直接的优点。

象限III中,规制工具中的环境整治行动、市场准入负面清单建立了产业退出机制。建立产业相机抉择机制,淘汰落后产业、治理环境污染,是恢复生态系统功能的必要条件。由于政府承担着发展经济、保护生态、改善民生福祉的责任,所以在现行制度体系下,被授予了开展相关行动的权利,但要严格执行法律规定,处理好经济社会发展与生态保护的关系。

象限IV中,经过认证的有机产品、森林管理等标签向消费者传递的信息表示,生产者采取了可验证措施实现社会或环境成本的内部化[32]。消费者通过支付奖励生产者成本内部化的价格溢价来分担社会或环境成本的责任,消除外部性影响。企业标准也被放置在象限IV中。以此标准要求生产者向其他供应链参与者证明他们的生产行为满足一系列质量、安全、环境和社会标准的要求,从而在激烈的市场竞争中获得比较优势。

能力建设措施也可能需要先于或伴随其他政策选择。宣传教育和其他解决信息不对称的政策工具是政府的首选。宣传教育对于收益及产权矩阵所有象限中的可行的政策工具都很重要。由于它们很少涉及制度或产权,因此不会引起争议。CBNRM工具通常寻求鼓励适当规模的生态产品供给者之间的合作,通过利用本土知识,鼓励社会学习,协调资产使用和保护活动,更有效地利用集体和国家自然资产。CBNRM工具将可持续发展视为一种责任,这种责任属于生态产品供给者继承的责任。生态产品供给者之间的合作被视为一种机会,可以提高他们履行这一责任的能力,并改善福祉。

4 讨论

政策工具的分类及对具体政策工具理论依据、适用范围、合法性的探究表明政策工具在应用方面的差异性和局限性,尤其面对多因素导致的市场失灵问题,在现行制度下,需要多种政策工具综合使用。为维护自然资产产权人权益,需要综合考量社会收益和私人收益之间的关系,保证政策实施的合法性。此外,在研究政策工具的同时,扩展对生态产品价值实现的研究,建立“政策工具-生态系统格局-生态系统过程-生态产品”关联,建立“绿水青山”向“金山银山”转化通道。

4.1 综合使用多种政策工具

虽然市场机制可以用于追求明确的政策目标,但它不能用来决定目标的设置,例如,清洁空气和水的合格标准,以及应该保护哪些生物多样性物种[9, 32]。所以市场和非市场工具不是相互替代,而是互补,所以需要采用复合型政策工具。绝大多数政策工具作为公共政策是多维度的,更多的是综合而不是在不同政策工具间进行选择。例如,为降低交易成本,生态系统服务付费工具需要规制、宣传等工具的保障[14]。

4.2 加强制度能力建设

社会治理需要健全的制度体系作为支撑。政策工具对生态产品供给行为的干预,除了要有科学理论依据,还要进行现有制度下的合法性分析。政策是处于变化中的,在现有制度体系下,要从问题导向入手,解决信息不对称、产权界定不清、交易成本过高等问题。但最重要的是要尊重产权人权益,处理好社会收益与私人收益之间的关系,实现各方互利共赢。

4.3 扩展生态产品价值实现研究

生态产品价值实现研究不能局限于政策工具对于成本、收益的调整,要引入“压力-状态-响应”模型,建立“政策工具-生态系统格局-生态系统过程-生态产品”关联,真正实现将自然资产、生态产品价值融入社会及个人决策,实现更多优质生态产品供给。