黄土高原典型流域生态问题诊断与系统修复实践探讨

——以山西汾河中上游试点项目为例

周 伟,官炎俊,刘 琪,范彦波,白中科,2,3,师学义,2,3,胡业翠,2,3,黄雨晗,白东升

1 中国地质大学(北京)土地科学技术学院, 北京 100083 2 自然资源部土地整治重点实验室, 北京 100035 3 自然资源部矿区生态修复工程技术创新中心, 北京 100083 4 山西省土地整理中心, 太原 030024 5 自然资源部国土整治中心, 北京 100035 6 山西省自然资源厅生态修复处, 太原 030024

我国国土空间有限性、人类扰动剧烈性以及生态文明、城乡统一与乡村振兴的战略目标,倒逼必须实施生态系统“整体保护、系统修复与综合治理”。从科学研究到政策实施的“多学科交叉融合、多专家联手攻关、多部门协同管理”已成为我国生态保护修复重要保障[1]。根据国家三部委在2016年10月联合印发的《关于推进山水林田湖生态保护修复工作的通知》文件精神,相关部门已经在全国范围内影响国家生态安全格局的核心区域、关系到民族永续发展的重点区域、以及生态系统受损严重区域积极组织开展山水林田湖草生态保护修复工程试点工作。

黄土高原是人类文明的发源地之一,是全国水土流失治理和防沙治沙的重点区域, 是“两屏三带”国家生态安全战略格局中“黄土高原-川滇生态屏障”和“北方防沙带”的重要组成部分,同时也是我国重要的矿产资源和化工基地。长期以来,受到国土资源粗放和不合理开发利用等因素影响,一些区域在一定程度上受到人类活动破坏,生态系统破损退化严重。20世纪80年代以来通过水土流失治理[2- 4]、矿区土地复垦[5- 7]、生态退耕还林还草[8- 10]、治沟造地整治和坡改梯[2,11]等重大生态工程建设,黄土高原生态环境质量等得到明显提升[12- 14],为全面开展生态保护修复积累了宝贵经验[15]。但黄土高原地区流域生态系统仍面临着局部地段水资源短缺、流域地表植被破坏、水土流失严重等生态环境问题[14,16]。黄土高原生态建设是阻止西部地区沙尘暴等恶劣气候环境、促进北方地区经济社会发展的前沿阵地,其生态安全在西北乃至全国具有非常重要的地位,开展山水林田湖草生态保护修复是落实西部大开发战略部署的有效保障。

水与土之间的相互协调与制约,构成了自然界物质、能量、信息等交换循环的两大要素,水土要素的相互协调是生态、文明及生态文明的根基[17]。流域是大气和土的循环空间和重要单元,是以河流为纽带,由上、中、下游各生态要素组合而成的一种复合生态系统,是人类文明发展最主要的活动场所[18],流域好比联通区域的大动脉,与区域社会经济发展紧密相连[19-20]。随着生态文明建设进程的不断推进,各领域专家学者高度重视流域生态系统治理,针对流域生态环境经济[21-22],流域水生态体系健康[23-24],以及流域生态系统综合管理[25- 27]等领域开展了广泛研究,并取得大量成果。但当前研究对象多为水资源丰富的大江大河流域,对雨季排洪、旱季断水的黄土高原地区流域生态系统研究较少。流域生态系统综合治理的思想及内涵已被政府和学者广泛接受[18,28- 30],但因缺乏具体工程措施理论及实践指导致使流域生态系统综合管理效果不明显[26]。基于“山水林田湖草是一个生命共同体”理念,进行流域生态系统保护修复的理论与实践研究尚处于探索阶段。如何统筹生态、社会、经济之间关系,探索黄土高原典型流域生态保护修复的理论与实践,是黄土高原地区发展的重中之重。

因此,本文在黄土高原由耕作为主、采矿损毁为辅等人类活动胁迫向系统性生态保护修复转变的历史背景下[3],以国家第三批山水林田湖草修复工程试点项目区山西省汾河中上游为例,在分析黄土高原典型流域生态系统特征及生态问题的基础上,提出生态修复的核心理念,并以汾河中上游为例对生态修复工程的实践内容进行探讨,以期为未来流域生态系统修复工程提供理论与实践参考。

1 黄土高原流域生态系统特征及生态问题

1.1 黄土高原流域生态环境特征

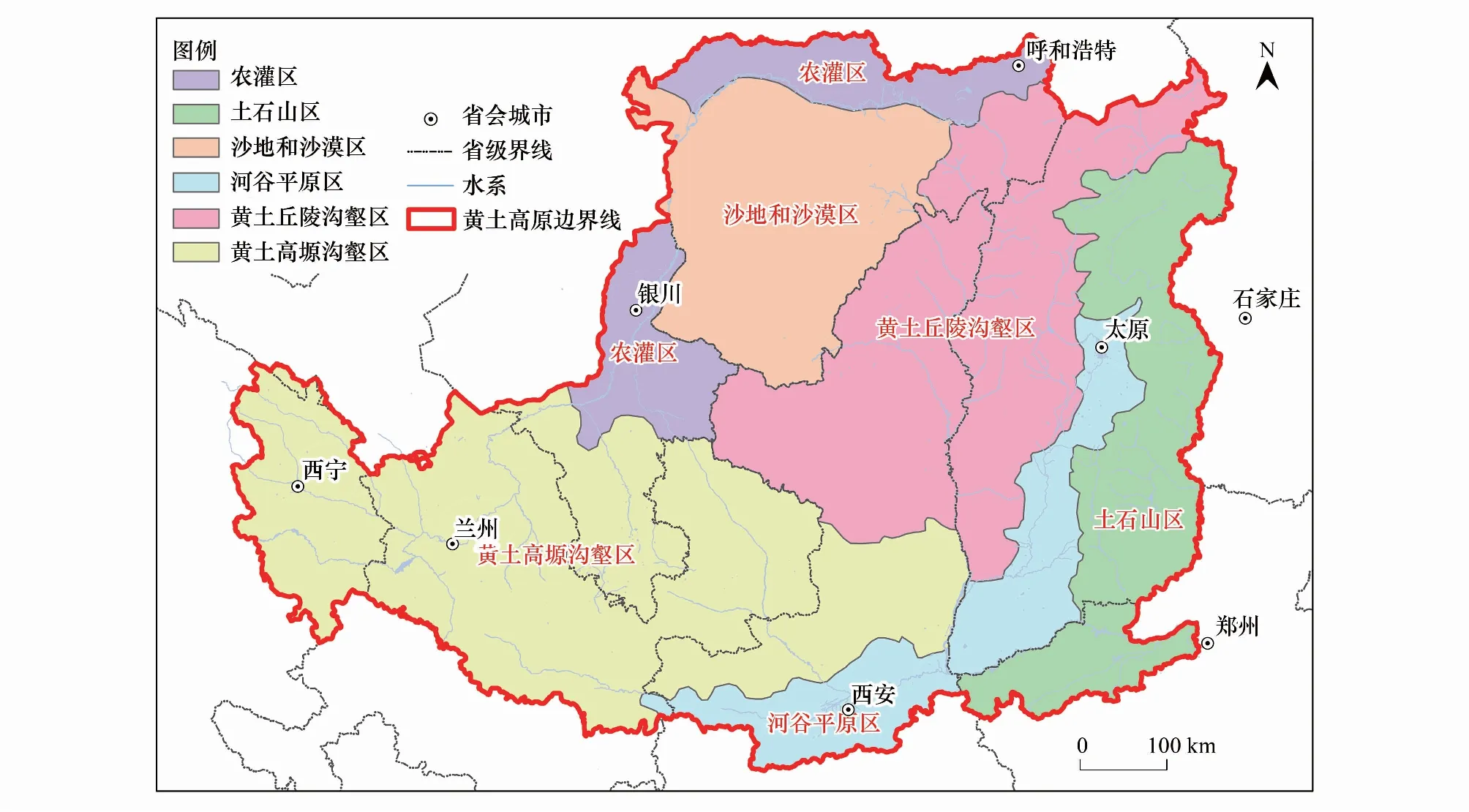

图1 黄土高原地理功能分区Fig.1 Geographical functional division of the Loess Plateau

黄土高原位于我国温带地区,降雨量区域差异明显(200 mm至700 mm不等),属于半湿润-半干旱地区。区域受黄土覆盖严重,覆盖厚度多为0—250 m,部分地区厚度超过300 m。依据地形地貌及形成条件,可划分6个类型区[4](图1)。黄土高原地区水土流失程度大、流失面积广,对周边生活及生产环境损害影响极其严重。该区矿产资源丰富,大面积、高强度煤炭资源的开采,给生态环境保护带来巨大挑战。生态环境修复技术经历了从局地尺度的就地治理,到流域尺度的综合治理阶段,然后到区域尺度的可持续发展阶段的演变过程[31-32]。土地复垦与生态修复研究为黄土高原采矿区生态治理提供理论依据和技术支撑,但由于矿区生态脆弱、土地损毁严重、复垦周期缓慢,黄土高原矿区土地复垦工作存在一定长期性和艰巨性[33-34]。

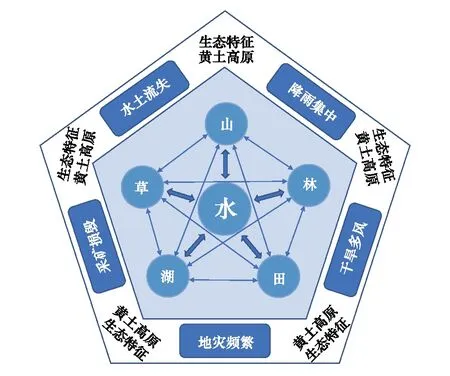

朱显谟院士在理论、试验示范区及重点流域成功治理实践的基础上提出了“全部降水就地入渗拦蓄,米粮下川上塬、林果下沟上岔、草灌上坡下坬”的黄土高原国土整治“28字方略”[35],探索出如何以流域为单元,系统治理黄土高原地区水土流失严重的实践路径。黄土高原区流域生态保护与修复要运用系统思维,山水林田湖草综合治理—合理利用水土资源,优化林田湖草结构,形成以流域为单元的系统性防治体系。山既定格了流域空间,又为水土资源循环提供了势能和循环空间;流域要以水为介质,林、草、田、湖等要素结构优化,共同构成的“自然-社会-经济”相互作用复合系统(图2)。

图2 黄土高原山水林田湖草关系图 Fig.2 Relationship between mountains, rivers, forests, farmlands, lakes, and grasses of the Loess Plateau

1.2 黄土高原流域主要生态问题

(1)水环境水生态问题恶化。水环境水生态问题包括水资源短缺、地下水位逐步下降、地表径流量不断减少、水域面积严重萎缩、水质恶化等,这既有自然恶劣环境因素,又受人类不合理活动影响:黄土高原区气候寒冷干旱、年降水量少,河流出现多次多处断流现象,地下水含量也逐年减少;加之人类生活生产对水资源的需求增高,水资源开采技术手段不合理,化肥和农药过量使用,以及采煤对地下水资源的影响,远远超出流域内水资源及水环境能够承载的范围。

(2)水土流失治理形势严峻。黄土高原大部分地区植被稀疏、山高坡陡,加上季节性集中降雨冲刷,在地形、降水、土壤等自然因素和能源开采、植被破坏等人为因素共同作用下流域内水土流失严重。水土流失现象导致农用地被破坏、水资源短缺、土壤极度贫瘠的同时,也制约了社会经济可持续发展,是促使黄土高原地区成为连片特困区的主要原因之一。提高黄土高原典型流域土地保水保土能力、加快推进区域控风沙综合整治,逐步改善区域生态环境已迫在眉睫。

(3)矿区生态环境破坏严重。黄土高原地区煤矿资源丰富,数十年来煤矿资源的开采为社会经济的发展做出了巨大贡献,但对当地及周边生态环境也造成了极大的破坏。主要包括由煤矿开采造成采空区面积大、引发地面塌陷、村民房屋损坏等事故灾害;开采破坏了地质环境,固体废弃物露天堆放破坏地貌景观及土地资源;由采煤引起的地裂缝、地表崩塌、山体滑坡以及泥石流等;尾矿物等废水废渣的排泄,造成水源污染及土壤污染等环境问题。

(4)生物多样性保护刻不容缓。黄土高原区历史悠久,原生态系统中各种动植物资源丰富。但由于人类活动的长期影响,部分动植物种类受到很大的威胁、生态系统的完整性再不断丧失。森林和亚高山草甸生态系统严重退化,加之保护区及其周边矿产资源的开采、人造工程等破坏了原始生态,使生态系统抵抗外来物种入侵能力减弱。生物多样性是生态系统完整性和可持续性的重要体现,加强对黄土高原地区流域生物多样性保护工作刻不容缓。

2 黄土高原典型流域生态系统修复理念

生态系统修复是一种充分体现系统性、整体性的生态环境修复和保护过程,其核心内容是将生态系统及其组成系统各生态要素进行整体化考虑、系统性修复。黄土高原典型流域的生态保护修复必须坚持从系统理念出发,因地制宜合理遵循流域生态修复理念。

(1)宏观规划调控与局地修复调整相结合的生态修复理念。不同流域生态系统本底与生态损毁程度不一,且造成生态系统破坏因素各异,单一从局部视角开展生态系统修复工程具有一定局限性和盲目性。开展流域生态系统修复宏观规划调控,有利于统筹协调区域资源利用、环境生态治理和社会经济发展三者之间关系[36],有效整合与引导资金投入,有序推进与规范流域生态系统修复与保护工作。宏观规划调控是指导局地修复调整的重要依据与实施规范,局地修复调整是落实宏观规划调控的重要举措与有效补充。通过宏观规划调控与局地修复调整相结合,从宏观指导到微观操作层面同时保障,能够有效地针对各环节、各领域出现的“疑难杂症”进行“对症下药”,确保生态保护修复治理“药到病除”。

(2)区域生态功能提升与社会经济发展相协调的生态修复理念。黄土高原地区是我国最为严重的生态脆弱区,也是经济发展贫困聚集地区,是我国“贫病交迫”的典型区域之一。针对黄土高原水土流失严重地区进行退耕还林还草,对当地及周边的生态环境恢复起到一定的积极作用,但不可避免增加耕地压力,对该地区粮食安全及社会稳定造成威胁[10,14];黄土丘陵沟壑区进行治沟造地,为植被生长提供一个良好的生态环境,但造成生活、生产、生态竞争水土资源等问题也暴露无遗[2]。进行流域生态系统修复工程布置及规划,既应该注重生态系统的功能提升,也要注重与促进农业转型与农民增收等社会经济发展相协调,力保黄土高原地区的生态环境、社会生活与经济状况得到综合发展。

(3)由“头痛治头、脚痛治脚”转向“整体把脉,系统治疗”的生态修复理念。单依靠“点”层面对各生态要素进行修复治理,“头痛治头、脚痛治脚”很难实现流域生态水平整体提升。应紧紧把握“山水林田湖草是一个共同体”理念,立足于生态系统的整体性和系统性,统筹山水林田湖草各生态系统要素。在明确生态环境主要矛盾和问题的前提下,从全局出发,结合自然地理单元分布、国土空间规划及区域特征,识别优先保护和重点治理的关键,全面开展水环境保护整治、农牧用地修复、水土流失预防、生物多样性保护、矿山开采治理等工程的优化整合。加强“一块区域、一个问题、一种技术、一项工程”的生态修复思路,采取适合区域修复关键技术整体解决方案[37]。

(4)由“开刀治病”工程治理向“健康管理”自然恢复逐步引导的生态修复理念。流域生态系统修复治理方式包括工程治理和自然恢复,工程治理修复周期短、效果明显,但成本大,且治标不治本;自然恢复成本低,且具有可持续性,但对于生态破坏严重区域成效低。黄土高原地区生态环境遭到了一定程度的破坏,但整体生态系统及生态功能并未完全受损,在结束或降低人为负向干扰活动对生态系统的影响后,黄土高原生态系统将会朝着更完整、更稳定的方向正向演替[38]。生态治理初级阶段,黄土高原典型流域生态系统脆弱,单依靠生态系统的自我修复功能,很难实现修复目标。必须实施矿区复垦、治沟造地、水土流失综合防治等生态治理工程,使流域生态系统能够在短时间内达到修复效果。稳定的生态系统具有自我调节和自我组织能力,在减轻人为干扰的基础上,顺应自然、保护自然,可积极引导生态系统朝着健康有序的方向演替[39]。当土壤侵蚀得到有效控制、生态系统功能稳定提升后,应逐步引导生态系统向自我修复方向发展,由治理为主向保护为主转变,由“开刀治病”向“健康管理”转变。

3 实践探讨:以山西省汾河中上游为例

3.1 汾河中上游概况

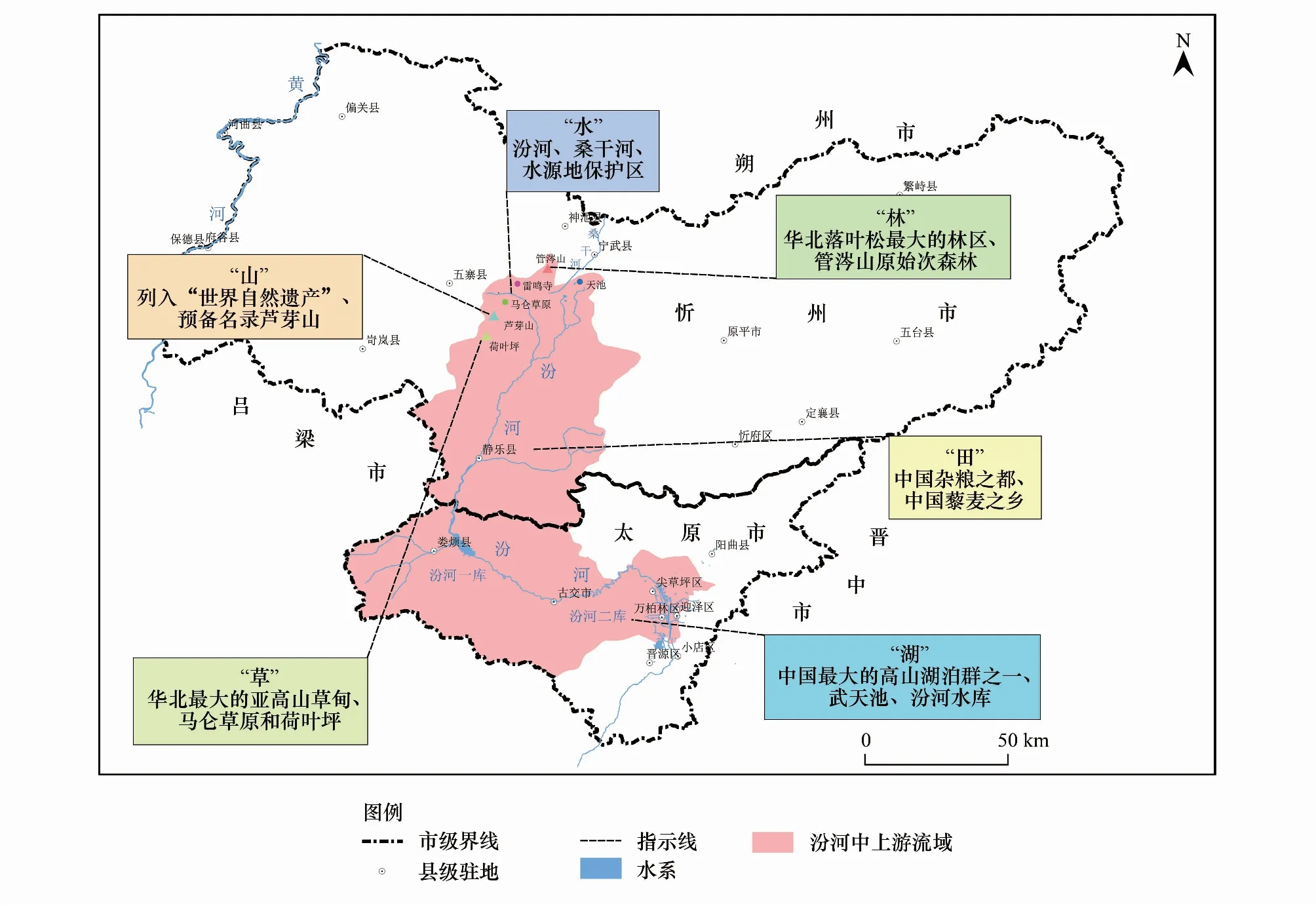

汾河是山西人民的母亲河,是山西省最大的河流,也是黄河的第二大支流。干流全长694 km,流域面积 39471 km2,约占全省面积的25%(图3)。汾河中上游流域范围主要包括忻州市的宁武、静乐二县,太原市的娄烦、尖草坪、古交和万柏林四县(区),东西宽约88 km,南北长约165 km,土地面积为7299.12 km2,占全省土地总面积的5.06%,是华北平原生态屏障和山西得天独厚的水源涵养区。项目区地貌类型主要有山地、丘陵和平原三大类。区内主要为温带大陆性季风气候,但南北跨度大,且具有明显的海拔高差,南北之间气候差异显著。项目区主要生态特征为气候干旱寒冷、降雨集中、土壤侵蚀严重、水源涵养功能降低以及矿区土地损毁严重等,是黄土高原地区流域生态环境综合治理的典型代表区域之一。

图3 汾河中上游位置示意图Fig.3 The location of the middle and upper reaches of Fenhe River

3.2 生态保护修复工程项目实践设计思路

汾河中上游生态修复工程以生态文明思想、扶贫开发思想和乡村振兴思想为指导,全面贯彻落实《生态文明体制改革总体方案》和习近平总书记视察山西时重要指示精神。在“山水林田湖草是一个生命共同体”及黄土高原典型就有生态系统修复四大理念支撑下,坚持从“整沟治理”入手,紧紧围绕“为什么—是什么—治什么—怎么治—治成什么—钱怎么筹—地怎么保” 等系统性科学问题开展生态修复研究;以问题为导向,以“病种”为单位,以构建“一站式”多学科诊治中心为理论模型支持,全面开展矿山治理、造林绿化治理、水土保持生态修复、水资源与水生态保护恢复、土地综合整治和生物多样性保护等六大治理工程。

3.3 生态保护修复分区及主要任务

3.3.1管涔山汾河源头水源涵养及生物多样性保护区

该区域位于忻州市宁武县范围内,位于“管涔山汾河源头水源涵养与生物多样性保护生态功能区”三级生态功能区范围内,是汾河、桑干河、大清河的重要水源涵养区,而且也是芦芽山国家级自然保护区所在区域。该区域为生态系统保护的核心区,其主要任务是:整体围栏保护草原,补播优良草种、改良天然草地,建设巡护木栈道方便管护;实施生态移民搬迁工程,清退自然保护区核心区、缓冲区村落;通过拉网封禁、植被恢复建设划定重点保护区;在林中空地植树造林;大力种植沙棘林,绿化移民村土地;交通沿线、主要路口、村庄设立大型宣传标志碑牌;建立华北落叶松、云杉物种基因库;通过对天然林抚育、修剪培育优良母树,建设母树林基地,保护华北落叶松、云杉优良种源。

3.3.2汾河干流中上游水生态保护修复区

该区域涉及宁武、静乐、娄烦、古交河万柏林 5 县(市、区),位于“汾河上游水库调蓄与水土保持生态功能区”、“管涔山汾河源头水源涵养与生物多样性保护生态功能区”和“太原西山煤炭综合开发与生态环境保护生态功能区”范围内。该区域生态系统保护修复的主要任务是:实施入河排污口整治工程,新建及提标改造污水处理厂,建造垃圾处理处理站,建设生态沟渠、跌水复氧、人工湿地等,推进排污口规范化,实现入河排污口处水质达标排放。并且开展地下水水质保护工程,降低地下水污染风险。

3.3.3水土保持生态保护修复区

该区域涉及宁武、静乐和娄烦 3 县,主要包括静乐、娄烦 2 县。位于“汾河上游水库调蓄与水土保持生态功能区”范围内,是黄土高原水土保持及生态恢复的重点区。其主要任务是:以拦沙减沙、蓄水保土、改善生态、增产增效为目的,以小流域为单元,开展以封禁治理、水保林建设、沟道治理、坡改梯、生产路建设、水库河岸防护林建设等工程为主的水土保持工程等。

3.3.4汾河上游水源涵养生态保护修复区

该区域涉及宁武、静乐和娄烦 3 县,位于“管涔山汾河源头水源涵养与生物多样性保护生态功能区”和“关帝山水源涵养与生物多样性保护生态功能区”三级生态功能区范围内。该区属于黄土高原土石山区的水源涵养区,地形复杂,山势走向纵横,地势高差大。由于缺乏山水林田湖草生命共同体的认识,忽视了水源涵养区、河流源头、河流两岸的生态系统的保护修复。该区域已经成为生态系统保护修复的关键区域,其主要任务是:加强水源涵养林建设;因私挖乱采煤炭遗留露天采场的生态环境治理,煤层出露点煤炭自燃等地质灾害综合治理; 水土保持工程建设及荒山荒坡绿化,河流水系、湿地、河岸植被恢复等水生态保护修复等。

3.3.5矿山生态环境治理修复区

该区域涉及娄烦、古交、万柏林和尖草坪4县(市、区),主要包括古交和万柏林2市(区)。 位于“太原西山煤炭综合开发与生态环境保护生态功能区”范围内,是山西省矿山生态环境破坏的严重区,也是山西矿山及地质灾害综合治理典型区,更是生态环境保护修复最迫切区域。该区域生态保护修复的主要任务是采煤塌陷地综合治理、矸石山等固体废弃物压占破坏地植被恢复、采空区及地裂缝整治、地质灾害综合治理、晋祠泉域地下水保护恢复、河道整治、湿地恢复以及河流水体污染治理等。

4 经验与展望

4.1 初步经验

汾河中上游山水林田湖草生态保护修复工程按照“分区域整体保护,按沟系系统修复,坡沟地综合治理,全流域整体推进”的工作思路,有效推进试点项目工程稳步实施,形成的“治沟、治村、治河、治山、治林、治人”立体开发治理模式是实施山水林田湖草生态环境保护、乡村振兴战略和全面脱贫致富的重要抓手。与以往土地整治与生态修复工程相比,此次山水林田湖草生态保护修复紧紧围绕“坚持六个结合”先进做法:

(1)坚持退耕还林和荒山造林有机结合。在“输血”的同时要不断“造血”,单靠从农业用地中“输血”难以保证林业用地的有效供给,而且“输血”过程也不断加重耕地压力。因此,在坚持退耕还林的同时,要选择适宜区域规模化进行荒山造林,实现耕地与林地可持续化发展。

(2)坚持生态环境建设和经济发展建设相结合。生态环境建设生态文明思想的重要落实,经济发展建设则是扶贫开发思想和乡村振兴思想的有效保障。选择生态脆弱地区进行生态环境建设与自然条件优良地区发展经济建设,生态与经济建设有机统一,是保护生态环境与促进经济增收的主要途径;

(3)坚持科学的生态修复技术和精细的管护措施相结合。运用集流整地、大容器苗脱袋栽植等技术,形成针阔混交、乔灌草复合种植模式;加强水源地设立净水设施、修建坡面治理工程与护岸与治滩工程、修筑截水沟/排水沟、削坡减载以及边坡人工加固等修复技术。鼓励支持退耕农户、村集体合作社以及专业护林工作人员三方协作管护,有效保障造林成活率,实现加强修复技术与提升管护措施五五分的有机统一;

(4)坚持生态建设和乡村振兴相结合。生态建设的服务和产品是保障周边人类福祉的有效途径,乡村振兴是提高人民物质生活和生产水平的必要措施和保障。在实行乡村振兴战略同时确保生态建设不落下,努力实现一个战场两场战役的伟大胜利,形成生态建设与百姓富强的有机统一;

(5)坚持“生态修复、文化复兴”与“产业多元、宜居环境”相结合。改善生态环境,扩展城市发展空间,拓宽产业多元化发展,提高居民生活环境质量,实现绿化全覆盖目标。将试点工程区打造成生态优美,功能齐全,设施完善的自然生态屏障。

(6)坚持生态修复和整沟治理相结合。依据黄土高原地区生态特征及地理现状,以“整沟治理”入手,系统协调生态各要素进行生态修复治理,打造生态空间山清水秀、生产空间集约高效、生活空间宜居适度,实现 “生态在山上、生产在沟谷,生活在沟口”的有机统一。

4.2 未来展望

生态保护与修复是一项长期而复杂的系统工程,是实现我国生态文明建设的中坚力量。我国山水林田湖草生态保护修复工程处于试点阶段,流域生态系统保护修复的长效机制尚未形成。为促进黄土高原乃至全国地区流域生态系统环境质量的全面提升,完善我国山水林田湖草生态保护修复工程的理论体系和实践基础,进行流域生态系统保护修复工作还得从以下几个方面进行加强:

(1)完善生态系统保护修复体系。加强对流域生态特征分析、对生态问题诊断、对流域生态退化机理的识别等认知水平;健全流域生态系统承载力评价与生态系统分区指标体系;加强生态修复工程实施过程中的技术指导与监督规范,确保工程项目达到预期修复效果。

(2)加强生态补偿制度建设。流域生态修复涉及主体众多,上下游生态利益紧密联系,积极推进生态补偿标准机制的建立,合理协调各部门、各主体之间利益配置[40];科学界定补偿者与被补偿者的权利义务,完善生态破坏者赔偿、生态收益者付费、生态修复者获利的生态补偿运行机制;积极探索流域生态补偿模式、补偿途径及补偿方式,推进生态补偿制度的成熟化建设。

(3)健全动态评估与绩效管理制度。积极引入第三方机构独立开展不定期流域生态修复状况评价;制定绩效考核目标与指标体系,完善流域生态系统修复的评价机制;评估流域生态系统的综合治理状况和既定修复目标的实践情况,确保项目如期完工,资金使用取得实效;总结经验教训,加强评价结果应用,推动流域生态系统修复治理工作有序开展。

(4)加强“天空地海一体化”调查监测技术。根据山水林田湖草生态保护修复工程的布局设计,构建省、市、县各级层面宏观监测、常规监测、精细监测和应急监测体系。提升全要素、全方位和全天候的生态修复监控能力,及时掌握生态修复治理的动态变化,确保全生命周期中过程控制和目标控制。