基于生态网络的山水林田湖草生物多样性保护研究

——以广西左右江为例

史芳宁, 刘世梁, 安 毅, 孙永秀

北京师范大学环境学院水环境模拟国家重点实验室, 北京 100875

我国经济已进入高质量发展阶段,基础设施更加完善,人民生活水平有了很大提高,但同时由于砍伐树木、围湖造田以及过度放牧等一系列人类活动干扰,造成生态系统严重退化,不仅环境遭到破坏,而且在很大程度上制约我国社会经济的可持续发展。为此我国开展了一系列的生态修复措施,过去对于生态系统的修复多以行政单元为界限,没有考虑生态系统各组成部分之间的联系,导致治理效果甚微[1]。基于生态系统整体性、系统性和综合性的特点,习近平总书记提出“山水林田湖草是一个生命共同体”的理念,为当代生态学研究提供了新的指导方向。

近年来我国针对“山水林田湖草”生态系统保护修复进行了大量探索工作,陈安等在调查基础上,围绕这一理念开展对宜昌市生态问题的系统修复[2];王波等将理论与实践相结合,从工程技术层面把修复工作落实到具体项目区域[3];孔登魁等分析了“山水林田湖草”的空间分布特征并探究各系统之间的内部联系[4];有学者提出“山水林田湖草是生命共同体”就是做到整体保护、系统修复和综合治理,通过构建生态廊道提升生态系统稳定性[5]。因此,遵循统筹山水林田湖草系统治理的思想进行生态网络构建的研究,对于提升地区生态质量、改善区域生态状况具有重要的意义。

生态网络是在一种开放系统中利用廊道使景观中各部分相互连接,形成一个空间和结构上紧密联系的网络体系,它能够将湿地、农田、林地以及草地等生态系统有机结合[6],从而克服单一的保护和修复方式。国内外已经有多种方法及相关软件被应用于生态网络研究,Parker 等通过设计重要廊道连接破碎生境,从而保护生物多样性[7];Lookingbill等通过实地观察动物迁移运动后结合复合动力模型,识别栖息地斑块间的廊道连接[8];陈小平等利用最小费用模型与重力模型相结合的方法评价了鄱阳湖经济区的生态网络状况[9];于亚平等基于MSPA与景观连通性方法,探讨了城市绿色基础设施网络的构建[10-11]。

生态网络的构建和优化可以提高区域景观连接度,有利于保护生物多样性、维持景观特性[12-13],同时能够使生态问题可视化,做到具体问题具体分析,从而有目的地对生态脆弱地区提出针对性的建议和合理的规划,为生态安全格局的划定提供框架。目前,“源地识别-确定阻力面-获取廊道”已经成为生态网络构建的基本框架,其中最小累积阻力模型方法能够反映景观基质对廊道提取的影响[14],因此该方法自改进以来[15],被广泛应用于城镇景观、生境保护等生态网络构建中。

广西壮族自治区地处我国南疆,独特的气候和地形使其拥有非常丰富的自然资源,同时野生动植物种类众多,其生态优势不容忽视。本文以广西左右江流域为研究区,基于“山水林田湖草”原则,充分考虑土地利用、地形因素以及野生动物活动范围,采用最小累积阻力模型识别潜在廊道,分析生态源地的分布特点和连通状况,并在现有网络的基础上,提取对优化生态网络有重要作用的关键节点,同时结合道路网找出潜在生态断裂点,进而构建广西左右江流域的生态网络并提出可行的优化建议。此研究可为其他地区山水林田湖草系统保护和修复以及生态网络的构建提供参考和借鉴。

1 研究地区与数据来源

1.1 研究区概况

广西藏族自治区界于20°54′—26°24′N,104°28′—112°04′E之间,地处低纬度,北回归线横贯中部,属亚热带季风气候,雨水丰沛,光照充足,气候宜人。地处中国地势第二阶梯中的云贵高原东南边缘,南临北部湾并与海南省隔海相望,土地面积23.76万km2,管辖海域面积约4万km2。广西总体为山地丘陵性盆地地貌,山岭连绵且有着复杂的水系,拥有丰富的森林和水源涵养地,为野生动植物造就了良好的生存环境。在广西境内发现的陆栖脊椎野生动物约占全国总数的43%,其中包括大量的国家重点保护物种,如鳄蜥、黑管长臂猿、白头叶猴等;野生植物的数量在各省中同样居于前列,更有被誉为“植物界大熊猫”的金花茶。

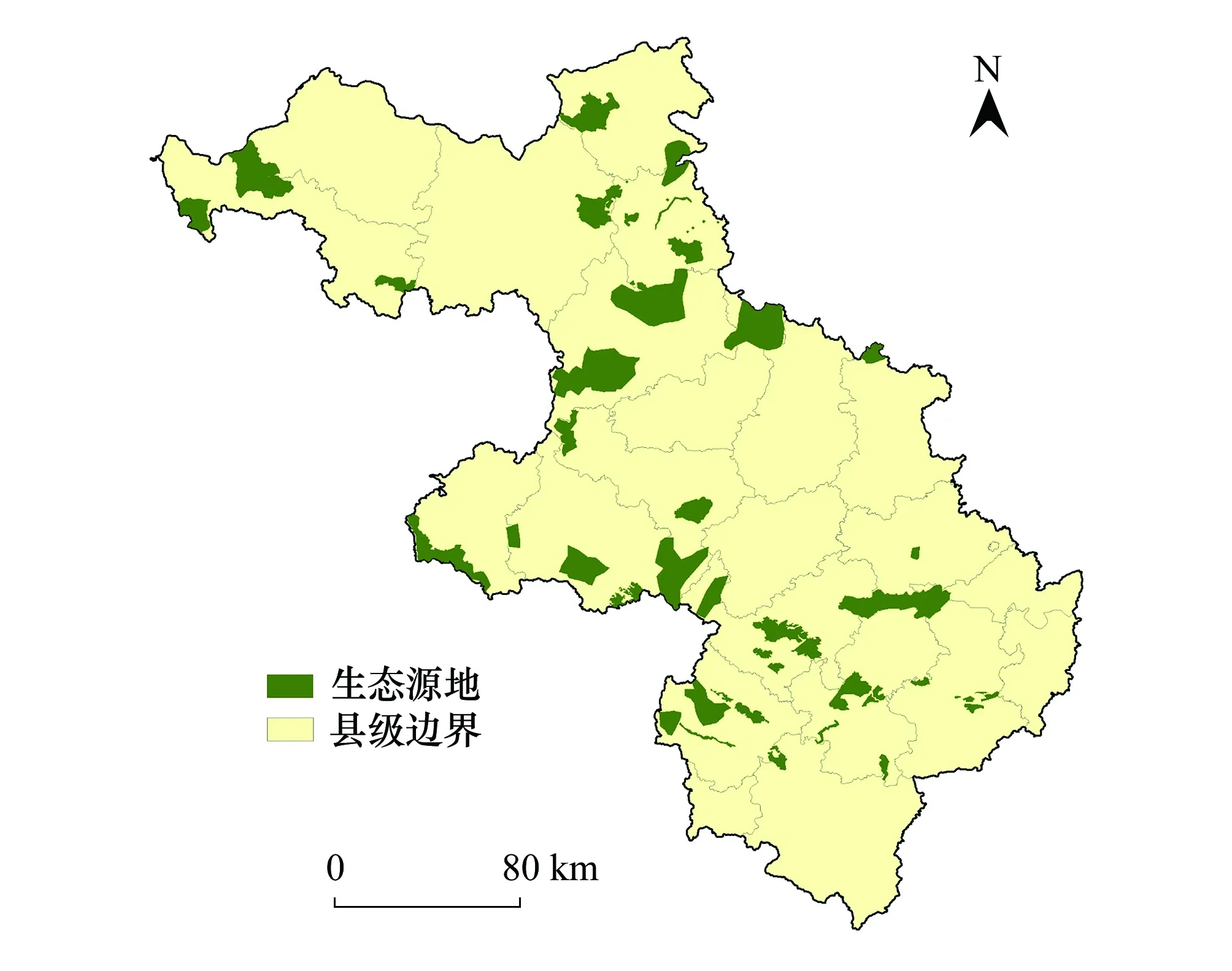

丰富的物种资源使广西具有许多生物多样性热点地区,但由于工农业生产的不断发展和扩大,以及采矿和道路建设等一系列人类活动干扰,割裂了自然保护区之间的联系,生态廊道建设力度不足,导致物种栖息地破碎化,面积也有逐年减少的趋势。本文研究区广西左右江流域(图1),位于广西西南部,分布有盆地、丘陵和喀斯特等多种地貌,地形复杂,水系发达。区域内保护区总面积为60.66万hm2,约占全区总面积的10.40%,却能有效保护80%以上的国家重点保护动植物种类,在生物多样性保护中有着重要地位。同时研究区位于华南经济圈、西南经济圈和东盟经济圈的结合部,更是我国推进“一带一路”建设的重要地区,因此,如何合理规划区域,开展“山水林田湖草”生态保护与修复工作,对推动区域乃至全国性的可持续发展具有重要意义。

图1 研究区位置与土地利用现状图Fig.1 Location of the study area and land use

1.2 数据来源

本文数据包括广西省自然保护区分布图、数字高程模型(DEM,分辨率30m)、2015年1∶25万广西省土地利用数据以及全省交通道路分布图。利用ArcGIS软件,通过裁剪获得研究区域的数据。根据研究区实际情况以及构建生态廊道的需要,将土地利用类型划分为自然林地、天然林地、草地、耕地、湿地、水域、人工表面和其他用地 8 种景观类型。

2 研究方法

2.1 生态源地的选择

图2 研究区生态源地分布Fig.2 Distribution of ecological sources in the study area

生态源地作为物种生存和扩散的起点,与周围环境进行复杂的物质、能量和信息交换,对维持生态系统以及景观层面的整体功能起到重要作用[16]。研究对左右江流域的自然状况进行调查,发现其自然林草地面积大且分布广,很难提取出较为明显的区域边界,考虑到生态源地对整体环境的作用,并参考文献[17],选取了流域内具有重要价值且物种密集的25个自然保护区作为生态源地,见图2,包括7个国家级自然保护区,省级、市级、县级自然保护区分别为13个、2个、3个,多分布于百色市和崇左市,总面积为5229.51km2。

2.2 阻力面的确定

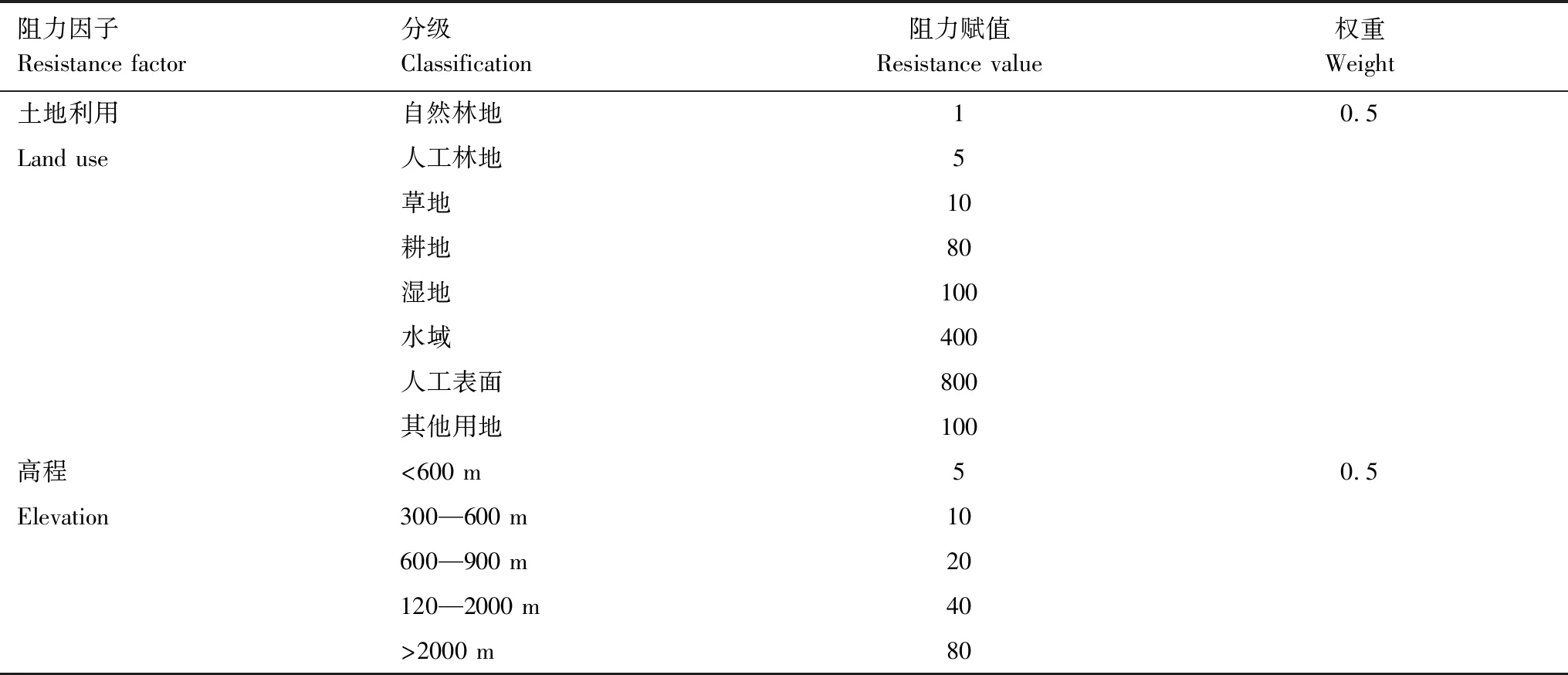

景观阻力表征生物在不同用地类型生存和迁移的困难程度[18],阻力值的确定是构建生态网络的关键,不同的阻力赋值对廊道提取有很大影响[19]。本次研究遵循“山水林田湖草是生命共同体”原则,考虑到植被类型和人为干扰等因素,根据研究区实际情况并参考已有研究[20- 24],对林地、草地、耕地、水域和人工表面等8种土地利用类型进行赋值;同时地形因素也会对陆生生物的扩散产生影响,因此将高程数据(DEM)分为5级后赋值,构建不同因素阻力层,最后基于ArcGIS进行叠加得到2015年景观阻力面,见表1。

表1 生态阻力面赋值及权重

2.3 基于最小累积阻力模型构建潜在生态廊道

最小累积阻力模型由Knaapen于1992年首次提出[25],该模型基于生态流在源地之间运动克服一定阻力所消耗的费用,从而筛选出当前环境下的最小成本路径[26],其优点是所需数据量少,并且能够与多种方法结合,从而识别最优路径[27-28]。根据Knaapen等[25]和俞孔坚[15],计算公式如下:

式中,MCR为最小累积阻力值,f表征MCR与(Dij×Ri)之间的正函数关系;Dij表示从源地j到空间某点i的距离,Ri为空间单元i的阻力值。MCR越小表明生态流移动受到的阻力越少。

利用ArcGIS将生态源地镶嵌于构建的阻力面,然后基于Graphab软件识别潜在生态廊道,这些廊道不仅仅是物种扩散的潜在路径,也是维持景观整体功能的潜在连接。

2.4 生态网络结构组成及连通性分析

鉴于研究区域及所选取生态源地动物多为灵长类及鸟类,将廊道阈值设置为1.5km,通过ArcGIS软件中的“Buffer”工具建立0.5km、1.0km两条廊道缓冲带,分析潜在廊道分布状况以及景观组成。同时,利用Graphab软件中的指数分析功能,选取整体连通性指数(Integral Index of Connectivity,IIC)评价潜在廊道下源地对生态网络连通性的贡献程度,为优化生态网络和合理规划土地利用提供依据。

2.5 生态网络的优化

生态节点是生态相对较弱却具有关键生态作用的区域[29],在生态网络中起到“垫脚石”的作用,其识别和建立不仅能为长距离的物种迁徙提供休憩场所,更能够提升整体景观的生态功能。将阻力面模拟的所有廊道与根据物种扩散距离筛选的廊道进行比较,选取能够提升景观连通性的廊道交点作为重要生态节点。

人工景观尤其是道路网贯穿于不同的景观类型之间,对生态过程有着直接的影响[30- 31],且不同级别的道路对生态系统的干扰存在差异[32]。本文选取铁路、高速公路和国道3种道路与潜在廊道叠加,识别生态断裂点,并根据道路干扰强度:铁路>高速公路>国道,将断裂点分为一、二、三级,级别越高越需要重视和修复,从而有目的性地进行生态网络的优化。

3 结果分析

3.1 潜在生态网络结构评价

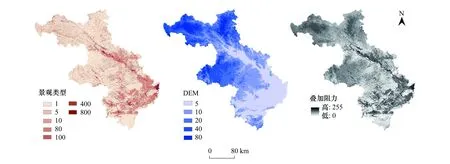

根据设定的阻力值,得到景观类型及高程阻力层及叠加后的阻力面(图3)。考虑到研究区多为陆生生物,栖息地和活动范围主要分布在森林,结合人类活动干扰程度对林地、草地赋以较低阻力值;同时由于水体对陆地生物的阻隔作用,故对水域赋以较高阻力值。景观类型阻力面显示,受人类活动较为频繁地区的影响,阻力较大地区集中分布于东南地区的崇左市和南宁市,且阻力作用以人工建设地区为中心向周围扩展,这与地区经济建设和发展有密切关系;流域本身虽具有较大阻力,但其周围阻力作用不明显。由DEM阻力面可以看出,研究区海拔整体呈现西北高东南低的态势,高海拔地区地形起伏,结合土地利用发现,植被多分布于海拔较高地区,而低海拔且地形平坦的地区多为耕地。图3所示的景观叠加阻力面中,由于人类活动和海拔高度的影响,研究区中部的阻力作用最小,各区域阻力变化大。总体来看,研究区东南部地势低且平缓,但由于人类活动导致该地区有较高阻力值;虽然高海拔地区会造成一定的阻力,但其作用远不如由于人工表面和耕地所造成的影响。

图3 研究区景观类型、DEM阻力面和叠加阻力面Fig.3 Resistance surfaces of landscape,DEM and composition in the study area

将生态源地数据和阻力值输入Graphab,计算获取了 69 条潜在生态廊道,从图4所示的为潜在生态网络拓扑模式,可以清晰地看到,位于右江区的保护区之间连通性较好,崇左市拥有多条廊道,但由于源地面积较小,其区域连通度没有达到较优状态。图4 所示,廊道多分布在崇左市西部以及百色市北部地区,结合阻力面情况,虽然研究区中部阻力值较小,但受到生物扩散能力以及保护区规划等影响,在1.5km的廊道阈值下中部地区没有可利用的潜在生态廊道,区域整体被阻隔为四个板块,表现出较差的连通性。图4 可以看出,通过对整体连通性指数的分析,由于潜在廊道的缺失,板块 1、2 的保护区重要性最低,这可能是由于海拔高度对生境分布造成影响。位于崇左市地区的板块 4,虽然有一定数量的生态廊道,但源地面积小且破碎,导致区域连接度较低。可见在现有条件下,自然保护区没有受到较好的规划和保护,潜在生态廊道的缺失导致生态源地之间联系程度不够,生态网络整体上质量较差。

图4 基于最小累积阻力模型的拓扑模式、潜在生态廊道及重要源地分布Fig.4 The topo and realistic view of potential ecological corridor based on MCR method and distribution of impotent ecological sources图中1、2、3、4代表研究区内无潜在生态廊道连接的4个区域板块

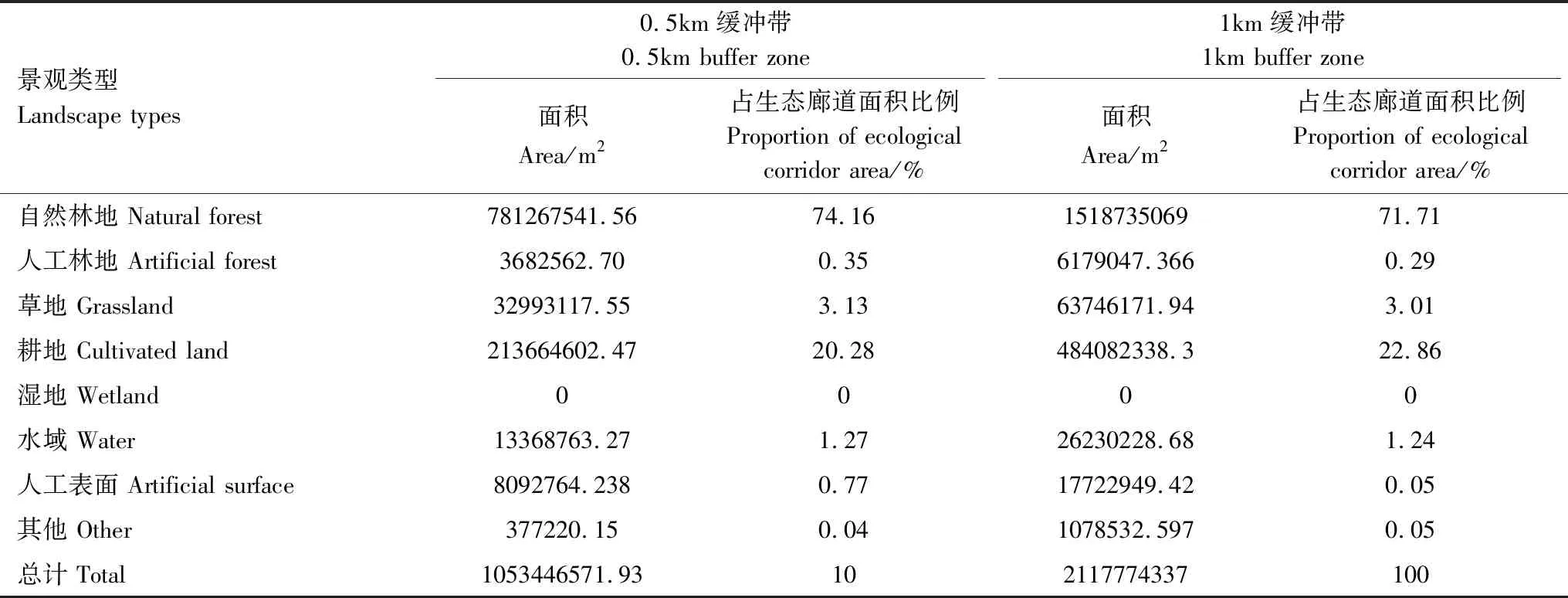

3.2 生态廊道缓冲带分析

为研究所得潜在生态廊道的可达性程度,参考研究区生物活动范围,建立了0.5、1.0km两种不同宽度的缓冲带,用以分析廊道的景观组成。由表2可知,林地是构成廊道的主要景观类型,约占潜在生态廊道总面积的70%,可以看出在景观中,自然林地对物种的扩散起主要连接作用,而草地占廊道面积远小于林地,仅为3%,这不仅与左右江流域野生动物的生活习性有很大关系,也与草地种类和覆被程度有关;耕地是仅次于林地的景观类型,占廊道面积的20%还要多,远大于面积占比第三的草地,且随廊道宽度的增加有增长的趋势,这表明耕地与研究区生态网络的构建密切相关,其作为人工景观很容易对生态系统造成影响;水域、人工用地和裸地面积虽占比不大,但对物种迁移和景观连接有明显的阻隔作用,应加以重视,避免对现有廊道造成破坏。因此,合理规划土地利用,尤其是耕地的调整对优化生态网络至关重要。

3.3 生态网络问题识别

结合研究区潜在廊道的存在现状,根据已有阻力面模拟生态廊道,找出生态网络的薄弱区域,即关键生态节点建立“踏脚石”斑块,从而有效改善景观生态结构和功能。前期研究表明,广西左右江流域中部地区连通性较差,有很大的提升空间,图5对比了现有廊道和模拟廊道的分布,发现在研究区的北部和中部地区存在可构建的生态节点,并且这些地区多为天然林地构成,如果加以规划和保护,形成对生态网络有显著连接作用的“踏脚石”斑块,不仅能够促进物种的扩散,而且有利于物质循环和能量流动过程。

表2 潜在生态廊道的景观构成

在生态网络的构建和优化中,不仅要关注重要节点的建立,生态断裂点的存在也不容忽视。本文将道路网和潜在廊道叠加,得到研究区范围内23个生态断裂点,其中一、二、三级分别为7个、9个和7个,分别对应廊道与铁路、高速公路和国道的交点, 如图5所示,这些生态断裂点多分布于百色市和崇左市工农业发达地区。图中看出道路网甚至穿过保护区,如果不采取特殊措施,那将会对自然保护区产生严重破坏。生态断裂点为研究区生态系统的修复提供了具体的方向,根据分级能够有主次地采取相应的措施。

图5 重要生态断裂点和生态节点分布Fig.5 Distribution of important ecological breaking points and ecological nodes

4 结论与讨论

生态系统各组成部分之间是相互作用、相互影响的,因此在实施生态保护和修复时务必要处理好局部与整体的关系,避免对生态系统各要素实施分隔式管理,自习近平总书记提出“山水林田湖草是生命共同体“的原则以来,更加明确了这一科学理念。广西作为拥有丰富资源的地区,其生态问题一直受到党中央的高度重视,本文以左右江流域为研究区,根据2015年土地利用数据、高程、道路数据以及保护区分布状况,对”山水林田湖草“系统保护和修复方法进行初步探索,从生态系统各要素空间分布及联系入手,借助最小累积阻力模型构建生态廊道,分析研究区潜在生态网络的结构并提出优化对策。研究结果表明:

(1)基于最小累积阻力模型和整体景观连接度,同时考虑到生物特性识别潜在生态廊道,发现在现有基础上廊道对景观连接度没有起到非常重要的作用。研究区中部地区缺乏对自然生境的保护,导致区域潜在生态网络被分隔开。

(2)整体连通性指数(IIC)表明,由于人类活动干扰和生态廊道的缺失,不仅景观整体连通质量差,生态源地对区域的连接重要性也较低,尤其是南部地区的自然保护区,呈现出面积小且分散的状态。

(3)通过建立缓冲带,分析了潜在生态廊道的景观构成,耕地是面积占比仅次于林地的景观组成,表明耕地会对廊道的组成和功能产生直接或间接的影响。

本研究采用Graphab软件,能够将所得结果在空间水平上直观地表现出来,其应用范围广,能够综合分析各种数据且将物种的实际运动状况纳入运算中,对多种网络结构进行分析。除了关注生态源地和潜在生态廊道本身,还围绕“山水林田湖草是生命共同体”的理念,探究源地和廊道周围各景观类型的结构和分布状况。因此,生态网络的构建能够全面考虑山、水、林、田、湖、草对区域的综合影响,解决了在生态修复过程中由于忽略生态系统之间相互联系而盲目治理的问题。

耕地的变化会造成潜在生态廊道较明显的改变,因此应实行退耕还林还草或其他相关的保护措施,尽量减少廊道周围的人类活动,以避免不必要的损失;同时也要关注阻力作用较大的人工表面,虽然这类景观面积占比小,但对生态系统的影响要比耕地更加深远和持久,因此在实施建设时要合理规划,避开重要生态区域,将对生态网络的影响降到最低。

此外,通过模拟廊道以及道路网数据,识别能够优化生态网络结构和功能的关键生态节点和生态断裂点,弥补由于规划不合理或保护力度不够而造成的生态损失。在识别的生态节点中,研究区西北部和中部地区的节点的增加能够有效改善生态网络结构,对生态流起到“垫脚石”的作用,因此可以对这些节点进行实地勘探和考察,对符合条件的生态节点可以增加植被种群密度,或者建立自然保护区。生态断裂点会很大程度上削弱潜在廊道的作用,甚至阻断廊道,因此在识别生态断裂点的基础上,选取影响较大、级别较高的断裂点,通过建设地下通道、过境隧道和天桥等方式促进物种迁徙,恢复和维持景观连通性,促进物质、能量和信息的正常流通。本研究方法作为初步尝试,能够为“山水林田湖草”系统保护和修复提供理论和方法参考。