基于生态安全格局的山水林田湖草生态保护修复优先区识别

——以四川省华蓥山区为例

苏 冲,董建权,马志刚,乔 娜,彭 建,*

1 北京大学城市与环境学院,地表过程分析与模拟教育部重点实验室, 北京 100871 2 四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院, 成都 610081 3 山西省城乡规划设计研究院, 太原 030001

随着我国社会经济高速发展,自然生态空间遭到不合理人类活动的侵占和破坏,资源环境承载力持续下降,生态退化加剧。为了应对日益严峻的生态退化问题,国土生态保护与修复势在必行。在生态退化较为严重的区域,国家先后部署实施了一系列国土空间生态修复工程,如1979年“三北”防护林工程、1997年黄河上中游水土流失区重点防治工程、2002年京津风沙源治理工程等[1]。这些工程都取得了一定成效,然而以工程为导向的生态修复常以单一生态要素为抓手,容易割裂生态系统整体性,出现(单要素治理)局部最优而(全要素修复)整体收益偏低甚至下降的不足。

为了强化生态保护修复整体性与系统性,中央提出“山水林田湖草是生命共同体,统筹兼顾、整体施策、多措并举”的思路,提倡“对山水林田湖草进行统一保护、统一修复”。国土空间生态修复工程实施存在涉及利益主体多、诉求复杂、矛盾协调难等问题, 需要自上而下的统筹协调[2]。生态安全格局理论是将相对完整的生态区当作一个系统整体,以人类福祉为目标,通过生态系统综合评估确定重要生态源地[3],以生态系统格局-过程耦合原理和与之对应的源地-廊道-战略点空间组织原则,强化有利生态格局与过程、控制有害生态格局与过程[4],在现状生态系统格局基础上通过生态修复模拟等方法,寻求生态安全保障与优化的空间策略。因此,生态安全格局理论与方法能够很好地应用于山水林田湖草系统治理,为生态保护修复工程的有序开展提供科学指导。本文以山水林田湖草生态保护修复工程试点区之一的华蓥山区为例,构建生态安全格局,识别生态保护修复优先区,为华蓥山区的生态保护与修复提供策略与建议。

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

华蓥山区位于四川省广安市境内,长江支流嘉陵江下游。该区涵盖了广安市的华蓥市、邻水县、前锋区、广安区4个县(市、区),地理坐标为30°50′—30°1′N,106°32′—107°18′E,与重庆市渝北区、合川区、垫江县、长寿区相接(图1)。华蓥山区属中亚热带湿润季风气候区,气候温和,雨热同季,雨量丰沛,日照少,霜期短;年平均气温14.6—17.6℃,最冷月1月平均气温6℃,最热月7月平均气温27.8℃;多年平均降雨量为1259.13 mm。华蓥山区所在的川东平行岭谷是我国最典型的褶皱山系,也是世界三大褶皱山系之一。受川东褶皱带构造影响,山谷相间,彼此平行。华蓥山山水林田湖草生态保护修复工程区位于川东平行岭谷的核心,以中、低山及丘陵地貌为主,整体呈现“三山两槽一江”的格局。

图1 研究区地理位置Fig.1 Geographical location of the study area

1.2 数据来源

土地利用数据来源于全球地表覆盖产品FROM-GLC10,空间分辨率为10 m;数字高程模型(DEM)采用日本METI和美国NASA联合研制的ASTER GDEM V2产品,空间分辨率为30 m;归一化植被指数(NDVI)采用美国地质勘查局(USGS)提供的MODIS影像MOD13Q1产品;蒸散发数据采用美国国家航空航天局(NASA)提供的MODIS影像MOD16产品;气象数据来源于中国气象科学数据共享服务网,包括气温和降水数据;土壤数据来源于联合国粮农组织(FAO)和维也纳国际应用系统研究所(IIASA)构建的世界土壤数据库(Harmonized World Soil Database version 1.1 )(HWSD);地质灾害点数据来源于地方调查;粮食产量分区统计数据来源于四川省统计年鉴。

2 研究方法

2.1 生态源地识别

生态源地不仅是乡土物种栖息地,也是生态要素流动和生态系统提供产品和服务的源点。在源地提取方法中,一种是直接识别,即选取自然保护区、风景名胜区的核心区等所包含的空间范围作为生态源地;另一种是构建综合评价指标体系识别生态价值较高的区域作为生态源地[5],一般是在评价结果基础上以区域需要保留的生态总价值及生态用地面积的比例来确定生态源地的边界范围。相对而言,直接识别法简便快捷,但边界划定具有一定的行政管制属性,时效性较差,难以反映生态系统现状。因此,本文采用综合指标体系法,选取粮食供给、产水、碳固定、土壤保持、生境维持等5种关键生态系统服务进行生态重要性评估。各类生态系统服务测算方法详见表1。

表1 生态系统服务评估方法

生态源地的提取考虑到景观多功能性与单一生态系统服务的不可替代性,将以上5种生态系统服务评估结果经标准化后等权重叠加,选取综合评估结果的前25%,以及各单项生态系统服务评估结果的前10%,进行图层叠加,剔除面积小于1 km2的破碎斑块,得到生态源地具体范围。

2.2 生态阻力面设置

生态要素、功能与过程在空间上通过斑块-廊道结构进行流动与传递[10-11],其空间流动的阻力大小受到景观类型影响,已有研究大多基于土地利用类型对阻力面进行赋值[5, 12-19]。由于华蓥山区大规模的采矿活动,地质结构遭到破坏,引发了较为严重的地质灾害问题,显著影响物种迁徙等生态过程的流向与流量,可以采用地质灾害敏感性对同一土地利用类型的阻力系数进行修正。

(1)

式中,Ri为基于地质灾害敏感性修正的栅格i生态阻力系数;HSi为栅格i的地质灾害敏感性,基于栅格5 km范围内地质灾害点个数表征;HSa为栅格i对应土地利用类型a的平均地质灾害敏感性;R为栅格i对应土地利用类型的基本阻力系数。

2.3 生态廊道提取

生态廊道属于连通型廊道,作为保障生态源地之间能量和物质流动的通道,是促进物质流、生态流、生态过程连通,实现区域生态系统功能完整性的关键生态用地[20]。廊道的作用在于提升景观连通性,为斑块间提供以生物迁徙、传粉等为代表的物质、能量和信息流动的渠道,能够避免孤立斑块内部形成孤立种群近亲繁殖,降低物种灭绝风险,对于维护生物多样性和提升生态系统整体稳定性具有重要意义。本研究采用最小累积阻力模型和电路模型进行识别。最小累积阻力模型认为,生态过程水平流动需要克服相应景观阻力,因此生态阻力反映景观内部迁移的受阻程度[21]。电路模型由McRac等提出,将生态源地等价为电路节点,非生态源地则视为具有不同阻力值的电阻,基于非生态源地区域所通过的电流值高低识别生态廊道及关键节点[13,22-24]。本研究基于ArcGIS 10.5的Linkage Mapper 2.0 Toolbox进行生态廊道提取。

2.4 生态战略点识别

作为生态源地间跳板,生态战略点是对于生态源地间相互联系具有关键作用的节点,也是易受外界干扰的生态脆弱点,通过保护和修复这些节点,能够有效维护或提升生态系统过程,对生态系统演替、干扰、恢复等具有重要意义。由于战略点的斑块面积一般相对较小、生态维护成本较低,更容易落地保护与修复措施。本研究识别的生态战略点包括夹点和障碍点两类。

夹点是廊道中电流密度较大的区域,承载了较高的景观连通功能;并且,夹点的形成往往是由于周边地区的阻力值较大,廊道在夹点地区被压缩在了相对狭窄的范围内。因此,夹点在承担重要连通功能的同时,往往亦面临较高的生态退化风险。基于逐栅格的累积电流值,依据自然断点法划分电流高值区为夹点[25-26]。障碍点则是修复后能够降低生态阻力、显著提升源地间景观连通性的地区,作为实施生态修复对区域生态安全提升最明显的地区,应列为生态修复优先区。本研究基于生态修复对景观连通性提升的影响模拟来识别障碍点,具体做法是通过设定一定半径的移动搜索窗口,基于生态修复设定窗口范围内新阻力值,采用生态修复后的生态阻力面,重新计算最小成本距离。对比生态修复后最小成本距离相比原始值降低的比例大小,来判断特定节点生态修复的连通性提升效果;该比例越大,说明对该节点进行生态修复所能达到的预期效果越好,应该作为生态修复的优先地区。障碍点最小成本距离的计算公式如下:

LCD′=CWD1MIN+CWD2MIN+(L×R′)

(2)

式中,LCD′是障碍移除后通过焦点栅格最佳路径的最小成本距离, CWD1MIN和CWD2MIN分别是搜索窗口到源地1和源地2的最小累积阻力值,L是搜索窗口的最长轴长度,R′是替代(或切穿)障碍物的特征阻力值。一般使用圆形移动窗口,通过计算LCD′与初始值的变化比例作为识别障碍点的定量指标[13]。本研究具体采用基于ArcGIS 10.5的Linkage Mapper 2.0 Toolbox进行障碍点识别。

3 结果分析

3.1 生态系统服务重要性

不同类型生态系统服务的重要性格局体现了不同斑块发挥生态价值的类型和程度差异。从粮食供给服务来看,高值区主要分布于华蓥山区域边缘地带,包括广安区北部及邻水县东南部,相比于中部平行山区,这里地势更为平坦,距离城市较远,受到城市开发建设活动的影响更小;产水服务低值区主要分布在东南部和西北部的林地范围,主要是由于森林生态系统对降水具有很强的存蓄能力;生境维持服务高值区域分布在东南部平行山区、渠江流域及广安区北部山区,低值区则分布在人类活动集聚区;固碳服务高值区集中在广安区北部及邻水县东南山区的林地;土壤保持服务高值区主要集中在东南部平行山区(图2)。

图2 生态系统服务重要性格局Fig.2 Spatial patterns of ecosystem services′ importance

3.2 生态源地

基于生态系统服务重要性评估结果,共得到1722.63 km2生态系统服务重要性区域,剔除破碎斑块后,共筛选出生态源地58个,总面积1392.63 km2(图3),占华蓥山区总面积的35.60%。生态源地分县(市、区)对比情况如表2所示,其中广安区生态源地斑块数量最多(31个),但生态源地总面积较小,占广安区面积的比例仅为12.40%。这主要是因为广安区作为广安市主城区,人类活动密集,对生态空间的侵占与干扰程度更大,形成了破碎化的生态源地分布格局。华蓥市与邻水县生态源地面积的区县面积占比相对较大,分别为37.95%和47.03%,生态源地平均斑块面积也更大,分别为44.14、42.81 km2,这主要是由于境内山地资源丰富,海拔高、坡度大,人类活动影响较弱,生态系统受干扰程度更低。

表2 生态源地面积分县统计

图3 生态源地空间格局Fig.3 Spatial pattern of ecological sources

3.3 生态廊道

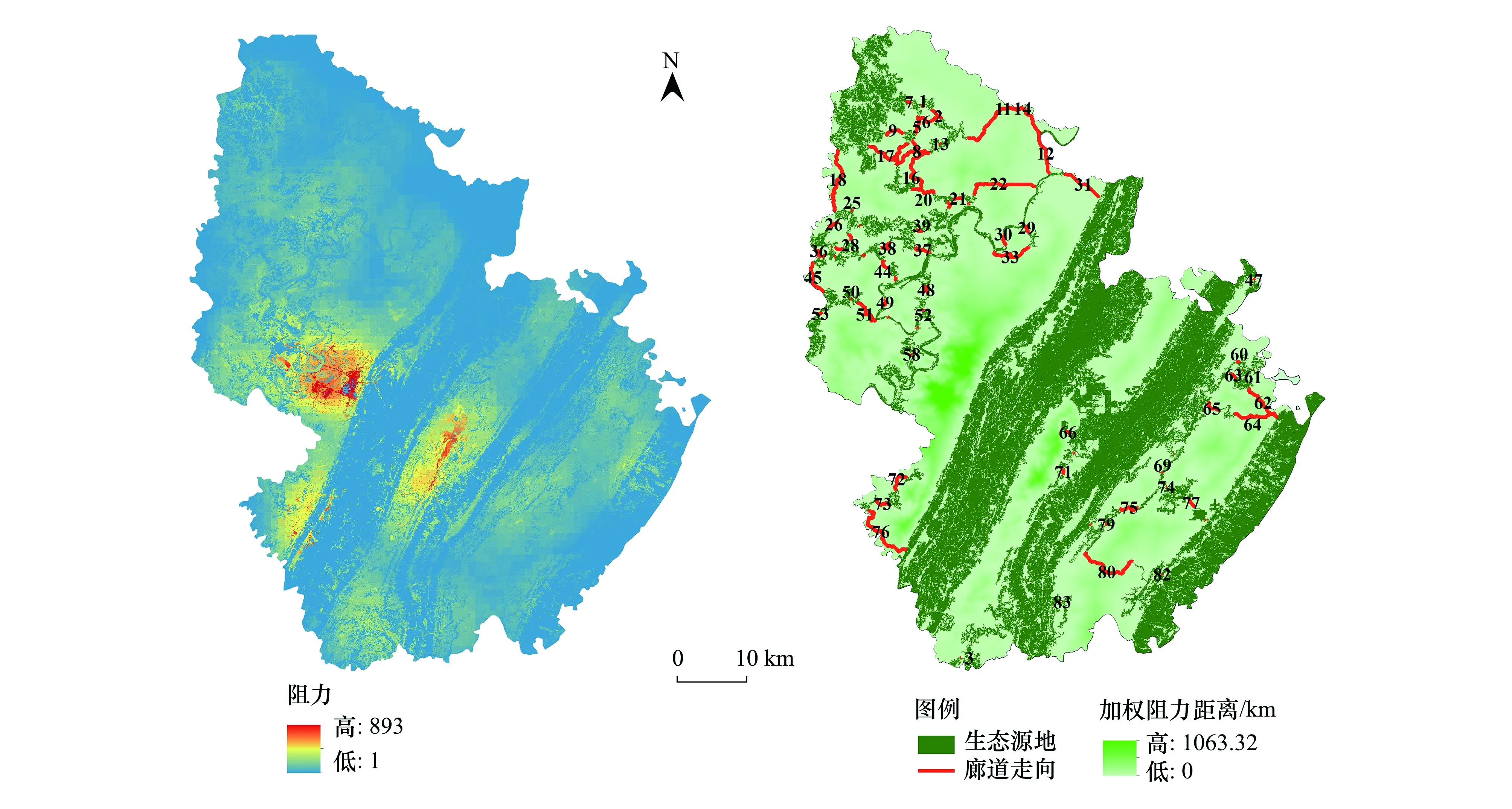

基于地质灾害敏感性修正土地利用赋值的基本阻力系数,得到华蓥山区生态阻力面(图4)。高阻力值地区分布在华蓥山的东西两侧,主要原因是华蓥山东侧和西侧分别为华蓥市及邻水县的人类活动集中区,同时又是地质灾害敏感性最高的区域,受到人类活动与自然灾害的双重威胁。

图4 生态阻力面格局及生态廊道空间走向Fig.4 Spatial pattern of resistance surface and spatial direction of ecological corridors

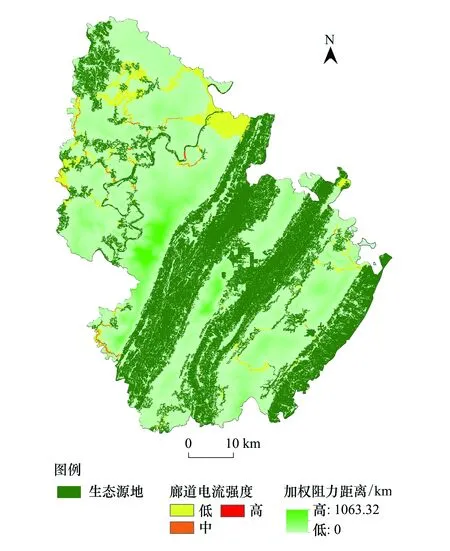

基于生态源地与阻力面,利用最小累积阻力模型识别出生态廊道及其基本走向(图4),进一步通过电路模型识别生态廊道具体空间范围(图5)。总体而言,研究区生态廊道共计84条,总面积248 km2。从生态廊道分布格局来看,由于广安区生态源地斑块较为破碎,生态阻力大,该区生态廊道呈现出短而窄的特点。中部地区渠江与华蓥山生态源地间则缺乏廊道连接,主要是因为人类活动频繁、地质灾害多发,生态阻力大,导致横跨全境的华蓥山只有两端延伸出两条生态廊道,其中西南端的生态廊道相对较窄、电流值较高,面临廊道两侧较高的自然-人为干扰,生态退化风险大;而东北端的生态廊道宽度较大,面临的生态压力相对较低。此外,与华蓥山西麓有所区别,华蓥山东麓与铜锣山之间形成了一条宽阔的带状生态源地,将两山区域连接成为一个整体,不仅发挥连通生态源地的通道作用,同时自身也作为生态源地的一部分,提供着重要的生态系统服务。

图5 生态安全格局空间分布Fig.5 Spatial distribution of ecological security patterns

3.4 生态保护修复优先区

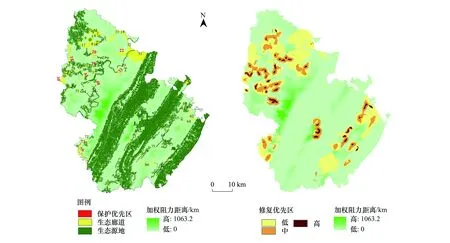

夹点作为高累积电流区是区域生态保护的优先区,本研究共识别出存在大量夹点的廊道10条,除73、74号生态廊道外,其他夹点所在生态廊道都分布在广安区(图6),说明人类活动密集区域需要更多关注对生态廊道的保护。结合土地覆被状况可以发现,夹点地区总面积约0.1 km2,林地占绝对比重(70.81%),耕地也占相当比重(20.50%);而生态廊道的土地覆被类型构成中,林地仅占13.11%,耕地占比高达77.90%;因此,尽管耕地的生态功能在区域生态保护中不容忽视,林地等高植被覆盖区在生态保护廊道及网络中的重要节点作用,亦需高度关注。

图6 生态保护与修复优先区空间分布Fig.6 Spatial distribution of priority areas for ecological protection and restoration

障碍点指实施生态修复对区域生态源地连通性提升最显著的地域,是实施生态修复的优先区。本研究共识别出障碍点93.86 km2(图6),重点分两片:(1)广安区由于景观破碎、生态廊道数量多、生态阻力较大,导致障碍点数量多、面积较大,多分布在人类活动密集区域;(2)邻水县障碍点面积也较大,除人类活动因素外,还受地质灾害影响。对这些障碍点进行生态修复,需要考虑胁迫因素的差异。从土地覆被类型来看,障碍点地区大多为耕地(72.44%),生态修复过程中可以考虑对低质量耕地实施退耕还林;亦有一定部分为林地(18.55%),由于林地本身阻力值低,其成为高阻力值的障碍点,主要是由于地处地质灾害高敏感性地区,相应的障碍点生态修复则需要同时考虑矿山地质环境修复与植被恢复。

4 结论与讨论

本研究以华蓥山区为例,基于生态系统服务重要性、景观连通性,通过生态源地、廊道、夹点及障碍点识别,提出山水林田湖草生态保护与修复优先区识别的生态安全格局途径。保护优先区重点在夹点地区,主要分布在景观破碎化较为严重的广安区境内与华蓥山西南端;修复优先区则分两部分,一部分为广安区境内受到人类活动干扰的破碎化生态空间,主要的生态修复策略为植被恢复与退耕还林;另一部分为华蓥山、铜锣山、明月山的地质灾害频发区,主要生态修复策略是矿山地质修复、植被恢复。

目前,区域生态保护的方法与路径已较为成熟,如主体功能区规划、生态红线划定、三生空间识别、生态功能区划等工作都从不同的视角、尺度与方法提供了比较成熟可行的保护策略。但仅仅通过静态的、被动的保护难以解决日益加剧的生态退化问题,生态修复的作用不可替代。本研究提出基于生态安全格局的生态保护与修复优先区识别方法,虽然能够有效识别出生态保护与修复的优先区域,但在诸多方面仍有待进一步提升。例如,生态廊道的构建需要如何精细到以本地关键物种保护为对象?对于生态源地提取的斑块规模阈值如何确定?此外,对于生态修复,更为重要的是,不仅需要识别生态修复的空间范围,更需要明确生态修复的核心目标、主要措施、关键环节和成本收益;尤其是如何通过生态修复提升山水林田湖草的完整性与系统性[27],及其与城市、乡村等人类聚落的协同耦合,从而整合形成人类-自然生命共同体。