养老机构老年人生活质量评价指标体系构建研究

——心理学视角

吴吉惠,李 阳,刘明月

(西华师范大学 教育学院,四川 南充 637000)

一、养老机构老年人生活质量评价指标体系构建的重要性

中国是世界上人口最多的国家。2018年国家统计局公布,截至2017年底,中国65岁以上老年人数已达1.6亿,占总人口的11.4%[1]。据估计,到2025年,60岁以上的老年人数占比将增加到20%,到2050年将达到25.5%。这意味着我国四分之一的人口将是老年人[2]。老年人口总数大、人口老龄化速度快已给我国经济社会发展带来巨大挑战,因此养老问题研究受到大批学者的关注。

由于社会的发展和人们生活方式的变化,家庭养老功能正逐渐被削弱,而“未富先老”的基本国情使中国无法复制西方高养老保险的养老模式。基于现实,社会养老模式逐渐从家庭养老转向机构养老,专业养老机构的需求量与日俱增。党的十九大报告明确提出:“积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,推进医养结合,加快老龄事业和产业发展。”[3]目前,中国养老机构服务体系发展迅速,养老机构数量和入住量急剧增加。然而,我国机构养老模式还很不成熟,基础设施和服务质量良莠不齐,大多数养老机构只能满足老年人的基本生活需要,这严重影响了养老机构老年人的生活质量。因此,研究养老机构老年人生活质量的现状及其影响因素等问题成为当务之急。

在生活质量研究中,评价指标体系研究是最基础、最重要的研究方面。如果评价指标体系不全面、不科学,不能充分反映影响老年人生活质量的因素,那么对生活质量的调查研究就缺乏真实性,干预措施也就缺乏针对性,最终将影响到国家经济和社会的发展。机构养老模式与居家养老和社区养老不同,由于养老机构生活环境的特殊性,影响入住老年人生活质量的因素有所改变,因而生活质量评价指标体系的构建应突出其内在的特点和差异。因此,构建一套适合中国国情的客观、科学、全面且具有较高信度和效度的养老机构老年人生活质量测评工具具有十分重要的意义。

二、养老机构老年人生活质量的内涵及评价指标体系研究的现状

入住养老机构的老年人是一个特殊的群体,有特有的群体特征。养老机构老年人的居住环境和人际关系与一般居家老年人不同,并且普遍存在高龄化、自理能力差、患有慢性疾病、认知功能出现障碍等情况[4],对其生活质量的内涵评价时应突出其固有特质。而现有的研究中,对养老机构老年人生活质量的内涵进行研究的鲜少,学术界尚未形成普遍认同的权威定义。笔者在进行文献研究时发现,目前仅有国内学者李卓航在其研究中对养老机构老年人生活质量的内涵做了较为清晰的界定:“以机构养老为养老模式的60岁及以上老年人对自己物质生活、精神文化生活、身心健康、生活环境等方面的主观满足程度与客观充分程度的综合评价[5]。”

我国现有的研究主要集中在养老机构老年人生活质量现状及其影响因素的研究上,而关于养老机构老年人生活质量评价指标体系构建的研究几乎处于空白状态。国外学者Rosalie A Kane等曾尝试编制了养老院老年人生活质量测评量表,但该量表未能被广泛使用[6]。国内外关于养老机构老年人生活质量的评价研究多采用一般老年人群普适性量表,如生活质量量表(Quality of Life,QOL)、美国简明健康测量量表(SF-36)、老年人生活质量简明量表(WHOQOL-BREF)等,这些量表对养老机构老年人来说缺乏针对性,且都是由国外学者编制的,将它们应用于中国养老机构老年人生活质量测评的可靠性和有效性尚待验证。

三、养老机构老年人生活质量评价指标体系构建的难点

(一)关于养老机构老年人生活质量的内涵和外延未能完全达成共识

目前学术界对养老机构老年人生活质量的内涵界定尚没有形成统一的结论,只有个别学者根据自己的研究提出一些相关观点。李卓航认为养老机构老年人生活质量的内涵应包含物质生活、精神文化生活、身心健康、生活环境等方面;牟焕玉等在对养老机构老年人生活质量的质性研究中,将养老机构老年人对生活质量的理解概括为身体健康、饮食满意、安全感、环境舒适、自主性、人际交往、娱乐活动和情绪健康八个方面[7]5-7。养老机构老年人生活质量的内涵界定对量表的开发起指导性的作用,但是目前学术界对于养老机构老年人生活质量的内涵和外延未能完全达成共识,评价指标体系的构建缺乏权威理论支撑。

(二)关于养老机构老年人生活质量评价指标体系构建的论争

从20世纪70年代至今,老年人生活质量评价指标体系构建经历了从客观指标到主观指标再到主客观指标相结合的发展过程,但目前仍没有一套符合中国国情的、较权威的养老机构老年人生活质量评价指标体系。梳理相关文献发现,一些学者在研究养老机构老年人生活质量问题时各自提出了关于指标体系建立的构想,但存在以下两点论争:一是不同的研究视角如社会学、人口学、医学、心理学等所强调的指标体系侧重点不一样;二是对于养老机构老年人生活质量的评价对象选择尚有争议,由于养老机构中的部分老人存在认知功能障碍,对其生活质量评价多采用他评的方式,即选择熟知老人情况的工作人员、家庭成员来评价其生活质量水平[8]。但这种代理评价方式所反映的生活质量的真实性和准确性有待考究,多数研究发现养老机构老年人生活质量的自评得分明显高于他评,自评与他评得分为低度相关[9]。也有一些研究发现,老年人的生活质量自评与他评结果呈中高度相关[10]。

四、构建养老机构老年人生活质量评价指标体系的基本原则

(一)系统性原则

生活质量是一个综合性的概念,它包括物质、精神、文化、生态等各个方面,这些方面相互联系,构成一个有机整体。养老机构老年人生活质量同样如此,在构建养老机构老年人生活质量评价指标体系时需要进行系统性分析,指标的选取要基本覆盖养老机构老年人生活的所有内容,指标体系应具有高度的系统性和概括性。

(二)独立性原则

指标体系整体要具有高度的系统性和统一性,同时其下属各个指标之间要具有高度的独立性,选取的指标要有较高的区分度,避免指标之间相互重叠。

(三)现实性原则

指标的现实性是指指标的设计必须符合当前的实际情况。养老机构老年人是一个特殊的群体,在生活环境、人际关系、躯体功能、心理健康等方面存在其特殊性和差异性,因此对其生活质量评价指标的选取必须符合当前养老机构老年人的特点,具有较强的时效性和目的性。

(四)可操作性原则

评价指标体系的设置要尽量简洁化,并注重定量和定性相结合。合理正确地选择有代表性、可比性、可操作性的指标是构建良好评价指标体系的关键。

五、心理学视角下养老机构老年人生活质量评价指标体系构建的设想

(一)养老机构老年人生活质量影响因素理论模型的构建

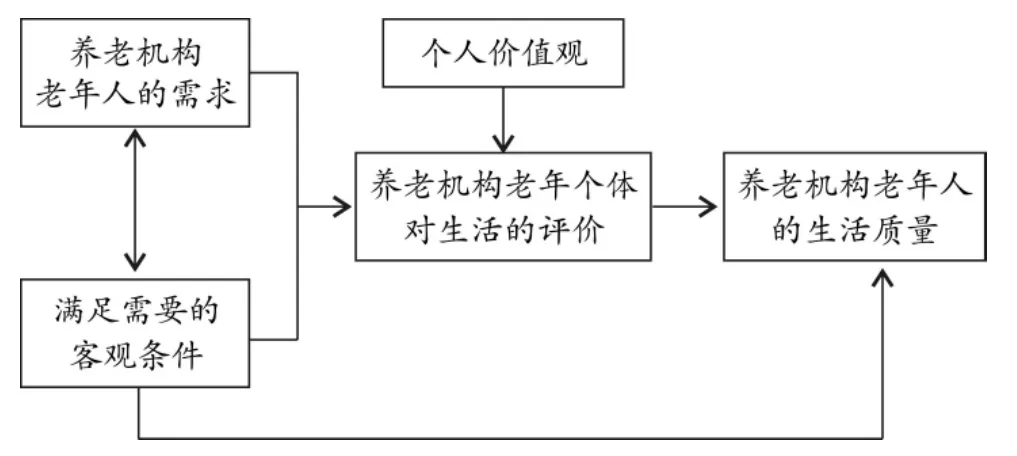

对养老机构老年人生活质量进行科学有效的评价,首先要考量养老机构老年人的生活水平受到哪些因素的影响。心理学认为,人的一生是一个不断满足自身需要的过程。对于养老机构老年人来说,其生活质量高低的本质在于个体需要的满足程度。根据马斯洛需要层次理论,人的需要是分层的、多样的,在一种需要层次达到满足以后,个体会追求更高一级需要的满足。因此,养老机构老年人个体对于生活的需求与满足需求的客观条件是相互影响的,不同需要的老年人对于自身和外界资源的诉求不同。而养老机构老年人的需求是否达到满足,直接影响到老年人个体对于生活质量的主观评价。因此,对养老机构老年人生活质量评价时,必须将主观评价与客观评价统一起来。对养老机构老年人来说,一方面,客观生活条件会影响个体对于生活质量的主观评价;另一方面,不可否认的是,即使实际生活中处于相同客观条件之中的人,其主观感受也可能不同。所以养老机构老年人生活质量评价还会受到一些中介因素的影响。基于此,笔者尝试构建了一个养老机构老年人生活质量影响因素模型,如图1所示。

图1 养老机构老年人生活质量影响因素模型

(二)养老机构老年人生活质量评价指标体系的构建

从心理学视角出发,依据所构建的养老机构老年人生活质量影响因素模型,笔者将养老机构老年人生活质量评价指标体系构建为以自我评价为主,客观评价为辅,采用问卷调查或量表的形式进行评价。从养老机构老年人生活质量影响因素模型可以看出,生活质量主客观评价影响着养老机构老年人生活质量的最终评价。本研究选取“满足需要的客观条件”“养老机构老年人个体对生活的评价”以及“个人价值观”3个元素作为养老机构老年人生活质量评价指标体系的一级指标,将其具体表述为生活条件、生活满意度以及老年人生活价值观,同时依据价值观赋予客观条件与主观感受不同的权重。在一级指标下面又划分了更为详细的二级指标。

1.生活条件

养老机构老年人生活条件属于客观指标体系,涵盖了生理、心理、社会关系、生活环境等方面,用于评估老年人的生活水平。包括以下6个二级指标:

(1)经济状况。经济收入包括家庭给予、个人收入、国家补助、社会援助等方面。经济状况是反映老年人生活水平和生活质量的主要指标。老年人的经济问题是老年人生活质量的核心问题,可以说,老年人的医疗保障、照料护理、文化娱乐等一系列问题都与经济因素分不开[11]64-73。冯晓黎等对长春市813名不同群体老年人的调查和测量结果显示,有工资收入者其生活满意度高于无工资收入者,老年人的生活满意度随着经济收入的增加而提高[12]。与此同时,入住养老机构的老年群体也要定期支付养老服务费用,其经济因素更是起着举足轻重的作用。因此,了解养老机构老年人的经济状况,是评价其生活质量的前提条件。

(2)生活环境。包括两个方面:一是养老机构的硬件设施,如养老机构内部环境、活动场地及房间设施等。养老机构的生活区域和活动场地,其面积的大小、设施的完善程度、房间的整洁水平等都与入住老年人的生活质量息息相关。然而,目前仅有少部分设备完善、服务良好的养老机构可以满足入住老年人多方面的需求,大多数养老机构只能满足老年人的基本生活需要,这严重影响了老年人的生活质量。二是养老机构的周边环境。养老机构的地理位置、空气质量、交通情况等也会对老年人的生活质量产生影响。

(3)躯体健康。国内外较多研究表明,影响老年人生活质量的首要因素是身体健康状况[13]。入住养老机构的老年人年龄均较大,生理功能有不同程度的下降,并且大部分老年人都患有慢性疾病,这些因素影响着老年人对生活质量的评价[7]7。李慧等在对沈阳市154名养老院老年人生活质量现状调查中发现,多数老年人身体偶尔或经常有病痛感,患有慢性病的老年人有109人,占总人数的70.8%,其中患有两种以上慢性病的老年人有38人,占总人数的24.7%[14]。徐波等在对南京市养老机构665名老年人生活质量的影响因素调查研究中也指出,患慢性病老年人的生理领域得分明显低于未患慢性病老年人[15]。因此,养老机构老年人的躯体健康状况是评价其生活质量的重要指标。

(4)心理健康,或称精神状态。老年人的心理健康是指老年人心理活动和心理状态的健康。已有许多研究表明,心理健康与躯体健康是相互作用的,人际关系和社会交往也会影响到心理健康水平。老年人的心理健康状况体现在认知功能、性格、情绪、适应力、人际关系等方面[11]87-90。

(5)家庭与社会支持,包括老年人与其配偶、子女、朋友之间的人际交往情况,也包括老年人与机构服务人员之间的交往情况。根据马斯洛需要层次理论,老年人群有社会交往的需要。特别是入住养老机构的老年人,多数是由于子女忙于工作或其他原因将其送入养老机构,他们与子女缺乏情感上的互动和交流,也影响了他们的生活质量。良好的家庭关系和社会支持有助于提高老年人主观幸福感,进而提升其生活质量。

(6)闲暇生活,包括老年人的精神文化生活和娱乐休闲活动等。在物质需求达到满足之后,老年人群会逐渐转向追求精神文化生活。就养老机构老年人而言,平时的空闲时间较多,闲暇生活里是否有丰富的娱乐活动、有意义的休闲活动等都会影响他们的生活质量。

2.生活满意度

生活满意度是个体基于自身设定的标准对其生活质量做出的全面评价,属于主观幸福感的认知范畴[16]。养老机构老年人生活满意度属于主观指标体系,是其基于主观感受对自身生活质量的评价,它从宏观上反映了养老机构老年人的不同需求的满足程度,是老年人生活质量的综合体现,也是对养老机构老年人生活质量进行科学评价不可缺少的一项指标。

3.老年人生活价值观

生活价值观是社会价值观念体系的一个重要组成部分,是人们在生存、发展过程中选择和判断什么样的生活最有意义,什么样的生活态度最积极,什么样的生活方式最令人满意等基本而重要问题的观念系统。简言之,生活价值观是指人们对社会生活及其意义的总评价和看法。老年人的生活价值观也影响着其对生活质量的评价。人的社会性决定了特定环境中的人具有不同的价值观,当人们在面对同样的生活事件时会有不同的看法和态度。老年人之间虽有很多相似之处,但由于个人的经历、受教育的程度、个性、家庭和社会支持等各方面情况的不同,对于相同的生活条件会有不同的评价结果。因此,老年人生活价值观是一个十分重要的评价指标。根据不同的价值观对客观条件和主观感受赋予不同的权重,可以使评价结果更加科学可靠。