黄土高原和陇南山地泥石流防治研究现状分析

韩兵兵,彭启园,侯云龙,万宝峰

(1.甘肃工程地质研究院,兰州 730030;2.兰州大学 土木工程与力学学院,兰州 730000)

泥石流是地质灾害中危害严重、分布广泛的山地灾害之一,具有突发性、隐蔽性、复杂性和短暂性的特点。近年来,随着极端气候的影响和各类工程建设进程的加快,泥石流灾害的发生频率增高,危害加大。20 世纪80 年代以来,我国一些山区泥石流灾情严重,在1981 年仅四川、陕西和辽宁等省的40余县, 共发生泥石流灾害达3 000余处,造成直接经济损失5 亿元以上,死亡千余人。1981—1989 年四川省泥石流、滑坡灾害造成的直接经济损失达27.5亿元,死亡2 600人。20世纪80 年代以来,国外泥石流灾害也很严重。如1985 年哥伦比亚境内的火山泥石流,淤埋了阿梅罗镇,亡24 740 人,伤5 485 人,毁房6 580 间,受灾17万人,成为全世界最严重的泥石流灾难[1]。

我国泥石流防治研究始于20世纪50年代,起步较晚。经过70 年的发展,我国泥石流研究具有较高的水平[2],已经针对不同危害对象的特点建立了相应的适合欠发达地区特点的泥石流综合防治模式和配套技术。但泥石流研究历史较短,对其物理性质和基本规律的认识还有待进一步深入,这就使得泥石流防治还处于半经验阶段,不能满足国家减灾的需求。

本文通过分析近70年来泥石流防治研究成果,总结了泥石流防治体系、泥石流防治工程等理论与实践技术的发展,为西北黄土高原区、陇南山地泥石流灾害防治提供借鉴和指导。

1 国内外泥石流治理体系

1.1 国内泥石流治理体系发展

我国泥石流防治工作始于20世纪50年代,泥石流防治理论与实践应用都取得了重大突破。高冰等[3]通过人工降雨诱发泥石流的室内模型试验,提出了在雨水作用下,砂土中砂颗粒的运动是导致堆积土体内部力学变化的主要因素。陈中学等[4]通过室内模型试验,初步探讨了黏土颗粒含量对泥石流启动的影响。刘希林等[5]首次提出判定泥石流危险度的定量方法,通过关联度分析确定各影响危险度的因子在危险度判定中的权重,给定因子得分求出泥石流危险度。

泥石流防治研究初期,我国泥石流基本机理研究和防治技术一直没有取得突破性的进展。如在综合治理的防治技术选择和搭配中由于目的性不强,随意性较大,致使工程结构设计针对性不强,盲目性较大。不同流域的泥石流拦挡工程溃决时有发生,对于防治工程的合理性、适宜性和治理效果的跟踪调查研究还不够。

在对不同流域内不同类型泥石流灾害治理过程中,逐步形成了符合不同地质条件的泥石流防治模式。到20世纪80年代,泥石流灾害治理由单一的岩土工程措施发展为多元化的防治体系。

陈光曦等[6]提出的六类防治措施,极大地体现了铁路部门治理泥石流灾害的原则:以道路通畅为目标。铁路部门针对泥石流灾害采用以岩土工程措施为主,生物工程措施为辅的治理模式。其中岩土工程措施又采用以拦挡工程为主,排导工程为辅的泥石流灾害局部治理措施,治理受泥石流灾害直接威胁的区域,从而尽可能转移和避免泥石流灾害的直接危害,使泥石流不会危及铁路本身的安全,在治理后的一段时间,不将治理扩展到流域远离公路的其他区域,以便进行全面的综合防治,但道路两侧泥石流上下游区域受灾仍然严重。

中国科学院兰州冰川冻土研究所提出甘肃泥石流防治模型[7]。以治理措施和预防措施相结合为代表,但其主要强调治理措施,包括岩土工程措施和生物工程措施两类,其中又以拦挡工程、排导工程为主。该模型考虑了西北地区泥石流治理措施选择的特点,特别是岩土工程措施的选择和组合。治理模式的原则是以排水为导向的岩土工程措施来控制泥石流的流动。预防措施中的生物工程措施设计很少。

综合工程措施[8]是包括生物工程措施和社会行政措施的综合流域管理模式。该模式以岩土工程治理措施为基础,以生物工程措施为泥石流灾害治理的根本,解决长远性问题。泥石流主沟以拦挡工程为主,支沟采用生物工程加以控制。社会行政法令措施用于确保岩土工程措施与生物工程措施的实施,间接控制泥石流灾害,成为一种泥石流灾害治理的软措施。

唐邦兴等[9]提出泥石流的防治是一个系统的新概念,泥石流灾害的防治包括两部分:预防系统和治理系统。治理系统又可以分为生物工程措施、岩土工程措施和社会预防三个子系统,探讨子系统各项治理措施之间的相互关系,但该防治体系并未表示出各子系统之间的定量、半定量关系。该防治体系更侧重于泥石流灾害的预防,重点突出了生物工程措施与社会预防两个子系统,但防治体系并未表示出各子系统之间的定量、半定量关系。

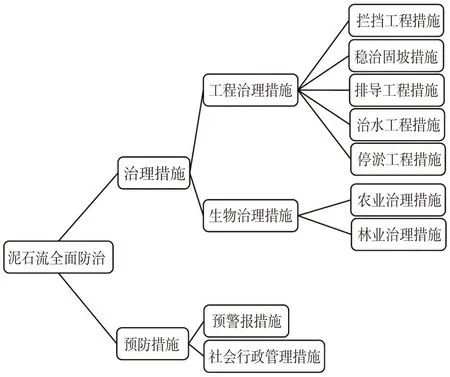

唐晓春[10]总结了前人对我国数十个泥石流治理工程的模式要素分析,统计其子系统之间的相互关系,设计出了一种系统的全面防治模式。模式可由使用者权衡治理措施的选择,挑选适合流域地质条件的工程治理模式。模式的指导思想在于全面的预防措施和治理措施。图1为唐晓春等提出的全面防治模式。

图1 全面防治模式[10]Fig.1 Comprehensive prevention mode (by Tang Xiaochun)

姬怡微等[11]人将316国道作为重点地段进行专题研究,分析316国道沿线地质灾害的类型、发育特征、成因,并提出了以监测预警和卸荷减载、铺设柔性防护网、设置抗滑桩等为主的防治对策,为公路沿线地质灾害的防治提供技术支撑。

刘波等[12]人针对金沙江乌东德水电站坝区最大的泥石流沟——白滩泥石流沟,确立了“稳坡、拦挡、固床、停淤、排导”的立体综合防治体系,具有良好的防治效果,对今后水电工程建设中的泥石流治理具有借鉴意义。

袁颖等[13]人以椿芽树沟泥石流为例,在分析泥石流形成条件的基础上,提出了“拦挡排”相结合的综合防治思路,并给出了“谷坊坝+梳齿坝+单边防护堤+V型排导槽”的具体防治工程,为同类工程提供了借鉴。

1.2 国外泥石流治理体系发展

国外的泥石流防治体系建立于19 世纪下半叶[14]。18 世纪末或19 世纪初期泥石流灾害日趋严重[15]。至19 世纪中叶,法国、奥地利等国开始建造泥石流治理工程,颁布法令和设立管理部门,并提出了生物工程与水利工程相结合的综合治理模式。

随着对泥石流研究的深化,国外泥石流的基本机理研究与防治体系得到了长足的发展[16-17]。Cascini 等[18]提出了三种不同的建模方法,证明了可用模型的潜力和局限性以及使用更先进的数值模型来解决由变形机制导致滑坡转变成为水流的可能性等相关观点。

20 世纪40 年代以来,苏联修建了大量的泥石流治理工程,20 世纪六七十年代以来,各国专家在理解粘性泥石流特殊性的基础上,采用了较为合理的工程结构,取得了良好的治理效果。

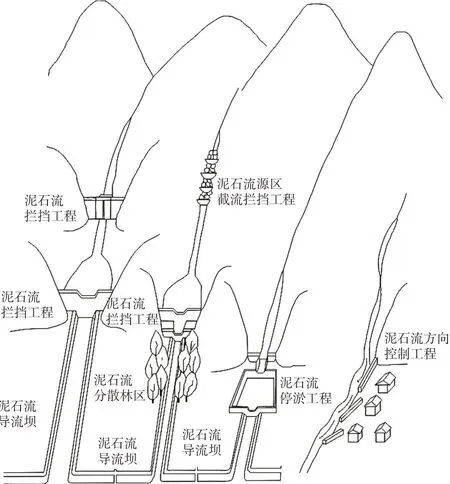

Yazawa[20]提出了针对泥石流发生、流动和沉积区域的防治模式。位于泥石流源区的谷坊结构设计用于阻止泥石流的发生。低落差结构减少和阻止了侵蚀,谷坊结构的配置优化,减少泥石流发生时的峰值流量以及泥石流总流量。泥石流开始之前,泥石流倾向洪流的洪流床基本上是稳定的。因此,在泥石流发生之前,很难判断这些谷坊控制结构是否有效。图2 是Yazawa 提出的日本泥石流防治模式。

图2 日本泥石流防治[20]Fig.2 Debris flow prevention and control in Japan

2 泥石流治理工程

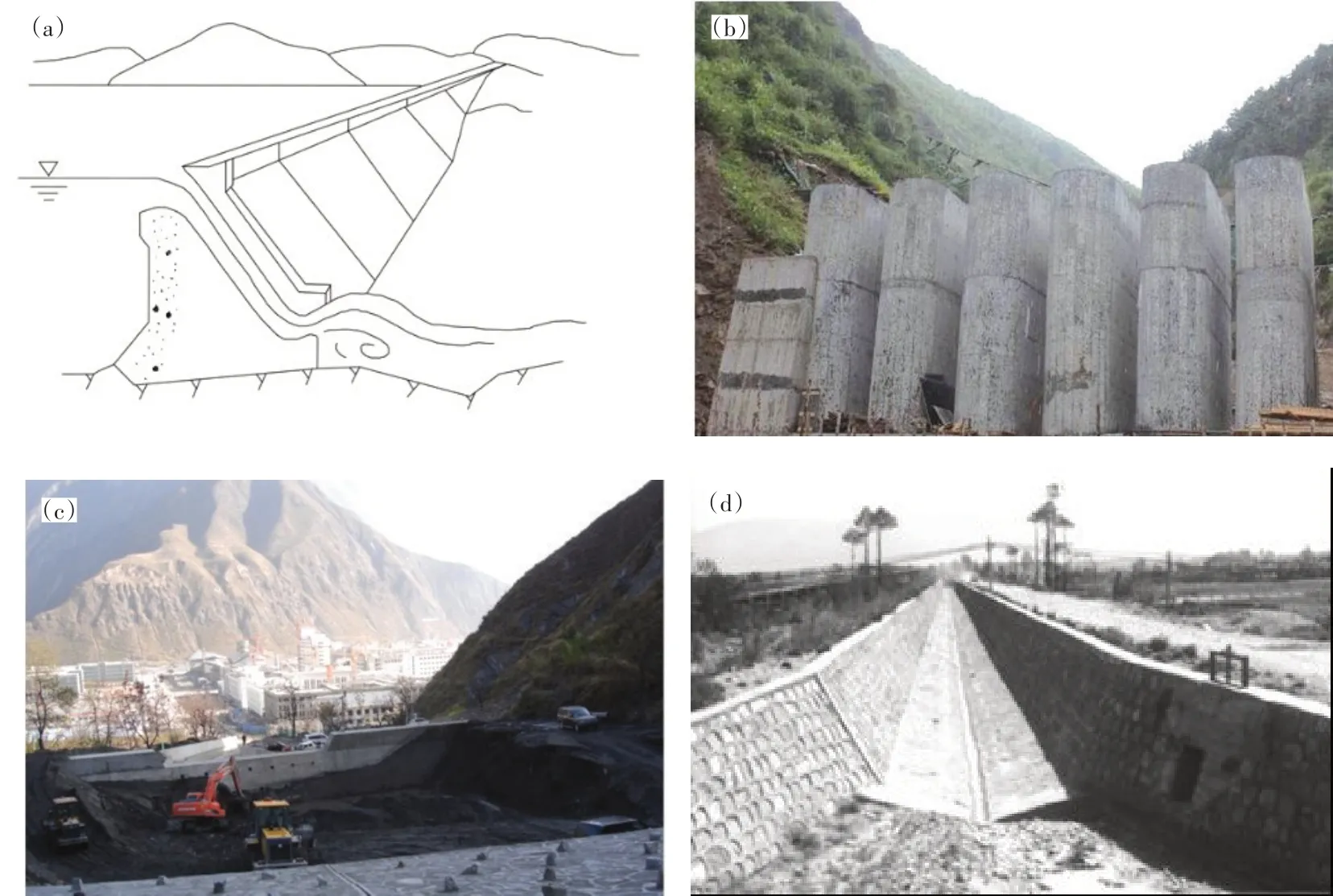

泥石流灾害防治工程是一项综合性工程、系统工程。其涉及的因素较多,防治方法众多,但归结起来为岩土工程措施与生物工程措施两大类。岩土工程措施可以总结为截、拦、蓄、排四类。生物工程措施可以总结为林业治理、农业治理两类。一片区域内的泥石流灾害防治工程,往往都是两者相结合的综合防治体系,每一类治理工程都有其独特作用,都是重要的。图3 表示了截、拦、蓄、排四类岩土工程措施的代表性示意图。

图3 (a)调洪水库;(b)梳齿坝;(c)停淤场;(d)排导槽Fig.3 (a) Flood regulation reservoir; (b) Comb dam; (c) Siltation stopping site; (d) Drainage groove

2.1 岩土工程措施

2.1.1 截

截留工程,控制物源是治理泥石流灾害的一项重要手段。水土大量流失导致流域上游物源丰富,流域内更容易发生泥石流灾害。常见的截留工程有调洪水库、截水沟、引水渠、谷坊、护坡等,均起到了控制物源的效果。

曾庆利等[21]对比了蒋家沟泥石流的2个主要支沟在沟床纵坡降、沟谷两侧斜坡稳定性及泥石流侵蚀速率3个方面的差异,证明谷坊工程能够有效抬高泥石流侵蚀基准面,降低泥石流沟谷回淤段沟床纵坡及由此带来的泥石流流速的降低和能量消散,固定沟床、稳定岸坡、促进植被生长,最终达到防治的目的。谢涛等[22]提出了一种鱼脊型泥石流水石分离结构,确定了该结构的适用范围。在不同泥石流密度条件下,结构均能保持良好的分离粗颗粒能力。

陈宁生等[23]提出了一种新型坡面泥石流防治系统。通过环绕坡体布置综合性实施水土分离技术,有效防治坡面泥石流发生。系统结构简单,取材方便,防治效果好。

杨东旭等[24]人提出了强震区狭陡型泥石流的概念并给出定义,介绍了坝基微型钢管桩复合地基技术、箱体衬砌式护底消能排导槽结构技术和坝肩入流式导流槽布置方法等几项极具适应性和有效性的防治新技术,为强震扰动区泥石流治理研究和工程设计提供了一类新的思路和借鉴。

张猛等[25]人以跌落式和滑落式两种典型泥石流形态为主要研究对象,完善、拓展了人工阶梯—深潭功能,并将阶梯—深潭系统消能功能和显著生态景观效应作为常用工程措施的重要补充加以利用,在广大的河流沟谷具有比较好的应用前景,为河流沟谷地区泥石流灾害治理在理论与实践上取得长足发展。

2.1.2 拦

修建拦挡工程是泥石流灾害治理的基本方法之一。通过拦挡工程的拦阻系统、改水系统等一系列系统的联合应用,准确控制泥石流对周边环境的侵害,帮助山体、边坡周围地域有效治理泥石流灾害[26]。从机理上讲,泥石流拦挡工程是一项拦蓄固体物质和抑制沟床泥石流启动的结构,将泥石流固体物质阻拦在沟道内是拦挡工程的基本功能。主要的拦挡工程措施包括:梳齿坝、格栅坝、格宾石笼、拱形坝、重力坝等。

杨年华等[27]提出了定向爆破堆石坝治理水土流失的初步探索,为爆破技术应用开辟了新领域。

钢制格栅坝[28]原作为港湾工程,1995 年由美国引入日本并应用在水土保持防治泥石流工程上,此类透水型格栅坝在构造上稳定性好、抗剪性强;在流量控制上易于剔除石块。张宇等[29]利用土木建筑中的拱结构形式,结合锚杆技术,引入了无铰拱型拦挡坝的概念。在狭窄河谷中,采用无铰拱形坝既可以改善坝体的工作环境,提高其承载能力,又可以减少材料用量,从而降低造价。

王秀丽等[30]人为解决泥石流拦挡坝在大块石冲击作用下容易破坏的问题,提出一种由前部钢架、中间弹簧、后部混凝土坝体组成的弹簧格构泥石流拦挡坝。与普通坝相比,弹簧格构泥石流拦挡坝具有优越的抗冲击性能。

2.1.3 蓄

泥石流蓄留工程,是指在一定时间内,根据泥石流的运动与堆积原理,通过相应的工程措施将流动的泥石流引入预定的平坦开阔洼地(一般在沟口堆积扇)或邻近流域内的低洼地或人工围堰内,促使泥石流固体物质自然减速停流,从而大大削减下泄流体中的固体物质总量及洪峰流量,减少下游排导工程及沟槽内的淤积量。

赵秀杰等[31]总结了停淤场在泥石流治理工程中的应用,就泥石流的成因及停淤场在泥石流治理工程中的应用策略进行了汇总分析。实践表明:采用停淤工程是治理泥石流的一种有效方法。尤其是对那些固体物质较多、固体物质颗粒较大、单纯的拦挡工程不足以拦截一定频率或者一个期限内的固体物质,又不完全具备基本排导条件(比如沟口为主河,和泥石流出山口高差较小,容易发生堵江堵河,危害上游城镇安全)的泥石流,采取停淤工程进行治理,消除灾害隐患。因此泥石流蓄留工程还担负着拦挡工程和排导工程所不及的功能,是治理泥石流灾害必不可少的手段之一。

2.1.4 排

排导工程,拦挡工程不能完全将上游来的泥石流物质拦阻时,排导工程措施主要起定向或集中排泄泥石流、保护沟床底部免遭下切以及调整泥石流的流向和对泥石流进行消能等作用。目前对排导槽的研究主要集中在理论探讨和工程应用两个方面,但对实际运行效果缺乏系统的调查和研究。周文兵[32]等人总结分析了白龙江中游地区泥石流排导槽的运行现状及存在问题,并提出了拦排结合、拦挡工程的修复和排导槽适应性分析三种工程防治建议,为后续泥石流防治工程提出了排导槽选取等问题的建设性意见。具体的排导工程主要有排导槽、渡槽、丁坝、导流堤[33]等。

排导槽在排导工程中使用最多,最广泛,是一种槽形线性过流构筑物,它将泥石流约束在设定排导槽内,以免泥石流乱流,并将其输送到指定的区域,同时还可以提高泥石流流速,从而提高输沙能力和输沙粒径,进而有效地保护排导槽两侧的各类建筑物和构筑物。

陈晓清等[34]发明了一种组装式泥石流排导槽及其施工方法。与现有技术相比,此发明充分利用长方箱体的快速组装特点,既能缩短施工周期,又能减小对拦砂坝现场周边环境的影响;利用长方箱体可直接装填沟内现存土体,从而解决施工材料大量运输的问题。

钟卫等[35]发明了一种桁架式消能肋槛泥石流排导槽,相比传统排导槽节省造价10%以上,有利于工程长期运行的管理维护;与横向贯穿型肋槛相比,防冲刷效果更好、工程更耐用,且能够适应流域爆发从黏性泥石流到山区洪水大范围变化的排导需求,还可以保持沟道内水生生物的上下联系,有利于沟道生态修复。

2.2 生物工程措施

泥石流灾害防治的生物工程措施是基于加强水土保持原则的一种预防措施,适用于具有灾害隐患的泥石流沟道。选择适当的生物治理措施可以起到控制物源,稳沟固坡的效果。生物工程措施的选择需要因地制宜,不同流域具有不同的地质条件,应选择适宜的乔、灌、草等不同的植被[36]。生物工程措施主要有林业治理措施和农业治理措施,主要作用是拦蓄径流、延缓汇流过程、削减洪峰流量、减缓坡面侵蚀等。

2.2.1 林业治理措施

植树造林能够有效地降低潜在泥石流沟的危险性。它能够减小径流量,延长汇流时间并减少坡面侵蚀,达到稳沟固坡的效果。据蒋家沟全流域现代植被对比分析和观测研究[37],坡面片流泥沙流失量70%来自裸露地,20%来自耕地,仅10%来自草地、灌丛地和林地。植被固定土壤,主要通过其根系和枯枝落叶层起作用,地下草根密集层在20 cm 左右,最大深度不超过2 m;树根密集层在1 m 左右,最大根深不超过10 m;灌丛根系介于二者之间。树根、灌木根和草根形成地下多层网络结构,对表层土的抗蚀、抗拉强度起增强作用,能减少或抑制浅层崩塌、滑坡的形成,从而减缓坡面侵蚀。总之,植被主要通过截留雨滴,减少溅蚀,枯枝落叶层保护地表免受片蚀,减缓地表径流,根系固持土壤和有机质改善土壤理化性质等功能,从而减少形成泥石流的土体物质补给量[38]。

王雅飞等[39]通过日本林业治理技术在我国的应用,总结了地震后治理泥石流灾害地不同部位的有效治理措施,为大面积进行山体林业治理和植被恢复提供了技术参考。治理措施包括土袋阶梯式工程、土袋渠系工程、铁丝笼挡土墙工程、木(竹)栅栏工程、浆砌堡坎工程、石头阶梯式工程、切坡工程、草席覆盖工程等工程措施及配套的植树、种草、播种等防护林植被恢复建设。

2.2.2 农业治理措施

松散固体物质是形成泥石流的必备条件之一。农业工程措施可以很好地对泥石流的突发进行抑制。而泥石流的农业工程措施相比于林业工程措施能够更快地抑制泥石流灾害的发生。

谭哲强等[40]总结的土壤治理措施有:

(1)在斜坡上——修筑梯田和水平台地;采取措施加固土质松散的斜坡;修排水沟以宣泄洪水、改变土壤含水量,防止泥石流的形成。我国作为农业大国,修建梯田是我国传统的水土保持的工程措施之一,梯田可以减少坡面的水土流失,与林业治理措施类似,能够有效地缓解泥石流的发生。

(2)在冲积锥上——修建谷坊或冲积物收集池,也可以修建定向的具有导流作用的拦河坝,以保证泥石流内的固体物质能够沉积下来,或导入附近的经过截弯取直的沟中排出,最大程度地保护地物。

(3)在河床上——主要是修建谷坊等减小河床比降的水工建筑物;修建阻挡滞洪冲积物的建筑物;截直、疏通河床,以及采取措施提高河床的抗冲能力等。

上述农业改良措施,虽然不能保证完全消除和防止泥石流,但可以减缓泥石流的形成,降低泥石流带来的危害。

3 结论

(1)我国岩土工程措施发展迅速,对于各种工程措施的性能、性价比方面做出了许多优化。但近年来黄土高原地区泥石流灾害治理模式仍沿用旧时的防治体系,在截、拦、蓄、排四种工程措施上加以排列组合,形成以岩土工程措施为主,生物工程措施为辅的治理模式。拦挡坝是固沟稳坡的有效措施。它最突出的功能就是能稳定滑坡、崩塌等堆积体,使其不再参与泥石流活动,但拦挡坝对原有沟床形态改变很大,会引起坝下游沟床的强烈调整,形成强烈的坝下冲刷和沟床侵蚀作用。

(2)我国对生物工程措施发展的日益重视,对比大量泥石流治理工程,生物工程对预防泥石流的发生和改善生态环境具有十分重要的作用。但对已经发生的泥石流沟谷,采取单一的生物措施很难达到预期的治理目的。

(3)中国黄土高原地区植被稀疏,土壤侵蚀严重,泥石流的发生与土壤侵蚀直接相关。应将黄土高原地区泥石流治理的重点放在加强生物措施和预防措施的根本原因上。

(4)陇南山地地区多沟谷,山坡坡度大于30°,山坡崩塌、滑坡十分发育的泥石流沟,沟内修建梯田、植树造林的面积有限,其对降水汇流的影响也不明显。因此,对于以重力侵蚀为主的泥石流沟,应以岩土工程措施为主。