多视角下乌克兰危机的地缘政治解读

赵友

【摘 要】2013年底爆发的乌克兰危机搅动了当时世界的国际关系,并且快速的从一场乌克兰国内的政治危机发展成为了涉及整个欧亚大陆的国际政治冲突。乌克兰危机是由国内内因和国外诱因两种因素共同作用的结果。乌克兰内部民族、经济和政治情况比较复杂,尤其是在经济层面,受俄罗斯的影响较大,经济上依附于俄罗斯并且与其具有严重的不对称性的经济相互依赖情况,各种情况叠加导致其内部分化以及外交政策的“摇摆不定”。乌克兰独特的地理位置使其成为欧盟以及北约东扩的堡垒,同时也是俄罗斯对抗欧美势力的最后防线以及最后的战略缓冲区。对于欧美国家而言,基于“欧亚平衡”战略布局、麦金德的“陆权理论”、以及维护其自身安全发展的必然选择,乌克兰是挤压俄罗斯的地缘战略选择空间、制约俄罗斯崛起与复兴的关键所在。与此同时乌克兰对于俄罗斯全球布局和地缘政治安全也有着重要的意义,俄罗斯需要乌克兰充当其谋求自身发展和维护自身国防安全的“缓冲区”。分析乌克兰危机应从多个视角综合考虑,从而揭示乌克兰危机的实质。

【关键词】乌克兰危机;相互依赖;地缘政治;俄罗斯;欧亚平衡;陆权论

2013年11月时任乌克兰总统亚努科维奇决定终止与欧盟签署联系国协定,此举意味着乌克兰在国家战略层面严重削弱了一直以来与欧洲国家不断上升的战略合作伙伴关系,并在疏远西方国家的同时,制定了一系列加强同俄罗斯的经济合作政策,此事件成为了乌克兰危机爆发的导火索。面对亚努科维奇政府的一系列“离欧亲俄”的政策,乌克兰的亲欧势力随即在首都基辅展开了大规模游行示威活动,并要求亚努科维奇下台提前举行选举。从2014年初开始乌克兰国内局势急剧恶化,暴力活动迅速升温,接连出现了亚努科维奇被议会罢免、在俄罗斯的军事干预下克里米亚地区以“公投”形式加入俄罗斯联邦、以及乌克兰东部的卢甘斯克、哈尔科夫等行政区相继宣布独立的紧急情况。乌克兰不断恶化的局势不仅仅造成了国内各个利益集团剑拔弩张的局面,也使得欧美和俄罗斯之间出现了新一轮的“冷战”态势,甚至对传统的威斯特伐利亚体系构成了巨大挑战。

一、乌克兰危机爆发的内因分析

(一)乌克兰国内复杂的民族构成所形成的“政治版图”

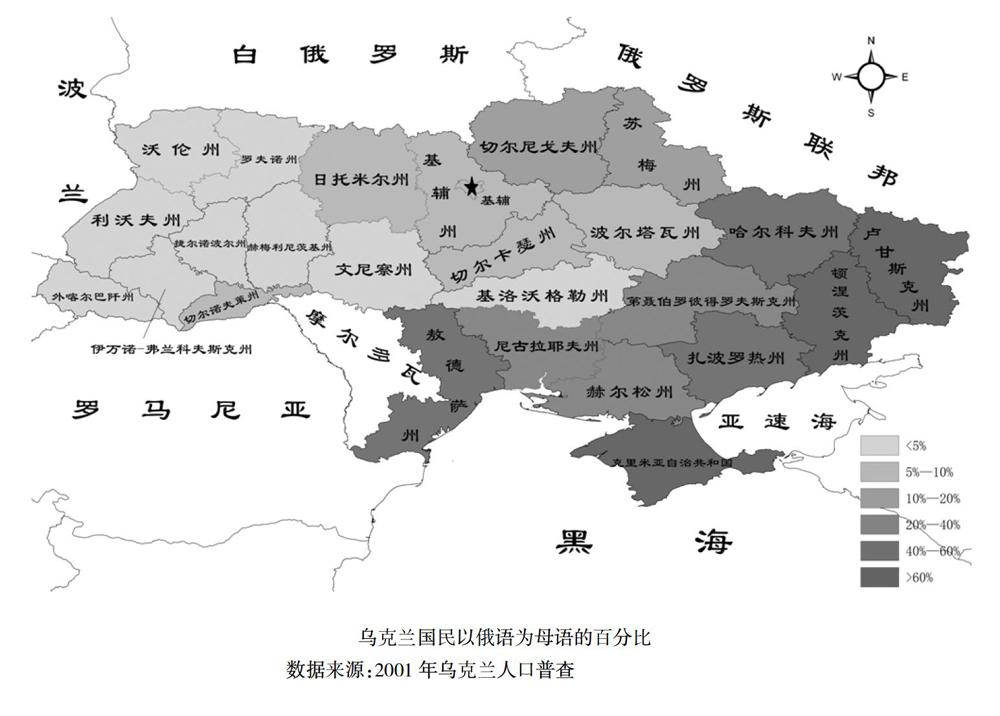

乌克兰国内民族构成复杂且分布不均,2013年1月统计数据显示乌克兰境内共有人口4555万,其中乌克兰族占比最高,大约占到人口总数的77%左右。其次是俄罗斯族,占到了人口总数的20%左右。其余的少数民族占人口总数的3%左右。乌克兰两大主体民族乌克兰族与俄罗斯族具有共同的发源地,公元6世纪到公元9世纪在第聂伯河流域形成了一个强大的联盟部落国家罗斯国,罗斯国的各个部落由东斯拉夫人构成,从公元11世纪中期至12世纪中期,古罗斯国陷入内战逐渐分裂,分裂后的罗斯国在各个部落的基础上逐渐发展形成乌克拉族、俄罗斯族和白俄罗斯族等,约从14世纪到16世纪乌克兰民族逐渐形成了自己的语言以及民族特点,约17世纪到19世纪形成了现代的乌克兰族。自17世纪沙俄与乌克兰签订《佩列亚斯拉夫合约》至18世纪,沙俄相继控制了乌克兰东部以及黑海北部大片区域。1922年,乌克兰作为苏联的创始人之一加入苏联,成为苏联加盟共和国。但是不论是在沙俄时期还是苏联时期,大俄罗斯主义一直深刻影响着乌克兰族的政治、经济以及生活方式,乌克兰民族也一直处在被“思想殖民”的境遇中,甚至在苏联时期乌克兰境内90%的学校采用俄语授课。由于历史等多方面原因乌克兰境内的乌克兰族对俄罗斯族逐渐产生了敌对的情绪,长此以往也造成了两大主体民族之间难以调和的矛盾。

乌克兰境内共有27个行政区,乌克兰的两大主体民族不均匀的分布在这27个地方行政区内。作为乌克兰母亲的第聂伯河在历史上造就了乌克兰璀璨的文化,然而在民族分布上它却也起到了“分割线”的作用。俄罗斯族主要分布于第聂伯河以东、乌克兰南部和克里米亚自治共和国。乌克兰族则主要分布在第聂波尔以西的区域内。两大民族分布的不均使得这27个行政区呈现出截然不同的政治立场,就政治倾向而言大致上分为东西两大“阵营”。

第一部分为以东部地区和南部地区组成的亲俄“阵营”。乌克兰东部地区包括顿涅茨克州、卢甘斯克州、扎波罗热州、哈尔科夫州以及第聂伯罗彼得罗夫斯克州,上述地区俄罗斯族分布较为集中,早期为沙俄统治并且工业城市化比较高和俄罗斯的政治文化联系较为紧密。比如卢甘斯克州、顿涅兹克州和哈尔科夫州俄罗斯裔占比分别为39%、38.2%和25.6%。与此同时乌克兰东部的乌克兰裔过半母语也为俄语,就政治倾向而言东部地区明显偏向俄罗斯 [1]。乌克兰南部则包括克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔直辖市、敖德萨州、尼古拉耶夫州和赫尔松州。该区域俄罗斯裔分布广泛且集中于大城市,对俄罗斯有强烈的民族认同感。尤其是克里米亚自治共和国,一直以来都和俄罗斯有着紧密的联系,同时也是俄罗斯黑海舰队的驻扎地。从1783年俄国占领克里米亚一直到1917年沙俄解体,克里米亚一直是俄国的领土。苏联时期克里米亚也加入到了苏维埃共和国,1954年赫鲁晓夫将其划给乌克兰,此举动的合法性也一直饱受争议[2]。也是乌克兰唯一的俄罗斯族人口数量占绝对优势的行政区域,1989年苏联解体前克里米亚地区俄罗斯族占到了总人口数的65.6%[3]。

第二部分为以西部地区为代表的亲欧“阵营”。乌克兰的西部地区包括切尔诺夫策州、利沃夫州、罗夫诺州、捷尔诺波尔州、伊万诺-弗兰科夫斯克州、外喀尔巴阡州和沃伦州共七个州。西部地区主要聚集的是乌克兰裔,俄罗斯裔的人口数量在西部占比非常低。西部地区保留了传统的历史和文化有较强的“乌克兰人”的民族认同感,由于近年来俄罗斯政府对于乌克兰的干涉以及亚努科维奇政权的“亲俄”政策因此此处的“反莫斯科”逐渐盛行。

除了上述东部和西部两大“阵营”外,剩余10个行政区属于中部地区。中部地区较东部和西部没有特别鲜明的政治立场,自乌克兰独立以来一直奉行“中立”的政治路线,对东部和西部地区的诉求都有所回应。中部地区虽然没有特别的政治傾向,但是其对于乌克兰的大选有着不可忽视的作用,在2010的总统大选中,总统候选人季莫申科在中西部17个行政区赢得了胜利,然而其总体得票率却低于亚努科维奇,主要原因是在中部的得票率下降严重,从而导致了大选的失利[4]。季莫申科中部选区失利的的原因主要为中部地区选民担心乌克兰政府的持续亲欧政策会引来俄罗斯更新一轮的能源制裁从而导致经济持续恶化,影响到乌克兰普通大众的正常经济生活。

(二)乌克兰内部的经济因素所形成的“经济版图”

乌克兰国内共有三大经济区,分别为顿涅茨克-第聂伯河沿岸经济区、西南经济区和南部经济区[5]。其中顿涅斯克-第聂伯河沿岸经济区主要为第聂伯河以东地区即乌克兰东部,该经济区包含顿涅茨克州、卢甘斯克州、哈尔科夫州、苏梅州、波尔塔瓦州、扎波罗热州、基洛沃格勒州和第聂伯罗彼得罗夫斯克州,该地区为乌克兰的重工业区,集中了国内的钢铁、机械、化工和军事工业等,并且铁路网密集、工业基础完善、交通便利、经济发展水平较高,乌克兰的东部在独立前后均与俄罗斯保持着密切的联系,其支柱产业与俄罗斯的相关产业有着高度的互补和相互依赖关系并且有明确的产业分工[6]。不仅仅是经济的密切联系,俄罗斯对于乌克兰的投资也大多集中在东部地区。工业的发达使乌克兰的东部经济发展优于全国其它地区,人均收入和居民生活水平较其它区域有着显著的优势。南部经济区则较小,仅包含敖德萨州、赫尔松州以及尼古拉耶夫州三个州,主要以种植业、海运业和旅游业为主。在苏联时期,乌克兰的东部和南部都属于乌克兰的工业区并且由中央直接管理。由此可见乌克兰的东部地区和南部地区在经济有明显的“亲俄”倾向。

西南经济区主要是第聂伯河以西的地区,与东部地区的经济结构不同,该地区主要从事农业和轻工业产业,农业化水平很高但工业化水平较低。由于与东部高度工业化的经济结构有较大差异,因此西部地区与东部地区在经济没有相互依赖和互补的关系,两地区间的经济往来也较少。从对外贸易的角度来看,乌克兰西部地区与俄罗斯也没有太多“瓜葛”,然而与中欧和西欧国家却保持的紧密的“联系”。乌克兰西部地区与西方国家有着紧密的经济合作关系,乌克兰西部的农业区向西方国家出口农产品以及原材料等同时向西方国家进口消费品以及部分工业品[7]。综合起来可以看出乌克兰西部地区有明显的“亲欧”趋势。

(三)乌克兰国内的综合政治因素

自上世纪九十年代乌克兰独立以来,乌克兰国内政坛始终风起云涌,相继爆发了“橙色革命”和“乌克兰危机”两个重大的国内政治危机,内部因素主要是由于不同政治倾向的利益集团的之间的斗争。在由两大主体民族及其不均匀分布所形成的“政治版图”和国内特殊的“经济版图”的共同合力下乌克兰国内大致可分为“亲欧”和“亲俄”两大利益集团。乌克兰的西部地区为“亲欧”集团,季莫申科和尤先科为其代表人物。“亲俄”集团主要为乌克兰的东部和南部地区,政坛代表人物为此次乌克兰危机的“主角”亚努科维奇。两大利益集团的较量在乌克兰国内的总统大选上体现的尤为明显,2004年12月举行的总统大选上尤先科赢得了除了东部和南部外10个行政区外其他17个行政区的绝对胜利,在西部的7个行政区和中部的10个行政区得票率分别为89%和76%,然而在东部地区却遭遇惨败。与此相比亚努科维奇赢得了东部和南部地区的选举,在西部遭遇了惨败[8]。正是由于乌克兰国内两大利益集团的政治诉求截然相反,乌克兰自独立伊始两股势力的长期斗争所形成的巨大张力撕扯着乌克兰的大地,无形之中为此次的乌克兰危机埋下伏笔。

除了国内民族和经济两大主要因素,乌克兰国内权力与资本的复杂关系也是造成乌克兰危机的另一个重要原因。苏联解体后,乌克兰的私有化过程使得大量财富聚集到了少数人手中,形成了几乎可以左右国家经济命脉的重量级人物,这些人逐渐发展成为在商界和政界都可以呼风唤雨的寡头。发迹的寡头逐渐控制了国家的大量资源并且在政坛培植自己的代言人,这些以谋求自身利益为出发点的资本力量对于乌克兰的政坛有着不可忽视的影响,甚至在某些关键节点会影响国家政治走向和关键抉择。以乌克兰危机为例,在独立广场斗争惊醒到最关键的时刻,被奥地利警方逮捕的乌克兰能源巨头德米特里·费尔塔什在此时为了自保临阵倒戈,在政治上抛弃了先前曾支持的时任乌克兰总统亚努科维奇,命令他手中控制的媒体在电视频道播放镇压游行的“血腥”画面,从而使得国内局势开始倒向当时的乌反对派,当然除了德米特里·费尔塔什还有许多寡头富豪顺应了西方的要求,以自保和收獲利益为出发点投靠西方[9]。正如俄罗斯外交与国家政策委员会主席费·卢基扬诺夫所言:“乌克兰自90年初期独立以来的所谓‘精英群体,只会利用国内乱局然后从中捞取利益。” [10]乌克兰国内寡头的肆虐使得原本就剑拔弩张的乌克兰局势更加雪上加霜,这些“投机分子”不仅贪婪的不断掏空国家财富还可能断送国家的前途。

二、俄罗斯在乌克兰危机中的作用

(一)乌克兰对于俄罗斯的意义

布热津斯基在其著作《大棋局》中称:“缺少乌克兰的俄罗斯不足以被视为一个横跨欧亚的帝国。” [11]。不论强国还是弱国,没有任何一个国家容忍在自己国家周围出现敌对的政治联盟并且在靠近边境的位置部署军事基地。俄罗斯为了争夺波罗的海的出海口在历史上与北欧国家进行过长期的斗争,可以说俄罗斯位于圣彼得堡的出海口是俄罗斯用鲜血和财富堆砌起来的,然而随着2014年波罗的海三国相继加入北约,使得俄罗斯失去了在波罗的海对于西方国家的战略优势,甚至有西方智库扬言称如果北约与俄罗斯发生冲突,北约可以两周之内攻下俄罗斯在波罗的海沿岸的军事“飞地”加里宁格勒。俄罗斯在波罗的海的“失意”导致了大批北约军事设施布置在距离俄罗斯边境不足200公里的区域。从俄罗斯的地缘政治全局出发,在失去北面波罗的海的势力范围后,莫斯科当局在黑海问题上绝不会再有丝毫的让步,若乌克兰倒戈西方,乌克兰势必会重新讨论驻扎在塞瓦斯托波尔港的黑海舰队的问题,甚至可能会导致黑海舰队被迫撤出克里米亚。用普京的话说:“北约军舰将会进入俄罗斯具有悠久光荣传统的塞瓦斯托波尔港,俄罗斯将会在实际上被赶出德涅斯特河流域。[12] ”失去在黑海的势力范围对俄罗斯的国防体系有着毁灭性的打击,因为这不仅会使得俄罗斯几乎丧失从黑海穿越土耳其海峡形成对西方国家的海上军事威慑能力,也会使俄罗斯南方和北方均受到军事威胁,整体陷入到西方国家的军事包围圈中。

从地缘经济的角度来说,俄罗斯的许多产业与乌克兰存在着高度的互补关系,很多商品需要到乌克兰的工厂加工才能销售。在前苏联时期,乌克兰素有“兵工厂”之称,目前俄罗斯的武器生产很多依赖于乌克兰的相关企业,尤其是分布在黑海沿岸的乌克兰船舶制造工业对于俄罗斯有着重要的意义。除了重工业以外,乌克兰是俄罗斯重要的农产品进口国,乌克兰可以说是俄罗斯重要的“粮仓”。

从地缘文化上看,俄罗斯与乌克兰都发源于公元九世纪的古罗斯国,从民族角度来看同属东斯拉夫人并且都属于斯拉夫国家,两个国家不仅在历史和民族层面有着紧密的联系,在文化和宗教信仰方面也有着深厚的渊源。布热津斯基说道:“独立的乌克兰的出现,迫使俄罗斯人重新思考他们的民族和政治的性质”[13]。因此从俄罗斯的民族和宗教情感出发,俄罗斯也不会容忍乌克兰倒戈西方,归属到西方基督教文明中去。

(二)俄罗斯对于乌克兰的政策影响

不论从和角度出发俄罗斯都不能失去乌克兰,因此俄罗斯在各个方面不遗余力的拉拢乌克兰,俄罗斯的具体措施主要体现在以下几个方面。

1、挥舞“经济大棒”实现对乌控制

当今世界舞台并非都是对称的相互依赖,在国家与国家的双边关系中,存在着众多不对称依赖的现象。所谓不对称性依赖借用约瑟夫·奈的描述,是指“在相互依赖的关系中,一方比另一方较少依赖对方”。依赖较小的一方较依赖较多的一方而言拥有更多的主动权,从而使得经济的不对称性相互依赖产生权力。通过权力的运作,依赖较少的一方可以使依赖较多的一方做出违背自己本心的事情[14]。俄罗斯对于乌克兰就拥有这种“特殊的权力”。

俄罗斯一直是乌克兰最大的贸易国,根据统计表中数据计算,2001-2009年平均而言乌克兰对俄罗斯的出口占其国内总出口额的21%,对俄罗斯的进口占到其总进口额的34%。在能源领域,乌克兰对于俄罗斯有着高度的依赖性,2001-2009年乌克兰从俄罗斯进口的矿物燃料占到了同类型资源的六成以上。不仅如此俄罗斯资本也已渗入到乌克兰的各个核心领域,根据统计俄罗斯石油公司控制了乌克兰超过60%的冶金业、90%以上的炼油业以及三分之一以上的电力行业。据2002年统计计算,仅冶金行业就占到乌克兰GDP的23%、外汇收入的47%。乌克兰独立后经济不断恶化,債务问题一直困扰着乌克兰政府,据官方统计乌克兰外债常年高达其GDP的65%以上。根据IMF统计,俄罗斯持有的债券超过了乌克兰其余债权国所持债券的50%以上[15]。

综合上述数据,乌克兰对于俄罗斯有着严重的经济依赖,尤其是在能源方面几乎完全受控于俄罗斯,这种不对称的经济依赖关系在双边关系中可以产生权力,从而使得俄罗斯拥有对于乌克兰的控制力。

2004年乌克兰第二任总统库奇马在任期即将到期之际打算将总统权力移交给亚努科维奇,此举也得到了普京的支持,然而随后乌克兰爆发的“橙色革命”使俄罗斯当局大力支持的亚努科维奇在乌大选中失利,“亲欧”的尤先科获得了选举胜利。尤先科就任总统后,随即展开了偏向西方国家的一系列政策举动。乌政府退出了由俄罗斯主导的欧亚经济共同体,并且加入北约、俄罗斯黑海舰队驻扎克里米亚等一系列敏感问题都面临着被重新讨论的风险[16]。面对乌当局的一系列“背叛”举动,莫斯科当局随即利于乌克兰对俄罗斯高度的能源依赖对乌克兰进行了能源惩罚和制裁,制裁措施主要为调控出口的天然气价格。2005年,俄罗斯将出口乌克兰的天然气价格抬高了将近五倍并向乌方提出了尽快偿还天然气欠款的要求。为了自身权益乌克兰当局拒绝了俄罗斯的要求,作为惩罚俄罗斯在2006年1月对乌克兰“断气”2天[17]。虽然经历了多轮谈判和斡旋,但是俄罗斯依旧将天然气的价格抬高了数倍,这也使得乌克兰本就惨淡的经济更加雪上加霜。当然俄罗斯的能源政策除了制裁效果也有拉拢的功能,2013年时任乌克兰总统亚努科维奇由于国内经济恶化,曾向欧洲请求20亿美元的贷款以解决2014年的国家财政问题,由于亚努科维奇的政治立场偏向俄罗斯,欧洲回绝了乌克兰的请求。但在此时俄罗斯向乌克兰提供了150亿美元的援助并且将天然气价格下调了三分之一[18]。俄罗斯频频使用“经济大棒”获得了对乌克兰的控制力,也影响着乌克兰当权者的政治倾向。

2、军事干预乌克兰局势

在此次乌克兰危机中,俄罗斯对乌克兰的军事干预也是一个重要的方面。莫斯科当局在对乌的军事政策主要有两个方面,直接出兵干涉与军事渗透形成高压干预。

自2014年2月初俄罗斯就开始向俄乌边境陈兵数万从而形成对乌克兰的军事威慑,2月28日俄罗斯军队正式开展占领克里米亚的行动同时,俄军在边境举行大规模军事演习,虽时任乌克兰代总统的图尔奇诺夫对俄罗斯发出警告:“俄罗斯黑海舰队的任何军事行动都被视作入侵”。然而一方面由于乌克兰临时新政权立足未稳,轻举妄动甚至可能会造成被颠覆的风险,另一方面俄罗斯强大的军事力量也使乌方“有心无力”,因此面对国家主权被侵犯的情况也自然无能为力。乌克兰只能无奈接受俄罗斯仅用短短一个月时间就将克里米亚收入囊中的苦涩结局。俄军强大的军事力量和指挥得当在其中发挥了重要的作用。

除了直接军事干预,俄军同时利用其军事力量在乌克兰东部发动了一场“混合战争”。一是长期在俄乌长达1500公里的边界陈兵数万,三个月换防一次保证时刻有三万军力随时能投入到战争中。此外在克里米亚驻军三万,与俄乌边境驻军共同形成对乌克兰的军事包围圈,对乌克兰形成巨大的军事高压态势。二是对乌东部的乌克兰分裂势力进行援助。在俄乌边境建立秘密通道为乌分裂势力进行物资援助,并且动员先进的侦查技术对乌东部的军事动态进行实时监控,设立军事指挥机构并由俄军陆军副总司令伦佐夫亲自坐镇指挥[19]。

与俄罗斯在军事领域的绝对优势相比乌克兰的军事力量明显不足,因此在维护国家主权和对抗分裂势力方面几乎完全受制于人。

三、欧美乌克兰危机中的作用

(一)乌克兰对于美国的地缘政治战略意义

随着苏联的解体和冷战的结束,全球的政治家曾经进行过有关美国冷战后的战略讨论,参与讨论的现实主义者的一致结论为冷战后美国应适时地调整战略决策,采取“离岸制衡”的战略方针,在全球范围内充当“离岸平衡手”的角色,让地区性大国承担起制衡霸权国的责任,从而摆脱在冷战时期美国在欧亚大陆承担的主要义务[20]。然而美国冷战后的全球政策却与上述观点大相径庭,美国非但没有撤出在欧亚大陆的势力,反而部署了更多的力量在欧亚大陆。

首先由于欧亚大陆的总体资源以及军事潜力远远超过美国本土,如果被单一强国所控制,势必对美国将会造成军事上的击败[21]。同时,由于海权造成的对于大陆的影响力下降以及科技的进步使海洋国家可供调配动员的时间大大缩短。因此海洋强国必须加强承担对于大陆事物的义务,这也是美国在二战得到的教训[22]。欧亚大陆强国的出现影响的不仅仅是美国的地位和安全,而是在于强国的出现将会迫使美国不得不保护自己不受外国侵犯,从而会导致在美国出现某种军事暴政,美国引以为傲的价值观、认同观以及经济政治文化都将会不得不做出改变。二战后美国更加推崇“全球主义”,其核心在于保持欧亚大陆的均势与美国自身利益紧密结合起来[23]。

俄罗斯作为实力最强的独联体国家,在苏联解体后莫斯科当局非常重视苏联原加盟共和国对于俄罗斯的重要意义,大力推行“近邻政策”。俄罗斯的“近邻”国家包含苏联解体后独立的14個原加盟共和国、蒙古、朝鲜和中国[24]。自上世纪90年代起,俄罗斯就明确宣称要对“近邻”国家实行直接干涉的政策。俄罗斯首任总统叶利钦甚至在联合国大会上直言应将俄罗斯看作为“前苏联地区和平稳定的保障者”[25]。俄罗斯的“近邻政策”可以看作成俄国版的“门罗主义”。普京执政后,对于俄罗斯“近邻”国家的政策更加果断。如对于“背叛”自己的国家,俄罗斯果断采取制裁措施。在经济上通常使用能源制裁,提高天然气价格等,在军事层面采取直接出兵干预和军事高压两种措施,如对乌克兰和格鲁吉亚的直接军事行动和在白俄罗斯等国家的军事扩张等。

俄罗斯的一系列行为都体现了其重塑强大帝国的野心,俄罗斯的崛起与扩张势必会打破欧亚大陆上间的势力均衡,美国对此势必会采取必要的措施挤压俄罗斯的地缘空间。乌克兰自然就成为了美国制衡乌克兰战略要地。

(二)乌克兰对于西欧的意义

苏联解体后俄罗斯曾一度试图融入西方,然而西方国家始终不接受俄罗斯这个庞然大物,甚至一直对俄罗斯施加多方位的打压以及制裁措施,挤压俄罗斯的地缘发展空间。历史上,沙俄一直对外实行扩张和殖民的政策,推行大国沙文主义,因此西欧诸国对于俄罗斯一直以来都心存戒心。以基辛格为代表的现实主义学者也一致认为:“俄罗斯经历没落与徘徊之后迟早会再次崛起威胁中东欧的安全,进而威胁欧洲的工业中心”[26]。

1905年以前英帝国和沙俄曾就争夺争中亚以及近东的奥斯曼帝国的利益展开过长达半个多世纪的对抗。沙俄吸取了克里米亚战争失败的教训,加强了对于增强战时的物资调配能力方面的重视程度,因此在19世纪70年代初期开始修建高加索铁路,至19世纪80年代末期沙俄已修建完成从奥伦堡到塔什干的铁路,这条铁路的修成使俄国对于中亚的战争潜力倍增,从1866年到19世纪末俄国修建了3万英里的铁路[27]。沙俄的铁路建设使得中亚这片广袤地区的潜力开始被挖掘。英国著名的地缘政治学家麦金德将世界看作是由欧亚大陆和非洲大陆组成的世界岛,其中欧亚大陆中心被看作为“心脏地带”,其大致范围为西起东欧,东至中西伯利亚蒙古,南至小亚细亚、伊朗高原和中国西藏,北至北冰洋的广阔区域,此区域除了东欧这个门户外其他海权国家均不易进入,占据心脏地带的国家在历史上也曾屡屡向欧亚大陆边缘扩张[28]。麦金德将东欧的战略地位提高到了前所未有的高度,甚至直言:“谁控制了东欧,谁就控制了世界岛,谁控制了世界岛,谁就控制了世界!”[29]。与此同时麦金德也指出,海权国家势必会被强大的占据“心脏地带”的陆权强国所击败。虽然麦金德的理论有其时代的局限性,甚至有反对者认为在核时代麦金德的理论已经可以抛弃,然而其理论的思想内涵依旧对于现代的国际关系具有深层次的影响。第二次世界大战以及后来的美苏争霸从某种意义上来说,都可以看作是以英美主要代表的海权强国制衡企图独占“心脏地带”的强大霸权国家的斗争。从这个角度看,乌克兰作为进入“心脏地带”的门户,对于制衡有强烈复兴意识的俄罗斯而言具有重要的意义。尤其是对于西欧国家,为保证其自身的安全,一个强大的新时代的“沙俄”肯定不是他们想要看到的。

西欧国家对于俄罗斯的“不待见”也有很多其他因素,如在民族、宗教以及文化习俗上的巨大差异。因此在对待乌克兰的问题上欧洲国家采取了不遗余力的拉拢政策,通过栽培乌克兰国内政治代言人、对乌经济援助以及对俄罗斯进行经济制裁等手段从而将乌克兰纳入到自己的势力范围内。

四、对乌克兰危机的思考

自1991年从苏联独立成为主权国家到2013年底的乌克兰危机,二十多年间乌克兰国内局势跌宕起伏。从全局的角度来看,乌克兰危机不仅仅是一次由于亚努科维奇个人决策造成的偶然性政治危机,而是乌克兰国内外各种矛盾和斗争长期酝酿发酵的结果。

乌克兰危机不能单单从一个角度来看,而是应从全局出发,多方面来思考这场危机。乌克兰国内的“政治版图”和“经济版图”的合力所形成的东部和西部的政治立场对立是造成危机的基础,与此同时俄罗斯和欧美国家在此次危机中也扮演着重要的角色。尤其是俄罗斯,为维护其生存和发展的“最后防线”,不惜诉诸武力。普京甚至在2014年提出了“新俄罗斯”的概念,指出卢甘斯克州、顿涅茨克州、哈尔科夫州、赫尔松州、尼古拉耶夫州和敖德萨州在沙俄时代没有并入乌克兰,上述这些州都是苏联初期转交给乌克兰的,但是其根子毫无疑问是和俄罗斯紧密相连的[30]。由此可见俄罗斯对于乌克兰的重视以及莫斯科捍卫其在乌克兰势力范围的决心。欧美出于打压俄罗斯地缘发展空间的立场出发,没有直接使用暴力手段和俄罗斯进行直接的军事对抗,而是采取相对“温和”和对乌援助和经济制裁俄罗斯等措施。但是相比于美国制裁俄罗斯强硬措施,欧洲却对于在将强对俄罗斯制裁的方面显得有些迟疑,其原因也是多方面的,首先俄罗斯作为欧洲复兴的一个重要增长点,对俄罗斯制裁会减少欧盟对于俄罗斯的出口,并且西欧国家同样对于俄罗斯有巨大的能源依赖,如果持续对俄罗斯制裁欧盟自身也会出现巨大的影响。因此西方国家与俄罗斯没有完全断绝经济往来,在某些局部地区如北极地区有着较为紧密的经济合作关系,这种局部的合作可以为冲突双方在有限领域提供沟通渠道,为今后重塑新型的信任合作关系创造条件。

综上所述,乌克兰危机爆发的原因错综复杂,在可预见的时间内其乌克兰依旧是各种势力交错的节点所在,乌克兰局势的动荡以及不确定性甚至可能会对传统的威斯特伐利亚体系构成挑战,使西方国家重新回归到了结盟政策。俄罗斯在乌克兰危机后加强了“向东看”的脚步,加强了与非西方国家的经济合作关系并且对于中国的“一带一路”产生了浓厚的兴趣。就乌克兰国内而言,盘根错节的势力依旧会在国内产生各种冲突,随时可能会爆发新一轮的国内危机。

【参考文献】

[1] Paul Kubicek,“Regional Polarization in Ukraine: Public Opinion,Voting and Legislative Behavior,”Europe-Asia Studies,Vol.52,No.2,2000,p.274.

[2] 详见А. Фролов,Крым-1954: как это было / / Международная жизнь,2014,No. 11

[3] “About Number and Composition Population of the Autonomous Republic of Crimea”,All-Ukrainian Population Census,http: / /2001. ukrcensus. gov. ua /eng /results /general /nationality /Crimea /.

[4] Ralph S. Clem and Peter R.Craumer,“Shades of Orange: The Electoral Geography of Ukraines 2004 Presidential Elections,”Eurasian Geography and Economics,Vol. 46,No. 5,2005,pp. 374 - 375.

[5]冯贵友《列国志·乌克兰》,社会科学文献出版社.2010.第15页,

[6] Stephen Shulman,“Asymmetrical International Integration and Ukrainian National Disunity,”Political Geography,Vol. 18,No. 8,1999,pp. 921 - 922.

[7] Stephen Shulman,“Asymmetrical International Integration and Ukrainian National Disunity,”pp. 921 -922.

[8] Ralph S. Clem and Peter R.Craumer,“Shades of Orange: The Electoral Geography of Ukraines 2004 Presidential Elections,”Eurasian Geography and Economics,Vol. 46,No. 5,2005,pp. 374 - 375.

[9]李永全.乌克兰危机折射出的大博弈[J].俄罗斯学刊.2014,(3):0005-0006

[10]费奥多尔·卢基扬诺夫在华东师范大学俄罗斯研究中心的演讲,2014年3月23日。

[11]兹比格纽·布热津斯基,《大棋局:美国的首要地位及其地缘战略》,上海人民出版社,2007年版,第39页

[12] Встреча с руководителями мировых информагентств / /сайт Президент России,24 мая 2014,

http: / /www. kremlin. ru /news /21090.

[13]布热津斯基,《大棋局:美国的首要地位及其地缘战略》,上海人民出版社,2007年版,第73-75页

[14]宋国友 高群博,《经济地理、政治版图——不对称相互依赖的权利效用》[J],国家政治经济学,2012,(9):0131-24

[15]IMF,ukraine: Statistical Apppendix,February 2007.p.70.

[16]梁强,《乌克兰危机一年:回顾、反思与展望》[J],《俄罗斯研究》,2015,(1):32-33

[17] Peter Rutland,“Russia as an Energy Superpower,”New Political Economy,Vol. 13,No. 2,2008, p.208.

[18] http://ria.ru/economy/20140301/997646692.html#ixzz2ugt7LXhH

[19]梁强,《从“近邻政策”到“向东看”:乌克兰危机与普京的战略决策》[J],外交评论,2015(6):114

[20] Christopher Layne,The Peace of Illusions,Ithaca:Cornell University Press,2006,P.19.

[21] Walt W.Rostow,The United States the World Arena,New York:Harper and Row,1960,P.543

[22] Walter Lippmann, U.S. Foreign Policy, Boston:Little,Brown and Company,1943,P.94.

[23]吳征宇,《离岸制衡与选择性干预》[J],世界经济与政治,2009,10-0033-08

[24] 梁强,《从“近邻政策”到“向东看”:乌克兰危机与普京的战略决策》[J],外交评论,2015(6):114

[25] S. Schmemann,“Yeltsin Suggests a Role for Russia to Keep Peace in Ex-Soviet Lands”,The New York

Times,March 1,1993,p. A1.

[26] The EU and Russia's conflicting regime preferences in Ukraine: assessing regime promotion strategies in the scope of the Ukraine crisis

[27]崔建树,《哈尔福德·麦金德的地缘政治思想研究》[J],国际政治研究(季刊),2010(4)

[28]哈·麦金德,《民主的理想与现实》,第73页

[29]哈·麦金德,《民主的理想与现实》,第74页

[30] Прямая линия с Владимиром Путиным,17 апреля 2014.