灵宝西坡墓地再分析

马萧林

(河南博物院)

灵宝西坡墓地是2004年对遗址开展全面考古勘探中发现的,2005年和2006年对墓地进行了两次大面积发掘,揭露了34座仰韶文化中期或庙底沟期最晚阶段的墓葬。两次考古发掘的简报及时予以刊布[1],《灵宝西坡墓地》考古报告也于2010年出版[2]。报告全面系统详尽地公布了墓葬发掘资料,为深入研究这批墓葬提供了重要信息。近年来考古同仁围绕西坡墓地的性质、年代、分区、墓葬等级、墓地复原等问题相继发表了学术见解。最近笔者在研读考古报告及研究文章的过程中又有新的启发,对西坡墓地能否开展分区研究产生疑问?墓地的形成是否遵循大致的埋葬顺序?大口缸和玉钺等特殊随葬品透露怎样的考古信息?本文拟就西坡墓地的这些问题从不同视角进行讨论,希望有助于推进仰韶文化研究。

一、关于墓地分区

墓地分区研究是墓葬研究的重要内容,也是探讨古代社会关系的有效方法。西坡墓地考古报告出版后,研究者根据墓葬平面分布图对西坡墓地揭露的34座墓葬进行了分区研究,有的把墓地划分为北群、西群和南群[3];有的把墓地划分为西区、东区和东南区,并在分区的基础上对墓葬及出土器物作了详细分析,甚至把不同区域的墓葬作为不同的家族成员进行讨论[4]。从分区或分群的结果可以看出,研究者是基于现有发掘墓葬的空间分布或墓葬聚拢情况划分的。然而,由于墓地遭到后期自然和人为等因素的严重破坏,我们所揭露的墓葬深度和墓葬排列密度,与当时埋葬的实际状况发生了显著变化,不少墓葬仅剩下很浅的墓室部分,大多墓葬被破坏得无影无踪。因此,根据现有发掘墓葬所开展的分区或分群研究就缺乏必要的基础条件。

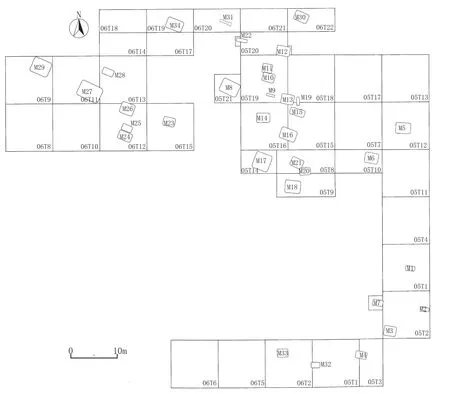

首先,西坡墓地被近代墓地扰乱,有些墓葬被近代坟墓严重破坏。从西坡墓葬分布图上可以看出(图一),墓地中间有一大片空地未予连续布方发掘,M8以西及其北侧、南侧也未布方发掘,这些地块均为近代坟墓,无法开展发掘工作。即使在近代墓邻近的地方进行发掘,墓葬也往往被埋藏较深的近代洞穴墓打破,如M17就被三座近代墓严重破坏。此外,墓地所在区域多为长势良好的苹果树,当地农民不愿意砍掉这些果树,为此在对西坡墓地发掘过程中,我们采用钻探方式对发掘区的周边进行了比较密集的钻探。钻探结果显示,发掘区东部接近台地断崖,没有发现墓葬,也不会再有新的发现;发掘区以北还有墓葬,但由于这里地势较低,墓葬保存得很浅,仅靠钻探来发现墓葬的难度较大;发掘区以西及西南地块还探明有墓葬。因此,西坡墓地发掘的这34座墓葬,只是根据墓地现存条件揭露出来的部分墓葬。

图一 西坡墓葬平面分布图

其次,西坡墓地的大部分墓葬很可能被后期的自然水土流失和人为平整土地破坏殆尽。一是当地农民修整梯田对墓葬的原始深度造成严重破坏,致使部分墓葬的二层台被完全毁掉,有些墓葬的保存深度不足30厘米,那些埋葬较浅的墓葬很可能早就了无踪影;二是这里地势西南高东北低,黄土层长年累月受水土流失的自然作用,也对墓地保存造成很大影响。笔者曾根据墓葬填土中的棕红土和墓地以南自然堆积中的棕红古土壤的比较分析,从新的角度尝试对西坡的墓葬深度和密度进行了复原研究[5]。分析结果显示,现在揭露的墓葬深度和墓葬密度与墓葬原始深度和密度存在巨大差异,大部分埋藏较浅的墓葬很可能被完全破坏,目前看到的仅仅是保存下来的很少一部分墓葬(图二)。这种情形也见于陕西华县泉护村遗址,例如在该遗址南部发现的M701,仅保留了狭长的墓室及墓主脚部一端用来随葬器物的脚坑,墓葬二层台以上部分全部被破坏,该墓周围十多平方米范围内没有发现其他墓葬[6]。我们曾经推测,泉护村遗址的地形地貌与西坡遗址相似,其墓地应当就在遗址南部地势较高的M701附近,但大部分埋藏较浅的墓葬或许不复存在[7]。

第三,西坡墓地遵循着比较规范的丧葬习俗,墓葬密度理应布局得当。墓葬均为竖穴土坑墓,绝大多数有生土二层台;随葬品有相对固定的组合,且多放置在脚坑内,墓室用青灰色草拌泥封盖;除极个别外,墓主头向基本为西向或西偏北方向[8]。然而,就墓葬排列的疏密度来说,除了少数墓葬排列紧密外,整个墓地空间布局显得疏密不均,与墓地比较讲究的埋葬方式很不相称,也与中原地区仰韶早期墓地(如临潼姜寨[9])、中期墓地(如高陵杨官寨[10])和晚期墓地(如郑州大河村[11]、孟津妯娌[12])排列有序、疏密有度的状况形成明显反差。在西坡墓地发掘的近3000平方米的范围内,仅发现了34座墓葬,而最近发掘的杨官寨遗址,在3800平方米的范围内揭露了343座墓葬,两者的墓葬密度差异显而易见[13]。这种差别不是当时的埋葬习俗所致,而应是后期自然和人为因素破坏的结果。此外,碳十四测年显示,西坡这批墓葬的年代跨度约300年,显然目前所见的墓葬数量和密度不足以支撑起这300年的时间段,发掘出土的墓葬要比实际的墓葬数量少很多。

综上分析,西坡墓地34座墓葬只是这片发掘区中保存下来的很少一部分,墓葬间的大片空白区域很可能不是墓地的原始状况。因此,根据现有墓葬密度和墓葬聚拢情况所作的分区研究,无疑忽视了目前揭露的墓地与数千年前的原始墓地之间的差别,进而基于墓地分区而开展的相关研究结果也很难反映墓葬之间的实际情况以及墓主之间的社会关系。

二、关于墓地形成

在新石器时代,中原地区从裴李岗文化时期开始,人们就把逝去的族人按照当时的葬俗埋在一个比较固定的区域,年复一年逐渐形成墓地。然而,墓葬是否按照一定的次序进行埋葬,对于认识墓地的形成过程至关重要。那么,在考古研究中,分析史前墓地中的墓葬排列次序,主要有三种方法:一是根据地层堆积关系或墓葬之间的叠压打破关系,确定墓葬的相对年代;二是根据墓葬出土器物的类型学演变,确定墓葬的相对年代;三是根据墓葬出土标本的测年结果,确定墓葬的绝对年代。

西坡墓葬均开口在近代扰土层下,打破生土或者坐落在生土上,因此从墓葬的开口层位难以确定墓葬之间的早晚关系。在这批墓葬中,有两组存在打破关系,分别为M10打破M11、M20打破M21,但这两组墓葬仅M11有随葬品,所以无法根据墓葬的随葬品对墓地进行分期,也无助于确定其他墓葬之间的相对年代关系。但值得注意的是,这两组具有打破关系的墓葬,均为偏东的墓葬打破偏西的墓葬,也就是说,偏西的墓葬埋葬年代相对早于偏东的墓葬。

墓地揭露的34座墓葬中,随葬陶器的有15座墓葬,出土陶器包括釜灶组合、簋形器、壶、钵、碗、曲腹钵、大口缸、带盖小杯形器、筒形器和异形器等,合计10类99件。在这些器类中,釜灶组合和壶这两类器物均为11件,数量相对较多,但器物的型与式的变化较大,并不具备典型器物的类比特征,很难归纳出器形演变的规律。其他类别的器物要么数量太少(如大口缸),要么不具备类比性(如簋形器)。因此,依靠陶器类型学分析方法很难确定墓葬的相对年代。

墓地报告中公布了13个人骨样品的碳十四年代测定结果[14],张雪莲和李新伟在论文中公布了18个人骨样品的碳十四测定结果[15],比西坡报告多出5个数据。树轮校正后的结果显示,这批墓葬的年代范围基本在公元前3300~前3000年之间。从18个测量数据看,墓地西部的M29、M27年代较早,东部的M1、M3、M4、M5年代较晚,中部的墓葬测定数据大致介于西部和东部的墓葬测定数据之间。如果从宏观上把这些测定数据看作总体反映墓葬年代早晚的基本排列趋势,那么我们推测,西坡墓地很可能是按照自西向东的次序逐渐埋葬的,也就是说,墓地是从墓主头部所指的方向渐次向脚部所指的方向埋葬死者的。

综合上述墓葬地层关系和人骨年代测定结果可以判定,西坡墓地基本上是由西向东逐渐形成的。

三、关于特殊随葬品

西坡墓地出土的随葬品包括陶器、石器、玉器、骨器和象牙器等类别,其中陶大口缸和玉钺这两种器物尤其引人注目。

(一)关于大口缸

西坡墓地共出土4件大口缸,从其出土单位、造型、纹饰、色彩、尺寸以及组合方式等方面可以推断,这些大口缸对于墓主乃至墓地都具有特殊意义。

首先,4件大口缸分别成对出自大型墓葬M8和M27,其他中小型墓葬均不见这类器物。大型墓葬随葬大口缸并非偶然,或许随葬大口缸是大型墓葬显示墓主身份和等级的“标配”器物。

其次,两对大口缸的造型、纹饰、色彩、尺寸等特征都极为相近,应当是由专门人员制作的,甚至不排除由同一批人设计制作的可能性。比如,均为夹砂陶,上部外表细腻,下部外表粗糙;敞口,方唇,唇上有2~3道凹弦纹,斜直壁,圜底;两墓各有一件大口缸腹部偏下装饰一道凸出的附加堆纹,被压印或戳点成花边状,4件器物腹部各饰一周红色彩带,有附加堆纹的两件红色彩带略窄,无附加堆纹的两件红色彩带略宽;4件器物的口径、高度等尺寸也很接近。

第三,M8与M27分别随葬的两件大口缸中各有一件带有附加堆纹和一件未带附加堆纹的,这样的组合搭配绝不是偶然的,而应当是有意为之,很可能蕴含着我们还不得而知的某种特殊含义。由此推测,M8和M27这两座大墓之间的埋葬时间不会间隔太长。

在海岱地区、江淮地区和太湖周围地区,大口缸这类器物在大汶口文化、崧泽文化和良渚文化多有发现,而且随着社会复杂化的发展,大口缸逐渐被纳入到礼仪化用器范围,承担着标识身份与强化社会等级的礼制功能[16]。在豫中嵩山以南地区,发现有仰韶文化中期的大口缸,学界习称其为“伊川缸”[17]。这类大口缸多平底,外饰白底黑彩、红彩,多用作埋葬人骨的葬具,在形制和功能上与黄河下游和长江下游所见的大口缸显著不同。值得注意的是,西坡墓地出土的大口缸在形制和功能上更接近于黄河下游和长江下游的同类器物,具有较浓厚的标识身份和等级的意味。西坡墓地随葬大口缸的现象在黄河中游地区找不到源头,很可能受到黄河下游和长江下游同时期考古学文化的影响。

(二)关于玉钺

西坡墓地出土13件玉钺,分别出自M6、M8、M9、M11(3件)、M17(2件)、M22、M30、M31和M34(2件)等9座墓葬。这批玉钺在墓地中的出土地点和在墓葬中的摆放方式值得关注。

一是玉钺出土地点相对集中。从西坡墓葬平面图上可以看出,出土玉钺的这9座墓葬集中分布在发掘区的中部偏北,发掘区的西部、东部及南部均未见玉钺。如果像前面所述墓地是由西往东逐渐形成的,那么据此可否推测随葬玉钺的现象仅仅存在于西坡墓地的某个时间段?无论是丧葬习俗的变化,还是涉及到玉钺来源的问题,都有可能造成这种阶段性随葬玉钺的现象。在西坡墓地中位置偏西、地位十分特殊的大型墓葬M27没有随葬玉钺,墓葬规模较大的M29也没有随葬玉钺,很可能就是丧葬习俗或玉钺来源问题使然,西坡墓地随葬玉钺或始于M27之后不久的一段时间里。有趣的是,在这些随葬玉钺的墓葬中,位置靠东的M6出土的这件玉钺既短又薄,仍保留清晰可见的线切割痕迹,似乎反映出玉器原料的稀缺性。

二是墓中摆放玉钺的位置和方式是有讲究的。西坡墓地发现的13件玉钺大部分放置在墓主的右侧,且刃部朝向头侧方向,只有M9和M30的玉钺刃部朝向下方,而这两座墓中的玉钺一件出自填土中,另一件发现于盆骨下。因此,从玉钺在墓中的摆放位置和方式判断,随葬玉钺很可能是严格遵循当时的丧葬习俗的,玉钺应是西坡墓地中非常重要的随葬品。

我们对西坡墓地出土玉钺的认识有一个反复的过程。2005年对西坡墓地的第一次发掘揭露了22座墓葬,其中大型墓葬M8随葬一件精美的玉钺,这使我们认识到具有礼仪性质的玉钺与墓葬规格存在一定的相关性[18]。2006年对墓地的第二次发掘揭露了12座墓葬,但比M8规模更大的墓葬M27和M29并未随葬玉钺,这又迫使我们回过头来反思玉钺是否为高规格墓葬的“标配”随葬品?学术界也开始质疑并低估玉钺在西坡墓葬中的重要性。现在看来,如果把随葬玉钺的现象放在整个墓地的时空维度当中来考量,那么就会发现墓葬中随葬玉钺是发生在西坡墓地的阶段性现象,该现象既可能与丧葬习俗有关,也可能与玉钺来源有关,但无论如何不可否认,玉钺是西坡墓地中非同一般的随葬品。

综上分析,墓葬中随葬大口缸、玉钺等特殊器物的现象,目前所知在中原地区仰韶文化中仅见于西坡墓地。这一丧葬习俗似乎只是发生在仰韶文化中期最晚阶段(公元前3300~前3000年)的“一段插曲”,显然深受其他地区考古学文化的影响。

四、关于丧葬习俗的转变

在西坡墓地的34座墓葬中,20座墓葬有随葬品,14座无随葬品,无随葬品的墓葬大多数位于墓地的东部。在墓地东部的11座墓葬中,M6随葬6件器物,M5仅在填土中发现1件石纺轮,M3出土12件质地很差的带盖小杯形器,其余的M1、M2、M4、M7、M20、M21、M32、M33等8座墓葬均无任何随葬品。

如上所述,如果西坡墓地是从西往东逐渐形成的,那么墓地东部墓葬不再随葬器物的现象,很可能意味着西坡墓地丧葬习俗的变化。这一变化使我们联想到,中原地区仰韶文化晚期墓葬几乎不随葬任何器物的习俗,很可能就在仰韶文化中期最晚阶段的墓地中发生了转变,或者说,中原地区墓中不再随葬器物的习俗始于仰韶文化中期晚段。例如,孟津妯娌仰韶文化晚期墓地揭露了50多座墓葬,仅有3座墓葬各随葬一件象牙箍,包括墓口面积超过20平方米的大型墓葬M50[19]。郑州大河村仰韶文化晚期墓地发掘的292座墓葬,也几乎不随葬任何器物[20];最近在郑州地区发掘的几处仰韶文化晚期墓地中同样不见随葬品[21]。年代稍晚于西坡墓地的三门峡庙底沟二期墓地揭露了140多座墓葬,几乎都不随葬任何器物[22]。西安马腾空仰韶文化晚期遗址个别墓葬中仅见石器随葬品,也无陶器随葬品[23]。

五、结语

灵宝西坡墓地揭露的34座墓葬,只是历经数千年自然和人为因素破坏而保存下来的很少一部分,现存墓葬的埋藏深度和排列密度远非墓地的原始状况,墓地不具备开展分区研究的条件。墓葬之间的地层关系和人骨测年数据显示,墓地很可能是由西往东逐渐埋葬的,随葬大口缸和玉钺的习俗仅仅是仰韶文化中期晚段的一段插曲,在黄河中游考古学文化中找不到这种葬俗的来源与流向,该葬俗或许受到黄河下游和长江中下游考古学文化的影响。

[1]a.河南省文物考古研究所,中国社会科学院考古研究所等.河南灵宝西坡遗址墓地2005年发掘简报[J].考古,2008(1).b.中国社会科学院考古研究所,河南省文物考古研究所等.河南灵宝西坡遗址2006年发现的仰韶文化中期大型墓葬[J].考古,2007(2).

[2]中国社会科学院考古研究所,河南省文物考古研究所.灵宝西坡墓地[M].北京:文物出版社,2010.

[3]韩建业.西坡墓葬与“中原模式”.仰韶和她的时代:纪念仰韶文化发现90周年国际学术研讨会论文集[C]//北京:文物出版社,2014.

[4]张雪莲,李新伟.西坡墓地再讨论[J].中原文物,2014(4).

[5]马萧林.灵宝西坡墓地复原研究.仰韶和她的时代:纪念仰韶文化发现90周年国际学术研讨会论文集[C]//北京:文物出版社,2014.

[6]北京大学考古系著,中国社会科学院考古研究所编.华县泉护村[M].北京:科学出版社,2003.

[7]马萧林,李新伟.华县泉护村的墓地在哪里[N].中国文物报,2007-1-5.

[8]同[2].

[9]西安半坡博物馆,陕西省考古研究所,临潼县博物馆.姜寨——新石器时代遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,1988.

[10]陕西省考古研究院,高陵区文体广电旅游局.陕西高陵杨官寨遗址庙底沟文化墓地发掘简报[J].考古与文物,2018(4).

[11]郑州市文物考古研究所.郑州大河村遗址发掘报告[M].北京:科学出版社,2001.

[12]河南省文物局编.黄河小浪底水库:考古报告(二)[M].郑州:中州古籍出版社,2006.

[13]同[10].

[14]同[2].

[15]同[4].

[16]吴梦蕾.黄河、长江下游新石器时代大口缸研究[D].南京大学硕士学位论文,2018.

[17]严文明.《鹳鱼石斧图》跋[J].文物,1981(12).

[18]马萧林,李新伟,杨海清.灵宝西坡仰韶文化墓地出土玉器初步研究[J].中原文物,2006(2).

[19]同[12].

[20]同[11]:581.

[21]关于郑州地区仰韶文化晚期遗址近年考古发掘成果,承蒙郑州市文物考古研究院顾万发惠允参观几处遗址发掘现场.

[22]中国科学院考古研究所.庙底沟与三里桥[M].北京:科学出版社,1959.

[23]陕西省考古研究院史前考古研究室.2008-2017陕西史前考古综述[J].考古与文物,2018(5).