嵌入社会的林业:明清时期清水江流域的开发与人群互动

王君

摘 要:清水江流域的开发史从某种程度上来说是以木材种植及采运活动为中心的区域社会史,围绕木材市场的经营活动,人们在实践中逐渐形成与杉木种植、采伐、运输等一系列经济活动的相关社会制度。清水江流域,尤其是中下游地区,两岸的村寨都被卷入到木材市场的贸易体系中来,以杉木的种植和采运为中心,这一区域形成了自身独特的社会文化系统,林业生产嵌入社会生活的方方面面。从历史人类学的角度切入,讨论明清时期以建立木材市场为导向的清水江流域的开发过程,及在此期间以林业生产活动为基础的人群关系变化,以期对清水江流域林业社会的形成做出更具地域化的理解和解释。

关键词:清水江;林业社会;人群关系

中图分类号:C952

文献标识码:A

文章编号:1674-621X(2019)05-0015-08

苗疆腹地贵州清水江流域在明清时期林木产业非常兴盛,散落清水江两岸苗乡侗寨的清水江文书即是最好之证明。据不完全统计,清水江文书中至少有80%以上涉及林业,反映了当时木材贸易的繁荣程度。木材市场的兴起离不开水路的通达,将贵州东南部“苗疆”地区纳入王朝版图,疏通河道就成了重要而紧迫的任务。水路通达之后,木材贸易越来越兴旺,同时也促进了不同区域的人群交往与流动。当地家谱中关于如何来到此地生存与经营的记载向我们清晰地展示了这一流动过程,杉木的种植与经营活动至今都影响村落与人群间的关系。

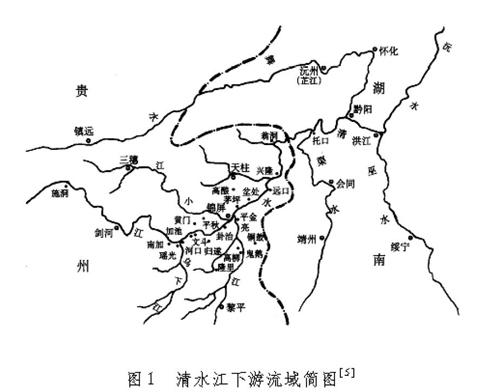

一、从“化外生境”到“向化之地”:清水江流域的开发与经营

清水江系洞庭湖水系沅江的上游支流,发源于贵州省黔南苗族布依族自治州贵定县斗篷山南麓青杠坡,上游称为马尾河,流经丹寨、麻江,经下司过炉山(今凯里),至旁海岔河口左汇重安江,始称清水江。继续向东过黄平、施秉、台江、剑河、锦屏、天柱,在石溪出貴州流入湖南,至托口纳渠水后名沅江。清水江在黔东南州境内长376公里,流域面积14883平方公里。主要支流有重安江、巴拉河、南哨河、乌下江、小江、亮江、鉴江等[1]。清水江及其支流所经过的区域构成了从贵州山地地带向湘西丘陵地带逐渐过渡的一道独特自然景观。以清水江的主干及其支流为基础的水上交通将整个清水江流域连成一片,在跬步皆山、陆路难通的黔东南地区形成独特的水路交通网。

清水江流域地形复杂,“苗疆地势险阻,冈峦错接,跬步皆山,谚云:地无三里平。身历其境,乃知其难”。既有中山、低山、丘陵,又有平原大坝。山峦重叠,连绵不断,低山坡度较缓,在20-40度之间。土壤较为肥沃,土质疏松,适宜杉木、马尾松、油茶等速生经济林木的生长。尤其是对要求日照少、湿度大的杉木生长极为有利,数百年来,清水江流域因其盛产杉木而享有“杉木之乡”“高原翡翠”的美誉。苗疆腹地清水江流域“地境恒多阴雨,俗有漏天之说,又曰:天无三日晴。秋冬之间亦有晴至五六日者,土人每诧为异事。地多瘴疬,夏秋为甚,霾雾沉濛,即天气晴明亦须巳、午时乃见天日,感其气者多患疟疾,俗有‘不起早,不吃饱,不洗澡之说,客苗疆者恒戒之。”贵州境内清水江南北两岸自然环境恶劣,“苗疆气候不同,时当伏暑,只中午炎热,日既西去,寒复侵入,葛罗之属终夏可以不用”“深山大谷郁而为瘴,瘴之扑人如风之过,早间之气多似硫磺,时至午后则有如兰麝者,体气壮盛人能耐之,然服姜桂或辣椒、胡椒并烟酒者,亦能不为所困也”[2]159-161。

清水江流域的开发较晚,并与西南边疆云南省的经营有莫大关系。自元代统一中国西南后,云南成了中国西南边陲的守卫重镇,因其战略地理位置的重要性,明代十分重视云南的稳定,重视西部疆域的拓展,清代也是如此,在明代基础上继续集中经营西南边陲的云南、贵州。明初,王朝政府通过驻军设屯,使经湖南沅水向西至贵州镇远、沿驿道向西南穿过黔中、经普安入滇之路成了通往云南的最为便捷的通道,清水江流域正是在这条通道的两侧。迄至明末,朝廷所能控制的范围也仅仅限于清水江流域东部和北部的边缘地区,直到清雍正年间,王朝政府才通过开辟“新疆”,将清水江流域的广袤大地纳入王朝政府的直接控制之下。苗疆地区“苗人”的生活与其他地方迥然不同,“苗人聚种而居,窟宅之地皆呼为寨,或二三百家为一寨,或百数十家为一寨,依山傍涧,火种刀耕,其生性之蛮野洵非政教所可及”[2]162。王朝政府在开辟“新疆”之路上遇到了“化外之地”的苗人的抵抗,如魏源就曾指出:“贵州土司向无钳束群苗之责,苗患甚于土司,而苗疆四周几三千余里,千有三百余寨,古州踞其中,群砦环其外,左有清江可北达楚,右有都江可南通粤,皆为顽苗蟠据,梗隔三省,遂成化外。如欲开江路以通黔、粤,非勒兵深入,徧加剿抚不可。”[3]康熙时,一些“生苗”在王朝政府强制力量下,走向“向化”,康熙三十三年(1694年)八月,“清水江韩世儒、米元魁等作乱,官兵往戢之,贼遁走。冬,知府宋敏学、副将罗淇清请巡边以弭奸匪。于是平鳌、文斗、苗光、苗馁等寨生苗皆纳粮附籍”。①①《黎平府志》卷五下《武备志》,第37页。 雍正时期是清水江流域大规模纳粮附籍的时期,张广泗在黔东南地区设置了八寨、丹江、都江、古州、清江、台拱等“新疆六厅”,并设堡屯田,加强对这一地区的控制。“新疆”六厅共设堡109座,安置屯军8930户[4]。雍正改土归流后,开通了清水江航道,“清江,源出都匀东北诸山,绕城西南合流,俗名长河,又曰剑河,亦名马尾河;在八寨厅境曰鸡贾河;在麻哈州境曰平定河;在清平县县境曰凯里河;入清江厅界始名清江。旧时陷苗境道塞,雍正七年(1729年),鄂文端与巡抚张广泗请开浚,自都匀府起至楚之黔阳县止,凡一千二十余里,于是复有舟楫之利。今贾人鬻清平铅下武陵,抵汉阳,由此道也”。②②吴振棫:《黔语》卷上《开通清江之利》,《黔南丛书》第二辑,第二十册,第3页。

依靠清水江便利的流通渠道,下游的“盐布粮货”溯江而上直达黔中地区;清水江流域内以木材为主的地方土产也源源不断地顺江直下,经沅水顺接长江水系进入全国市场。这一长期而持续的贸易交换过程必然影响当地社会生活和族群关系,所有这些导致了清水江流域的族群交错分布、夷汉杂居的复杂结果。与此同时,这一区域山多田少,林强农弱,经过一定时期的发展,林业文化便从农耕文化中凸显出来,形成了独具特色的林业社会。这种独特性表现在造林营林经验,爱林护林习俗等等。

二、人群融合:林农混合农业社会的生存实践

伴随着区域开发的不断深入,清水江流域较为独特的生存实践逐渐形成。为谋求生计来到此区域的人们互相交往、融合,共同实践出清水江流域林农混合经营的区域特色,如位于锦屏县的加池寨。地处清水江中下游地区的锦屏县山多田少,水网密布,众多溪流汇入清水江,下湖南,进洞庭,入长江,直通富庶的江南地区。这里土地肥沃、气候温和、雨量充沛,尤其适宜杉木的生长,加之依托便利的水运网络,锦屏县逐渐成为西南杉木的中心产区之一。

加池寨位于黔东南苗族侗族自治州锦屏县河口乡东北部,距乡政府驻地8公里,为青山界古四十八寨之一。加池及其周边村寨,因生态环境和地形地貌所限,有着与其他区域不太相同的生计方式。正如《姜氏族谱·姜姓世纪》中所追溯的一样,此地的苗民非常重视农事,如回忆居住于姜水之时,“神农炎帝,代伏羲治天下,始教民作耒耜①①古代的一种像犁的农具,后也可代指农具的统称。 ”“因天时相地,宜攻耕稼穑,播种百谷,而农事以兴,人民方粒食有赖焉”。等到移居洛邑时,“佐帝为农师,播种五谷,后世德之祀为后稷”,其中“稷”字尤其突出了农作物的重要作用,从禾从畟,五谷之长也。而后代又“教兆民种植,后世德之祀,以为社神”,至此,“社”“稷”俱在,子民得以绵延。再至明朝,先祖逃至清水江岸边时,这一带“林深箐密,松杉滋植”,却“四野田亩荒芜”。而民间文献《三营记》同时也显示,思州田宣慰葬身白岩滩之后,幸存营寨兵丁,流落到附近村寨中,争相开垦荒坡、田土等,专门以“栽杉耕种”为业。此时,我们似乎已经看到了清水江沿岸地区生计方式的一种转型和变迁,由“尚农”到“栽杉”,或者农业和林业在当时是并行不悖且同等重要的两种生计方式,就如同一直延续到清朝中后期的“林粮间作”生产方式一样,清水江下游这一区域内,林业生产与农业生产相辅相成,成了在这个地方生活的人们的两种主要的生计方式。且与加池寨相去不远的平敖寨中一块康熙年间的古碑,也证实了此地的先来者们自称“生苗”,且“僻居山箐,田地匾窄,木山片无。历代锄坡以为活命”。②②康熙三十六年平敖的《纳粮入籍碑》:据平鳌寨民姜明楼、姜爱楼、姜玉卿、姜玉堂、姜龙卿等禀称“我等生苗僻居山箐,田地匾窄,木山片无。历代锄坡以为活命,苦之至极,情莫可伸。于康熙三十五年六月内,叨蒙天星亲临巡抚,口口口愚昧,畏惧天威,各奔山林,惶惶无路可投,默默男女悲泣。幸获鸿慈,视民如子,出示招抚,复遂甦生。俾苗不知礼法,止倚土俗刻木亲为凭,回准每年输纳烟火银六两,敢不遵依,兢兢守法,赴府交完。再恳赏批执照给苗,准勒碑立于府门,以为永远规例,诉乞台前作主,垂怜极苦,佩施格外之仁,赏照勒碑,永沾天之泽,使顺苗得以安生,免外民不致牵害”等情到府,据此合先给示。为此示,仰平鳌寨民姜明楼等遵照。尔等既归版图,倾心向化,亦皆朝廷赤子,每年输纳火烟钱粮,务宜亲身赴府完解。每逢朔望,宣传圣谕,则孝弟日生,礼法稍知矣。今尔等愿归府辖,凡一切斗殴、婚姻、田地事件,俱令亲赴府控告,不得擅行仇杀,倘故违,责有所得。各宜遵府示。发平鳌寨晓谕平鳌寨人□□□等,为因缺延火烟粮银□□□,乾隆二十三年伺尔议勒碑以为永远定例……参见锦屏县地方志编纂委员会 编:《锦屏县志1991-2009》(下册)附录,第1509页。 而清代中后期以降,平敖频繁买卖杉木,种山栽杉的活动显示了这片区域由“木山无片”到成为“杉木之乡”的一个历史变化过程。

待姜大兴公搬迁到此地之后,此地“松杉滋植”“四野田亩荒芜”,所以开垦荒山,修坡筑田,姜大兴之子姜拢彰公秉承父志,“殷勤攻耕,垦荒锄地,阳春倍收”,其下一辈继续“专尚农业,垦荒耕耘,丕承祖业,安守本分”。③③《姜姓世纪》,锦屏县河口乡加池寨村民姜绍明家藏族谱《姜氏族谱》,未刊。

一如我们在族谱和碑刻中所见到的叙述一样,加池寨及其周边地区是一个“八山一水一分田”的典型丘陵地带,对于农业的强调也正是由于粮食供给始终并没有非常充足,所以此地的葛根、小米的种植也有着悠久的历史。葛根是一种根茎作物,地下茎部用水煮过就可以食用,里面的淀粉类物质可以充饥,故加池一带的人们把煮熟的葛根里面的淀粉类物质称为“米米”,也足以说明人们曾经对其“可替代性稻米”的一种认知。“种粟栽杉”是在契约文书中经常见到的用语,在所见的姜绍明家藏的500多份契约文书中,其中明确的标识出“种粟栽杉”的有37①①说明:本文中所有关于契约文书的统计数据来自于已出版的《清水江文书》中收录的姜绍明家藏契约文书和笔者在田野调查中所得姜绍明家契约文书,下文同。 份,占总的56份“佃字”的66%,這就说明了这一带“林粮间作”的生计模式为很多佃户的主要粮食来源。

让我们暂且抛开家谱中所记载的那些明清以前的家族故事的真假问题,其叙述本身也是有其独特的意义的。《姜氏族谱》中提及在姜姓11世祖、9世祖时候及其之前,他们对于农事是非常重视的,粮食不足已经成为在这一区域内生活之人的普遍焦虑。但明清以降,这一带地方反而建立起了很多“新寨②②清水江沿江有很多寨名直到现在还叫“新寨”,如此大规模的重名问题也证明了这些寨子是因为“新建”而得名,故曰“新寨”。 ”,这些“新来的人”如何解决粮食问题成为他们能否在此定居下来的重要因素。这其中有个问题值得我们加以特别关注:此地的生存环境并不是最佳的,为什么会有如此之多的江西、湖南的移民到此地求生存?这其中原委恐怕要与清水江下游的木材贸易市场的逐渐兴起相关了。社会生活是一幅复杂而有机的系统,需要很多方面的协同配合,这就是社会分工。分工通常是由经济活动方式来确定的,劳工分工直接影响到当地的社会生活。人类学家们经常论及的社会变迁,如社会组织的解体、社会关系的分化等,与劳动分工不无密切关系。清水江木材贸易的初步繁荣及其随后沿江而上的渐次开发,使区域社会的社会分工变得复杂,由于村寨中越来越多的乡民加入以木材为中心的经济社会生活中,经济发展日益加快,促进了社会分工,并根据林业经营的特点,出现了专业的栽手,③③到处佃山栽杉的人,据当地村民讲,他们没有固定的居所,这里待三五年、那里待三五年,到处栽杉。 还有湖南④④今天在这一区域内仍然存在着走村串寨来自湖南邵阳的专门修理缝纫机的匠人。 来的各种做小生意的、风水(地理)先生、木工、石匠等等。由此观之,这些“新来者”要么是被吸引溯河而上,要么是逃难至此,或二者兼而有之。总之,他们来到这个地方,逐渐使杉木种植变成一个专门化的职业,他们有一个身份,名为“佃户”,还有一个手艺人的称呼,叫作“栽手”。正是由于清水江木材贸易市场的兴起,使得这些世居乡民逐渐意识到了森林树木也可以是一种“财富”,因此,才有了姜姓后人“与邻村划分地界,插标为记,各村安享土产之利益”⑤⑤《姜姓世纪》,锦屏县河口乡加池寨村民姜绍明家藏族谱《姜氏族谱》,未刊。 。随着“来人”的逐渐增多,对于粮食的需求也逐渐增多,树木未长大之前的山间空隙也就成为人们暂时解决粮食需求的途径,于是“种粟栽杉”成了所谓“佃户”“栽手”们的生存性策略和独有的生计方式。

三、“上山是仇家,进屋是亲戚”:山林纠纷下的人群关系

在清水江中下游地區流传着一句俗语:上山是仇家,进屋是亲戚。这句话生动传神地刻画出了在这一区域生活的不同人群之间的复杂关系。“山”代表山场,杉木,是财富的象征,是生计所托;“进屋是亲戚”是指这些为山场杉木争夺诉讼的人群互相通婚结亲的事实。在被称为“好讼之乡”的清水江中下游的村落内,人们为山林权属争得面红耳赤,甚至对簿公堂,但村落间互相通婚结亲的传统却依旧继续延续着。

在清水江下游地区的广袤山岭中,地权和林权的确立是一个缓慢的发展过程。在树木森林并没有成为一种有巨大经济价值的资源时,人们对于它的权属析分并不明确,所以黔东南地区流行着勘分地界时采用“骑板凳”的方式,相同时间内,板凳的移动轨迹就是界限,这是一种较为原始和自然的划分界限的情形。当然这是传说故事,不能尽信,但是传说并不仅仅只是娱乐功能,在一定程度上,它反倒比真相更加真实。传说故事往往来自人们内心的想象和联想,是当地人内心观念和社会秩序的反映。因此“骑板凳”划分界限这一传说故事或许根本就是杜撰,但它却为我们呈现出了一个“真实”的当时当地的人的观念世界和人的内心世界之社会秩序。张应强在研究清水江下游地区村落的地权时指出:“在传统中国社会结构中,地权关系是王朝典章制度背景下社会关系构成的重要基础,是标识地方社会土地所有权来源合法性及其关系转变的关键性因素。”[5]张佩国也曾提出类似的观点:“地权是乡村社会历史变迁的全息元,即地权蕴涵了乡村社会历史的全部信息含量。”[6]他们的观点一致地向我们传达了地权关系在地方社会及乡村社会结构及变迁中的重要作用,这一点毋庸置疑。在经历了漫长的历史过程后,“千年田八百主”已然变成了一种常态,地权的频繁反复变更使得这一地区内的林权与地权呈现出异常复杂的情态,关于山场、田土的纠纷也特别多。在乡村社会中,人口的多寡往往成为势力强弱的重要基础,作为亲属关系建构与应用的房族,自然在山林纠纷及解决中发挥了重要作用。

田野调查中的口述资料显示,清水江下游地区被称为“好讼之乡”,人们针对山场杉木的纠纷特别多。但是在这样的纠纷真实存在之下,村寨之间人们依旧会通婚、结亲,形成了“上山是仇家,进屋是亲戚”的独特关系。据加池寨内村民讲,加池寨与周围邻近的村寨大多数关系都比较好,但是中仰寨比较例外,中仰寨的人霸道、蛮横,不仅和加池寨关系不好,和周围其他的村寨关系也不好。因此笔者对中仰寨产生了很大的兴趣,尤其是它如何在历史上形成了这样一个坏名声,以及在这样的一种“坏名声”下,它又是如何与周边邻近村寨相处的。清朝早期康熙四十三年(1704年)的一则“清白投贴①①立清白投贴字人龙梅所、陆富宇二姓,为因往外无地方安生,立意投到文斗寨界内地名中仰住居。蒙众头公姜祥元、姜现宇、姜隆宇、姜科明等把我二姓安身,大家相为邻寨兄。自投坐之后,无论前后左右寸土,各系文斗地界,我陆、龙二姓不过借以安居,莫生歹心。如肯出力勤俭挖掘者,得吃上层之皮土。倘蒙霸占之心,天神鉴察。假使文斗众等不许挖种者,亦天神鉴察。所有管不到之处,任凭中仰打草打柴过活,挖种取租等情。如兄如弟,大家不使以强欺弱。恐日久人心不古,立此清白投字为照。——转引自王宗勋:《文斗:看得见历史的村寨》,贵阳:贵州人民出版社,2009年,第34-35页。 ”显示中仰原是文斗界内的一处地名,龙梅所、陆富宇二人所代表的两姓之人因为没有地方安身,于是求到文斗寨姜祥元、姜现宇、姜隆宇、姜科明等人,允许他们在中仰地方“安身”“投坐”。立此“清白投贴”字的意思便是要将中仰这一地方的所有权说清,即是龙、陆二姓之人在此地“投坐”“勤俭挖掘”“打草打柴过活”“挖种”等,只是“得吃上层之皮土”,但“无论前后左右寸土,各系文斗地界”,不容商议,也不准存有“霸占之心”。再联系现在中仰寨独立建寨之实际,我们似乎可以推断出中仰寨由文斗界内之地到独立成寨的事实。或许正因为如此,中仰寨需要不断地扩大自己的地盘,而在勘分界线之后再去争夺,免不了发生一些冲突。

1-2-3-001具报单龙里司属家池寨民甫臣、甫材、起奉、菜臣、明宇等报,为抗租殴打劫抢拾物事。情因民等历代以来各有山场界至,或种茶山,或栽杉木,或经地路,各管各业,各种各境,并无别人争持。无奈中仰寨陆良海等越界强种民等山场,蓄载茶油树,民等屡年向山收租,毫无议论。突于本年十月初一日,民等往山收 攸遭中仰寨陆良海统领通寨多人围民等在地,乱打行凶,现有形伤可据并劫抢秧兰口袋、帽簷等项,尽抢一空。似此不法之人将来后患无底矣。只得报明塘爷塘前,恳祈转报以便行止。记开:口袋十个,帽簷三个,秧兰伍石[7]。

这是清代中期的一张 “报单”,所记载的事件发生在乾隆二十三年(1758年),加池寨内甫臣、甫材、起奉、菜臣、明宇共同控告中仰寨陆良海“抗租殴打、劫抢拾物”。据这些人控词陈述,这一带地方的山场素来都是有界限的,而且人们根据界限各自管业,也并不见多少争执。可中仰寨的陆良海等越界强行在甫臣、甫材、起奉、菜臣、明宇等人的山场界内种植了茶油树。茶油树已然长大,成为既定事实,加池寨山场的主人姜甫臣等也“无奈”,只能以“屡年向山收租”的方式维持自己与山场的关联,并取得一些银钱弥补损失。等到这一年冬月,甫臣等人再到山场内收租时,却遭遇了中仰寨人的集体殴打,不仅没有给租银,还把他们随身所带的口袋、帽簷、秧兰抢劫一空。

1份民国三十七年(1948年)的文书(1-2-5-024)[8]191显示,当时瑶光乡加池寨“母猪形”房族的姜元瀚将500余根杉木捐给了锦屏县参议会以供建设使用,这看起来较为大公无私的做法实际上是因为与中仰寨陆宗辉、陆宗镒的纠纷有关。这团①①“团”是当地人对于山场计量单位的地方性表达方式。 山位于扒洞,土名为柳荣后,民国十九年(1930年)时买的姜世吉、姜世祥之土股后,又买了姜文辅、姜文举、姜顺望三人的栽手股。不料民国三十六年(1947年)十一月时,中仰寨陆宗辉、陆宗镒将此山杉木悉数砍掉,已经运抵加池溪口,准备“成排运放”。姜元瀚本想通过司法程序将中仰寨陆宗辉、陆宗镒诉至锦屏县司法处,但又恐“牵延时久”,故灵机一动,既然所有杉木都将付之东流,何不借花献佛,将所有杉木尽捐县参议会,这样一来中仰陆姓之人不能得杉木之钱,二来姜元瀚本人又因捐献杉木赢得司法处有关官员的感念,岂不一举两得?

嘉庆末年,姜佐兴将自蓄山场污漫溪杉木砍伐在张化河边出售,几个月后,溪水猛涨,将木冲散,姜佐兴雇人打捞,但是还是有来不及抢捞的木材漂流下河,当时王朝瑞等人或者因为赶场,或者因为探亲,就走到河边,见到漂流之木,于是就起了贪心,几个人相互商议,将木驱赶到比较窄的河面处,再行拦获。他们一共捞获了183株,还打上斧印作为记号,堆放在岸边,想着要是有人来问就索要酬金,无人来问就自行卖掉分银各用。两天后,姜佐兴、姜廷芳闻讯赶来时,王治浩等人并没有否认,而是说他们几人在抢捞时费有工力,借故索取谢金二三十两,姜佐兴不肯给那么多,允诺二三两之金,而王治浩等人嫌三两太少,最后双方发生争吵,不欢而散。姜佐兴又想起来去年他就曾因从固宠山场、从绞杉木一案具控过王治浩,王治浩输了,中仰寨陆廷贵也参与其中,是因为陆廷贵讨种了王治浩的田来佃种,土名“就又”,两块山场与田挨着,所以王治浩才有机会得知木材砍伐消息并“越界混争”。这一次姜佐兴又怕被王治浩“挟嫌勒谢”,一时情急就将上次之事添油加醋,以“王治浩烧香拜会,聚众抢劫”为由就近具控。“聚众烧香拜会”是当时朝廷所忌惮之事,因为乾嘉之际红苗作乱地方,给清朝的统治带来沉重打击。或是没有据实控诉,所以姜佐兴心虚不已,在审讯之前就“赴案投悔”,这样的行为情同自首。最后知县的判决如下:姜佐兴申诉不实,仗一百,枷号一月;抢捞木材并勒索谢金的王治浩、王朝瑞、姜华周、姜朝英、姜朝弼、蒋老杆,唐老三,笞四十;姜佐兴将183株木头领回,王治浩等不准相阻[8]179-183。

据中仰寨的村民介绍,寨中有一部分人是从黎平迁过去的,还有祖坟上的碑文为证。这样也就不难理解为何会有一群隆里所的人与加池寨之房族之间会打这么一场官司。隆里所王治浩、王志泽兄弟二人在中仰寨有田一坵,土名“就又”,因为距离太长,不方便看管,就佃给中仰寨陆廷贵种植水稻。因为赶场或者走亲戚的原因,隆里所王姓两弟兄看到“就又”附近山场乌石溪杉木长势甚好,遂生霸占之心,于是就强加阻拦。这一次的杉木是归属姜松乔的,姜松乔将二人告上开泰县官府,松乔有理有契,自然赢得官司。待松乔归家之后,王姓兄弟又生歹心,这一次姜松乔怕自己独力难当,就请姜佐兴叔父一起上府城告状。王姓弟兄自知理亏,请中人央求写一封“错阻”字了事。嘉庆十七年(1812年),姜佐兴、姜之连砍伐污漫溪之木材卖与客人,又被王治浩兄弟拦阻。姜姓复将二人告知官府,王姓兄弟二人又惧怕官府严惩,于是故伎重演,央请中人拦下诉讼,写下一封“扶嫌妄阻”字了局。正因为有了前两次事件,姜佐兴担心官府不够重视,遂添油加醋没有据实禀报。

嘉庆中后期发生的这起加池寨“母猪形”房族之人与隆里所王姓兄弟之间的争讼让我们看到了加池寨作为木利丰厚的杉木产区,来自不同地方的人群趋利相争的局面。加池寨内“母猪形”一房,包括姜佐兴、姜松乔、姜之连在内联合起来,共同保护自己房族成员利益不受外寨人的侵害。在这个过程中,房族成员个人不是单打独斗,而是依靠房族内有能力之人与自己一起应对外寨人的挑衅。房族成为个体对外事务中的强大后台,支撑着其成员在与他者所构成的侵犯、威胁、伤害中维护权益,保护自己。

除了与中仰、隆里在历史上有着许许多多你争我夺的山场纠纷外,加池寨还与文斗、塘东等寨有着或大或小的纠葛。一份道光年间加池寨众人卖“从右让”山场筹集银两以支持加池寨与文堵寨(文斗寨)争夺“布先”诉讼费用的契约也证实了加池寨与文斗寨之间确系存在山场争端。①①张应强、王宗勋主编:《清水江文书》(第一辑第1册),桂林:广西师范大学出版社,2007年,第142页。(1-1-2-032)本寨众等卖从右让山场字,道光十一年(1831年)十二月十三日,全文如下:立断卖杉木山场字人本寨众等,被文堵寨姜通盛霸占我众等布先境界,空乏银两店帐,寨内十四甲众等姜世璜、之连、世连、光秀、奉友、龙现彩、世昭、开礼、世培、开明、世明、世宽、之毫等并买主人名等,无处所出,自愿将到众徃山场杉木乙块,地名从右让,上凭大路为界,下凭元方与之毫为界,左凭岭为界,右凭上以田角为界,四界分明。此木分为贰大股,众等占土主乙股,栽主乙股。今众等将土主乙股出卖与寨内姜开让名下承买为业。当日凭中议定价银二十乙两五钱整,亲手领回应用。自卖之后,买主上山管业,众等不得异言。倘有不清,俱在众等理落,不干买主之事。恐后无凭,立此断卖字约为据。

凭中姜光秀、姜世宽、姜奉友;代笔姜世泰;道光十一年十二月十三日立卖 由于“母猪形”一房先祖曾与塘东寨因争地界毙命,导致两寨之间的关系一直不太和谐,《姜姓世纪》中记载的良富与塘东的紧张关系:

良富公,勤俭持家,善于理财,创业治产,家颇小康。其时,富盖一邨,又能勇而有谋,不畏强御,与邻村塘东争地界,两相对敌,持戈杀伤彼村兄弟二人,俄而毙命,公亦被伊重围,不能走脱,亦受标杆刺伤肚腹,脱出大肠数尺,遂自收肠入肚,以口含肠头跑回到家医治数日不效而死,后我寨分界占至污罪半冲,横过黃土坡,至上党秧村边为界,是公有□谋之功效也。公生平好善,济急救难,睦姻恤邻,所以公之后人,乐享富庶。二百年来支派绵延不替,公葬大凤形沟坎腳,坟堆耸砌夹窨沟,即三公发福之吉地也。

田野调查中笔者也听到人们尚且有记忆的关于加池寨“母猪形”与塘东村之间发生的一次血案。1993年的时候,加池寨发现塘东寨的人在砍伐他们山场界内的杉木,于是加池寨“母猪形”房族挺身而出,与塘东寨砍山之人发生冲突。“母猪形”房族的人拿着炸药,扔向塘东寨的人,但并没有炸伤他们。加池寨“母猪形”房族的人在回寨的路上被塘东寨的人追赶,几个跑得慢的人被塘东寨的人砍死了。人命关天,既然死了人,加池寨就把塘东寨告上法庭,塘东寨有2个人被判刑,一个10年,一个2年。判了10年的那个人因为有病提前出狱回家养病,另一个被判2年的就用木材贿赂了看守所的人,也被放出来了。这件事情闹得很大,自此加池寨以“母猪形”房族为代表,与塘东寨的关系就更加恶化了,甚至还把已经嫁到“母猪形”房族内的一个媳妇退回去塘东寨。

四、嵌入社会的林业:以杉木种植与采运为中心的人群与社会

雍正改土归流后,清水江河道也随之打通,两岸人们享受“舟楫之利”,伴随着“皇木”业务的开展,长江中下游的实力巨商如安徽、陕西、江西“三帮”也沿江而上,驻守在茅坪、卦治、王寨这三寨,进行木材的买卖活动。清水江的疏浚促进了人和物资的流动,商人从苗乡采办苗木,大量资本流入此地,对木材的需求也吸引了来自长江中下游地区劳动力的涌入。在佃山栽杉的过程中,本地人群和外来人群接触增多,外来人群为了更好地在清水江两岸站稳脚跟,也为了解决实际生活中遇到的粮食短缺问题,采取了“种粟栽杉”的农林混合生计方式。不同人群在种粟栽杉的合作分工中逐渐形成了一套与林木生产息息相关的社会制度,也可以说是木材的生产与经营这一系列经济活动逐渐嵌入到当地社会之中。随着木材贸易参与程度的不断加深,清水江流域的人们渐渐知晓杉木即财富,在同一个通婚圈范围内,人们在现实生活中关于杉树的经济纷争不断,但这并没有对人们结亲通婚产生决定性影响,“上山是仇家,进屋是亲戚”的独特人群关系在这一区域内不断重复演绎着。

参考文献:

[1] 黔东南苗族侗族自治州地方志编纂委员会. 黔东南苗族侗族自治州志·地理志[M].贵阳:贵州人民出版社,1990:181.

[2] 徐家幹.苗疆聞见录 [M].吴一文,校注.贵阳:贵州人民出版社,1997.

[3] 魏源. 圣武记(上)·卷七·西南夷改流记(上)[M].韩锡铎,孙文良,点校.北京:中华书局,1984:285.

[4] 伍新福,龙伯亚.苗族史[M].成都:四川人民出版社,1992:368.

[5] 张应强.木材之流动——清代清水江下游地区的市场、权力与社会[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2006:8.

[6] 张佩国.近代江南乡村地权的历史人类学研究[M].上海:上海人民出版社,2009.

[7] 张应强,王宗勋. 清水江文书:第一辑第4册[M].桂林:广西师范大学出版社,2007:287.

[8] 张应强,王宗勋. 清水江文书:第一辑第5册[M].桂林:广西师范大学出版社,2007.

[责任编辑:龙泽江]

Forest Embedded Society: Development of the Qingshui River Basin and Interaction between the Crowds in the Ming and Qing Dynasties

WANG Jun

(Develop Capacity Research Center of Western China of Guizhou University, Guiyang, Guizhou,550025; College of Economics, Guizhou University, Guiyang, Guizhou,550025)

Abstract: The development history of the Qingshui River Basin is, to a certain extent, a regional social history centered on wood planting and harvesting activities. Around the operation of the timber market, people have gradually formed a series social system which deeply concerned with planting, harvesting and transportation of Chinese fir. The Qingshui River Basin, especially in the middle and lower reaches, the villages on both sides of the strait have been involved in the timber market trade system. Focusing on the cultivation and harvesting of Chinese fir, this region has formed its own unique social and cultural system, and forestry production activities have embedded in every aspect of social life. From the perspective of historical anthropology, this paper discusses the development process of the Qingshui River basin, which is oriented towards the establishment of the timber market during the Ming and Qing Dynasties. During this period, the relationship between different groups of people has changed because of forestry production activities, and thus with a view focused on the forestry society in the Qingshui River Basin, a kind of new regional understanding and interpretation on this area is emerged.

Key words: Qingshui River Basin; forestry society; relationship of different group of people