30年艰辛历程 30载春华秋实

——关于《国际人才交流》杂志的创办

文/闭良干

今年是《国际人才交流》杂志创刊30周年,作为该刊筹办参与者之一和首任总编辑的我,对于当年创办杂志的情况,仍历历在目。

缘起

实行改革开放以来,中共中央和国务院发布《关于引进国外智力以利四化建设的决定》、国务院发布《关于引进国外人才的暂行规定》之后,我国引进国外智力、外国专家工作的形势发展得很快,“请进来,派出去”工作、留学、培训、考察的人数迅速增多,国内参与相关工作的部门、地区、单位也越来越广泛。无论是国内还是国外,都有需要了解对方国情特别是有关我国引进国外智力、外国专家工作的政策、环境、渠道、手续、经验等的强烈要求。

为了满足这种需求,当时国务院外国专家局采取了许多措施。其中,于1979年决定恢复和加强在“文革”期间被停办的机关指导刊物《专家工作通讯》。到20世纪80年代中期,《专家工作通讯》内容不断拓宽,页码增加到70页上下,其宣传和引导作用十分明显。但《专家工作通讯》是内部刊物,只发送到已聘用外国专家的部门、单位,阅读范围局限于直接从事引进国外智力、外国专家工作的干部,显然不利于发动和引导更多的部门、单位、人员来开展引进国外智力、外国专家工作。

当时,还有两种现象引起国务院外国专家局同志的注意。

第一种现象,外国的一些人才中介组织机构所做的业务广告和对即将来华工作专家所进行的集训,其效果虽然总的来说不错,但由于他们对中国的情况和政策了解得不够,其介绍的内容不可避免地有许多不确切、不真实之处,不仅不能满足外国人特别是那些希望到中国工作的专家的需要,还引起他们对中国的一些误解。有些专家来华随行携带了许多类似“备荒”之类的食品和用品,因为他们听说中国跟一些非洲国家那样缺衣少食。于是大家就想:如果我们主动向他们提供宣传资料和培训参考教材,效果不是更好吗?于是从1984年开始,国务院外国专家局就策划并着手编写相关书籍。

第二种现象,一些外国专家为其国内的报刊写文章,介绍中国情况,用今天的话说,就是“讲中国的故事”,当时在国际上产生了很好的反响。于是国务院外国专家局的同志从中得到启发,拟把他们的文章汇集出版,以扩大影响。

《国际人才交流》1989年第一期

国务院外国专家局领导将大家这些创议,报告给党中央和国务院,并得到了党中央和国务院的肯定和支持。

这样,由国务院外国专家局编辑和中国外文局帮助翻译的《外国专家看中国》(中英文两种版本)和《专家手册:外国专家来华工作生活指南》(中英文对照)这两本书,分别于1987年和1988年出版发行,效果不错,但不足之处是这种方式编辑、翻译、出版周期过长,仍然与迅速发展着的引进国外智力、外国专家工作的形势不相适应。

毛泽东一贯重视新闻报刊宣传工作的作用。邓小平也早在1950年就认为,虽然发文件、召开会议、进行层层布置贯彻仍然是一种重要的领导方法,但仅此已经不适应当时全国已经基本解放了的新形势,从而提出,应主要通过出报纸、办广播、出刊物和小册子等方法进行领导。党中央和国务院及其引智专门机构,遵循毛泽东和邓小平的指示精神和根据工作发展的实际需要,先后对引进国外智力、外国专家工作的领导方式和宣传政策进行了调整和修订,总的精神是缩小保密范围,鼓励采取多种形式扩大对国内外的宣传。这就需要解放思想,找出既要做好必要的保密工作,又要做好对国内外宣传的办法。国务院外国专家局领导集中大家的意见,遂决定要进一步把《专家工作通讯》这个内部刊物办好,同时,积极筹办一个对国内外公开发行的刊物,两个刊物既要有分工,又要密切合作。

筹办

1988年5月,中央引进国外智力领导小组改制为国务院引进国外智力领导小组,中央引进国外智力领导小组办公室(简称中引办)与国务院外国专家局合并,组建成新的国家外国专家局。新的国家外国专家局同时作为国务院引进国外智力领导小组办公室(简称国引办)。国务院引进国外智力领导小组由国务院相关部门的领导组成,由国务委员兼国务院秘书长陈俊生担任组长,原国务委员、中央引进国外智力领导小组主持日常工作的成员、时任中共中央顾问委员会常委张劲夫担任顾问。新的国家外国专家局局长同时是国务院引进国外智力领导小组成员兼国引办主任,副局长同时是国引办副主任。

新外专局的领导班子由原来两个机构的领导人共同组成。局长:王迺(原中引办主任)。副局长:李明俊(原国务院外国专家局局长)、武永兴(原中引办副主任)、徐振元(原国务院外国专家局副局长)、杨汉炎(原国务院外国专家局副局长)。他们除了相互交流原来两个机构的职能、工作和今后设想等情况外,还广泛听取原来两个机构直属部门负责人的情况介绍和工作建议。

两机构合并之前,我是原国务院外国专家局的研究室主任。研究室有一项任务是分工负责外专局的对内、对外宣传和对外国专家的团结友好工作,并主持《专家工作通讯》的编辑,实际负责《专家手册:外国专家来华工作生活指南》《外国专家看中国》两书的编辑,我本人也力主外专局需要创办公开的报刊。所以,在王迺局长听取汇报时,我自然汇报了外专局创办公开报刊的必要性、可行性,并提出了具体设想,当即得到了他的明确支持。他说,加强引智的对外宣传非常重要,大家的认识是一致的。原国务院外国专家局在对外宣传方面做了许多工作,有很好的经验和设想。原中引办也曾支持和资助欧美同学会在1984年国庆编辑出版了反映留学生事迹的《志在振兴中华》画册,在1985年10月,曾申请创办以留学生为对象的期刊,后受编制所限,改委托并资助教育部创办了《神州学人》杂志。现在两个机构合并,组建成新的外专局,创办公开报刊的条件也更具备了。他要我尽快把办刊的具体方案向局领导报告。至于报纸,他说,原来曾挂靠在中引办的华阳公司办有《中外产品报》,国家外国专家局打算把它接过来办。后来《中外产品报》被国家外国专家局接办之后,更名为《中国引进报》,作为外专局公开发行的机关报。

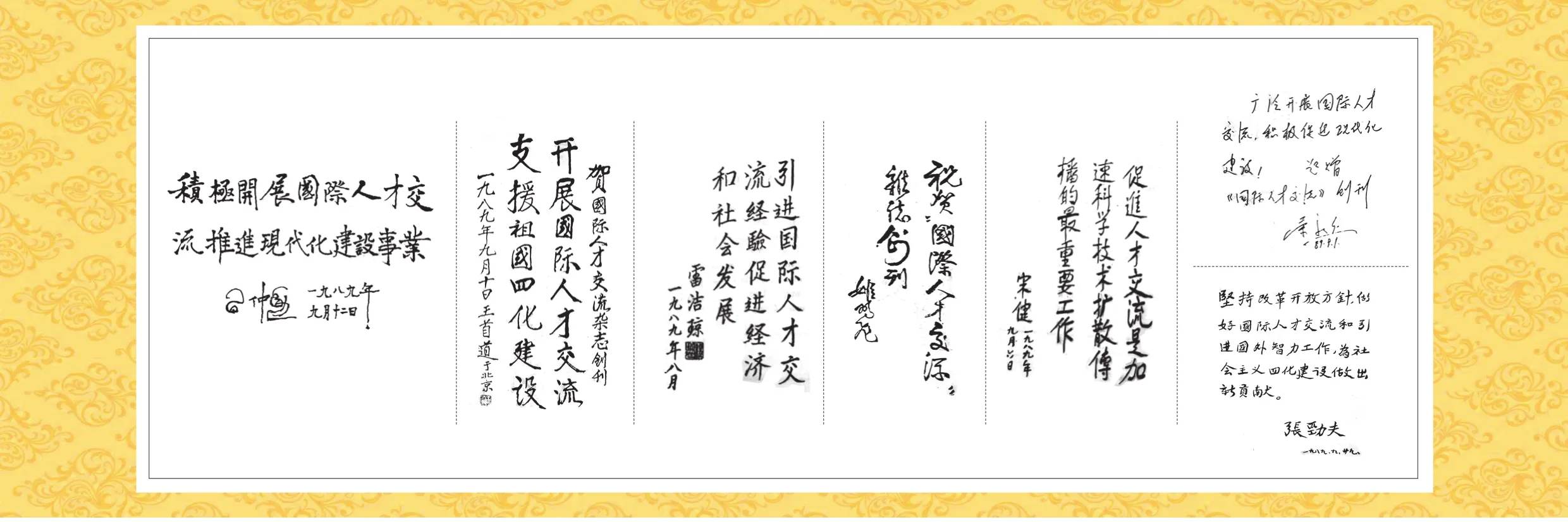

习仲勋、张劲夫等领导同志为《国际人才交流》杂志创刊题词

创办公开刊物一事,很快得到局长办公会议通过,但还需经国家新闻出版署批准。1989年2月25日,我奉命向国家外国专家局领导正式报送《关于编辑出版月刊公开发行的请示》,并附上代外专局草拟的《请审批创办公开期刊〈国际人才交流〉的函》,经局领导批准和签发后,以外专局的名义报送国家新闻出版署。3月25日,国家新闻出版署批复同意外专局创办《国际人才交流》杂志以及所提具体办刊方案。

按照经批准的办刊方案,《国际人才交流》杂志由国家外国专家局主办,实行总编辑负责制。在接到民政部1989年5月27日关于同意成立“中国国际人才交流与开发研究会”(以下简称研究会)的批复之后,外专局领导遂决定《国际人才交流》杂志由外专局和研究会共同主办,《国际人才交流》编辑部与国家外国专家局国外人才信息研究中心(简称“信息研究中心”,即现科学技术部国外人才研究中心的前身,它同时是研究会的办事机构)合署办公。原定机构改革的方案,新外专局不再设置研究室,原外专局研究室的职责分流给新成立的政策法规司和信息研究中心。《专家工作通讯》最初是由政策法规司负责编辑的,由于决定创办《国际人才交流》,《专家工作通讯》也划入信息研究中心的建制。这样,信息研究中心、研究会办事机构、两刊编辑部,基本上是三个牌子,一套人马,而我则是一身三职:信息研究中心主任、研究会秘书长、两刊总编辑。

为了加强对刊物的领导,外专局成立了《国际人才交流》编缉委员会。编委会主任:王迺(国务院引进国外智力领导小组成员兼国引办主任、国家外国专家局局长、中国国际人才交流与开发研究会会长)。副主任:徐振元(国引办副主任、国家外国专家局副局长、中国国际人才交流与开发研究会副会长)、闭良干。外专局各司室和事业单位负责人以及国家教委、科委、计经委、外经贸委、人事部等部门的相关司局负责人担任编委。

外专局还向全国引智系统发出了由我起草的《关于创办〈国际人才交流〉杂志和对现有刊物进行调整的通知》。《通知》要求各有关部门、各省(区、市)、地(市)引进国外智力、外国专家工作的归口管理机构,要“给予大力的支持和帮助”,积极为刊物撰写、组织、推荐稿件,建立记者、通讯员队伍,积极做好刊物的订阅工作,并把这些工作纳入议事日程,加强组织领导,确定一位负责同志分管。

诞生

为了让《国际人才交流》一炮打响,对创刊号进行精心策划和编辑非常重要。当初,新组建的国家外国专家局有个好风气,从局领导到各司室和单位的同志,在岗上的也好,已离退休的也好,大家团结一致,密切配合,各尽所能,有计的献计,有力的出力,许多人为此作出了贡献。

记得有一天夜幕降临时,我在家里突然接到一个电话,来电话的是国务院原副秘书长和国务院外国专家局的第一、三任局长,以及第五、六届全国政协常委,第六届全国政协提案委员会副主任杨放之。

杨放之于1925年9月同张闻天、王稼祥等一行赴苏联莫斯科中山大学留学。他是党的老报人,留苏期间就编辑杂志,秘密发行到我国东北各地宣传革命道理。1931年回国后,他曾先后担任过中共江苏省委党报负责人,中共中央文委委员,香港《珠江日报》主笔,周恩来直接领导的南京、武汉、重庆《新华日报》编委常委和该报的副刊主编,延安中共中央《解放日报》副总编辑,晋冀鲁豫边区《人民日报》总编辑。1947年,他还受命组建了临时新华总社。杨放之一贯重视报刊的作用。1955年,鉴于当时外国专家数量的迅速增加和工作涉及部门、单位的增多,原来通过“简报”的形式进行工作指导、情况通报、经验交流的形式已不适应新形势的需要,他就向国务院建议创办外专局的机关指导刊物《专家工作通讯》。当时协助周恩来总理直接领导外国专家局和全国外国专家工作的国务院副总理兼国务院秘书长习仲勋,很快予以批示“同意”。周恩来总理对此非常支持,亲自为《专家工作通讯》题写了刊名。于是,《专家工作通讯》就在1955年2月正式创刊了。《专家工作通讯》在“文化大革命”期间被停办,党的十一届三中全会后,杨放之再次受命回国务院外国专家局主持工作伊始作出的重要决定之一,就是复办《专家工作通讯》。

杨放之在电话中说,他马上要到我家来看我并同我聊聊。我这样的小辈,怎好劳动他的尊驾!何况,那时我住在靠近北京东城北二环路的中绦胡同,杨老住在鼓楼东大街南边的菊儿胡同,两处相隔两个多公交汽车站的路程,让一位年过80的老人在夜间穿街走巷,可不是闹着玩的!我一再说明:“杨老,还是我到您府上吧,如果您现在方便我马上就去。”但杨老执意要亲自来我家,我诚惶诚恐,忙到家外面迎接。一会儿,只见他老人家在家人的陪伴下,沿着宝钞胡同,踩着落在地面上有些昏暗的灯光,颤巍巍地走来。我心头不禁一热,眼里涌出了泪水,赶紧跑上前去搀扶。

那一晚上,杨老在我家同我谈的大都是有关办报刊的事情。他认为,外专局确实需要办公开报刊。他强调办报刊必须注意两点:第一,要遵循毛主席“要政治家办报”的教导,报刊一定要置于党的领导之下,坚持正确的政治方向,正确处理社会效益和经济效益之间的关系,以社会效益为先。第二,一定要遵循办报刊的规律,办出特色。他说,关于国际人才交流、引进国外智力,你们办的这个杂志在全中国目前还是独此一家,别无分店,大有用武之地。杨老对党的无限忠诚,对报刊事业、引智事业的重视,对后进的厚爱和期许,溢于言表。

我向杨老汇报了对《国际人才交流》创刊号的策划情况,其中谈到为了扩大刊物的影响,拟请一些中央领导同志为《国际人才交流》题词,并拜请杨老向习仲勋汇报。杨老连说:“这个设想,好!好!应该!应该!”

如前所述,习仲勋在20世纪50年代和60年代初期曾协助周总理直接领导国务院外国专家局和全国的外国专家工作。他在党的十一届三中全会以后,受命主持广东省的工作,根据邓小平的指示,在广东为改革开放率先“杀出一条血路”。习仲勋随后到中央担任中共中央政治局委员(开始曾主持书记处的日常工作),当时任全国人大常委会副委员长。杨放之向习仲勋汇报的时候,我当时恰巧有别的事抽不出身,是委托刘永志(当时他从中国人民大学硕士毕业后,分配到局政策法规司,临时在信息研究中心实习锻炼,后任法规司司长、中国国际人才交流协会办公室负责人)陪同前往的。习仲勋和杨放之是多年的上下级关系,彼此工作密切配合,相处融洽。这次见面两人倍感亲切,相谈甚欢。习仲勋对创办《国际人才交流》的举措赞赏有加,表示愿意为《国际人才交流》的创刊号题词。没过几天,我们就接到了习仲勋在1989年9月12日为《国际人才交流》的题词:“积极开展国际人才交流 推进现代化建设事业”。

经过大家分头联系,为《国际人才交流》创刊号题词的,还有时任中共中央顾问委员会常委的王首道、张劲夫、姬鹏飞、黄华;时任全国人大常委会副委员长的朱学范、荣毅仁、雷洁琼;时任国务院国务委员的宋健。

王首道的题词为:“贺国际人才交流杂志创刊开展国际人才交流 支援祖国四化建设”。

张劲夫的题词为:“坚持改革开放方针,做好国际人才交流和引进国外智力工作,为社会主义四化建设做出新贡献。”

姬鹏飞的题词为:“祝贺‘国际人才交流’杂志创刊”。

黄华的题词为:“国际人才交流”。

科技日报社、中国青年报社、科技中国杂志社、中国农村科技杂志社、人民画报社、五洲传播出版社、外文出版社有限责任公司、北京大学出版社有限公司为《国际人才交流》杂志创刊三十年发来贺信

朱学范的题词为:“引进国外智力 加速我国现代化建设”。

荣毅仁的题词为:“广泛开展国际人才交流,积极促进现代化建设!”

雷洁琼的题词为:“引进国际人才交流经验 促进经济和社会发展”。

宋健的题词为:“促进人才交流是加速科学技术扩散传播的最重要工作”。

1989年12月,在向外正式宣告成立中国政府人才交流与发展研究会的时候,《国际人才交流》杂志创刊号也随之问世了!

刊名是请著名书法家、时任全国政协副主席、中国书法家协会会长的赵朴初题写的行楷字体。

创刊号的四个封面是全彩色:封面全版刊登邓小平会见诺贝尔奖获得者李政道时,两人相互牵手边走边亲切交谈的彩照。封二上半部刊登时任中共中央总书记江泽民接见留学归国人员的彩照,下半部刊登时任国务院总理李鹏接见外国专家的彩照。封三刊登外专局领导分别会见外国专家、朋友的彩照。封底刊登国庆40周年烟火晚会天安门城楼的彩照。

创刊号中心页插有4页彩照,分别刊登李鹏、姚依林等党和国家领导人、国务院引智领导小组成员接见参加国庆典礼外国专家和给获得“中国政府友谊奖”专家发奖,以及外国专家在中国工作活动的多幅彩照。

创刊号在首要版页刊登了9位党和国家领导人为刊物的题词。

创刊号设置了“要闻剪辑”“研究与探讨”“经验谈”“名人录”“春华秋实”“专访”“人物春秋”“神州掠影”“海外见闻”“异国他乡”“友谊篇”“史海钩沉”“国际人才信息”“国际人才交流组织简介”“书刊评介”“文苑”“知识窗”“简讯”等栏目。以后栏目的设置根据新的需要有所调整和补充。

按报批的方案,《国际人才交流》最初为普通16开本,64页,仅创刊号有4张中心彩色插页,为双月刊,从1990年7月起改为月刊。1993年刊名改排印刷体。1994年6月对栏目、版面作了一次较大改进。从1998年1月起改出国际通行的大16开本,每期恢复4张中心彩色插页,纸质也大为改善。进入21世纪后,逐步实现了全彩色印刷。

中共中央顾问委员会常委王首道于1991年7月16日给编辑部来信,表示:“《国际人才交流》杂志,各方面反映很好”,“确有特色,办得不错。希望同志们继续努力,作好国际人才交流方面的宣传工作,介绍经验,交流信息,推动人才交流,支援祖国社会主义现代化建设。”(载《国际人才交流》1991年第9期)

1992年1月14日,著名作家、全国政协常委、中国文联副主席、中国民主促进会名誉主席冰心女士给《国际人才交流》题词:“《国际人才交流》是中国人民和四海的侨胞以及五洲的朋友互通情谊和信息的一座大桥。”(载《国际人才交流》1992年第3期)

30年来,在党和政府的领导下,经过创办者和后继者们的不断努力,在各部门各地方以及众多外国友人的支持下,《国际人才交流》已经成为国际“讲好中国故事,传达中国好声音”的重要平台,成为我国宣传中国特色社会主义引智聚才理论体系和我国引智聚才工作发展的一个重要窗口,成为优秀“双效”期刊、多个国家级数据库来源期刊,在国内外产生了广泛积极的影响。