清代皖西地区蝗灾探析

汪德华

(淮北师范大学 历史与社会学院,安徽 淮北 235000)

皖西历史悠久①,文化气息浓厚,一直是传统社会中重要的农业生产基地。但是由于当地自然条件复杂,蝗灾多发,经常给当地的农业生产与社会生活带来重要负面影响。学界近几十年来对历史时期蝗灾研究的成果颇多,就安徽省内而言,相关成果主要集中于皖北和皖江地区,较具代表性的有龚光明和陈玲玲的《皖北刘猛将军庙分布探究》[1],吴媛媛的博士论文《明清时期徽州的灾害及其社会应对》中的部分章节等[2]。总体而言,目前学界对历史时期的皖西蝗灾虽有局部涉及,但并没有专门细致研究成果出现。故此,笔者拟根据地方志中的相关记载,对清代皖西地区各州县蝗灾的情况、特征、原因及社会应对作简要探讨。

一、清代皖西各州县蝗灾概况

自古以来,皖西区域内水利条件优越,淠河、史河穿境而过,瓦埠湖连接着多条河流,著名的正阳关则有汇集七十二水之称,这些为境内的农业生产提供了重要保障。加之芍陂的滋育,更让皖西地区长期成为重要粮食产区之一,还形成了畜牧业、林业、茶业、渔业等多样化的农业格局。但是历史时期,蝗灾一直困扰着这一地区的农业生产,马世骏认为淮河中游是历史时期蝗灾严重的地区[3](P10,P199-212),而皖西正处于淮河中游南岸,蝗灾的发生频率亦高,笔者根据地方志史料将清代皖西各州县蝗灾概况列出(表1)。

从表1可见,尽管多数地方志对蝗灾发生的年份及灾情概况记载仅是寥寥数语,但依然不难看出蝗灾爆发的频繁与严重程度。在传统社会中,农业是百姓维持生计的最主要来源,也是国家经济的主要支柱。面对严重而频发的灾情,百姓的应对能力有限,致使大量农作物受灾,最终造成家庭农业收成大幅锐减,生活质量无法保障,甚至威胁到国家的税收。当地的歌谣《哀江南》中就写道:“旱魃来游二百日,飞蝗欲夺生人室”[4](P618),生动地描绘了蝗灾的发生对百姓生产和农村生活的严重危害。

由于蝗虫破坏农作物,也会使市面上流通的粮食减少,加之无良商人趁机哄抬粮价,导致粮价疯涨,加重了灾害破坏的程度。面对严重的蝗灾和生存危机,百姓或忍受饥荒,或逃亡。例如咸丰八年(1858),六安州、寿州、霍山县及舒城县等多地相继发生了严重的蝗灾,高昂的粮价几乎断绝了百姓的生存希望,据史料记载:“春,大饥,斗米钱二千。夏秋大疫,蝗蝻复作,民之死者,不可计数。”[5](P2049)由蝗灾而导致的饥荒,进而造成百姓死亡人数持续上升,以致无法统计;而幸存活下来的百姓则不得不背井离乡,举家外迁;更有甚者,有的家庭不惜卖儿卖女换取钱粮,地方志记载:“其幸存者,率挈妻女,逃他州县,鬻之以活口。”[5](P2049)大量的逃亡流民也在一定程度上影响到社会稳定。

续表

二、清代皖西蝗灾特征

清代皖西蝗灾表现出明显的季节性特征。据表1统计可见,清代皖西各州县蝗灾发生次数共计57次,发生在夏秋两季的蝗灾高达48次,所占比为84.21%;其中夏季蝗灾发生次数为30次,所占比为52.63%;秋季蝗灾发生次数为18次,所占比为31.58%。而春冬两季的蝗灾发生次数仅为9次,所占比为15.79%;其中春季蝗灾发生次数仅为8次,所占比为14.04%;冬季蝗灾发生次数仅有1次,所占比为1.75%。可见,清代皖西地区的蝗灾发生在夏季最多,秋季次之,冬季最少。结合表1的统计结果,可将其清代皖西蝗灾的季节性发生频次列出(表2)。

表2 清代皖西蝗灾季节特征分布表

清代皖西蝗灾还表现出年份不均的特征。通过整理表1数据,可以看出康熙年间发生次数为14次,占比24.56%;雍正年间发生次数为2次,占比3.51%;乾隆年间发生次数为6次,占比10.53%;道光年间发生次数为9次,占比15.79%;咸丰年间发生次数为20次,占比35.09%;同治年间发生次数为3次,占比5.26%;光绪年间为3次,占比5.26%。由表1和表3对比可见,清代皖西蝗灾多集中在清前期的康熙六年(1667)至康熙二十六年(1687)间,以及清晚期的道光十五年(1835)至咸丰十一年(1861)间。康熙年间蝗灾次数占清代总次数的24.56%;咸丰年间蝗灾次数占35.09%。结合清代各皇帝在位时间的长短,折合成灾害发生的年次情况如表3,从中可见,咸丰年间发生的频率最高,为0.55年/次;其次是道光年间,3.34年/次;康熙与同治年间相似,分别为4.36年/次和4.34年/次;光绪年间发生的频次最低,为11.34年/次,乾隆年间与之相差不大。

表3 清代皖西蝗灾年份特征分布表

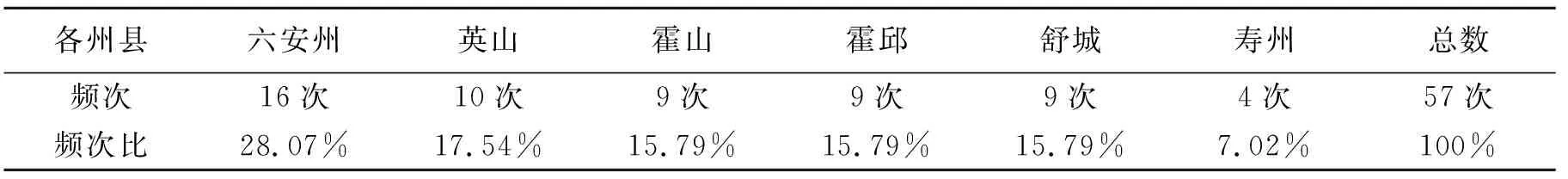

清代皖西蝗灾还具有空间差异性特征。通过分析清代皖西各州县地方志史料,结合表1,可以整理出清代皖西地区各个州县蝗灾发生频次如表4,从中可见,在皖西六县(州)中,发生次数高者为六安州,总共16次,占28.07%;其次是英山县,为10次,占17.54%;霍邱、霍山、舒城皆为9次,各占15.79%;而寿州最少,仅为4次,占7.02%。总体上,清代的六安州为蝗灾高发区域,英山、霍山、霍邱、舒城四县情况大体相当,寿州明显较低。

三、清代皖西地区蝗灾多发的原因

皖西地区的蝗灾与当地的自然气候息息相关。该地区既具有北方干燥的气候特征,又具有南方湿润的气候特征。气候复杂为蝗虫幼卵的发育及蝗灾大规模发生提供了“温床”。古人常说:“旱蝗相继,旱极而蝗。”陈家祥在研究蝗灾历史的过程中,就已经指出中国蝗灾的发生与干旱有密切的统计关系[6]。施和金曾指出淮河流域的旱灾发生规律,“以旱灾而言,淮河流域也是集中在夏秋二季,但夏旱要多于秋旱,前者占39.6%,后者占21%,秋旱只及夏旱的一半。”[7]综合可见,地处淮河南岸的皖西地区的蝗灾也多发生于夏季,侧面反映出当地的蝗灾与干旱性气候存在着一定的关联。根据表1,笔者统计出清代皖西旱灾与蝗灾关系概况如表5。

表4 清代皖西各州县蝗灾发生频次表

表5 清代皖西旱灾与蝗灾关系概况表

由表5可见,清代皖西地区因旱灾而引发蝗灾的次数高达45次,占总蝗灾次数的78.95%,其中夏季发生旱蝗次数占总旱蝗次数的51.11%。皖西各地夏季旱蝗次数在各地总旱蝗次数所占比分别为:六安州50%,英山县50%,霍山县50%,霍邱县50%,舒城县55.56%,寿州50%。由此可见,皖西各地蝗灾与旱灾发生也具有明显的同步性关联。

皖西地区的温度也与蝗灾发生具有重要联系。李钢等学者研究成果表明:“蝗卵的起点发育温度为15℃,蝗蝻的起点发育温度为20℃,飞蝗的发育适温为25℃~40℃,最适宜发育温度为28℃~34℃。”[8]而皖西地区历年夏季温度变化不大,平均温度为26.2℃[9],已经可以达到蝗卵、蝗蝻以及飞蝗的发育的适宜温度。特别是该地区夏季先后会出现“梅雨”和“伏旱”两种特殊气候,“梅雨”发生在6、7月间,持续周期20多天,这期间,“长江下游江淮两岸各站气候平均温度基本稳定在22℃以上”③,皖西“温度范围大致是20℃~27.9℃。”[10]这已经能达到前述蝗卵与蝗蝻的起点发育温度。“伏旱”发生在7、8月间,持续周期一个月,皖西平均温度可达28℃~31℃,午后温度一般达33℃~35℃,最高可达43℃~45℃④。这也与前述的飞蝗发育温度及最适宜发育温度高度吻合。

皖西地区的复杂地形一定程度上也会影响蝗灾发生率。六安州下辖英山与霍山二县,地形复杂,既有山区与丘陵,地势不平,又有河流及其支流流经,容易留下大量的湖滩及洼地。陈业新就曾说:“淮河中游地区水潦灾后的自然环境和社会农业生产活动方式的负向变化,为飞蝗的发生提供了良好的生境条件,其作用具有正向的性质。长期的水潦尤其是黄泛后形成的河湖浅滩及其上生长的芦草等,不仅为飞蝗提供了不可多得的、良好的滋生地,而且还为飞蝗提供了其最喜食的植物——芦苇等。”[11]可见,六安州境内多低洼湿地与滩涂的地形状况,为蝗虫幼卵发育提供了天然的滋生场所,增加了蝗虫的发生率。而英山与霍山地势较高,则不利于蝗虫幼卵繁殖生存。寿州位于淮河与其支流的交叉点,地势平坦,无法形成过多的洼地,可提供蝗虫生存环境的区域较少,故而蝗灾次数也最少。

社会环境很可能也是造成皖西蝗灾高发的原因之一。前文已述,清代皖西蝗灾集中爆发的第一个时段为康熙六年(1667)至康熙二十六年(1687)间,这一时期,国家内忧外患,明末清初以来各地战乱动荡仍未停止。第二个集中时段为道光十五年(1835)至咸丰十一年(1861)间,在近30年时间发生蝗灾高达29次,几乎连年发生,灾情严重。而咸丰年间,皖西恰恰长期处于太平军与清军的战争对峙地带。上述两个阶段蝗灾集中爆发期,恰好与皖西经历的动荡不安时期高度重合。

四、清代皖西地区蝗灾的应对

清代皖西百姓在实践中总结了许多捕蝗经验,其中土埋杀卵法就是具有代表性的方法之一。当地百姓对蝗虫幼卵的生存环境已经有了深刻认识,通过对洼地及滩涂里的蝗卵进行土埋,破坏蝗虫幼卵的繁殖环境,来降低蝗虫群体的数量。关嵩祺在《捕蝗谣》中记载:“鱼鰕遗种烂沙泥,蒸湿虫生有至理。”[12](P1824)韩献在《除蝗谣》里也有明确记载:“蝗至辄遗育,伏患曷能瘳。春晖群蛰起,新羽狎来牟。”[12](P1773)歌谣中反映出当地百姓已经认识到蝗卵不及时进行土埋,等到温度适宜的时候,就会孵化并大量繁殖为新的蝗虫,会加重灾情。土埋杀卵法的好处是可以从根源上减少蝗虫的数量,减轻蝗灾危害。

还有一种较为常用方法即火烧法,当地歌谣中也多有关于火烧法捕蝗的描写,譬如韩献在《除蝗谣》中提到:“谁易言生杀,燋扑重愆尤。”[12](P1773)蝗灾灾情严重,迫使皖西百姓不得不去火烧蝗虫,尽力挽救农业损失。关嵩祺的《捕蝗谣》也说道:“炎灭焦灼亢不巳,河流涨落江潮起。”[12](P1824)蝗灾爆发对于皖西百姓来说是致命的,甚至能造成社会恐慌。而火烧蝗虫,又会担心庄稼被点燃,呈现出“秋田稼熟如云拥,常恐剥蚀荡成灰”[12](P1824)局面,火烧法虽然有效,但并不是最好的方法。

蝗灾爆发之际,官府也积极采取措施降低灾情。清代国家出台了不少相关治蝗惩戒措施,如乾隆十八年(1753)颁发谕旨:“嗣后州县官遇有蝗蝻,不早扑除,以致长翅飞腾、贻害田稼者,均革职拿问。”[13](P284)从制度上督促地方官员积极应对蝗灾,事实证明这样的制度是有效的,在光绪《续修舒城县志》“人物志·义行”章节中记载了一些皖西官员组织捕蝗的典型事例:“江自凤,字廷弼,州同……乾隆年蝗,自凤出谷募夫捕灭……又有董以裕者,字济安,例贡生……募夫与里人捕灭之。”[14](P420)面对蝗灾,地方官府还会及时下达捕蝗文书,命令里长等组织民众参与捕蝗,关嵩祺在《捕蝗谣》就有记述,“官家迭次下符牒,里长敦促吏胥虐。”[12](P1824)还有一些地方官,在蝗灾来临之际,甚至捐出自己的俸禄招募民众,一起捕蝗,同治《六安州志》中就记载了六安州官员祝应权的捐俸捕蝗事迹,“州旱蝗四起,捐俸募民扑灭。”[15](P901)

蝗灾发生后,首先要处理饥民生存问题,较为常见的方法就是设立粥厂,张斯善在《史中丞功德记》中就有记载:“戊寅夏,飞蝗自西北来,若云密雨骤……公措米千余石,分设粥厂九处,活饥民无数。”[12](P1593)皖西官员骆循理则积极用存储的粮米救济百姓,“旱蝗时,储米数百石,尽发以赈,全活亦不下数千人。”[15](P897)遇见特大蝗灾,官员无力救济时,便上书朝廷申请蠲赈,州守王所善就记录了康熙十八年(1679)地方官员因蝗灾申请蠲赈的事件,“又据里民泣报飞蝗……竹木皆黄,粒食告匮,忽又飞蝗蔽日,虽无苗可食,而树叶并为一空。合州民命,实无一线生路……另报奇荒,旱赐全恩。”[16](P1695)蝗灾过后,农田亦呈荒芜状态,官员还积极组织恢复农业生产,拨发稻种与耕牛是常见的重建举措,地方志记载:“况时当耕作,播谷方兴,若复半月羁延,难活一方生命。恳怜奇厄,急救倒悬,赈发粥食以延余生,量给牛种以图秋获。”[17](P1874)此外,部分地方的官府还通过一些开源的方式,大力免除税收,招徕流民。

设立刘猛将军庙并举行祭祀,是古代地方政府常见蝗灾禳除方式之一。清代皖西各地也曾兴起建立刘猛将军庙浪潮。同治《六安州志》记载,当地的刘猛将军庙建于雍正十二年(1734),“每岁冬至后第三戊日,及正月十三日诞辰致祭……惟神夙昭勇略,懋著灵威,功殄螟蝗,惠周原隰。”[18](P210)同治《霍邱县志》也记载刘猛将军庙在城隍庙旁,“每岁冬至后第三戊日、正月十三日诞辰致祭……道光十一年重修,有碑记。”[19](P62)光绪《寿州志》记载刘猛将军庙在州署北边,“每岁正月十三日、十二月择日致祭牲少牢。”[20](P200)光绪《续修舒城县志》也有记载,康熙六十年(1721),“知县蒋鹤鸣募建。雍正七年,并祀刘猛将军……光绪三年飞蝗入境,知县周岩祷于祠基,蝗不为灾,捐俸于旧址重建。”[21](P78)祭祀禳灾显然不能达到真正驱除蝗灾的效果,但是其能形成一种心理慰藉,在当时对鼓舞人民坚守家园与稳定社会秩序能够起到一定积极意义。

五、结语

清代皖西地区蝗灾频发,表现出季节、年份以及空间分布不均的特征,危害了社会生产和生活。面对蝗灾,皖西百姓采用的土埋法与火烧法进行自我抗灾救灾,地方政府也能积极组织捕蝗,并参与救济赈灾。地方官员与百姓的互动在很大程度上,可以增强抗灾力量,对抵御灾害、挽救农业损失及百姓财产起到重大作用。祭祀禳灾虽然起不到真正的捕蝗作用,但会在心理暗示方面起到一定的积极作用。而作为祭祀除蝗之风的产物——刘猛将军庙,曾经见证了清代皖西地区蝗灾的多发的历史,折射出灾害冲击下的百姓生活,如今成了皖西地区文化遗产中的一部分。

注释:

① “皖西”称呼起源于民国,现代意义上的皖西大致范围为六安(金安区、裕安区、叶集区)、霍邱县、寿县(2015年底划入淮南)、霍山县、舒城县、金寨县。相对应清代皖西地区则界定为六安州(领县二,霍山、英山),霍丘(时属颍州府),寿州(时属凤阳府),舒城(时属庐州府)。具体可参考谭其骧的《中国历史地图集》(清时期),安徽省地图,第18-19页。

② 表1根据六安州、英山县、霍邱县、霍山县、舒城县、寿州等皖西各州县清代地方志整理,方志版本如表,卷次从略。

③ 温度数据来源中国气象数据网气象百科资料,梅雨标准。

④ 温度数据来源中国气象数据网气象百科资料,伏旱。