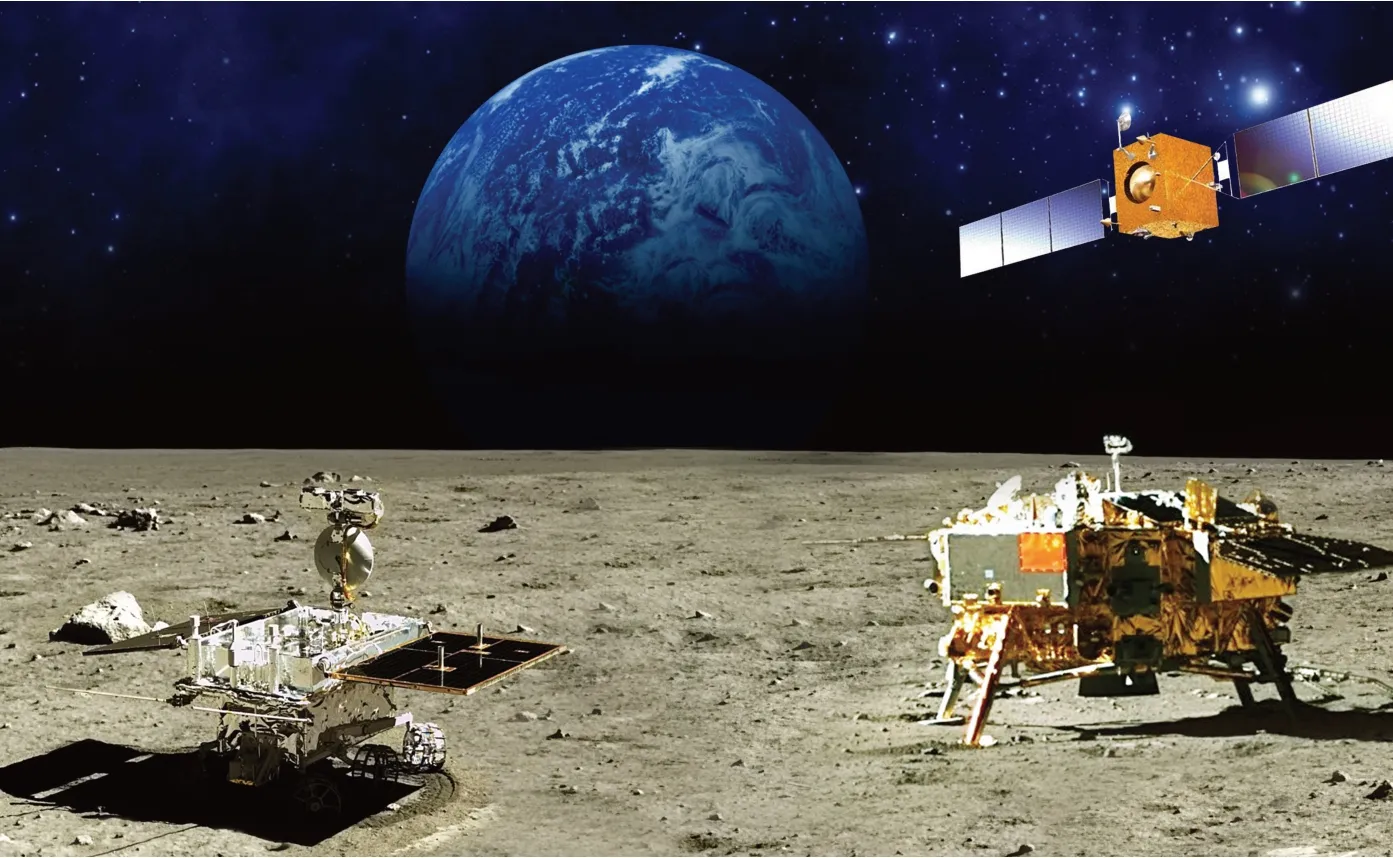

“嫦娥”与“玉兔”的登月故事

——中国探月工程三期回眸

袁和平/文

回眸历史,人们不曾忘记,2013 年12 月14 日登月的“嫦娥三号”着陆器和“玉兔号”月球车,她们是中国第一个月球软着陆无人登月探测器。也是继40年前阿波罗月球探测计划”(Apollo)(美国从1961 年到1972年组织实施的一系列载人登月飞行任务)和“月球号”(Luna)(苏联第一个月球探测计划中所使用的空间探测器的名称)系列探测器以后多年,21 世纪首次着陆在月球表面的探测器。

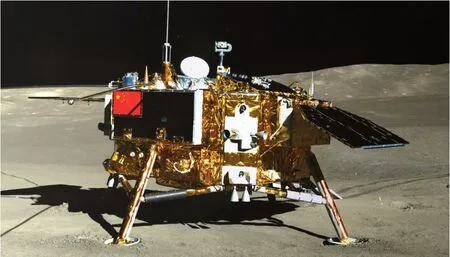

历史是这样记录的:“嫦娥三号”着陆器和月面巡视器(“玉兔号”月球车)在月球上安全度过首个月夜,标志中国圆满完成探月二期工程。

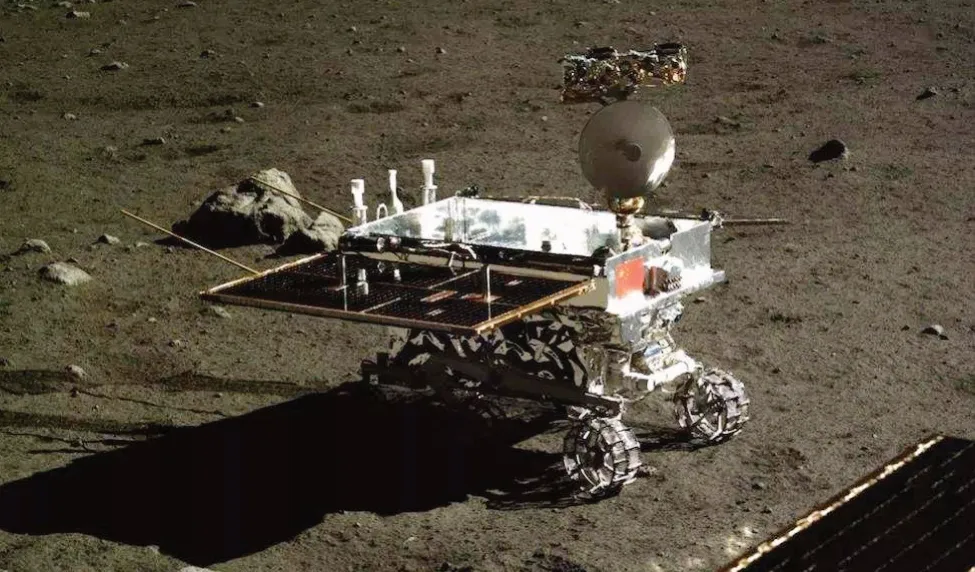

从那一刻开始,“玉兔号”月球车似乎就成为牵动国人砰然心动的“宠物”。航天专家叶培建评价,“嫦娥三号”在月球轨道安全降落,精准、漂亮;实现自主避障,创造了中国航天落月 “第一次”的纪录。特别是我们能从地球上发出指令,把中国巡视器“玉兔号”月球车安全地从着陆器上分离,并在月球上行走,成功突破探测器月夜生存技术;此外,能够在极端环境下生存下来的“嫦娥三号”科学载荷,获取了很多新成果。“由此,中国对月球环境有了比过去更加清楚的认识。”叶培建说。

“嫦娥三号着陆器于2014 年2 月18 日成功自主唤醒,进入第28 个月昼日,工作正常。”自2013 年12 月14 日“嫦娥三号”实现月面软着陆以来,“嫦娥三号”探测器经历了27 个月夜日的极低温度考验。“嫦娥三号”的科学目标和工程目标均已圆满实现。

设计寿命1 年的“嫦娥三号”着陆器目前已在月面运行管理797 天,超期服役14 个月。月基天文望远镜等有效载荷及工程参数测量设备工作正常。“嫦娥三号”任务获取的大量工程数据和科学数据,为今后月球探测和科学研究打下了坚实基础,其科学探测数据也已陆续向全球开放共享。

随着探月二期的落幕,原本打算用作“嫦娥三号”备份星的“嫦娥四号”将发挥什么作用呢?

“嫦娥四号着陆器和巡视器将在月球背面软着陆,开展就位和巡视探测。”中国探月工程总设计师吴伟仁2016 年1 月14 日在月球探测载荷创意设计征集活动新闻发布会上说。

“我国已具备开展月球背面探测的科学和技术基础,与其他航天大国和空间组织的相关探测项目尚在论证阶段。‘嫦娥四号’任务的实施,必将有助于我国在月球探测领域实现由追随到引领的跨越。”

“嫦娥四号”继承了“嫦娥三号”的基本架构,但科学载荷却发生了很大变化,特别是她开展的对月球背面的地质探测等任务是极富创新性的使命。因为,月球正面和背面的电磁环境非常不同,月球背面电磁环境非常干净,是天文学家梦寐以求开展低频射电研究的场所,如果能在月球背面放一个低频射电的频谱仪,必将填补国际空白。吴伟仁对此充满信心。

“嫦娥三号”成功发射

随后的历史证明,“嫦娥四号”的成功落月,实现了三大“壮举”:首次实现人类探测器造访月球背面;首次实现人类航天器在地月L2点对地月中继通信;为科学工作者提供月球背面空间科学研究平台,获得一批重大的原创性科学研究成果。“嫦娥四号”的成功谱写了世界上第一个在月球背面软着陆探测器的历史新篇章。

“嫦娥四号”的发射和落月成功,特别是她造访月球背面,已经给中国的科研事业带来许多新机遇。荦其大端,主要有三:

首先,解决了月球背面如何与地球直接进行通信的世界性难题。与“嫦娥四号”任务紧密相连的“鹊桥”中继卫星在地月L2 拉格朗日点,为“嫦娥四号”与地面提供通信中继服务,解决了这个难题。

其次,让地球人首次真实地看见了月球背面。由于月球背面始终背对地球,因此,地球上始终不能完全看见月球背面。“嫦娥四号”之前,美国、苏联、中国的月球着陆探测器也都是在地球能看见的月球正面软着陆,人类对于月球背面的了解程度远不及月球正面。在人类历史的大部分时间里,月球背面完全就是一个谜。因此,“嫦娥四号”成功的在月球背面软着陆,对于月球研究和中国航天来说,具有重要的意义。

其三,利用月球背面屏蔽地球无线电干扰的独特条件,“嫦娥四号”开展了空间科学领域最前沿的低频射电天文观测,填补国际空白。利用月球背面保存的最古老月壳岩石的独特条件开展地质特征调查,有望在国际上首次建立集地形地貌、浅层结构、物质成分于一体的综合地质剖面和演化模型,获得对月球早期演化历史的新认知。

此外,“嫦娥四号”还是一位国际合作、公众参与的“中国月球使者”。在选择中继星的整星方案和研制定点单位时,探月中心就邀请了高校、科研院所、企业等多方面单位参与竞争择优。这在深空探测领域尚属首次,迈出了中国航天面向社会开放的坚实一步。而且,“嫦娥四号”也是国际合作的践行者。因为早在2015 年初,中国就向国际社会发布了科学载荷合作意向书,与近十个有参与意向的国家或航天组织取得了联系,为此,“嫦娥四号”上也搭载了多台国际载荷。

“嫦娥四号”成功着陆在月球背面南极

随着探月二期的落幕,探月三期也在有序展开。只是由于长征五号运载火箭第二发飞行试验失败而延宕至今。但“嫦娥”与“玉兔”,甚至包括“吴刚”的故事依然还在延续。

让我们把追溯的目光放回到2014 年10 月。正是在“嫦娥三号”奔月、落月的历程中,探月工程中心就围绕探月三期组织了在国际航天界认为是技术难度最高的“再入返回飞行试验”。业内人士把它昵称为“小飞”。这个“小飞”实际就是 “嫦娥五号”月球探测器的试验器、探路者。

2014 年11 月1 日,试验以一次接近完美的着陆宣告成功,标志着我已全面突破和掌握航天器以接近第二宇宙速度的高速再入返回关键技术。北京时间2015 年1 月11 日凌晨3 时许,在北京航天飞行控制中心科技人员精确控制下,我国探月工程三期再入返回飞行试验器服务舱成功实施近月制动,进入远月点高度约5300 千米、近月点高度约200 千米、飞行周期约8 小时的环月轨道,继续为“嫦娥五号”任务开展在轨验证试验。截至目前,服务舱能源平衡,状态良好,地面测控捕获及时、跟踪稳定,飞行控制和数据接收正常,后续各项拓展试验工作正顺利有序展开。

据“嫦娥五号”总设计师胡浩介绍,“中国探月三期工程再入返回试验”圆满成功,验证了“嫦娥五号”从月球采样后的“回家之路”——从地球轨道以第二宇宙速度,在大气层上“打个水漂”实现降速,返回地球。

这个极高的再入大气层速度,带来一系列前所未有的特殊挑战。时任探月工程三期副总设计师裴照宇说,返回器从100 多千米高度进入大气层时,这个高度的大气非常稀薄,已经不是连续的气流,而是分子气层,会产生一系列特殊的气体效应。此外在大气层中超高速飞行会对返回器产生烧蚀,其程度也比以往要高得多。

“‘小飞’表现出色。它的服务舱和返回器在距离地球约5000千米的地方分离以后,返回器返回地球。服务舱绕地球抬升返回月球,为“嫦娥五号”任务顺利实施及未来其他一些深空探测项目‘打前站’。”胡浩说。

历史是这样记载的。2014 年11 月1 日5 时53 分,飞行试验器服务舱与返回器在距地面高约5000 千米处正常分离,最关键的“太空打水漂”开始。

这次试验的最大难点所在是控制精度“准”。在距离38 万千米的地月空间里,飞行轨道精度必须控制在厘米级别,不然几小时后积累的误差就足以发散到让任务失败的地步。有航天专家指出,对精度的要求可形容为“在1000 千米外命中一个一分硬币大小的东西”。“假如中国所有卫星和洲际导弹都加装这两个系统,就意味着我们的卫星可以灵活躲避任何攻击,洲际导弹可以突破任何拦截”。实际上它就是把地球作为“靶标”,完成了数十万千米外的一次交会。由于返回器的速度极快,而且再入大气层时会因为进入黑障区暂时中断通信,无法依靠地面引导,因此整个返回过程只能由返回器自主完成导航和轨道调整。

“玉兔号”月球车

着陆位置选择了相对年轻的熔岩流形成地区

让返回器自主完成导航和轨道调整,是中国航天界的重大技术突破。在此过程中,负责返回器轨道控制的“制导、导航与控制系统(CNC) ”技术完全由中国自主开发,它成功经受住实战检验。“由于受太阳风、温度等因素影响,高空天气条件难以预测,返回器进入大气层时可能遭遇各种情况。我们对此进行了上百万次模拟试验,确保返回器返回时无论遭遇哪种情况,都能找到预定方案进行轨道和姿态调整。”

“小飞”先后完成了远地点54 万千米、近地点600 千米大椭圆轨道拓展试验和环绕地月L2 点探测、返回月球、“嫦娥五号”调相机动模拟试验、两器月球轨道交会对接飞控过程模拟等任务。“返回器完美返回地球,服务舱继续展开拓展试验。试验任务圆满完成,标志着中国探月工程结束‘单程时代’!”

“2015 年9 月,‘小飞’对嫦娥五号预定采样区进行遥感成像,获得了分辨率1 米左右的优质影像图,为“嫦娥五号”任务月面软着陆和采样区域的选择提供了依据。”胡浩说。

正是由于这次“月地再入返回飞行试验”的成功,经探月工程重大专项领导小组会议审议,“嫦娥五号”任务正式由初样研制转入正样研制阶段,原预计于2017 年前后完成研制并择机发射(“嫦娥三号”和“嫦娥五号”分别肩负着我国探月工程二期“落月”和三期“采样返回”的主任务)。

据胡浩介绍,肩负探月工程三期“采样返回”的“嫦娥五号”于2011 年正式立项,自2013 年转入初样研制阶段以来,研制队伍团结协作,攻克众多关键技术,工程进展情况总体良好,各项研制工作稳步推进。其中,2015 年按计划完成了初样设计和产品研制,通过技术攻关、地面试验、系统间试验、专题研究和全过程任务链路分析等,验证了初样设计、工艺方案和地面设备,按计划完成了各系统初样转正样研制阶段评审和转正样阶段评审。

探月工程三期发射场合练工作在2015 年12 月已圆满完成。航天专家指出,这是新火箭、新探测器、新发射场、新队伍的第一次见面,全面考核了工程大系统间的接口匹配性以及火箭设计、发射流程等环节的正确性,进一步验证了“嫦娥五号”探测器系统、运载火箭系统初样研制状态满足任务要求,将为如期实现探月工程第三步目标奠定了基础。

2015 年5 月11 日,有关方面发布消息,中国航天科技集团公司五院508 所圆满完成了探月工程三期着陆稳定试验第一阶段的试验。试验全面验证了8 种状态、18 个工况下模型的着陆初始参数、着陆面地形地貌和着陆面力学参数对“嫦娥五号”探测器着陆稳定性的影响。

为了真实地模拟“嫦娥五号”软着陆过程中的姿态和稳定特性,508 所研制的1/6g 重力模拟斜面不仅可以模拟月球表面月石等各种障碍物和不同着陆表面的摩擦系数,还要能承受住近2 吨重模型的着陆撞击,对斜面的模拟月表几何特性、刚度和弹性模量以及表面摩擦指标有严格要求。此外,该试验基于双线摆原理设计的空间复杂绳系悬挂系统,实现了模型在空中及释放过程中高精度的姿态要求。

第一阶段的试验系统地考察了组合体着陆时的着陆姿态、着陆速度、着陆面地形和着陆面摩擦系数对着陆稳定性的影响,同时也验证典型极限着陆工况下的着陆稳定性,试验数据可为“嫦娥五号”探测器的着陆稳定性分析提供设计参考。

国家国防科工局局长张克俭说:“探月三期是我国航天领域迄今难度最大、最复杂的工程,要实现月面采样返回,全面完成探月工程绕月、落月、返回地球的总目标。”

难以忘怀那烈焰腾跃、托举着重载荷卫星毅然奔向太空的壮丽画面!

2019 年12 月27 日20 时45 分,长征五号遥三运载火箭在中国文昌航天发射场点火升空,约 2220 秒后,将实践二十号卫星准确送入近地点 192 千米、远地点 6.8 万千米的预定轨道,发射飞行试验取得圆满成功。

此次发射飞行试验主要考核长征五号火箭总体方案、各分系统方案的正确性、协调性,对后续航天任务的相关关键技术进行验证。这是长征系列运载火箭第 323 次发射。

长征五号运载火箭是我国运载火箭升级换代的工程,作为我国首型大推力无毒无污染液体火箭,创新难点多,技术跨度大,复杂程度高。火箭采用全新5米芯级直径箭体结构,捆绑4 个3.35 米直径助推器,总长57 米,起飞重量约870 吨,近地轨道运载能力25 吨级,地球同步转移轨道14 吨级,地月转移轨道运载能力8 吨级,整体性能和总体技术达到国际先进水平。

本次任务的圆满成功,意味着我国具备发射更重的航天器,或将航天器送向更远的深空的能力,是实现未来探月工程三期、首次火星探测、载人航天等国家重大科技专项和重大工程的重要基础和前提保障。

回首长征五号的“王者归来”之路,从任务失利到重整旗鼓,从问题归零到扎实准备,从屡克难关到圆满完成任务,无一不是艰难时刻。从这短暂而又漫长的908 天里,人们看到的是中国航天人用胜利做出的响亮回答,她彰显了一种逆境中奋起、愈挫愈勇、精益求精、大力协同的担当精神。

长征五号遥三运载火箭的成功发射,展示出坚韧不拔的攻关精神。作为我国运载火箭升级换代型号,长征五号工程技术跨度、攻关难度以及任务实施规模在我国运载火箭研制史上都是空前的。

国家国防科工局局长张克俭坦言,908 天的坚守,体现的是中国航天人科学、严谨、专业的工作作风。这是一条异常艰难曲折的道路,研制团队负重前行,以实事求是、精益求精的态度,直面问题、发现问题、解决问题,实现了200 多项关键技术突破,开展了1.5 万余秒关键技术试验和2 万多次地面试验,还采取了一系列改进优化措施,切实提升了火箭飞行任务可靠性。

“小飞”返回舱成功回收

在纪念东方红一号卫星成功发射五十周年的喜庆日子里,人们不禁由衷地发出感慨:

长征五号遥三运载火箭的成功发射,得益于动力同心的强大合力。尤其是国防科工局充分考虑整体工作界面,精心组织,统筹协调工程总体单位,火箭系统、卫星系统、发射系统、测控系统单位和各职能部门,聚焦保成功,强化军地、央地联动,汇聚优秀力量,坚持协同创新,倾神致力做好发射每一项准备工作,成为航天领域探索建立新型举国体制的又一生动实践。

历史正昭示未来。我们坚信,经过60 余载的不懈努力,航天战线以“十年磨一箭”的工匠精神,突破了一大批具有自主知识产权的关键核心技术,解决了研制中的一个个难题,不仅形成了严慎细实的专业态度,而且铸就了国防科技人不畏艰难、不惧风险,敢于面对重重困难,敢于正视失利考验的责任担当。随着“胖五”实现华丽涅槃,以及由此而为中国航天打下的坚实基础,在“嫦娥五号”任务圆满完成后,中国探月工程三期迎来完美收官。