“美好乡村”背景下安徽财政支农问题与对策研究

施冰

摘 要:“美好乡村”建设是“美好安徽”战略的重要内容之一。财政的公共投资效应与收入分配效应能充分激发农村生产活力,促进乡村发展。当前,安徽省不断加大财政支农规模,提升了农村的基础设施建设,改善了民生。但是还存在着财政支农空间不平衡,支农整体水平较低,以及资金管理存在漏洞等多种问题。应当进一步完善财政支农空间布局,调整和优化财政支农的规模和结构,强化资金管理体系,促进“美好乡村”的进一步建设发展。

關键词:“美好乡村”;财政支农;公共投资;安徽省

安徽省是中国农村改革的发源地,是中国重要的农业生产区,作为农业大省,安徽省具有得天独厚的农业生产条件和农业发展的区位优势,在多年的发展之下,安徽省农村经济社会发展取得了良好的成效,农村发展的优势和潜力正在逐步显现。然而需要指出的是,目前安徽农村发展依然较为落后,农业经济较为单一,农村人均收入整体较低。财政作为公共设施建设的重要载体和杠杆能够充分调节社会资源,促进经济和社会的发展。在“美好乡村”的建设背景之下,安徽省应该进一步发挥财政的调节作用,进一步加大对财政的支农力度,促进安徽省农村又好又快的发展。

1 “美好乡村”建设的财政支持内在理路与现实需求

1.1 财政促进“美好乡村”建设的内在机理

1.1.1 财政的公共投资效用 财政对于公共投资具有十分重要的促进价值和作用,在社会福利、社会保障与农村基础设施建设方面发挥着十分重要的现实价值。当前安徽省“美好乡村”建设如火如荼的展开,但是农村依然存在着社会保障不全,农村基础设施建设落后等问题。不少农村地区道路交通设施建设较差,农村医疗与教育水平较低,这些问题在一定程度上制约着“美好乡村”的稳步推进。充分发挥财政的杠杆调节作用,加大对农村基础设施的财政支持力度,能够充分对农村地区的公共基础设施建设进行进一步完善,从而改善农村的道路设施,环境工程、医疗教育、通过财政充分促进农村公共产品的供给。

1.1.2 财政的收入分配效用 财政收入分配效应主要的内在作用机理是通过再分配的方式增加农民的收入。当前安徽省一些农村户口的人员收入较低,除了家庭本身条件落后之外,还与现代生产工具的缺乏与财政收入的分配调节作用缺失相关。通过财政的转移支付方式,能够重新对农村的收入结构进行重新调配,保障农村的最低生活保障。与此同时社会救助金的方式能够直接或间接的增加农村贫困户的基本家庭收入。另外通过财政补助的方式,直接促进农村生产工具的改善,能够激发农村的生产活力,盘活农村的生产资产,进一步创新农业生产的能力和创新能力的提升。

1.2 财政支持“美好乡村”建设的现实需求

1.2.1 统筹城乡经济社会发展的现实选择 安徽省委、省政府,提出“美好乡村”的建设战略目标,正是基于当前安徽省城乡社会经济发展不平衡的基础之上,得出的战略结论。当前,虽然近年来安徽省农村取得了较快的发展,但是城市跟农村之间的差距依然存在,尤其是环合肥城市都市圈,皖江城市带都市圈等地区的城市经济快速发展,但是在大别山区、皖北地区还存在着大量的贫困人口。这些城市和农村之间难以弥合的差距,制约了城乡的进一步统筹发展。广大贫困地区的农村生产缺乏可持续的资金投入,只有通过政府的财政支农调节力度,进一步盘活农村的资产,促进农村生产效率的提升,才能够进一步激发农村的经济活力,从而缩小城市和农村之间的差距统筹发展。

1.2.2 激发农村产业活力的有力保障 “美好乡村”的建设目标,最重要的就是要实现农村的可持续生产。农村可持续生产的活力来源来自于农村有效的产业支撑,而乡村建设当中的产业支撑体系,就涉及到农村地区的生产能力和科技创新,以及产品的流通体系和服务体系的建设。这一系列目标的完成都离不开财政的支持力度,促进农业技术的创新,需要政府在产学研方面投入更多的资金,另外农村流通体系的完善,需要政府进一步完善农村的交通网络。农业产品经营的多元化和龙头企业的培训也需要政府在前期进行一定的财政资金投入。因此通过财政支持“美好乡村”的建设是激发农村产业活力的有力保障,能够促进农村经济的可持续发展。

1.2.3 改善农村精神文明建设的重要途径 根据安徽省委“美好乡村”的建设内在要求,精神文明建设是安徽省“美好乡村”建设的重要内容。精神文明建设要求乡村具有农村广播设施、农村体育设施、农家书屋设施等,而这一些农村精神文明建设的载体,都离不开财政资金的支持。通过财政资金的投入,能够进一步完善农村的体育广场建设,完善农家书屋的设施建设,完善农村村民活动广场设施建设,构建农村精神文明建设的重要物质载体,带动农村精神文明建设上一个新的台阶。

2 安徽省财政支持“美好乡村”建设的现状

2.1 财政支农规模进一步增长 近年来安徽省围绕“美好乡村”的建设,充分促进农业生产方式的转变,重点支持现代农业发展,全力提高财政支农资金的效率提升。2005—2016年以来,安徽省的财政支农总额呈现出逐年上升的趋势。统计数据显示,2005年安徽省财政支农的总额为23亿元,到2016年增长到600亿元左右,增长率高达2500%。尤其是安徽省提出“美好乡村”建设以来,财政支农的总体规模不断增加,2012年安徽省财政支农支出的总体规模在380亿元左右,2013年增长至440亿元,2015年为460亿元,2016年这一数据增长到530亿元,2017年安徽省财政支农的整体规模接近600亿元,实现了总额的不断攀升。

整体而言,近年来安徽省的财政支农的总额呈现出逐年增加的趋势,也可以看出在“美好乡村”建设提出以来,安徽省十分注重农业的发展,通过财政支持的方式,充分促进了农村的生产效率提升,有力地保障了安徽省农村的经济增长和精神文明建设。

2.2 进一步改善民生 民生建设是“美好乡村”建设的重要内容。2019年安徽省民生领域的资金,在财政的总规模支出当中占比超过40%,有将近6000多万人的城乡居民通过财政的民生投资而获益,充分促进了安徽省居民的获得感和幸福感。

在农村社会保障方面,安徽省有400多万困难群众得到了国家的财政补助,安徽省农村的低保覆盖范围提高到5%左右,目前安徽省有超过200万的低保对象,获得国家的财政支持。安徽省专项安排补助资金10亿元,保障困难群众的生活。目前安徽省总计约有50万人左右的农村五保供养人员,财政供养资金接近7亿元。

安徽省不仅保障了农村基本困难户的生活问题,同时农村突出的上学难问题也得到有效缓解。有将近900多万的学生和农民享受了免费的教育培训和就业能力培训。安徽省十分注重在义务阶段的教育经费保障机制,不仅全面免除了安徽省内的学生的学杂费,同时还向农村义务教育阶段的学生免费提供教科书,有将近800多万的中小学生由此而获益。高等学校的家庭经济困难,学生的资助体系也进一步完善,安徽省累计向超过50万名的学生发放了各类奖助学金,同时为将近16万人的中职困难家庭学生免除了学杂费。不仅如此,安徽省还大力支持农村书屋的建设,目前已经完成多个农村留守儿童之家项目建设。

看病贵、看病难的问题也在财政支持下得到进一步缓解,安徽省进一步完善农村医疗合作制度,目前有将近98%的农民参保了新型农村合作医疗。同时全面开展覆盖城乡的医疗救助体系,2020年前3季度已经累计救助超过150万人次,财政支出资金接近3亿元。尤其是在2020年度的新型冠状病毒背景之下,安徽省在财政上对新型冠状病毒的传染病防治和救助进行了全额资助,有效的防控了病毒的蔓延,保障了人民群众的健康不受威胁。

2.3 提升农业基础设施建设 安徽省不断完善财政对农业基础设施建设的支持力度,充分促进农村生产力的进一步发展。目前安徽省已经拥有接近50个现代农业综合开发示范区,通过农业基础设施的不断建设和完善,为安徽省现代农业的发展奠定了良好的基础。以庐江县郭河示范区为例,这是安徽省典型的现代农业综合开发的示范区,区内建设了完善的物流体系,同时6纵13横的高标准道路,打通了农业发展的经济命脉,同时引进了多家农业生产的龙头企业,充分促进了农业生产效率的提升。濉溪百善示范区拥有了300多台农居入住,通过机械化大生产的方式,充分实现了规模化经营和机械化作业,有效降低了农业的生产成本。统计数据显示,机械化的经营比之前节约了成本大约4500元/hm2。

3 安徽省财政支持“美好乡村”建设的存在问题

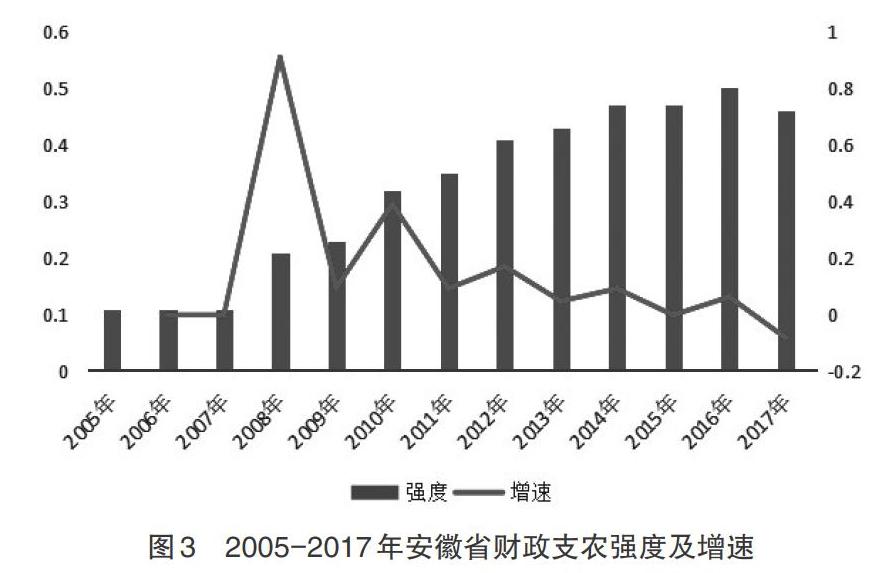

3.1 财政支农空间不均衡 虽然近年来安徽省充分的通过财政的支持力度促进“美好乡村”的建设,但是需要指出的是,由于安徽省各地的经济发展水平存在差异,导致财政支农存在空间上的不均衡。2017年安徽省各市财政支农规模如图1所示。

通过对图1的数据分析,可以发现安徽省各市财政的支农规模存在一定的差距。处于较高规模的是阜阳、合肥、六安,而处于较低規模的是铜陵、池州、淮北。安徽阜阳财政支农规模接近7亿元,而规模较低的铜陵只有不到2亿元,说明安徽省各市在财政支农规模方面存在着较大的空间水平差异。

之所以会出现这种情况,一方面是由于各地的经济基础存在差异,例如合肥是安徽省经济最为发达的城市,因此对农村农业的投入规模相对较高。另一方面则跟各个城市的农业基础具有一定的关联。例如安徽阜阳是农业大市,因此对农业的投入相对较多。但是需要指出的是,安徽省的农业人口较多,如果按照人均水平来进行分析,阜阳市的人均农村农业人口的投入在全省处于靠后位置。概而言之,城市的经济基础决定了支农的水平规模,与合肥都市圈强大的经济动力相比,大别山区和皖北农村地区的农民更需要财政的投入。

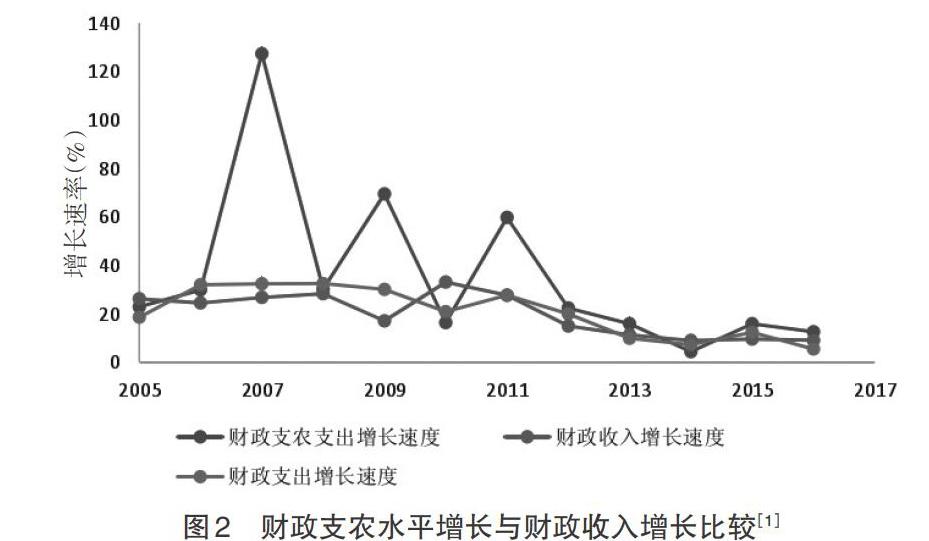

3.2 财政支农水平整体较低 不仅安徽省财政支农在空间上存在差异,安徽省财政支农的水平整体上也处于较低的位置。通过近年来安徽省的财政支农水平增长和财政收入增长率进行分析便可发现,整体上安徽省的财政支农的增长速度低于财政收入的增长速度。

通过对图2的数据分析可以发现,在2005—2011年之间,安徽省财政支农水平增长和财政收入的增长基本上保持持平,甚至在个别年度财政支农的增长速度超过财政收入的增长速度。但是在2011年以后安徽省的财政支农增长速度要低于财政收入的增长速度,在2014年安徽省的财政支农增长速度低于财政收入的增长速度。与此同时,2011—2017年,财政支农的增长速度也呈现出明显的放缓趋势,表明财政的支农规模并没有呈现出较大规模的增长。

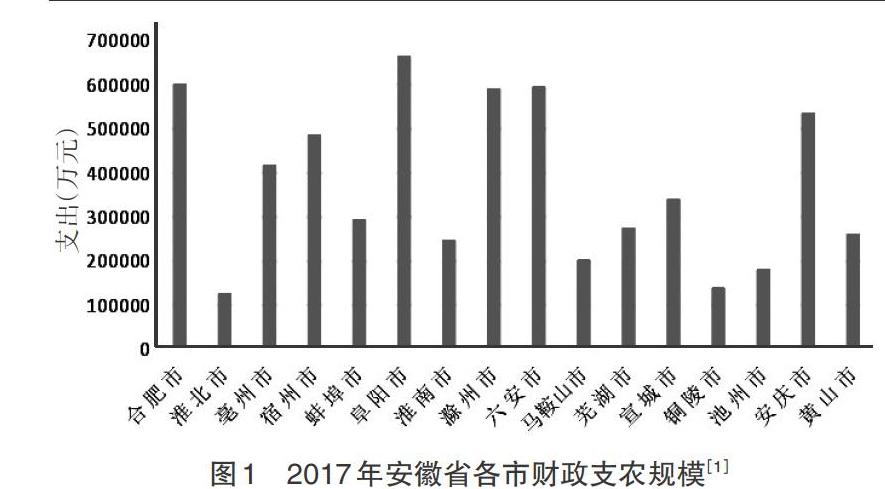

如果进一步用财政支农的支出强度来衡量财政的整体支农水平,便可发现安徽省的财政支农支出强度,近年来呈现出了下降的趋势。图3是2006—2017年安徽省财政支农强度与其增速对比。

通过对图3的数据分析,可以很明显的发现,虽然2005—2017年,安徽省财政支农的整体强度呈现出上升的趋势,但是其增速已经明显下降,表明安徽省的财政支农水平并没有呈现出较大规模的时间维度增长。

3.3 财政支农资金管理体制不完善 在我国财政支出管理当中,农业资金的管理体制仍不完善。根据国家审计署2008年发布的第6号公告显示,从中央到地方的专项支农资金,有20多个部门参与到专项资金的管理,每个部门负责的权限较多,这为权力寻租提供了可能。尤其是参与的部门较多的情况之下,各自为政分兵把守,使得财政支农的资金十分分散,财政支农的管理绩效十分低下,同时也造成了管理的成本较高。

由于参与的部门较多,导致在支农资金的管理过程当中出现权力寻租的现象时有发生,不少财政支农资金被挤占,被挪用,甚至被贪污。根据国家审计署的调查数据显示,有超过50个挪用财政支农资金接近5亿元。不仅如此,部分县乡甚至村干部贪污腐败支农资金的案例频频见于报道,可见财政支农资金管理还存在不少漏洞。

4 促进安徽省“美好乡村”财政支农的对策

4.1 完善空间布局 在“美好乡村”的财政支持过程当中,当前安徽省存在着空间布局不完善的突出问题,池州,淮南,黄山等地区的支农效果不好,强度较低,远远低于合肥等发达城市。而池州等地区主要是处于山地丘陵地带,耕地面积较为分散,受限于城市经济水平发展的差异,这些地区的农业机械化的普及率较低,与此同时大别山贫困地区的农业生产效率更为低下,导致农村劳动力大多流向城市农业机械的使用效率低下,造成了农业生产力十分落后,如果财政资金不能够对这些地区进行进一步的调节,将会导致省内“美好乡村”建设的差距越来越大。

通过财政的调节作用,在省内不同区域城市之间,缩小支农效率的差距,就显得尤为重要。一方面要加大对池州安庆等地区的支农资金的投入,同时着力通过皖江城市带的建设,充分提升这一地区的经济水平和经济总量,促进财政对支农效率的提升。另一方面,虽然阜阳等地区的支农整体规模较大,但是由于阜阳地区的人口较多,耕地面积较大,因此对阜阳等皖北落后农村地区的财政支农资金规模也应该要进一步的提升,除了给予一定的补贴之外,还要为农民提供一定的生产技术指导,普及机械化生产,鼓励农业生态园的开发,合理配置农村的集体产业资源,充分发挥这些地区的旅游产业,将农村的第二产业和第三产业有效进行融合,充分实现农村生产效率的提升。

4.2 调整和优化“美好乡村”建设的资金支出规模与结构 在“美好乡村”的建设过程当中,财政的支农资金的支出结构,应该要在规模增长的基础之上,进行优化和调整。一方面要着力提升农村产业结构调整的支农资金结构,通过农村产业结构的调整,促进农村生产力的提高。另一方面对于农民可以直接受益的资金投入比重也可以进行适当增加,尤其是农民的直接补贴力度,例如农机补贴,家庭农村合作社补贴以及农业龙头合作企业补贴等。另外要大力支持农业的技术创新,加强农业的基础科学研究,促进农业技术成果的转化。

4.3 健全“美好乡村”建設资金监督管理体系 为了充分防范“美好乡村”建设的资金被挪用,被贪污,所以有必要对“美好乡村”建设过程当中的资金进行监督管理。

首先,要着力完善“美好乡村”建设支农之间的预算管理体制。通过预算的合理规划,规范农业投入项目的资金管理,确保每一项资金都经过预算的审批,每一项资金都能够落到支农的实处,从而避免“美好乡村”建设支农资金的挪用和挤占。

其次,要着力解决“美好乡村”建设资金的权力寻租问题。通过省级制度建设,加强对“美好乡村”建设资金的审计监察,同时建立合理的奖惩制度,对于支农效率较高的地区政府,在第2年财政预算的支农项目上进行优先的安排。如果出现资金被挪用的情况,则进行一定的处罚措施,例如预算核减等。同时对于贪污腐败的情况要严肃问责,要加强透明化的监管体系建设,充分鼓励农民参与“美好乡村”建设资金的监督和管理,充分推进预算资金的透明化和监督化,让每一笔财政资金都能够落到“美好乡村”建设的实际中来。

参考文献

[1]房玲秀.安徽省财政支农支出效率及影响因素分析[D].蚌埠:安徽财经大学,2018.

[2]韩乐秦.财政支持农村社会保障的经济效应探究[J].生产力研究,2020(07):43-45+64.

[3]冯庆水,孙丽娟.新农村建设背景下安徽财政支农机制创新研究[C].中国行政管理学会2008年年会论文集.中国行政管理学会,2008:695-702.

[4]毕学进.望江县新农村建设研究[J].安徽农学通报(上半月刊),2011,17(17):16-18+32.

(责编:王慧晴)