雷锋诗意的文学梦

吴志菲

雷锋,中国大地上最为人熟知的名字之一,他的事迹广为流传,影响了一代又一代的中国人。然而,很多人并不知道,雷锋其实也是一个文艺青年,在他短暂的一生中,在文艺方面亦留下了自己的印记。

爱好文艺的青年

早在上小学时,雷锋的文艺才华就有所展现。他是学校里的文艺活动积极分子,这也许与他从小跟着六叔祖走街串巷唱皮影戏的经历有关。在就读过的几所学校里,他都是文艺骨干,几乎每场演出都会登台表演。

1959年,湖南省望城县(今长沙市望城区)治沩工程指挥部办了一份《治沩工地报》。在指挥部担任通讯员的雷锋为了分发《治沩工地报》,经常挽着裤腿,双手捂着帆布兜儿,顶风涉水走在乡间小路上。一天,天阴沉沉的,风很大,他来到第五大队的劳动工地。当时正赶上工间休息,临时搭起的工棚前一些民工在休息、喝水,雷锋就从帆布兜里取出《治沩工地报》,分发给大家看。

这时,有人问:“小雷,又有什么好消息呀?”“好消息?”雷锋知道,工地上劳动十分辛苦,民工们十分盼望有好消息来振奋一下精神。他思索了一下,想起《治沩工地报》上刊登了一首山歌,便笑着说:“有!”

民工们一听有好消息,便立即围拢了过来。雷锋站在人群中,清清嗓子,对大家说:“我给大家朗读报上的一首山歌好不好?”众人齐声称好。

雷锋朗诵道:“沩水两岸似汪洋,英雄筑堤日夜忙。稻田绿遍水改道,活活气死老龙王!……”大家都为雷锋的朗诵叫好不止。这时,一个民工向雷锋喊道:“你念得是不错,可古来山歌都是唱的,我们想听你唱给我们听,是不是呀?”话音一落,立即得到众人的热烈支持。

雷锋羞涩地挠挠“刘海儿”,说:“这上面也没谱子呀!”那个民工不依不饶:“你这伢子,那么死心眼儿!你随便哼几句就行了。”说完又冲大伙儿问:“是吧?”大家都跟着“嗷嗷”地起哄。

雷锋推辞不过,只好清清嗓子,拿过《治沩工地报》上山歌的词儿,用湖南花鼓戏的调调,唱了方才朗诵的一段。唱了几句,他忽然感觉自己跑调了:“不行不行!唱不了……”众人想拦没拦住,雷锋在一阵欢笑声中跑了。

“走路都是连蹦带跑,还一路唱着歌呀!”这是时任望城县委副书记、治沩工程总指挥赵阳城对当年雷锋的清晰印象。

走上创作的道路

1958年,雷锋前往团山湖农场学习驾驶拖拉机,并成为全县的第一个拖拉机手。那时,驾驶着德特—54型拖拉机在团山湖肥沃的土地上驰骋,给了雷锋全新的体验。几个月的时间里,在纵横六七里的团山湖湿地,雷锋和他的同事们就围垦出一个新的国营农场。火热的工作和生活让雷鋒热血沸腾、激情澎湃。在短短的半年时间里,他一共创作了9篇长长短短的诗歌和小说,似乎只有文艺创作才能抒发这个投身共和国建设高潮的年轻人的满腔热情。

雷锋第一篇公开发表的文章正是在此时诞生的。

1958年3月10日,当时的《治沩工地报》编辑熊春祜写了一篇文章,记录雷锋学会开拖拉机的情景:“那天,一轮红日从东方冉冉升起,嫩草上的露珠晶莹放亮,整个农场沐浴在金色的朝霞里,更显得生机勃勃。听说小雷今天试车,场里的工作人员都跑去看,连炊事员也去了,十多个人排成一线,像为他举行试车典礼似的。车上有两个座位,平时陈师傅坐正位,小雷坐在侧边。今天互换了位置,小雷坐到正位上来了……只见他把右脚往下一踩,拖拉机便突突响了,接着把踏离合器的左脚慢慢抬起,车轮向前滚动,五铧犁后面出现五道弯弯的泥浪。他像第一次驾驭脱缰的野马,心有点慌,机身忽左忽右,后面的泥浪歪歪曲曲,小雷额上冒出豆大的汗珠……他定了定神,很快地把住方向盘,拖拉机终于按照他的意图平稳地前进了。……”雷锋读了这篇文章后,看到熊春祜把自己初次驾驶拖拉机的情景描写得如此生动,十分喜欢。于是,他也想试着记录并抒发一下自己的感受。吃完饭后,雷锋便向熊春祜虚心请教如何来写这篇文章,并连夜赶写出来。经过熊春祜的修改,并在其帮助下,文章被送到县级报纸《望城报》报社。6天后,也就是3月16日,雷锋写的文章《我学会开拖拉机了》变成铅字被《望城报》登载。

“……今天,真有很大的收获,过得真有意义。下班以后,脑子里一个转又一个转地想着。吃饭的时候,还好像坐在拖拉机上似的,不停地摇晃着;拿起筷子,像握住拖拉机的操纵杆一样,随手拽动。两只脚像踏在‘刹车和‘油门上,自然地踏动着。我在想,今天这样幸福,不是党的培养,又是哪里来的呢?……”文中,雷锋用颇有文学色彩的笔调,生动地描述了自己学会开拖拉机后的兴奋心情。尽管文笔略显稚嫩,但不能否认雷锋具备了文学创作的潜能。

《我学会开拖拉机了》一文的发表,似乎更激发了雷锋的创作梦。当时,爱看英雄题材小说的雷锋在与望城县委组织部的彭正元(当时也担任《治沩工地报》编辑)一起散步时,认真地谈起了自己的“作家梦”,他希望自己也能把“改天换地”的现实,用文艺小说的形式表现出来。

不久,雷锋又受到高玉宝写作《半夜鸡叫》的启发,也想写一部自己的家史。他甚至进行了初步构思,计划分10章,约写10万字,并断断续续地写出了两章。熊春祜是少数看过这些初稿的人。可惜这些书稿后来都遗失了。

雷锋在团山湖时期还创作过一篇短篇小说《茵茵》,以及几篇没有标题、没有结尾的“小说短章”,其中一篇的开头很有韵味:“三月间,一个晴朗的日子,姑娘们你伴我、我叫她,成群结队地奔上山冈,到处寻找各种野菜,她们是多么快乐啊!……”

雷锋不仅写小说,还写诗歌。他曾经写过新体抒情诗《南来的燕子啊》,诗中借用与一只燕子的虚拟交流,生动地再现了他所为之奋斗的团山湖所发生的可喜变化。此外,雷锋还创作了歌颂领袖、讲述家史和政治学习的《歌颂领袖毛泽东》《党救了我》《啄木鸟》《我的感想》《以革命的名义》,赞美劳动场景的《人定胜天》《排渍忙》等诗作,这些诗从各个方面折射出了雷锋丰富的情感世界。

20岁时,雷锋写的《我决心应召》一文,不仅成就了自己参军报国的夙愿,而且被当时的《辽阳日报》采用。参军后,在给沈阳军区机关办的《前进报》写稿时,雷锋曾得过“红旗稿”奖励,并且被著名的《解放军报》聘为通讯员。

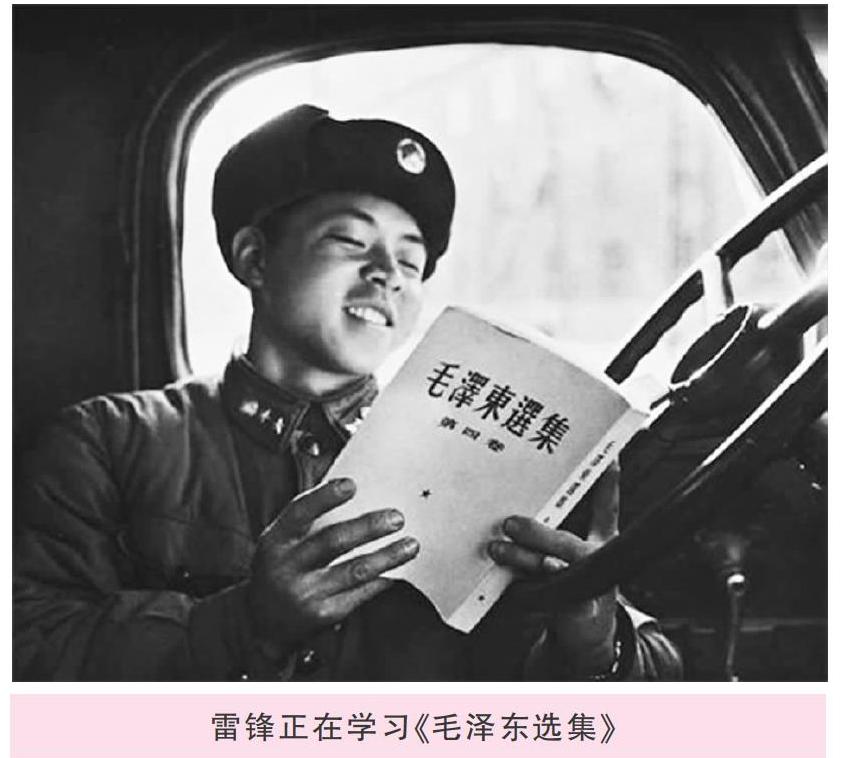

参军入伍以后的雷锋更忙了,他夜以继日地钻研驾驶技术、研读《毛泽东选集》、宣讲苦难家史、为大家做好事……然而,工作再忙、时间再紧,也都没有影响雷锋的创作热情,他的作品也随着其阅历的增加而更具厚度。雷锋曾如此写什么是美:“什么是时代的美?战士那褪了色的、补了补丁的黄军装是最美的,工人那一身油渍斑斑的蓝工装是最美的,农民那一双粗壮的、满是厚茧的手是最美的。劳动人民那被烈日晒得黝黑的脸是最美的,粗犷雄壮的劳动号子是最美的声音,为社会主义建设孜孜不倦地工作的人的灵魂是最美的。这一切构成了我们时代的美。如果谁认为这并不美,那他就不懂得我们的时代。”这就是“最美的人”雷锋笔下的美。

影响深远的日记

由于受到各种条件的限制,只走过了短短22年人生的雷锋,不可能用太多的精力去从事文艺创作,但他的思考、他的追求、他的人生领悟,都被他用诚挚的心写进了日记里。虽然只有初中文化程度,他却留下了100多篇4万多字闪耀着共产主义思想光辉、充满着理性思考的日记。日记中那平实朴素而简练生动的语言,信手拈来却恰到好处的修辞,都极富感染力。

雷锋的战友乔安山说,雷锋一直有记日记的习惯,每天出车回来,不管有多晚多累,他一定要记完日记才睡。与雷锋一同出车的乔安山为此还向他发过火:“别写了好不好?灯开着我睡不着。”每当这时,雷锋总是求饶似的说:“求求你了,让我写吧,不写完我是睡不着的。”看着雷锋的“可怜相”,乔安山也不好再说什么。

在乔安山的印象中,雷锋记日记不像其他人只是简单地写“几月几日”“晴”等,而是把当天遇到的有意思的事完整地记叙下来,而且很有哲理性。乔安山说:雷锋入伍后写作水平提高很快,一是因为他到处做报告,结识了很多领导干部,大家都非常喜爱这个小战士,往往留他在身边住几天,给他讲了很多道理;同时,还得益于他对《毛泽东选集》第四卷的深入阅读学习。《毛泽东选集》第四卷最初仅限于部队及地方的领导干部阅读。有一位首长送了雷锋一本,雷锋遇到不懂之处就去请教指导员,将第四卷通读了4遍。此外,雷锋本身非常喜爱写作,常常把身边的事情写下来,送到广播室广播。

雷锋是1957年秋天在望城县委机关当通讯员时开始学着写日记的。虽然日记中桩桩件件都是小事,但正是由于这些小事在日记中的不断积累,才真正体现出雷锋精神在本质上的升华。雷锋在殉职前,日记就被公开过,当时他在东北已经是非常知名的人物,被称为“东北的一团火”。后来,沈阳军区政治部为了能进一步了解雷锋的成长过程,要求雷锋作忆苦报告时把自己的日记带上,并安排摘抄分发给军区政治部党委委员阅读。为此,沈阳军区机关报《前进报》曾以一个版的篇幅摘录发表过他的15篇日记。雷锋殉职5个月后,他的日记又再次被整理出来。

针对当前社会上部分人对雷锋的质疑,比如他写了那么多日记且公开了等等,湖南省雷鋒纪念馆第一任馆长雷孟宣坦陈,有质疑也是好事,说清楚了,对雷锋的了解更深刻了,就更有利于雷锋精神的传播。“雷锋的日记,他本来是锁在自己的柜子里不给任何人看的,因为这些毕竟都是个人隐私。后来有关部门找到他,说希望能对他宣传,让他把有关资料拿出来,他也不愿意。后来是做了一段时间的思想工作,雷锋认同了公开这些会对党、对这个社会有益之后才拿出来的。”

1963年4月,《雷锋日记》由解放军文艺出版社出版,在全国发行。根据公开的数字表明,《雷锋日记》光是在“文化大革命”结束前就印刷了160万册,产生了巨大的社会影响。毛泽东曾在一次会议上这样评价雷锋:“我看过雷锋日记的一部分,雷锋是懂得一点哲学的。”

(责任编辑:徐嘉)