安徽省经济—社会—环境三系统耦合性测度研究

赵奎

摘 要:从经济发展系统、社会系统和资源环境系统三个方面构建相应指标体系,运用熵值法和耦合协调度指数模型对2008-2019年安徽省经济-社会-环境三个系统的耦合协调度进行实证测度,结果显示:近年来安徽省经济社会发展评价得分总体处于上升趋势,两系统耦合协调度指数由中度失调向良好协调阶段过渡,三系统耦合协调度指数仍处于轻度失调阶段,依据研究结论在概括三者关系基础上,提出促进安徽经济社会协调发展的具体对策。

关键词:安徽省;经济—社会—环境;熵值法;耦合协调度指数

中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:1671-9255(2020)04-0007-04

一、引言

安徽是国家实施区域一体化发展和中部崛起战略的重要组成部分。2019年安徽整体纳入长三角区域发展版图之中,为新时期加快经济转型和实现高质量发展带来机遇,同期实现地区生产总值37114亿元,位列全国第11位,同比增长7.5%,人均GDP达58496元,常住人口城镇化率55.8%,三大产业结构占比分别为7.9%、41.3%和50.8%,产业结构调整日趋合理,经济社会保持平稳发展态势。高质量发展是贯彻新发展理念的根本体现,创新、协调、绿色等是其本质特征,强调经济发展建立在生产要素、生产力和全要素效率基础之上,经济发展与社会进步统筹推进,与资源环境相互协调。当前,安徽经济发展水平是否与社会、资源、环境等领域实现良性互动与深度融合,需要从理论和实践方面做进一步探究。

二、文献综述与理论分析

“耦合”一词源于物理学,是指两个实体相互依赖于对方的一个度量。耦合协调度在学术研究中用于衡量系统之间相互作用程度。基于对耦合性的表述和系统论视角,一些学者在相应研究领域做了探讨分析。洪开荣等(2013)从资源、环境、经济和社会四个子系统构建了区域协调发展评价指标体系,实证测算中部地区经济协调发展水平,认为经济社会发展与资源环境的矛盾是制约区域协调发展的主要因素。[1]张明斗(2015)以人口—经济—空间三系统建立了城市化水平测度体系,揭示了城市化内在要素的耦合性程度对城镇化质量的提升具有显著影响。[2]熊国经等(2017)以复合系统模型构建产业—需求—收入—劳动力经济指标,研究指出中部地区经济结构耦合性水平低于全国平均水平,并从产业体系、宏观调控、工资增长机制和劳动力市场等方面提出了优化中部地区经济结构的对策。[3]郝春旭等(2019)就经济发展与环境绩效的耦合性关系进行研究时发现,环境绩效指数与GDP、人均GDP存在正相关关系,经济发展水平越高,对应环境健康指数和资源持续指数也较好。[4]赵先超等(2019)以经济、社会、生活和空间四个子系统构建湖南省城市化评价指标,分析与生态化的耦合性关系,指出两者的耦合程度受经济创新水平、社会开放程度、生态产业结构等因素影响较大。[5]方创琳等(2019)从理论层面揭示了京津冀地区城镇化与生态环境交互作用的耦合性、耦合关系和耦合度,建立了耦合圈理论及图谱,为实践层面验证两者的动态协调关系提供技术支撑。[6]于茜等(2019)以经济发展、科技教育、资源环境和社会基础设施四个子系统构建了陕西省经济结构优化评价指标,运用耦合协调度模型从高质量发展视角分析了经济社会协调发展问题。[7]综上文献研究可见,在经济社会发展过程中,学者们基于耦合性原理建立了相应系统的评价指标体系,实证分析了各系统间的耦合关系。

三、指标体系构建及研究方法

(一)指标体系构建

1.评价指标体系

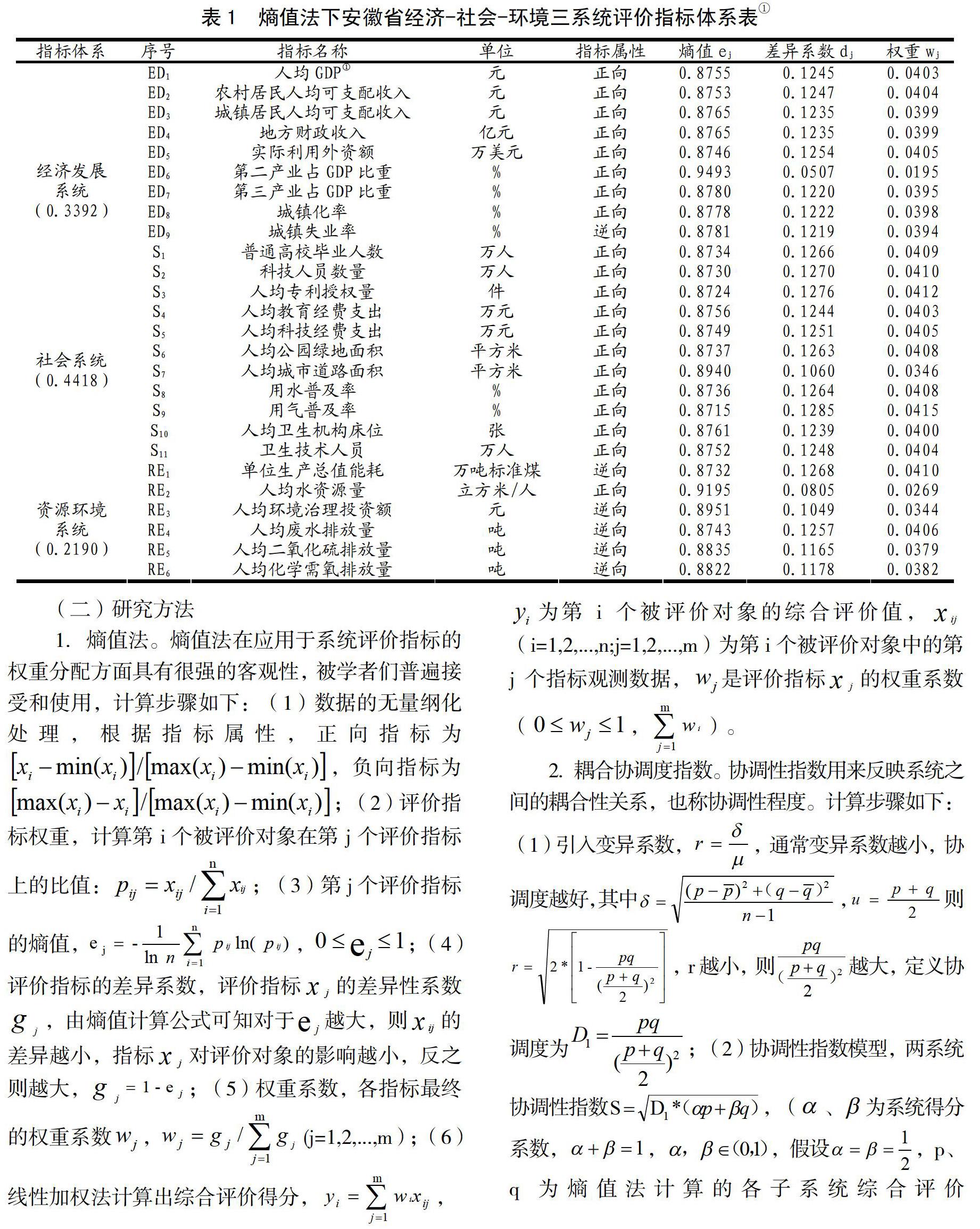

从可持续发展和高质量发展的视角看,经济—社会—环境三系统是一个相互促进、相互影响的综合体,经济发展系统是物质基础和根本动力,表现为地区生产总值、财政收入、居民收入等经济发展指标的增长,同时产业结构不断优化,就业充分,城镇化水平稳步提高。社会系统是经济发展成果在科技、教育、医疗、基础设施、公共服务等社会民生领域的综合体现。资源环境系统是经济发展过程中对资源的消耗程度和对环境的治理保护力度,既是经济发展和社会进步的约束性指标,又是衡量经济效益和社会效益的激励性指指标。在结合已有研究基础上,构建经济发展系统(9项指标)、社會系统(11项指标)和资源环境系统(6项指标)共26项评价指标作为实证分析内容(见表1)。

2.数据来源及构建原则

选择2009—2020年安徽省经济社会发展相应指标作为实证样本数据。原始数据来源于《安徽统计年鉴》和《国家统计年鉴》,部分指标数据由计算整理所得。指标数据选取遵循了科学性、系统性、客观性和可比性的原则,避免指标测量内容上的重复、绝对和冗杂,尽量选择相对性、可量化和人均指标。

四、安徽省经济-社会-环境耦合协调性发展实证分析

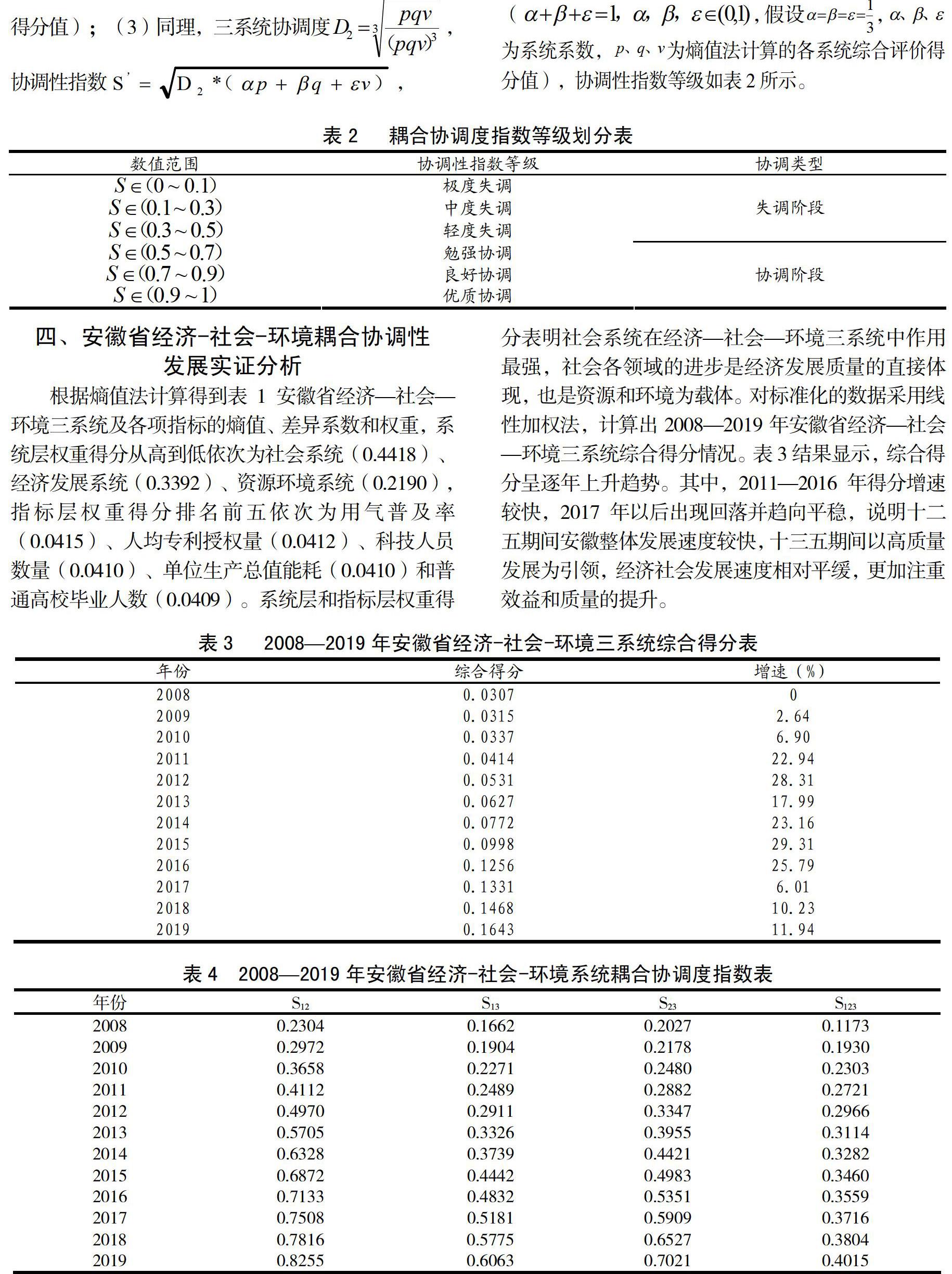

根据熵值法计算得到表1安徽省经济—社会—环境三系统及各项指标的熵值、差异系数和权重,系统层权重得分从高到低依次为社会系统(0.4418)、经济发展系统(0.3392)、资源环境系统(0.2190),指标层权重得分排名前五依次为用气普及率(0.0415)、人均专利授权量(0.0412)、科技人员数量(0.0410)、单位生产总值能耗(0.0410)和普通高校毕业人数(0.0409)。系统层和指标层权重得分表明社会系统在经济—社会—环境三系统中作用最强,社会各领域的进步是经济发展质量的直接体现,也是资源和环境为载体。对标准化的数据采用线性加权法,计算出2008—2019年安徽省经济—社会—环境三系统综合得分情况。表3结果显示,综合得分呈逐年上升趋势。其中,2011—2016年得分增速较快,2017年以后出现回落并趋向平稳,说明十二五期间安徽整体发展速度较快,十三五期间以高质量发展为引领,经济社会发展速度相对平缓,更加注重效益和质量的提升。

依據耦合协调度指数模型,计算得到安徽省经济—社会—环境系统间的耦合协调度指数。其中,S12、S13、S23依次代表经济发展系统与社会系统、经济发展系统与资源环境系统、社会系统与资源环境系统的耦合协调度指数,S123代表经济发展系统、社会系统与资源环境系统的耦合协调度指数。表4结果显示,从2008—2019年,安徽省经济—社会—环境系统耦合协调度指数均呈现逐渐上升趋势,说明近12年来安徽经济社会发展基本处于稳步提升阶段。两系统的耦合协调度指数结果显示,经济发展系统与社会系统的耦合协调度指数(S12)由中度失调向良好协调阶段转变,在2013年进入协调阶段,经济增长与社会各领域实现协调发展,经济发展成果对社会系统的贡献程度较高。经济发展系统与资源环境系统的耦合协调度指数(S13)从2008年的中度失调向2017年的勉强协调阶段过渡,转变经济发展方式的成效初步得到体现,社会系统与资源环境系统的耦合协调度指数(S23)由中度协调向良好协调迈进,社会基础设施建设以资源环境承载力为前提,高效、集约、绿色发展理念逐步得到体现,经济—社会—资源三系统的耦合协调度指数(S123)从中度失调演变为轻度失调,2019年指数为0.3716,但总体上仍处于失调状态,说明安徽省经济社会发展与资源环境的整体协同性较弱,经济创新发展的动力机制和转化效率不明显。

五、研究结论与对策建议

(一)研究结论

在运用熵值法和耦合协调度指数模型基础上对安徽省2008—2019年经济—社会—环境系统进行实证分析,得到以下结论:(1)近12年来安徽省经济社会总体发展呈现上升趋势,尤其是十二五期间发展较快,十三五以后逐步进入平稳阶段。(2)经济发展系统、社会系统和资源环境系统两两之间耦合协调度指数均实现从失调向协调阶段的转变,且经济发展系统与社会系统的协调性最高,社会系统与资源环境系统的协调性居中,经济发展系统与资源环境系统的协调性最低。(3)经济—社会—环境三系统耦合协调度指数仍处于轻度失调阶段,说明经济发展水平与社会基础建设以及资源环境的内在协调性不足,安徽实现经济转型和高质量发展的任务依然艰巨。

(二)对策建议

经济—社会—环境系统是一个紧密的关联体。耦合协调度指数从理论层面解释了一个区域要实现高质量发展,必须先实现经济发展系统、社会系统和资源环境系统三者的均衡协调和良性互动。经济发展是核心动力和关键引擎,社会进步是经济发展的外在表现,资源环境是经济社会协调发展的调节器。正确认识三个系统的内在逻辑关系对进一步提升安徽经济发展质量具有重要启示作用。具体建议包括:第一,以融入长三角一体化发展为依托,把产业结构调整和新型城镇化建设作为壮大夯实经济基础的重要载体,加大传统制造业升级力度,按照城市发展功能定位,完善产业分工空间布局体系,形成城镇化与产业发展的互动融合,提高长江经济地带(安徽)的对外开放水平,提升实际外资利用效率。第二,以科技创新带动社会基础领域建设,发挥合肥作为长三角副中心城市的科技创新优势,引进高端技术人才,强化技术研发在教育、医疗、卫生、公共服务等方面的应用转化能力,让经济发展成果惠及社会民生。第三,牢固树立高质量发展思想,正确处理好经济发展与生态保护的关系,贯彻新发展理念,进一步转变经济发展方式,破除新旧动能转化障碍。地方政府要落实好资源环境保护的责任考核机制,建立高效发展、集约发展、绿色发展和协调发展的倒逼机制,坚持走低碳经济、循环经济的发展道路。

参考文献:

[1]洪开荣,浣晓旭,孙倩.中部地区资源-环境-经济-社会协调发展的定量评价与比较分析[J].经济地理,2013(12):16-23.

[2]张明斗.中国“人口-经济-空间”城市化的耦合性研究[J].大连理工大学学报,2015(3):14-20.

[3]熊国经,马晋文,花晨.基于复合系统的中部六省经济结构协调性研究[J].企业经济,2017(4):186-192.

[4]郝春旭,赵艺柯,董战峰,等.“十二五”环境技校与经济发展耦合性分析[J].生态经济,2019(3):181-186.

[5]赵先超,袁超,胡艺觉.湖南省城市现代化与生态化耦合协调发展研究[J].世界地理研究,2019(6):109-119.

[6]方创琳,崔学刚,梁龙武.城镇化与生态环境耦合圈理论及耦合器调控[J].地理学报,2019(12):2529-2546.

[7]于茜,吴娜娜.高质量发展视角下陕西省经济结构优化研究[J].西安财经学院学报,2019(6):74-80.

Abstract:This paper constructs an index system based on economic development system, social system and resource environment system, and uses entropy method and coupling coordination degree model to measure the coupling coordination degree of economy-society-environment systems in Anhui Province from 2008 to 2019. The results show as follows: in recent years, the overall evaluation score of Anhuis economic and social development is on the upward trend, and the coupling coordination between economic system and social system is in the transition from moderate imbalance to a good situation, and the coupling coordination degree indexes of the three systems is still in the stage of mild imbalance. Based on the research result and summary of the relationship among the three, specific countermeasures are put forward to promote the coordinated development of Anhuis economy and society.

Key Words: Anhui Province; economy-society-environment; entropy method; coupling coordination degreeindex