消化内镜诊治寄生虫感染614例分析*

温春虹,曾智聪,刘将,蔡艺玲,张帅,张鸣青

[联勤保障部队第909 医院(厦门大学附属东南医院) 消化内科,福建 漳州 363000]

近年来,随着社会经济的发展进步和卫生条件的改善,我国各类寄生虫感染率已大幅下降,但土源性寄生虫感染情况仍不容乐观[1],尤其是在南方地区[2]。本单位在开展胃肠镜检查过程中发现,消化道感染各类寄生虫的情况时有发生,有些甚至导致严重的并发症。本研究通过回顾性分析经我院内镜中心诊断的寄生虫感染的临床数据,总结本地区应用消化内镜检出寄生虫感染的情况,并探讨消化内镜在寄生虫诊治中的临床应用价值。

1 资料与方法

1.1 资料来源

通过关键字“虫”,检索2004年1月-2018年12月就诊于中国人民解放军联勤保障部队第九O 九医院(厦门大学附属东南医院)消化内镜中心的患者资料,并剔除其中非寄生虫感染的病例及因复查、住院治疗等原因重复的病例,最终收集感染寄生虫的患者资料614 例。

1.2 一般资料

回顾614 例消化道寄生虫感染患者的临床资料,统计寄生虫的种类和感染程度以及感染部位,分析感染趋势年度变化。在2004年至2018年间,一年最低发现5 例,最高发现75 例感染。614 例中,门诊患者406 例,住院患者208 例;男261 例(42.5%),女353例(57.5%),女性感染率明显高于男性(P=0.008);年龄4 ~89 岁,平均(50.0±16.0)岁。胃镜检出寄生虫感染368 例(60.0%),肠镜检出242 例(39.4%),小肠镜检出2 例(0.3%),胶囊内镜检出2 例(0.3%)。

1.3 方法

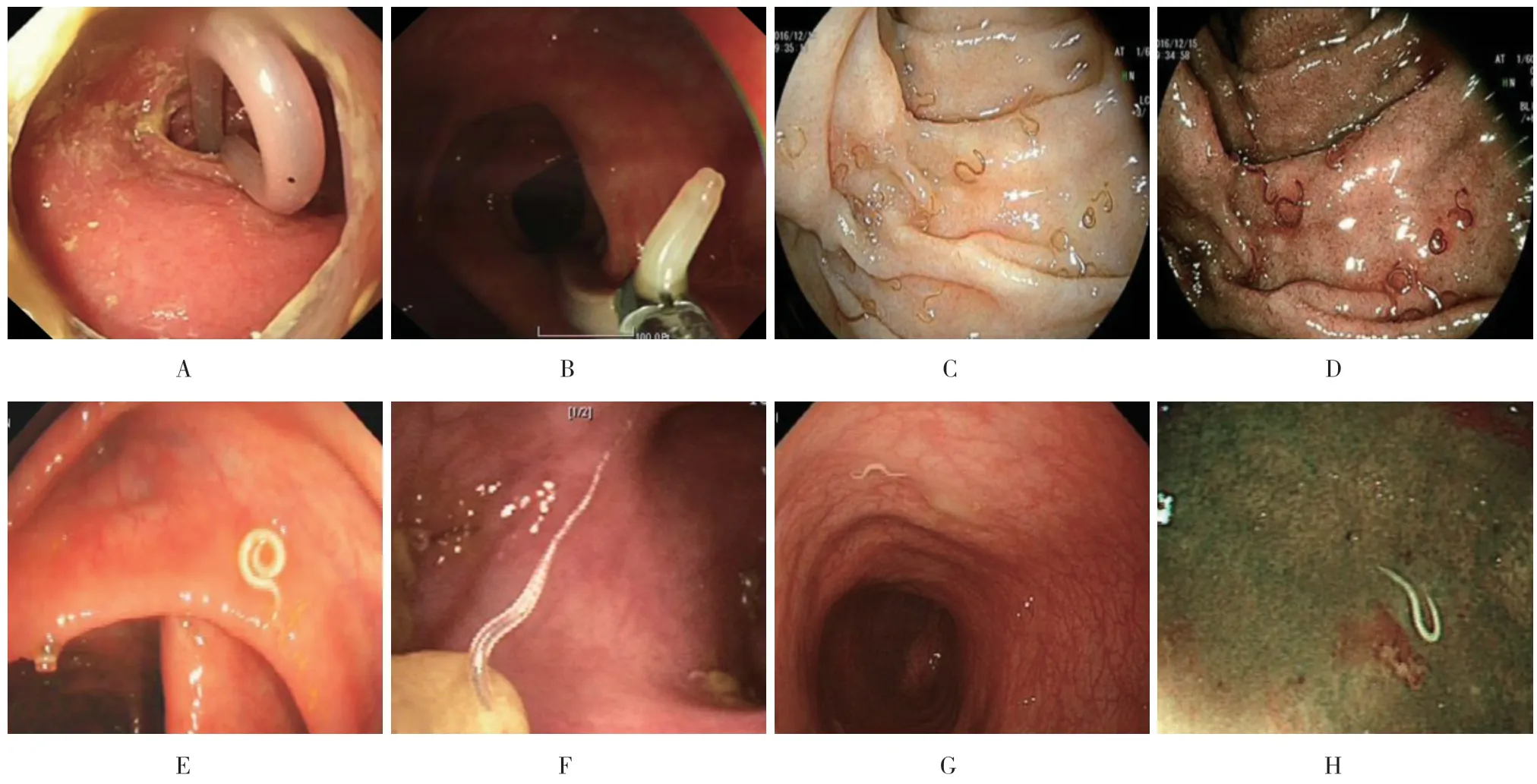

附图 常见消化道寄生虫内镜下图示Attached fig.Endoscopy images of common digestive tract parasites

回顾内镜下诊断图片和诊断结果,分析诊断寄生虫种类的准确性。寄生虫感染内镜下所见附图。特点描述如下:①蛔虫:可见长约15.0 ~35.0 cm,长圆柱形,似蚯蚓,呈粉红色或微黄色,头尾略细,体表有细小横纹,一般寄生于小肠;②钩虫:可见长约1.0 cm,呈血红色(吸血后)或半透明状(未吸血),十二指肠钩口线虫常呈“C”形,美洲板口线虫常呈“S”形,常寄生在十二指肠;③鞭虫:内镜下首先可见1.0 ~2.0 cm 长的白色虫体,用活检钳夹起后可见虫体总长约3.5 ~5.0 cm,分为较粗且常卷曲的末端(2/5,附图E)和较细的前端(3/5,附图F,常伸入黏膜),整个虫体形似马鞭,常寄生在回盲部;④蛲虫:内镜下可见的蛲虫多为雌虫,呈乳白色,长约0.8 ~1.3 cm,虫体中部膨大,两端较尖细,亦常寄生在回盲部。结合患者的实验室资料,比较经消化内镜发现寄生虫与常规粪便查虫卵的灵敏性;分析其中36 例应用内镜辅助治疗寄生虫的临床效果。

2 结果

2.1 检出寄生虫部位及感染程度

感染部位最多的为十二指肠356 例,其次为回盲部185 例,直肠及乙状结肠21 例,升结肠18 例,胃15 例,降结肠12 例,横结肠9 例,空肠3 例,回肠2 例。其中,有1 例胃、小肠和大肠均有感染,有2 例同时有胃和十二指肠感染,1 例为空肠和全结肠感染,3 例为回盲部和升结肠均有感染。感染程度最重的1 例极重度钩虫感染的患者,小肠有大量钩虫寄生,胃及结直肠也有小部分钩虫感染,总数约1000 条。其余感染情况为:1 条寄生虫感染415 例,2 ~10 条感染的106 例,11 ~20 条感染的80 例,21 ~50 条感染的12 例。

2.2 消化内镜诊断寄生虫的准确性

初始诊断中,感染寄生虫的种类为:钩虫225 例(36.6%),鞭虫81 例(13.2%),蛔虫7 例(1.1%),粪类圆线虫5 例(0.8%),找血吸虫虫卵2 例(0.3%),蛲虫1 例(0.2%),其余未明确诊断共293 例(47.7%)。 此处未明确诊断指行消化内镜诊治时,内镜结果的描述和印象部分仅指明患者有寄生虫感染,而未指出感染寄生虫的种类,包括诊断为线虫和蠕虫在内。经回顾内镜图片和诊断描述后,实际感染情况为:钩虫373 例(60.7%),鞭虫225 例(36.6%),蛔虫7 例(1.1%),找血吸虫虫卵2 例(0.3%),蛲虫7 例(1.1%)。

初始614 例诊断中,301 例(49.0%)诊断明确且准确,293 例(47.7%)未明确诊断,20 例(3.3%)诊断错误。未明确诊断中,148 例为钩虫感染,141 例为鞭虫感染,4 例为蛲虫感染。诊断错误的20 例中,5 例粪类圆线虫,其中4 例为鞭虫,1 例为钩虫;8 例鞭虫,其中6 例应为钩虫,2 例为蛲虫;7 例钩虫,7例均应为鞭虫感染。

2.3 检出寄生虫灵敏度对比

经检索614 例患者的实验室检查情况,在同次检查中,门诊患者仅有28 例进行粪常规检查,检查结果粪便虫卵均阴性;住院患者有103 例在内镜发现寄生虫前进行粪便查虫卵,检查结果均阴性。内镜检查寄生虫的灵敏度明显高于粪便查虫卵检查。

2.4 消化内镜辅助治疗寄生虫效果

内镜辅助寄生虫感染治疗36 例,35 例1 ~5 条少数寄生虫感染的病例,采用活检钳直接夹除寄生虫;1 例胃至直肠均有大量钩虫感染(约1000 条)导致极重度贫血的患者,口服阿苯达唑片2 d 后复查,发现十二指肠及空肠仍有大量蠕动活跃的钩虫,后将阿苯达唑片研磨并溶于生理盐水(微溶),通过小肠镜分别在幽门口、十二指肠和空肠、回肠的多部位进行喷洒灌药治疗,第3 次灌药治疗时,虫体明显减少且活力低,取得满意的辅助治疗效果。

3 讨论

消化道寄生虫主要分为线虫、吸虫、绦虫和原虫四大类,较常见的有蛔虫、鞭虫、蛲虫、钩虫(十二指肠钩口线虫和美洲钩虫)、粪类圆线虫、姜片虫、溶组织内阿米巴、贾第虫和隐孢子虫等。不同的寄生虫具有自身典型的生活史和感染途径。寄生虫的流行还具有明显的地方性、季节性和自然疫源性,并受当地生活饮食习惯、生产方式、环境卫生情况及人口流动等其他社会因素的影响。因此,分析地区性的感染情况具有重要的现实意义。福建省地处我国东南沿海,气候温和湿润,自然生态环境好,同时也适合各类寄生虫的生长繁殖,多年来寄生虫感染率在国内均较高[3]。本单位所在地为漳州市,土源性线虫总感染率省内最高[4],这主要是漳州多县市以种植各种水果、蔬菜为生,农民卫生意识较弱,常赤足干活,且粪便等处理不当,导致较高的寄生虫感染率。

近年来,消化内镜的发展提高了许多消化道疾病的诊断水平,并为越来越多的疾病提供了微创治疗机会,因绦虫[5]、异尖线虫[6]和棘头虫[7]等寄生虫感染而导致的腹痛等不适,经内镜检查可以明确病因。迟福等[8]还在内镜下发现罕见的美丽筒线虫寄生于食管并导致烧心胸闷的案例。胶囊内镜的出现,更是提高了小肠寄生虫感染的发现率[9-10]。还有研究[11]显示,胶囊内镜诊断寄生虫感染的阳性率明显高于粪便查虫卵。在消化内科门诊的患者极少进行粪便常规检查,而且粪便检出虫卵的灵敏度较低,随着各类内镜检查的推广普及,为消化道寄生虫感染的诊治带来了更加积极的作用。

本研究中,614 例寄生虫感染患者在胃肠镜检查前均未能由粪便虫卵检查检出感染,一方面是由于粪便检查开具和落实情况不佳,另一方面尽管有131 例患者进行粪便虫卵检查,可能因感染程度较轻,也未能检测到寄生虫和虫卵。因此,凸显了内镜检查的灵敏度优势。

目前,内镜检出寄生虫感染多为偶然性,且检出数量多与消化内镜中心年度开展的各项内镜检查基数相关。在本研究中,经胃肠镜检出感染寄生虫例数较多,经小肠镜和胶囊内镜发现的寄生虫例数仅各2 例,这主要是因为本科每年开展小肠镜检查和胶囊内镜检查的数量有限。而小肠是消化道寄生虫较常寄生的部位,临床实际感染寄生虫的情况可能高于检出情况。另外,本研究发现,本地区消化道寄生虫的高频感染部位主要为十二指肠球部、降段和回盲部,这提示内镜医生在行胃肠镜检查时,需在安全的情况下尽量完成检查,尤其是行肠镜检查时,应力求进镜至回盲部。

对本研究614 例寄生虫种类诊断的准确性进行分析,发现仅有49.0%诊断明确且准确,而其他51.0%为未明确诊断(仅指出有寄生虫感染或诊断为蠕虫、线虫)和诊断错误。未明确诊断以及诊断错误的情况多数因为无法辨别钩虫、鞭虫、蛲虫和粪类圆线虫,尤其是5 例诊断为粪类圆线虫的患者均系感染其他种类寄生虫。近年来,粪类圆线虫病有上升趋势[12],但是它的感染期幼虫长约0.6 mm,且常寄生于黏膜内,尽管内镜下可放大约25 倍,仍较难发现。相比之下,蛔虫、钩虫、鞭虫和蛲虫等外形特征突出,较易在内镜下辨别。

本研究47.7%未明确诊断率和3.3%错误诊断说明,部分内镜医生对常见消化道寄生虫种类的认识不够,辨识经验不足,以及力求明确诊断的意识不够。虽然临床上通常使用阿苯达唑或甲苯达唑等广谱驱虫药进行治疗,在不明确感染虫种类的情况下,仍可保证一定的驱虫效果,但个别寄生虫对不同的药具有不同的敏感度,如:粪类圆线虫使用噻苯咪唑和伊佛霉素驱虫效果比阿苯达唑好[13]。恰当、有针对性的教育也有助于提高寄生虫的防治效果[14]。鉴于不同种类的寄生虫有不同的传播途径和中间宿主,明确寄生虫种类时,可将所感染的寄生虫生活史和传播特点等告知患者,从而帮助患者分析感染原因,避免再次感染,保证治疗效果。另外,本研究的内镜报告对寄生虫感染情况的描述详略程度不一,多数未给予具体的寄生虫数量、大小、颜色和形状等方面的描述,也是值得探讨改进的方面。因此,可考虑通过培训,学习内镜下肉眼可见的寄生虫的形态和其造成损伤的内镜下表现,提高内镜医生对常见消化道寄生虫的认识和辨识能力,并规范报告书写。

内镜辅助治疗主要有内镜下钳除虫体和喷洒药物治疗。活检钳钳除虫体可及时减少寄生虫因蠕动、吸吮等而对消化道黏膜造成的机械损伤和出血,并减少分泌物的毒性,从而起到辅助治疗的作用。本研究仅有35 例寄生虫使用活检钳夹除虫体,可能由于早期的内镜医生缺乏钳除意识,平时可在日常工作会议中适当强调。另1 例小肠镜下喷洒灌药,是口服阿苯达唑片2 d 后驱虫效果不佳的情况下进行的治疗,表明此法确实可提高驱除钩虫的效率,其机制考虑为患者黏膜损伤严重,影响药物吸收,通过直接在小肠内喷洒灌药,可能提高了黏膜对药物的吸收能力;另外,小肠镜注气注水等操作,可能改变了钩虫的生长环境,从而降低了钩虫生长和繁殖的活性。

综上所述,本研究分析了经消化内镜检出寄生虫感染的情况,总结了内镜在诊断和治疗寄生虫方面可发挥的作用,并探讨了消化内镜医生诊断时需改善的方面。