下古生界碳酸盐岩深度酸压技术研究与应用

刘 鑫,薛亦喆,青 松,孙泽虎

(1.中国石油苏里格南作业分公司,陕西西安 710021;2.中国石油长庆油田分公司第五采气厂,陕西西安 710021;3.中国石油长庆油田分公司第三采气厂,陕西西安 710021)

1 碳酸盐岩深度酸化压裂机理

1.1 下古碳酸盐岩的基本地质特征

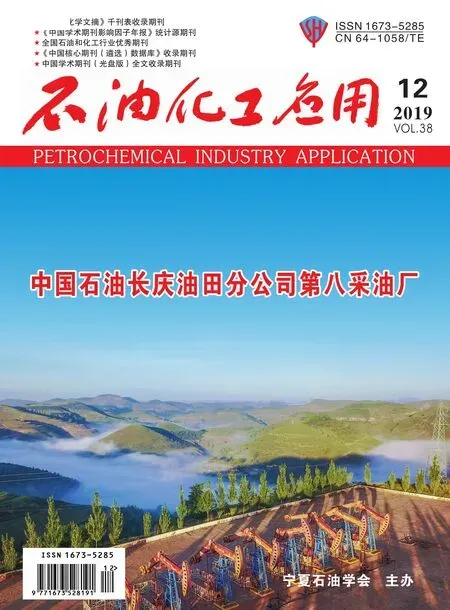

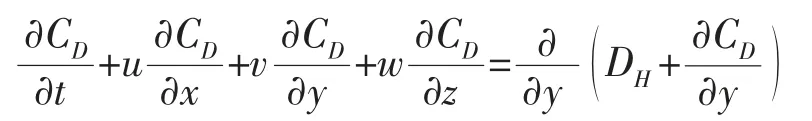

下古生界奥陶系碳酸盐岩马家沟组马五4、马五5白云岩含气层厚度5 m~12 m,储层埋深3 650 m~4 100 m。其发育为多排鼻状构造,构造起伏一般30 m~60 m,鼻宽2 km~4 km,迫降2 m/100m~5 m/100m。储层排驱压力0.3 MPa~2.9 MPa,喉道中值半径0.01 μm~0.27 μm,最大进汞饱和度在20.3 %~91.8 %,该储层具有小孔细喉、分选好的孔隙结构特征。经岩心物性实验分析表明,平均孔隙度2.7 %,平均渗透率1.22 mD(见图1,图2)。从基本地质特征看,属低孔、低渗储层,开采难度很大,解决该类问题需要进一步研发适应该储层的深度酸压工艺技术[1-5]。

1.2 碳酸盐岩储层分类研究

图1 马五5段孔隙度直方图

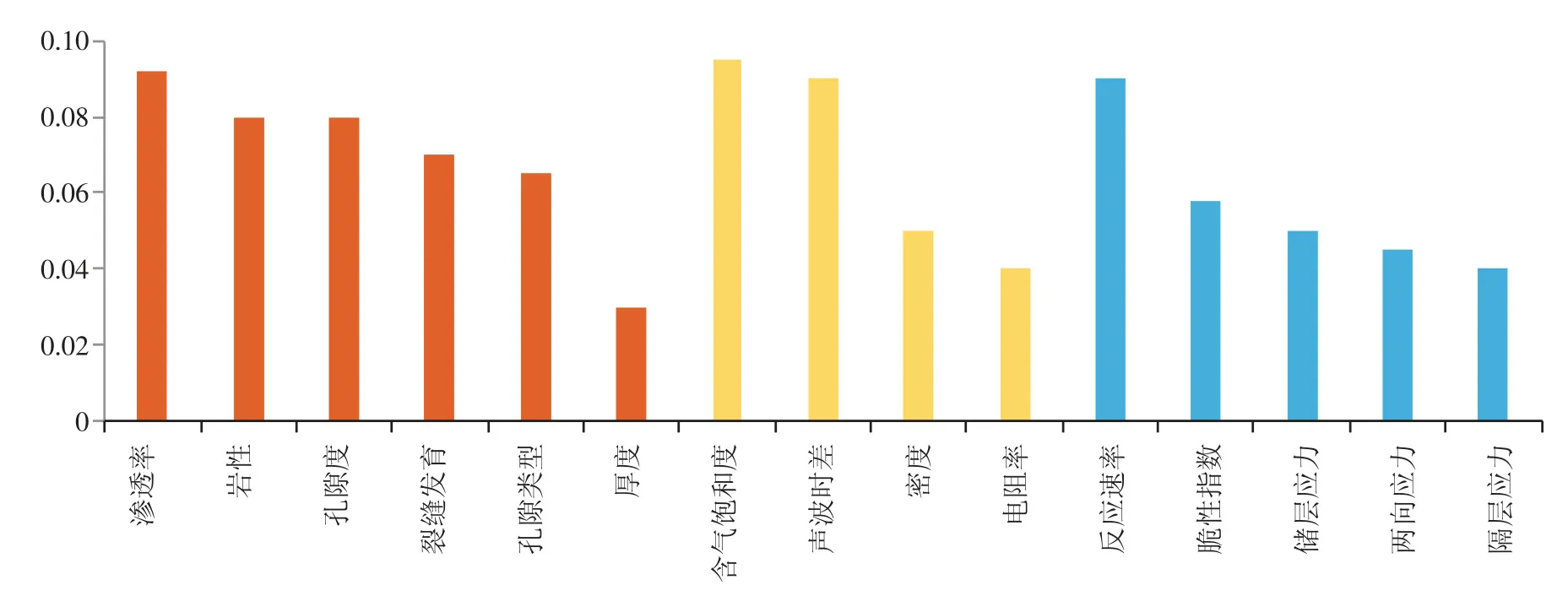

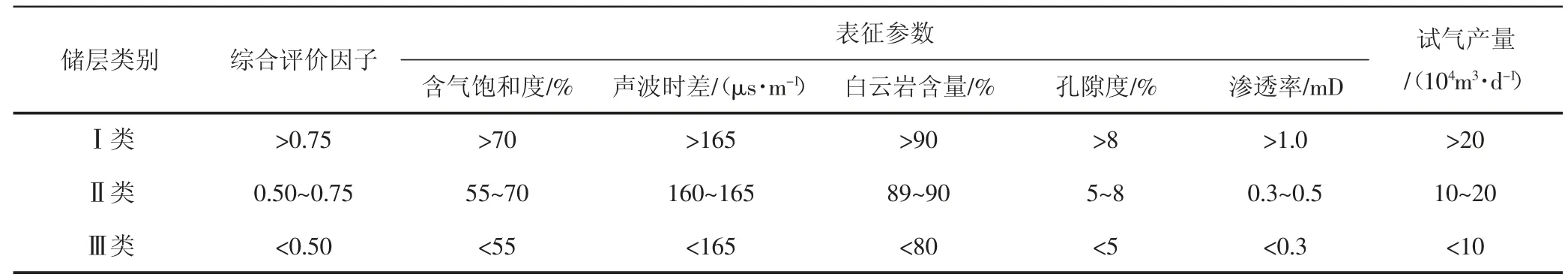

在储层基本地质特征研究的基础上,选取权重系数>0.06的储层参数(见图3)作为评价参数,及含气饱和度、声波时差、岩性、孔隙度、渗透率等。用Matlab语言编制BP神经网络程序,将以上储层参数输入程序,经过计算无阻流量,形成了碳酸盐岩储层分类标准(见表1)。

1.3 碳酸盐岩储层深度酸压机理

国内外很多学者对酸刻蚀裂缝导流能力进行了大量的实验研究,所得出的结论基本相似,酸刻蚀的面积越大、刻蚀深度越深,其导流能力就越高。近年来较为常用的三维Navler-Stokes方程满足酸盐反应的各种条件。最终得到酸液浓度分布控制方程。

图2 马五5段渗透率直方图

图3 碳酸盐层储层参数权重分配

表1 碳酸盐层储层类型划分标准

式中:CD-裂缝入口处酸液浓度;t-酸液注入时间,s;u、v、w-三向流速,m/s;x、y、z-三向坐标;-裂缝顶部和底部闭合的边界条件;D-传质系数,m2/s。

采用表1的基础参数代入上式中进行模拟计算,其结果表明随着注酸时间持续增加,酸液滤失量也不断增大,裂缝中酸液的有效作用距离大幅缩短,酸压效果比较差。因此采用深度酸压技术解决该问题,关键是要做两件事,一是靠大型压裂制造更长的人工裂缝;二是降低酸岩反应的速度,减小酸液滤失度,将酸液最大程度输送到裂缝的深处。在裂缝中使酸刻蚀面积和刻蚀深度做到最大[6-10]。

2 碳酸盐岩深度酸压技术

2.1 碳酸盐岩深度酸压技术的酸液研究

酸化压裂的酸液与储层岩石的适配性好坏关系到深度酸压的效果,不同储层所需要的工作液体系是根据储层酸岩反应的特性而定的。

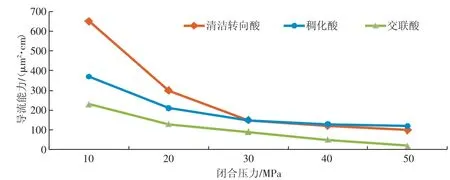

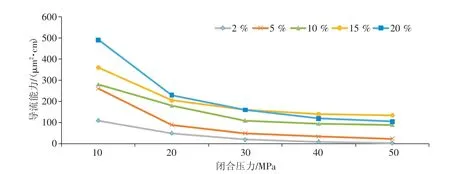

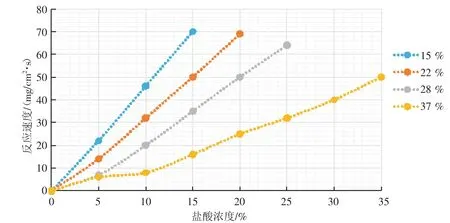

经过实验室分析实验来确定适应马五储层碳酸盐岩的酸液体系。取马五储层的岩心在室内做了不同酸液和不同浓度的酸蚀实验。其结果(见图4、图5),从导流能力来看酸液浓度15 %~20 %,酸液量300 m3,排量4 m3/min为最佳。在实际工作中,必须综合考虑现场施工的复杂性,一般注入酸液的排量选为5 m3/min,单级注酸量在150 m3~200 m3。

2.2 碳酸盐岩深度酸压技术工艺研究

深度酸压技术工艺施工流程与一般酸压基本相同,注前置液造长缝、进行多级注入酸压(酸岩深度反应)、裂缝缓慢闭合。而影响裂缝内酸蚀导流能力的主要因素有:储层非均质性、酸蚀裂缝壁面的形貌、天然裂缝、酸液浓度和液量、闭合压力等,这些因素需要在酸压设计及施工中特别注意。

图4 不同酸液类型酸蚀裂缝导流测试

图5 不同酸液浓度酸蚀裂缝导流测试

前置液压裂造缝。最早造缝和酸压用的是一个酸液体系,酸压过程中易产生蚓孔,引起酸液在蚓孔内的滤失,使造缝比较短,达不到深度酸压的要求。近年来学者们研究(见图6)提出采用低黏非反应流体做前置液,这样可沟通碳酸盐岩储层天然裂缝,形成复杂的网状体积缝,从而大幅度提高裂缝的长度和深度。其特点是:黏度低,可以进入天然裂缝,扩展到储层深处;滤失小,流动阻力小,造缝能力强,流动及滤失过程中压力损失相对小,更有利于天然微裂缝的开启及剪切缝的形成。

多级注入酸压。经过室内岩心实验分析,随着盐酸浓度的增加,反应速度存在一个最佳值,酸液浓度在20 %~25 %反应速度最佳(见图7),另外从图7可以看出酸浓度越低则酸岩反应速度慢,在保留适度导流能力的条件下,可以降低酸液浓度来提高有效酸蚀作用时间。依此研究出缓速酸,多级降低酸浓度刻蚀裂缝壁面,提高了酸蚀裂缝的导流能力。

同时对转向酸也进行了研究,其酸液黏度较高,又具有变黏的特征,使得酸液在天然裂缝区域渗滤较小,不能形成天然裂缝的流动通道,该酸液对天然裂缝的沟通能力较差。但转向酸在裂缝区域的溶蚀产生了多个大尺寸的酸蚀孔洞,使得酸液的侧向流动能力增加,实验证明,转向酸具有较好的滤失控制能力,提高了酸液在人工裂缝中的作用距离。

图7 不同酸浓度条件下反应速度对比

图8 常规盐酸体系不同反应时间无因次浓度变化

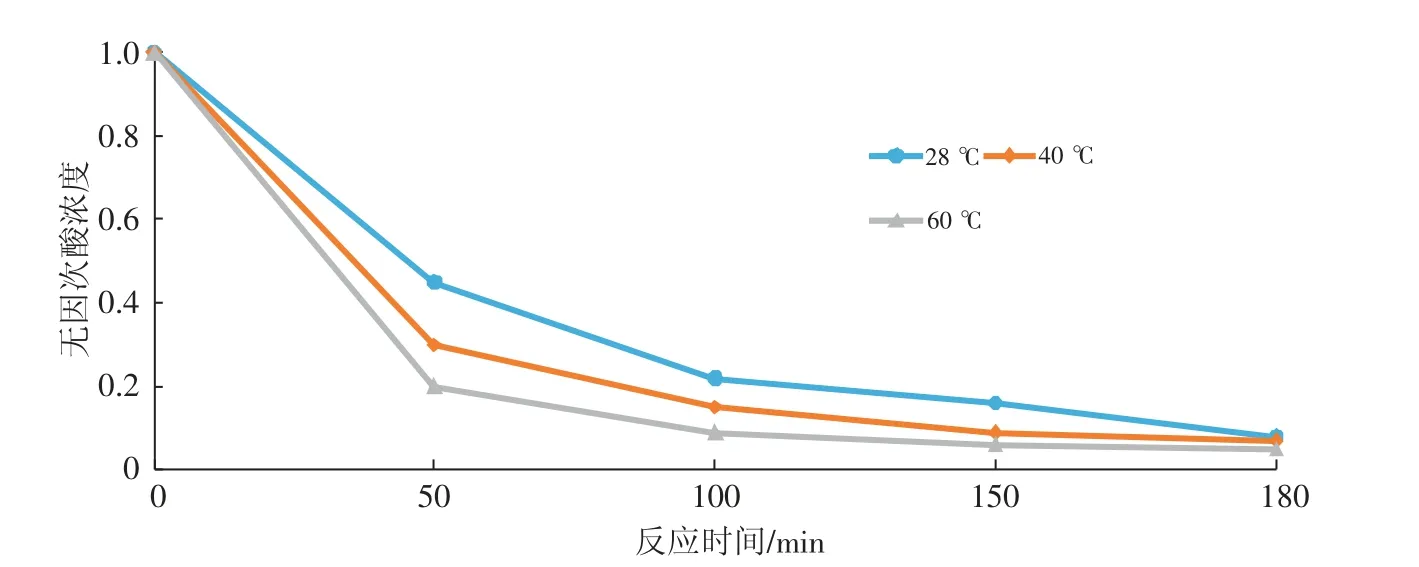

多级注入组合酸压是提高酸蚀改造形成网状体积裂缝的有效途径,也是酸岩反应深度及提高酸液有效作用距离的关键技术。基于研究区实际储层岩心,用20 %盐酸体系测试不同温度条件下酸浓度随反应时间的变化(见图8),进而研究酸岩反应温度对酸液有效作用时间的影响。模拟现场进行演试,结果在4 m3/min~5 m3/min的注液排量下,井底温度很快会降低到90 ℃以下,因此说明实际酸压施工时酸岩反应有效作用时间可达到50 min。实际采用非反应前置液与酸液的多级交替注入,增大裂缝中有效酸蚀作用的距离,该技术适用于低渗、特低渗的碳酸盐岩储层,更适应于重复酸压井的施工,目前国内外普遍采用这项深度酸压技术。

2.3 碳酸盐岩深度酸压技术的构成

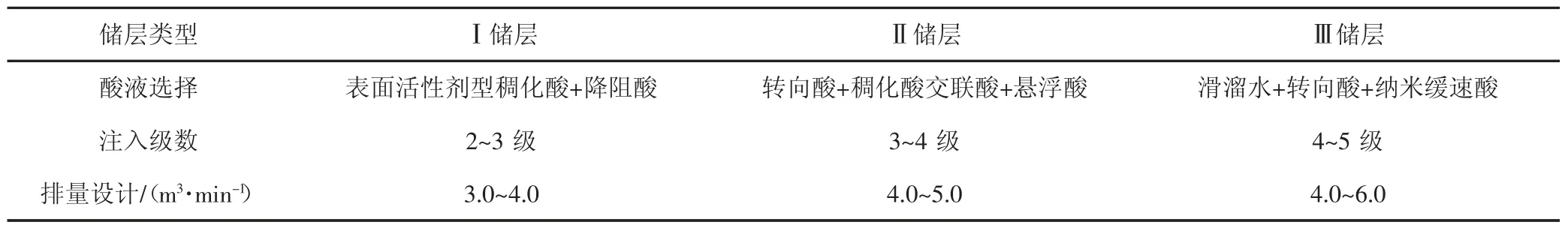

通过以上研究分析,针对碳酸盐岩不同类型储层特征,形成了“非均匀刻蚀、深度转向”为主的多样化深度酸压技术系列(见表2)。即:Ⅰ类储层采用稠化酸+降阻酸组合酸压工艺,Ⅱ类储层采用多级注入酸压技术实现缓速、降滤,非均匀刻蚀,Ⅲ类储层采用“滑溜水+转向酸+纳米缓速酸”多体系复合深度酸压工艺。

表2 不同类型储层改造参数优选

3 现场应用效果

3.1 现场实施情况

在前面研究的基础上,近年来在下古马家沟马五碳酸盐岩储层,对探井和开发井采用深度酸压工艺进行了343口井的施工,试气产量百万方以上井11口,平均无阻流量16.1×104m3/d,较前期试气井增产20 %以上。该项技术在现场应用取得了明显的效果。

3.2 应用效果评价

在不同类型的碳酸盐岩储层进行深度酸压都取得了较好效果。Ⅰ类储层由原来一般性酸压试气产量15.54×104m3/d提高到23.02×104m3/d,Ⅱ类储层由原来酸压试气产量6.54×104m3/d提高到9.02×104m3/d,Ⅲ类储层由原来酸压试气产量4.21×104m3/d提高到6.67×104m3/d(见图9)。由此可见深度酸压技术可为低孔、低渗碳酸盐岩储层的有效开发提供可靠的保证。

图9 不同类型储层深度酸压前后产量对比图

4 结论

在下古碳酸盐岩储层研究的基础上,对马家沟马五储层进行了分类,形成三种类型的储层。根据深度酸压机理的研究分析,针对不同储层类型特征,进行酸盐反应实验,依此研发出三种深度酸压工艺技术。

在探井和开发井采用深度酸压工艺进行了343口井的施工实验,提高了各类储层的产量,使低孔、低渗碳酸盐岩储层开发取得了较好的效果,也对同类型气藏的开发具有一定的推广应用价值。