百以内加减法算理教学的“变与不变”

叶开益

摘 要 “变与不变”是小学数学教学研究的重要思想。百以内加减法算理教学中,国内不同版本的教材提供了两种计数模型:小棒图和计数器。通过对教材内容的梳理、对比,尤其是和国外教材对比,整合类似例题,选择计数器、立方体等抽象化材料,辅助小棒理解,将横式与竖式并行教学,取得了良好的效果。

关键词 百以内加减法 算理教学 教材对比

“变与不变”思想是小学数学教学的重要思想。如何促进学生更有效地体会数学的基本思维方式和基本思想,采取更加科学和高效的教学模式,努力使小学数学教学取得更大的突破是需要一线数学教师思考和探究的问题。而整合教学的价值在于让学生对所学材料的结构有清晰的了解,掌握知识本质后重点展开对知识的智性学习。这样的一种智性学习就是在“变与不变”中探究知识本质。它关注教师在教学中为学生提供素材、机会,强调教师的教学方式;关注学生学习数学的过程,强调积极参与和主动思考、交流讨论和举例辨析等[1]。在不改变现行数学教材的教学目标和教学内容的前提下,根据学生实际情况和发展需要,通过打破教材编排结构、调整教学内容的顺序、变换教学方式等途径,将数学知识点重新融合,试图达到学科内知识点的整合,并让数学学习由课内向纵深处或向课外延伸。当学习的内容具有相同的知识结构,能找到知识的关联,我们就可以尝试进行单元内的课时整合,而百以内数的认识单元就具备了这样整合的条件。不进位加法和进位加法,不退位减法和退位减法,都是可以打通数学运算的连接进行整合的。

一、百以内加减法内容编排的“变与不变”

人教版小学数学教材在一年级上册编排了20以内进位加法,在一年级下册编排了20以内退位减法,紧接着编排了“100以内数的加减法(一)”单元,二年级上册编排了“100以内数的加减法(二)”单元。100以内加减法(二)单元包括以下知识点:不进位加法及进位加法、不退位减法及退位减法、连加连减、加减混合、解决问题。人教版、北师大版、苏教版分别在二年级上册和一年级下册安排了100以内加减法的学习,编排的内容大致相同,但也有区别。

北师大版一年级下册教材集中安排了加减法的课时,第一单元“加与减(一)”9课时、第五单元“加与减(二)”8课时、第六单元“加与减(三)”11课时。集中在一年级下册教学了20以内退位减法、100以内加减法(包括不进位、不退位与进位、退位)和连加、连减、加减混合的计算方法,并要求学生根据具体问题,估计运算的结果,初步学会应用加减法解决生活中的简单问题。在苏教版的课时安排中也把相同内容放在了一年级下册来教学,并且把进位加法和退位减法单独放到一个单元中,和加减法的竖式一起教学。而人教版和北师大版则安排不进位加法、进位加法、不退位减法、退位减法同时进行教学。之后北师大版二年级上册数的运算只学习了乘法和除法,这样加减和乘除分开进行归类学习,学习内容集中,与人教版整合教学的理念是吻合的。在实际教学反馈中把100以内加减法的进位加法和退位减法放在一年级下册系统全面学习加减法是合理的,学生是可以达到这样的程度的。基于这样的思考,我们对人教版100以内加减法(二)单元进行整合(如表1)。

从表面上看,变化的是对例题进行了合并,对课时进行了压缩,不变的是对算理的把握,在算理融会贯通的基础上教师对教学目标的重新定位、对教学内容的价值重构。教师站位于“某一领域”或“某一主题”的视角审视课堂,抓住内容的主线展开教学。一、二年级“数的运算”这一领域教学,运算的算理和算法归根结底是两个因素,即“计数法”与“运算意义”。因此,在100以内加减法教学中,就需要从运算意义展开教学,虽然是不同的運算,但算理是相同的,整合后将加法的不进位和进位整合成1课时,减法的不退位和退位整合成1课时,连加连减、加减混合整合成1课时。这样的整合注重知识内容的整体呈现,强调内容之间的相互关联,从而促进认知结构的完善。学生会更关注计算的本质,打通不同课时之间的连接,从原来的数学技能的累加转化为数学计算方法的理解。

二、百以内加减法教学材料选择的“变与不变”

1.计数器和小棒的特点和优势

为了使学生理解算理和掌握算法,在不同版本的教材中都提供了两种计数模型,也就是小棒图和计数器,这两种计数模型分别具有怎样的特点和优势呢?小棒图是介于实物模型与几何模型之间的一种半抽象模型。学生在一年级数的认识教学中,就经历了实物计数到小棒计数的过程。小棒图的最大特点是“十根一捆”便于学生操作,还能很形象地教学“满十进一”的十进制位置计数法原理。“十根”表示10个一,“一捆”表示1个十,学生借助小棒图能十分形象地建立对数的表征。计数器是抽象化的计数工具,它采用了十进制位置计数法来对数进行表征。和小棒图相比它抽象程度更高,计数更简单。

2.不同版本教材对材料的选择

上述整合基于算理的沟通,接下来我们具体来看百以内加减法不同版本教材中分别是以什么材料来呈现的(如表2)。

人教版:二年级上册从百以内加减法的列竖式引入,用小棒图进行图式的沟通,竖式里的每一部分,都借助小棒图进行了联系。每一步的含义、计算的过程都是在理解中进行的。所以可以很明显地看出人教版教材注重了算理的教学,而不仅仅是数学运算技能的传授。

苏教版:教材更注重对算理的理解。与人教版不同的是,苏教版教材细化了算理。从两位数加减一位数算理开始,都是用小棒图进行理解的。到了两位数加减两位数时不仅仅用到了小棒图,而且还用到了计数器。

北师大版:相比苏教版和人教版,北师大版从一开始就引入了位值中的方块图和计数器来理解算理,弱化了以小棒图为主要呈现材料的作用。这样,思维更易从具体形象过渡到了抽象,更注重了在位值中满十进一,和不够减退1的理解。

美国加州教材:相比较国内的教材,美国加州的教材既没有出现计数器,也没有采用小棒图,而是借助了数位中的方块图来进行算理的教学。美国加州教材把百以内数的加减法分开教学,并且教学中将横式与竖式同时呈现,竖式在美国加州教材中已经不仅仅是计算的辅助工具了。教材还将估算引入教学,估算的铺垫为学生后面对计算结果的检验埋下了伏笔。然后教材结合数位和方块图进行算理的教学,同时教材把正方体上下摆放,把竖式的计算形式以形象的方式表征出来,使得算理有了具体形态的支撑,其实相当于应用了计数器和小棒结合的原理进行算理的分析。并且当计算完成后,又用估算对计算结果进行了检验。

3.整合后教学目标的定位

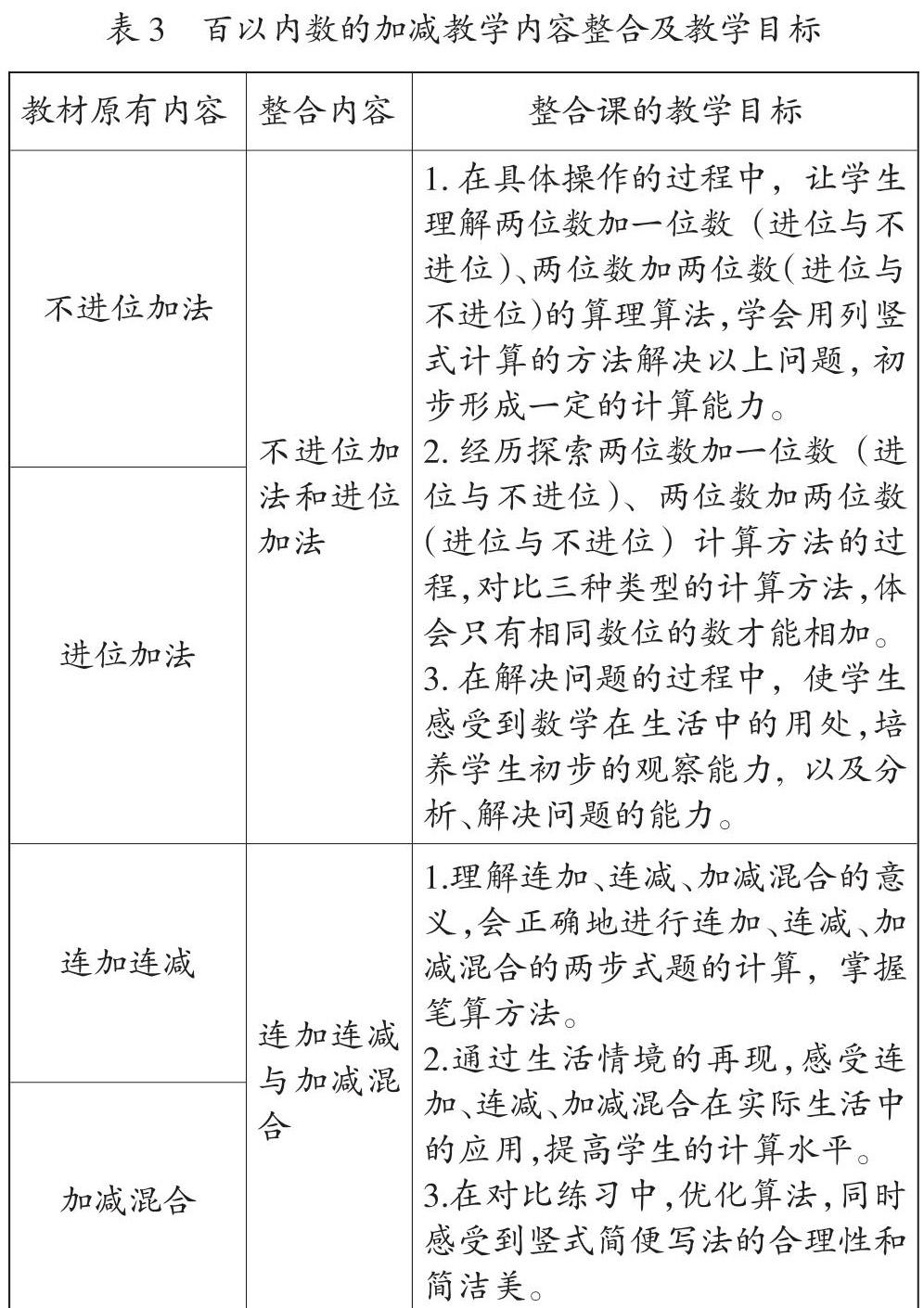

综合上述原因,如果打通了百以内数加减法的算理,学生的理解程度是可以达到的。不需要进行计算技能的累加,只要抓住了计算的本质学生是可以掌握的。所以这就要求我们在整合百以内加减法单元时,创造性地使用教材,把加法归到同一课时,减法归到同一课时,连加连减与加减混合并成一个课时,这样,减轻了学生知识累加的负担,在充分理解算理的基础上进行系统性的学习,做到了关联性的智性连接。百以内数的加减单元整合后,教学目标举例如表3。

数的运算是小学数学最为基础的技能,贯穿于小学数学教学的全过程。数的运算领域的整合课突出的是对计算方法和算力的理解,把握了算理的本质,学生学起来就会融会贯通。

三、结合“变与不变”整合加减法教学的建议

1.厘清加减法算理,沟通计算本质

百以内数的加减法都是相同数位相加减,满十进一,不够减向前一位借一当十。如教学中同时呈现了不进位和进位加(如图1)。学生原来对不进位加不退位减都有很好的学前基础,所以对学生来说他们的学习难点在于进位加法和退位减法的算理,为什么个位满十要向十位进一,个位不够减要向十位借一当十,整合后的课程学生更容易突破学习难点,提高了课堂的教学效率。

2.选择结构化材料,驱动任务整合

教师在教学设计时,提供结构化材料,以大任务为驱动,以问题或任务为载体,开展学生自主探究为主的学习活动。多角度来延伸学生对数的体验,教师在教学中进行适当引导和追问,在任务驱动下学生对算理进行理解。如“百以内数的加法”从计数器引入,避开了小棒图直接从更高级的算理入手(如图2、图3)。接着根据计数器来写算式,使学生对算理的理解前置,主动运用了相同数位相加,满十进一的计算法则。

3.結合抽象和具体,理解计算过程

什么样的教学手段才是最贴近计算本质的,最能让学生举一反三地学习,把两位数的加减法算理推广到更高的数位。我们可以发现国外的教材比我们的思路更大胆,更具有综合性。我们不妨结合美国教材中的数位和方块图对算理再次理解,同时结合估算对计算结果进行检验,把横式和竖式同时进行教学,让学生在数位中理解满十进一,在方块图中寻求形象的算理支撑。把这样的算理推广到百位,甚至更高的数位,而不是仅仅局限于两位数加减法本身。

纵观小学数学第一学段数的运算领域,怎样找到“整合”的切入点,整合什么,用怎样的结构化材料“整合”,这些都是需要我们在“变与不变”中思考的问题。百以内数的加减法是小学阶段学生计算学习的种子课[2],对这样的计算起始课进行整合不仅仅是对课时的压缩,更是对数学运算本质的深入体验。基于结构化视角下的小学数学整合课程需要教师对所学材料的结构有清晰的了解,引导学生掌握知识本质,打通知识之间的连接,引领学生对知识的智性学习,从“联”的角度来衔接缺少沟通的知识体系。

参考文献

[1] 陈燕虹.数学学习心理学与数学学习[J].小学数学教师,2019(02).

[2] 俞正强.种子课[M].北京:教育科学出版社,2013.

[责任编辑:陈国庆]