大河的启迪

张宪光

一

从桃源乘车出发,一路经过绿水青山和稀稀落落的村居,如在画中行。我们抵达仙人溪的时候,正是大暑的前一天,一年中最热的时候。袁宏道《游桃源记》说舟人畏惧滩险,遂夜泊仙人溪,而呈现在我们眼前的则是平陂浩荡,大水清澈,不见激流,亦无险滩。仙人溪的两边,是兴隆街码头。沈从文《湘行散记》说:“船停到一个地方,名兴隆街,高山积雪同远村相映照,真是空前的奇观。”一到此地,便想起沈从文八十多年前的这句话。前来迎接我们的导游指点着远处水中高山说,下游的那座山是张果老的脚板岩,上游河中心就是水心崖。我们稍事休整,便从码头逆流而上,水面愈加宽阔,两岸积翠凝碧,绿意逼人,水心崖仍如晚明时代一样“南逼江岸”,耸立江心,“两峰骨立无寸肤,生动如欲去。或锐如规,或方如削,或欹侧如堕云,或为芙蓉冠,或如两道士偶语,意态横出”,“崖顶有小道房,路甚仄,行者股慄,数息乃得上”。我们绕水心崖一周,然后继续上行,但见河面越来越宽阔,水波浩渺,时有白鸥起落,最宽处可达七八百米。水面看似平缓,两岸青山倒影水中,却有无数漩涡暗藏水底,一圈一圈的波纹相互碰撞吞噬,提醒着我们这条大水曾经的险恶水势。

船大约上行一个小时,暑气渐渐发力,燠热难耐。导游用小桶从河中打水,倾倒在铁棚顶上,泼了三四桶,舱内一下子凉爽起来。仅走了十几分钟,此法即已失效。正在愁烦之间,导游指着远处山峦说,那里正在下暴雨,我们这儿估计也要下,船上的人都有些将信将疑。不一会儿,天空变得暗了,风凉了起来,浓云低垂,两岸青绿山峦一下子变成了墨绿色,残余的阳光在云隙里泛出微红,山是暗绿色,水是暗绿色,山倒映在水中,蒙茸一片。除了几条挖沙船,整个江面上只有我们一条船逆行而上。如果说刚才的河岸是一幅巨型青绿山水,此时则是巨幅水墨画,天光云影,随时变化,山峦水势,愈发奇秀。又过了一会,船靠在岸边草丛中加油,暴雨忽然之间“噼里啪啦”落了下来:落在铁棚上,像节奏不匀的鼓点,落在树叶上,嘈嘈切切错杂弹,落在河面上,满河都是稍纵即逝的荷钱。在岸边停靠了十来分钟,我们的船冒着大雨继续前进。

沅江素有四大险滩之称,一般认为是九矶滩、横石滩、青浪滩、瓮子洞。二十世纪五十年代以来,这些险滩陆续经过整治疏浚,已不复旧时面貌。九矶滩大概是在五十年代得到治理,改善了水道。据当事人回忆,青浪滩在七十年代的样貌,尚是在“不到一百米宽的河道下,有着十多条铁链一样的利石斜卧江底,岩石嶙峋,如排排钢刀埋置水下,真是杀机四伏”,到了枯水季节,主航道只有不足十米的宽度,险象环生(熊开武《激流飞舟治沅水》)。关于横石滩,清人李沆有诗云:“巨石横江心,激浪怒喷薄。上游船来摩肩行,下游船去压头落。篙师梢子何剽键,折入危涛船不见。饥鹰掠地忽飞起,穿过浪花立当面。入坎出坎争一隙,舍舟登陆苦不便。”只有老水手,方能“舟人見惯亦等闲,拭浪船头色不变”。郭嵩焘亦有诗云:“轰如万马奔,扼如九蛟伏。”瓮子洞是我们现在尚能见到的险滩中的一个,由于水深,也看不出它的险恶了。几天以后,我在浦市采访了一位姓唐的老水手,说起三十七八年前和妻子及两岁女儿过瓮子洞的情形:当时他们驾驶着一条机器船,载着六七百斤鱼干,赶回家交公粮,到了瓮子洞,滩太险了,机器船上不去,情急之下只好跳岸逃生,幸好抛锚的缆绳断裂,船漂到一个平潭中才停下来。说起这件往事,豪爽的唐妻说当时太危急了,他能逃生已经不错了,我一点也不怨他。我想只有深谙水情的人才能说出这样的话。船快到瓮子洞险滩,雨停了,云和山仍是淡墨色的,河水是暗绿色的,暗流涡旋更加汹涌难测,但已经看不到瓮子洞原来的样子了。

《湘行散记》沈从文著商务印书馆1936年版

二

沅水是沈从文的河,从来没有一个作家这样细致地写过沅水及其支流。一定意义上来说,《湘行书简》《湘行散记》与其他小说一起构成了沅水志。他所记录的渡口与风景,有些还保持着原来的风貌,比如兴隆街也许还保留着沈从文时代的样子;但大多数已经改变了或消失了,比如离五强溪镇不远的地方,柳林岔的地名还在,柳林却不见了。在这一过程中,变迁是主旋律。

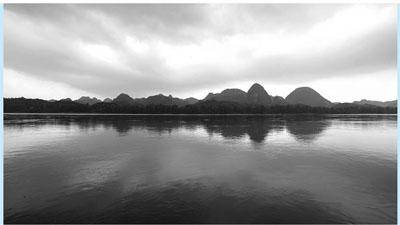

沅水风光

沅水一个重要的变化是水电站的建立。五强溪镇建了一个很大的电站,将沅水拦住,大大提高了水位,改变了生态环境。沈从文笔下多次写到沅水的鱼,价钱便宜,九角钱就可以买六十斤鱼,而且美味,用白水煮一煮,味道比鲥鱼鲜,比豆腐嫩。可惜的是,在五强溪镇逗留期间未能到坝上吃鱼,只是在一个小饭馆里吃到了野生的黄颡鱼,味道极鲜嫩。但是电站的建立,也使得一些鱼类不能逆流而上产卵,鱼的种类减少了。在夸父村走访时,当地人提到先前有一种“跳鱼”捕鱼法,最好的捕鱼点就是瓮子洞一带。其法大致是在激流浅滩中将船压得侧起来,让船底的水形成一股股浪花,鱼儿便争相跃起,跳到船里,据说一晚上可以捕到上千斤鱼。另一个变化,是沅水的航运价值大大降低了,不是那条由湘入黔的要道了。李白诗云:“杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。”可见从唐代以来,这里便是入黔的重要水路。如今五溪虽在,除了少数几班渡船,两岸人们的出行已经完全以公路为主,因此水手数量大大下降了,关于水手的艳遇故事也随之消失了。我访问过的两位老水手的婚姻,一个是七岁定下的娃娃亲,一个是介绍的,都与《湘行散记》中的描写完全不同了。

沅水之滨的兴隆街

一个雾气蒙蒙的早晨,我们沿着五强溪渡口溯流而上,岸边停留了许多船只,两岸群山皆被浓雾包裹,只在近水处露出几许苍翠。七点多钟,太阳还被浓云遮住,只是太阳附近的云层比周围的乌云多了一道金边。水势比昨天的下游之水还要浩渺阔大,平远无波,河水的颜色随着天光的变化渐渐显出它的青绿来。我坐在船头,像饿汉一样饮食着山光水色,只感觉一切都静寂下去了。与我们的这次旅行不同,沈从文的回乡之旅是在寒冷的冬天,满天飘着雪花,虽是枯水期,水流依然湍急。他写鸭窠围说:“鸭窠围是个深潭,两山翠色逼人,恰如我写到翠翠的家乡。吊脚楼尤其使人惊讶,高矗两岸,真是奇迹。两山深翠,惟吊脚楼屋瓦为白色,河中长潭则湾泊木筏廿来个,颜色浅黄。”他在此处兴起的情感,既是喜悦的,也是哀戚的,还是忧郁而温暖的。他想起自己十几年前上岸的情形,不名一文,身无长物,无所事事。回忆让生命从沉渣里放出光来,泛着忧伤的味道,泛着青山一样的颜色。而我们经行此处,已是八十多年以后,只有几个人从翠色里下来,想象着其中也会有眉毛扯得极细的妇人,走近了,才发现穿的衣服和我们相似,眉眼间有些淳朴倒是确实的。鸭窠围现在叫丫角洄,不见浅黄色木筏,不见卖鱼人,只见山色依旧,沿河数十里唯有这里还残存了几处吊脚楼,而屋瓦也非白色。

除了鸭窠围,沈从文写到的横石滩、九溪滩、骂娘滩均不知所在。我们是不是可以说,这条沅水已经不是《湘行散记》中的那条沅水了?这是一条现代的河,平缓沉静,没有波澜,而《湘行散记》中的则是古典的河,滩险流急,水手和乘船的人要在白浪里出没,要与巨石搏斗。我想,江山改貌,世事俱非,重访文本现场,大多数情况下会是得失参半。对于读者来说,那或许是由纸页固定下来的经典,是经过沈从文域外之眼审查的“圣境”,但对于那几个水手来说,一切不过是一种生计,不过是在艰辛里讨生活。

三

一九三四年一月,沈从文回湘西探望母病,十二日登船,二十日抵达浦市,途中写下了大量给妻子的书简,后来以此为基础创作了一系列散文,即《湘行散记》,是现代散文最重要的果实之一。沈从文二十岁进京,从寂寂无名之辈成长为一名重要的小说家,时间已经过去了十二年。这次长河之行,早五年不可,因为他尚未成熟;迟五年亦不可—五年后国家大局已改,抗日战争的语境使得《湘行散记》的话语体系不合时宜。从大环境来说,又是鲁迅即将去世、张爱玲尚未登上文坛的时间带,他凭着经验、观念和艺术多方面的成熟写出了自己的代表作。这真是恰恰好的一次返乡之旅:他已经找到了大致的写作方向,能够把得住文字了,上一年刚与心仪已久的张兆和结婚,在文坛已经具有了一定的话语权,通过《从文自传》的书写开始了自我审视和省察,已经开始了《边城》的写作……一言以蔽之,这个时期的沈从文正处于人生创造力的顶点上。张新颖《沈从文的前半生》谈到《一九三四年一月十八日》这一篇,认为这一天是“非同寻常的彻悟时刻”,“同時也是一次百感交集的内心旅程,其精神会聚和贯通的至高点”,这句话其实可以拿来移评整个长河之行。

《湘行书简》沈从文著人民文学出版社2017年版

再次踏进这条大河,沈从文已经不再是原来的沈从文,而河流还是那个河流吗?逝者如斯,而未尝往耶?盈虚者如彼,而卒莫消长耶?置身这条大河之中,大雪、小船、沅水、拉纤、妇人、野话一起构成了一个现实与回忆交织的场域、一个写作现场,往事被激活了,“我”与水手、故乡、世界、写作的关系需要再次确认。他在《滩上挣扎》里说:“我赞美我这故乡的河,正因为它同都市相隔绝,一切极朴野,一切不普遍化,生活形式生活态度皆有点原人意味,对于一个作者的教训太好了。我倘若还有什么成就,我常想,教给我思索人生,教给我体念人生,教给我智慧同品德,不是某一个人,却实实在在是这一条河。”这是对大河与自我关系的再次确认。他又说:“三三,我不知为什么,我感动得很!我希望活得长一点,同时把生活完全发展到我自己这份工作上来。我会用我自己的力量,为所谓人生,解释得比任何人皆庄严些与透入些!三三,我看久了水,从水里的石头得到一点平时好像不能得到的东西,对于人生,对于爱憎,仿佛全然与人不同了。我觉得惆怅得很,我总像看得太深太远,对于我自己,便成为受难者了。这时节我软弱得很,因为我爱了世界,爱了人类。”这是对于自我与世界关系的确认。其他类似表达还有很多。我们几个痴心的读者,便是受了沈从文那次旅行的蛊惑,也步他的踪迹踏进了沅水,也踏进了时间之河。

四

我们在泸溪上岸,吃了一顿午饭。沈从文大哥的住宅芸庐就在泸溪,一九三七年沈从文重返此地,住了三四个月。当时西南联大经行此地,由陆路前往昆明,闻一多、梁思成、林徽因等一众名流都曾在此逗留。沈从文这一次的停留,已经与前一次大有不同,催生了《湘西》。可是我们没有时间停留,紧接着便驱车前往浦市。

沈从文说浦市在一九○○年达到兴盛的顶点,先是以出肥人、肥猪著称,后来则以戏子和鞭炮闻名。八十多年后漫步在浦市的街道,还依稀可以辨认出当年的繁华,鳞次栉比的商铺、深巷高墙上的苔藓与斑驳的白粉、院落深深的木结构屋宇,都似乎不忍忘记曾经的车水马龙。如今不仅当年的码头已经不见,为了防洪还加筑了一米多的大坝,航运就愈加衰落了。沈从文说:“浦市人欢喜戏,且懂戏。二八月农事起始或结束时,乡下人需要酬谢土地,同时也需要公众娱乐。因此常常有头行人出面敛钱集份子,邀请大木傀儡戏班子来演戏。这种戏班子角色既整齐,行头又美好,以浦市地方的最著名。”据说直到现在浦市的高腔还很有名。但现在浦市最有影响力的活动,要数赛龙船。每年旧历四月底,在外工作、打工的男男女女都要返回浦市,参加划龙船大赛,有力的出力,有钱的出钱,出嫁的闺女也要出份子钱。如果有哪家的孩子没有回来,婚丧嫁娶就没有人与之来往。我们住在一家叫余家巷子的民宿,将旧居翻新,低调地加进了现代消费元素,而保留了古朴的味道。客栈的管家是个漂亮的中年女性,说起划龙船的事来如数家珍,让人神往,也让我们对沈从文笔下划龙船的描写有了更深的了解。

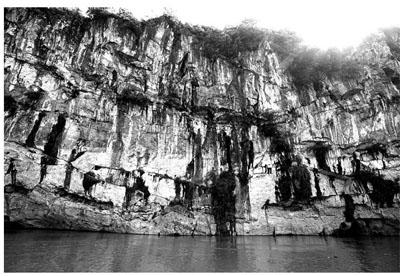

到浦市去,是想就近去箱子岩看看。我们包了一条船,一大早出发,天气很好,景致与兴隆街到五强溪的那一段很相似,只是河道要浅一些。驾船的是一个六十岁的老水手,姓魏,家住在河对岸的江东村,我想就是江东寺所在的地方,想来沈从文所说的那株老梅已经不在了。魏师傅今年和儿子一起参加了龙船大赛,说起来眉角含笑,相当自豪。汽船开了一个半小时才到,“一列青黛崭削的石壁,夹江高矗”,箱子岩上似乎只剩下一具“箱子”,而不见龙船。刚刚下过一场雨,据说藏放龙船的山洞泥泞不堪,手中没有火把亦不敢入内。于是在村子里转了一圈,访问了几个当地人,也说不清那“箱子”的來历,于是败兴而归。

箱子岩

五

十年前的秋天,要飞张家界的那天早上,把《湘行散记》在地铁上读了两篇,算是草草做点功课。坐在办公室里,又读了几篇,直觉着美,够味。细细嚼一嚼,里面还夹杂着些苦,一些生涩的东西。美的,是活在诗里,活在韵里,像京剧悠长的拖腔一样的东西。苦是属于人生的,属于水手们的,也属于像我一样的读者的。不知怎么,觉着自己就像河上的一个水手,为了两毛钱,冒雪而进;为了行船的需要,有时候不得不跳下冰冷的河水。可是自己也清楚自己的矫情与患得患失,并不能真的像他们一样,“希望只是多吃一顿饭,多吃一片肉,拢岸时得了钱,就拿去花到吊脚楼上女人身上去”。倘若那样的话,似乎真的要好很多,简单很多。

《湘行散记》中有许多关于野话的描写,带着些与牧歌不和谐的匪气。我以为那是沈从文最有生命力的文字之一,是一种原生态的东西,像空气、日常饮用的水、吃的米饭一样,水手们须臾不可离。然而那些水手能将一世的怨愤、谋生的艰辛,从这野话里发泄完吗?我不相信。水手们是幸福的,他们知道吊脚楼上那温暖的被窝,知道上行与下行的水路;沈从文是幸福的,他知道凤凰的方向,知道北京有个人儿在系着他的缆,知道他文字的归宿;而我常常在文字的陷阱里出不来,像找不到岸的水手,莫名地划着虚无的船。我想起《老伴》里那个成衣人的独生子,还有那个绒线铺里的女孩子。人生,是不是会被一些糊涂的希望给阉割了,变成一个大烟鬼的样子?沈从文说:“过去的,有谁能拦住不让它过去,又有谁能制止不允许它再来?”对于过去,我们没有办法,对于未来,我们又能把握多少呢?读沈从文的书,我仿佛可以看见,听见—那个地方的人,是“吃歌子”长大的,打个喷嚏,都像诗,都像歌,更不用说笑起来的时候那默默的妩媚。果真如此吗?一个朋友说,小说家就是专门给人精神催眠的,我们常常被催了眠,不能醒在自己的故事里。十年后重走沈从文的沅水之路,愈加觉得像诗、像歌的东西还在,而艰辛与朴素亦不曾改。

十年前抵达凤凰的下午,天有些闷热。一轮白日斜挂在天上,四围山色,葱葱郁郁。在小小的古城里,我们要游览九个景点,鱼贯而入,列队而出,如随喜的香客。累了,就坐在长凳上歇憩一下,又紧接着赶下一个。沈从文的故居,藏在一条巷子的中段,安安静静的,像一个隐者不事张扬。沈家在当地家道颇殷实,院子却很小,一会儿就转完了。在沈先生的卧房里,我们见到了他的书桌。木头的外框,中间是一块汉白玉。据导游说,《边城》《长河》那些名著就是在这张桌子上写出来的,这自然是不根之谈。我想要从上面看出些山清水秀来,看到的却只是些快要朽坏的木头,石头因为缺了主人的灵气,也不那么温润了。下午的阳光,从檐角边落下来,给沈家的院子镀上了一层金色的薄彩,巷子的对面则沐浴在灰暗里。到了凤凰,不来沈从文故居是遗憾,来了则免不了小小的失落。事情大抵如此。

十年前那次旅游的九个景点里,除了沈从文故居,我感兴趣的是沱江泛舟。不巧的是,那次沱江封河了。登上虹桥,沱江的风景尽收眼底。两三条小艇,小的像几枚树叶,慢悠悠地在江面上随风漂移,船夫悠闲地打捞着垃圾。沱江的两岸,是绵延的民居建筑,红灯笼一盏接一盏地挂将过去,透着一股暧昧的气息。让人稍感失望的是,那些民居虽是依傍江势,临水而建,飞檐拱起,然而真正的吊脚楼不多;远处山上,不是高耸的白塔,而是一个暗红色的高塔被绿色包围着。

从江边走过,跟一位表情木然的苗族老太太擦肩而过,她肩上背着篓子,用灰白相间的布缠着头,目不斜视。有人在不太干净的江里漂洗洁白的床单。夕阳带着它惯常的红颜西坠,月儿爬上了半天空,有一点煞白。吆喝的声音开始响起来了。音乐也隐隐约约地飘起来了。夜还没有降临。

十年前的那个晚上,七点半刚过,我们吃过晚饭就出来看夜景了。河的两岸,是灯笼的河,音乐的水。岸边有不少卖河灯的,几元钱可以买一大堆。我买了一个最大的河灯,在水流下行最急的地方放下去,一会儿就到了河心,其他的河灯都灭了,它还稳稳地向前。河的右岸多是小客栈,左岸多是小酒吧,一家又一家。名字也是奇奇怪怪,极尽想象之能事。有一家酒吧叫“孟婆汤”,对岸则有一家叫“私奔吧”,弥漫着沉迷与野性。充盈于耳的,是嘈嘈杂杂。店家招揽生意的声音,酒瓶顿在桌子上的闷响,推杯换盏的声音,叫卖姜糖和银器的声音,还有酒吧里的重金属音乐……我们沿着右岸走下去,从一家家古朴的客栈前走过。有时候走进酒吧,看看它是不是吊脚楼。我们要找一个吊脚楼的酒吧,可是那些酒吧太吵了,仿佛在宣泄白天被压抑的情绪。在一个僻静的巷子里,我们找到了一家沿江的酒吧,斜对着虹桥,正可以清静地倾听凤凰夜晚的心跳。远处的歌声传过来,不过不是当地的小曲,而是摇滚。一个声音声嘶力竭地唱着:“你到底爱不爱我?爱不爱我……”虹桥上,人流涌动,灯火通明。凤凰的夜,是温柔的,更是疯狂的。这里不是一条寂静的河流,而是田园牧歌与现代娱乐两股河水合流的地方。

如今十年过去了,沱江人满为患,更加吵闹而拥挤了,像患了肠梗阻一样常常堵车。现代化与商业化是不可阻挡的,骨子里的转变正在进行中,即便外表是民居的,是田园的,是诗意的。我们没有权利阻挡这种转变,阻挡人们用资本的方式唤醒某些沉睡的东西,阻挡苗寨的开发,带来富裕并淹没某种东西。我们今天在那里驻足,只不过是带着失落参与并见证这一进程。

六

从散文创作上来看,沅水给了沈从文巨大的启迪。一九二五年前后的散文写作,弥漫着被遗弃草野、排斥在文坛圈子之外的孤寂失落之感,自怜自伤、凄惶、妒嫉、想哭、羞惭、疲倦等情绪与词语反复出现,意味着他尚未找到自己的腔调、本色与风格。即便文字模样尚佳,究非自家面目(参见《小草与浮萍》《生之记录》《狂人书簡》等篇),而自怜则是作家的大敌。在技巧方面,也存在模拟、幼稚的痕迹。他还不太清楚该写什么、怎么写,还处在练笔的阶段。但当他书写湘西“乡村生活和兵的生活”的时候,他的散文也如小说一样,“在著者的天真的面孔后还藏着深刻的悲哀”(徐霞村语),露出他特有的质地、肌理和兴味来。徐志摩评论他的《市集》,也是注意到“乡村画”的一面,并从中看到了沈从文的想象力以及潜藏着的书写可能性。随着写作的展开,他做了各种各样的尝试,并且开始认识自己,有意识地将湘西个人经验和乡土作为书写对象,但成就并不突出,还存在凌乱、分散、欠自如等不足。收在《怯步集》中的早期散文,便具有这样的特点。

《边城·长河》沈从文著天津人民出版社2010年版

《湘行散记》的写作则臻于成熟,材料的割裁组合十分自如,不经意于安排而自然妥帖,文风从容洒脱,变化多端,而内涵丰美。通过一次次回忆十六七岁的自己,他发现了自己,也发现了那种习以为常的生活的美、庄严和黑暗。时间就像发酵剂,把一切都唤醒了,给了他一盏烛照生活与自我的灯,完全祛除了自怜那样的不良情绪,达到了他散文创作的高峰。这部散文的主角是时间,是德勒兹所说的艾甬时间。艾甬时间,就是一座由瞬间所串联的“直线迷宫”,每一个时间点都是事件,都是关于过去与未来的褶曲。《湘行散记》的多数篇目都有过去、现在构成的褶曲,时间中套着时间,《一个戴水獭皮帽子的朋友》《老伴》《箱子岩》《虎雏再遇记》《滕回生堂今昔》等皆是,通过时间的折叠翻转来传达人事以及大河的教诲。

沈从文散文创作的第三个阶段是《湘西》与《烛虚》,二者走向完全不同。如果说《湘行散记》是富于诗意的散文,《湘西》则是一部经世之作,致力于改良湘西民风,加强区域性团结,促进其他地区与本地人民对湘西这一特定区域的认知,服务于全局性的任务,有明确的读者和目的性。这种处理的态度和方法,在沈从文作品中是相当奇特的现象。他向来主张文学与政治不要发生太紧密的关联,《湘西》不知不觉中还是受到了时代语境的熏染。而《烛虚》则是向内心开掘之作,也是一部散文实验作品,是作者陷入内心挣扎而向抽象追问的自我救赎,是沈从文自己的《野草》,只是没有达到《野草》的高度而已。

行走是一次遇见,也是对沈从文创作之路的一次发现。一路上陪伴我的,是《沈从文的前半生》和《分裂分析德勒兹》,是《湘行散记》和《湘西》,是那条宽阔而陌生的沅水和连绵的群山。一边读书,一边读山读水,一边听雨听鸟,时间像一条暗线,将文本、读者与自然拉到一起,相互生发。我想,一九三四年的沅水之行使得沈从文在回忆中温习过去,寻找自我,确认自我,意识到自己写作的细腻性与独特性,认为自己的工作“行将超越一切而上”,会比别人的作品“更传得久,播得远”,从观水中更清醒地认识到这条河带给自己的智慧与教养、品性。多年的文坛打拼,使他获得了一双慧眼来观照这片熟悉的水域、人群和自我,通过域内文坛与域外湘西的比对,找到了对抗域内(都市、知识分子、儒家文化圈等)的力量,即湘西所特有的风俗人情和美学理想。

这就是长河的启迪。

本文沅水图片均由向文钦摄,特此致谢