向经典致敬

——独立学院色彩构成教学探究

刘龙真

(福建农林大学金山学院 福建 福州 350002)

色彩构成作为艺术设计专业的基础课,是一门以色彩为视觉基本元素来进行构成的专业基础课程,作为一个较为重要的基础环节,其能够使学生对色彩的认识由感性层面提升到理性层面,为后续专业课程的学习打下基础。该课程主要包含色彩的基本原理、色彩的对比与调和、色彩的心理、色彩的采集与重构几个部分。 传统的色彩构成教学在色彩基本原理和视知觉对比部分花费大量时间精力,借助于图案来进行虚拟练习,此类训练方式虽说可以使学生更好地辨识颜料,但由于模式过于死板和僵化,致使学生的学生积极性被抑制,学生看似掌握了基本的理论,却无法在设计实践当中加以运用,综合素养得不到有效提升。

1.改革缘由

笔者所在学校,福建农林大学金山学院是一所培养应用型人才的二级独立院校, 学院2016 年入选福建省普通本科高校向应用型转变试点项目,提出“从单一型、教学型学院向应用型大学转型发展”。同年,艺术系申报的绿色文化创意设计与应用专业群成功入选福建省示范性应用型专业群。 为了提升艺术系专业人才培养质量、突出专业办学特色、增强服务地方社会能力、提高学生的就业率,学院领导对艺术设计专业培养方案进行了一系列的改革。 培养方案改革之后,设计素描和设计色彩合并为设计基础Ⅰ,三大构成合并为设计基础Ⅱ,三大构成课时由原来的150 学时缩减为100 学时,平均到每门课程只剩三十有余。 课时的缩减迫使教学内容必须变革,如何在有限的课时里使学生既能理解色彩理论知识又能掌握色彩的表现技巧,为后面的专业课程打好基础,是整个课程需要解决的主要问题。 考虑本院的基础课程教学安排以及独立学院学生的特点,把色彩构成课程做了重新规划,把色彩构成的全部知识点整合为一个课题——向经典致敬,该课题分为三个阶段:经典采集——经典重构——设计应用。

之所以设置向经典致敬这个课题是因为独立院校的学生多数专业基础较薄弱。 当前的美术高考模式化,考前培训急功近利模式化教学,考什么练什么,不少学生通过机械的死记硬背在短时间内达到考试成功的目的,导致学生基本功普遍不扎实,艺术综合素养水平低。

这在一定程度上与高校艺术专业的基础教育脱节,艺术设计专业虽然不需要学生具备特别强的写实再现能力,但还是需要具备一定的艺术综合素养。

2.向经典致敬

采集与重构是向经典致敬课题的关键部分。 色彩的采集与重构,是从一切可以借鉴的视觉素材(自然景物、传统艺术、 民间美术、中外现代艺术、图片资料等)的色彩配置中进行借鉴、重构,是学习色彩最直接有效的方法,是一个从发现美、分析美到创造性表现美的过程,能较科学地锻炼和培养作者去寻找最适合自己和属于自己的色彩原创力。

由于色彩的复杂性与强有力的表现力, 一块色彩因组合关系、光源色、条件色的不同,会形成不同的色彩关系,这种关系具有不确定性,很难掌握,因此色彩是不能单靠记忆与想象进行复制的,需要从本质上去分析、理解经典作品的色彩组合与运用规律,而不是简单的复制,只有这样才能领会原作的本质,达到学习的目的。

第一阶段、经典采集。 向经典致敬的第一个学习阶段是:经典采集。 色彩的采集是一个发现美的过程,是所有从事视觉艺术工作者必备的一项能力。色彩采集的关键点在于采集的原始色彩搭配是否具有美感与创意。以往的教学中采集对象不限,可是自然景观,可是艺术图像,对于专业基础相对薄弱的独立学院学生来说,学生个人艺术素养较弱,选择素材具有一定的盲目性,不能有效的解决色彩学习问题。

课改后限制采集对象,采集的内容主要有两个方向:传统民间美术,中西方现代艺术作品,让学生站在大师的肩膀上更直接有效地学习。前期铺垫分为两个步骤,第一,课上老师会给学生看一些中西方艺术流派的典型艺术作品,梳理大的框架,学生课下搜集整理完善,课下的搜下整理需要学生带着几个问题:(1)作品属于什么色调(明度、色相、纯度、色性),(2)为什么这样用色?(3)使用什么方法搭配颜色?这几个问题要求学生从理论层次去理解作品的本质,很好的巩固了设计基础Ⅰ的色彩基础原理问题。 第二,把色彩心理部分柔和到采集与重构里面,在分析大师作品色彩组合规律的同时讲解色彩心理知识。 大一的学生多数都还饱有一种绘画情节,这一环节可以调动学生学习的积极性和主动性,提高学习兴趣。

所谓“见多识广”,在看了大量经典艺术作品后,学生的鉴赏能力和色彩感知能力也会循序渐进,积少成多,以此为契机,开阔视野,提高色彩感受能力,丰富色彩语汇,提升艺术品位。

第二阶段、经典重构。 完成经典采集后开始正式进入课题的第二个阶段:经典重构。 经典重构部分要求每位同学在自己前期找的资料中挑出感兴趣的一幅作品按原色彩关系和色彩面积比例准确绘制色卡,色卡绘制完成后需要从色彩三要素、色彩心理及象征意义三个方面对色彩进行文字分析。 比如:色彩的冷暖、轻重、明快忧郁等。

课程开始前需要把原作品去色做成线稿图片打印出来备用。接下来进行四项练习:(1)明度练习,把采集作品的色彩还原成黑白画,进一步感受色彩的明度差异。(2)纯度练习,改变采集作品的色彩纯度关系,如原作为高纯度色调,改为低纯度色调,再结合色彩心理分析色彩效果。 (3)色相练习,把采集作品的色彩转换为原色的对比色或补色,感受色相变化带来视觉效果并做文字分析。无论有彩色系还是无彩色系,每种色彩都有自己的表情特征,每种色彩给我们的感觉都是不同的,当色彩的明度、纯度、色相、对比形式发生变化时,颜色的表情就随之变化了。 通过这样一个反复折腾一套颜色的练习,学生可以更透彻地感受、理解色彩属性,教学效果明显优于传统的授课方式。

第三阶段、设计应用。 该课题的第三个阶段是设计应用环节,该环节注重课题和专业知识衔接的紧密性,在前期学习色彩三要素及色彩心理及象征意义的前提下强调材料肌理与色彩的关系。 物体的色彩和肌理是紧密联系在一起的,色彩总是伴随着一定的肌理而存在,同样的色彩,不同的肌理会有不同的色彩感觉,这是因为不同的材料反射光线的能力各不相同,在产生纹理的同时也会引起一些色彩上的变化:一般来说,表面粗糙的物体,反射光线的能力较弱,因为粗糙不平,反射的光线方向多变,往往使得色彩的明度显得更暗一些,但更容易呈现物体自身的色彩特点,如陶罐、麻布等;相反,一些表面细腻的物体反射光线的能力较强,且方向上更集中,色彩往往会随着光线的变化而显得不稳定,固有色体现不明显。

在艺术设计中,色彩的应用更多依赖不同的材质来进行表现,如:彩色印刷中不同的纸张可以得出不同的色彩肌理,产生不同的美感;室内设计中织物、家具地面的不同质地也表现出丰富的色彩肌理。 所以在色彩构成研究中,对色彩肌理进行研究是很有必要的。

在该环节的实际操作过程中,各专业立足本专业实际情况来开展,以本专业知识为基础来进行主题创作,可以应用与专业发展范畴有关联的材质和载体进行主题创作,色彩的表现维度不再依托于传统平面的二维表现方式,可以向2.5 维半立体或三维立体转变,同时创作手法也不再拘泥于单纯的涂抹,而是运用多种材质表现。 通过此课题让学生去体会不同材料、肌理的色彩变化,如此能够使学生在掌握了基本知识的同时还可以自主地拓展学习范畴,开拓眼界,提高应用色彩进行设计的能力和水平。

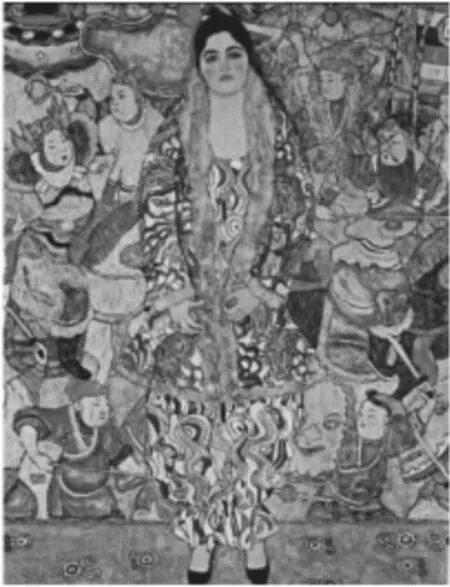

以本校的产品设计和视觉传达设计专业为例。 产品设计专业主要是以家居软装产品设计为主,该专业对材质材料有一定的要求,在最后一份设计应用作业的创作中,要求根据经典采集作品的色彩配置创作一幅同色调半立体装饰画,材料不限。如图一所示:该同学借鉴的是奥地利艺术家克里姆特的一幅作品,原作品的色彩呈中灰度红色调。 该同学作品以废旧杂志拼贴为主,局部使用麻绳、细线,再结合硬网纱拓印及喷壶喷洒颜料,不同材质及工具的使用在画面形成了特殊而丰富的肌理效果。

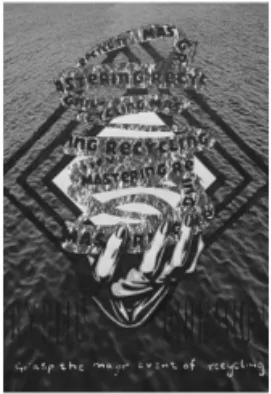

而视觉传达设计专业的综合作业,笔者结合他们的专业特性继续保留了海报设计这一课题, 但改变了以往由教师规定主题的方式,学生可根据前期所采集的名画色彩自定义主题,要求学生根据前期采集的名画色彩进行再设计,再设计的作品必须采用综合手法,体现材质肌理变化。如图三所示,该作品借鉴了荷兰艺术家梵高的《星月夜》,主要以高纯度蓝色和黄色为主,该作品是一张有关循环利用的主题海报设计,背景的蓝色的部分使用的是蓝色海洋杂志拼贴,中间部分利用黄色的金箔纸拼贴而成,背景平整的蓝色与中间黄色部分凹凸不平的肌理形成对比,表达海洋环境保护的环保主题。

这种与设计实践相结合的作业形式迫使学生把基础课程训练和后期专业课程结合在一起,使学生明确基础课程与自己专业方向的关系,同时也拓展了基础课程的应用空间,培养学生的创新意识,调动他们学习的积极性和主动性。

图一 产品专业学生综合装饰画作品

图二 克里姆特作品

图三 视觉传达专业学生海报作品

图四 梵高作品

3.结语

课题式教学与传统的色彩构成教学相比更具有针对性,阶段性学习目标更明确,学生学习的积极性更高,学习效果明显优于传统教学,学生的综合素质和色彩设计应用能力得以提升。与此同时,通过紧密联系所学专业,使色彩构成专业基础课的作用充分发挥出来,使得学生能较早对本专业的学习有更多的认识,为以后的专业学习打下坚实的基础。