宇文所安《文心雕龙》“文体”释义

江苏师范大学 杨 柳

中西文论长期处于隔离状态,两者之间形成了不同的文论体系,各自拥有了一套特殊的术语和概念。中国传统文论的术语空灵圆活,很少有明确的定义,其内涵缺乏明晰的逻辑层次;西方文论持一种分析性的语言,因而其概念和术语在运用时都有一个大致明确的定义(胡亚敏 2003:11)。概念和术语的不同表述方式,给中西文论之间的交流与理解带来了障碍,但在面对具有内在可比性的问题时,这种差异性往往会在相互印证、相互阐发的过程中,扩大各自的阐释空间,弥补双方的不足。

“文体”一词在中西文论中早已存在,但在中国传统文论的研究中,“文体”内涵的界定至今尚未明晰。为此,本文通过对宇文所安在英译《文心雕龙》“文体”时的选词及其评论等进行分析,试图在中西“文体”的互照、互译和互释过程中,“西译中用”探究“文体”的内涵。

一、《文心雕龙》“文体”的诸种观点

关于《文心雕龙》“文体”这一概念的理解,学界已从各个角度对其内涵进行辨析,但是统观诸家之言,众说纷纭,难得其统绪。归纳起来,主要有三种:

第一种观点以詹锳、王运熙等学者为代表,认为“文体”即文章体制。詹锳(1989)在《文心雕龙义证》中,将“文体遂弊”(《定势》)、“文体解散”(《序志》)中的“文体”解释为“文章体制”,并认为“体制”包括“体裁及其在情志、事义、辞采、宫商等方面的规格要求,也包括风格”(詹锳1989: 1593)。王运熙也推崇此说,他曾在《文心雕龙译注》中用“文辞体式”“文章风格”“规格要求”等词来译注“文体”,并且在《中国古代文论中的“体”》(1998)一文中认为,“体”又叫“体制”,有时指作品的体裁、样式,有时指作品的体貌,相当于我们现在所谓的风格(王运熙 1998; 王运熙、周锋 2016)。持该种观点的学者们,将“文”理解为“文章”,“体”解释为“体制”,指出“体制”大致包含三个方面,即文章的体裁、文章的风格以及文章创作的规格要求,强调“文体”与体裁、风格、规格要求之间是从属关系。

第二种学说主张“文体”即文章形体或文章风格。周振甫(1986: 474)将“文体”的含义归纳为两种,一是文章的体裁,如“傅毅所制,文体伦序”(《诔碑》)、“而去圣久远,文体解散”(《序志》);二是文章风格,如“才性异区,文体繁诡”(《体性》)。吴林伯在《〈文心雕龙〉义疏》(2002: 355)中对于“文体”的注释也有两种,即文章形体和文章体势,从他将“文章体势,如斯而已”(《定势》)理解为“辞采形体的姿势或风格不过如此罢了”可知,吴氏所言的“文章体势”,实即文章形体的风格。此外,范文澜、陆侃如、牟世金、郭绍虞、罗宗强、冯春田等学者也持该种观点,在他们看来,当“文体”指向“文章形体”时,它包括文章的文辞、体裁、体式等内容;当“文体”指向“风格”时,主要是指上述“形体”所呈现的特征。

第三种观点,以徐复观、童庆炳、姚爱斌等学者为代表,将“文体”理解为一个由诸多元素组成的多层次共生系统。徐复观(2013: 40)认为“就一个完整的文体观念而言,则所谓体裁、体要、体貌,乃是构成文体的三个基本要素”。他认为,“任何作品,必定是属于某种体裁,也必定有某种程度的体要,也必定要形成某种体貌。”童庆炳(2016: 11-36)在《文体与文体的创造》中强调文体是体裁、语体和风格三要素有机统一而成的系统。姚爱斌(2008: 69)在评价徐复观文体论的同时阐明了自己对“文体”的认识,他指出:“‘文体’的基本含义应是指具有丰富特征、构成和层次的文章整体存在”,“古人对文体的诸多描述乃是指文体的某种特征和构成,并非指文体本身,文体的生成和发展包含文章的基本文体、文类文体和具体文体三个基本层次”。这种观点将文章体制、风格等看成是构成“文体”的元素,从整体上把握“文体”的内涵。

纵观上述诸种观点,前两种学说都是从具体语句中分析“文体”的内涵,两种观点之间的差异主要体现在对“文体”与风格、体裁等诸要素的关系理解上,前者主张从属关系,后者推崇并列关系。相较于前两种学说,第三种观点则是将“文体”看成是一个“集合”,从构成要素的角度整体上理解“文体”的含义。由此可知,学术界对“文体”一词的理解至今尚未形成定论,原因主要在于学者们对“文体”与风格等之间的关系,以及“文体”到底是“元素”还是“集合”这两个问题的理解上存在偏差。

二、《文心雕龙》“文体”的英译

目前,《文心雕龙》的英文全译本只有三种,分别为施友忠译本TheLiteraryMindandtheCarvingofDragons、黄兆杰、卢仲衡等人的合译本TheBookofLiteraryDesign以及杨国斌的译本Dragon-carvingandtheLiteraryMind。除全译本外,戈登(Erwin Esiah Gordon)、休斯(Ernest Richard Hughes)、杜克义(Ferenc Tökei)、刘若愚(James J.Y. Liu)、宇文所安(Stephen Owen)、蔡宗齐(Cai Zong-qi)、王佐良以及杨宪益、戴乃迭夫妇等人都曾对《文心雕龙》中的部分篇目或片段进行了翻译。(王晓路 2003;刘颖 2012;戴文静、古风 2018)

在上述诸种英译本中,涉及《文心雕龙》“文体”英译的文本,除三个全译本外,还有杨宪益、戴乃迭夫妇的译本,以及宇文所安的译本。其中,宇文所安的译本选取了《文心雕龙》十八篇文章中的经典片段进行翻译,并且每章开篇以及每段选文后面都有逐次展开的评注。相较于三个全译本,宇文氏的译本更具学理性;相较于杨宪益等人的节译本,它更具系统性。为此,本文以宇文所安的ReadingsinChineseLiteraryThought(《中国文论:英译与评论》)为例证进行分析。

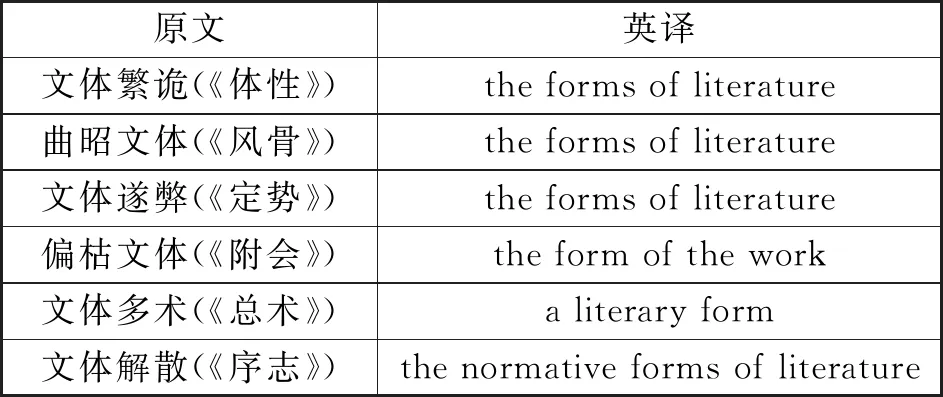

据统计,《文心雕龙》中“文”字出现约556次,“体”字出现约194次,在宇文所安译本中“文”字出现201次,“体”字出现77次。其中,“文体”一词在《文心雕龙》中出现9次,在宇文所安译本中出现6次,如下表所示:

表1 宇文所安译本中“文体”之英译

结合上表以及宇文所安在“术语集释”中对“文”“体”的解释可知,《文心雕龙》中“文”的英译,主要有三种“pattern”(花纹、样式)、“literature”(文学)、“the written word”(书面文字)。“体”的英译也有三种,即“normative form”(标准形式)、“embodiment”(体现)、“body”(身体)(宇文所安 2002: 662)。而当“文”与“体”结合构成复合词“文体”时,多数情况下译为“the (normative) forms of literature”(1)在宇文所安(2002: 319)看来,“体”一词因其语义范围之广而适用于多种参照系,将其译作“form”是为了保持概念本身的宽泛语义。实际上,在中国文学思想传统中,“体”强调规范性。为此,我们在整合宇文所安关于“文体”一词英译时,在“form”前加上“normative”一词,以彰显中国特色。。

从形式上看,宇文所安运用显化策略翻译“文体”,体现了“文”与“体”之间的逻辑关系,提高了“文体”这一概念的明晰化程度。所谓“显化”,是指“翻译过程中给译文添加或明示原文中隐含语言成分的过程”(王克非、黄立波 2007: 101)。根据古汉语的语言特色,“文体”是由“文”与“体”两个单音节词构成。鉴于“文”与“体”均为名词,因而两者之间的关系存在不确定性,可能是并列关系,即“文和体”,也可能是从属关系,即“文之体”。反观宇文所安的英译方式,他采用了“the...of...”结构连接两个名词,表明了“文”与“体”之间是从属关系,即《文心雕龙》中的“文体”是指“文之体”。由此,从表现形式上看,宇文所安以词组形式译“文体”,显得更加冗长,但与此同时,这种衔接方式使得“文”与“体”之间的逻辑关系得以显现,增强了“文体”一词的可读性。

从内容上看,宇文所安将“文体”之“文”译作“literature”遵循了“文”的发展规律。刘勰在《原道》篇中展示了“文”的诞生和演化历程。首先,刘勰将“文”与宇宙秩序联系,认为在宇宙创生、分化的过程中,每个发生的事物都表现出相应的外在形貌,如天有天文,地有地文,动植物有动植物之文,这属于自然之文,是一种纯粹的外在形式,为此宇文所安用“pattern”来翻译“文之为德”“道之文”“动植皆文”中的“文”。其次,既然万事万物都有“文”,人是自然万物的一个部分,那么处在天地之间的人也应当有其存在形式。不同于其他自然事物的外在形貌,人具有主观能动性,在展现“人”之“文”时往往会产生某些独有的方式,文字便是其中之一。此时“文”不再单纯地指事物的外在形貌,还具有工具性,记录表达着相应的信息,于是宇文所安将“文字”译为“the written word”。最后,随着文字所载内容丰富性的不断提升,“文”的内涵也随之而扩大,既可以包含某种情志,也可以指向文辞、文采等内容。因而,宇文所安用一个含义较为宽泛的词“literature”来英译“文体”之“文”,以表明泛化阶段的“文”具有多义性特征。

用“(normative) form”英译“文体”之“体”,建立了“体”与西方文论中相似术语之间的联系。在英语世界中,“文体”之“体”几乎可以与“style”“genre”等词对译,宇文所安在翻译时,为何不直接用“style”或者“genre”,而选择“(normative) form”呢?根据他在《体性》篇中的论述可知,一方面,在英语和欧洲语言中,“style”一词既可以指“a normative style(文体)”,也可以指“the particular stylistic traits of a given work(某一作品的特殊风格)”,如“style criticism”既可以将其解释为“风格批评”,也可以理解为产生于20世纪40年代中后期,主张“超脱阐释主体的社会历史因素和具体语境,通过形式、修辞、体裁、风格等文体范畴”探究作品内涵的西方美学流派“文体批评”(朱立元 2014: 463-464)。此时“风格”与“文体”两个意思放在一起使用丝毫没有违和之感。但是在汉语中,二者的区分十分明显,“体”总是指“文体”,而谈论某一作品的特殊风格则往往使用其他的词汇。可见,汉语中的“文体”与西方文论中的“style”之间既有区别,又互为联系。另一方面,在中国文学思想中,“文体”和“genre”(文类、体裁)之间的划分一直都比较模糊,这一点在《文心雕龙》中尤为明显,如“全为赋体”(《哀吊》)、“详观论体”(《论说》)等中的“体”,将其理解为“文体”或者“文类”皆可行。由此可知,“文体”与“genre”(体裁、文类)之间亦存在相通之处(宇文所安 2002: 216)。因而,为了同时保留上述两层含义,宇文所安选择“(normative) form”来翻译“体”,以便于“文体”一词本身能够容纳各种精微的区别。

由上可知,无论是选词还是翻译策略,宇文所安对“文体”一词的英译与阐述均与刘勰的原意相吻合。在他看来,《文心雕龙》中的“文体”指“文章形式”。同时,在中国文论中“文体”一词具有规范性,因而与西方文论中的“style”“genre”既有联系又有区别。为此,宇文所安将“文体”译作“the (normative) forms of literature”这一含义较为宽泛的词组,以彰显“文体”内涵的张力。

三、《文心雕龙》“文体”的内涵

对于西方研究者来说,中国的文论术语之所以模糊不清,一方面在于中国传统中,概念的精确性往往会被忽视,如“文体”既可以解释为“规则要求”,也可以理解为“风格”或者“文类”;另一方面在于这些术语有时与西方读者已经熟识的那些现象不吻合,如“文体”在英语中对应“style”(风格、文体),西方设有专门的“Stylistics”(文体学),其是“the study of style in language”(对语言风格的研究),其中“style in language”(语言风格)是指“a set of conscious or unconscious choices of expression, inspired or induced by a particular context”(由特定语境所诱发的一种有意识或无意识选择的表达方式)(Verdonk 2012: 121)。不同于西方学界在语言层面对“文体”的把握,在中国文学观念中,因为对“体”的关注点不同,使得“文体”的内涵因语境的不同而指向了不同的层面(宇文所安 2002: 3-4)。面对中国文学思想中“文体”本身的多义性以及中西文论之间的差异性,宇文所安在努力实现中西文论互见、互识、互证、互补的愿望驱使下,将“文体”翻译成“the (normative) forms of literature”(文学的规范形式),为我们理解《文心雕龙》中“文体”的内涵提供了新的启示。

从“form”(形式)一词可知,“文体”是一个集合概念,是由不同元素构成的有机整体。根据《牛津高阶英语词典》(2016)的解释,“form”一词常见的含义有type(类型)、way something is/looks(形式)、document(文件)、shape(形状)、arrangement of parts(结构)等。在文学批评中,“form”是“一个表达‘结构’非语言基本意义的常用词”,“在the novel/lyric form(小说/抒情诗形式)这样的短语中经常与体裁重合;在the sonnet/ballad/iambic pentameter form(十四行诗/民歌/五音步、抑扬格形式)这样的短语中经常与格律结构重合”,通常指“单一语篇不论是小说还是诗歌的外形结构”具有统一性的特征(胡壮麟、刘世生 2004: 134)。从上述的解释可知,在西方文体学中“form”(形式)通常与“arrangement of parts”(结构)重合,是指由不同部分搭配和排列而组成的整体。实际上,“form”的这层含义也与中国语境中“体”的本义不谋而合。《说文解字》云:“体,总十二属也”,总括人身顶、面、颐、肩、脊等十二(所有)部分。可见,用“form”来翻译“体”遵循了“体”的本义,同时,也表明“体”并非指某个具体的元素,而是由不同部分组成的整体。

用“normative”(规范性的)修饰“form”(形式),表明了“文体”与风格、体裁等之间是交叉关系。在宇文所安看来,“文体”之“体”强调固有的标准或规范,它先于各种特殊表现,是一种更为抽象的总体性特征,即读者可以在特殊表现中把它认出来,但它本身并不是那个表现的特殊所在。以“风格”(style)为例,宇文所安(2002: 4)认为风格意义上的“体”始终指一种标准风格类型,而非某一文本的具体风格。诚如刘勰在《体性》中论述作家情性和作品风格之间的关系时提出的“八体”即“典雅”“远奥”“精约”“显附”“繁缛”“壮丽”“新奇”“轻靡”,此处“八体”主要是从内容、形式、表现手法等层面对作品风格的归纳,它并不指向某一位作家的某一部作品,而是对文学作品中所表现出的共性和普遍性的提炼与总结。因而,将刘勰列举的十二位作家的作品风格与“八体”进行对照时,发现并非完全一一对应,如“长卿傲诞,故理侈而辞溢”,说的是司马相如行为狂放,所以他的文章文理虚夸、文辞夸饰(周振甫 1986: 257),其既有“繁缛”的特点,也含有一丝“轻靡”的意味。反观宇文所安的英译,“normative”一词,它的基本词是“norm”(常规),具有“standard”(标准)、“normality”(正常)、“typicality”(典型)等意(胡壮麟、刘世生 2004: 225)。在“form”前加上修饰词“normative”,体现了当“体”指“文学风格”时,它是一种标准风格类型(normative style),而非某一文本的具体风格。可见,根据语境的不同,“文体”有时与“风格”一词重合,但此时的“风格”仅限于“标准类型风格”这部分内容。换言之,不同于上述学者所言的并列或者从属关系,“文体”与“风格”等词之间是交叉关系,“文体”包含了风格、体裁等中的规范性成分,但并非等同于“风格”“体裁”本身。

宇文所安对“文体”一词译名的选择,使我们明晰了“文体”这个概念的属性以及其与“风格”“体裁”等词之间的关系。而结合刘勰在《文心雕龙》中的具体论述以及宇文所安在不同语境中对“体”的解释可知,“文体”具有如下特征:

“文体”具有规范性。刘勰在“文之枢纽”中提出,“论文必征于圣,窥圣必宗于经”(《征圣》),若“文能宗经”,则“体有六义”,即“情深而不诡”“风清而不杂”“事信而不诞”“义直而不回”“体约而不芜”“文丽而不淫”(《宗经》)。此处,“六义”是指文章“禀经以制式,酌雅以富言”后所带来的六种好处、优点(2)吴林伯(2002: 49)《〈心雕龙〉义疏》:“义,宜也,本篇谓优点。”周振甫(1986: 33)《文心雕龙今译》:“六个优点。”詹锳(1989: 34)《文心雕龙义证》:“义,宜也,善也。《诗·大雅·文王》:‘宣昭义问。’毛传:‘义,善也。’”陆侃如、牟世金(1988: 29)《文心雕龙译注》:“义:意义,好处,这里指文章的特色。”,也指“宗经”作品所具有的六个特征,而宇文所安在翻译过程中,却将“义”译为“principle”(原则、法则),认为“体有六义”是指“文体具有六个原则”,何以为之呢?结合其在《附会》篇中将“文理”译为“the principles of a literary work”可知,在宇文所安看来,“体有六义”可以理解为“体”有六种“理”。刘勰在《附会》篇中指出,“何为附会?谓总文理,统首尾,定与夺,合涯际,弥纶一篇,使杂而不越者也”,并以学童习文为例,对“附会”一词做进一步解释,认为“才量学文,宜正体制,必以情志为神明,事义为骨髓,辞采为肌肤,宫商为声气,然后品藻玄黄,摛振金玉,献可替否,以裁厥中”(周振甫 2002: 462)。可见,“总文理”即从“情志”“事义”“辞采”“宫商”这4个方面来端正“体制”,因而所谓的“文理”可以具体落实为“体制”,综合上述,“体有六义”亦为“体有六制”。由此可见,宇文所安用“principle”来翻译“义”,是为了与《附会》篇中的“宜正体制”之“制”建立联系,意在说明“文体”本身遵循一定的原则、规范。

“文体”是类型性与特殊性的统一。《体性》讲的是体貌和性情的关系,即风格和个性的关系(周振甫 1986: 253)。刘勰认为作品的风格是由作者的情性所决定的。鉴于个性不同,作品的体貌“其异如面”,归纳起来主要有八种,即“典雅”、“远奥”等“八体”。而后,刘勰从“学”“才”“气”三者不同的功效上再次重申了内在的情性与外在的体貌之间是“表里必符”的关系,并以十二位作家为例进一步对上述观点加以佐证。在十二个例证当中,有几个例子明显符合“八体”,如“子云沉寂,故志隐而味深”,此处的“志隐味深”是指扬雄的辞赋含意隐晦而意味深沉,这与“远奥”所呈现的“复采典文”,文章辞采丰富,文义深远相对应。同时,也存在作品风格与“八体”不符的例证,如班固的“裁密而思靡”,张衡的“虑周而藻密”皆无法与“八体”中的某一“体”建立联系。由此,“八体”与作品具体风格之间是何种关系?“体”在作家情性与作品风格之间扮演着什么样的角色?诸如此类刘勰未做明确解释的问题,我们在宇文所安的论述中找到了答案。宇文所安指出,传统中国的发生论遵循这样一个模式,即首先提出一个统一的源头,然后转向无穷的变体和大千世界。在这个转化的过程中需要一个中介结构,以实现两者之间的跳跃。作家性情是文学创作的源头,作品的具体风格是呈现于大千世界中的无穷变体,介于两者之间的核心要素便是“体”(宇文所安 2002: 218-220)。可见,根据作家性情中的“才”“气”“学”“习”的不同,刘勰归纳出了“八体”,并将“八体”缩减为互为对立的四对,从而在矛盾的运动中派生出了各种不同的风格。而在这种从一到多的复杂转化过程中,“体性”之“体”作为中介,既是一个容易辨识的类型群,同时又具有绝对的个体性。

总之,对于《文心雕龙》中“文体”一词内涵的理解尽管具有诸多的不确定性与模糊性,但是根据宇文所安对“文体”的英译与评论,我们发现在这种不确定性中仍旧存在相对稳定性因素,即“文体”是一个由规范形式所构成的集合体,具有规范性、类型性与特殊性相统一的特征。

综上所述,探究《文心雕龙》“文体”一词的内涵,就好比解答一道数学题。首先,分析问题,即辨析诸种学说,由表及里,剖析出“文体”内涵之所以至今尚未形成定论的主要原因是:学者们对“文体”的概念属性、“文体”与“风格”关系的理解存在争议。其次,寻求方法,以学理性和系统性兼备的宇文所安译本为例,在对其英译选词、评论以及翻译策略的合理性进行分析的基础上,采用中西对照的方式来发掘“文体”的内涵。最后,解决问题,即从中西文论术语的汇通性与差异性中,得出“文体”指“规范形式”,具有规范性、类型性和特殊性相统一的特征。

回顾以往对中国文论外译的研究,大多学者将文论外译的价值锁定在弘扬中华文化等内容上。其实,外译的过程也是重新阐释的过程,对中国文论本身也具有一定的指导意义。本文仅以“文体”一词为例进行个案分析,中国文论中内涵尚不明晰的术语远不止“文体”一个,因而,从术语外译的角度,在中外文论的汇通与融合中,参考西方独特的阐发方式“西译中用”,或许会为我们理解术语的内涵带来新的启示。