电刺激生物反馈在顺产产妇产后盆底康复治疗中的应用价值分析

王蕊

盆底肌功能障碍是女性在妊娠及分娩后具有较高风险的生理性损伤,由于妊娠期间受到各方面生理条件因素变化的影响,其盆底肌长时间处于受压状态,故易产生松弛而引导顺产则可进一步加剧松弛进而造成损伤,诱发盆底肌功能障碍,引发盆腔内脏器脱垂、尿失禁等问题,对产妇身心均造成影响,故需通过产后盆底康复治疗实施,缓解盆底肌功能障碍[1]。目前,主要采取盆底康复训练进行盆底康复治疗,但难以实现对盆底肌的有效恢复刺激,治疗局限大。因此,为研究分析产后盆底康复治疗中电刺激生物反馈的应用价值,故开展本次对比性研究,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年8月~2018年12月期间于本院顺产后接受盆底康复治疗的产妇共142例,经随机数字数字表法分为对照组和研究组,每组71例。对照组产妇年龄22~35岁,平均年龄(28.45±5.14)岁;初产妇42例,经产妇29例;盆底肌张力Ⅰ级45例、Ⅱ级26例。研究组产妇年龄21~35岁,平均年龄(28.02±5.09)岁;初产妇40例,经产妇31例;盆底肌张力Ⅰ级47例、Ⅱ级24例。两组产妇一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准:产妇均为足月单胎顺产;产妇及家属经了解各组治疗方式后自愿参与研究。剔除标准:排除合并泌尿系统疾病或生殖系统感染或疾病者;合并严重精神疾病者。

1.2 方法 对照组接受常规盆底康复训练,产妇均在产后12周时开始盆底康复训练,主要训练内容如下:①骨盆运动:骨盆运动又称“凯格尔运动”,产妇平躺后屈膝,由医护人员辅助产妇找到盆底肌位置后,引导产妇收缩盆底肌2~3 s后,缓缓放松,间隔2~3 s后,继续进行收缩范松,每20次为1组,根据产妇产后恢复情况,训练2~5组。②骨盆卷动:产妇屈膝平摊后,自然分开双腿与髋关节同宽,并抬起脚尖,双手平放轻压于下腹处开始训练。现采用腹式呼吸深吸气,吸气同时放松盆底肌,屏气3~5 s后,缓慢呼气,呼气时收缩盆底肌,由腹部肌肉引导骨盆进行卷动。20次/组,共做2~5组。③臀桥:平躺后自然屈膝呈90°,双脚与髋关节同宽,轻抬脚尖,掌心向下双臂平放于身体两侧,其后吸气,收缩盆底肌,压缩腹部后由臀部发力,逐步抬起臀部,坚持5 s后,呼气放松腹部肌肉,并放松盆底肌,臀部缓缓向下,直至贴至地面。10次/组,共做3组。④深蹲:先保持站立姿势,双脚自然分开与肩同宽,其后屈髋屈膝下蹲,直至上身与小腿面平行,下蹲时深吸气收缩盆底肌,其后缓缓呼气,起立,并放松盆底肌。20次/组,共作2~3组。上述训练频次为1次/2 d,共连续训练30次[2-4]。研究组在对照组治疗基础上配合电刺激生物反馈,采用电刺激生物反馈仪开展治疗,根据产妇盆底肌功能障碍程度评估电流刺激强度,垫高产妇上身与床水平面呈30°夹角,其后将治疗电极放入阴道内,其后逐步增强电流刺激强度,直至可有效收缩盆底肌但无明显不适反应即可,并根据生物反馈结果引导产妇进行盆底肌自主收缩训练。15 min/次,1次/2 d,共治疗30次[5]。

1.3 观察指标 对比两组盆底肌张力Ⅰ、Ⅱ级产妇治疗前后盆底肌电压变化情况、治疗后肌张力恢复效果及并发症发生情况。肌张力恢复效果:显效:治疗后,患者的改善幅度为>90%;有效:治疗后,患者的改善幅度在80%~90%;无效:治疗后,患者的改善幅度在<80%。总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS23.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组盆底肌张力Ⅰ、Ⅱ级产妇治疗前后盆底肌电压变化情况对比 治疗前,对照组盆底肌张力Ⅰ、Ⅱ级产妇盆底肌电压分别为(6.08±0.52)、(7.15±0.37)μV,研究组分别为(6.11±0.49)、(7.18±0.39)μV,对比差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,对照组盆底肌张力Ⅰ、Ⅱ级产妇盆底肌电压分别为(7.24±0.68)、(8.34±0.65)μV,研究组分别为(8.97±0.92)、(10.45±0.84)μV,两组盆底肌张力Ⅰ、Ⅱ级产妇盆底肌电压均较治疗前有显著提升,且研究组均显著高于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。

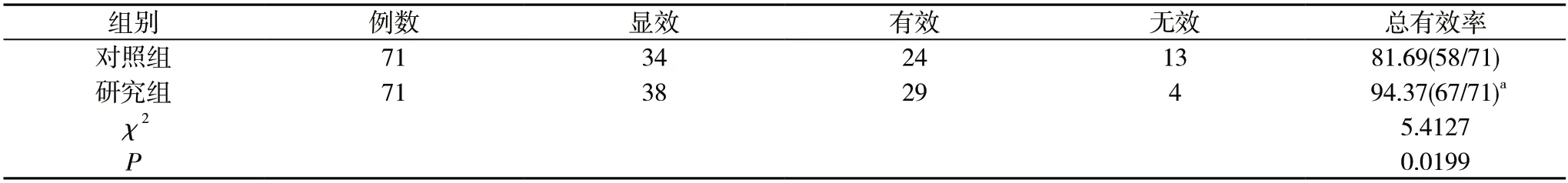

2.2 两组产妇治疗后肌张力恢复效果对比 治疗后,对照组肌张力恢复显效34例、有效24例、无效13例,总有效率为81.69%(58/71);研究组肌张力恢复显效38例、有效29例、无效3例,总有效率为94.37%(67/71);研究组产妇肌张力恢复总有效率显著高于对照组,差异具有统计学意义(χ2=5.4127,P=0.0199<0.05)。见表1。

表1 两组产妇肌张力恢复效果对比(n,%)

2.3 两组产妇并发症发生情况对比 对照组治疗期间出现并发症产妇16例,其中肠胃不适7例,会阴肿痛3例,肌肉酸痛6例,并发症发生率为22.54%(16/71);研究组治疗期间出现并发症产妇共5例,其中肠胃不适2例,会阴肿痛1例,肌肉酸痛2例,并发症发生率为7.04%(5/71);研究组产妇的并发症发生率显著低于对照组,差异具有统计学意义(χ2=6.7619,P<0.05)。

3 讨论

盆底肌功能障碍发生后,产妇可随着盆底肌损伤情况的加剧出现子宫脱垂、尿道膨出、阴道脱垂等症状,故产妇应在产后6周~1年内及时进行盆底康复训练,避免上述症状的发生,减轻影响[6]。研究结果表明:治疗后,两组盆底肌张力Ⅰ、Ⅱ级产妇盆底肌电压均较治疗前有显著提升,且研究组均显著高于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。研究组产妇治疗后肌张力恢复总有效率显著高于对照组,并发症发生率显著低于对照组,差异均具有统计学意义(P<0.05)。分析原因:盆底肌功能康复训练虽可通过运动训练形式促进产后盆底肌肌张力的恢复,实现对盆底肌收缩的一定恢复,但对于肌肉收缩神经功能无显著提升效果,故治疗效果有限。而电刺激生物反馈的应用,则可通过对盆底肌实施电流刺激进而提升肌肉组织内神经功能,提升感知力,进而辅助运动训练提升康复效果,故可在实际康复治疗中根据产妇实际开展应用。

综上所述,产后盆底康复治疗中电刺激生物反馈的应用,可配合盆底康复训练,有效提升产妇盆底肌肉张力,进而减少对产妇盆底肌功能障碍的影响,促进产妇康复,临床应用效果显著。