唱段与音乐剧戏剧性的建构

【摘要】 在音乐剧中,唱段的假定性状态需要得到观众的认可。唱段的合理设置不仅能维系观众与舞台的交流状态,使观众不至于“出戏”,同时还是作品整一性的重要保障。唱段的设置是由作品戏剧性和角色情感发展逻辑合力导致的结果,唱段自身的戏剧性是重要的实现手段。

【关键词】 音乐剧;唱段;戏剧性

[中图分类号]J80 [文献标识码]A

一门艺术要获得自我确认,需要与相近的艺术门类作区分。音乐剧作为一种有对话、有歌唱、有舞蹈的综合性舞台艺术,它不仅有话剧、舞剧、歌剧的某些特征,同时又需要与它们保持距离,否则其自身的主体性就会模糊不清。音乐剧最早有Musical comedy、Musical fair、Musical play等称谓,后来越来越多的元素加入其中,使得音乐剧的形式变得相当综合乃至繁复,于是人们索性取其“交集”,用一个名词化了的形容词Musical来指代这种艺术形式,其核心是以音乐、舞蹈作为最主要的方式来叙事、抒情、塑造角色、渲染氛围。

一、“唱”与“非唱”——“歌唱”的假定性

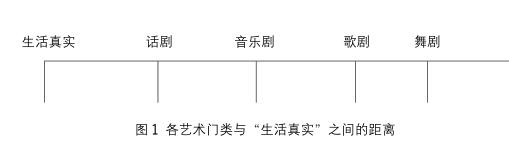

基于艺术门类自身表达语汇的差异,若以一条线段来表示艺术门类与“生活真实”之间的距离,那么不同剧种之间的相对位置大致可以如图1所示:

“话剧”采用对白和动作,与日常生活经验最为接近。在古希腊时期,亚里士多德便以“模仿论”概括其本质,因为它最容易模仿生活。现代戏剧中“反模仿”的间离趋势也是因为其自身这一特性而导致其发展出现实主义乃至自然主义的倾向。而随着戏剧人类学对于剧场观念的拓展,话剧似乎又开始回到日常经验中寻找剧场之外的表达语汇。与之相对,“舞剧”采用艺术化的肢体语言且几乎不使用对白,使得其具有高度的抽象性。在“正歌剧”中,咏叹调和宣叙调是最主要的表达方式。严格意义上来讲,正歌剧没有对话,咏叹调之外的“对话”都用宣叙调来呈现,即一种半说半唱的形式。喜歌剧在形式上稍稍宽松,允许人物对话,但篇幅比重不大。无论是正歌剧,还是喜歌剧,二者在唱腔上都采用追求大音量、具有感染力的美声唱法。自始至终,管弦乐团奏出的源源不断的音乐都是展开叙事、刻画音乐形象、抒情写意的主要手段。歌剧诞生于文艺复兴时期,意大利佛罗伦萨的“卡梅拉塔”社团中的艺术家、学者试图恢复古希腊戏剧的传统,于是在讨论中创造出了音乐与诗歌结合的艺术形式。可以说,歌剧是一种高度人为化的艺术形式,不像其他艺术形式根本无从找到“创始人”或者“发明者”。其诞生方式就体现出从现实生活的抽离,逃离日常审美,以实现高度艺术化。

诞生于20世纪的“音乐剧”,根植于“歌剧”的“用音乐展开戏剧”的手法传统,同时又结合了当时风行美国的“富丽秀”“明斯特里秀”等的杂耍特征,在表现形式上更加自由。“其艺术语言和审美倾向亦具有极为显豁的大众化、流行化和时尚化特点。”[ 2 ] 1 0音乐剧的表达语汇最重要的是唱段,其次是舞蹈。在二者的间隙可以自由地使用对白来做“黏合剂”,使作品更趋整一性。在技术日趋进步的背景下,杂耍、多媒体技术等各式各样的方式都得到广泛运用,音乐剧变得更时尚、综合。许多音乐剧唱段会得到流行歌曲一样的传播力,这给这种艺术形式打上了工业化、商业化的印记。如著名的“阿根廷别为我哭泣”(《艾薇塔》)、“夜之乐章”(《剧院魅影》)、“回忆”(《猫》)等。

离生活真实越远的艺术门类,其假定性特征就越明显,观众对这种假定性的认可狀态也越不容易被打破。如舞剧中即使出现超出观众认知的夸张动作,歌剧中即使出现超过角色年龄的演员或因唱歌导致变形的脸部表情,也不易破坏观众对其假定性的认同。相比之下,话剧若在表演、对白、舞美等某个方面失当,则极易导致观众“出戏”,影视也是如此。因为它们模仿生活,营造幻觉。音乐剧在使用唱段(或舞蹈)来进行表现时,需要从靠近日常生活的话剧式对白向艺术化表达过渡。过渡得成功与否,往往影响着作品整一性的优劣。

音乐剧中的人物,他们既在“唱”,又没有在“唱”。舞台演出和观众之间实际上存在一个隐形“契约”,即当音乐剧从对白向歌唱过渡时,人们需要认同这个“契约”的存在:唱段在这里近似于话剧中人物独白、对白的艺术化呈现。如果唱段的位置不当,就容易使观众觉得“出戏”。假定性一旦失效,对白与唱段看起来就像是拼接而非融合。尽管国内乃至全世界每年产出大量音乐剧,但大多数生命期短,仅在剧院公演极少场次。常演不衰的经典音乐剧少之又少,其精巧的唱段设置是其作品整一性的充分保证。

二、从“非唱”到“唱”——唱段与戏剧性

分析百年来优秀音乐剧,不难发现其唱段的设置主要受到情节逻辑和人物情感逻辑的影响。此外,唱段自身也需要形成一个逻辑线条。各唱段间不是独立的,而是彼此关联,形成一个有机整体。

(一)唱段是戏剧性的结果

音乐剧最主要的表达语汇是唱段或舞蹈(本文单论唱段)(1),它包含两层意思:第一,一部合格的音乐剧中唱段要占有主导地位,表现为唱段和音乐段落(器乐)在篇幅和数量上占主导地位。第二,重要情节尤其是极具戏剧张力、冲突性的情节,必须由唱段来表现,体现人物丰富、纠葛的内心活动的内部性冲突和表现人与人、人与环境间复杂关系的外部性冲突都是推动整部剧发展的关键节点,也是最引人入胜的部分。因此一部音乐剧要处理好唱段与对白之间的关系。对白的主要作用是过渡和讲述,对白可以有效推进故事,缩减讲述成本,从而将更多时间交给唱段。如果最紧张最精彩的部分都交给对话,而不交由音乐剧自身的语汇来展现,那么其艺术独特性也将大打折扣。

在《西贡小姐》中,女主角金与指腹为婚的对象表哥苏之间因为孩子的出现而爆发激烈冲突。苏认为孩子是金和一个美国大兵克里斯生的,违背了父辈定下的誓言,也损伤了他作为男人的自尊心。两人的口角最终导致金为了自卫,枪杀了表哥。这一段可谓全剧最紧张激烈的片段,整个过程都在唱段“This is the Hour”中体现。《屋顶上的提琴手》中,三姐妹因为讨论婚事而发生分歧。大姐认为两位妹妹都太幼稚,身处穷人之家,一个想着教父的儿子,一个却想着英俊的丈夫。于是在“媒婆”这一唱段中,三人交替演唱。中途大姐突然化身“媒婆”,戏谑两个姐妹的天真想法。音乐在这里突然由明朗欢快的大调变成具有滑稽色彩的小调。陷入短暂伤心之后,三人重拾对爱情的信心,音乐又回到大调上。类似的例子在《演艺船》《俄克拉荷马》《西区故事》等作品中都得到充分体现。

(二)唱段是角色情感的外化

演唱行为由演员发出,而它塑造的角色才是其本质意义上的执行者。鲜有音乐剧将唱段光秃秃赤裸裸地呈现,前面通常会有一个铺垫,要么是旋律,要么是对白。前者多出现在开场的曲目(或者是某个叙事段落的开始)前,由一段音乐(通常是序曲)引入唱段。如《西贡小姐》,一开场由直升机的轰鸣和描绘西贡熙攘人群的音乐引入妓女的合唱:“今晚我们之一,成为西贡小姐。”由此引入故事发生的空间——西贡某家供美国大兵享乐的妓院。此外还有《屋顶上的提琴手》《吉屋出租》《俄克拉荷马》等。这类唱段最主要的作用类似于“定场诗”,用于交代背景、人物素描、渲染氛围等。

更多的唱段通常以对白作为过渡,类似于歌剧中的宣叙段落。“半说半唱”的状态到达某一个点,唱段就自然而然地从角色嘴里流淌出来,这个点便是“起唱点”,它指从宣叙(对白)到歌唱状态的临界点。唱歌作为一种比说话更加具有表现力的艺术形式,更适宜抒情。而歌唱行为本身需要角色有相当的情感容量,这要求角色在开口演唱之前已经具备足够的情感铺垫。作为音乐剧中“独白”作用的独唱段落,唱段背后的逻辑是主人公与自己的对话,当角色喜怒哀乐任何一种情感到达某一个度的时候,喷薄而出的情感就会外化为演唱。因此,在唱段正式开始之前,角色其实已经慢慢进入一种情感表达的状态。随着情感浓度的上升,演唱的到来则成为观众的心理期待。如《西区故事》中男主角托尼的唱段“玛丽亚”。托尼在舞会上与玛丽亚一见钟情,他听到有人唤这位美丽女孩为“玛丽亚”,于是他在回去的路上一直默念着她的名字,他甚至觉得这是世上最美丽动听的名字。于是随着他一遍又一遍地呼唤,这首名为“Maria”的唱段,便成为剧中最真切动人的表白:“玛丽亚,我遇见一个女孩名叫玛丽亚,刹那之间这芳名如此与众不同……”歌曲的出现完全是承接主人公的内心活动,从角色口中自然而然地流淌出来。又如《窈窕淑女》中,卖花女伊莱莎在语言学教授亨利·希金斯的调教下,终于慢慢改变了底层人那种糟糕的口音,懂得把元音念得圆润,学会了那句拗口的绕口令:The Rain of Spain stays mainly in the plain(西班牙的雨落在平原上)。当伊莱莎成功念出这句话的时候,希金斯和她都陷入胜利的狂喜之中,唱段“西班牙的雨”(“the Rain of Spain”)便十分自然地出现了。从绕口令变成唱段,伊莱莎成功转型后由内而外散发的喜悦被描绘得生动有趣。

起唱点与角色情感发展的一致性使得音乐剧中的音乐几乎完全是由剧情所生长出来的。在“玛丽亚”中,有一大段歌词就是“玛丽亚”这个名字的重复,在一声声重复中,一见钟情的美妙与烈度得到强化,也为后来二人的生离死别做了铺垫。“西班牙的雨”音乐具有浓烈的西班牙风情,仅仅是因为绕口令用了Spain这个单词,作曲家敏锐地捕捉到了这一生发创意的元素。这样的例子还有《日落大道》中诺玛信心百倍地向乔介绍其电影脚本(“莎乐美”)、《俄克拉荷马》中克里向劳瑞描述带她坐上马车的美好情形等(“带花边的马车”)。

优秀音乐剧无不是将情感外化为最确切的剧诗和旋律,观众相似的情感体验也拥有了艺术化表达的替代品。内生于角色情感逻辑的唱段与音乐剧融为一体,最自然,最符合观众的期待视野,也因此最能流传,其成为剧院长青树也就不难理解了。

三、“独唱”与“重唱”——唱段自身的戏剧性

唱段自身的逻辑指各个唱段要形成戏剧性的对比统一关系。各唱段在为戏剧整一性服务之时,内容、风格、节奏、色彩等特征都要有所区分,特别是当涉及“流行之曲、迷人之音、滑稽之声、场景之歌”[ 3 ] 2 9 4 - 2 9 5等多种类型时。不可能所有的歌都优美舒缓,缺乏戏剧冲突所需要的紧张感;不可能所有的歌都明朗欢快,缺乏对忧伤、痛苦等负面情绪的刻画;也不可能所有的歌都围绕主角,缺乏对配角和环境的刻画,其“旋律进行及声部交织的方式含有明显的乃至强烈的对比和冲突”(2)。由此看来,唱段的创作是一个系统工程,关涉剧情、人物以及综合呈现效果。优秀的音乐剧,单听唱段就能感受到从头至尾延续的跌宕起伏、张弛有度的戏剧张力。

在《西贡小姐》中,唱段间的对比表现出极高的艺术造诣。第一首“序曲”以直升机轰鸣为开始,勾勒出越战期间西贡人潮攒动的景象,妓女们为赚取生计获得去美国的机会而讨好美国大兵。紧接着“西贡开始燥热”则是热闹的风月场面,美国士兵前来寻欢作乐,戰争中的浮华、人欲的喷发到了高点。其音乐节奏感较强,尤其是第二首。两首都是群唱的段落,音量宏大。第二首刚结束,情绪在第三首就迅速跌落下去。琪琪跟美国兵提起想跟他去美国、做他妻子的愿望,败坏了士兵的兴致,也惹怒了妓院老板“工程师”。琪琪被打了一巴掌,她和妓女们企图俘获美国士兵来远离战场的心愿宣告破碎。“脑海的影像”由琪琪开唱,众妓女附和,接着由主角金演唱。曲调哀婉真切,表达了妓女们对梦想生活的向往以及作为女人对男人的复杂情感。音乐大起大落是《西贡小姐》的显著特点。克里斯在被催着回军队(唱段“电话”)之前,还在和金温柔缱绻(“太阳和月亮”)。西贡最后相会(“世界最后一晚”)之后是政权变色。剧中以“龙”作为越共政权的象征,勋伯格运用锣鼓来营造异域色彩(“龙的黎明”)。三年后,金在胡志明市生下克里斯的孩子,依然等待丈夫从美国归来(“我仍坚信”)。而紧接着的是皮条客工程师滑稽的戏谑(“如果你不想死于非命”),描绘了一个普通人在社会动荡中“精明”的生存哲学:政治投机。类似的例子还有《窈窕淑女》,其20多个唱段张弛有度,构筑了极强的戏剧张力,有学者以曲线图来直观呈现(图2)[ 4 ] 5 4:

图中处于向上升位置的唱段主要表现为节奏较快,人物情感较为浓烈,多为对话性、对抗性的唱段,张力结构上趋向于“紧张”。处于向下位置的唱段主要表现为节奏较慢,多为抒情式的独白,张力结构上趋向于“舒缓”,用于缓解前面已经营造的以及后面即将到来的紧张感。此外,经典音乐剧《猫》《剧院魅影》《南太平洋》《42街》《悲惨世界》等,都在音乐处理上讲求风格特点、明暗色彩上的差异,当之无愧地成为剧场经典。

从另一个维度出发,要想展现出各唱段间的对比,营造出整部剧的起伏感,处理好“独唱”与“重唱”之间的关系是一个重要的表现手段。“重唱”是指两人及两人以上的演员同时演唱,他们之间的关系可以是和声或复调,可以是同时开始的同步重唱,也可以是时间上错开的异步重唱。常见类型有二重唱、三重唱等(这里不包括众人唱同一段旋律的“合唱”)。重唱的本质是多声部和复调思维,让不同的人同时“说话”,一齐展现同时空或者异时空的角色之间的矛盾冲突或者心理状态,将戏剧冲突极大地压缩、集中在舞台有限的空间内,“以密集的戏剧信息量迫使观众集中注意力”[ 5 ] 2 8,最容易给观众带来感官和心灵上的震撼。《吉屋出租》中主角马克与女朋友、房东和朋友的通话,在主题唱段“Rent”中表现出来。马克在面对情感压力和经济压力时的慌乱狼狈正是当代年轻人在面临社会各方压力时的真实写照。《窈窕淑女》中,伊莱莎在学会绕口令后高兴得一整晚都睡不着,学成的喜悦变成了唱段“我可以跳一整晚”,可是这却打扰到了仆人们的休息。于是在唱段的中部,伊莱莎的主旋律和仆人们劝她早点休息的旋律同时进行,两条线并行不悖,一个唱段兼具正面描写与侧面描写。《西贡小姐》中最精彩的部分,即是金与苏的对决。拿起刀的苏试图以杀死孩子作为威胁,但金却矢志不渝,坚守对爱人的承诺。二人的冲突在两个旋律进行中达到最高点。金终于捡起地上的枪,扣动扳机。毫无疑问,重唱的使用是增强唱段戏剧性的重要手段。唱段自身的戏剧性是整部音乐剧充满戏剧张力的重要保证。

结 语

作为音乐剧最重要的表达语汇,唱段是维系观众与舞台的关键纽带,亦是保证作品整一性的关键节点。综合来看,唱段是故事情节和人物情感两个逻辑线条作用的产物。优秀的唱段内生于戏剧情节与人物,所表达的不仅仅是具有普世意义上的价值和情感。尽管兼具音乐性和文学性的唱段在创作方面对剧诗和旋律都提出了相当苛刻的要求,但在经典意义的审美上,构建跌宕起伏、风格多样的戏剧性审美仍是音乐剧赢得艺术性和市场性的重要创作和思考路径。

注释:

(1)音乐剧中音乐成分需占主导地位,否则就成为舞剧或舞蹈剧场。

(2) 參见居其宏《歌剧美学论纲》,安徽文艺出版社2002年,第166页。此书中“歌剧”是广义的“音乐戏剧”,故引。

参考文献:

[1]居其宏.歌剧美学论纲[M].合肥:安徽文艺出版社,2002.

[2]戈晓毅.中国歌剧文学特性历史审视与美学视野[M].合肥:安徽文艺出版社,2014.

[3]张旭,文硕.音乐剧导论[M].上海:上海音乐出版社,2004.

[4]金晓曦.从卖花女到窈窕淑女:音乐剧的构思到诞生[M].上海:上海社会科学院出版社,2018.

[5]满新颖.中国歌剧的诞生[M].北京:中国文联出版社,2012.

作者简介:杨特,厦门大学戏剧与影视文学硕士,主要研究方向为:音乐剧、剧场艺术。