20世纪30年代中国电影中职业女性的服饰形象研究

薛柳依,李 甍

(东华大学 服装与艺术设计学院,上海 200051)

1 中国电影中职业女性的服饰形象概述

20世纪30年代,由于社会的进步以及妇女运动的推动,中国女性的职业生涯打开了新的局面。职业女性群体的数量迅速增长,在一些新的职业领域开始形成了职业妇女阶层。当时的女性职业领域有所拓展,且有了向高层次职业领域渗透的趋势。

20世纪30年代是中国电影发展的黄金时期,职业女性这一新兴群体的出现给文化创作提供了更大的空间。电影中出现了大量职业女性角色,职业种类繁多,服饰形象统一而多变。当代学者对于职业女性群体的服饰形象鲜有论及,本研究试图分析这些电影中职业女性的服饰形象,并讨论产生的影响因素,这对民国职业女性群体、电影角色形象塑造和民国时尚史的研究都有推动意义。

2 20世纪30年代电影中的职业女性角色

民国时期中国电影中的职业女性角色基本是从20世纪30年代才开始出现的,是比较新兴的群体。在目前所见

的44部20世纪30年代的中国电影中,有职业女性的电影共11部,出现的角色至少有18位,主要有3种职业类型:教师、店员、演员。

教师形象的数量占比将近40%,是电影中最常见的女性职业类型。主要原因还是在于女子教育的兴起与发展,使得从事教育工作的女性数量不断增加。

有3部影片中出现了百货商店或是公司职员的身影,其中两部都是以职员为故事主角的,且多是学生出身,受过教育,有一定的学识素养。

随着中国电影的发展,演员也成为一种新兴职业,包括电影演员、歌舞演员等。从王汉伦凭借《孤儿救祖记》的成功成为中国第一位女明星开始,很多女性受到鼓舞,投身于表演事业中,女性演员走向了职业化。

3 电影中职业女性角色的服饰形象分析

3.1 店员

电影中出现的百货公司店员或是职员,最主要的服饰形象是旗袍搭配高跟鞋,花纹偏爱华丽繁复的植物纹样。在天气寒冷时,外穿一件领口有一圈毛皮的西式大衣,既有御寒的作用,又能增添摩登的气质。发型大多是烫过的短卷发。在饰品的搭配上,一般都会挑选小巧又不失精致的首饰来作为点缀。

在20世纪30年代,百货商店是最欢迎女性的城市空间之一。一位在百货公司就职的女性曾在杂志中记录了自己的职业生活[1]。在她的描述中,这家百货公司接待的客人都是少爷公子、富家太太、摩登女郎之流,“服装却非很讲究不可,假使穿着‘寒酸’的衣服,这不仅在许多同事中感到局促不安,同时,于公司的面子也有多少攸关的”。可见公司职员和店员的服饰形象大多还是比较时髦的。

3.2 教师

在20世纪30年代的电影中,教师角色的服饰形象也是以旗袍搭配高跟鞋为主,但较之百货公司店员要朴素得多,在天冷时大多通过内搭或是加厚旗袍面料来保暖。旗袍的款式虽不是最新颖、最流行的廓形,却也不算过时,纹样简单,以素色或是重复几何纹样为主。配饰较少,只留耳饰或是手饰作为点缀。一头短发,展现了女性越发独立的性格。

随着职业女性在高层职业领域的发展,影片中也出现了中学女性校长的角色(图1),穿着在一众旗袍中尤为突出。上半身着衬衫搭配领带,下半身穿的是套式半裙,是非常经典的西式服装,甚至还系了领带,颇有男性服装的意味,展现了受到良好西式教育的知识分子形象,也体现了新女性对男女平等的呼吁。

在当时的杂志中,有人对教师的理想形象作出了描述:“她的仪容是最庄重的;虽然她不涂脂抹粉、穿戴那些很华丽的衣饰,却是十分雅洁可观,令人一望就生钦敬之心。”[2]可见,教师的着装也有一些约定俗成的限制。

3.3 演员

电影中描述演员的角色并不多,大多作为配角出现在影片的背景中,穿着已完全西化。《压岁钱》中的演员角色出场所穿的一身也是完全西化的波点连衣裙,还有泡泡袖和娃娃领,头戴蝴蝶结发箍,出门时套上了一件皮毛大衣,甜美而精致。除了西化的服装,演员形象在首饰的搭配上比店员要大胆得多,会佩戴许多夸张的头饰和耳饰,发型在流行的短发基础上也更多变,以彰显自我个性。

演员一职与现在相似,是曝光率最高的职业,人们常在各种杂志的封面见到各大电影公司的当家花旦,她们的穿着常常成为摩登女郎的效仿对象。王晶[3]研究总结,20世纪30年代电影演员的着装变得更加华丽:旗袍搭配高跟鞋,佩戴各种饰品,烫西式卷发,画浓艳的妆容。这是一种经典的演员形象,与电影中所展示出来的形象基本相似。

4 影响职业女性角色服饰形象的因素

4.1 现实生活中职业女性服饰形象的限制

生活服饰是电影服饰的基础,也是电影服饰设计搭配的主要依据,尤其是在电影艺术刚开始发展的阶段,电影服饰与现实生活服饰大致上是相似的。

妇女解放运动推动了女性教育的发展,提高了女性的素质。女性职业在20世纪30年代迅速拓展,不少曾是男性专属的职业中也出现了女性的身影,“如银行职员、铁路事务员、商店的店伙以及公司的职员等,都有女子羼入,就是大学里的教授以及官署中的吏员等,也颇有以女子充任的事情”[4]。

参照1934年的职业妇女照片(图2)可以看出,服装形象大多为时下流行的造型—旗袍。款式则随着旗袍的演变而改变,纹样略显朴素,但面料看起来比较精良,搭配短发与高跟鞋,显得精明干练。

随着女性职业种类越来越多,不同的经济条件、不同的工作需求等限制使得不同职业女性的着装也有所不同。

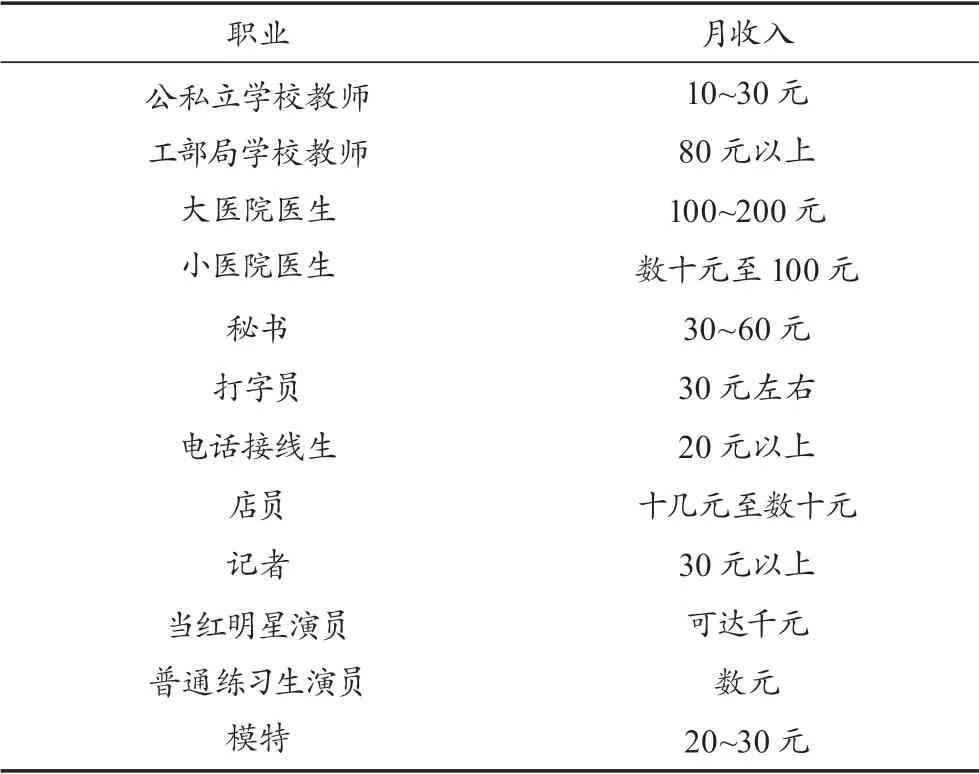

吕美颐等[5]对20世纪30年代初上海的部分职业女性收入进行了大概的统计,如表1所示。从表1可以看出,相比于教师,收入更高的演员与公司的职员对于服饰的选择范围会更大。这也许是影响现实生活中职业女性服饰形象不同的因素之一。

表1 20世纪30年代初部分上海职业女性收入情况

除了经济条件的限制外,生活与工作的时尚环境也是影响职业女性服饰形象的因素,比如电影、话剧等外来文化。演员能接触到更多的西方文化,服饰形象容易被西洋服装影响,因此在影片中出现的演员角色大多穿着时髦的西洋服饰。

4.2 电影的艺术加工

电影作为一种综合艺术,从视觉和听觉两方面给人巨大的吸引力。电影服饰能够对观众造成艺术视觉冲击。20世纪30年代有声电影开始出现,资本的投入与技术的加持使得电影的艺术性更强,演员也可以通过台词来使角色变得立体,服饰除了原本的功能外,更增添了一些许艺术加工。

许多地方将女子看作招揽生意的工具,女职员常要主动或被迫地花很多钱购买化妆品、服装等物品来装扮自己,讨顾客的欢心。

在电影《脂粉市场》中,女主人公李翠芬因需要担负全家的生活而进入百货公司谋职,因外表清纯美丽被上司林监督调入脂粉柜台。电影中,女同事的形象与现实生活中的描述相似,而李翠芬的服饰形象有所不同,她在工作时所穿的服饰款式老旧、纹样简单,与其他一起在柜台工作的同事所穿格格不入。这样与众不同的服饰形象艺术处理,更加鲜明地凸显了李翠芬的人物性格:自尊自爱、不追求奢靡的生活,也突出表现了整部电影的职业妇女觉醒主题,反映了剥削阶级将妇女当作商品的欺骗行为,批判了这种旧社会做派。李翠芬的朴素穿着表达了创作者的反对态度。

5 结语

职业女性角色服饰形象的独特性就在于职业的多样化。20世纪30年代,中国电影中的职业女性角色以现实生活服饰为基础,经过电影的艺术加工,形成了特有的服饰形象,使角色变得立体,以多样性和统一性区别于其他角色类型。

不同的职业有不同的服装要求。教师、公务员等比较正规的职业角色,穿的都是简单又不失精致的旗袍,凸显了精明干练的知识女性气质。女店员、演员等社交型职业角色的穿着则偏向时髦女郎的形象,精美的花纹旗袍或是西洋服饰,配上悉心搭配的首饰。护士、军人、运动员等职业角色的服饰形象有典型的制服特点。多样的服饰形象组成了丰富的20世纪30年代职业女性群像。

银幕上的职业女性角色大放异彩,不仅激发了民国女性对美丽的追求,也能引发更多女性对于经济独立、人格独立的思考,对推动妇女解放运动有深刻的影响。