清代成案非“司法判例”辩

王若时

以往发表的研究清代判牍案例的论文,多把成案界定为“司法判例”,认为其具有法律效力,在实际裁判中可以援引成案为依据进行裁决。但由于成案文献材料匮乏等条件的限制,对成案的研究大都止步于刑部相关案卷,因而多把成案的性质界定为判例、法源。诸如“成案就是案例、判例”〔1〕郑秦:《清代司法审判制度研究》,湖南教育出版社1988年版,第157页。等论断比比皆是。2009年,杨一凡、柏桦等学者对这一通说提出质疑。〔2〕2009年8月杨一凡、刘笃才出版的《历代例考》第4部分第4节论述了清代司法成案,认为“清代的成案,除司法成案外,还有大量的行政和经济管理等方面的成案”,指出把司法成案的性质界定为判例是错误的,见第456页以下。同年发表的柏桦、于雁《清代律例成案的适用——以“强盗”律例为中心》一文,持成案的内容还包括行政成案的观点,“清代所谓‘成案’,并非仅指司法案例,各个行政领域过去形成的办事方案,都可称为‘成案’,从这个角度讲,‘成案’即先例”,但仍认为司法“成案作为法律渊源,发挥的作用并不大”,《政治与法律》,2009年08期,第 134、136页。为进一步推动学界对清代成案性质的探讨,本文从成案内涵的沿革、文献的编纂、成案的性质与功能等方面辨析,就“判例说”的偏颇及认识上的误区发表一些认识。

一、成案的本义并非“判例”

“判例”一词出现在清末,属于外来语。清末以前的法律古籍中,尚未发现有哪部法律以“判例”命名,也未发现有哪部文献把“成案”说成“判例”。何为“成案”?从现存的大量成案文献资料看,古人所说成案的本义,通常指已办结的公文卷宗,也指诉讼中判定的案件或办理的行政、经济诸事务的先例。〔3〕参见杨一凡《清代成案选编》前言,载杨一凡编:《清代成案选编》甲编第1册,社会科学文献出版社2015年版,第1页。“判例”说首先在“成案”概念的认定上发生了误会。

“成案”一词,较早出现在唐代。《唐律疏议》卷九“稽缓制书官文书”后《疏议》曰:“制书,在令无有程限,成案皆云‘即日行下’,称即日者,谓百刻内也。写程:‘通计符、移、关、牒,满二百纸以下,给二日程;过此之外,每二百纸以下,加一日程……成案及计纸程外仍停者,是为‘稽缓’,一日笞五十。”〔4〕(唐)长孙无忌等:《唐律疏议》卷9,刘俊文点校,中华书局1983年版,第196页。此段话中,“成案”出现两次。这里所说的“成案”,显然是指“符、移、关、牒”等文书,并非特指司法案牍。

据《资治通鉴·唐纪三十一》记载,唐玄宗时,陈希烈为宰相,却受制于宰相兼吏部尚书李林甫。李林甫“军国机务皆决于私家,主书抱成案诣希烈书名而已。”〔5〕(北宋)司马光编著、(元)胡三省音注:《资治通鉴》卷215《唐纪三十一》,中华书局1956年版,第6872页。唐制,宰相总览政务,大理寺“掌邦国折狱详刑之事”〔6〕(唐)李林甫等:《唐六典》卷18《大理寺》,陈仲夫点校,中华书局1992年版,第502页。。主书要陈希烈签署的“成案”,只能是与宰相职权相关的“军国机务”类公文,而不可能是归大理寺管辖的司法案件。又据韩愈《昌黎集》卷十三《蓝田县丞厅壁记》:“文书行,吏抱成案诣丞,卷其前,钳以左手,右手摘纸尾,雁鹜行以进,平立睨丞曰:‘当署’。”县丞为县令之佐,主要职责是负责文书、仓库的管理。韩愈在此文中描写唐代县丞有职无权,还要受吏胥的欺凌。该文中所说的成案,内容应是与一县事务相关的公文,不应仅限于司法文书。从笔者查阅到的资料看,唐人所说的“成案”,大多是指行政公务类公文案卷。

宋代史籍中,“成案”一词出现的频率远高于唐代,记载南宋成案的史料多于北宋。宋人眼中的“成案”,与唐代同,既用来表示已结案的行政公务成案,也用以表述司法案件。比如《续资治通鉴》记,宋高宗时,年仅30岁的范宗尹任同中书门下平章事,行宰相职权,“事多留滞”,绍兴元年(1131年)被宋高宗罢免。“其罢相制下,省吏抱成案就宗尹书押者不可胜计,故有是命。”〔7〕(清)毕沅:《续资治通鉴》卷109《宋纪一〇九》,清嘉庆六年递刻本。省吏在范宗尹罢职之时,抱给他要求书押的成案,只能是丞相职权范围内处理的文书。

与唐代稍有不同的是,史籍记载的宋代成案,以司法成案为多。《宋史·慎从吉传》:“景德初,上言求领事务,判刑部。颇留意法律,条上便宜,天下所奏成案率多纠驳,取本司所积负犯人告身鬻之,以市什器。”〔8〕(元)脱脱等:《宋史》卷277《慎从吉传》,中华书局1985年版,第9445页。这里所说的慎从吉纠驳的各地奏报的成案,无疑是指司法案件。又如,宋人陈襄在《州县提纲》一书中,就北宋仁宗时期百姓申冤无门的状况上书建言:“有倦于出厅者,吏雁鹜行,终日抱成案伺于阶前,幸其一出,纷拏呈押。”〔9〕(宋)陈襄:《州县提纲》卷1《情勿壅蔽》,清文渊阁四库全书本。记述宋高宗一朝事迹的《建炎以来系年要录》载,“一日,法寺以成案上大辟,九成阅始末,得其情因,请覆实,囚果诬服者也,奏黜之。”〔10〕(宋)李心传:《建炎以来系年要录》卷121,清文渊阁四库全书本。这两段话中的“成案”,也是指以刑案为主的公文卷宗。

元代史籍中“成案”的用法,承袭唐宋,或泛指已办结的公文卷宗,或具体指具有行政先例性质的文书,或指某一判决的案件。《元史·本纪第十五》云:“省部成案皆财谷事。”〔11〕(明)宋濂:《元史》卷15《世祖十二》,中华书局1976年版,第321页。。此处所说的成案,是“财谷事”方面的公文。又据《元史》载,元成宗时,浙东大灾,同知脱欢察私留二十五万赈灾款,暂时托管于胡长孺处,“长孺察其有干没意,悉散于民。阅月再至,索其钱,长孺抱成案进曰:‘钱在是矣。’”〔12〕(明)宋濂:《元史》卷190《列传第77·儒学二》,中华书局1976年版,第4332页。。这里所说的成案,应该是指发放灾款形成的文册。《元史》卷137记载了这样一则故事:“刑部尝有狱事,上谳既论决,已而丞相知其失,以谴右司主者。奕赫抵雅尔丁初未尝署其案,因取成案阅之,窃署其名于下。”〔13〕(明)宋濂:《元史》卷137《奕赫抵雅尔丁传》,中华书局1976年版,第3318页。关于这个故事的发生时间,《元史》语焉不详。据初步考证,此事发生在元成宗大德年间奕赫抵雅尔丁任刑部员外郎时。刑部上报并经皇帝“论决”的狱案出现错判,无疑是重大事件,宰相迁怒右司主管官员,奕赫抵雅尔丁不惜代人受过承担责任,其品质可敬可佩,这则故事中记载的成案,明显是指结案的狱案。

明代禁止使用判例,但允许在司法审判活动中参考司法成案。至于行政公务类成案,经皇帝钦准或上级批准,可以在行政管理中援用。正是在这种情况下,行政执法中援引成案和断案前参考成案成为因循相袭的做法。据吴遵撰《初仕录》载:“有司所以取重上官,见畏吏书者,皆在文移。须先参以成案,润以词采,裁定体式,酌量事宜务求详确明白,不拘大事小事。”〔14〕(明)吴遵:《初仕录》,明崇祯金陵书坊刻官常政要本。弘治十四年(1501年),南京翰林院侍读学士马廷用撰《清江船厂记》评论官府将抽分用于清江造船事,内云:“今计费而给之,虽锱铢必较;计艘而督之,虽沉覆不恤。加以罗织多事之吏争衒虚名,远谤避嫌之人仅守成案。数运之后,为弊日滋。”〔15〕(明)席书、朱家相:《漕船志》卷8,玄览堂丛书本。针对这种弊端,朝臣要求“勿拘成案”的呼声越来越高,史籍中有关此类言论的记载比比皆是。正德十六年(1521年),朝臣杨廷和在为嘉靖皇帝起草的《嘉靖登极诏草》中说,审问犯人“不许拘执成案,逼勒招认,符合前问官吏,致令枉抑无伸违者罪之”〔16〕(明)黄训:《名臣经济录》卷14,清文渊阁四库全书本。。嘉靖二年(1523年),明世宗朱厚熜又下令:“毋惑于浮言,毋拘于成案,务淂真情,以全民命。”〔17〕(明)吕本等:《大明世宗肃皇帝宝训》卷8,皇明宝训本。万历年间,潘季驯担任总理河漕都御史时就黄河水汛上疏:“或应修复旧河,或应别求利涉,勿拘成案,勿避烦劳。”〔18〕(明)潘季驯:《河防一览》卷7《两河经略疏》,清文渊阁四库全书本。从上述记载可知,明代时成案已在行政管理和司法实践中被广泛利用。

清人对成案内涵的认识,依然沿袭前代人的理解。康熙时刊刻的《定例成案合镌》,是现存的清朝最早成书且影响较大的成案集。辑者在论述“成案”与“定例”相互关系时说:“夫定例,法也。成案,事也。”〔19〕(清)孙纶:《定例成案合镌》序,清康熙六十年刻本。,明确指出“成案”为“事案”而不是“例”。现存的数百部清代法律文献和《清实录》《清史稿》等史籍,涉及成案的论述不胜枚举。清人除借用“成案”一词把“通行成案”确定为一种特殊的立法形式外,对成案内涵的表述都是从“已办结的公文卷宗”的意义上讲的。清代成案集的命名,也贯穿了这一认识。清沈沾霖辑《江苏成案》〔20〕(清)沈沾霖:《江苏成案》16卷,清乾隆五十九年刻本。,收入乾隆四十年至五十九年江苏刑事案件133件,均系已判决的充军、徒流罪案件,辑者从“已审结的案件”角度将其称为成案。又如《南河成案》〔21〕(清)佚名:《南河成案》,不分卷,清刻本。记载有关办理南河水利事务的皇帝上谕、大臣章奏等公文共715件,作者是从“已办结的公文卷宗”意义上将其称为成案。

二、清代成案的内容并非都是“司法成案”

从清代成案编纂的实际看,“司法判例”说仍难以成立。

注重成案的编纂,是清代法制建设的一大特色。清初,在国家尚未统一、战事连绵、无暇精心制定完备法律的情况下,统治者曾发布了一些钦准“通行”的成案,以弥补法律的不足。顺治朝以后,清廷在编纂六部则例、《大清会典》等法律、法典及健全法律体系的过程中,将有普遍适用性的行政先例和司法案例,通过删整上升为规范性的则例、条例,作为立法的重要措施。终清一代,纷繁的行政执法、司法审判活动和层出不穷的新问题,又迫使各级官员不得不参阅成案。随着人们对成案关注度的提高,成案集的编纂随之兴起,官府编者有之,官员和文人编者有之,书商编印者有之,可谓盛况空前。据初步统计,现存于世的成案集仍有百余种。

清代成案资料汗牛充栋,依照内容可将其分为两类:一类是司法成案,另一类是行政公务成案。

司法成案是在审判活动中产生的,以案例为基本形式,凡是已结案的案件都属于司法成案的范畴。现见的清代司法成案,既有史籍中记载的个别具体案例,也有编纂的成案集。代表性成案集主要有《成案汇编》〔22〕(清)雅尔哈善等:《成案汇编》,清乾隆十一年刻本。《成案杂抄》〔23〕(清)陈乃勋:《成案杂抄》,清光绪抄本。《新增成案所见集》〔24〕(清)马世璘:《新增成案所见集》,清乾隆五十八年刻本。《成案质疑》〔25〕(清)洪皋山、饶敦夫:《成案质疑》,清乾隆十一年刻本。《成案备考》〔26〕(清)佚名:《成案备考》,清抄本。《西曹成案》〔27〕(清)佚名:《西曹成案》,清抄本。《刑部比照加减成案》〔28〕(清)许梿、熊莪:《刑部比照加减成案》,清道光刻本。《秋审成案》〔29〕(清)刑部各司:《秋审成案》,清道光刻本。《秋审实缓比较成案》〔30〕(清)英祥:《秋审实缓比较成案》,清光绪二年刻本。《两歧成案新编》〔31〕(清)李逢辰:《两歧成案新编》,道光十三年刻本。《刑科成案》〔32〕(清)佚名:《刑科成案》,清抄本。《驳案汇编》〔33〕(清)全士潮:《驳案汇编》,清光绪刻本。等。

行政公务类成案是在具体的行政活动中产生的,以公文文书为基本形式,凡是各级衙门办理公务形成的文案,都属这类成案,其内容涉及行政、经济、礼仪、军政管理等多个领域。在清代成案中,行政公务类成案的数量要比司法成案多,其性质、功能与司法成案也不尽相同。这类成案集大多以文书档案的形态保存,其中有一些成案是中央各部院及地方长官就具体公务上奏皇帝或上级长官并经批准的规范性的文件,对行政事务具有指导意义。在以后的行政管理中,如出现则例无明文规定的情况,可报请皇帝或上级批准,在特定的事务或特定的区域、特定的时限内援用。作为先例被援用的行政成案,是则例编纂的基本来源,有“权宜”或“临时”被选择使用的性质,但没有普遍的适用性。

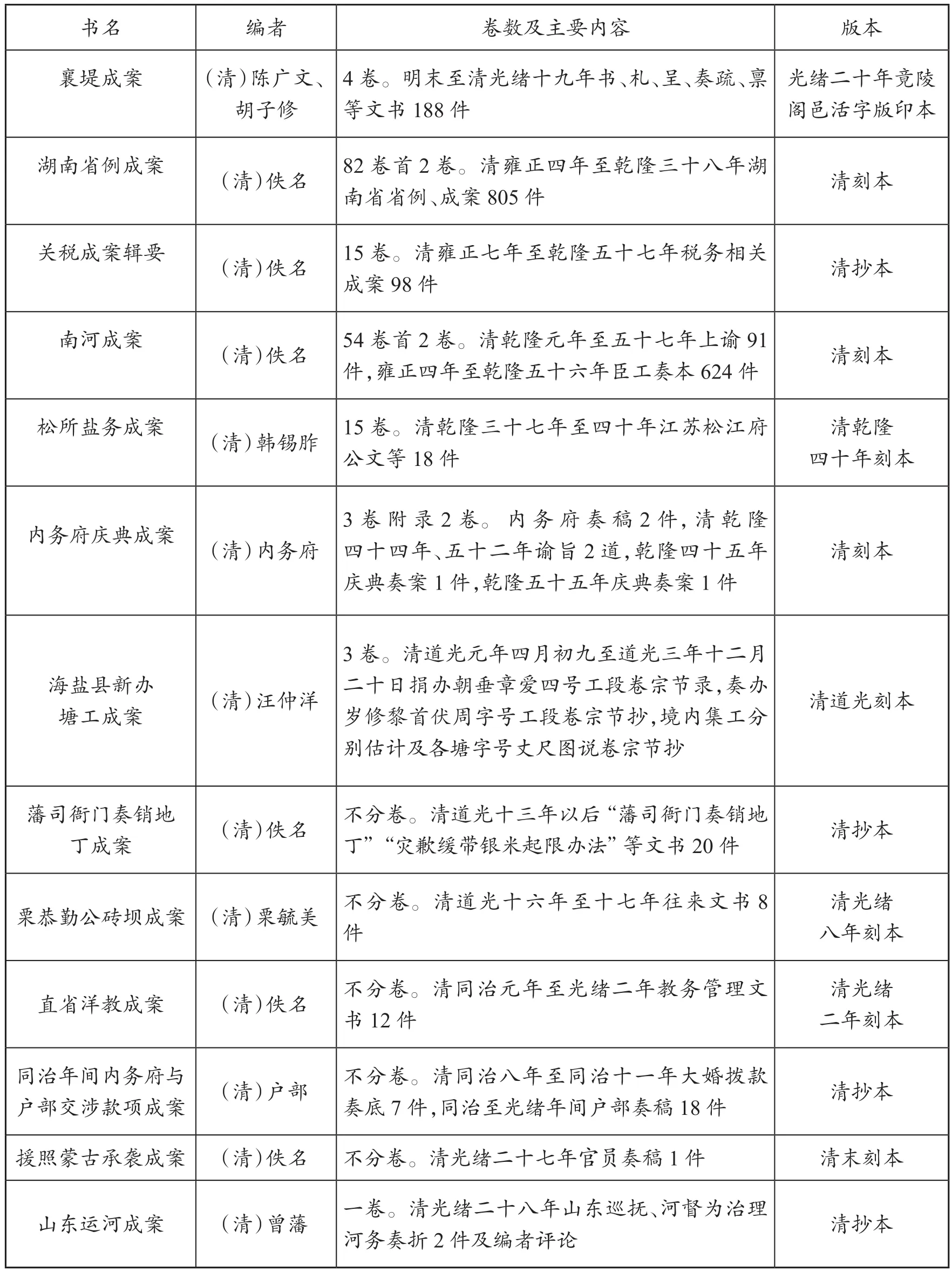

清代行政公务类成案数量众多,这里仅列举13种代表性成案集于后(见表1)。

表1 清朝代表性行政公务类成案集列表

显然,清代成案不仅包括司法成案,还有大量的行政公务类成案。行政成案中既有大量一般性成案,还有少数因特殊需要被赋予法律效力的行政先例。由此可知,清代成案的内容相当广泛,将其概括为“司法成案”有失偏颇,再把它的性质演绎为“司法判例”更是不妥。

三、“判例”说在清代成案性质认识上的误区

持清代成案“司法判例”说的学者,其论证使用的都是司法资料。现存的清朝刑事案例有数十万件。研读浩瀚的、形形色色的案件,同样无法证明“判例说”可以成立。

清代司法成案的含义有广义、狭义之别。从广义上讲,所有结审案件都是司法成案。狭义的司法成案,特指经皇帝钦准或皇帝批准后有可能上升为定例的那部分案件。

清人之所以注重司法成案的整理和编纂,是因为它具有两方面的功能。

其一,审判活动中的参考功能。清人认为,律例有定而案无定,案情千变万化,罪情不一,尤其是那些案情律例无明文可援引判决的案件,需经各级司法官在细心勘查和研究律例的基础上,参考情罪相近的成案提出拟定意见。这样做,有益于加深对律例精义的理解,防止刑罚畸轻畸重。清人对审判活动中参考成案的必要性有许多精彩的论述。《刑部比照加减成案》辑者熊莪曰:“不释成案,无以观律例之通。”〔34〕(清)许梿、熊莪:《刑部比照加减成案》,清道光刻本。《问心一隅 博平成案》作者胡启心主张审案参考成案,“将事比事”“以事拟事”,他说:“案案皆足法,事事皆可师”。〔35〕(清)胡秋潮:《问心一隅博平成案》,清光绪三十二年刻本。读清人撰写的各类司法成案集,可知当时司法官在断狱过程中普遍参阅成案。《成案加减新编》作者李逢辰在该书“序”中这样描述当时司法官参阅成案的情况:“曩官刑科,日会节抄成案两册,一则例无专条,而比附以按之,一则情涉两歧,而重轻比酌之。”清朝统治者虽然禁止谳狱援引成案,但允许在审判律例无明文规定的案件时参阅成案。嘉庆皇帝在审阅张杨氏殴伤伊翁张昆予身死一案后下达谕旨:“着刑部详查律例,定拟具奏。如例无明文,并着通查成案,比照定拟,奏闻请旨。”〔36〕(清)全士潮:《驳案续编》卷7,清光绪七年刻本。刑部主张“在案问刑衙门遇有此等案情,惟当推原律意,查照成案,定拟罪名自无错误”〔37〕(清)全士潮:《驳案新编》卷24,清光绪七年刻本。,但反对过于遵循成案,史籍中有关刑部强调“勿拘成案”“毋拘成案”的记载不胜枚举。

其二,案生例的功能。司法成案是刑例的重要来源。清代的刑法,以律为基本法律。《大清律》颁行以后,长期保持稳定不变。然“法有限而情无穷”,随着社会的发展变化,新的案情不断出现,律文往往不能适应新的情况。为此,统治者主要通过不断颁布新的定例,弥补刑律的不足。清代案生例的途径主要有四:一是督抚提起修例动议、督抚创制例文;二是刑部或三法司提起修例动议、刑部创制例文;三是皇帝提起修例动议、刑部单独或会同九卿等衙门创制例文;四是皇帝直接创制例文〔38〕参见孙斌:《因案生例:从〈驳案汇编〉看清代条例的生成》,载《苏州大学学报(哲学社会科学版)》2017年第2期。。但无论哪一种生成方式,其制例的动因皆是从新发生的案情而起,每一定例中的量刑标准,都是通过与已判决的相同或相近的成案比较而确定的。

在清代法律文献中,有关案生例的记载甚多。比如,嘉庆十七年(1812年),山西人刑杰强奸儿媳吴氏未成,被吴氏咬落唇皮,长官晋杰比照律条将吴氏拟斩。刑部认为吴氏犯罪情节“与无故干犯尊长者迥别”,奏请皇帝钦准“免其治罪”,并列举了以前审理的两起案件,即嘉庆十四年(1809年),河南民妇赵氏被伊翁张万言按压在床、强欲行奸,该氏情急顺取铁扎伤张万言右臀案;嘉庆十七年六月十七日,安邱县民人王锡强奸子媳王孟氏未成,被王孟氏咬落舌尖案。通过比照前述两案,刑部建议:“将来遇有似此案件,自应分别钦遵核办”。经皇帝钦准,依据吴氏案制定了《子妇拒奸伤翁,实系猝遭强暴,免其治罪》例。

现存的乾隆、嘉庆、道光、同治《各部院条例册》中,记载了大量“案生例”的题本。以嘉庆元年至嘉庆五年为例,刑部题奏计53件,其中有29件是请求以新出现的罪情制定新例的题本。“纠科抢夺及同谋共殴等案首犯在逃,先将从犯拟罪监禁俟逸犯获后质明起解”“嗣后军营逃兵投首在军务未竣以前,概拟监候永远监禁”“嗣后凡遇卑幼殴死尊长,虽情因救护并非危急者,皆应照例定拟不得声请减等”“因盗成奸拟斩立决”等事例,就是根据这些题本制定的。乾隆至同治的其他年间,制定刑例的情况亦大致如此。可以说,几乎每年都有因案生成的定例颁布。

然而,司法成案与例的功能、性质毕竟不同。例是法律,案是事案而不是法,不能作为判决的依据。倘若案、例不分,就会给官吏曲法为奸留下可乘之机。有清一代,奸吏乱引成案曲法的事件时有发生。正如《新增刑案汇览》辑者潘文舫所言:“州县贤愚不齐,无论奸胥猾吏,高下其手,因缘为奸,所在不免即久膺民社。熟悉刑名者,有时拘泥成案,附会例文,意见一偏即不免有畸重畸轻之故。”〔39〕(清)潘文舫:《新增刑案汇览》卷15,清光绪紫英山房刻本。

为防止官、吏曲法为奸,清代历朝都强调“依律例判决”,严禁援引成案。顺治四年(1647年)颁布的《大清律集解附例》规定:“凡断罪皆须具引律例,违者笞三十。”“其特旨断罪临时处治不为定律者,不得引比为律。”〔40〕(清)刚林等:《大清律集解附例》,清顺治间内府刻本。雍正年间颁布朱轼纂修《大清律集解附例》沿袭了这一规定。康熙二十九年(1690年)颁行的《康熙会典》,又重申了审判严禁援引成案的规定。雍正十年(1732年)编成的《雍正会典》进一步详化了该规定:“一应审拟事件,有例者引例,无例者引律。与律例不吻合者,量其情罪,比照律例定拟。”〔41〕(清)允禄等:《大清会典》(雍正朝)卷191《律例四二·断狱五》,清刻本。乾隆五年(1740年)颁布的《大清律例》,除明确规定“断罪皆须具引律例”外,增加了一条不得援引成案的定例:“除正律正例而外,凡属成案未经通行、著为定例,一概严禁。毋得混行牵引,致罪有出入。”〔42〕(清)徐本、三泰等:《大清律例》,清文渊阁四库全书本。嘉庆十七年(1812年),朝廷又制定条例重申:“嗣后审断案件必以现行律例为凭。其未经通行之案,概不准援照办理。”可见,在审判活动中禁止援引成案进行判决,是清代长期坚持的一条重要的司法原则。

那么,为什么有些著述会把司法成案界定为“判例”呢?仔细分析这些文章的论述,应是与下述认识上的误区有关。

其一,混淆了“刑部说帖、督抚题本中引用成案”与“以定例判决”二者性质的区别。

清代刑部说帖中的案例,有一些后经立法程序被上升为定例。有的论文以此为据,把成案的性质界定为“判例”。这种观点的失错之处,是混淆了成案的参考功能和判决案件必须依律例为法律依据二者的界限。

什么是说帖?如用现代语言表述,说帖即是“建议书”的意思。曾任官刑部主事的熊莪说:“说帖者,皆诸曹旧案,疏其罪名之所以出入而著为说者。”《说帖摘要抄存》(又称《刑部说帖各省通行成案摘要抄存》)辑者泰庵说:“刑部说帖系三法司会议往来札商,及刑部堂、司酌定准、驳各案。律例馆抄录存查,俟大修律例之年,酌量纂入为例。其未经著为定例者,仍存馆备查。”又说:“说帖非颁行者可比,不可遽作成案声叙,引以辩驳也”,“未奉颁行,不能援引。”〔43〕(清)泰庵:《说帖摘要抄存》凡例,清道光十一年刻本。由此可知,编写说帖时,要对案件是否罪刑相当及符合律义作出分析。编写说帖的用途,主要是为了刑部“酌定准、驳各案”,并为“三法司会议往来札商”所用,也为以后制例提供了基础资料。“说帖”本身并不是法律,特色是突出一个“说”字,其行文中援引成案也只是为了论证臣工建议的合理性。

为了使读者了解说帖及引用的成案的性质,这里举一例说明。嘉庆十九年(1814年),浙江省义乌县民龚奴才误伤其父被拟斩立决,其父母声请留养。皇帝谕准,并强调“此系法外施仁,嗣后不得援引为例”。在此之后发生的翟小良案、樊魁案〔44〕(清)祝庆祺:《刑案汇览》卷2,清道光棠樾慎思堂刻本。,罪情都是子误伤父母。《大清律例》规定,卑幼致伤期功尊长不准声请留养,但“若所犯情节实可矜悯,准于疏内声明恭候钦定”〔45〕(清)徐本、三泰等:《大清律例》,清文渊阁四库全书本。该书卷28《刑律》斗殴下“殴期亲尊长”条规定:“凡卑幼误伤尊长至死罪干斩,决审非逞凶干犯,仍准叙明可原情节,夹签请旨。其本犯父母因而自戕殒命者,俱改拟绞决,毋庸量请末减。”。如何处理这两起案件?刑部向皇帝进呈的说帖中,援引了龚奴才成案,并以“重孝道”为由,建议颁布特旨、法外开恩,得到了嘉庆皇帝的钦准。

有些论文引用《刑案汇览》辑录的一些说帖,作为论证成案是“判例”的依据。有学者曾对《刑案汇览》中52例说帖援引的成案进行了剖析,认为这些成案并非“判例”,指出“说帖既不是对具体案件的有效判决,也不是对各省定拟案件的正式批复,它只是对于各省案件定拟正确与否做出判断,并在法理上进行分析论证,供刑部堂官参阅”〔46〕杨一凡、刘笃才:《历代例考》修订本,社会科学文献出版社2012年版,第390页。,并不是判例。

督抚题本中引用的成案,与说帖中的成案是同一性质。清代流罪以上的刑事案件和其他重大案件,要由地方最高长官题奏,由刑部核准,死刑案件还经皇帝钦准。凡案情律例无明文规定如何判决的案件,须由地方长官题咨,由刑部覆核请旨。在清代司法案例中,也有极少数督抚在题咨中引用成案的情况,这类题咨均是“轻重失平、律例未协之案”。《嘉庆会典》规定:“如有轻重失平、律例未协之案,仍听该督抚援引成案,刑部详加察核,将应准应驳之处,于疏内声明请旨。庶条例不致纷更,而情罪胥归平允。”〔47〕(清)托津等:《钦定大清会典事例》(嘉庆朝)卷655《刑部七二·刑律断狱》“断罪引律令”,清刻本。督抚题咨中引用的成案,是用来与以往判决的相近案件比较,说明拟判的合理性。这类题本仍然是“建议书”性质,最终是准是驳,要由刑部覆核并报皇帝决定。如果皇帝圣旨批为“通行”,则成为事例。总之,案件的判决只能以包括事例在内的律例为法律依据,而不能以成案为据。比如,乾隆年间峄县民李王存与李方新之妾王氏通奸,被李方新捉获将王氏勒死一案,山东巡抚富明安援照乾隆二年(1737年)直隶总督审拟刘二与王氏通奸被母张氏勒死成案,将李王存拟以满徒。刑部以张氏以母杀女与夫杀妻妾不同,“况远年成案不准援引”为由,将其驳回〔48〕(清)全士潮:《驳案新编》卷12,清光绪七年刻本。。又如嘉庆三年(1798年),邵兴拒奸伤雇主潘溶亭身死一案〔49〕(清)祝庆祺:《刑案汇览》卷53,清道光棠樾慎思堂刻本。,山东巡抚援引乾隆十二年(1747年)侍卫厄林保图奸仆妇白姐被白姐割伤茎物将白姐减等拟流案、五十一年(1786年)“赵群儿因妻关氏被伊主六十四奸占,谋毒六十四未死,按律问拟斩决,奉旨改为绞监候”案,将邵兴照斗杀拟绞。刑部以“此案未经通行,例不准引”为由驳回,后此案改判为“邵兴依拟斩监侯,秋后处决”。在清代判牍中,类似因援引成案判决而被驳回的题咨还有多起。

其二,混淆了“通行成案”与“成案”的区别。

也有一些论文以“通行成案”为据,认为成案是“判例”性质。这种观点只看到“通行成案”一词中有“成案”二字,而没有对其内涵和性质作进一步的考察,便把它与成案等同相观,以致出现了结论的失误。

“通行”的本意是“通令遵行”。通行是清代法律体系中作为律、例补充的一种重要法律形式,是指尚未被编入条例或则例、由各部院通令在全国范围内遵行的皇帝谕旨或议准臣工条奏的统称。〔50〕参见胡震:《清代“通行”考论》,载《比较法研究》2010年第5期。在清代法律体系中,“通行”作为律、例的补充,是一种比较灵活的立法形式。

清人编纂的“通行”类立法文献并不多见,主要有《历年通行》〔51〕(清)佚名:《历年通行》,清道光二十九年抄本。《通行条例》〔52〕(清)佚名:《通行条例》,清光绪刻本。《刑部通行章程》〔53〕(清)佚名:《刑部通行章程》,清光绪三十三年刻本。《新增通行章程》〔54〕(清)佚名:《新增通行章程》,清光绪铅印本。《说帖摘要抄存》(又称《刑部说帖各省通行成案摘要抄存》)〔55〕(清)佚名:《刑部说帖各省通行成案摘要抄存》,清道光十一年开封府署刻本。等。就其立法形式和称谓而言,大致可以分为通行成案、通行条例、通行章程三类。就其颁行的时间而言,大多是嘉庆以后制定的,这可能与嘉庆朝以后外敌侵入、朝廷未能按期修例有关。

“通行成案”表面上借用了“成案”二字,但其产生方式、性质、功能与成案迥异。

其一,通行成案作为一种立法形式,是经立法程序产生的。清代前期实行不定期修例,清乾隆十一年〔56〕(清)徐本、三泰等:《大清律例》序,清文渊阁四库全书本。确立定期修例制度,嘉庆以后定期修例制度没有得到认真执行,实际上是不定期修例。在两次修例期间出现律例无明文规定新的法律问题时,基于适时立法的急需,中央司法审判机关和其他部门选择内外臣工条奏中具有广泛适用意义的成案,经皇帝批准,在全国或某一地区通行。《说帖摘要抄存》云:“各直隶省通行,系律例内所未备载,或因时制宜、或随地立法、或钦奉谕旨、或奏定章程,均宜遵照办理者也。”通行成案属于可及时变通的法律规范,它的颁行没有修例的烦琐程序,具有立法快捷的特点。

其二,通行成案有法律效力,允许在审判活动中援引使用。《大清律例》规定:“除正律正例而外,凡属成案未经通行、著为定例,一概严禁。”〔57〕(清)徐本、三泰等:《大清律例》卷37《刑律·断狱下》“断罪引律令”,清文渊阁四库全书本。也就是说,法律禁止援用的是未经通行的成案,并不包括通行成案在内。从现存的通行成案看,在臣工的题本或皇帝圣旨中,通常都写有“通行各省督抚将军都统府尹,一体查照办理”“通行直隶等省,一体遵行”“俟修例时纂入例册,以资遵守”等字样。通行成案发布后,要求各级司法和执法机关必须严格遵行,可作为审案判决的法律依据。如规定:“至犯别项罪名,致父母自尽。如讯明平时并无忤逆实迹,即应援乾隆二十七年通行,比照子孙不能养赡例办理”;“查听从尊长,共殴期亲尊长,案内下手伤轻之卑幼,止科伤罪,系照乾隆四十五年通行办理”〔58〕(清)泰庵:《说帖摘要抄存》卷4,清道光十一年刻本。等等,清道光至光绪间的法律文献中,就记载有不少以“通行成案”判决的案例。在清代司法审判活动中,案件判决的法律依据是律例,只有在律例无文适用的情况下,才可以援引通行成案。因此,现存的清代判牍案例中,以“通行成案”判决的案件数量有限。

其三,通行成案作为一种特殊的立法形式,属于例的范畴。清代对例的各种立法形式及其功能的划分,彼此有重合之处,远没有现代立法这样规范。清代的变通性法律主要是用“条例”和“事例”表述的。条例的含义有狭义和广义之别,广义性质的条例是把各种形式的具有“条例”与“事例”特征的例都称为“条例”,狭义性质的条例是指经统治集团精心修订的单行法规。事例的本意是指可以作为依据的先例,清人通常把凡是通过处理某一事件或某一案件形成的具有法律效力的例称为“事例”,它是条例的一种形式。条例和事例又称为定例。通行成案与编入律例的定例的主要区别是,定例经过删整、抽象,更加规范化,而通行成案则未经过纂修,通常是以题本、奏本的形态存在的法律文书。虽然,通行成案与定例的外部形态存在差异,但二者都属于成文法的组成部分,具有法律效力。因此,就通行成案的性质和功能而言,它属于例的范畴,也可以说是事例的初级形态。

把通行成案与成案进行比较,可知二者的产生途径、功能、性质有重大的区别,通行成案是“法”,而成案是“事”。“司法判例”说把成案与通行成案混为一谈,进而又把成案演绎为“判例”,无疑是很不科学的。

四、结语

无论是从成案的概念沿革、内容构成、文献编纂、性质、功能哪个角度分析,清代成案“司法判例”说都不能成立。成案无法成为西方判例,恐怕也与帝制中国的大背景相关。其一旦具有判例功能,高级官员所断案件对低级官员产生重大影响,官员选择成案断狱也会导致自身权力范围扩大等,而这与皇帝想要保持自身权威的唯一性及约束官员、防止曲法为奸的“治吏”方针相悖,因此需要对成案的效力作严格规定。如果成案转化为通行或直接提炼上升成为定例,不但对律例未载之情形进行了弥补,也对官员的权力范围做出了限制,不可谓不高明。