福州市交通系统抗震防灾规划提升策略构建

——基于水系开发

郑晓燕

(福州市城乡规划设计院有限公司 福建福州 350008)

0 引言

地震灾害严重威胁着人民的生命与财产安全,开展城市综合交通系统抗震防灾规划编制工作是应对城市地震灾害的重要途径。学者们从多种角度对城市综合交通系统抗震防灾规划展开了研究:云美萍等指出交通系统可靠性分析需统筹考虑灾时交通系统状态和交通需求,从城市形态、道路网功能划分和结构布局、灾时交通需求等多方面进行综合分析[1]。初建宇等人总结了城市地震避难疏散场所的规划原则,要求与指标,并提出了城市防灾公园“平灾结合”的规划设计理念[2]。陈丽梅从抗震防灾的角度提供量化、科学的避震疏散场所控制指标[3]。张孝奎等根据福州市三面环山、一面向海的区位格局和规划区内水系发达的特点,提出了发挥不同交通方式特长,充分挖掘福州水运交通的交通系统抗震防灾规划策略[4]。

福州市地处东南沿海长乐-诏安地震断裂带北段,是我国地震重点监视防御地区,同时也是典型的水系发达型滨海城市,有着独特的城市风貌和特点。本文以福州市为例,阐述水系发达型滨海城市应如何通过构建独立的水运网络子系统,实现水运系统与道路系统的并联,从而提高交通网络系统的可靠度,以期为福州市以及同类型城市的今后交通系统的抗震防灾规划提供参考。

1 福州市水系特点

福州市城区水系发达,水网密度高,水陆面积比大,城区水系与陆域交融,与海洋具有直接水力联系,拥有一定长度的海岸线,海上航运交通与城市内河航运交通联系密切,是典型的水系发达型滨海城市。其内河系统具有以下特点:

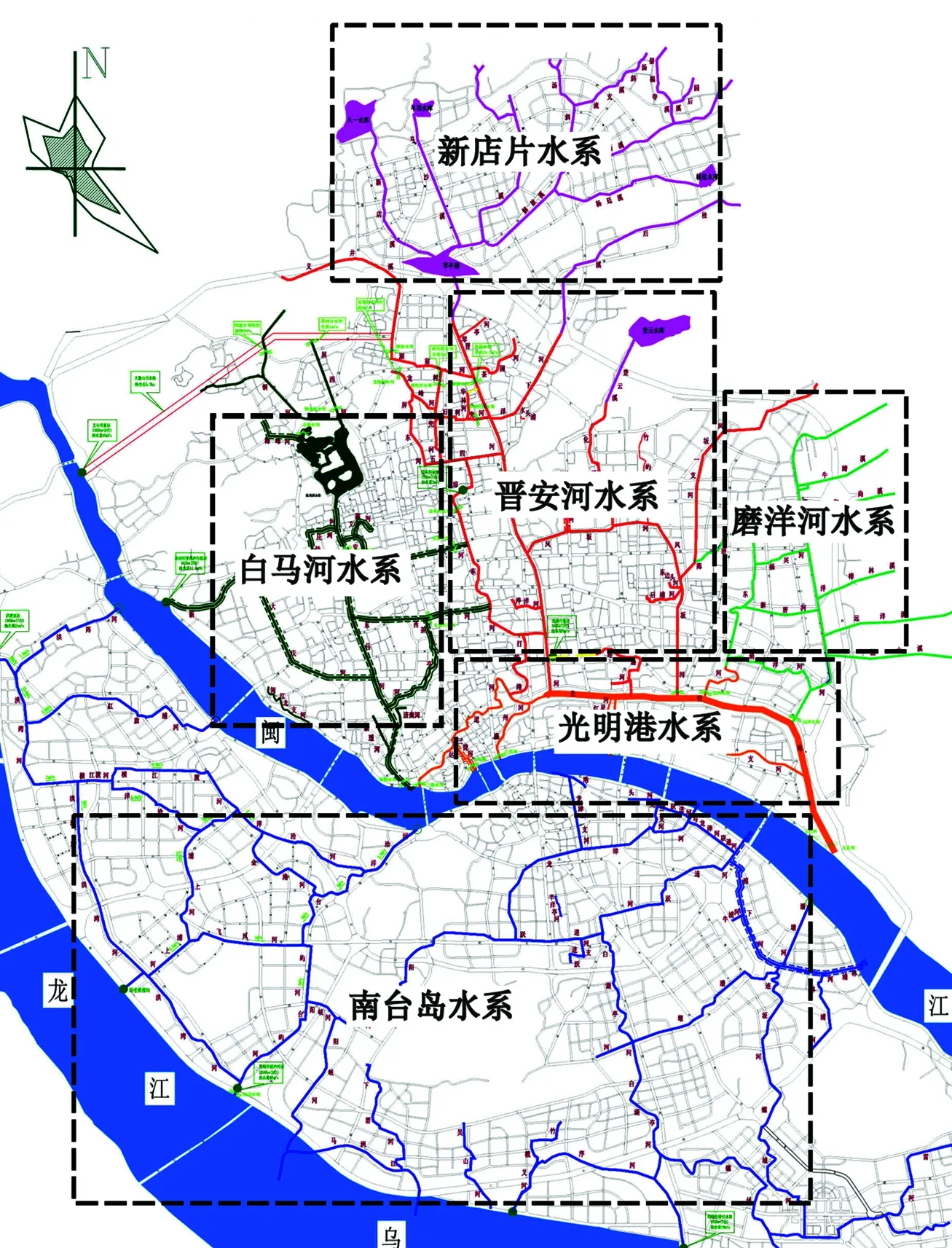

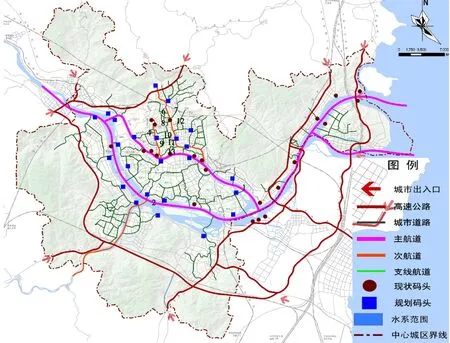

(1)内河水系发达。据统计,福州市中心城区共有内河107条,总长度约244km,内河水域面积552hm2。其中,闽江北港有内河67条,水域面积363.70hm2;南台岛40条,水域面积188hm2。根据河道特征,将城区主要河道分为白马河水系、晋安河水系、磨洋河水系、光明港水系、新店片区水系、南台岛水系等六大水系,水系间相互连通利于形成网络,如图1所示。

图1 福州中心城区内河水系分布图

(2)内河航道成熟。福州市历史悠久,从汉代至明代历经6次大规模扩建,原城区外围的护城壕沟,逐渐演化为城市内河,从而形成了如今城区内河网络纵横交错的城市空间格局。统计资料显示,2011年,在福州市内共有28条可以通航的内河航道,通航里程约138km,水网平均密度3km/km2以上。

2 福州市交通系统抗震防灾规划现状

福州市城市抗震防灾专项规划(2010~2020)中关于交通系统的抗震防灾策略如下:

(1)利用福州长乐机场建立规划区震后救援快速通道。

(2)利用水运交通建立规划区震后“最可靠”交通通道。水运是受地震影响相对较小的交通方式。福州市水运交通资源丰富,震后应充分利用。

(3)利用高速公路建立震后对外交通主体。

(4)利用道路的不同防灾功能,建立规划区震后交通骨架。

(5)对城市进行合理布局,尽量减少震后不必要的交通流量。结合福州市特点,研究制定震后中心城区-南台岛-闽侯三部分的渡江交通方案,并予以硬件和物资上保证,以分流震后的人流和物流。

该规划已认识到福州水系对于福州市交通系统的重要性,但仅在渡江交通方案考虑,及以闽江及乌龙江作为水上救灾干道(图2),将海运向城市中心进行了一定程度的延伸,其本质上仍是将水运作为市域交通的一种方式,与空运、铁路、公路一样,是中心城区道路系统与外部联系的一种方式。

3 福州市交通系统抗震防灾规划提升策略研究

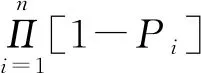

由网络系统连通可靠度基本原理可知,对于串联网络系统,节点之间的结构单元首尾串接而形成简单的网络结构,当其中任何一个结构单元发生损坏,则整个网络系统将受到巨大影响。而对于并联网络,节点之间的结构单元相互独立,当其中一个结构单元发生损坏时,人们仍可选择替代性的方式,不会影响到其他构成单元的正常功能。当网络系统中所有的单元受到损坏时,该系统将遭受巨大影响,整个网络系统发生瘫痪。并联模型网络系统连通可靠度Px可按式(1)计算:

(1)

式中:Px——并联系统连通的可靠度,Pi——结构单元i的连通可靠性,n——网络的结构单元数目。

基于前文网络连通可靠度原理,本文对于福州市交通系统抗震防灾规划提出以下提升策略:

一是结合福州市水系的特点,深入挖掘中心城区水系在震后救灾疏散体系中的作用,对中心城区水系的航运能力进行分析,构建可满足震后救灾疏散功能的城市水运航道网络子系统。该子系统应能够独立于道路系统形成独立的网络子系统,在震后救灾疏散时可独立形成外部与中心城区全范围的有效联系,即水运航道的密度和均布性应符合要求。

二是并联城市水运航道网络子系统与城市道路网络子系统。这种并联应是空间上的有机联系。因此,两个子系统之间可靠的连接单元的规划设置尤为重要。

4 构建震后救灾水运航道系统

为保证水运在抗震防灾时发挥救援疏散作用,港口航道、进港航道和码头应在低水位时保证一定的宽度和深度。航道宽度、航道上空架设的桥梁应能够保证船只顺利通行。根据适航条件,结合城市功能布局,系统进行航道、港口布局规划,根据通航能力对航道等级进行划分,优化港口码头布局。

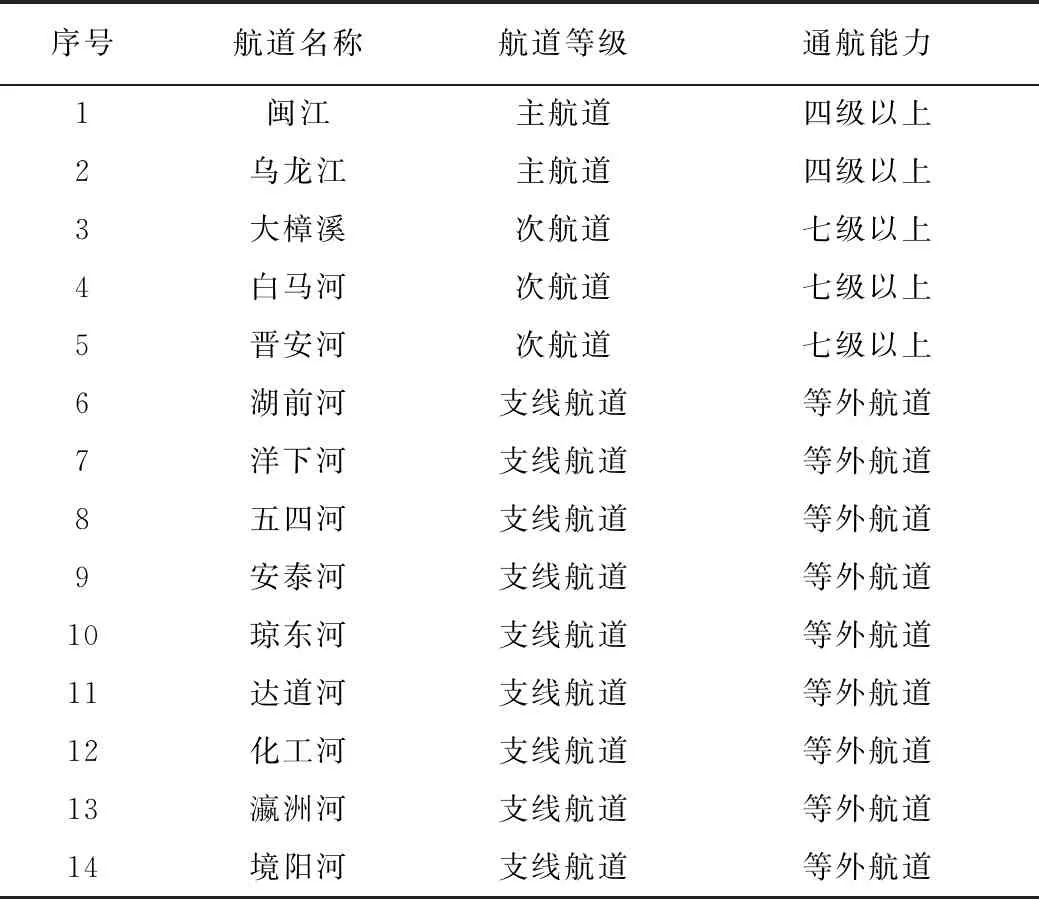

根据现状福州市内河航道分布情况,规划设置各等级震后救灾疏散内河航道14条。根据河流的深度和通航能力,将闽江、乌龙江规划为救灾主航道,其中闽江、乌龙江具备通航500t(四级)以上船舶能力,现状主要通行游船、货船;将晋安河、白马河、大樟溪规划为救灾次航道,具备建设七级以上通航能力,平时可用于垃圾运输;其他河道作为救灾支线航道,具备冲锋舟通航能力。主要规划河道情况如表1所示。

表1 主要规划河道

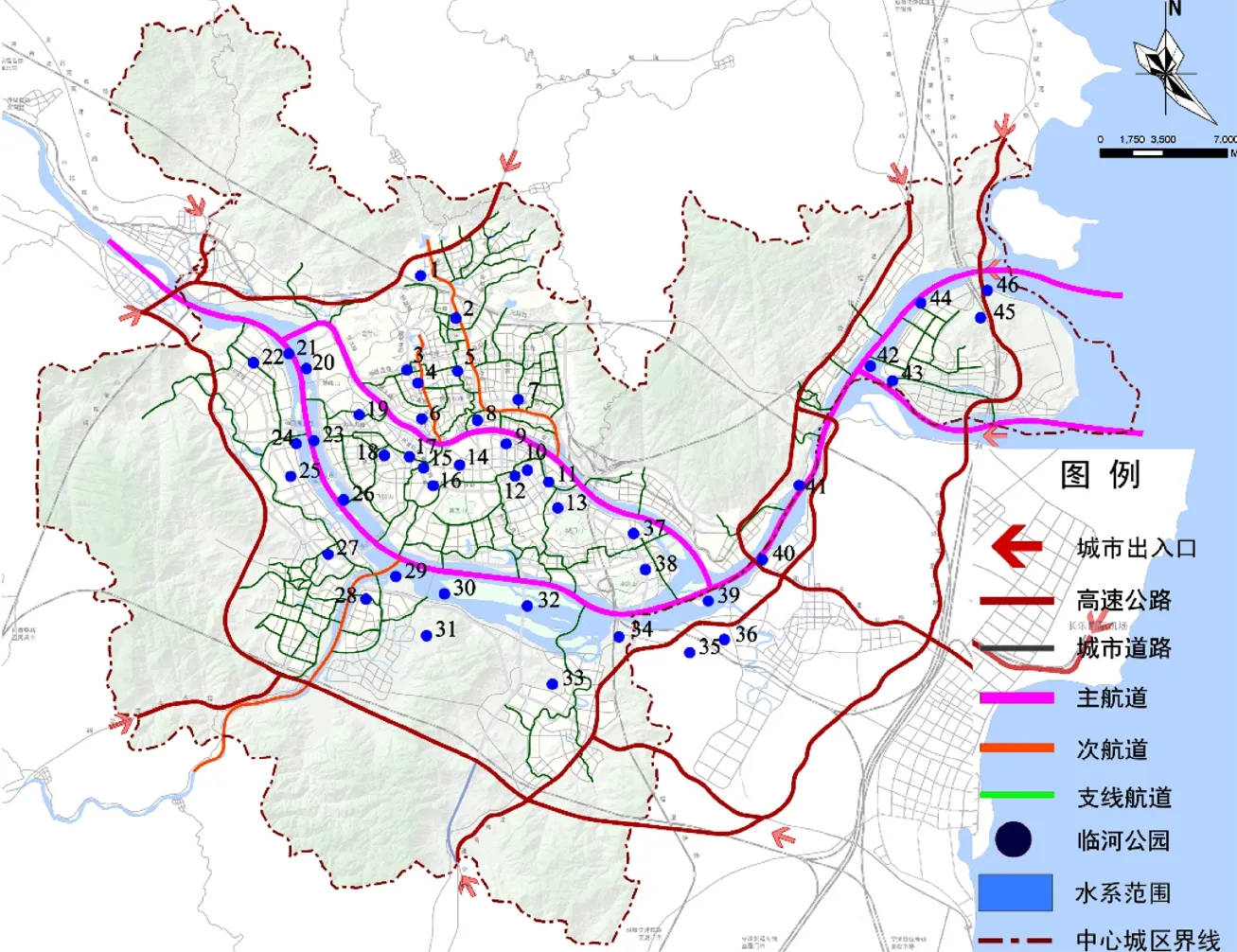

根据用地条件,结合现状港口码头分布情况,在救灾主航道及次航道规划布置各类抗震防灾港口码头。规划抗震救灾河道及码头的分布如图3所示。

图3 福州市抗震防灾水运航道系统规划布置图

5 连接单元的规划设置

5.1 连接单元的选择原则及规划布置

连接单元是实现城市水运航道网络子系统与城市道路网络子系统并联的关键节点,以实现水、陆交通方式的转换。因此,连接单元的选择,一方面要求靠近震后人员和物资的集散地,另一方面要求具备水陆转换的交通条件。

基于以上两点要求,本研究认为,连接节点单元的选择应考虑成熟的港口码头以及与水系连接紧密的避震疏散点——临河的避震疏散点,或与码头有可靠疏散通道连接的其他市内避震疏散点。对于水系发达型滨海城市,临河的公园避震疏散点可作为连接道路子系统和水运航道网络子系统的最佳连接单元。

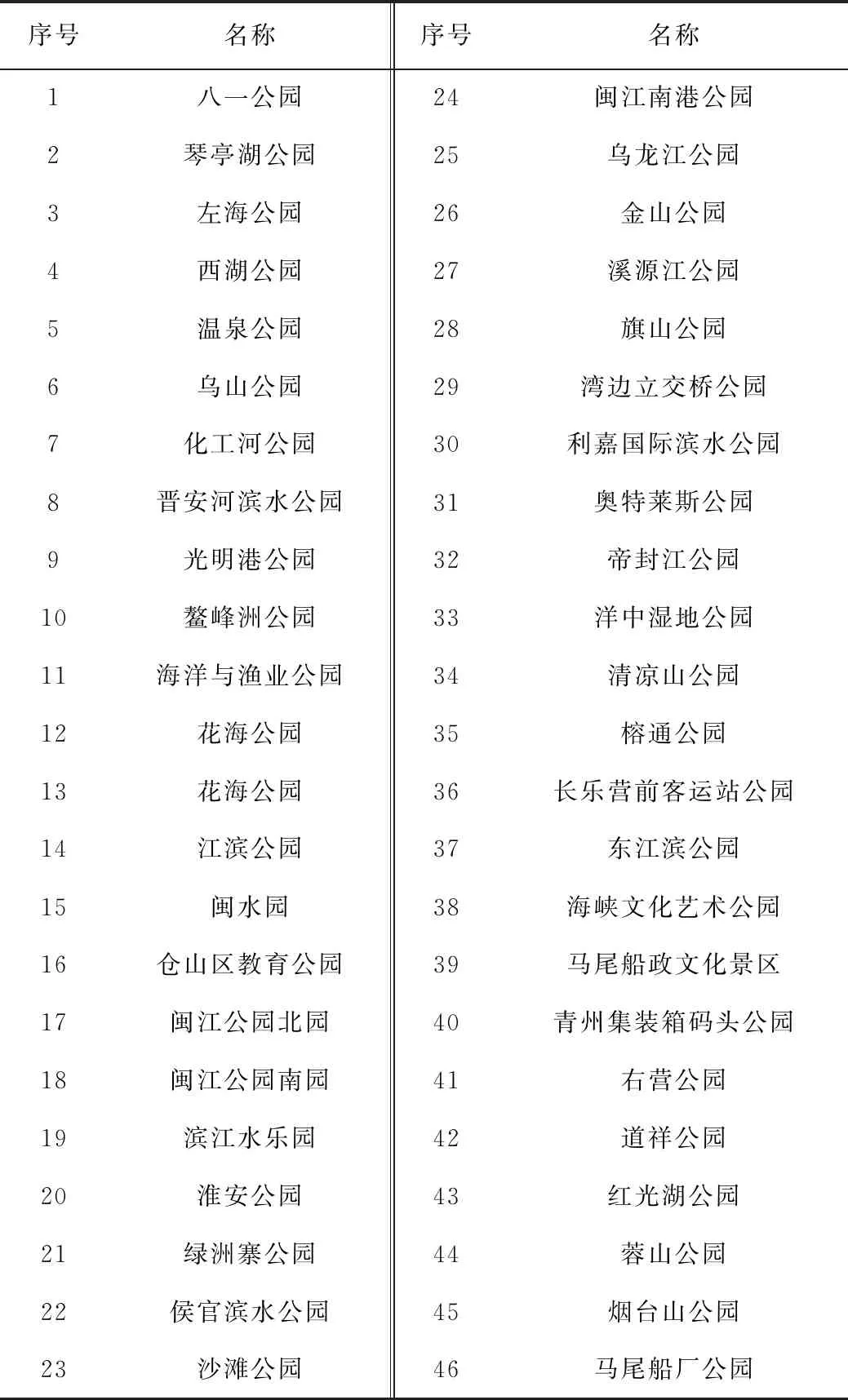

连接单元的分布应结合中心城区的陆域合理分布,实现水运航道系统与道路系统的有机联系。由图3可见,福州市规划港口码头主要布置在主航道和次航道上,为增强支线航道与陆域的连接,另规划临河公园连接单元46处(表2),具体分布如图4所示。

5.2 连接单元设计示范

选取福州市光明港公园作为示范案例进行连接单元分析。

光明港在晋安河下游,目前两岸分布众多居民小区,河道两岸基本建成绿地公园。该示范段自西向东长约820m,平均宽度约90m~110m,现状分布有日出东方小学(运动场)、连村龙舟协会等构筑物,在连村龙舟协会段河道分布龙舟停靠点,东侧有广场,现状基本情况如图5所示。

表2 拟设置连接单元的临河公园一览表

图4 临河公园连接单元规划布置图

图5 光明港公园连接单元交通分析图

作为连接单元,震后周边居民可通过连江路、远洋路等疏散通道快速疏散到该避震疏散点,同时依托日出东方小学作为主要的人员和物资集散场所,龙舟停靠点可迅速改造为救灾船舶停靠码头,必要时友声激情广场可以作为直升机停机坪,如此可作为一个水陆空并联的综合连接单元如图6所示。

图6 光明港公园连接单元交通分析图

6 结语

本文对福州这一水系发达型滨海城市抗震防灾的特点进行了分析,基于网络系统可靠度原理提出了通过进一步挖掘福州市水系潜力来提高福州市交通系统抗震救灾可靠性的抗震防灾规划提升策略,该策略包含以下要点:

(1)所构建的城市水运航道网络子系统应能够独立于道路系统形成独立的网络子系统,在城市平面内具有较好的密度和均布性,在震后救灾疏散时可独立形成外部与中心城区全范围的有效联系。

(2)水运航道网络子系统与原有城市道路路网子系统的并联应是空间上的有机联系。并联连接节点单元的选择,应考虑成熟的港口码头、与水系连接紧密的避震疏散点——临河的避震疏散点,或与码头有可靠疏散通道连接的其他市内避震疏散点。其中,临河的公园避震疏散点,可作为连接道路子系统和水运航道网络子系统的最佳连接单元。