浅埋隧洞穿越不良地质段技术方案优化研究

冯 璐

(山西省东山供水工程建设管理局,山西 太原 030002)

1 工程概况

山西省东山供水工程是“十二五规划”山西大水网建设中的一项重要骨干工程,具有隧洞数量多、地质条件复杂、地下水丰富、部分洞段埋深浅等诸多特点,尤其是施工V标在施工过程中先后遭遇五次突水涌泥涌沙事件,施工难度极大。

施工V标为9号隧洞主洞段(桩号YD7+205~YD9+478)的施工,分别设9-1号、9-2号两条施工支洞。根据勘察地质描述,YD7+615~YD9+275段为土洞段,地面高程1052.4~1129.7m,地下水位标高1043.5~1084.0m,隧洞埋深30~108m,该段岩性为第四系下更新统(Q1)含砂低液限黏土(湿-饱和),地下水位线位于洞顶以上,存在滴水或渗水现象[1]。

2015年8月3日,9-1号支洞控制主洞下游施工至桩号YD8+396时发生突发性涌水涌泥塌方,洞内塌方体延伸约135m,并在地表附近(埋深78m)形成冒顶塌穴,直径约15m,地表沉降30~200cm。由于塌方体处理难度大,施工风险高,经研究决定从9-2号支洞控制主洞上游掌子面施工,对剩余336m土洞进行单作业面掘进。2017年3月19日,9-2号支洞控制主洞上游掘进至桩号YD8+434时,距离冒顶塌方处仅38m,由于距上游塌方体较近且地质条件相似,暂停了该掌子面施工并研究贯通方案,但在5月5日巡查时发现该作业面发生涌泥塌方,并在后期塌方体清运过程中又连续发生涌水涌泥现象,且规模呈增大趋势,在9号隧洞YD8+396~YD8+434区间形成了长38m的涌水涌泥塌方冒顶区。

2 塌方成因分析

YD8+396~YD8+434涌水涌泥塌方冒顶区地表位于渣场冲沟下方,地面高程1015~1130m,周边地势较起伏,冲沟发育,属构造剥蚀低山丘陵地貌。根据开挖过程中揭露的地质情况和施工期补勘孔柱状图,该洞段从含砂低液限黏土层中穿过,洞顶存在一定厚度的卵石混合土层和级配不良砂层,为主要含水层,地下水位线位于高程1055m左右。

其中,卵石混合土层的特性为:砾卵石为砂岩,砾径在6~15cm的,约占25%;砾石直径0.5~5cm的,约占20%;粉细砂,约占30%;土,约占25%。

含砂低液限黏土层特性为:砂为粉细砂,含砂量约为20%。

级配不良砂特性为:结构松散,以粉细砂为主,含砂为60%~80%,土为20%~40%,局部夹低液限黏土层。

塌方冒顶后《地质勘察专题报告》结果显示:该段隧洞覆盖层厚度约为80m,YD8+389~YD8+401段洞顶以上及掌子面至地面之间的土层在重力作用下均产生滑动破坏,YD8+427~YD8+435段洞顶以上40m为塌方松散体,其上方12m左右为空腔,空腔深度7.9~11.2m,上部为15~20m地表覆盖层。

根据以上地质情况分析,该洞段发生涌水涌泥塌方冒顶的主要原因为隧洞开挖后,隧洞顶部的含砂低液限黏土或粉土层厚度变薄,承载力下降,位于隧洞上部的卵石混合土层和级配不良砂层(即含水层)冲破土层形成突发性涌水涌泥塌方,由于该段渗水量较大,土体在渗水水流的浸泡下,由硬塑状态转变为流动态,进一步加剧了塌方规模。

3 技术方案比选与工艺性试验

由于该洞段上下游均发生了较大规模的涌水涌泥塌方,虽然塌方体经过了2~4年的沉淀,但是在洞顶周边仍然存在塌方扰动的松散体和堆积体,且位于地下水位线以下,因此,在贯通施工中若处置不当极易再次形成塌方乃至冒顶等地质灾害。

3.1 技术方案比选

技术方案比选如下:

a.冷冻法[2]:从地表对未开挖洞段采用竖向盐水冷冻,结合地质钻孔探明的塌腔及现场开挖情况,初步确定处理范围为沿洞轴线方向45m,垂直洞轴线方向10m(垂直洞轴线方向开挖边线两侧各延伸3m),竖直方向63m(冻结至底板以下3m),间排距为1.0m×1.0m,冻结管总长约28600m,钻孔工期约50天,钻孔同时安装制冷设施,钻孔完成后布设冷却管路进行冷却系统设备调试约10天,积极冻结时间约45天(冻结时间根据测温管温度确定),为确保后期施工安全,开挖后需进行防水衬砌预计工期7天,综上,冻结处理总工期约112天。土体冻结完成后,由施工单位进行洞内清淤及开挖衬砌等后续工作,该项工作工期约为80天。

b.化学灌浆法:采用新型双组分化学材料在洞内进行全断面注浆,注浆孔主要布置在隧洞起拱上部,注浆范围为拱顶以上2m。由于洞内清淤工作风险大,如采用该方案,需将洞内135m塌方体进行固结,固结后开挖至掌子面,再对洞顶覆盖层进行化学灌浆。经测算,每立方米塌方体需0.7t化灌材料,洞内塌方体约1600m3;清淤至掌子面后,每延米隧洞拱顶以上2m范围内注浆大约需要14m中空钻杆、每米钻孔0.5t化灌材料,预计仅化学灌浆材料需3500万元。

洞内清淤工期大约需50天,化学灌浆每循环可处理7m,化学灌浆作业时间为6天,开挖、支护作业需20天,在不考虑灌浆与开挖作业相互干扰的情况下,135m洞内清淤与38m开挖支护共需要195天。

c.洞内顶管法:需在原开挖洞段扩挖两个工作井,再将顶管管材逐节顶进,但由于目前对洞顶以上80m高覆盖松散体条件下的管材结构计算尚无先例,需对顶管结构形式及尺寸进行专项设计[3]。

d.地表灌浆法:由于主洞塌方段两侧均出现塌腔,上下游两侧洞内淤泥呈流动形态,洞内清淤安全风险极大,难以在洞内采取处理措施,因此,首先在剩余土洞段两侧注浆形成止浆墙,然后对塌方冒顶段土体进行高压旋喷灌浆,待围岩加固完成后再在洞内采用大管棚结合超前小导管注浆进行超前支护开挖[4]。

综上所述,冷冻法方案技术基本可行,但受温度影响较大,工期与冻结效果可控性较差,且处理费用高昂;化学灌浆法投资较大,且从化学灌浆应用实例来看,该松散围岩条件下化学灌浆的可靠性较差;洞内顶管法扩挖工作井安全风险极高,且需对顶管结构进行专项设计,存在较大的风险;而地表灌浆法技术可行且经济性较好,但需通过地表高压旋喷灌浆工艺性试验对注浆参数及注浆效果进行检查,因此初步确定采用地表灌浆法方案。

3.2 地表灌浆工艺性试验

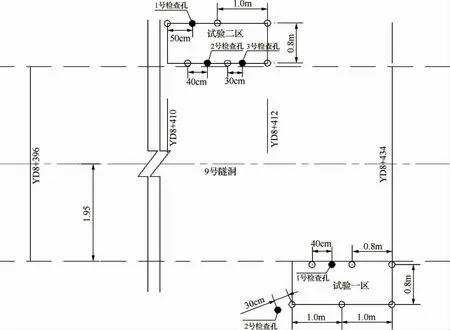

根据前期塌方及地质勘探成果,结合塌方土体扰动情况,分别对扰动区和未扰动区原状土体进行高压旋喷灌浆试验,灌浆试验竖向范围为:隧洞轮廓线范围内为洞顶至其以上20.0m,隧洞轮廓线范围外为洞顶以上20m至洞底以下2.0m。扰动区选择在桩号YD8+434附近,未扰动区选择在桩号YD8+396和YD8+434之间原状土体区域,每个试验区内布置两排试验孔,第一排试验孔孔间距为0.8m,第二排试验孔孔间距为1.0m,两排试验孔排距为0.8m,试验孔之间设检查孔,具体孔位布置见图1。

图1 地表灌浆工艺性试验孔位布置

高压旋喷试验完成后,对试验1区和试验2区进行检查孔取芯质量检查,取芯成果分别见图2、图3。

图2 试验1区取芯成果

图3 试验2区取芯成果

可以看出,高压旋喷施工效果与预期效果相差较大,主要表现为钻孔取芯率低,岩芯中存在无扰动土体,且几乎看不到水泥结体,这主要是由于高压旋喷施工段埋深较深(41~61m),旋喷管路较长,导致压力损失较大,且塌方段地质条件复杂,存在砂层、砂卵石层、粉土层和含砂低液限黏土层,土体均一性较差,施工段土体不易被切割,导致水泥浆液无法扩散至周边土体中,形成连续密实的桩体。

鉴于第一次试验段取芯效果不佳,继续在上游止浆墙位置(YD8+396.00~YD8+398.00)进行高压旋喷灌浆试验,墙体厚度为2.0m(沿洞轴线放线),宽度10m(垂直洞轴线方向),垂直旋喷施工范围为洞顶以上15m至洞底以下2m,并将孔间距加密至40~50cm,试验过程中继续对灌浆范围、提升速度、浆液浓度等参数进行调整,并以是否返浆作为灌浆结束标准,从而力求确保隧洞两侧掌子面形成连续封闭的止浆墙。在实际施工过程中发现Ⅰ、Ⅱ序孔的旋喷注浆量变化不大,推断Ⅱ序孔可能存在跑浆现象,于是在部分Ⅱ序孔浆液中增加了水玻璃,但吃浆量严重超出预期且灌浆效果不可控,遂停止试验。

4 技术方案优化

由于高压旋喷地表注浆法不能够对隧洞上部土体起到良好的加固作用,因此为了保证施工安全,首先需要将塌方松散体与已支护安全洞段区分开来,在开挖支护完好洞段与塌方涌泥交界处设置混凝土灌注桩止推墙,阻断塌方松散体向洞内进一步滑塌的通道,然后再进行洞内塌方涌泥堆积体的清运工作[5]。塌方段洞内超前支护仍然采用大管棚注浆方案,但须从上下游两侧同时施作1环,并对大管棚进行结构优化加强,采用φ108二级管棚,内置材料为φ76和φ25钢筋束,从而在塌方段顶部形成一个相互搭接的“顶棚”。待上述工作完成后,采用“分台阶、预留核心土”方案进行开挖掘进,并辅以φ42超前小导管支护措施,直至隧洞顺利贯通。

4.1 混凝土灌注桩止推墙

混凝土灌注桩止推墙垂直于洞轴线方向长度10m,采用单排灌注桩施工形成。灌注桩直径80mm,孔中心线间距1.0cm,单根长度65m。钢筋采用φ20和φ25,钢筋间距20cm,钢筋主要布置在灌注桩底部20m内,顶部45m采用卵石土回填。

考虑到止推墙位于塌方区附近,土体松散,施工成孔难度大,因此采用泥浆护壁方案,并根据不同土质条件变换泥浆制备方法,即当在黏土或粉质黏土中成孔时,可注入清水,以原土制浆,排渣泥浆密度控制在1.1~1.3g/cm3,在其他土层中成孔,可选用黏土或膨润土制浆,但在穿过砂卵石层或容易塌孔的土层时,需将泥浆密度控制在1.3~1.5g/cm3。

4.2 大管棚注浆超前支护

大管棚直径为108mm,壁厚5mm,长度30m,间距0.3m,倾角5°。在φ108钢管内安装3根φ25钢筋束和φ76钢管,以增强管棚的刚度。为保证3根φ25钢筋束受力,应采用间隔焊接的方式固定在一起,使钢筋接头相互错开连接,并与钢管接头不处于同一平面上。

管棚注浆前采用喷射混凝土对掌子面进行封闭,形成止浆墙,防止浆液外溢影响注浆效果,注浆顺序遵循“先两侧后中间,两侧对称向中间靠近,先灌无水孔,后灌有水孔”的原则,灌浆压力0.3~0.5MPa,采用0.5∶1、0.8∶1和1∶1三种水灰比浆液由稀到浓逐级进行。

管棚施工完成后,在管棚外侧布置一排φ108排水花管,排水花管采用焊管制作,制作和安装方法与管棚施工方法一致,但需在安装前用土工布将排水花管包裹固定平整,从而起到“滤土排水”的作用。

4.3 掘进开挖

剩余土洞段开挖按照“分台阶、预留核心土”的方案分上台阶、下台阶、底板三部分进行。在上台阶开挖时采用机械开挖,预留掌子面中部核心土和30cm保护层,核心土大小以方便钢拱架拼装为宜,每循环开挖进尺0.5m;待上台阶开挖完成后进入下台阶开挖,开挖方法同下台阶,上下台阶之间的距离控制在3m左右。当隧洞掘进5m后,由里向外进行底板土体开挖,并根据现场底板基础承载力进行底板C20混凝土回填。

5 结 语

a.对于浅埋土洞段,尤其是当隧洞位于地下水位以下时,极易发生不良地质灾害,需要提前采取相应的超前预报措施或工程措施进行预判与处理,以保证施工安全。

b.在该塌方冒顶区技术方案比选中,讨论了冷冻法、化学灌浆法、洞内顶管法及地表注浆法,经综合比选确定对地表注浆法进行工艺性试验研究,但是发现对于地质条件复杂,存在砂层、砂卵石层、粉土层和含砂低液限黏土层的不均一地层,土体不易被切割,难以形成连续密实的桩体,施工效果与预期效果相差很大。

c.针对不同地层条件下的塌方处理措施,由于存在问题的多样性与复杂性,可以采取“边试验、边施工、边论证”的方式予以推进。在通过该塌方冒顶区过程中,提出了“钢筋混凝土灌注桩止推墙+大管棚超前支护”的施工技术方案,目前已在实施过程中,效果良好,可为同类工程提供借鉴。