从银铤实物考察唐宋时期白银的货币化问题

李宝庆 梁思远(中国人民银行西安分行)

早在19 世纪20 年代,日本加藤繁先生在他的著作《唐宋时代金银之研究》中就探讨过唐宋白银货币化问题,他认为白银在唐代上层阶级已发挥货币机能,至宋代扩展到社会全体,白银作为货币的作用也更加发达。但因当时考古发掘资料的限制,部分论断参考实物不足。之后,彭信威、汪圣铎、高聪明、王文成等国内学者从史料和实物出发,对唐宋白银货币化作了不同阐释。随着近些年唐宋银铤的不断发现,为开展白银货币研究提供了新的珍贵实物资料。本文旨在前人研究的基础上,着重以银铤(饼)实物为视角,考察唐宋白银的货币化问题。不妥之处,敬请指正。

一 中唐赋税征银和白银交换的发展

(一)银矿的开采与赋税征银的出现

唐代前期,银矿分官采和百姓私采两种。李锦绣引《唐六典》中的两条史料来说明唐前期的矿税征收情况[1],“凡天下诸州出铜铁之所,听人私采,官收其税,若白镴则官为市之”和“凡周界内有出铜、铁处,官员未采者听百姓私采。若铸得铜或白镴,官为市取。如欲折充 课役,亦听之”,可知官府若在矿冶置冶监官采,百姓可私采但要纳矿税,而未置冶监的矿冶,百姓私采不纳矿税。文献虽未提及银矿,但银矿情况大抵也应如此。《太平寰宇记》云:“饶州乐平之地,有银山,出银及铜。总章二年邓远上列取银之利。上元二年因置场监,令百姓任便采取,官司什二税之”[2],说明饶州银场置场监之前百姓可随意私采,置场监后百姓私采则需纳矿税,与上述《唐六典》记载一致。考古出土的天宝年间杨国忠进奉“税山银铤”和“窟课银铤”就是信安郡和伊阳县的银矿税(表1)。

高宗上元二年(675)饶州矿税比例为十分之二,也就是说采户纳矿税后仍留有十分之八的白银,那这些白银如何使用呢?《唐六典》提到所采矿物的两种用途,一是官府收购,二是折充课役。所采白银大部分由官府通过和市、折纳等手段收购,如考古发现的“和市银铤”就属此类;部分被采户丁男用于折充课役,如“宣城郡采丁课银铤”和“鄱阳郡采丁课银铤”(表1)。目前所见“税山银”、“窟课银”和“丁课银”银铤均出自有银矿之地,可以说是官府从银矿生产中直接获得的赋税收入,无论是地方银矿开采还是采矿手工业者缴纳的矿课,其性质都更接近于矿冶产品税。除了史料提到的两种用途之外,我们推测部分白银还可能被矿冶经营者打造成器皿使用或作贿赂、赠送、贮藏等用途,少量可能还用于民间物物交换。

表1 唐代笏形银铤统计表

唐代前期赋税实行租庸调制,以征收谷物、绫绢布麻等实物为主。而庸调所纳皆为布匹绢帛等物,所以至开元年间庸调实际已合并成一个税目。大多数史料未提及庸调赋税征银之制,然据《新唐书》记载:“丁随乡所出,岁输绢二匹,绫、絁二丈,布加五之一,绵三两,麻三斤,非蚕乡则输银十四两,谓之调。”[10]可知在非蚕乡地区可调银以代绢帛。此段史料学界历来争议较大,清代学者认为《新唐书》所述为谬误[11],加藤繁认为调银十四两按当时比价换算后与调绢之数相差悬殊,故初唐至盛唐租庸调应无征银之制[12]。但考古出土的唐代开天时期“庸调银饼”(表2)却表明庸调制度并非与银无关。开天时期,随着土地兼并的日益激烈,建立在均田制下的租庸调制度开始遭到破坏,唐廷兼顾地区土产及运输情况,采取庸调折纳之制来满足国家支用。“凡金银宝货绫罗之属,皆折庸调以造”[13],就是将庸调折纳成金银宝货绫罗等轻货,方便运输至京师国库。这些银饼重量不一,自铭重十两或四十两,推测可能是各县将收缴的每丁所纳之银熔铸成饼或是将每丁所交的绢帛布匹等统一变造为银。二者的区别在于,前者为赋税直接征银,银充当庸调的本色,后者为以银折赋,银是庸调的折色。从“庸调银饼”基本出自产银之地来看,赋税所征之银的属性应更接近于地区特产或珍宝,而非商品银、更非货币银,庸调变造之银则经历了“转折”,具有了商品银属性。唐代前期赋税除了租庸调外,还有地税、户税、资课、附加税、杂税等。广西桂林发现了一件户税银铤“阳朔县天十府□前限税银”(表1),户税以钱为定额,分前后两段时限缴纳,推测直接征银或折银交纳。《全唐诗》记载德宗时“税户应停月进银”[14],说明饶州户税征银的时间可能更早。由此可见,白银最迟在中唐时期就直接用于缴纳赋税,虽以铜钱计价,但在某种程度上已经具有了支付手段职能。

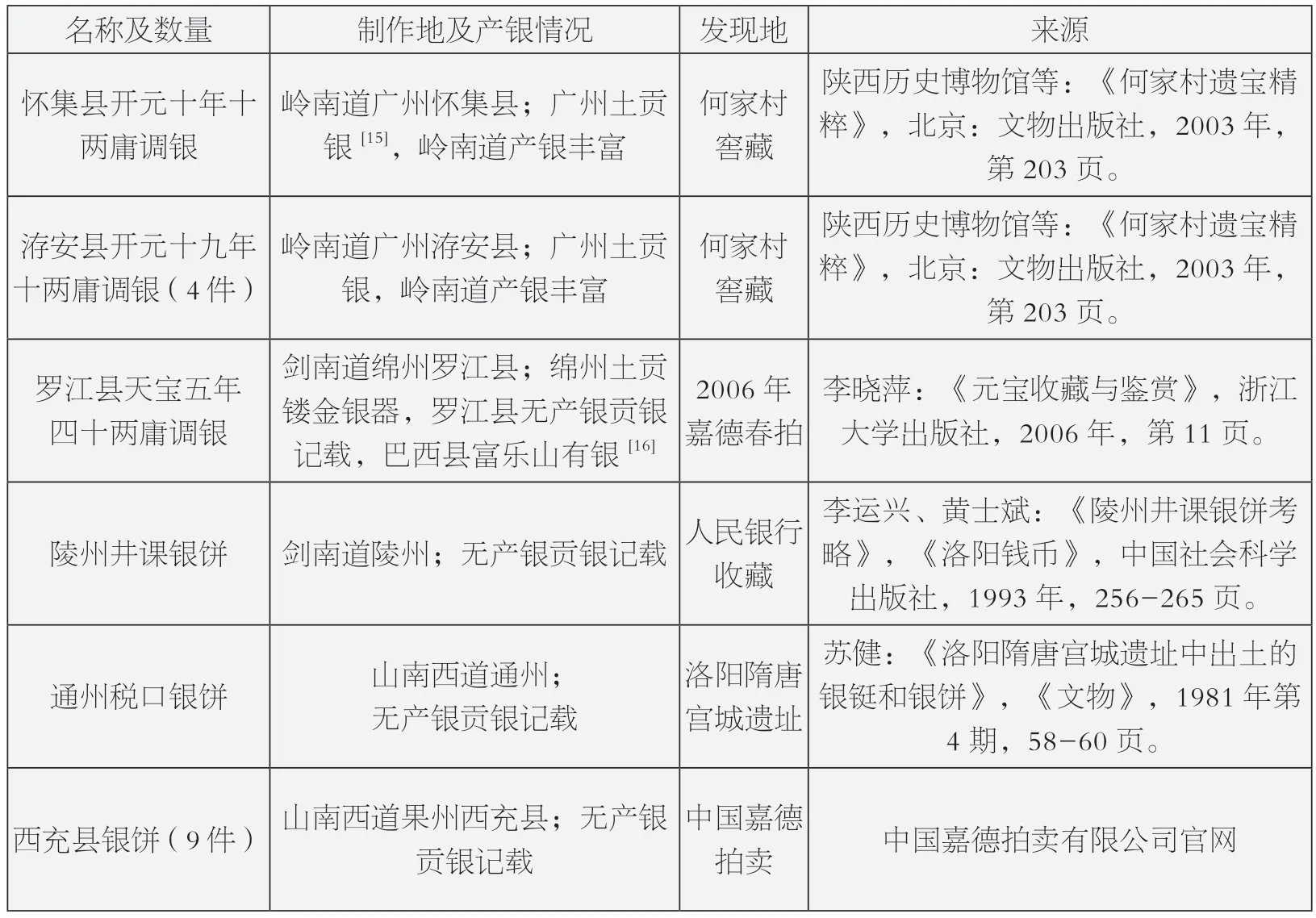

表2 唐代银饼统计表

(二)白银交换的发展

白银交换有两层含义,一是白银作为商品参与物物交换,二是白银作为交换媒介发挥货币职能。白银成为交换媒介与当地的白银供给量和商品经济发展水平息息相关,成批商品要实现流通就需要等价值量的货币作为交易媒介,金银等贵金属就自然被赋予了货币职能。

中唐时期,随着银矿开采和商品交换的发展,白银开始参与市场流通。人民银行藏有一件“陵州井课银饼”,陵州属唐代剑南道,其地多盐井,“井课银”即为盐井的课税银。《通典》引《屯田格》曰:“蜀道陵、绵等十州盐井总九十所,每年课盐都当钱八千五十八贯。陵州盐井一所,课都当二千六十一贯。”又云:“随月征纳,任以钱银兼纳。其银两别常以二百价为估。”[17]可知井课以铜钱为定额,亦可纳银,每两银折二百钱。但唐代陵州不产银,剑南道井盐区也只有绵州巴西县有银,陵州盐课银钱兼纳则说明当时陵州确实有一定数量的白银。那这些白银从何来?《通典》曰:“(盐井)其课依都数纳官,欠即均征灶户”[18]。有学者研究认为:灶户直接用白银纳盐课,白银可能来源于与西南用银的少数民族之间的食盐贸易往来[19]。我认为此观点有其合理性,唐王朝在边远少数民族地区置羁縻州,剑南道辖戎州、嵩州、姚州等诸多都督府统领羌、蛮诸族,与吐蕃、岭南等用银之地毗邻,灶户手中的碎银可能就是用剩余井盐与西南诸族以物易物而得到的。唐代银饼出土的数量并不多,据统计有12 件出自唐代银产量并不丰富的剑南道、山南西道(表2),银饼的铸造似乎具有一定地区因素,再考虑到巴南、蜀地道路之难行,轻货银更有运输优势、更加节省运费。总之,银饼在非产银地的铸造使用,表明中唐时期白银的交换范围开始逐渐扩大。

“和市银铤”的出现证实了唐代白银的市场来源。“和市”是官府与百姓之间按市场价格进行的议价交易,和市之物皆需通过市场进行交换,这就意味着“和市银”来源于市场。再结合实物情况,目前发现的5 件唐代和市银铤(表1),铸造时间在天宝、建中年间,铸造地点分布于江南西道宣州、衡州和河东道安边郡,说明此时白银已经在除岭南以外的更加广泛的地区内参与了市场交换,实现了商品化。但有两点需要明确:首先,和市的买卖双方虽然在名义上遵循平等自愿的交易原则,和市之价亦遵循市场价值规律,但在实际执行时,官府却常以和市的名义向百姓压价强购、高价摊派,“虽以和市为名,而实抑夺其价”[20],将和市变成了一种变相剥削方式。其次,和市以铜钱作价,白银虽然通过铜钱与其他商品实现了价值比较,但铜钱实际履行了价值尺度职能,白银与其它和市物资一样仍是商品。因此,唐代中后期普遍实行的和市之制,虽然加大了白银参与市场的广度和深度,但由于其强制性贸易的特征,反而又在一定程度上阻碍了白银交换的发展。也就是说,中唐时期白银交换虽有发展,但实际却十分有限,白银更多是作为商品参与交换,而少用作交换媒介。

二 晚唐至北宋白银货币化的萌芽

(一)白银在官方经济中广泛使用

晚唐五代,商品银投入市场的数量大增,并广泛参与官府折价交易,具有一定规模的金银铺、市逐渐兴起,白银的使用开始脱离贵族阶级,这些现象的出现标志着白银交换深入发展。

德宗朝,和市银的范围扩展到禁榷制度,“禁榷”简单讲就是朝廷对盐、酒、茶等实行的专卖措施。所见“衡州建中三年榷酒利钱和市轻货银铤”和“衡州粜盐价钱和市银铤”(表1)是衡州官府将收取的酒利钱和卖江淮盐所得的铜钱通过和市购买的轻货,是唐代禁榷、和市制度的有力实物证据。进奉中的白银也更多的源于市场,《旧唐书》记载穆宗长庆四年(824)浙江观察使李德裕在润州“诸头收市”九千余两白银打造盝子上供,又派人到淮南收买四节进奉所用的金银器。[21]《文献通考》中记载了穆宗朝“京师鬻卖金银十两亦垫一两”被禁之事[22]。《太平广记》引《纂异记》云:“有金银行首,乣合其徒”[23]到苏州东阊门之西的吴泰伯庙祈福。“行首”现指商家掌柜,加藤繁认为“行”是同业商店的街市和同业商店公会之意[24],说明宣宗大中年间苏州不仅有金银商店,还形成了金银街市和金银行。可见,唐代后期京师长安及商业繁荣的江淮等地,已经出现了具有一定规模的金银市场,交易金银不仅为官员进奉,还用于百姓祈福诸事,白银的使用逐渐从上层阶级专享向普遍化发展。

五代十国时期,南方的南唐、吴越、南汉、闽、马楚所辖之地盛产金银,多次向中原王朝贡金银及金银器。[25]蜀地素来产银量稀少,但据《旧五代史》记载,后唐宰相郭崇韬仅得前蜀纳银就有四十万之多[26],而蜀地白银除中原赐银外的部分自然是交换所得。唐代的金银铺以打造和买卖金银器饰为主,五代出现了出售白银的“银肆”[27]。

北宋时期,白银在赋税、禁榷、商税、市易、上供、贡献等官方经济中广泛使用。首先是赋税总收入中白银数量的增长。《续资治通鉴长编》记载真宗天禧末(1022)每岁总收“银八十八万三千九百余两”[28],《宋会要辑稿》记载神宗熙宁十年(1077)稍早每岁总收“银一百一十四万六千七百八十四两”[29],单从白银收入两数来看,比天禧末增加了29.74%。北宋两税及附加税均未以银立额,但实际也有折征白银的情况。“凡岁赋,谷以石计,钱以缗计,帛以匹计,金银、丝绵以两计”[30],银产地桂阳监更是“官中逐月催租税,不征谷帛只征银”[31],据汪圣铎统计熙宁十年两税收入中白银共入60,137 两[32]。免役钱也偶有折银,如北宋“怀安军金堂县免夫钱折纳银铤”[33]。

北宋禁榷收入包括官卖、算请[34]、茶盐酒税等。茶盐酒税收入包含部分白银,如四川不产银但盐酒课税也纳银,至道二年(996)“东、西川盐酒商税课半输银帛外,有司请令二分入金”[35],康定元年(1040)“川峡素不产银,而募人以银易盐,又盐酒场主者亦以银折岁课,故贩者趋京师及陕西市银以归”[36]。白银常用于榷货算请,宋初算请盐茶矾允许用金银绢帛等物,开宝三年(970)诏:“应博易自今客旅将到金、银、钱、物等折博茶货及诸般物色,并止于扬州纳下”[37],咸平二年(999)“榷货务招诱客人,将银、钱、紬、绢入中并卖象牙”[38]。北宋中晚期折博时废时复,崇宁元年(1102)“悉听商人於榷货务入纳金银、缗钱或并边粮草,即本务给钞,取便算请於场,别给长引”[39]。到了宣和七年(1125),榷货务云:“契勘客人般载见钱金银赴务算请盐钞,依法经所属给据,免沿路力胜税钱”[40],可知这时算请盐钞只许用现钱和金银。反映出金银以外的其它商品逐渐退出了榷货算请,金银与普通商品间的差别日益显露,逐渐成为特殊商品。内蒙古巴林左旗辽上京遗址出土的“福州绍圣二年五十两折博银”[41]就是商旅为折博茶盐诸货而入纳的白银,福州官府将银铤上缴宋廷内库后,又被作为岁币银输送辽上京。

为确保地方上供中央的比例,宋廷先后对上供的各类财物数量作了明确规定,并在大中祥符元年(1008)初立银纲定额[42],至此宋代地方每年定额上供白银成为定制。《宋会要辑稿》记载神宗熙宁二年(1069)诏“每岁上供谷六百万石,权截五十万变易金银上京”,五年“罢诸路上供科买”置市易司、市易务管理和买。[43]可见,熙宁年间诸路上供银多为官府购买的“买到银”,“买到银”数额也有具体记载,“(熙宁十年)买到银八千三百二十八两四钱五分”[44]。考古发现也证实了白银的市场来源,“潭州酒务银铤”[45]和“连州元鱼场二年上供银铤”[46]皆为“买到银”。宋太祖立国初期,虽规定“自今长春节及他庆贺,不得辄有贡献”[47],但贡献一直难以禁绝。神宗熙宁元年(1068)“诸路进奉金银钱帛共二十七万三千六百八贯、匹、两……同天节进奉一十二万七百四十三贯、匹、两”[48],仅同天节进奉就占到总额的44%左右。而考古发现的北宋进奉银铤也确实占绝大多数,这其中又以圣节祝寿进奉银为主,如“福州进奉同天节银铤”[49]、“荆南军资库元祐四年兴龙节银铤”[50]、“京西北路提举学事司进奉崇宁四年天宁节银”[51]等,同天节、兴龙节、天宁节分别是神宗、哲宗和徽宗的诞辰。进奉银也有相当一部分来源于市场,《宋会要辑稿》中记载了景祐元年(1034)乾坤节“买银进奉”之事,还强调“买银并依市价,不得亏损人民”[52]。

(二)白银货币化的萌芽

白银广泛使用于官方经济,但要证明其货币属性,最重要的是白银在贸易中要发挥货币职能。价值尺度是货币最基本的职能。唐宋时期,通常用铜钱来表示物价的尺度。唐代用金计价偶有见之,一般用来表示珍贵名物的价值,如阎立本等人的“屏风一片,值金二万,次者售一万五千”[53],太宗所赐的长孙无忌七宝带“直千金”[54],但未见用白银计价的情况。随着白银频繁折价参与市场交换,至北宋真宗朝出现了“时估”之则,“内东门降出宣赐银及成器物……依时估取系省钱收买”[55],“时估”使银价在一定时限内保持相对稳定。徽宗政和二年(1112)“诸输纳折变物,并以纳月上旬时估中价准折”[56],这一时期折变开始以更加稳定的平均价格计算。从史料可窥探出,北宋神宗熙宁年间至徽宗崇宁年间银价在一两银一贯铜钱上下小幅浮动[57],白银也继而开始通过银钱兑换价格对商品进行价值度量,如《宋会要辑稿》记载元丰三年(1080)河北籴便粮草曾以银紬绢估值草料钱。但这种以银计值之事并不多见,白银只是偶尔充当等价物。

行用于晚唐至宋初的船形银铤,在学界一般被定义为商贸用银。原因有三:从铭文来看,船形银铤与银饼、笏形银铤不同,大多数无铭文,因此很可能系民间出身;从铸造方面看,船形银铤底平而薄、两端延展的形态在贸易中更便于判断成色;从形制来看,船形银铤已经完全脱离了胚料银的形态,其如舟状的形制可能与海上贸易有关。[58]上述论断有其合理性,但似乎并不能完全说明船形银锭的商贸银性质,因此我们还需要充分发掘考古证据。1997 年印尼爪哇海西北部水域的印坦沉船出水了97 件中国银锭,银铤有五十两的“盐税银”和重约二十五两的“盐务银”两种,均应为“桂阳监”所铸。杜希德认为,该沉船是五代末或宋初十年从广州驶向三佛齐途中沉没的,而同时出水的南汉“乾亨重宝”铅钱则表明这艘船应与南汉的海上贸易有关。[59]那么这些本应收归朝廷的盐税银为何会出现在南洋贸易商船上呢?首先,银锭不同于精美的银器,它的作用更在于白银本身的价值,故这些银锭作为交换媒介的可能性远大于商品。而且东南亚诸国一直有用银的传统,因此从海外贸易中获得的中国银再次熔铸后,仍可在东南亚继续发挥货币职能。其次,结合沉船上同时出水的天平、砝码和试金石,可以基本断定这些银锭是用作远洋贸易大额支付的称量货币。此外,船形银铤的切割使用也是其作为称量货币的有力证据[60],切割后最轻者重量也有七两余,表明船形银铤不用于小额交易。

相关史料记录了市舶贸易曾用白银博买的事实,《宋会要辑稿》记载:“雍熙四年(987)五月,遣内侍八人,赍敕书、金帛,分四纲各往海南诸蕃国勾招进奉,博买香药、犀牙、真珠、龙脑”,又载:天圣三年(1025)“福州递年常有舶船三两只到锺门海口,其郡县官员多令人将钱物、金银博买真珠、犀象、香药等”[61],或许能够推测沉船上的钱银可能与市舶贸易有关。因此,最迟在五代末至北宋初,白银已具备一定流通和大额支付职能,部分船形银铤一开始并不是专门的商贸用银,它们最初通过赋税、进奉等目的进入朝廷国库,之后重新投入流通,成为了官府支付大额款项的媒介。除大宗贸易支付外,宋太宗、真宗朝还有用赏赐之银购买宅、田的记载,太平兴国年间太宗赐田钦祚“白金五千两,令市宅”[62]、赐武宁节度使陈洪进诸子“白金万两,各令市宅”[63],乾兴元年(1022)“内遣中使赐荆门军玉泉山景德院白金三千两,令市田,院僧不敢受”[64]。

晚唐至北宋,白银虽然在贸易中发挥了一定流通、支付手段职能,但这两个职能的实现只局限于大宗海外贸易及稀有名物、宅田交易,并且白银基本不直接用作价值尺度,它更多的作用在于置换商品。

三 南宋白银货币化的发展

(一)金银铺的兴盛与货币兑换的发展

金银铺最初是打造、鉴定和买卖金银的场所,而宋代专卖、入中制度的发展使金银铺增加了兑换钞引的新业务,故金银铺又被称为“金银钞引铺”。至南宋时期,临安城内的金银铺规模十分庞大,《都城纪胜》载:“自五间楼北,至官巷南御街,两行多是上户金银钞引交易铺,仅百余家,门列金银及见钱,谓之看垛钱,此钱备入纳算请钞引,并诸作匠炉鞲纷纭无数”,铺内陈列金银和现钱准备入纳和算请钞引,匠炉无数则反映出临安城金银铸造之繁盛。

除了钞引买卖外,金银铺还经营货币兑换业务。地方官府所需的银铤通常在金银铺打造。例如“循州上供银”“潮州司户林银”“广东运司银”“郴州起发淳祐八年下半年钢银”“安吉州淳祐七年天基圣节银”“广州经制银”“桂阳军免丁银”[65]等银铤,表面戳印有“京销铤银”和金银铺名、铺户所在街巷名、勘验人姓名等,表明这些银铤出自临安金银铺,之后被地方官府收买,用于上供、进奉、赋税等。官府收买一般用钱,而钱与银的兑换场所就是鳞次栉比的金银铺户。民间用银也常在金银铺兑换。湖北黄石西塞山出土了数件“广州钞库银铤”[66],卖钞库是买卖钞引的机构,《宋会要辑稿》载:“广东路奉行钞法,自绍兴间客铺赴广州卖钞库入纳,皆是用银”[67],说明“广州钞库银铤”用于商铺与钞库之间的钞引交易。而此类银铤上大多都有的“京销铤银”戳记,表明它们最初兑换于京城金银铺。商客贩运货物所上缴的过税——“出门税银铤”的情况也如此,铤面多戳印金银铺或铺主名、铺户所在街巷名。

金银铺银钱、银钞、银会兑换业务的发达,与白银价值大、易携带转移的特性密切相关。从上文举证的大量史料和银铤实物资料来看,距京师路途遥远之地会更多的使用白银折纳上供钱、圣节钱、赋税钱等,以克服运输现钱的困难,同时又节省运费。换言之,南宋白银更多的作用实际体现在轻货或轻赍上,“轻赍银”的大量出现与南宋商品经济的深入发展、市场范围的扩大、贸易量的增加以及各地流通的纸币互不通用等原因有关。大额资财需要在各地之间进行流转,因此白银成为了当时农耕经济大背景下和复杂的货币制度下充当这种“大额价值”的优越选择。南宋海外贸易之发达无需赘述,在世界广泛使用金银货币的13 世纪,白银比起铜钱、会子更加具备世界货币的职能,也更加适用于贸易量巨大、路途遥远的海外贸易,我们甚至可以想象宋代商贾拿着从金银铺兑换而来的白银与外国商人进行交易的繁荣场景。

(二)以银计价与白银用作交换媒介的发展

南宋时期,出现了用银表示盐钞价格的情况,但用银计钞价是以银钱兑换价格为基础的。《宋会要辑稿》记载:“欲将客人入纳筭买广西钞引,每箩钞面正钱五贯省,一例作每两价钱三贯五十文九十八陌折银”[68],隆兴初“若客人于镇江算请钞一袋,合纳正钱通货钱一十七贯六百文足,只用银五两三钱,每两官价三贯三百文入中”[69]。白银计马匹价格有所不同,绍兴七年(1137)买马“须四尺二寸已上乃市之,其直为银四十两,每高一寸增银十两,有至六七十两者。”[70]可知白银直接用于度量马价。民间交易也时常用银计价,《清波杂志》中记载了商人卖长安古墓中的玉注碗“索银百笏酬十之二”之事[71],《西湖老人繁胜录》中记载了乡民买苕之事“乡民争捉入城货卖……苕生得大,更会斗,便有一两银卖”[72]。虽然史料中关于南宋以银计价的记载很少,但民间交易中以银计价现象的出现,说明至少在都城临安,白银已经较为普遍地被用作价值尺度。

南宋朝廷获得的白银大量来自市场收买,如:建炎三年(1129)“访闻福建、广南自崇宁以来,岁收买上供银数浩瀚”[73],绍兴二年(1132)“欲令福建路转运司将本路合买发上供银委官置场,依市价收买”[74]。继而宋廷又将所得的大量白银投入市场,用于军费、俸禄、赏赐、贿赂、礼赠、赈济、借贷、购买物资等用途[75]。上文提到绍兴年间用银计马价,而买马实际也用银,考古出土的南宋“司马银铤”[76]就是朝廷为买马而专门征收的白银。因此可以说,白银在官方经济买卖过程中发挥了交换媒介作用,这意味着白银成为了南宋国家财政收支的主要媒介之一。

四 小结

唐宋时期商品经济的发展,促使白银活跃于赋税、禁榷、贡献、进奉等官方经济之中。唐代开元、天宝时期,白银与市场的联系还颇为有限,至晚唐宋初,白银开始广泛参与官方经济,并被用于大宗海外贸易和宅田交易,但未出现以银计价的情况。北宋中期,白银交换深入发展,白银参与市场的程度不断加深,偶尔用作价值尺度,白银货币化的萌芽显现。到了南宋时期,作为白银货币形态的银铤的数量大增,白银与绢帛分离,基本完成了从普通商品向货币的转变,金银铺鳞次栉比,白银打造、鉴定及银钱、银钞、银会兑换业务发达,白银货币化取得了很大发展。

然而,白银的流通和使用必然受到开采数量、商品经济发展程度等方面的影响,因此货币银并未遍及南宋各地区,也并未深入到官民经济生活的各个领域。白银主要流通使用于临安、建康、泉州等商业都会,以及以各府州为中心的区域市场和转运地的官方大宗商品贸易中,但在以民间小商品贸易为主的成千上万的县市、草市中并无一席之地。同时,白银在唐宋时期较少发挥价值尺度职能,固定地充当一般等价物的特殊商品是铜钱。因此,自中晚唐开始的白银商品化、货币化进程,发展至南宋也只是在一定地域和交易范围内得到了初步实现,但却与金代白银货币化[77]一同影响到了元代,至明代最终完成了白银的货币化进程。

(感谢中国人民银行货币金银局对本课题研究的大力支持!本文的写作、修改得到陕西师范大学历史学院石涛副教授、人民银行西安分行袁林老师的精心指导,特此致谢!)

注释:

[1]李锦绣:《唐代财政史稿》(上卷),北京:北京大学出版社,1995 年,第773-774 页。

[2](宋)乐史:《太平寰宇记》卷一百七《江南西道五》饶州德兴县条,北京:中华书局,2007 年,第2146 页。

[3][6][7](宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷四十一《地理五》,北京,中华书局,1975 年,第1062;1066,1069 页。

[4](唐)李吉甫:《元和郡县图志》卷五《河南道一》伊阳县条,北京:中华书局,1983 年,第136 页。

[5](宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷三十八《地理二》,北京,中华书局,1975 年,第984 页。

[8](唐)李吉甫:《元和郡县图志》卷三十七《岭南道四》桂州条,北京,中华书局,1983 年,第918 页。

[9][15](宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷四十三《地理志七》,中华书局,1975 年,第1105,1095 页。

[10](宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷五十一《食货一》,第1342-1343 页。

[11](清)卢文弨:《钟山札记》,北京:商务印书馆,1939 年。(清)钱大昕:《二十二史考异》卷四十五,株式会社中文出版社,1980 年。

[12][日]加藤繁:《唐宋时代金银之研究——以金银之货币机能为中心》,中华书局,2006 年,第45-48 页。

[13](后晋)刘昫等:《旧唐书》卷四十三《职官二》,中华书局,1975 年,第1827 页。

[14]《全唐诗》卷300-42《送吴谏议上饶州》,中华书局,1999 年。

[16](宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷四十二《地理志六》,第1089 页。

[17][18](唐)杜佑:《通典》卷十《食货十》盐铁,中华书局,1988 年,第224-240 页。

[19]李錦繡:《“陵州井課”銀餅考》,《隋唐辽宋金元史论丛》,2012 年,第104-114 页。

[20](唐)杜佑:《通典》卷七《食货七》历代盛衰户口,中华书局,1988 年,第142-153 页。

[21](后晋)刘昫等:《旧唐书》卷一百七十四《列传第一百二十四》,中华书局,1975 年,第4512 页。

[22](元)马端临:《文献通考》卷八《钱币一》,中华书局,1986 年,考九二。

[23](宋)李昉等:《太平广记》卷二百八十《梦五(鬼神上)》,中华书局,1961 年。

[24][日]加藤繁:《唐宋时代金银之研究——以金银之货币机能为中心》,中华书局,2006 年,第484-487 页。

[25]杜文玉:《五代十国经济史》,北京,学苑出版社,2011 年,第70 页。

[26](宋)薛居正等:《旧五代史》卷五十七《列传九》,中华书局,1976 年,第763-774 页。

[27]《太平广记》引《北梦琐言》曰:“鬻银肆有患白癫者”,见《太平广记》卷八十《方士五》,北京:中华书局,1961 年。《北梦琐言》是宋人孙光宪(901-968)所著的笔记小说,记述了唐武宗至五代十国时期文人、士大夫的言行与政治史实。

[28](宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷九十七,中华书局,2011 年。

[29](清)徐松辑:《宋会要辑稿·食货三三》,吴兴刘氏嘉业堂钞本。

[30](元)脱脱等:《宋史》卷一百七十四《食货上二》,中华书局,1977 年,第4205 页。

[31](宋)潘自牧:《记纂渊海》章侁诗,中华书局,1988 年。

[32]汪圣铎:《两宋财政史》,中华书局,1995 年,第692 页。

[33]金德平:《北宋银铤考》,《中国钱币》2008 年3 期,第3-14 页。

[34]“算”即计算,“请”指申请,“算请”可理解为商贾入纳钱后请发钞引。

[35](元)脱脱等:《宋史》卷一百八十五《食货下七》,中华书局,1977 年,第4524 页。

[36](元)脱脱等:《宋史》卷一百八十三《食货下五》,第4473 页。

[37](清)徐松辑:《宋会要辑稿·食货三六榷易》,吴兴刘氏嘉业堂钞本。

[38][52][55][74](清)徐松辑:《宋会要辑稿·食货》,吴兴刘氏嘉业堂钞本。

[39](元)马端临:《文献通考》卷十八《征榷五》,中华书局,1986 年,考一七六。

[40](清)徐松辑:《宋会要辑稿·食货二五盐法》,吴兴刘氏嘉业堂钞本。

[41][51]金永田:《内蒙古巴林左旗出土三件宋代银铤》,《内蒙古金融研究》2002 年(S1),第352-355 页。

[42]“纲”是唐时起官府为方便转运大批货物所编的组织单位。参见(元)马端临:《文献通考》卷二十三《国用一》,北京:中华书局,1986 年,考二二五-考二二九。

[43](清)徐松辑:《宋会要辑稿·食货三八和市》,吴兴刘氏嘉业堂钞本。

[44](清)徐松辑:《宋会要辑稿食·食货三四各路产物买银价》,吴兴刘氏嘉业堂钞本。

[45]项春松:《内蒙古赤峰发现的五件宋代银铤》,《文物》1986 年5 期,第86-87 页。

[46]王雪农、赵全明:《“连州上供银伍拾两”银铤》,《中国钱币》1998 年1 期,第30-32 页。

[47][48](元)马端临:《文献通考》卷二十二《土贡一》,北京:中华书局,1986 年,考二二〇。

[49]李逸友:《内蒙古巴林左旗出土北宋银铤》,《考古》1965 年12 期,第643-644 页。

[50]金永田:《巴林左旗出土一件北宋银铤》,《中国钱币》1988 年3 期,第71 页。

[51]金永田:《内蒙古巴林左旗出土三件宋代银铤》,《内蒙古金融研究》2002 年(S1),第352-355 页。

[53](唐)张彦远:《历代名画记》卷二《论名价品第》,北京:人民美术出版社,1963 年。

[54](唐)张鷟:《朝野佥载》卷六,北京:商务印书馆,1936 年。笔记小说集,记载唐代朝野佚闻。

[56](清)徐松辑:《宋会要辑稿·食货九 赋税杂录》,吴兴刘氏嘉业堂钞本。

[57]王文成:《宋代白银货币化研究》“北宋银价变动简表”,昆明:云南大学出版社,2001 年,第175-178 页。

[58]达津:《船形银铤考》,《中国钱币》2008 年3 期,第15-20 页。周卫荣、杨君、黄维:《中国古代银锭科学研究》,北京:科学出版社,2016 年。

[59]杜希德、思鉴:《沉船遗宝:一艘十世纪沉船上的中国银锭》,《唐研究》(第十卷),北京:北京大学出版社,2004 年,第383-342 页。

[60]夏星南:《浙江长兴县发现一批唐代银器》,《文物》1982 年11 期,第38-42 页。樊维岳:《陕西蓝田发现一批唐代金银器》,《考古与文物》1982 年1 期。季长隽:《镇江出土唐代“卷足银锭”》,《江苏钱币》1994 年1 期。韩荣福、周长源:《扬州两次出土唐代船形银铤》,《中国钱币》1984 年4 期,第70 页。

[61](清)徐松辑:《宋会要辑稿·官职四市舶司》,吴兴刘氏嘉业堂钞本。

[62](元)脱脱等:《宋史》卷二百七十四《列传第三十三》,中华书局,1977 年,第9360 页。

[63](元)脱脱等:《宋史》卷四百八十三《列传第二百四十二世家六》,中华书局,1977 年,第13962 页。

[64](宋)李焘:《续资治通鉴长编》卷三十六,北京:中华书局,2011 年。

[65][66]李晓萍:《尘封千年的国家宝藏:南宋金银铤收藏与鉴赏》,杭州:浙江大学出版,2008 年,第38、41、51、45、56、63、74 页;第77-87 页。

[67](清)徐松辑:《宋会要辑稿·食货二八盐法》,吴兴刘氏嘉业堂钞本。

[68][69](清)徐松辑:《宋会要辑稿·食货二七盐法十》,吴兴刘氏嘉业堂钞本。

[70](元)脱脱等:《宋史》卷一百九十八《兵十二》,北京:中华书局,1977 年,第4956 页。

[71](宋)周煇:《清波杂志》,北京:中华书局,1985 年。宋代笔记,记载了宋代的一些名人轶事。

[72](南宋)佚名:《西湖老人繁胜录》,中国商业出版社,1982 年。南宋笔记,记载了南宋都城临安市民的文化生活和游艺活动。

[73](清)徐松辑:《宋会要辑稿·食货六四上供》,吴兴刘氏嘉业堂钞本。

[75][日]加藤繁:《唐宋时代金银之研究——以金银之货币机能为中心》,北京:中华书局,2006 年。

[76]《尘封千年的国家宝藏:南宋金银铤收藏与鉴赏》一书中收录了6 件司马银银铤,包括“道州淳祐六年上半年司马银”、“道州宝祐二年秋季司马银”、“永州秋季司马银”等。

[77]王雷、赵少军:《试论金代白银的货币化》,《中国钱币》2015 年1 期,第3-10 页。